美国华裔中文使用者量词习得研究

2021-05-21刘娅莉王玉响

刘娅莉 王玉响

一 引言

传承语(heritage language)指的是在语言方面属于少数族群的人所使用的非社会性的、非主要的语言,特别是指移民群体的家庭语言,即移民的母语(1)Guadalupe Valdés, “Bilingualism, Heritage Language learners, and SLA research: Opportunities lost or seized?” Modern Language Journal 89, no.3 (Autumn 2005): 411.。传承语使用者在美国被定义为那些出生在非英语使用者的家庭中、可以说或者仅仅只能听懂传承语的使用者。他们在某种程度上是英语和传承语的双语者(2)Guadalupe Valdés, “Heritage language students: profiles and possibilities,” in Heritage languages in America: Preserving a national resource, eds. Joy Kreeft Peyton, Donald A. Ranard, Scott McGinnis (Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics, 2001): 37-80.。中文传承语使用者也就是我们常说的华裔中文使用者。

美国是一个移民国家,虽然英语为官方语言及社会的主要语言,但仍有大量美国人以传承语而非英语作为主要交流工具,特别是移民群体。据统计,2008-2010年美国5岁以上人群的家庭语言使用中,非英语占20.3%。其中,西班牙语居第一位,占12.6%;中文居第二位,占0.9%(3)Rubén G. Rumbaut, Douglas S. Massey, “Immigration and language diversity in the United States,” Daedalus 142, no.3 (Summer 2013): 141-154.。在此情况下,近三十年来传承语越来越受到二语习得界的关注,并成为研究热点(4)Joshua A. Fishman, “300-plus years of heritage language education in the United States,” in Heritage languages in America: Preserving a national resource, eds. Joy Kreeft Peyton, Donald A. Ranard, Scott McGinnis (Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics, 2001): 81-97; Maria Polinsky, Olga Kagan, “Heritage languages: In the ‘wild’ and in the classroom,” Language and Linguistics Compass 1, no.5 (September 2007): 368-395; Elabbas Benmamoun, Silvina Montrul, Maria Polinsky, “Heritage languages and their speakers: Opportunities and challenges for linguistics,” Theoretical Linguistics 39, no.3-4 (November 2013): 129-181.。此外,随着近年来少数族裔身份认同运动在美国的兴起,传承语作为身份认同的重要组成部分越来越被移民家庭所重视,越来越多的移民开始学习或者重新学习他们的母语——传承语,这也进一步促进了学术界对传承语习得研究的重视(5)Ludwin E Molina, Nia L Phillips, Jim Sidanius, “National and ethnic identity in the face of discrimination: Ethnic minority and majority perspectives,” Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 21, no.2 (April 2015): 225-236.。目前,传承语习得研究已遍及人类学、社会语言学、社会政治学、语言学及二语习得等领域(6)Elabbas Benmamoun, Silvina Montrul, Maria Polinsky, “Heritage languages and their speakers: Opportunities and challenges for linguistics,” Theoretical Linguistics 39, no.3-4 (November 2013): 129-181.。

在二语习得研究中,已有很多研究者开始关注传承语习得,但主要集中于单个语言项目的分析或者偏误分析,且多为例举式(7)Silvina Montrul, “Is the heritage language like a second language?” EUROSLA Yearbook 12, no.1 (January 2012): 1-29.,系统性的研究目前还没有发现。汉语量词是二语习得的重难点(8)杨娟《汉语学习者个体量词语义特征认知研究》,《云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)》,2018年第3期,第1-12页;张超男、宋阳《母语为英语的汉语学习者使用量词的偏误分析》,《文学教育》2019年第7期,第50-51页。,但目前学界对于美国华裔量词习得的研究相当少。Tao Ming基于语料库分析了华裔常见的中文偏误,例举了两种常见量词偏误:量词遗漏和量词误用(9)Tao Ming, Hongyin Tao, “Developing a Chinese heritage language corpus: Issues and a preliminary report,” in Chinese as a Heritage Language: Fostering Rooted World Citizenry, eds. Agnes Weiyun He, Yun Xiao (Honolulu: University of Hawaii at Manoa, National Foreign Language Resource Center, 2008): 167-187.。但该文是例举性的,没有进行系统分析。Wang Yuxiang采用社会语言学的研究方法较为系统地统计分析了4个华裔的量词使用情况,发现华裔的量词使用与中文母语者有很大不同,特别是量词“个”的误用率高达53.6%(10)Yuxiang Wang, “The measure word usage of Chinese heritage speakers,” US-China Foreign Language 12, no.10 (October 2004): 779-790.。同时该研究的发现与Tao Ming相反,华裔的量词遗漏和量词误用并不常见,仅分别为3例和5例,占全部460个量词用例的0.7%和1.1%。另外,影响量词使用正确率的因素包括语言要素和社会因素,前者如量词类型和量词后面名词的频率,后者如家庭中文英语使用的比例。在专用量词、高频名词、家庭中汉语使用多于英语这三个方面,华裔的量词正确率较高。文本类型对量词使用的影响并不显著,但统计显示,专用量词在访谈文本中的用例数量及比例均远超故事文本:前者高达106例(占31%),后者仅为8例(占7%)。该研究认为这是被试的注意力分配所致。

本文在前人研究的基础上,对华裔的专用量词的习得情况进行更为系统的研究和分析。需要指出的是,鉴于以下两个原因,本文将华裔使用量词时的“个”泛化视为他们使用中文的一种策略而非误用。首先,在汉语中,几乎所有的个体名词,不管有没有自己的专用量词,都可以使用“个”(11)朱德熙《语法讲义》,商务印书馆1982年版,第49页。。在汉语母语者的口语使用中,“个”也存在泛化的现象(12)薛健《量词“个化”问题管见》,《汉语学习》2006第5期,第22-27页。。其次,普通话的量词使用在特定的情况下是强制的,如“三只狗”、“那辆车”,量词遗漏会造成明显的语法错误,并可能被听话者注意到并加以纠正,特别是在课堂环境中。但如果未遗漏量词,只是用“个”取代了专用量词,说话者的语言误用可能会被忽略。

二 理论基础

解释传承语习得结果的理论主要有三个:不完全习得(incomplete acquisition)、语言耗损(也称语言流损,language attrition)和持续习得(protracted acquisition)。三种理论彼此不同而又存在内在关联。

不完全习得理论认为,相对于同龄的、处于同认知发展阶段且属于单一社会群体的单语者或者流利双语者,如果一个人的语法能力没有能够达到与其年龄相适应的语法能力水平,则其语法能力属于不完全习得(13)Elabbas Benmamoun, Silvina Montrul, Maria Polinsky, “Prolegomena to heritage linguistics [Unpublished white paper],” University of Illinois at Urbana-Champaign and Harvard University, 2010: 44, https://scholar.harvard.edu/files/mpolinsky/files/hl_white_paper_june_12.pdf.。传承语使用者常常在家庭语言环境中习得其第一语言——传承语。在逐步融入主流语言(如美国英语)的社交活动之中后,尽管可能会存在一些零星的使用,但他们传承语的输入会越来越少(14)Olga Kagan, “Intercultural competence of heritage language learners: Motivation, identity, language attitudes, and the curriculum,” in Proceedings of Second Intercultural Competence Conference September 2012: 73.。逐渐减少的输入最终导致不完全习得,传承语也相应变成其弱势语言。目前美国的传承语不完全习得研究主要集中在西班牙语和俄语作为传承语上,但还很不全面(15)Elabbas Benmamoun, Silvina Montrul, Maria Polinsky, “Prolegomena to Heritage Linguistics [Unpublished white paper],” University of Illinois at Urbana-Champaign and Harvard University, 2010: 1-96.。这主要因为对母语者的习得顺序研究还不足,很难确定某些语法偏误是否源自不完全习得。

语言耗损指的是非病理原因造成的先前已经习得的语言能力的下降(16)Barbara Köpke, Monika Susanne Schmid, “First language attrition: The next phase,” in First language attrition: Interdisciplinary perspectives on methodological issues, eds. Monika S. Schmid, Barbara Köpke, Merel Keijzer, Lina Weilemar (Amsterdam: John Benjamins, 2004): 5.。这种下降是由语言环境变化,而非年龄、疾病或者受伤所致,它使得该语言使用者无法再像以前那样使用该语言。当所有的语言接触都停止,语言输入不再存在(如独自生活在荒岛上),或者当另外一种语言处于强势竞争地位时(如移居他国),第一语言或者母语就会出现耗损。对于传承语使用者来说,主流社会的学校教育往往是他们语言耗损的一个重要原因。语言耗损和语言相似度有关,一种观点认为相似度越高耗损越严重,另一种则认为差异越大耗损越严重(17)Monika Susanne Schmid, “Defining language attrition,” Babylonia 4, no.2 (January 2008): 9-12.。语言耗损和语言迁移有时候也难以区分清楚,因为不断增加的二语(在美国指英语)接触对传承语有着持续的影响,但这种影响不一定就是语言耗损(18)Aneta Pavlenko, “L2 influence and L1 attrition in adult bilingualism,” in First language attrition: Interdisciplinary perspectives on methodological issues, eds. Monika S. Schmid, Barbara Köpke, Merel Keijzer, Lina Weilemar (Amsterdam: John Benjamins, 2004): 47-59; Ludmila Isurin, “Teachers’ language: L1 attrition in Russian-English bilinguals,” Modern Language Journal 91, no.3 (September 2007): 357-371.。但有些传承语语言能力的崩解(breakdown)是有据可依的,研究显示这是传承语内在的耗损过程,与具体竞争语言无关(19)Kathleen Bardovi-Harlig, David Stringer, “Variables in second language attrition,” Studies in Second Language Acquisition 32, no.1 (March 2010): 6.。

持续习得理论与上面两种理论不同。上面两种理论认为传承语是有缺陷的,这种缺陷源于不完全习得或者已习得但在某阶段失去。而持续习得理论认为,传承语使用者最终可以发展出与母语者类似的传承语能力(20)Cristina Flores, Pilar P. Barbosa, “When reduced input leads to delayed acquisition: A study on the acquisition of clitic placement by Portuguese heritage speakers,” International Journal of Bilingualism 18, no.3 (May 2014): 304-325.。研究者发现,传承语使用者的语言能力并没有随着年龄的增长而耗损,而是不断增长的(21)Cristina Flores, Pilar P. Barbosa, “When reduced input leads to delayed acquisition: a study on the acquisition of clitic placement by Portuguese heritage speakers,” International Journal of Bilingualism 18, no.3 (May 2014): 304-325; Alejandro Cuza, Lauren Miller, “The protracted acquisition of past tense aspectual values in child heritage Spanish,” In Hispanic Linguistics at the Crossroad: Theoretical linguistics, language acquisition and language contact, eds. Rachel Klassen, Juana Liceras, Elena Valenzuela, (Amsterdam: John Benjamins, 2015): 211-230.。他们据此认为传承语的习得是一种持续习得,只是他们的习得速度落后于母语者,因为他们获得足够的、能达到习得临界点的语言输入需要更多的时间。不过,目前关于持续习得的研究主要局限于儿童传承使用者,因为他们尚拥有持续的传承语输入;而成人的传承语输入则有可能已经中断,也就不再是持续习得。

这三种理论彼此有差别而又互相关联,每种理论只能解释部分习得事实。但三者都与两个因素有关:语言输入及双语起始时间。

只有持续的语言输入才能避免不完全习得和语言耗损,才能保证持续习得。语言输入有正式和非正式之分。正式的语言输入主要通过学校教育,而非正式的语言输入则主要通过口语对话。对于传承语使用者来说,他们的语言输入几乎全部为非正式的口语对话,这就造成传承语使用者往往缺乏复杂的语法系统,特别是那些在学校教育中才能学到和用到的词汇及语法。这就造成不完全习得,并造成传承语的持续习得很难达到母语水平。

传承语使用者二语习得(在美国为英语)开始的时间也就是他们传承语输入开始减少的时间,这个时间点称为双语起始时间(Age of onset of bilingualism)(22)Elabbas Benmamoun, Silvina Montrul, Maria Polinsky, “Heritage languages and their speakers: Opportunities and challenges for linguistics,” Theoretical Linguistics 39, no.3-4 (November 2013): 129-181.。前人研究发现,双语起始时间对传承语习得的最终结果有重要影响,起始时间越早则越可能出现不完全习得(23)Silvina Montrul, “Is the heritage language like a second language?” EUROSLA Yearbook 12, no.1 (January 2012): 1-29.;影响是否显著与具体语法点也有关系(24)Silvina Montrul, Noelia Sánchez-Walker, “Differential object marking in child and adult Spanish heritage speakers,” Language Acquisition 20, no.2 (April 2013): 109-132.。但双语起始时间并不能反映出传承语使用者语言使用变化的真实历程。事实上,由于传承语使用者的复杂语言背景,他们语言使用的变化历程可能千差万别,很难找到一个确切的指标(25)Emanuel Bylund, “Maturational constraints and first language attrition,” Language Learning 59, no.3 (September 2009): 687-715.。在无法确切确定传承语使用者语言使用变化历程的情况下,本文并不采用双语起始时间,而采用语言转换时间(Age of shifting to English)。由于习得是在语言的实际使用中发生(26)Alexa Papadimatos, “Perspectives on Heritage Language in the U.S. and Student Language Choices” (Master’s Thesis, State University of New York, 2018), https://soar.suny.edu/handle/20.500.12648/115.,本研究侧重于语言的实际使用情况,而非单纯的语言输入,故将语言转换时间定义为传承语使用者使用英文多于传承语之时。

三 研究对象及研究方法

1.被试

研究对象来自美国加州一所大学(27)根据美国学术惯例,为保护该校学生隐私,这里隐去校名。的一个华裔传承语中文班,共计13人。他们虽在同一班级学习中文,但语言背景及中文水平却差别巨大,有的中文能力已经很好,而有的在使用中文交流时仍有相当大的困难。

2.数据收集

包括背景信息收集和语言数据收集。

背景信息采用问卷收集。与本研究有关的有以下5个方面:(1)语言转换年龄(从几岁零几个月开始,英文的使用多于中文?);(2)家庭语言使用情况(中文多、中英文一样多、英文多);(3)中文朋友的数量,即常在一起说中文的朋友的数量(0,1-2,3-5,>5);(4)学习中文的主要目的(提高中文水平、身份认同、完成大学外语要求、找到更好的工作、参观华语区、与社区华人交流);(5)课外中文使用比例(<10%,10%-30%,30%-50%,>50%)。

语言数据的收集采用访谈和讲故事两种方式。访谈内容是一些常用话题,如介绍自己的家庭、朋友等;讲故事是让被试根据一本无字图画故事书《青蛙你在哪里》讲故事。

3.统计分析工具及变量设置

本研究所使用的统计分析工具是社会语言学研究中常用的Rbrul程序,其“出色表现已被模拟数据及真实数据所证实”(28)Daniel Ezra Johnson, “Getting off the GoldVarb standard: introducing Rbrul for mixed-effects variable rule analysis,” Language and Linguistics Compass 3, no.1 (February 2009): 359.。Rbrul可对分布不均衡的数据进行多元回归分析,且分析结果十分直观。最新版Rbrul可以使用网页浏览器载入数据,以及选取和设置变量,无需编写代码。本研究的自变量为五个背景因素以及文本类型(访谈和故事),因变量为专用量词比例和“个”的泛化,随机变量为被试。

四 数据分析

1.量词总体使用情况

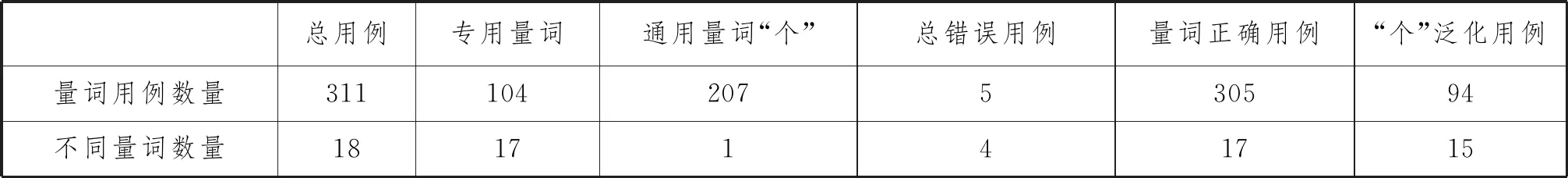

表1 华裔量词总体使用情况

华裔量词使用的总体特征如下。

第一,华裔传承语使用者具有很大的异质性。本文一共收集到311个量词用例,其中“个”207例(66%),专用量词104例(33%)。有一个被试只使用了“个”,没有使用任何专用量词;其他被试的专用量词数量从1个到8个不等。所有被试一共使用了18个不同的量词(包括“个”),但仅“个”被所有被试使用,而其它量词的使用人数往往只有一两个,如“堆”、“座”和“棵”。

第二,美国华裔传承语使用者的量词偏误与汉语作为二语学习者差异巨大。本研究仅发现1例量词遗漏(“六百多歌”),未发现冗余用例。这说明,对于华裔群体而言,他们已经习得了量词这个语法。但其量词词汇量很小,故出现量词误用及“个”泛化。可见,对华裔传承语使用者而言,量词偏误是词汇而非语法问题。这与现有英语母语者习得汉语量词的情况差异很大。刘韡以及张超男、宋阳都发现,英语母语者除泛用“个”外,冗余和缺失也很常见(29)刘韡《英语母语学习者汉语名量词习得研究》,南京大学海外教育学院2013年硕士学位论文,第19页;张超男、宋阳《母语为英语的汉语学习者使用量词的偏误分析》,《文学教育》,2019年第7期,第50-51页。。事实上,传承语习得一般被列为一语习得而非二语习得(30)Silvina Montrul, “Second language acquisition and first language loss in adult early bilinguals: Exploring some differences and similarities,” Second Language Research 21, no.3 (August 2005): 199-249.。

第三,“个”泛化十分普遍。在收集到的207例量词“个”中,有94例(45%)应该使用专用量词,如“一个树”和“一个狗”。

2.影响专用量词使用比例的因素分析

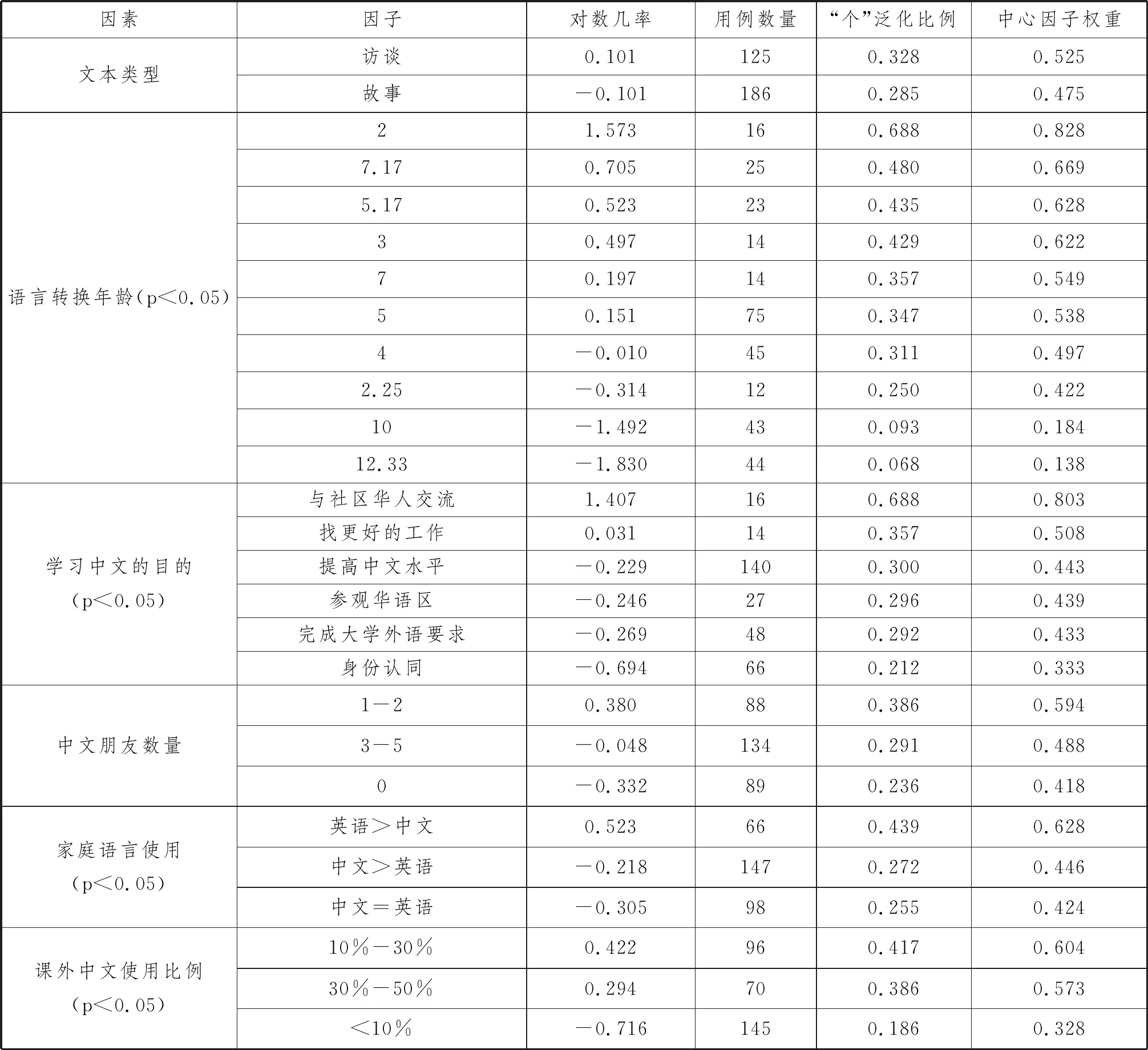

我们使用Rbrul对五个背景因素及两类文本类型进行了显著性分析,结果见表2:

表2 影响专用量词使用比例的因素分析结果

上表显示,五个背景因素及文本类型均显著影响专用量词使用比例,p<0.05。具体表现在:

第一,在文本类型方面,故事文本略微促进专用量词使用比例(权重值=0.575),访谈文本则略微阻碍该比例(权重值=0.425)(31)权重值越接近0.5,则影响力越小。。

第二,语言转换年龄分布并不规律。如,2.25岁组排第三,7岁组排倒数第三。

第三,在学习中文的目的方面,与社区华人交流组的专用量词比例为0,这造成其他各组的权重值偏高。不过从具体比例来看,身份认同、完成大学外语要求和提高中文水平三组的专用量词比例较高(分别为43.9%、37.5%和35.7%),参观华语区和找更好的工作两组的比例则较低(分别为18.5%和14.3%)。

第四,在中文朋友数量方面,0和3-5均略微促进专用量词使用比例(权重值=0.633;0.533),1-2则中度阻碍专用量词使用比例(权重值=0.336)。

第五,在家庭语言使用方面,中文使用等于或多于英文中度促进专用量词使用比例(权重值=0.721),英文多于中文则中度阻碍专用量词使用比例(权重值=0.279)。

第六,在课外中文使用方面,<10%中度促进专用量词比例(权重值=0.708),30%-50%和10%-30%则分别稍微和接近中度阻碍专用量词比例(权重值=0.448;0.336)。

3.影响“个”泛化的因素分析

我们使用Rbrul对影响“个”泛化的因素进行了显著性分析,结果见表3:

表3 影响“个”泛化的因素分析结果

从表3可见,语言转换年龄、学习中文的目的、家庭语言使用、课外中文使用比例四个因素显著影响“个”泛化,p<0.05。需要指出的是,“个”泛化率高其实就是量词习得水平低。

首先,文本类型并不显著影响“个”泛化,p>0.05。

第二,语言转换年龄的分布和上节分析类似,呈现出不规律。如,2.25岁组的泛化率为倒数第三位,而7.17岁组的泛化率则为第二位。

第三,在学习中文的原因方面,比较凸显的是,与社区华人交流中度促进“个”泛化(权重值=0.803),而身份认同则中度阻碍“个”泛化(权重值=0.333)。

第四,在中文朋友数量方面,0、1-2、3-5三者的权重值都十分接近0.5(中性),对“个”泛化的影响不显著,p>0.05。

第五,在家庭语言使用方面,英文多于中文略微促进“个”泛化(权重值=0.628),而中文多于及等于英文则略微阻碍“个”泛化(权重值=0.446;0.424)。但其权重值都较接近0.5,影响力有限。

最后,在课外中文使用方面,10%-30%和30%-50%都略微促进“个”泛化(权重值=0.604;0.573),而低于10%则中度阻碍“个”泛化(权重值=0.328)。

五 讨论

1.文本类型对华裔量词习得及研究结果的影响

上文数据显示,故事文本具有较高的专用量词比例和较低的“个”泛化率,即讲故事能够促进量词习得。该发现符合Lucarevschi的讲故事促进语言习得的观点,即:儿童喜欢听故事也爱讲故事,讲故事成为他们十分熟悉的一种语言表达方式并有助于提升他们的语言能力(32)Claudio Rezende Lucarevschi, “The role of storytelling in language learning: A literature review,” Working papers of linguistics circle of the University of Victoria 26, no.1 (September 2016): 24-44.。但该结果与Wang Yuxiang所发现的访谈文本的专用量词比例较高有所不同(33)Yuxiang Wang, “The measure word usage of Chinese heritage speakers,” US-China Foreign Language 12, no.10 (October 2004): 779-790.。经分析,我们发现,Wang Yuxiang所采用的访谈和故事任务的内容与本研究有很大差别。首先,Wang Yuxiang使用了更多的访谈任务,且提供了很多使用量词的提示,而本研究只有五个访谈任务且提示较少,故Wang Yuxiang的访谈任务诱导产出更多的专用量词。其次,Wang Yuxiang的故事任务是看无语言视频“梨的故事”(Pear Story)讲故事。这个故事并不需要很多专用量词,且学生是在看完视频后讲故事,里面诸如物品、动物等很多细节可能已被遗忘或被忽略,故产出的专用量词并不多。而本研究所用的无字故事书《青蛙你在哪里》,里面出现很多小动物,比如故事的两个重要角色——青蛙和狗,这些小动物都可使用常见专用量词“只”。此外,被试是一边看图画一边讲故事,专用量词用例也就更多。可见,任务内容也会影响量词的使用。在设计研究时,为了使结论更为客观,文本内容和文本类型应综合考虑。

2.语言转换年龄对华裔量词习得的影响

前面提到,本文所采用的语言转换年龄指的是传承语使用者的英语使用开始多于传承语之时,关注的是语言输出。据孔令达等研究,中文母语儿童在两岁以前习得的量词只有“点”、“个”和“下”三个,大规模的量词习得从两岁开始(34)孔令达等《汉族儿童实词习得研究》,安徽大学出版社2004年版,第271页。。应厚昌等研究4-7岁中文母语儿童的量词习得发现,4岁组的“个”泛化十分严重,他们只掌握了“个”、“只”两个量词;5岁组多了“条”和“本”;6岁组达到10个量词;7岁组达到13个量词(35)应厚昌、陈国鹏、宋正国等《4-7岁儿童掌握量词的特点》,《心理科学通讯》1985年第4期,第24-64页。。本研究发现,语言转换年龄为2岁的一组(简称“2岁组”)只使用了量词“个”,而且“个”泛化率高达69%,对比母语儿童习得研究可见,这可能是由不完全习得所致。而10岁和12.33岁两组的高专用量词比例及低“个”泛化率可视作持续习得的作用,即他们持续的中文量词输入促进了量词习得。其他各年龄组排列的不规律性可能由于不完全习得、语言耗损和持续习得三者共同作用造成。在美国,他们得到的中文量词输入的质和量都参差不齐,这会影响输入对持续习得的作用,这就造成这些组的分布很不规律。不过我们发现,10岁可以作为一条分界线,10岁以前发生语言转换的传承语使用者的专用量词比例较低而“个”泛化率较高,10岁及以后发生语言转换的传承语使用者则保持了较高的量词习得水平。

3.语言学习目的对华裔量词习得的影响

身份认同组的专用量词比例最高而“个”泛化率最低,量词习得水平最高。与身份认同有关的“提高中文水平”也在专用量词比例和“个”泛化率两个方面表现出对量词习得的正面促进作用。这说明身份认同对语言学习十分重要。身份认同是近年来美国传承语学习热的主要原因(36)Jennifer Leeman, “Heritage language education and identity in the United States,” Annual Review of Applied Linguistics 35, (March 2015): 100-119.。“完成大学外语要求”这个目的也对量词的习得有正面促进作用。不过也可能是他们中文能力本来就不错,故想通过传承语课程完成外语要求,而非完成外语要求的目的促进了量词习得。“与社区华人交流”及“找更好的工作”两组有着较低的专用量词比例及较高的“个”泛化率,这说明这两个目的未能促进量词习得。与社区华人交流可以通过英文或者质量不高的中文;在当今世界,英语作为世界通用语,甚至在中国都可以担任工作语言。“参观华语区”组的专用量词比例较低,这说明其阻碍量词习得;虽然其“个”泛化率较低,但其权重值(0.439)十分接近0.5,这说明其虽然在这个方面促进量词习得,但作用有限。可见,“参观华语区”这个目的对量词习得作用不大,这应该也是由英语作为世界通用语的特点造成的。

4.家庭语言使用对华裔量词习得的影响

传承语习得研究界发现,传承语使用者的主要语言输入及使用均发生在家庭中,特别是和父母的交流(37)Grace Cho, Fay Shin, Stephen Krashen, “What do we know about heritage languages? What do we need to learn about them?” Multicultural Education 11, no.4 (Summer 2004): 23-26.。

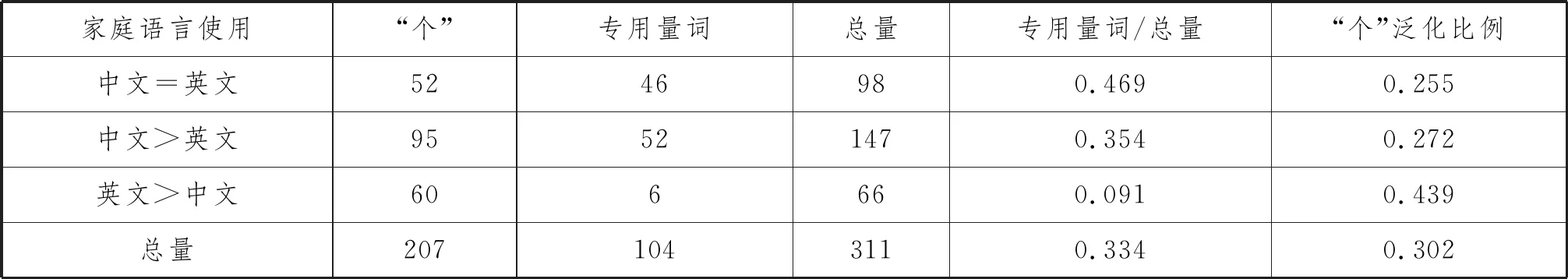

表4 家庭语言使用因素的专用量词分布情况

我们的研究发现,中文的使用等于或高于英语时,专用量词比例较高而“个”泛化率较低,对量词习得有促进作用。其中,平衡使用两种语言组的习得水平最高(表4),这说明两种语言的平衡使用对量词习得作用最大。不过,这种结果还有另外一种解释,那就是这些传承语使用者的语言能力本来就很高,故能做到平衡使用两种语言。而英文多于中文组的习得水平则相对较低。可见,家庭中的中文使用对量词的习得有着非常重要的促进作用。

5.中文朋友数量和课外中文使用比例对华裔量词习得的影响

这两个因素对量词习得的影响有着相同趋势,故放在一起讨论。最低组(0和<10%)对量词习得的促进作用最大,中间组(1-2和10%-30%)对量词习得的阻碍作用最大,而最高组(3-5和30%-50%)的作用则居中且权重值十分接近0.5。也就是说,没有中文朋友和课外尽量不用中文,对华裔的量词习得有促进作用,仅有一两个中文朋友和仅使用10%-30%中文则对量词习得有阻碍作用,但这种阻碍作用随着朋友数量的增多和中文使用比例的增高而有所缓解,甚至发生翻转。这种结果可以从语言输入的质量方面得到解释。在美国,华裔高质量的语言输入主要来自家庭和中文课堂,除此之外的中文输入(中文朋友、课外)的质量则可能较低,“个”的使用频率和“个”泛化率也就会较高,阻碍了量词习得。而更多的中文朋友及课外中文使用,为多样的、高质量的中文输入提供了可能,在一定程度上能缓解甚至翻转这种负面影响。不过,本研究的最低组的家庭中文使用均不低于英语使用,这可能是他们量词习得水平较高的重要原因。

六 结论及启示

通过对美国华裔的量词使用总体情况的分析,本文发现他们的量词使用特点与中文母语者较为接近,而与中文二语者差别较大。他们的量词问题不是语法问题,而是由于量词词汇量不足造成的,这说明他们已经具备量词这个语法能力,因而扩大相关词汇量是他们的当务之急。这种情况也可能是适用于其他语法方面(比如介词)。量词不足造成了“个”泛化十分普遍,但这种泛化是他们使用中文的一种重要策略,而非偏误。

本文使用Rbrul程序对影响量词使用的六个因素(文本类型、语言转换年龄、学习中文的目的、中文朋友数量、家庭语言使用和课外中文使用比例)进行了统计分析。虽然分析结果显示故事文本能够促进量词习得,但这种结果很有可能是由任务内容造成的,这说明任务设计会影响研究结果。身份认同对量词习得有重要促进作用,这也印证了前人关于身份认同对传承语习得有重要作用的观点(38)Jennifer Leeman, “Heritage language education and identity in the United States,” Annual Review of Applied Linguistics 35, (March 2015): 100-119.。除了文本类型和学习中文的目的以外,其他几个因素都与语言输入有关,分析结果显示了语言输入特别是高质量的语言输入对传承语习得的重要作用。母语儿童中文习得的研究显示,量词的习得主要在两岁以后。两岁以前发生语言转换,传承语的不完全习得发生的可能性会很高;10岁及以后发生语言转换,传承语使用者则会因为早期的持续习得而能保持较高习得水平。不过持续习得与语言输入质量有关,这也是语言转换年龄各组分布并不规律的一个重要原因,当然,不完全习得及语言耗损也发挥着一定的作用。家庭语言的使用、中文朋友数量和课外中文使用比例也都显示了高质量的语言输入是传承语习得一个重要促进因素;有限的低质量的语言输入则会阻碍传承语的习得,不过大量的语言输入因其可能改变输入的质量而促进传承语习得,这也可以看作是持续习得在起作用。

总之,无论是不完全习得、语言耗损还是持续习得,他们的核心都是语言输入,就算是被传承语学界普遍重视的“年龄”因素,其核心也是语言输入。传承语的持续习得需要大量的高质量的语言输入来避免不完全习得并减少语言耗损,家庭中的中文使用和学校的中文教学是两个最重要的途径。

本文的研究建立在对13名华裔的口语语料分析的基础上,主要目的是为传承语习得研究出谋献策、添砖加瓦。如果能够扩大研究对象规模,对研究对象做更为细致的描述,并增加对照组(中文二语者和母语儿童及青少年组),那么研究结论将会更加细致甚至可能会有所不同,从而增强研究结论的科学性和实用性,这正是我们未来的努力方向。