流动人口流动距离及影响因素研究①

2021-05-21齐嘉楠于典王志理

齐嘉楠 于典 王志理

(1.中国人口与发展研究中心,北京 100081;2. 美国芝加哥大学哈里斯公共政策学院,美国芝加哥 60615)

1 研究背景

根据国家统计局发布的2019 年国民经济和社会发展统计公报,2019 年末我国流动人口总量为2.36 亿,意味着每6 个人中就有一名流动人口,大规模的人口迁移流动已经成为我国社会、经济发展中的重要背景与国情。在新的历史时期,伴随流动人口聚集而生的城镇化问题、人口流动规模预测、经济发展机会不均等、夫妻之间或子女与父母长期分离的家庭决策问题等诸多课题均与一个重要变量密切相关,即流动的距离。受收集资料所限,相关课题研究要么局限于理论概念的探索,要么描述精度不够,局限于宏观、省级层面,无法深入到微观、省内层面,相对于人口迁移流动领域的其他研究,流动距离方面的研究已远远落后于快速发展的社会实践。

流动距离可以表征一个地区的人口吸引力,与一个地区的经济社会发展水平紧密相关,不同城镇化水平地区,流动人口流动距离存在着较大差异[1],通过将地区的经济影响力与流动距离结合起来,具象化了经济的影响范围,有学者利用上海市的数据进行了早期的探索,把距离因素影响的极限距离作为上海对其省际人口迁移的作用场半径,发现上海对其省际人口迁移的作用场可及上海以外1000 公里之处[2]。受资料限制,早期有关距离与经济影响力的研究,以省会对省会之间的直线距离作为核心变量,在精度上仍有很大的探索空间。

人口迁移规模预测是人口迁移领域重要的课题,当前经典的模型有重力模型、Todaro 模型和推- 拉模型[3-5]等,在这些模型中,均将流动距离作为影响人口流动数量的自变量,而未考虑流入与流出地间的经济、人口差异也会反作用于流动距离。国内一些专家利用这类模型对中国的人口流动距离做了相应的研究,利用1990 年、2000 年和2010 年几次人口普查获得的10%迁移数据,分析了流动距离与省际迁移人口数量的关系,认为距离是影响我国省际人口迁移的一个基本地理要素,其影响的大小存在着明显的省际差异[6-7]。还有学者通过综合评估采用的模型特点,利用多个普查、小普查人口迁移数据,从时间、空间两个维度分析了中国人口迁移现象[8]。这些研究均以定量的方法预测人口迁移流动情况,但受资料所限,预测的范围仍局限在省级层面,而无法将省内流动纳入到预测模型中,致使预测的结果无法囊括全部的人口流动活动。

距离是一种地理要素,更是一种经济要素,在地缘经济中发挥着重要作用。人无法选择出生、成长在哪里,出生地的不同会带来发展机会的不均等[9],为了改善自身的境遇,通常有三种选择:依靠自身努力,提高在本地的收入水平;本地的经济水平整体提升;迁移到收入水平更高的地区[10]。流动人口流动通常不局限于一地,在流入城市后,再次流动以长距离的跨省迁移为主,而且随着流动次数增加,跨省迁移的比例逐步提高,近距离的市内跨县和跨乡的比例大幅下降[11]。交通基础设施的建设有利于缩小地区间的差异,弱化距离在地缘经济中的影响,有研究表明,交通基础设施改善能够显著地促进人口或劳动力要素的自由流动和最优配置,改善与人口空间聚集的关系[12-13]。随着基础设施的不断完善,地理上的隔离对经济的影响会逐步减弱,但由于产业转移与升级的过程相对缓慢,距离在未来的经济活动中仍将会是重要的影响因素。

距离产生的背后离不开家庭背景与个体特征的影响,在面对经济机会时,处于不同情境中的家庭或个人,其风险与受益存在着差异。有研究显示,是否流动、流动的方向与距离均受到家庭特征的影响[14],近距离流动受家庭决策的影响更加显著,远距离流动则不太受到家庭决策的影响[15],另一项研究表明,家庭人口特征及成年男性构成比例对劳动力长途流动产生较大影响,短途流动与家庭人均土地面积呈负相关[16]。流动范围受到赡养压力的影响[17],家中有未成年子女需要抚养的人更愿意在离原居住地较近的地方打工[18],而儿童即使随同家人一同流动,其心理健康状况仍然受到距离的影响,流动距离越远,抑郁、状态焦虑、特质焦虑水平均越高[19]。上述研究中,在家庭背景或决策与流动距离的关系上,普遍认为存在相关关系,但不同研究得出的影响大小不太一致,这提醒未来的研究者们,在分析家庭因素影响时,应尽量采用对全国有代表性的数据,才能得出具有普适性的发现和结论。个体特征是影响距离的另一个方面,各类研究中提及最多的是性别与流动距离的关系,但结论并不一致,有的研究认为女性比男性更倾向于长距离流动,流动的距离更远[20],而有的研究表明,男性在人口迁移的空间选择上强于女性[21],男性的流动距离更远[18][22]。年龄和受教育程度是另外两个影响变量,有学者认为,年龄越大越倾向于近距离流动,年龄越小则越倾向于远距离流动[20],受教育越高,越愿意留在本地,而不愿外出[16],迁移距离与迁移时间存在“U 型”相关关系[23]。根据上述研究可以认为,个体特征会影响流动距离,但个别特征影响的方向与程度目前仍存在一定争论。

流动距离的研究难点在于获取流动人口的具体位置信息,随着计算机辅助调查系统的广泛使用,调查过程中伴生的并行数据已经在调查过程的质量控制领域有了较好的应用[24],本文采用2017 年全国流动人口卫生计生动态监测调查中相关数据及并行数据中有关地理坐标的信息,计算流动人口的球面流动距离(以下简称流动距离),进行特征分析,并考察影响流动距离的因素情况。

2 数据与方法

2.1 数据来源

本文基础数据使用了2017 年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据,该项调查采用了计算机辅助调查系统,收集了调查对象在流入地的地理坐标等并行数据信息。该调查的样本均涵盖了中国大陆所有省份,涉及31 个省(区、市)和新疆生产建设兵团,抽样方案采取分层多阶段与规模成比例(PPS)的方法,以每个省级单位为独立子总体,层内为三阶段PPS 抽样,初级抽样单元为乡镇(街道),每个样本村(居)委员会抽取20 名流动人口,实际调查流动人口169989 人。

调查问卷的住户表中询问了调查对象户籍地区县的信息,匹配由中科院地理科学与资源研究所提供的全国各区县中心点的经纬度坐标,再使用并行数据中每名流动人口的经纬度坐标,利用R 软件的geosphere 包,计算出流动人口户籍地与流入地两个经纬度坐标点间的球面距离。在本文的分析过程中,还使用了2016 年中国城市统计年鉴、2016 年中国县域统计年鉴(县市卷)、2016年各省统计年鉴等资料。

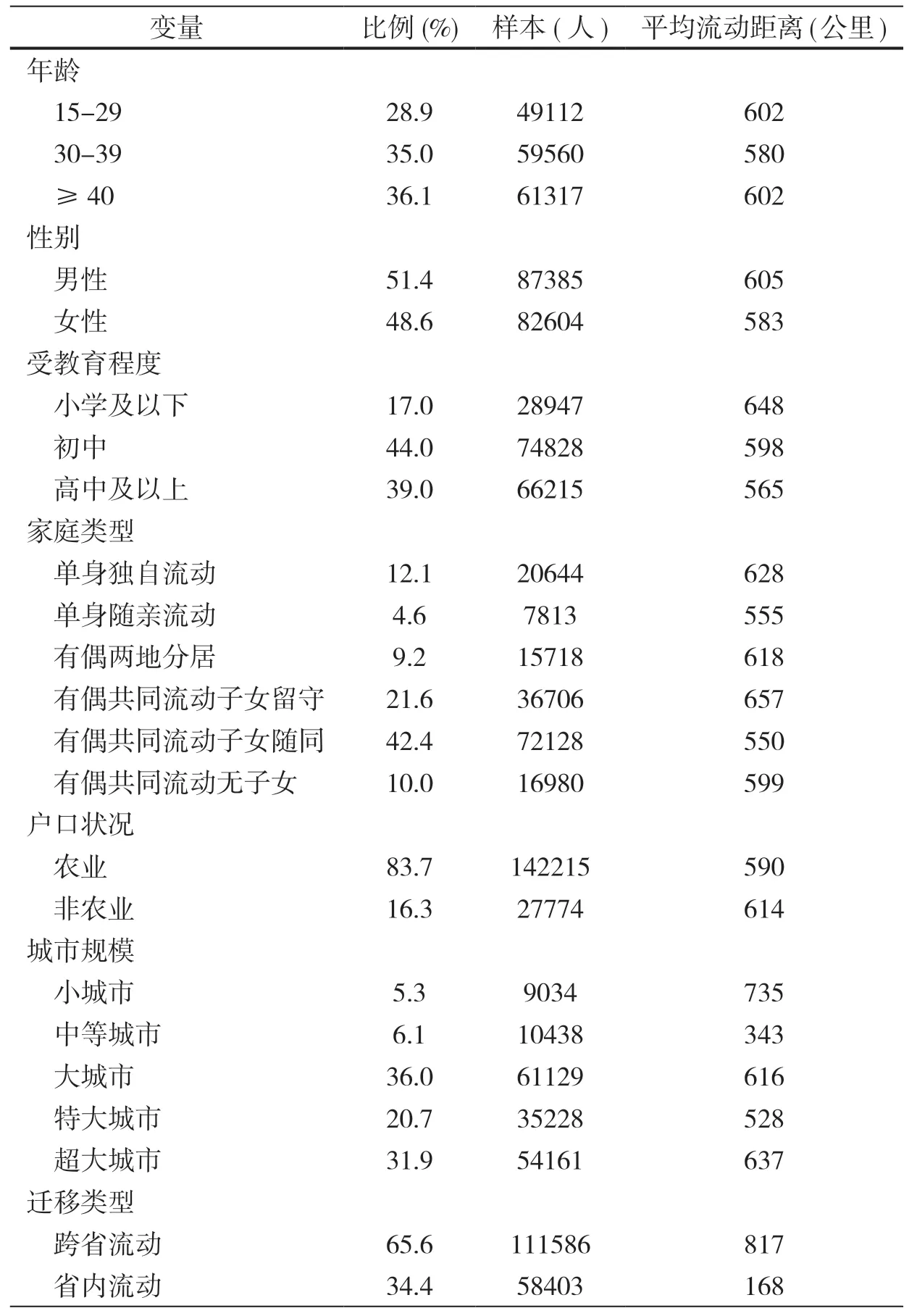

表1 样本主要变量分布

2.2 研究框架

本文将流动距离作为研究的目标,通过地区差异、个体特征、家庭决策、经济发展水平、城市规模等多个视角,描述性地分析不同状态下流动距离的差异情况。

通过对相关文献的整理,本文认为流动人口的流动距离受到了个体特征、家庭决策、经济发展水平等多方面的共同影响,此外,城市规模带来的聚集效应、城市群发展的规划、不同规模城市受政策干预的大小均可能对流动人口的流动距离带来影响,因此,在本文的分析中,将城市规模因素纳入到影响模型里。本文按《国家新型城镇化规划(2014-2020)》中相关规定将城市按城区常住人口规模划分为小城市、中等城市、大城市、特大城市和超大城市五个等级。本文还将地区差异因素纳入影响模型。本文还关注了农业户口与非农业户口之间、省内与跨省流动决策之间这两类因素对流动距离的异质性问题,通过模型分析这两类因素在流动距离上影响模式是否存在差异。

本文假设流动人口为理性的对象,行为遵循经济、社会发展的规律,会进行理性决策。当户籍地与居住地之间存在经济差异,人会由经济水平低的区域流入经济水平高的区域;当政府政策对流动行为进行干预,人会受政策影响做出理性反应;当家庭因流动行为发生居住分离,流动的收益与机会成本的差距越大,选择该流动行为的可能性越高。

2.3 分析方法

本文在分析影响流动距离的因素时,考虑到调查数据的嵌套式结构与地区间差异,拟采用分层线性模型方法,将流动人口作为第一层,各省级单位作为第二层。通过与关键变量做散点图分析,发现流动距离与主要自变量间存在非线性关系,需要将流动距离以及连续型自变量做对数变换,在构建模型过程中,注意了自变量间多重共线性问题,通过剔除多重共线性严重的自变量,提高对模型的拟合精度。在模型的拟合过程中,首先在两水平模型的基础上,将相关自变量逐一纳入,通过比较增加的自变量对模型贡献程度(-2*loglikelihood 变化情况)以及自变量系数是否显著,决定是否将相关自变量纳入模型。在相关自变量全部纳入模型之后,再探索模型是否为随机斜率模型。在构建模型的过程中,应考虑将复杂抽样设计的权数纳入到模型中,并且在分层模型中,不同的层应对应不同的权数[25]。

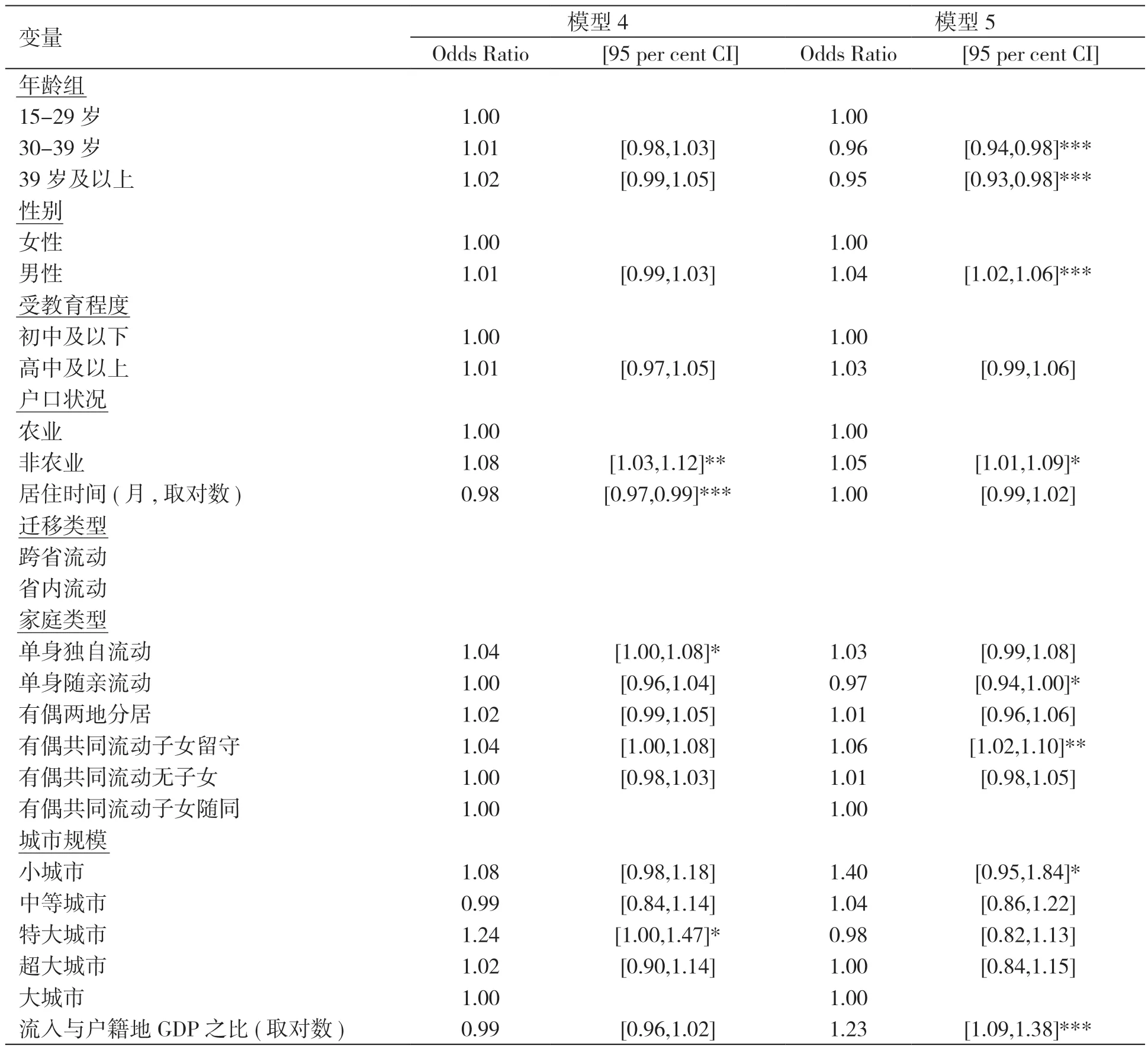

以下为本文所采用的模型:

其中,Ln(Dij)为流动人口流动距离的对数值,β0为常系数,Xij为各自变量,包括流动人口的年龄、性别、受教育程度、户口性质、居住时间、迁移类型、家庭类型、流入地与流出地GDP 之比的对数值、城市规模等。β为各自变量的系数,cj与ucj为在省级层面存在随机斜率的自变量,βc为变斜率项的常数项,u0j为省级水平的变截距项,e0ij为模型的个人水平的残差项。i代表个人水平,j代表省级水平。

为突出分类特征,将流动范围、家庭特征等变量进行了编码。其中,流动范围编码为省内流动和跨省流动两个分类;家庭类型编码为单身独自流动、单身随亲流动、有偶两地分居、有偶共同流动子女留守、有偶共同流动子女随同、有偶共同流动无子女。本文在分析时,在不同阶段分别使用了Excel、Spss、R 和MlwiN 等软件对数据进行了分析处理。

3 流动距离特征分析

总的来看,我国流动人口平均流动距离为594 公里。为探索不同群体的流动距离差异特征,本文还从地区、个体、家庭、经济和城市规模五个方面对流动距离进行了描述性分析。

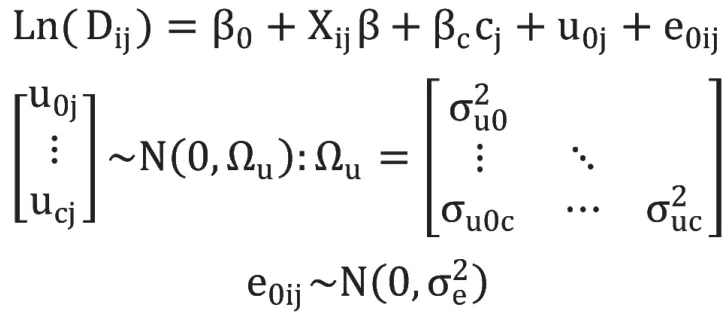

图1 中国各地区流动距离特征

3.1 流动距离的地区差异

流动距离反映了经济影响力,受地区间经济差异的影响,地区间的流动距离也存在着明显的差异。从流入地来看,东部地区流入距离最长,平均为657 公里,中部地区流入距离最短,平均为190 公里,西部地区、东北地区差异不大,分别为473 公里和485 公里。从户籍地来看,户籍为东北地区的流出距离最长,平均为1024 公里,西部地区其次,流出的平均距离为776 公里,中部地区平均流出距离为597 公里,户籍为东部地区的流出距离最短,平均为344 公里。有10 个省份流入距离超过流出距离,除新疆、西藏外均为东部地区省份。流出距离大于流入距离的省份大多集中在中部、西部和东北三个地区。

从城市群来看,也体现了经济吸引与地域距离共同作用的影响,东部地区的城市群流入距离普遍较远,中部地区城市群的流入距离则普遍较近。

3.2 流动距离的个体差异

性别间存在差异,表现为男性流动距离大于女性,男性平均流动距离为605 公里,女性为583 公里;年龄与平均流动距离的关系呈“U”型曲线,15-29 岁和40 岁及以上人群平均流动距离均为602 公里,30-39 岁组人群流动距离为580 公里;非农业户口流动人口相比农业户口流动人口流动距离更远,前者为614 公里,后者为590 公里;受教育程度越高,流动的距离越短,小学及以下人群流动距离为648 公里,初中为598 公里,高中及以上为565 公里;未婚人群与已婚人群相比流动距离更远,未婚者平均流动距离为610 公里,有偶者为591 公里,离婚或丧偶者的平均流动距离为597 公里。

3.3 家庭决策与流动距离

不同类型的家庭在流动的决策上会存在差异,将家庭按照是否有亲属分离、是否有伴侣划分为单身独自流动、单身随亲流动、有偶两地分居、有偶共同流动子女留守、有偶共同流动子女随同、有偶共同流动无子女等六类家庭,大致可以表现为没有伴侣的流动距离较远,有亲属分离的家庭流动距离较远,六类家庭的平均流动距离分别为628、555、618、657、550 和599 公里。受文化一致性、心理认同等因素的影响,家庭决策在考虑外出流动时,流动的范围也是关切的重要方面,是否跨省流动更直接地影响了流动的距离,跨省流动平均流动距离为817 公里,省内流动平均流动距离为168 公里。

3.4 经济与流动距离

经济因素是吸引流动人口流动的重要因素。总的来看,家庭人均收入越高,流动距离越远,将家庭人均收入由低到高5 等分,收入排在0-20%间的家庭平均流动距离为506 公里,排在20-40%的家庭平均流动距离为557 公里,排在40-60%的家庭平均流动距离为612 公里,排在60-80%的家庭平均流动距离为654 公里,排在80%以上的家庭平均流动距离略微缩短为627 公里。从流入地与户籍地GDP 差距来看,流动距离存在一定波动,与流动距离间存在非线性关系,两地GDP 差异比排在0-20%间的流动人口平均流动距离为566 公里,排在20-40%的平均流动距离为602 公里,排在40-60%的平均流动距离为570 公里,排在60-80%的平均流动距离为556 公里,排在80%以上的平均流动距离为676 公里。

3.5 城市规模与流动距离

从行政管理和就近城镇化规划来看,流动距离并未随城市规模减小而缩短,呈现出一种起伏的状态,小城市的流动人口流动距离最长,平均为735 公里,中等城市的平均流动距离为343 公里,大城市、特大城市和超大城市的流动人口平均流动距离分别为616、528 和637 公里。这种波动可能主要与小城市吸引人口流入的主要因素多为资源开发、边贸等特点有关,这类小城市大多远离人口聚集中心,吸引人口流入后其流动距离自然偏大。

4 影响因素实证结果

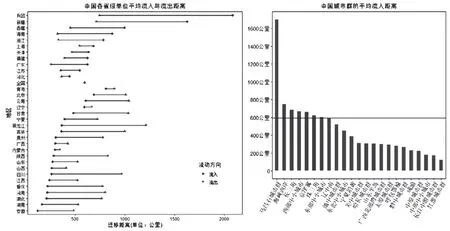

依据研究框架,构建了流动距离全模型(模型1),考虑到农业流动人口与非农业流动人口、跨省流动与省内流动人口在流动距离上可能存在不同的模式,因此分别构建了非农业人口流动距离模型(模型2)、农业人口流动距离模型(模型3)、跨省流动人口流动距离模型(模型4)和省内流动人口流动距离模型(模型5)。考虑到家庭迁居模式对流动距离可能具有的选择性效应,将跨省流动与省内流动分别建模,也有助于厘清在不同家庭决策模式下,个体、家庭在决定迁移距离过程中的确切影响。在全模型中,个体的人口统计学特征会影响流动的距离,但仅有性别、户口和居住时间三项指标有显著地影响。在社会性别理论中,女性通常处于一个不平等的地位,男性相对女性处于更优势的地位,同等条件下双方不但在工资收入等“显著”的领域存在差异,在一些“机会”面前也存在不平等,就迁移距离而言,男性流动人口相比女性流动距离平均要远3%,显示男性的空间选择性多于女性。非农业人口比农业人口流动距离平均远6%,二元户籍制度附带的空间选择机会不均等依然存在。年龄、受教育程度等个体特征因素,对流动距离的影响不显著。

在家庭迁移决策理论中[26],迁移的目的地、迁移的模式选择或许不符合单个对象的利益,但会符合家庭总体收益最大原则。从家庭决策目的地来看,流动范围对流动的距离影响最为直接,跨省流动意味着流动人口要融入流入地生活,依赖的社会网络较省内流动更难以构建,机会成本较高,一旦顺利融入当地生活,相应收益也较大。与省内流动相比,流动的距离平均比后者远5.5 倍。从家庭自身的聚合状态来看,家庭处于分离状态比团聚的状态平均流动距离更远,从成本收益视角来看,付出家庭分离的代价,理应期望获得较高的收益,空间选择机会的增加可以提升获取收益的几率。一个核心家庭中,以夫妻带子女共同流动的家庭为基准,夫妻一起外出将子女留在老家的家庭流动距离平均远4%,单身独自流动的流动距离平均远3%。

地区之间存在的经济差距是促使人口流动的根本原因。为了改善家庭的经济状况,人口由经济欠发达地区涌入经济发达地区,在人口推拉理论中,经济发达地区产生拉力,经济欠发达地区产生推力,发达地区与欠发达地区经济差距越大,拉力与推力共同形成的作用合力就越强,随之产生的经济辐射距离越大。从流入地与户籍地经济差距来看,两地GDP 之比的对数值每增加1 个单位,流动人口的平均流动距离会增加8 公里。户籍地区域代表了地缘经济差异,流入地家庭平均收入代表了微观层面经济水平,两者虽然也与流动距离存在相关关系,但在控制其他变量之后,在模型中并不显著。

党的十九大报告中提出,“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”,城市的规模应该同环境资源承载力相适应,中西部地区需要培育若干新的城市群,就近吸纳农业转移劳动力。从政策形成到措施出台往往具有时滞性,且受经济、社会以及各地配套落实等多方面影响,发挥作用大多比较间接、滞后。在新经济地理学中,城市规模与获得报酬间呈现出递增特征,劳动力在超大规模城市获取的收益远高于其他规模的城市,超大城市产生较强的虹吸效应,从而吸引更远距离的人口流入。以大城市为基准,我国的超大城市吸引的流动人口平均流动距离要比大城市远12%,而其他规模的城市则与大城市流动人口平均流动距离没有显著性差异。

部分变量的系数,在不同省份间存在着随机波动,从计量经济学视角来看,这意味着在不同省份这些变量与流动距离之间的弹性系数不同,在弹性系数高的省份,同样尺度的变动会带来更远的流动距离,反之亦然。在家庭决策相关变量流动类型里,系数值最高的三个省级单位分别为兵团、海南和新疆,系数值最低的三个省份分别为江苏、重庆和内蒙古。在有关经济的变量里,系数值最高的三个省份分别为河南、安徽和湖南,系数值最低的三个省份分别为青海、黑龙江和西藏。

受户籍二元制度的影响,我国的统一、竞争性劳动力市场仍不成熟、不完善,非农业群体相对于农业群体更易受到现有制度的保护,在迁移的决策中选择的灵活度更高,地理上的阻隔作用对其影响相对较小。从模型2、模型3 的结果比较来看,非农业与农业流动人口的流动距离影响模式上的确存在着一定的差异。在非农业流动人口中,39 岁及以上年龄组流动距离比15-29 岁组远5%,农业流动人口中则相反,39 岁及以上年龄组流动距离比15-29 岁组近2%。非农业流动人口中,高中及以上者流动距离平均比初中及以下者远10%,而农业流动人口中不同受教育程度者之间流动距离差异不显著。与有偶共同流动子女随同类型的家庭相比,其他家庭类型的农业流动人口,相互之间的流动距离大多存在显著性差异,非农业流动人口则在大多数家庭类型的流动距离上差异不显著。从流入的城市规模来看,与流入大城市相比,非农业人口中流入中等城市的流动距离近4%,流入超大城市的流动距离远14%,农业流动人口流入小城市的距离远19%,流入超大城市的流动距离远12%。总的来看,非农业人口流动的距离受城市规模、家庭因素、个体因素的影响较小,而农业人口受到的制约更多也更显著。

流动范围是家庭迁移决策的重要方面,跨省流动家庭决策成本较高,期待收益也更大,在面对风险时,更多从家庭总体收益着想,个体影响较弱。与之相对,在省内流动家庭的迁移决策中,个体的影响会较大。从模型4、模型5 的结果比较来看,跨省流动与省内流动的流动距离影响模式上存在着显著的差异。在跨省流动的流动人口中,各年龄组间差异均不显著,而省内流动的流动人口中,39 岁及以上年龄组流动距离比15-29 岁组近5%,30-39 岁组相应的近4%。跨省流动者中,性别间的流动距离没有显著性差异,而省内流动者中,男性比女性流动距离远4%。在流入地居住的时间越长,跨省流动者的流动距离越短,而省内流动者则没有显著性差异。不同家庭类型的流动距离影响模式上存在不同,与有偶共同流动子女随同类型的家庭相比,跨省流动者中,只有单身独自流动的流动距离显著远4%,而省内流动者,有偶共同流动子女留守类型的家庭流动距离显著远6%,单身随亲流动家庭流动距离显著近3%。从流入的城市规模来看,与流入大城市相比,跨省流动者流入特大城市的距离远24%,省内流动者流入小城市的距离远40%。跨省流动者受流入地与流出地的经济差异影响不大,而省内流动者受这一差异的影响更显著,这可能由于跨省流动者大多是从欠发达省份流入到发达省份,流入地与户籍地间的经济差异显著、普遍的存在,流动距离已不是需要考虑的重要因素有关,而省内流动者在就近城镇化流动转移过程中,家乡与流入地的经济差异如果不大,与其背井离乡,不如就地非农转移,未必会考虑流动,因此对流动距离存在显著影响。

表2 流动距离多水平回归模型

(续表)

5 结论与讨论

在我国建设社会主义市场经济过程中,各类要素自由流动,逐步形成了以多个城市群、城市带为中心的经济区,吸引了全国各地大量的流动人口涌入,一个地区的平均流动距离可以视为反映一个地区经济影响力的重要指标。当前,我国流动人口平均流动距离为594 公里,不同地区间流动距离存在着较大的差异,东部地区平均流入距离最长,中部地区流入距离最短,西部地区与东北地区居中,两个地区差异不大,从户籍地角度来看,地区之间存在着明显的梯度效应,由东北、西部、中部,到东部流出的平均距离依次递减。这一结果印证了地区经济与流动距离间存在着重要联系。

构建了一套分析流动距离的经验模型,通过实证得出个体特征、家庭决策、经济发展水平和城市规模是影响流动距离的重要因素。与经济发展水平是决定劳动力是否迁移的根本原因不同,综合来看,家庭决策在流动距离的实证中作用最为突出,跨省流动、处于分离状态的家庭迁移流动的距离更远。个体特征、经济发展水平和城市规模的影响较弱,男性相比女性迁移流动的距离更远;流入地与户籍地经济差距越大,引力越大,流动距离越远;城市规模与流动距离间相关度较高,但仍存在不匹配的地方,表现在特大城市与大城市在吸引流动人口迁移时引力区别不明显,城市规模变大的同时,经济影响力并未变强,小城市相对于其规模,吸引了过多流动距离较远的人口,这可能与小城市多分布在西部地区,其经济吸引力相对于地理距离,更能发挥作用有关。

农业流动人口与非农业流动人口在流动距离的影响模式上存在着一定的不同,年龄对不同户口类型的流动人口影响完全相反,而家庭类型对农业流动人口的影响更加显著,二元化的户籍制度在一定程度上限制了人口在流动距离上的选择性。跨省流动与省内流动在流动距离的影响模式上存在的差异更加明显,流入地与户籍地间的经济差异、个体的人口统计学特征对省内流动的流动距离影响更为显著,而对跨省流动者的流动距离影响不大。

在不同省份之间,家庭决策、经济发展水平影响流动距离的程度存在差异。在跨省流动变量中,弹性系数较高的省份吸引的大多是远距离的跨省流入人口,而弹性系数较低的省份吸引的多是临近省份或省内的流入人口,前者典型的有兵团、海南和新疆,后者典型的有江苏、重庆和内蒙古。在有关经济的变量中,弹性系数较高的省份更适宜建设城市群或城市带,因为单位GDP 的增长更容易吸引较远距离的人口流入,经济辐射的影响潜力更强,典型的三个省份分别为河南、安徽和湖南,弹性系数较低的地区不适宜建设城市群或城市带,而应大力建设中、小城市或小城镇,典型的如青海、黑龙江和西藏。