中文版虚拟现实环境临场感量表的应用与修订

2021-05-20梁家辉柯晓晓汪亚珉

梁家辉,柯晓晓,汪亚珉

(首都师范大学 心理学院,北京市“学习与认知”重点实验室,北京 100048)

1 引言

虚拟现实是(Virtual Reality,VR)是一项在一定范围内生成拟真数字化环境的计算机技术[1]。与传统的实验室模拟情境相比,虚拟现实实验情境具有在视听觉刺激情境的模拟上更加真实、更易重复、抽样代表性更强等优势[2],还可以避免极端环境下的实验伦理及大型仪器的昂贵费用等问题[3]。随着虚拟现实技术的成熟,虚拟现实环境已广泛应用于心理学及相关学科研究,如何增强虚拟现实环境中参与者的临场感等主观体验是各项研究中需要密切关注的问题。VR应用程序是专门为了产生高度临场感的体验而创建的[4],临场感是评价虚拟现实环境质量的客观指标,也是虚拟现实实验情境任务效果的重要影响因素。已有研究表明,涉及知识在虚拟经验与现实经验之间转移的情境(如虚拟现实训练系统)需要高临场感[5]。更高的临场感能够减少信息混乱、提高交互任务的性能,并且对于空间理解具有积极意义[6]。因此在使用虚拟现实环境进行实验研究时,需要对临场感进行方便有效的测量,以评估场景的质量。

目前,IPQ量表(IGroup Presence Questionnaire)是唯一公开发布并被普遍使用的临场感评估工具[7-8]。Schubert[9]最初收集多名此领域研究学者制定的问卷,挑选75个项目翻译为德语对3D游戏玩家和桌面式虚拟现实用户进行施测,根据探索性因素分析结果产生8个维度。为更加明晰研究重点,剔除部分题目后再次施测,并进行验证性因素分析,最终确定的IPQ问卷具有3维度,分别为:空间临场感(SP)、参与感(INV)和真实感(REAL)以及1个一般因素(G),共14个项目,其中第2、11以及13题为反向计分。同时,从因素分析角度得出的这三个主要维度也与符合相应的理论假设。Schubert等人在总结虚拟现实体验的相关理论后提出,虚拟现实体验的核心为虚拟现实心理模型(Mental Models)的认知建构,而心理模型的认知构建可以分为空间感的建构以及对冲突信息的抑制(Suppression)两个过程。空间感的建构又可以进一步分解为空间感知与互动感知两方面。总体来看,IPQ问卷中的空间临场感(SP)维度主要测量的是虚拟现实场景引起的空间感知程度,体现为“我的身体正置身于眼前所见到的虚拟空间当中”。参与感维度(INV)则评估的是互动感知程度,即用户的注意确实分配到了虚拟场景中设计的事件当中,而不仅仅是从外部观察这个世界。问卷的真实感(REAL)维度本质上就对应于冲突信息的抑制,即衡量一个人造场景是否已经较好地避免了那些不符合真实世界规律的“穿帮”现象。

从已有的知觉理论上看,空间临场感维度是更为基本的感知层面的判断,就如Gibson的直接知觉理论所假设的[10]那些人造的光流设计引起了真实的空间知觉。参与感是比空间感更进一步的空间存在感建构,这符合空间认知中的知动环(Perception Action Cycle)理论假设[11],即个体与虚拟场景中的对象进行交互时,这种交互会自动启动知动环加工从而调整人的空间感知系统以获得更为“真实”的空间感。无论是空间感知还是互动感知,在建构层面上这种感知显然都会分为两方面:一方面是有多少空间的与互动的感觉被引发建构起来了,另一方面是还有多少空间的与互动的感觉没有被建构出来,是失真的。

从问卷的制定角度看,虽然IPQ问卷的结构维度与理论假定相一致,但问卷涉及的主要概念——临场感(Sense of Presence)在交叉学科的角度总容易引起误解。在虚拟现实技术领域,沉浸感是一个广泛使用的类似概念, Burdea[12]很早就提出后来被普遍接受的虚拟现实“3I特征”,即“Immersion-Interaction-Imagination”(沉浸-交互-构想)。那么就用户体验而言,临场感与沉浸感到底有什么样的区别?Slater和Wilbur等学者认为,沉浸感是产品本身具有的技术属性,是一种由分辨率、刷新率等一系列参数决定的客观属性;临场感才是用户在使用虚拟现实场景时所产生的主观体验,是一种“存在”于场景之中的感觉。可见,临场感是心理体验,沉浸感是技术术语。与之不同的是,以Witmer和Singer为代表的学者们则提出沉浸感与参与感都是临场感的组成要素,沉浸感强调用户产生的“存在”于场景之中的感觉而参与感则强调了将注意集中于某件事情之上而产生的感觉[13]。相比而言,Witmer和Singer所说的沉浸感与Slater和Wilbur等人的空间临场感在内涵上一致。基于用户体验是一种心理体验这一本质特征,Schubert综合两种观点,确认临场感是一个更广泛的概念,它包含空间临场感和参与感。使用空间临场感而不是沉浸感,有助于将问卷与相关的知觉理论结合起来,使问卷具有了更好的结构效度而不是技术显示度。鉴于此,中文版问卷仍然使用空间临场感而不是沉浸感这一概念。

在国外的相关研究中,IPQ量表已广泛应用于虚拟现实环境的体验评价并在此过程中不断得到检验[14-15]。在国内,也已经有学者对于IPQ量表进行了中文化修订,初步验证了IPQ量表的可靠性[16],但该研究中使用的虚拟现实场景均为当下较受欢迎的商业游戏场景,场景的类型过于单一,场景的体验感也缺乏代表性。虚拟现实场景并不都是游戏场景,很多是专业的场景,如仿真情境、景点、场所等。商业游戏的用户体验通常强调可玩性,这与众多场景的用户体验有相当大的不同。此外,作为一份专门用于评估虚拟现实场景用户体验的问卷,其根本价值不在于显示某一虚拟现实场景是否足够好,而更在于它能否帮助我们确定好与不好的边界在哪里。为此,本研究在对问卷进行中文版修订时特别选取了商业游戏、教育游戏、教育课堂、简单放松体验场景、应激体验场景以及心理学情境实验等场景。这些场景不仅在类型上不同,在存在感的体验上也有着较大的差异。通过对近600多人的综合性样本测试,本研究得以从项目鉴别力、维度结构及信效度几方面修订中文版本问卷。

2 对象与方法

2.1 被试

从2016年-2019年,分别在北京、衡水和涿州的学生中通过方便抽样进行了9个批次的数据收集。共发放660份问卷,剔除部分漏填或错填问卷,最终回收有效问卷633份,有效率95.9%。其中有430名学生报告了年龄,年龄的平均数为19(s=4)岁。有效被试中男生292人,占46.1%;女生329人,占52.0%;12人未报告性别,占1.9%。有效被试中北京市大学生339人,衡水市初中生40人,涿州市高中生254人。

2.2 方法

本研究使用的IPQ量表中文版,首先由2名心理学专业研究生分别对原量表项目独立进行中译,经过1名心理学教授和1名心理学研究生对比分析两份独立的译稿,对存在歧义或不符合中文表达习惯的语句进行调整,拟定问卷的初始版本。再分别让1名心理学专业和1名英语专业的研究生将其回译为英文,确保与英文原意无差异后,确定最后的翻译版本(见表1)。

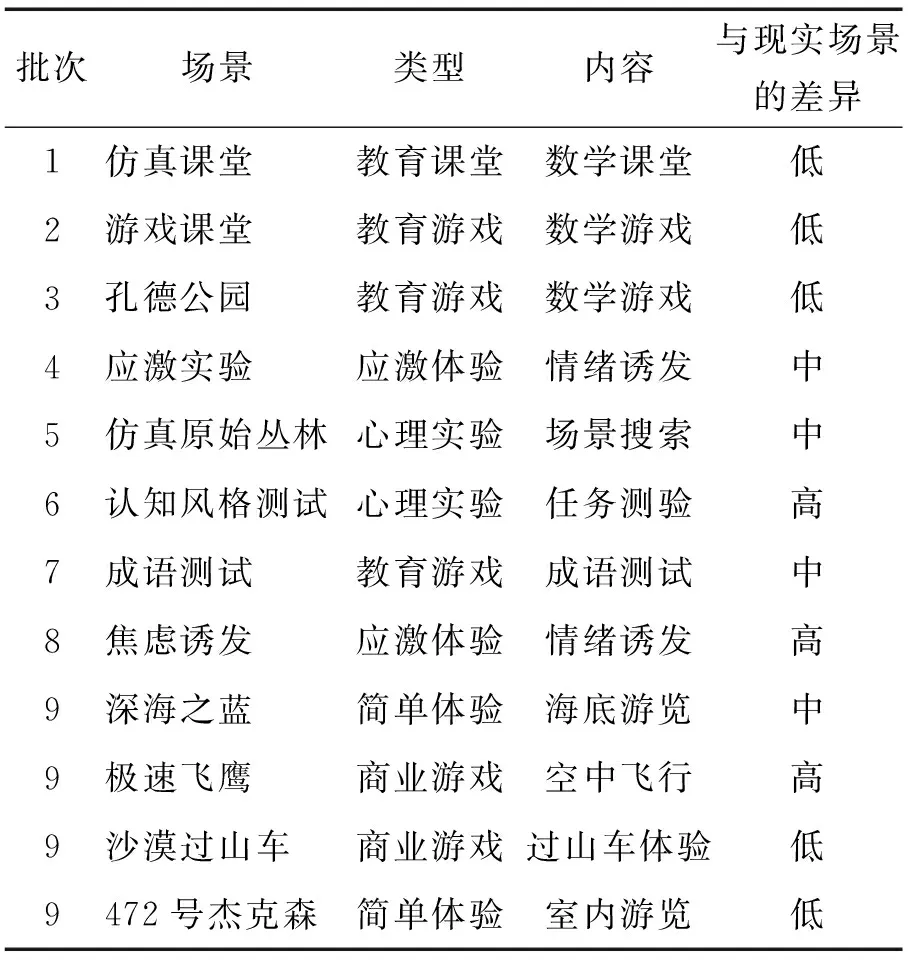

表1 场景简介

研究设备使用HTC公司生产的VIVE 沉浸式虚拟现实头盔(分辨率2 880*1 600,刷新率:75 Hz)和戴尔的笔记本工作站(CPU:Intel i7-6 820 hk;内存:16G)。使用Unity引擎对VR场景进行编辑,3ds max对于场景中使用到的部分模型进行调整,最后使用STEAM VR将VR场景输入头盔。

为确保测试场景具有广泛的代表性,本研究选取了仿真课堂、游戏课堂、孔德公园、应激实验、仿真丛林、认知风格测试、成语测试、焦虑诱发、深海之蓝(The Blue)、极速飞鹰、沙漠过山车(Desert Ride)、472号杰克森12个虚拟场景,分为九个实验批次进行测验。这些场景的实验批次、类型、内容及与现实场景的差异程度见表1。此外,为检验IPQ量表的区分度,所选取各场景的临场感体验跨度也较大,这一选取标准希望通过不同批次测验的量表分数差异得到检验。

2.3 实验程序

指导被试在熟悉使用VIVE头盔以及Xbox的手柄后,进入VR场景完成指定的任务。任务结束后,指导被试根据自身体验填写IPQ量表,方式包括网上填写、纸质问卷填写和电子版问卷填写。

3 结果

3.1 描述统计

使用SPSS 20.0计算IPQ量表中所有项目得分情况,结果如表2所示。其中空间临场感(SP)维度下,各项目的平均分都在1分左右,表明各场景都能让被试体验到置身于其中的感觉。而参与感(INV)维度以及真实感(REAL)维度中部分项目分数低于0分,表明至少存在部分场景的参与感和真实度体验不佳。

表2 各项目维度均分

进一步分批次对各场景维度均分及总分进行分析。结果显示,场景5、6、7、8的多个维度均分以及总分得分均低于总体平均分(见表3),表明这部分场景未能给被试带来良好的体验。据此可将这4个场景划分为低分场景组,剩余场景划分成为高分场景组。

表3 各个批次场景维度均分

3.2 独立样本t检验

场景分类后,对不同场景分组的同一项目进行独立样本t检验。结果表明(见表4),,除项目4(sp3)(t(631)=0.79,P=0.43,d=0.06)以外,其余项目t检验分数差异具有统计学意义(一般因素G结果为(t(631)=4.81,P<0.001,d=0.38)),证明高分场景与低分场景的临场感之间存在显著差异。同时也反映出IPQ量表项目具有良好的鉴别力,能够较好地分别出场景优劣。

表4 高低分场景组各项目独立样本t检验及效应量(d)

3.3 项目分析

将各个项目分数与总分进行相关分析,结果显示一般因素G与总分相关为0.61,其他各个维度项目与总分相关相关系数范围为0.36~0.74(见表5),均具有中等程度的相关,说明此量表各项目能够较好地反映所测量的内容。

表5 项目总分相关表(r)

3.4 效度

根据独立样本t检验结果,低分场景组的项目均分显著低于高分场景,反映出其在设计制作中可能存在缺陷,导致被试体验不佳。考虑到此类不合格场景难以为其他场景中的用户体验提供有效参考,只选取高分场景进行探索性因素分析,以检验IPQ量表的结构效度。通过统计分析处理,样本数据KMO值为0.84,Bartlett球形检验显著性<0.01,说明数据适合进行探索性因素分析。根据特征>1的标准提取取出3个因子,方差解释率为51.10%。经斜交旋转后,量表维持了原有的3因子结构,按照最大因素载荷进行排序,结果如表6所示,大部分项目符合原问卷中的维度,表明IPQ中文版量表总体结构效度良好。但部分项目归属于不同于原来的维度下,需要进一步讨论。

探索性因素分析的结果表明:(1)成分1与原量表REAL维度重合较高。如果将其直接翻译成为真实感,在中文语境中使用易产生歧义。例如“我感觉这个场景很真实”,既可能表达了用户认为场景设计得很好,在场景内活动和现实中一样;也可能表达场景中的物体纹理等方面制作精良,可以轻松地以假乱真。因此建议翻译为逼真感来避免翻译产生歧义。(2)成分2与原量表INV维度高度重合,表现为被试全身心的投入到了虚拟现实场景中,将注意更多的分配到了虚拟现实场景中,抑制了来自现实中的各种信息接收,可以将其命名为参与感。(3)成分3基本保留了SP维度的项目,主要表现为被试感觉自己真实的存在于构建的虚拟现实场景中,而不是在现实的物理空间中。结合引言部分对于临场感与沉浸感概念的探讨,建议使用空间临场感命名这一维度,见表6。

表6 各项目因素分析因素载荷

3.5 信度

对量表总体和各个维度进行内部一致性系数检验,结果显示,IPQ量表总体信度为0.82,逼真度维度的信度为0.74、参与感维度的信度为0.74、空间临场感维度信度为0.54。除空间临场感维度外,各部分内部一致性信度均在0.7以上,量表信度较好,而空间临场感维度信度不佳的原因则需进一步进行讨论。

4 讨论

本研究的目的是在前人的研究基础上进一步修订和检验中文版IPQ量表,通过选取商业游戏、教育游戏、简单放松体验以及心理学情境实验等不同类型场景进行综合性样本测试,在更具有代表性的各类虚拟现实场景中验证量表的可靠性。研究结果表明,中文版IPQ量表具有良好的信度和效度,适用于评估中国人虚拟现实的临场感体验是否达到良好的用户体验标准。

通过IPQ量表得分情况,将场景划分为高分组和低分组并进行独立样本t检验,结果表明,除项目4以外高分场景得分均显著高于低分场景,证明IPQ问卷具有良好的鉴别力,能够分别出好的场景与不良场景之间的差异。在虚拟现实场景设计中应追求良好的体验,部分场景得分偏低,反映出它们可能存在一定的瑕疵,例如模型纹理不真实、动画僵硬、大小比例不当、同屏模型面数过多导致卡顿、交互设计不合理等,此类不合格场景的用户体验较差,无法满足实验和应用要求。因此在实际使用中一旦辨别出不良场景,应对上述问题进行排除或停止使用该场景,本研究在分析临场感量表的结构时也对此类数据进行了排除。

对于高分场景进行探索性因素分析结果表明,IPQ量表中文版维持了原有的3因子结构,探索出的因子与原有的REAL、INV以及SP维度保持对应关系,可以分别命名为逼真度、参与感以及空间临场感,表明量表结构效度良好,具有跨文化一致性。但同时也存在部分项目所属维度发生了变化,其中项目9及项目13从空间临场感(SP)维度转移到了逼真度维度中,项目14从参与感(INV)维度转移到了逼真感维度中。这三个项目的中文表述都具有一定的误导性,可能造成被试理解困难,建议将项目9修改为“我不知道为何感觉这个虚拟世界正环绕着我”,项目13修改为“我感觉我只看到了一些图片,而不是身处于立体的世界中”,项目14修改为“我的注意力全都集中在虚拟现实的世界中”。

IPQ量表总体的内部一致性信度达到0.82,逼真度维度、参与感维度的信度系数均高于0.7,但空间临场感维度内部一致性信度略低,原因可能为:(1)项目2与项目6的题干一致且原维度相同,仅在选项的表达方式上具有差异。但中文版项目2聚合在了空间临场感维度而非逼真度维度下,可能是因为其选项设置在中文语境中并没有达到很好地效果,建议将其剔除。(2)项目4鉴别力较低,可能是题目的表述以及选项设置造成了被试理解的困难,建议将题目修改为“我感觉自己置身于这个虚拟空间中”。

IPQ量表的理论架构提出SP、INV以及REAL维度分别对应了虚拟现实心理模型认知构建过程中的空间感知建构、互动感知建构以及冲突抑制的过程。本研究验证了中文版IPQ与英文版保持了一致的三因子结构,这进一步说明了IPQ原有理论结构的合理性。同时,从虚拟现实技术层面提出的“3I特征”也能够以不同的角度来支持IPQ问卷的结构:(1)第一个I为沉浸,其定义与Witmer和Singer所定义的沉浸感接近,指的是一种使用者身处于眼前所看到的虚拟场景之中的感觉,能够从内涵上较好的对应空间临场感维度。(2)第二个I即交互,它的定义与IPQ中参与感维度相似。强调用户在虚拟现实场景中并不只是简单地、被动地进行体验,而是在具身认知的参与下与场景的物体进行互动[17-19],同时用户会将更多的注意分配在当前的活动中。(3)第三个I为构想。一方面,虚拟现实可以将现实的场景通过数字化的手段在虚拟空间中复现,另一方面,设计者可以通过计算机构造出现实中不存在的、只存在于人们想象中的场景。早期,由于技术能力不足,虚拟现实场景设计只能尽量保持与现实一致,提升逼真度以减少用户使用过程中对于场景内冲突信息的觉知,进一步抑制对外部场景的感知。但随着技术能力的提高以及产品的更新换代,各种各样的场景已经能够被实现出来,已有研究证明即使逼真度降低,用户的临场感体验却会上升[20]。第三个I——构想特征所体现的场景设计合理性才是更加值得我们关注的问题。IPQ理论架构与虚拟现实“3I特征”的结合,进一步为优化虚拟现实用户体验,促进虚拟现实技术发展提供了思路。

综上,修订后的虚拟现实临场感量表可以用于测量我国虚拟现实用户的临场感。但同时,被试在实验过程中体验到闷热、眩晕、疲劳等,也会影响用户的沉浸体验以及实验效果,仅使用IPQ问卷难以对虚拟现实环境的用户体验进行全面的考量,因此建议在测试的过程中搭配测试眩晕的模拟器病问卷(Simulator Sickness Questionnaire,SSQ)等相关量表一同使用。如何对虚拟现实场景中的用户体验进行有效的评估,是促进虚拟现实技术发展、推动虚拟现实广泛应用过程中不容回避的问题。之后的研究仍需针对这一问题进行长期讨论和探索,本研究中通过因素分析结果对IPQ量表进行的修改,也有待进一步的评估和验证。

5 结论

综上所述,中文版IPQ量表信效度良好,具备多角度理论基础,适宜在国内虚拟现实用户体验评价中使用。