空间穿梭建筑

——一种可在地上、地下空间自由转换的建筑概念设计

2021-05-18陈睿迪王莉平张雨晨余江涛范浩然

陈睿迪,王莉平,张雨晨,余江涛,范浩然

(西安理工大学土木建筑工程学院,陕西 西安 710048)

0 引言

在传统的地下空间开发利用与建筑设计中,存在着如下问题:1)一直忽视地下空间与地面空间的联系。而在城市规划与建设中,实现地下空间与地上空间的多重耦合,有着重要的实际意义与价值。表1示出部分城市核心区地面与地下功能耦合的价值[1]。我国也有地上、地下空间一体化应用成功的实例,如广州天环商场。但是从整体看,我国地上、地下空间协调性较差。2)地下建筑的独特优势未得到充分发挥,部分短板未得到改进。文献[2-5]对地下空间的优缺点进行了归纳总结,地下空间的优点有恒温、隔音、抗震、密闭等;缺点有通风不畅、无自然光照、影响人的心理等。

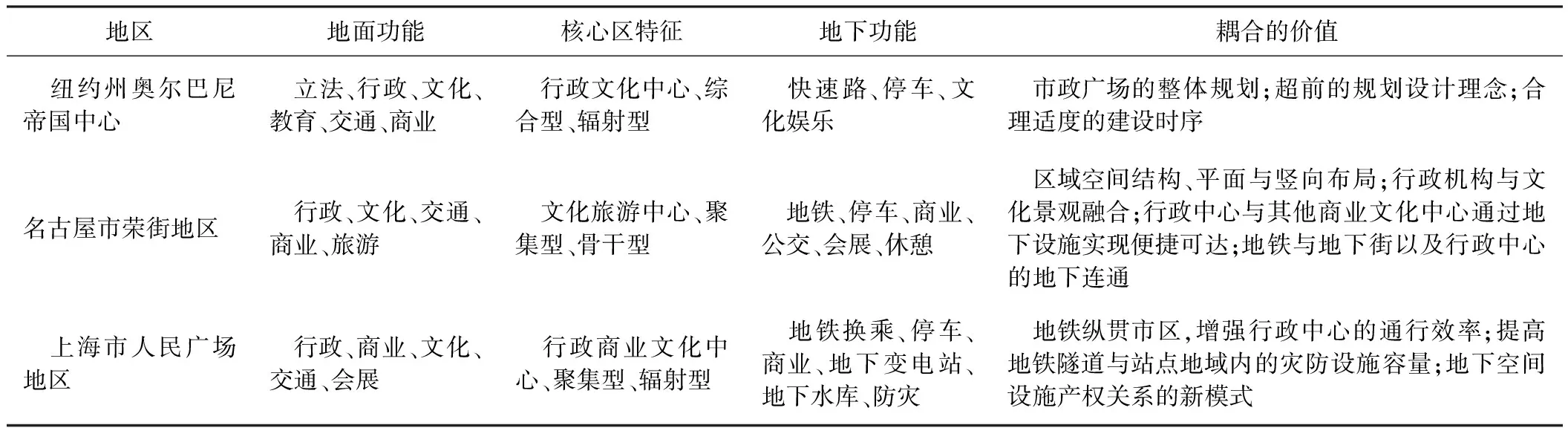

表1 部分城市核心区地面与地下功能耦合的价值[1]

可移动建筑具有体量小、灵活性强、与环境融合度高、个性化、技术要求高、可建造于城市闲散空间等特征[6-7]。目前,对于传统的可移动建筑设计已有较多研究或应用实例,例如:瑞典建筑师詹格法特·弥尔顿规划设计的挪威西部城镇翁达尔斯内斯[8]。集成理念能够将不同事物的优点进行整合,陈希[9]对建筑的集成理念与可移动建筑的结合进行了研究。但在传统设计中,可移动建筑与集成理念大多仅用于地面建筑而忽略了其在地下空间开发利用中的优势。因此,本文提出设想:在未来的城市建设中,将集成理念、可移动建筑的思想引入到未来地下空间的开发利用中,以解决传统地下空间建设存在的封闭性等问题。基于这种思路,本文对传统可移动建筑进行了改进,将其使用范围由地上扩展至地上和地下,提出了空间穿梭建筑的创新性概念设计。

1 设计简介

1.1 设计概述

对于民用建筑,以住宅楼为例,在理想情况下,其应该满足:1)周边商业、文化、体育设施较多,能够满足使用者娱乐、采购物资等需求;2)安静,适宜休息;3)与城市道路连通便利,方便出行;4)与外界连通较少,安全性好。这样的住宅楼在目前较难以实现,因为商业设施较多的同时环境会较为嘈杂,与外界连通便利的同时安全性会下降。对于其他建筑,也存在与住宅楼类似的理想与实际不符的问题。仍以住宅楼为例,如果住宅楼白天位于闹市区,晚上位于地下,那么就可有效地解决上述问题。

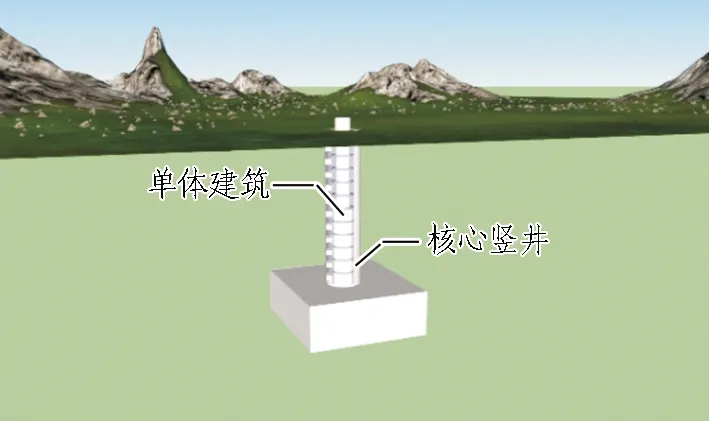

设计分地上部分与地下部分,并对未来科技进行了超前的构想,假设未来借助于某些科技能够实现整栋建筑水平或竖直方向的百米距离移动。基于此,设计一口可容纳多栋单体建筑的核心竖井,并架设多座可支撑单体建筑的建筑承载台,使得建筑既可处于核心竖井,又可位于建筑承载台,从而使其成为地上、地下的双形态建筑,解决引言中提出的问题。

1.2 设计组成

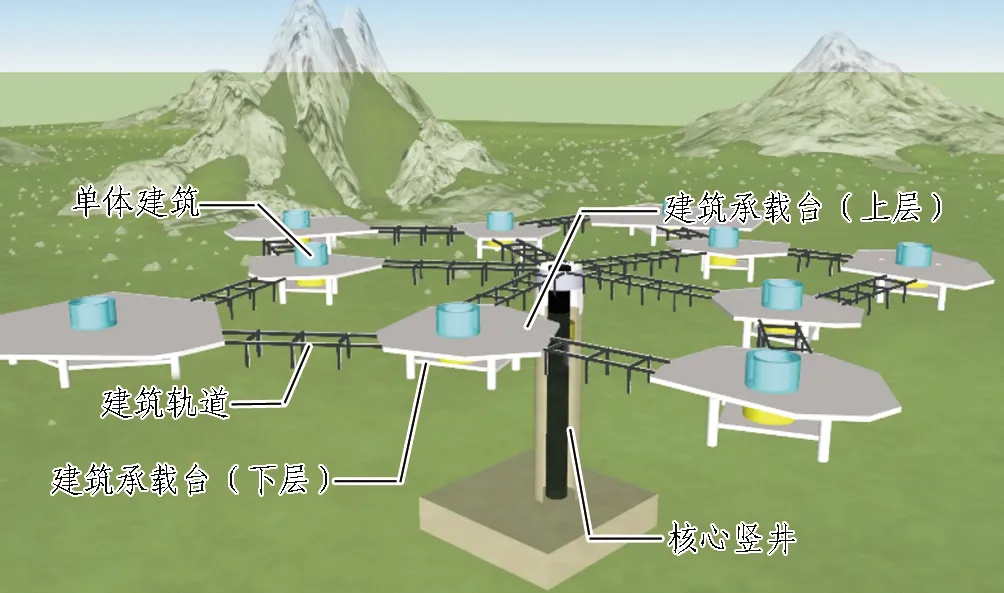

设计由核心竖井、单体建筑群、建筑轨道和建筑承载台4个基本结构组成,如图1所示。考虑到视觉效果,对图1中建筑承载台的尺寸进行了放大。单体建筑是使用者的主要活动空间,设计包含多栋单体建筑,构成单体建筑群;核心竖井是地下空间的主体部分;建筑承载台位于地上,为承载单体建筑的支座;建筑轨道是连接核心竖井与建筑承载台间的轨道。

图1 设计效果图

1.2.1 核心竖井设计

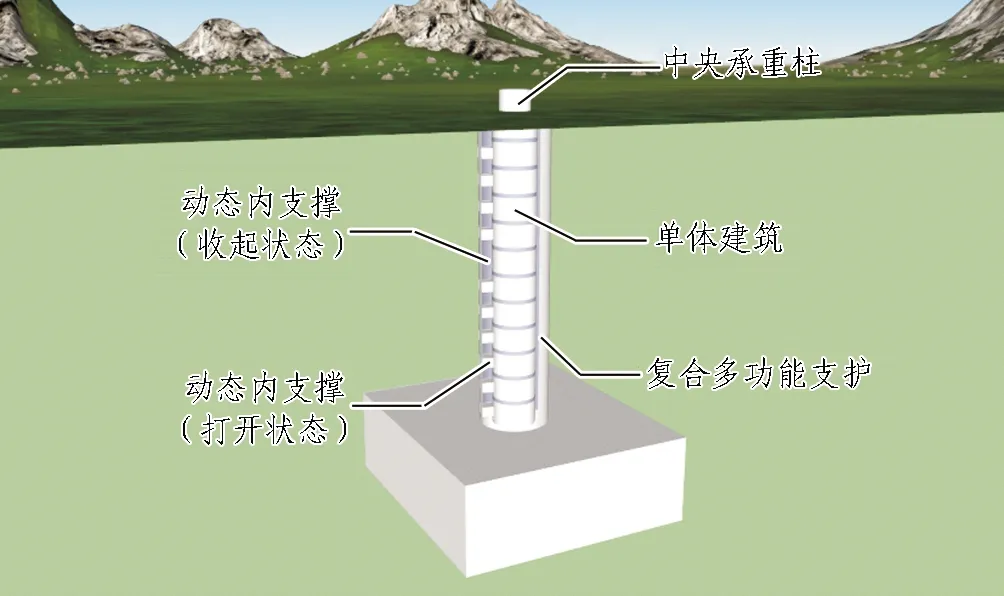

核心竖井内主要构件有中央承重柱、复合多功能支护、动态内支撑,如图2所示。中央承重柱为核心竖井的核心构件,主要功能为承载单体建筑、维持结构稳定性,其内部装有提升装置,可推动单体建筑出入井。复合多功能支护的基本职能有:1)承载水土压力;2)连通井内与井外的出入通道;3)开辟部分空间供防灾或人防工程使用。动态内支撑随单体建筑的移动有不同的形态,当单体建筑在核心竖井内上下移动时,内支撑部分打开,不影响单体建筑的移动;单体建筑位置不变时,动态内支撑与普通基坑的内支撑作用相同。

图2 核心竖井示意图

1.2.2 单体建筑设计

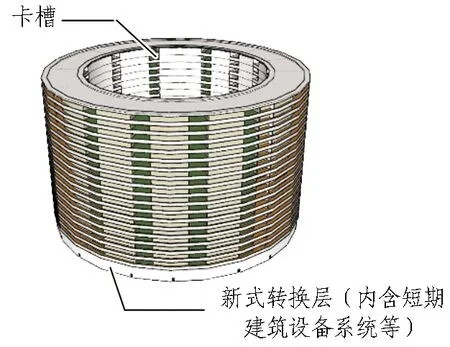

单体建筑为空心柱形体,内径略大于中央承重柱,如图3所示(未画出建筑外墙)。其内壁设有一定数量的卡槽,能够使得单体建筑与中央承重柱紧密结合。单体建筑底部为新式转换层,其内含短期建筑设备系统、大型滚轮和临时支架。在单体建筑移动过程中,由短期建筑设备系统代替常规建筑设备系统进行工作;大型滚轮能使单体建筑沿轨道滑动;临时支架可暂时支撑单体建筑。

图3 单体建筑示意图

1.2.3 建筑承载台与建筑轨道设计

建筑承载台能够承载单体建筑,在单体建筑位于建筑承载台时,建筑承载台与单体建筑的结合体为框支结构,可维持建筑的稳定性。建筑轨道能够将建筑承载台与核心竖井连接或者将建筑承载台之间连接,使得单体建筑能够沿水平方向移动。建筑承载台可分为多层,故而单体建筑可进行上下拼接,使得多个单体建筑结合为一座整体建筑,类似于可移动建筑、装配式建筑。建筑承载台与建筑轨道的高度可根据适应复杂的地形地貌或者合理处理与周边建筑物、设施之间的关系的要求进行选取,例如:架设于城市道路之上,不额外占用地面空间。

1.3 使用方法

1.3.1 单体建筑移动

将单体建筑从核心竖井移动至建筑承载台的过程定义为出井,从建筑承载台移动至核心竖井的过程定义为入井。

出井开始时,所有单体建筑位于核心竖井井口之下,中央承重柱与复合多功能衬砌共同承载单体建筑的总质量。出井具体步骤如下:1)启动新型提升设备,单体建筑沿中央承重柱上移,最接近井口的单体建筑(下文简称1号单体建筑)完全离开核心竖井。2)大型滚轮从单体建筑新式转换层中伸出,并滑至建筑轨道。3)1号单体建筑沿建筑轨道不断滑动,直至建筑承载台中心。4)临时支架打开,大型滚轮收入单体建筑新式转换层。5)临时支架缓慢收起,单体建筑下降,当临时支架全部收起时,单体建筑下部紧贴建筑承载台。6)重复1)—4)。7)临时支架缓慢收起,单体建筑下降,当临时支架全部收起时,单体建筑下部紧贴1号单体建筑。2号单体建筑架设于1号单体建筑上方。1、2号单体建筑出井过程完成。8)重复1)—7),直至所有单体建筑出井完成。出井全过程如图4所示。

(a)原状

入井开始前,所有单体建筑位于建筑承载台上,入井过程为出井的逆过程。

1.3.2 设备管网连接

单体建筑有2套设备系统,一套为主设备系统,一套为临时设备系统。临时设备管网位于新式转换层内,可在主设备管网断开时临时为建筑供水、供电。主设备系统含2个接口,分别位于新式转换层内、外侧。在核心竖井之下时,无论静止或上升,单体建筑的主设备管网与中央承重柱相连;单体建筑位于建筑轨道之上时,主设备系统与建筑轨道左侧设备管网相连;单体建筑位于建筑承载台时,主设备系统与建筑承载台相连。当单体建筑处于从井口或建筑承载台移动到建筑轨道过程中或其逆过程中时,主设备系统断开,临时设备系统发挥作用。

1.4 设计优点与创新点

1)地上、地下双形态转换,使得地上、地下空间的优势互补。地下空间恒温、降噪的特性能够给使用者带来舒适的感受,改变了传统地下建筑给人心理上带来的不适感。

2)建筑的联系性较好。由于建筑承载台间可通过建筑轨道相连,使得单体建筑之间联系紧密,且与周边环境的联系性也较好,减少对生态的破坏。

3)建筑的动态性较好。由于单体建筑的可移动性与分散性,若需对建筑进行改造或拆除,其施工难度较小,可在核心竖井中、高架上、建筑轨道上施工,提供不同的施工环境。

4)节约大量土地资源。本项优点主要针对于单体建筑下方必须架空、无法建造建筑物的环境。以西安市目前在建的幸福林带(如图5所示)为例,由于下方为绿化带,故而无法修建建筑物;当未来城市土地资源稀缺时,使用本设计,在绿化带上方建造建筑承载台,又由于单体建筑为空心柱形,不会遮挡阳光进入下部,故而不影响绿化带功能的发挥,还可节约土地资源;同时,建筑承载台位置选取具有任意性,可架设于城市道路、河流等之上,节约土地资源。核心竖井的容积率极大,使得土地的利用效率显著提高。

图5 西安幸福林带

2 设计定位与应用推广

2.1 设计基本定位与人居关系

1)设计作为疗养院、医院等使用。这类建筑的共同特点为白天需满足心理发展的人性化需求,提供适宜的光环境,晚上需要提供适宜休息的建筑物理环境[10]。这样,建筑白天位于地上、夜晚收入地下,可同时满足上述要求。在这种情况下,单体建筑的出入井速度较下列2)3)4)项慢,以减轻给人的不适感。当单体建筑静止于核心竖井之下时,连接单体建筑与复合多功能支护的通道打开,使用者可通过通道到达复合多功能支护内,通过其内的电梯到达地面,且中央承重柱内有应急通道,可供应急使用。建筑承载台侧面设有电梯与楼梯,可供出入。当单体建筑静止于建筑承载台之上时,使用者可通过建筑承载台侧面的电梯或楼梯出入单体建筑。

2)设计作为银行、首饰店等使用。这类建筑的共同特点为注重安全性与对外宣传,即白天更加注重对外宣传,夜晚更加注重安全性。因此,夜晚收入地下可利用地下空间的密闭性保证建筑的安全,白天又可置于高架之上,起到较好的宣传推广作用。在这种情况下,白天和夜晚,只需安保人员在核心竖井、建筑承载台与地面连通的通道处值班,即可确保其安全性。非工作人员在出入井过程中不可进出,以起到安全防护的作用。

3)设计作为景区建筑使用,尤其是大型的景区(如泰山)。这类建筑的特点是对于生态效益的要求较高,同时又要兼顾经济效益[11-12]。本设计不需平整边坡,仅需架设建筑承载台与建筑轨道就可放置单体建筑,对环境破坏小。这种情况下,使用者多在白天外出参观景点,白天将单体建筑收入核心竖井,不影响景区的视觉效果,也不会造成使用者心理上的不适感;夜晚又可置于高架之上,使得建筑的使用者饱览景区风光。使用者进出建筑的方式同1)。

4)设计作为办公楼与住宅的联合使用。白天单体建筑出井,作为办公楼使用;晚上单体建筑入井,作为住宅休息使用,以减少通勤时间。使用者进出建筑的方式同1)。

2.2 设计的改进与推广

1)若升降整栋建筑的技术难度较大,则可通过减小建筑规模或采取分层升降的形式降低技术难度。

2)建筑深度较大,由于地温的不同,会导致核心竖井内部的温度随深度的变化而相应变化。故而可采取接近地面部分的单体建筑移动、远离地面部分的单体建筑固定于地下的方式,进行建筑垂直空间的梯度利用。

3)若将建筑物部分或全部改造为城市道路、立交桥等,并在部分地形起伏较大的城市内使用,则可以实现道路的动态变化。即在不同的时段根据车流量的不同,通过移动单体建筑连通不同的城市道路。

4)可在复合支护中加入导热材料,在核心竖井底部建设地热电站。核心竖井深度可达数百m,因而地热资源较为丰富。这样的优化既可调节核心竖井温度,又可发电,起到了良好的联动作用。

5)可在核心竖井的复合多功能支护中开辟部分空间,设置额外的通道连通地面作为人防工程和防灾设施。以核心竖井的深度,即使钻地导弹也难以对核心竖井造成毁灭性的破坏,且核心竖井的抗震性极佳,因此,适宜修建人防工程。

3 设计的力学分析及技术探讨

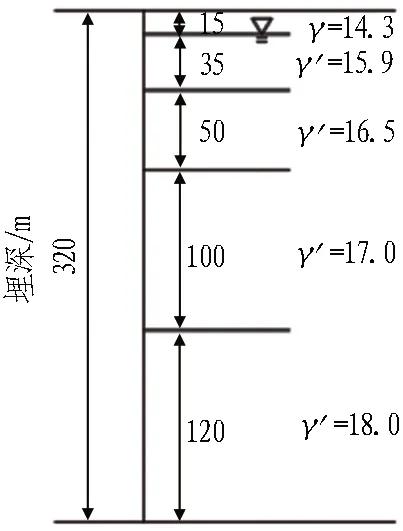

由于本设计为创新性设计,目前尚无相关案例可以借鉴。本文基于西安市地质情况,对相应的地层及地下水位进行了假定,对此建筑对应的核心竖井井壁进行了简单的受力分析,初步探究实现此项目在技术上面临的问题。

3.1 基本参数及工程地质条件假设

单体建筑为空心柱型,内径60 m,外径100 m,楼高50 m,共计6栋单体建筑,核心竖井深320 m,其中,底部20 m为设备。设地下水位为15 m。土的内摩擦角φ=15°,黏聚力c=25 kPa。每栋单体建筑面积为80 000 m3,质量为4 800 t,所受重力为48 000 kN。深井体积约为2.5×106m3。

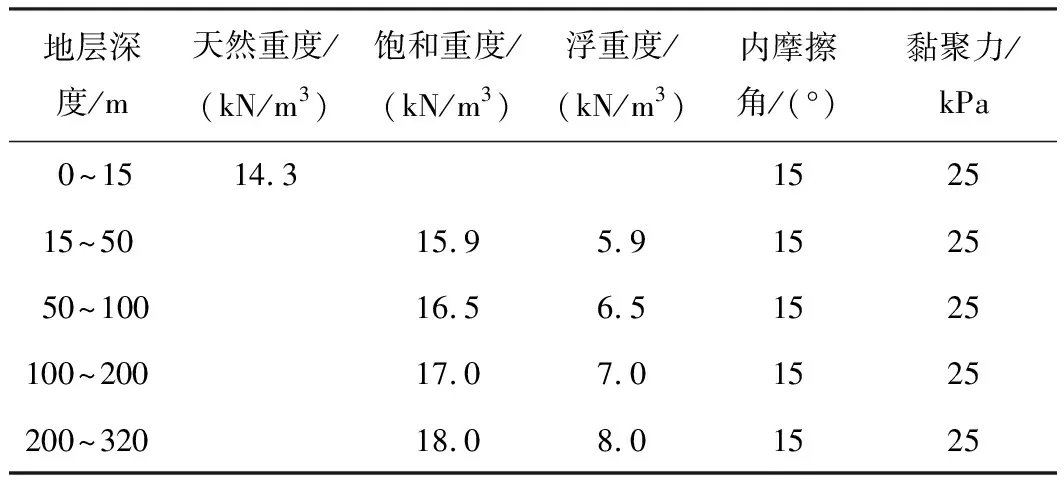

空间穿梭建筑所处地层的物理力学参数如表2所示。其中,地下水位的埋深为15 m。

表2 地层物理力学参数

3.2 水土压力计算

对于地下水位以下土层采取水土分算[13]。根据朗肯土压力理论计算可知,支护结构上的主动土压力、主动土压力系数分别为:

式中:pak为支护结构外侧第i层土中计算点的主动土压力强度标准值,kPa,当pak<0时,取pak=0;σak为支护结构外侧计算点的土的竖向应力标准值,kPa;Ka,i为第i层土的主动土压力系数;ci、φi分别为第i层土的黏聚力(kPa)和内摩擦角(°)。

对于地下水位以下的土层,主动土压力和主动土压力系数分别为:

式中ua为支护结构外侧计算点的水压力。

计算得出支护结构外侧的水土压力,结果如图6所示。从图6中可知,在核心竖井底部,水土压力之和可高达4.4 MPa,对于支护结构的稳定性是一个挑战。

γ为土的天然重度,kN/m3;γ′为土的浮重度,kN/m3。

在该案例的计算当中,采取的是较为传统的计算方法,而大深度地下空间中土体的应力路径、基坑的三维效应、蠕变等影响因素都会使得传统的朗肯、库伦土压力定理出现误差[14]。解决这些问题有待大深度地下空间中的水土压力计算理论的发展。

3.3 核心竖井施工的技术探讨

本设计实现的技术难题在于核心竖井的设计与施工。以沉井法施工为例,探讨核心竖井施工过程中面临的技术难题。

沉井下沉至320 m时,按如下假定计算:1)沉井截面为半径50 m的圆形;2)按直臂式沉井计算。井壁的单位深度侧摩阻力按下式计算[15]。

F=μEL。

式中:F为井壁单位深度的侧摩阻力;μ为摩擦因数,本文取0.5;E为修正后的井壁土压力值,本文取3.2节中计算得出的主动土压力;L为沉井外壁轴线周长。

计算井壁单位深度侧摩阻力图的面积,即得总侧摩阻力f=6.7×104MN。假设此时沉井高度为320 m,其扣除浮力后的自重应力按经验估算,约为6.6×104MN。本例中尚未计算端部阻力,仅计算侧摩阻力,便已经超过自重应力,再加入端部阻力,则沉井的下沉问题成为技术难题。目前我国沉井法施工的最大深度尚未达到320 m。随着深度的增大,沉井的沉降控制越发困难,存在突沉、超沉问题[15]。

另外,采用其他方法施工,如地下连续墙法,同样也面临着许多技术难题,如较大水土压力下的变形控制等。

3.4 建筑出入井过程的技术探讨

在大深度的空间下垂直提升重物,对于提升技术有很高的要求。

对于本文给出的算例,提升设备至少需要提供48 000 kN的提升力。假设单体建筑上升过程中以1 m/s的速度上升,则提升设备的功率至少为48 000 kW,且此设备应置于中央承重柱内,占地面积不超过7 800 m2。传统提升机械无法达到这样的要求。

实际上,由于单体建筑的出入井过程是每天重复进行的,类似于交变荷载。但不同于以往分析动力机器扰力对地基土影响的方法,单体建筑出入井荷载大、变化周期长,当单体建筑全部出井后,相当于核心竖井底部基础荷载减少了288 MN,每单位面积减少了37 kN。同理,单体建筑全部入井后,也增加了相应的荷载。建筑在此过程中的应力响应分析,也是重点问题。

3.5 其他方面的技术探讨

在其他方面,同样有部分技术有待改进与升级,例如:出井过程的偏心荷载对核心竖井抗拔能力提出了更高的要求;如何实现设备管网的动态连接;设计的防灾等[16]。

4 结论与建议

本设计通过核心竖井、建筑轨道、建筑承载台的结合,使得单体建筑能够脱离固定场地的束缚,实现地上、地下空间的自由转换,选择更适宜的环境。相比传统可移动建筑,本设计“移动性”的核心设计理念与其类似,但将可移动的范围拓展至大深度地下空间,最大的创新在于建筑能够在地上、地下2种环境中进行自由转换并实现可移动建筑、集成理念与地下空间开发利用3者的耦合。本设计有如下优点:1)充分利用地下空间优点,规避其对人的负面影响;2)联系性、动态性好等;3)节约土地资源。但是,设计的建造与运营成本较高,故而适用于未来生产力水平大幅提升至人类对经济效益的追求弱于对心理感受或生态效益等的追求时。

文中给出了基本设计与优化设计。基本设计突出体现了“自由转换”这一核心设计理念,可用于医院、疗养院、银行、景区等。但对于其他应用场景,结合大深度地下空间的特性与建筑自身特点,对基本设计可做出相应的优化。例如:本文中给出的与地热开发结合等问题,文中考虑的情况不够全面,对于许多场景仍可做出相应的优化。因此,在不同的场景下,进行优化设计是未来应用时的研究重点之一。此外,在本设计中,对于设计的受力分析与实际施工仅进行了初步的探讨,设计的真正实施需要更加精确的计算以及所涉及施工、运营、维护关键技术的升级,尤其是大深度地下空间相关理论、技术的完善。