古人曾在这里观云测天 一座北极阁 千年气象史

2021-05-17嵇刊

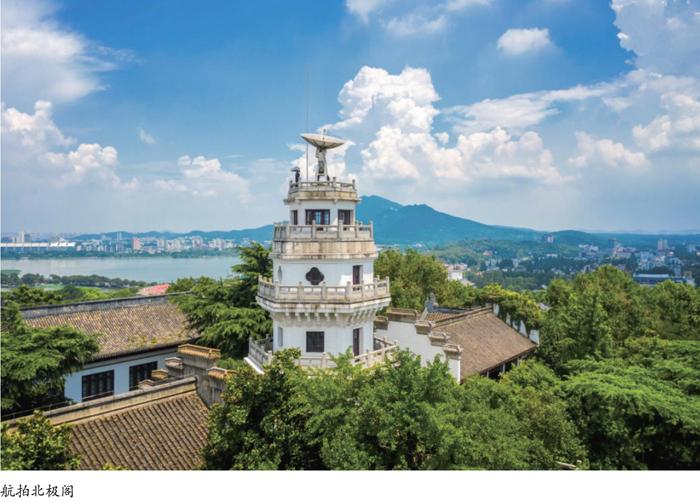

从南京鼓楼向东眺望,有一地处闹市、风景秀丽的小山,山上有一座白色塔楼掩映在苍松翠柏之中——这就是南京人尽皆知的鸡笼山和北极阁,也是与人们息息相关、风雨相随的江苏省气象台所在地。

虽然鸡笼山不是很高,北极阁也不巍峨,但山上的一草一木、阁上的一砖一石,都有一段源远流长、气象万千的历史。

古人曾在这里观云测天

从很早时起,北极阁就和观星沾上了关系。

很多人认为,中国古代只有天文台而无气象台,这是一个误区。其实,过去古人观象既观天象,又观气象。人们发现某些恒星位置可以表现为相应季节,所以在以农耕为主的古代,非常重视对天象及其节气的观测。此外,观象台也对寒、燥、湿、旱、涝、风、冻等气象现象进行观测。

据史料记载,早在1 600多年前的六朝刘宋时期,鸡笼山上即建有观云测天的“灵台候楼”,并设专职官员观天象、测风候,提供数据,编制历法,我国古代气象和天文发展史由此发端。

南京大学考古与历史学专家蒋赞初在其著作《南京史话》中有一段记载:“南宋时,帝王在鸡笼山腰及附近大规模扩建皇家花园——华林园,又在鸡笼山的最高处筑有‘日观台,又名‘司天台,作为观测天文和气象的地方,这也可说是今北极阁气象台的最早开端。”书中记载,南朝一些科学家长期在司天台上观天测象,何承天、祖冲之等人就曾常年活动于鸡笼山、九华山及附近的国学馆,修订《元嘉历》《大明历》等中国古代历法。

康熙皇帝登临欣然题字

明代朱元璋时期,改“鸡笼山”为“钦天山”,建“观象台”,又名“钦天台”。彼时观象台规模已相当壮观,配置了当时世界上最先进的浑天仪、简仪、圭表等观象设备,既观气象,又观天象,我国古代气象和天文发展史进入巅峰时期。

明永乐皇帝迁都北京后,钦天台逐渐式微,规模大不如前。直至清朝康熙七年,钦天台方被废弃,台内留存数百年的明代观测仪器,也被全部转移到北京。最终,钦天台的浑天仪、简仪等原器又转回南京并被放置于如今的紫金山天文台内。

与六朝鸡笼山和明代钦天山辉煌灿烂的天文气象历史相比,北极阁作为一座楼阁的历史则要短暂得多。1684年,清康熙皇帝南巡,登临钦天山游览,伫立观象台,畅观金陵山川、俯瞰玄武风光,欣然题字“旷观”二字。是年冬天,地方官员便在此立碑建亭,并在钦天山建起北极阁等建筑。据考证,其取名“北极”,是源自该阁位于六朝古都之北,从此“钦天台”被“北极阁”正式取代。清乾隆时期,鸡笼山北极阁胜景以“鸡笼云树”名列金陵四十八景之一。

遗憾的是,北极阁在咸丰三年(1853年)被太平军焚毁。同治十年(1871年)重建后,又因辛亥革命时张勋将指挥所设在北极阁,遭江浙联军炮轰而毁损严重。到民国时期在北极阁上建气象台时,其已摇摇欲坠并被彻底清除。因此,如今鸡笼山巅的四层六角形塔式建筑并非清时的北极阁,而是民国时期在北极阁原址上改建的气象台。

中国近现代气象科学的发祥地

虽然北极阁上不见阁,但没有了北极阁的气象台塔楼,则由此成为中国近现代气象史上的标志性建筑。

1 927年,胸怀科学救国理想的著名气象学家竺可桢,在鸡笼山筹建了“中央研究院”气象研究所,次年在此建立了中国近现代第一个国家气象台,北极阁因此成为中国近现代气象事业的发祥地,人们也沿袭原名将气象台塔楼及其周围建筑统称为北极阁。

竺可桢1921年留美回国后,先在东南大学任教气象与地理,编写了我国第一部气象教材,随后开始选址建气象台。最终,他选定了北极阁一一因为这里视野开阔。竺可桢多方奔走,筹集资金,规划设计,前后耗时3年,研究所、气象台、图书馆、道路等一应设施均告完工。

1929年至1937年间,竺可桢创办了四期气象学习班,这些学员中有相当一部分都成了当时的气象业务骨干。我国老一辈著名气象专家如胡焕庸、涂长望、吕炯、程纯枢、赵九章、黄厦干等人,均曾在研究所任职或从事气象科研工作。

中华人民共和国成立至今,北极阁一直是江苏省气象台所在地。2010年3月,经中国气象局和江苏省政府共同立项,在北极阁气象台原址上建成了中国北极阁气象博物馆。

走进北极阁气象台的大门,时任中国气象局局长郑国光题写的“中国北极阁气象博物馆”石碑映入眼帘,石碑西侧是由鸾凤风向仪、《相风赋》水景墙等组成的博物馆室外展区。

伫立在高高石柱顶端的鸾凤风向仪,是距今800多年前古人用来测量风向的测风器,为黑铁铸成,也称为“铁鸾凤”,由头、尾、腹、背、足、翼等构件衔接而成。鸾凤两足立于圆盘之上,圆盘中心有孔,枢轴垂直通过圆盘中心,当风吹来的时候,鸾和盘随风而动,保持鸾头迎向来风的方向,用来测风。

其实,中国古代很早就开始了对风的观测,在黄帝时代就有“相风玉鸠”;到秦汉时代有了“相风鸟”,宫廷和寺院用铜铸造精美“相风铜鸟”;晋朝时皇帝出行,仪仗队中就有一个人为他举着一个比较轻便的木制相风鸟,用鸟身测风向,鸟口衔花测风速。北极阁内的鸾凤风向仪为仿制品,其实物现存于山西省浑源县恒山北麓的圆觉寺内,辽金时代制成。

鸾凤风向仪的对面是喷泉池的水景石刻墙,那里镌刻的是1 800多年前东汉经学大师郑玄所作的《相风赋》:“昔之造相风者,其知自然之极乎?其达变通之理乎……”赋中称赞了发明相风乌的人学识渊博,精通自然之极、变通之理,生動叙述了应用这种测风仪器的精妙之处。赋中还说当时的人们是通过相风鸟来感知天意和吉凶,将此说成“栖神乌于竿首”,可见当时的人们对风在气象变化中的意义已经有了深刻的认识。

书写气象历史的文化名片

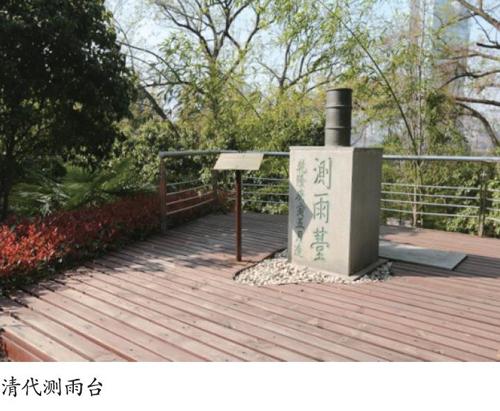

古人用什么来测量云雨?在室外展区,放着一座仿制的清代乾隆时期的测雨仪器。雨量器以黄铜制造,为圆筒形,筒高一尺五寸,圆径七寸,置于测雨台之上,用于量雨。

在古代,人们其实早已开始对雨量的测量,但并非应用测雨器所得,何时开始使用测雨器目前也难以考证。宋代科学家秦九韶在《数书九章》中曾记载了“圆罂测雨”,用数学方法计算圆罂中承接的雨水,得到平地雨量。直到清代前期,用测雨器测雨才有了史料记载和实物考证。

往南走,有一座利用山坡墙壁建成的巨大浮雕墙,描绘了中国气象事业从三皇五帝到中华人民共和国成立以后的发展历程。浮雕前的草坪上,矗立着中国古代8位著名气象历史人物的雕像,他们分别是周朝三十节气系统制定者吕尚,春秋时期提出著名“天时、地利、人和”观点的管仲,西汉科学阐述阴阳二气、风雨雷电等天气现象的董仲舒,东汉在《论衡》中论述气象和自然灾害问题的王充,唐代在世界上最早划分风力等级的李淳风,北宋通过南北古生物化石的对比推断出气候变迁的沈括,南宋我国雨量测量科学的奠基人秦九韶,清代发明温度计和湿度计的黄履庄。置身其间,如同在时空穿梭中感受古人观天测雨、经历千年炎寒冷暖一般。

古人抚琴即可知道下不下雨

北极阁气象博物馆的内部展示区,设在建于1 931年的气象研究所的三层楼内。该楼位于北极阁塔楼北面,飞檐翘角、屋面歇山顶式,清代康熙皇帝亲笔的旷观碑就立于楼前,当年竺可桢的办公室也在楼内,现为国家重点保护文物。

内部展区分古代气象、近代气象和当代气象3个主题区,每个展区都陈列着从全国各地征集来的与气象有关的文物、文献等珍贵藏品,还制作了大量气象仪器和历史资料的复制品。置身其中,仿佛在阅读一部鲜活的“中国气象史”。

在室内古代展区,一座古人抚琴的模型格外引人注目。原来,早在先秦时期,人们就掌握着一种颇有才气的预测天气的方法,那就是弹琴。大气湿度不同时,物体会发生不同程度的变形而导致音色变化,古人只要抚琴就知道会不会下雨。如果琴音变沉变重,那很可能是因为琴床潮湿导致琴弦变松,也就是风雨要来的节奏。根据同样的原理,古人还会通过悬挂木炭、观察皮革和草木灰来预测降雨的大小。

当代展区内,有一件展品很特殊,站在它面前,你仿佛置身浩瀚宇宙中放眼观赏我们的地球。这是一个位于展厅正中央的圆球,它实际上是一个大型360度视频播放系统,其原理是由一台计算机控制4台高性能投影机,将画面投射到球体屏幕上呈现影像。通过转动这个“地球”,我们可以观察世界各地的气温、洋流、风、大气等的活动规律和历史数据,直观而清晰,仿佛就是一部包含万千数据的“气象字典”。

(责任编辑:嵇刊)