“两山”理念驱动乡村文化旅游研究知识图谱分析

2021-05-17巫程成朱倩倩

巫程成,朱倩倩

(1.浙江省文化和旅游发展研究院,浙江 杭州 311231;2. 浙江旅游职业学院 科研处,浙江 杭州 311231)

“绿水青山就是金山银山”,经济建设与生态建设相辅相成。从绿水青山的生态乡村到金山银山的富民乡村,习近平总书记提出的“两山”理念已发展为习近平生态文明思想,已成为振兴乡村的精神基石,为乡村文化旅游高质量发展指明了方向[1-3]。文化和旅游部组建后,“两山”理念进一步深化拓展,乡村文化旅游发展已成为抓好“三农”领域重点工作、确保农村如期实现全面小康的重要手段,提升农民精神文化素养的有效途径,打造绿水生态农业样板的重要方式,构建乡村基层治理体系和治理能力现代化的有力载体[4]。沈满洪对习近平生态文明思想做了较为全面的研究,认为习近平生态文明思想主要包括美丽中国论、美好生活论、绿色发展论、生态生命论、绿色制度论、全球治理论等,其中生态旅游和美丽乡村是“两山”理念的重要路线[5]。“两山”理念对振兴乡村生态、乡村文化和乡村旅游具有重要指导性意义。如黄祖辉等人认为“两山”重要思想能为实现乡村减贫和打造绿水青山提供多元化路径选择[6]。罗成书等人认为“两山”理念可促进“工商资本下乡、旅游客流进山”及指导国家重点生态功能区转型发展[7]。王祖强等人提出以环境治理倒逼乡村产业转型升级的观点[8]。裴冠雄认为“两山论”对中国传统生态文化具有继承和延续作用[9]。齐昕等人认为“两山”理论对不同县域经济韧性增幅区域的引领作用不同[10],而绿色浙江和美丽乡村生动实践了这一观点[8]。王兵对中外乡村旅游发展进行了对比研究,他认为乡村旅游既可以保护生态环境、实行乡村扶贫,也可以传承中华文化[11]。Briedenhann 等人研究发现,寻找乡村未开发的自然和文化体验资源,设置聚集活动景点和乡村旅游线路,以及有意义的社区参与和公共部门的支持,能促进较不发达地区小型特色文化旅游的发展,促进乡村之间的合作[12]。

“两山”理念是生态文明建设与旅游经济发展的纲领,国内外相关研究为“两山”理念驱动乡村文化旅游发展提供了参考,但其中仍然存在一些需要进一步深入研究的问题。 如“两山”理念应如何驱动乡村文化旅游高质量发展?“两山”理念的研究现状如何,存在哪些驱动路径,其驱动发展的研究过程如何变迁?本文通过可视化研究知识图谱分析方法,绘制“两山”理念研究图谱,探索“两山”理念下乡村文化旅游研究的总体现状、热点坐标与时空脉络,以科学认识乡村振兴中文化和旅游发展的时空关系,为文化旅游管理和文旅产业政策研究提供理论参考。

一 研究设计

(一)研究方法

知识图谱是对主题群体合作、热点前沿、内在演变进行可视化分析的重要方法,其中,CiteSpace 和Vosview 是基于java 程序开发的可视化软件,其以社会网络和共引分析为理论背景,集合聚类分析、矩阵分析等技术,可分析研究领域的演化脉络[13]。本文运用CiteSpace5.6.R2 和Vosview 软件,CiteSpace 参数选取为Top 50 per slice,时间跨度为2006—2019 年。首先,在研究总体现状方面,绘制年度发文量图分析文献发表量趋势,通过作者和研究机构合作网络图谱分析研究群体;其次,在驱动路径研究的热点坐标方面,通过CiteSpace 关键词共现分析驱动热点,通过Vosview 战略坐标图谱分析具体驱动路径的热点坐标[14];最后,在驱动发展研究的变迁脉络方面,通过CiteSpace 时区聚类(timezone)图谱分析“两山”理念驱动乡村文化旅游高质量发展的时间变迁阶段[15],梳理研究前沿并展望未来的研究方向。

(二)数据来源

本文选取中国知网数据库,去除兰州市的“南北两山”和安徽省“两山一湖”研究主题检索文献,检索公式确定为“主题”=“绿水青山就是金山银山”或“两山”不包括“南北两山”或“两山一湖”,检索时间段为2006 年至今,检索到1641 篇文献,检索时间为2020 年2 月14 日,手动剔除规划设计、会议纪实、个人摄影、成果介绍及其他不相关条目等无效数据,去除研究主题与文旅无关文献题录,再通过NoteExpress 软件将同类文献合并去重,共得到有效文献1155 篇。

二 结果分析

(一)总体现状图谱分析

1. 发文数量

通过分析文献时间分布曲线,可以预测“两山”理念对乡村文化旅游发展的影响趋势。图1 所示为2006—2019 年“两山”理念下乡村文化旅游研究发文量统计。

图1 2006—2019 年乡村文化旅游研究发文量统计

由图1 分析可知,我国“两山”理念下乡村文化旅游研究发文量整体上呈增长趋势。具体而言,2006—2011 年,年均发文量基本保持在10 篇左右;2012—2016 年,年均发文量逐年增涨,保持在10~100 篇之间,其中2016 年出现一次高峰,达到90 篇;2017—2019 年,年均发文量迅速上升,年均发文量都在100 篇以上,2019 年更是达到最高值443 篇。图中两条拟合曲线其拟合函数的R2都超过80%,可认为“两山”理念在国内人文社科领域的发文量呈增长趋势[16]。

2. 研究作者

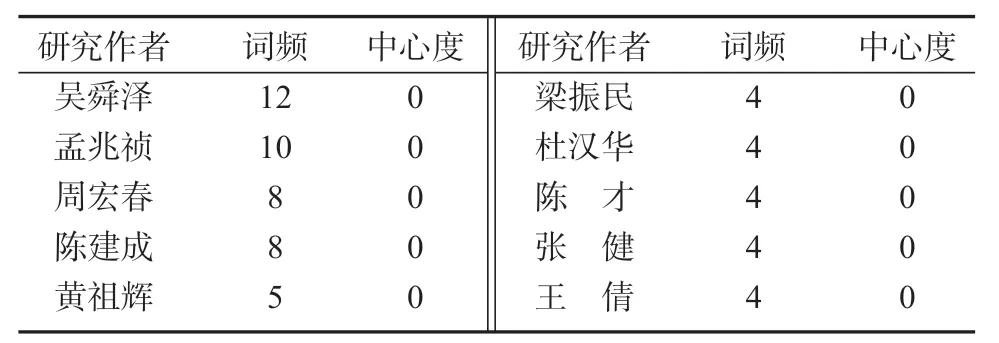

运用合作网络分析可以探测研究主题高影响力作者及作者群体合作网络。将相关数据导入CiteSpace,节点类型选择作者(author),时间切片(time slicing)=1,得到研究作者共现合作网络图谱(见图2)和研究作者中心度(见表1)。

图2 2006—2019 年乡村文化旅游研究作者合作网络图谱

表1 2006—2019 年乡村文化旅游研究作者中心度

图2 中,作者名字字号大小代表发文频率,作者名字中间的连线表示合作网络,颜色越深代表联系越紧密[17]。结合图2 和表1 可知,没有明显高强度的中介中心性研究作者,“两山”理念下乡村文化旅游研究作者合作网络较为分散,多数属于个体研究,团队合作研究较少。发文量最多的是生态环境部环境与经济政策研究中心的吴舜泽[18],发表“两山”理念相关文献12 篇;中国工程院和北京林业大学园林学院的孟兆祯发文10篇,大多刊发于2018 年和2019 年。其次为国务院发展研究中心的周宏春和北京林业大学的陈建成,发文均为8 篇;浙江大学的黄祖辉发文5 篇。中心度指标(centrality)反映了节点在关系网络中心的中介作用大小,综合中心度指标和研究作者合作网络图谱,发现处于合作网络中心中介作用比较明显的作者是环境保护部环境规划院的王倩,大连大学的程国栋和中国科学院寒区旱区环境与工程研究所的肖洪浪、段争虎、宋耀选组成的研究团队,表示这些作者在合作网络中起到了关键作用。比较明显的作者合作网络有5 个,但频次都较低,其中以王倩为核心的合作网络最为突出。突显功能表示研究领域的研究前沿及持续周期,选择突显词(burst)参数,没有发现任何突显词,说明没有研究前沿代表学者[19]。综上可知,国内“两山”理念下乡村文化旅游研究领域拥有个别核心领军学者以及个别相对明确的学术群体,但合作网络强度都相对较低,也没有代表研究前沿的作者。

3. 研究机构

选择CiteSpace 节点“研究机构”(institution),其他参数选择默认,得到文献研究机构合作网络图谱(见图3)和研究机构中心度(见表2),显示研究机构影响力和合作情况[20]。

图3 2006—2019 年乡村文化旅游研究机构合作网络图谱

由图3 及表2 可以看出,“两山”理念下乡村文化旅游研究领域发文量最多的机构为国务院发展研究中心(25 篇),其下依次为中国人民大学(23篇)、中共浙江省委党校(14 篇)、北京林业大学(13 篇)、南开大学(12 篇)、生态环境部环境与经济政策研究中心(11 篇)、浙江大学(10 篇)、中国生态文明研究与促进会(8 篇)等。从中心度来看,没有明显高强度的中介中心性机构,虽然出现了以中共中央党校马克思主义学院、中国社会科学院研究生院、国务院发展研究中心管理世界杂志社、中国人民大学马克思主义学院、中共浙江省委党校社会学文化学教研部、北京林业大学等为核心的研究机构合作网络,但这些研究机构基本上属于两两合作,联系强度不大,联系频率也较低,大多属于研究单位个体研究。中共浙江省委党校社会学文化学教研部和中国社会科学院研究生院连接了周边大部分的研究机构,在“两山”理念研究领域具有一定的学术影响和中介作用,且大量的研究合作时间段为2014—2018 年。选择突显词(burst)参数,没有发现任何突显词,说明没有研究前沿代表研究机构。可见,我国“两山”理念研究领域具有相对核心的研究机构及合作网络。

表2 2006—2019 年乡村文化旅游研究机构中心度

(二)热点坐标图谱分析

1. 研究热点分析

为研究驱动发展的热点坐标,首先需要了解“两山”理念下乡村文化旅游发展的研究主题热点。关键词反映了一篇文献的核心内容,代表某一研究领域的主题热点,以及某一发展领域的驱动方向。CiteSpace 通过提取关键词信息并转换成具有内在关联的语言类群,可视化呈现出研究领域主题热点和发展脉络[21]。设置节点类型为Keyword,时间范围为2006—2019 年,TOP N 选择50,选择Pathfinder 裁剪,通过整理得到研究热点关键词词频及中心度(见表3)。由表3 分析可知,“生态文明建设”研究频次最高,关注度最高,其中心度最高,中介作用最为明显;其次为“‘两山’理念”“绿色发展”“习近平生态文明思想”“美丽中国”“生态环境保护”,其词频都在30 以上,中心度都在0.02 以上,这些关键词都具有较高的关注度和中介作用。因此,“两山”理念研究有明显的研究热点关键词及发展驱动方向。

表3 2006—2019 年乡村文化旅游研究关键词分布

2. 研究热点坐标分析

为进一步分析“两山”理念下乡村文化旅游发展的具体驱动路径,将代表驱动热点的关键词进行聚类,再将聚类的内在结构和形态分布构建为战略坐标图谱(strategic diagram),通过四象限不同维度的发展变化,直接呈现驱动发展的研究热点坐标[22]。关键词聚类是对关键词联系密度和强度的自动生成,可以代表研究的主要驱动路径,表示某个研究领域的主题热点内部和热点之间的联系强度,以及某发展领域的主要驱动路径内部和驱动路径之间的影响作用[23]。战略坐标图以因子探索和聚类关系为理论背景,绘制由x 轴所代表的主要驱动路径向心度(centrality)和y 轴所代表的主要驱动路径密度(density)构成的二维四象限可视化坐标图谱。密度表示路径内部的联系强度,向心度表示路径之间的关联强度。密度越大,则该主要领域驱动路径所代表的驱动方向越聚焦,驱动作用的强度越大;向心度越大,则该主要驱动路径与另外路径之间的联系越紧密,该驱动路径就越倾向于发展变化的中心位置[24]。利用Vosview 软件,Analysis 参数选择Co-Occurrence,Couting Method 参数使用Full Couting,其他参数选择默认,导出驱动方向所有关键词聚类连线的共词矩阵,然后利用Excle 透视表功能,以向心度和密度平均值为原点,得到2006—2019 年“两山”理念下乡村文化旅游研究战略坐标图谱(见图4),图中共有11 个代表主要驱动路径的聚类。

图4 2006—2019 年乡村文化旅游研究战略坐标图

第一象限中,主题热点关键词聚类的密度和向心度均在平均值之上,其主要驱动路径作用更强、更具有代表性,也是核心的研究热点[25],可以称之为“核心型驱动路径”。包括1 个路径,即“绿色发展”,其处于战略坐标最具代表思想的位置,是研究热点聚类的核心区域及最主要的驱动路径;包含驱动路径方向“可持续发展”“‘两山’理论”“旅游业”“ 绿色发展”“美丽中国”“环境保护”等高频热点关键词。唐承财等人借助CiteSpace 的共现历史(citation history)和共现记录(keywords appeared records)提取“旅游业”驱动路径,发现许多传统村落面临有青山无绿水、旅游产品结构单一、过度商业化、传统建筑被损坏、本土文化丧失、环境污染等问题,提出应构建保护性开发资源、创意化设计产品、绿色化服务供给、多渠道营销、多元化社区参与、三权分离管理的传统村落旅游业绿色发展模式[26]。张秋实认为,在我国面临着经济发展和环境保护的双重挑战下,要以“两山”理论为指导,以地方资源为核心,以发展旅游产业为主要转型新思路[27]。这些都是“两山”理念驱动乡村文化旅游发展核心路径的重要补充和生动实践。

第二象限中,这些主题热点关键词聚类的密度大于均值而向心度小于均值,说明其主要驱动路径表达的影响作用和影响方向还未引起学界的高度关注,但在未来具有潜在推动作用。随着时间变迁,这些主要驱动路径可以从第二象限延伸至第一象限,成为核心驱动路径,因此可以称之为“潜在型驱动路径”。其包括3 个路径:“生态文明建设”“浙江”“无价资产”。“生态文明建设”驱动路径方向包括“生态安全”“生态产品”“生态环境保护”“生态环境质量”等高频热点关键词,具有与第一象限高度类似的驱动路径。通过共现,发现有159 条相关研究记录,关注度从2015 年到2019 年连续上升。华启和在研究习近平新时代中国特色社会主义生态文明建设话语体系图景时,提出“生态兴则文明兴”代表绿色文明话语体系、“良好生态环境是最普惠的民生福祉”代表绿色惠民话语体系、“山水林田湖草是一个生命共同体”代表绿色治理话语体系等8 个生态文明建设话语体系[28]。其他聚类包括的高频热点关键词有“践行”“科学论断”“丽水”“特色小镇”“森林旅游”等。何晓玲等人研究发现,浙江森林旅游收入连续多年提升,年均增幅达54%,德清莫干山的村民更是早已谙熟绿水青山生态经济学,他们大力发展旅游,既美化了家园,又改善了环境[29]。

第三象限中,这些主题热点关键词聚类的密度和向心度均小于均值,主要是因为这些聚类所代表的驱动路径探索时间较早,目前已不属于核心驱动路径,而成为被边缘化的驱动路径,因此可以称之为“边缘型驱动路径”。其包括6 个路径:“治国理政”“绿色金融”“污染防治”“高质量发展”“乡村振兴”“人类命运共同体”。这些已成为边缘型的驱动路径在整个战略坐标图谱中占比较大,表明学界对乡村文化旅游的生态效益比较关注,而且一直在更新理念。通过共现记录,发现6 个路径都包括驱动路径方向“乡村旅游”“生态旅游”“长江经济带”“生态扶贫”“可持续经营”“生态产业化”“全域旅游”“乡村治理”等。刘明国基于湖北省远安县鹿苑村的调研发现,我国广大农村地区依托区域内优美的自然景观、独特的地理环境、悠久的历史文化,可以推动一二三产业在农村融合发展,大力发展乡村旅游新型产业形态,促进农业增效,带动农民增收,传承中华文明,建设美丽乡村[30]。丁哲澜等人研究发现,浙江省创建全国全域旅游示范省提出大花园建设模式,以全域旅游作为绿色发展新动能路径,驱动生态保护和绿色经济协同发展,探索生态资源和产品新价值[31]。沙新美研究发现,英国生态旅游的设计理念对我国地方生态旅游具有启示意义,我国应注重人文情怀的渗入和生态生活理念的建构,以打造区域特色可持续生态旅游[32]。刘朋虎等人认为,基于生命共同体建设乡村生态经济,一是以乡村家庭农场为单元,构建乡村农业清洁生产模式;二是以农业龙头企业为单元,构建有效延长农业产业模式;三是以高优产业集群为单元,构建共生互利生态经济模式,总体建立“点”“线”“面”生产经营的循环模式[33]。也有学者认为乡村文化旅游未来的发展方向一般来自第三象限[34]。由图4 可看出,“乡村振兴”边缘型驱动路径靠近第一象限,可以推测,未来乡村文化旅游的驱动路径可能来源于此。

第四象限中,这些主题热点关键词聚类的向心度大于均值而密度小于均值,反映出其驱动路径强度有所降低,但依然具有很强的代表性,受到众多研究者的关注,因此可以称之为“基础型驱动路径”。通过共现记录,发现其包括1 个路径,即“习近平生态文明思想”;其驱动路径方向包括“习近平新时代中国特色社会主义思想”“乡村社区”“马克思主义生态思想”等。周宏春等人深入剖析习近平生态文明思想理论与实践,提出习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是马克思主义生态观本土化的发展,是历代中国共产党领导人的实践认识升华,体现了共享发展成果的价值追求,恢复了美好宜居社区的民生情怀,实现了中华民族永续发展的价值观[35]。习近平生态文明思想作为我国美丽乡村建设的基本遵循和行动指南,是乡村文化旅游发展的核心理念,为未来“两山”理念驱动路径提供了理论基石和思想保障。

(三)变迁脉络图谱分析

为深入了解驱动发展随时间的变化趋势,本文利用CiteSpace,将研究热点代表的关键词生成时间维度的驱动热点路径变迁脉络时区图谱(timezone),如图5 所示。

图5 2006—2019 年乡村文化旅游研究时区图谱

时区图谱中,节点正方形的大小表明代表驱动方向的热点关键词第一次出现后叠加的共现频次;时区图谱中共有599 个结点,1060 条连线,网络密度为0.0107,时区图谱结构合理,各聚类同质性较好。时区图谱中,颜色表征该热点首次出现的时间,不同颜色代表不同研究主题的发展阶段,颜色遵循由深色到浅色、由冷色向暖色的分布规律[36]。

由图5 分析可知,从2006 年开始,就出现了明显的驱动方向聚焦,2014、2018 年为两个最主要的时间转折点。由此,“两山”理念驱动路径变迁脉络可以分为三个历史阶段,即2006—2014年、2015—2017 年、2018—2019 年,并呈现出驱动方向倾向于“高质量发展”主题的特征。

第一阶段(2006—2014 年):“两山”理念驱动乡村文化旅游发展的探索阶段。在此阶段,“两山”理念研究刚刚起步,主要围绕“绿水青山”“浙江省”“农民增收”“旅游开发”“安吉县”等主题展开,重点探索乡村文化旅游开发和农民创收路径。通过CiteSpace 的共现历史和共现记录发现,“绿水青山”驱动热点从2006 年开始,其关注度一直持续上升,2018 年达到121 次。2006 年,贾治邦提出,实现绿水青山必须处理好生态建设与经济发展的关系,两者相互促进,相互依赖;必须处理好兴林与富民的关系,通过植树造林,增加乡民的经济收入,以促使其更好地保护生态,促进林业生态发展[37]。2013 年,《求实》发表研究文章,提出“两山”理念实践的先行地湖州安吉模式,如德清“和谐乡风馆”、长兴“一月一节”农事旅游节庆文化活动、安吉村“村史馆”等[38],展现了“两山”理念不断创新开拓的发展模式。

第二阶段(2015—2017 年):“两山”理念驱动乡村文化旅游发展的繁荣阶段。这一阶段,“两山”理念驱动乡村文化旅游不断深入发展,理论成果和实践成果卓著,主要围绕“生态旅游”“丽水”“PPP”“一带一路”“美丽乡村”等驱动热点展开,重点探索乡村文化旅游的生态模式和区域经验。通过CiteSpace 的共现历史和共现记录发现,“生态文明建设”驱动路径从2015 年开始,其关注度一直持续上升,到2017 年达到67 次。戴庆敏等人基于服务“两山”需求,探索新兴大学人才培养模式,对园林专业人才培养模式、培养方案、课程体系建设和师资队伍建设等提出了优化建议[39]。罗伊玲等人基于“两山”理念,探索“全域化”生态新农村建设路径,发现浙江武义利用优质自然与人文景观,整合美丽乡村和生态养生旅游市场,丰富了我国乡村旅游市场多元化发展路径[40]。

第三阶段(2018—2019 年):“两山”理念驱动乡村文化旅游发展的深化阶段。这一阶段,“两山”理念驱动乡村文化旅游进入生态化发展模式,实践路径质量更高,主要围绕“生态优先”“高质量发展”等驱动路径热点展开,是目前驱动路径研究的热点前沿,尤其是“高质量发展”驱动路径明显聚焦,重点探索乡村文化旅游的高质量驱动模式。唐任伍等人研究发现,乡村应以“互联网+”“乡村+”“农业+”等融合发展模式,将传统村落、美丽乡村、乡村民宿、田园综合体、风情小镇、度假区等隐性资源活化,在开发乡村民俗、乡村土特产品、农家生活等特色文化旅游业态基础上,因地制宜,发展“+文创”“+科技”“+文化”“+养生”“+文艺”等多形式、个性化的乡村旅游产业新业态,开发高质量的文创产品,促进乡村建设转型升级[41]。

三 研究结论与启示

2006—2019 年“两山”理念驱动乡村文化旅游发展研究现状相对明确,驱动热点路径清晰,变迁脉络层次有序。采用CiteSpace5.6.R2 和Vosview 软件,从中国知网数据库检索得到1155篇“两山”理念相关文献,绘制“两山”理念驱动乡村文化旅游高质量发展研究的总体现状、热点坐标和变迁脉络图谱,得出如下结论:

1. 研究现状方面,2006—2019 年,“两山”理念驱动乡村文化旅游研究发文量整体上呈增长趋势;发文量最多的作者是生态环境部环境与经济政策研究中心的吴舜泽,以王倩为核心的合作网络最为突出,具有相对明确的学术群体;发文量最多的机构是国务院发展研究中心(25 篇),具有相对核心的研究机构及合作网络。

2. 驱动路径热点坐标方面,“生态文明建设”驱动方向主题关注度和中心度最高,中介作用最为明显,驱动方向关键词形成11 个主要驱动路径的战略坐标图,依次为:“核心型驱动路径”,包括1 个路径“绿色发展”;“潜在型驱动路径”,包括3 个路径:“生态文明建设”“浙江”“无价资产”;“边缘型驱动路径”,包括6 个路径:“治国理政”“绿色金融”“污染防治”“高质量发展”“乡村振兴”“人类命运共同体”;“基础型驱动路径”,包括1 个路径“习近平生态文明思想”。

3. 驱动发展变迁脉络方面,乡村文化旅游发展研究可以分为三个阶段:探索阶段(2006—2014年)、繁荣阶段(2015—2017 年)、深化阶段(2018—2019 年),“生态优先”“高质量发展”是目前驱动路径研究的研究前沿。

以上研究结论,对乡村治理者、相关研究者以及其他相关方具有如下启示:

1. “绿水青山”和“金山银山”的关系整体与相互作用构成了自身本质关联[42]。未来乡村文化旅游发展应聚焦高质量发展路径,注重生态优先,注重人与自然和谐共处,注重文化生态本底,注重文化价值塑造[43]。

2. 乡村治理者应辩证认识乡村生态环境健康和经济社会繁荣发展的关系,在乡村振兴实践中构建传统文化在当代乡村的转化模式,注重农村合作社等社区伙伴关系保存完好的乡村文化资源[44]。相关研究者应增强生态经济思维,在现代乡村治理研究范式中,赋予乡村振兴理论价值与发展动力。