“三型”体系建设对高校学生党支部组织力提升的实践研究

2021-05-17许戎

许 戎

(皖江工学院 管理学院,安徽 马鞍山 243031)

党的十九大报告明确指出,要以提升组织力为重点,突出政治功能,把企业、农村、机关、学校等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。近年来,高校学生党支部仍存在政治功能不突出、管理教育不规范、服务群众不深入及创新意识不够强等问题。加强组织力建设已然成为基层党支部提升治理能力、增强服务水平、改善自我革新能力的重点目标与方向。“学习型、服务型、创新型”——“三型”体系的建设在适应高校自身发展要求的同时,可有效提升高校学生党支部组织力。通过“学习型”体系建设,结合高校的学术氛围,激发基层学生党组织不断学习的动力;通过“服务型”体系搭载,结合高校的社会服务属性,不断提升师生党员的服务意识和服务质量;同时高校作为知识、人才及管理的创新摇篮,通过 “创新型”体系的完善,能增强党组织创新的驱动力。

一、建设“学习型”体系框架,凝聚组织领导力

加强学生党支部的组织力,首要目标是提升基层党组织的领导力。在高校学生党支部建设中,要发挥党支部的政治优势,通过“学习型”体系框架的设置,形成良好学习氛围,逐步凝聚组织领导力,从而增强学生党支部的组织力。

(一)建设学习制度,提升基层党组织领导力

抓好基层党支部学习制度建设,在保证学生党员主体地位的同时,以建立研学阵地为最终目标,提升支部学习动能,提升基层党组织领导力。区别于传统支部任务型的学习模式,学习制度建设是从支部书记到支委会再到全体党员以点到线再到面的充分推进和实施,在推进过程中强调模块化、进度化,实时反馈,动态调整学习状态和内容,形成协调运行的工作机制。最终让支部书记提升为学习型组织的设计者,支部委员转变为学习活动的推进者,将党支部打造成研学求实的主要阵地。

(二)建立“学习型”体系框架,形成学习氛围

“学习型”体系框架应设置共同的目标愿景,按照建设要求在学习形式及平台拓展上下功夫(见图1)。在学习形式上,不拘泥于传统的“学习会”“报告会”等形式,合理利用并整合学习资源。同时结合学科竞赛、考研就业等,按照学生的专业背景开展帮带活动,通过政治理论学习,带动业务能力提升。在学习平台的拓展上,注重线上与线下相结合,多利用云课堂、“两微一端”、红色遗址、文化基地等资源将现有平台进行整合与重组,发挥基层党组织创造力,多平台拓展学习方式。

图1 “学习型”体系框架

(三)构建政治学习生态,提升组织凝聚力

通过建立“学习型”的体系框架,增强全体学生党员自我学习、自我完善的能力,并形成交流分享的常态机制,形成 “自我学习→交流分享→氛围创建→支部文化形成”的闭环,提升组织凝聚力。同时构建出良好的政治学习生态,提升政治领导力和凝聚力,有效提升高校学生党支部的组织力。

二、推进“服务型”一体化建设,提升服务品牌与质量

建设“服务型”体系的学生党支部有利于联结、组织和引导广大党内外师生群体。但是“服务型”体系建设并不能将“服务”作为孤立的属性来看,而是要将“服务”作为一体化的特色品牌,整体考虑、设计和推进,并将这种特色品牌作为高校党建工作中强化组织力建设的有效力量。

(一)加强思想教育,强化党员服务意识

思想政治教育应全程、全员、全方位地融入学生党员的教育管理中。利用“学习型”体系框架,通过党课、专题讲座等各类形式,坚定学生党员的理想信念,强化学生党员的服务意识,同时教育引导学生党员增强规矩意识。针对少数学生党员存在入党动机的功利性、政治认识的狭隘性等不良倾向,及时有针对性开展思想教育,增强 “全心全意为人民服务”的意识,使学生党员牢记共产党人的初心和使命,践行全心全意为人民服务的根本宗旨。

(二)规范制度建设,健全服务机制

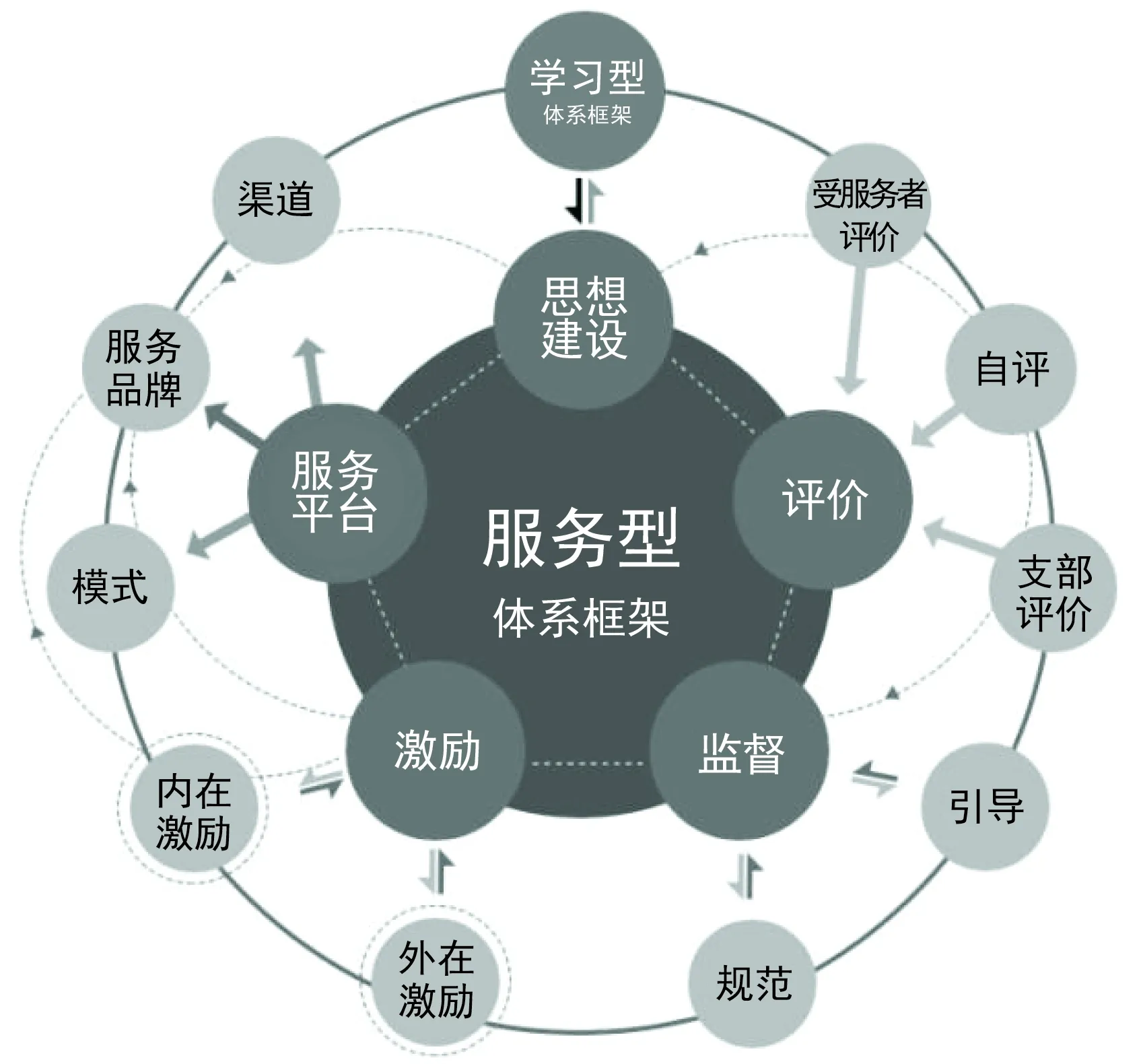

当前,高校学生党支部及党员的服务行为多为自愿、自发,缺少相应规范性。因此,在推进“服务型”体系建设中,首先要规范制度建设,尤其要抓好基层党支部服务标准的建设,根据工作实际和学生党员特点,建立党支部“服务型”体系框架(见图2),逐步建立和完善服务量化标准。建立服务评价制度和激励制度,结合实际,将党员自评、支部评价和服务对象的评价进行有机

图2 党支部“服务型”体系框架

结合,确保评价的真实、有效。根据评价结果进行有效、适宜的激励,形成良性循环。

(三)推进“服务型”一体化建设,提升服务品牌

适当将企业品牌建设的方法和经验应用于高校“服务型”学生党支部的建设中。突出方法创新、体现组织服务,适时地运用互联网、新媒体等技术手段,合理搭建平台,发挥互联网优势,汇聚服务力量,使服务工作形成特色和品牌。拓展活动载体,构建学生党员发挥作用的实践平台。积极鼓励和推广以学生党员为主体的德育课堂管理平台、教学质量评价平台、校友资源平台等,使学生党员自觉做好党的理论宣传员、文明规范的引导者及校园文化建设的推动者。结合各类社会实践活动、志愿活动,依托学校实践教学基地开展创新创业实践活动,在实践中培养学生党员责任意识、担当意识及服务意识。

通过服务平台、载体和渠道的搭建,推进“服务型”党支部的一体化建设,提升支部服务能力,以增强高校学生党支部的凝聚力、动员力和引导力。

三、完善“创新型”机制,改善管理覆盖力与自我革新力

(一)转变管理理念,做好“中心位”的转换

从现阶段高校学生支部工作实际情况来看,支部书记一直是组织生活的“中心位”,在上级文件传达、工作落实、具体活动安排、党员学习中仍沿用自上而下的“被动”管理模式。这在一定程度上制约了党员学习的积极性与主动性,阻碍了党支部组织力的提升。同时,党建工作与中心工作缺乏有效的融合,二者仍然存在脱节的想象,不利于党建工作有效而充分开展。对此,高校学生党建工作需要转变管理理念,将“以人为本”的理念引入到党建工作中来,做好“中心位”的转换,结合“学习型”“服务型”体系建设,形成党建新模式、新方法,从而激发党员工作热情,让学生党员积极主动地参与到支部各项工作中来。

(二)创新支部管理方法,提升管理环节的覆盖力

创新支部的管理方式,规范和优化支部的工作流程,是新形势下党支部提升组织力的必然之路。完善组织服务,增强管理意识,提升管理环节的覆盖力,从而以创新和推进党支部建设为目标,打造标准化、规范化的党支部,培养一批有能力和担当的学生党员管理团队。建立工作规范,根据不同的对象,建立和完善从支部书记到党员的规章制度及工作职责;根据具体的工作实务,建立入党教育、组织发展、“三会一课”、党员活动、民主评议等管理制度;以“基层党组织标准化建设”为依据建立党员干部、学生党员、预备党员、入党积极分子分级考核制度,从源头上把握好党员发展质量。同时建立党支部联系服务机制,建立困难党员跟踪、互助和帮扶制度,构建支部内部的沟通渠道,形成舆论及信息监督网络,在各个环节上增强管理环节的覆盖力。

(三)创新工作载体,增强党支部战斗力、凝聚力

高校学生党支部的创新发展既离不开支部自身的建设,也离不开理论联系实际的指导。首先,应在创新党支部活动方式的基础上,结合专业特点、结合教学科研工作,开展各类组织活动。其次,结合服务品牌的建设,调动学生党员的积极性。最后,充分利用现有的各类平台资源,采取灵活多样的形式开展组织生活。通过工作载体的创新,实现增强和改善党支部组织力的目标。

四、结语

组织力是党组织生命力的集中体现,本身是一个系统性的工程。“三型”体系的建设并不是将“学习型”“服务型”及“创新型”进行简单的相加,而要将其作为一种制度化、体系化、机制化的模式纳入到党支部建设中来,并从整体上进行考虑。在思想特征上,支部党员应具备善于学习、勤于服务及勇于创新的意识;在组织特征上,党支部建设应体现学习、服务和创新的机制要求,健全“三型”支部的组织体系和运行规范,提升“有型”的组织力;在制度特征上,“三型”体系要符合高校学生党支部建设的实际要求,不断创新发展,提升组织力。

高校学生党支部的建设发展应在完善制度化、机制化的同时,把握“三型”体系的整体性和协同性,为支部组织力提升乃至整体建设提供新的发展思路和特色。例如:“学习型”与“服务型”体系的相互促进,可提升“业务型”体系的建设;“学习型”与“创新型”体系的协同发展,可深化“智慧型”体系的内涵;“服务型”与“创新型”体系的有机融合,可促进 “实践型”体系的转换。“三型”体系三位一体的整体布局,营造有高度、有深度、有温度、有效度的支部政治生态,扎实稳步提升基层党支部的政治领导力、组织覆盖力、群众凝聚力、社会号召力、发展推动力和自我革新力。