新冠疫情期间西方媒体中的武汉城市形象

2021-05-16叶婧

Wuhans City Image in Western Media during COVID-19

—Take the Los Angeles Times as an Example

Ye Jing

Abstract: During the epidemic, Wuhan has become the focus of attention of the worlds media as COVID-19s outbreak. The shaping of Wuhan city image by Western media is not only a reflection of the objective reality, but also a statement between different cultures 《The Los Angeles Times attitude towards Wuhan is mainly negative. American cultural values are the core reason for this phenomenon. The practice of journalism is the result of American news values》 The Los Angeles Times always takes its usual Western news values as the judgment perspective of news events, and hides it behind the seemingly objective reports through the setting of topics. By analyzing all the reports about Wuhan, we can find that the news values that lead to the formation of Wuhans negative image include not only the subjective desire of cold war thinking, but also the inevitable misreading caused by individualism and original sin consciousness.

Key words: COVID-19; Los Angeles Times; Wuhans image; News value

摘 要:疫情期間,武汉作为新冠疫情爆发地成为世界各国媒体的关注重点。西方媒体对武汉

作者简介:叶婧,女,1999 年 11 月出生,浙江台州人。中南财经政法大学新闻与文化传播学院。

文章引用:叶婧.新冠疫情期间西方媒体中的武汉城市形象——以《洛杉矶时报》为例[J].中国新闻评论,2021,2(2): 31-42.

https://doi.org/10.35534/cnr.0202003

城市形象的塑造不仅是对客观现实的反映,也是不同文化之间的言说。《洛杉矶时报》对武汉的报道态度整体以负面为主,美国文化价值观是这一现象形成的核心原因,表现在新闻实践领域则是美国新闻价值观的结果。《洛杉矶时报》始终以其惯有的西方新闻价值观作为新闻事件的评判视角,并通过议题的设置将其隐藏在看似客观的报道背后。分析所有涉汉报道可以发现, 导致武汉负面形象形成的新闻价值观既包括冷战思维的主观欲求,又包括个人主义、原罪意识导致的必然误读。

关键词:新冠疫情;《洛杉矶时报》;武汉;形象构建;新闻价值观

Copyright ? 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

新冠疫情已成为世纪性全球灾难,至今仍在延续。武汉是疫情爆发地,也是中国疫情的震中。自武汉首次报道出现不明原因肺炎之日起,有关武汉疫情、中国疫情的报道就成为世界媒体关 注的焦点。媒体作为反映新闻事件的多面镜,在不同阶段呈现出不同的报道特点,实现他者与 自我的形象构建,折射出表象背后的文化价值差异与冲突。

一、《洛杉矶时报》涉汉报道梳理

本文选取《洛杉矶时报》为研究对象,在其官网以“Wuhan”为关键词进行检索,收集 2019 年 12 月 27 日至 2020 年 4 月 28 日间的涉汉报道,后经人工排查,排除以下几种无效报道:

(1)武汉仅作为新冠肺炎疫情爆发地用以交代背景;(2)武汉仅作为新闻事实发生地,实际新闻内容与武汉城市形象关系不大。采样环节最终得到有效报道 61 条,其中文本类报道 55 条,图片类报道 4 条,视频类报道 2 条。

(一)报道数量和时间分布

报道量的多少和走势是衡量媒体对武汉关注度高低的一个重要标准。首先,将所有新闻按照月份汇总,可以得出 2 月(13 条)和 4 月(26 条)的报道量最高,3 月(12 条)的报道量与2 月接近,1 月(10 条)的报道量相对较少。结合实际分析两个涉汉报道的高峰期可以发现, 这两个月是中国疫情和世界疫情发生较大转变的时期。

此外,根据中国于 2020 年 6 月 7 日发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书,中国抗击疫情经历了 5 个阶段。第一阶段为迅即应对突发疫情阶段(2019 年 12 月 27 日至 2020 年 1月 19 日),第二阶段为初步遏制疫情蔓延势头阶段(2020 年 1 月 20 日至 2020 年 2 月 20 日),第三阶段为本土新增病例数逐步下降至个位数阶段(2020 年 2 月 21 日至 2020 年 3 月 17 日),第四阶段为取得武汉保卫战、湖北保卫战决定性成果阶段(2020 年3 月18 日至2020 年4 月28 日),第五阶段为全国疫情防控进入常态化阶段(2020 年 4 月 29 日以来)。按照前四个阶段汇总, 可以得出第二阶段(20 条)和第四阶段(31 条)报道量最高,第一阶段(2 条)和第三阶段(8 条)报道较少,见表1 所示。

(二)报道内容和特点概况

对这四个阶段的报道进行词云分析,可以得到以下词云图:

第一、第二阶段的报道首先关注了美国社会对武汉作为新冠疫情爆发地而产生的排斥、 恐惧情绪。报道中多次可见“中国病毒”(Chinas coronavirus)、“ 武汉病毒”(Wuhans coronavirus)、“逃离”(flee)、“仇外”(xenophobia)等字眼。例如 2 月 3 日题为“Fear of coronavirus fuels racist sentiment targeting Asians”? 的报道称:“疫情引起社会恐慌,同时引发民众仇外和反华情绪,在华美国民众希望政府能够帮助美国人民盡快撤离中国。”

其次,报道重视中国政府及官方机构发布的确诊病例数、死亡人数及防控措施。但质疑 数据真实的声音层出不穷,有多篇报道对武汉政府的执行力和公信力提出批评,“误报”(misinformation)、“虚假宣传”(shoddy propaganda)、“吹嘘”(boast)等词频繁可见。尤其是 2 月 12 日之后,湖北省卫健委改变病例计数方式,将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布,湖北新增新冠肺炎病例一夜激增,《洛杉矶时报》便借此对之前的数据表示怀疑。例如 2 月 12 日题为“China boasts of‘peoples waragainst coronavirus. But Wuhan residents see shoddy propaganda”? 的报道指出:“中国自称以‘人民战争抗击冠状病毒,但武汉市民看到的却是虚假宣传,真实数据或比官方公布数据高出几倍,数据的变更引起人们的担忧。”报道并未采用中国官方媒体的解释,而是将重点放在质疑统计数据准确性上。

第三、第四阶段的报道保持了前两个阶段的关注点,同时随着疫情的全球蔓延,媒体开始 思考疫情对世界的影响。报道标题普遍使用“Coronavirus”来命名病毒,且不再冠以中国或武汉。“人类历史”(human history)、“人与环境”(human and environment)、“世界”(world)等词多次出现。例如 4 月 6 日题为“HIV, Ebola, SARS and now COVID-19: Why some scientists fear deadly outbreaks are on the rise”? 的报道提出:“传染病是由人类某些破坏环境的行为造成的,冠状病毒并不是生化武器。”

此外,武汉政府抗击疫情举措的成效,医护人员面对疫情的坚毅表现也出现在报道中。例如 3 月 29 日题为“China rises as Trump cedes leadership in coronavirus crisis” 的报道指出:“几十年来,世界都依赖美国在危机中提供帮助,但随着特朗普在新冠疫情问题上的错误,中国挺身而出,这是一个历史的转变。”4 月 7 日题为“Chinas coronavirus pandemic epicenter Wuhan ends 76-day lockdown”? 的报道也评论:“武汉即将解封,武汉封城为其他国家疫情防控提供模型。”4 月 17 日题为“Nurses are the coronavirus heroes. These photos show their life now”? 的图片报道反映了医护人员冒着生命危险照顾病患的场景,展现他们强烈的职业精神和奉献精神。

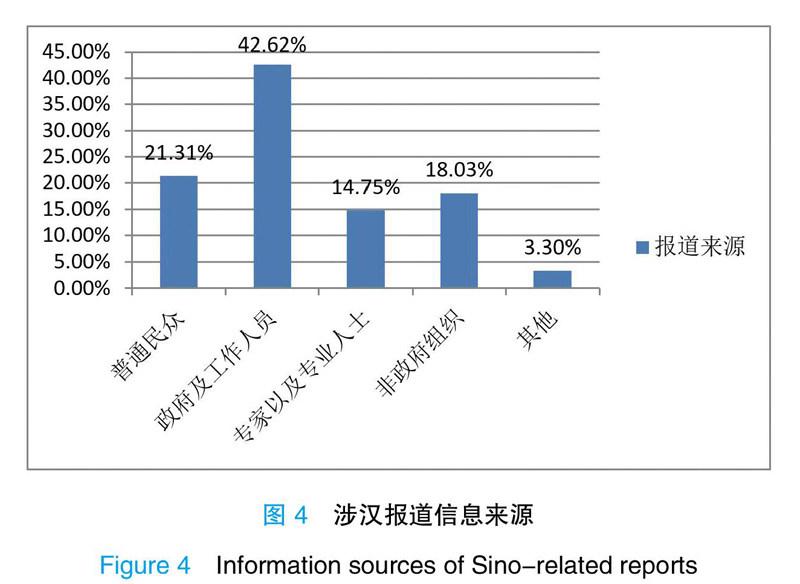

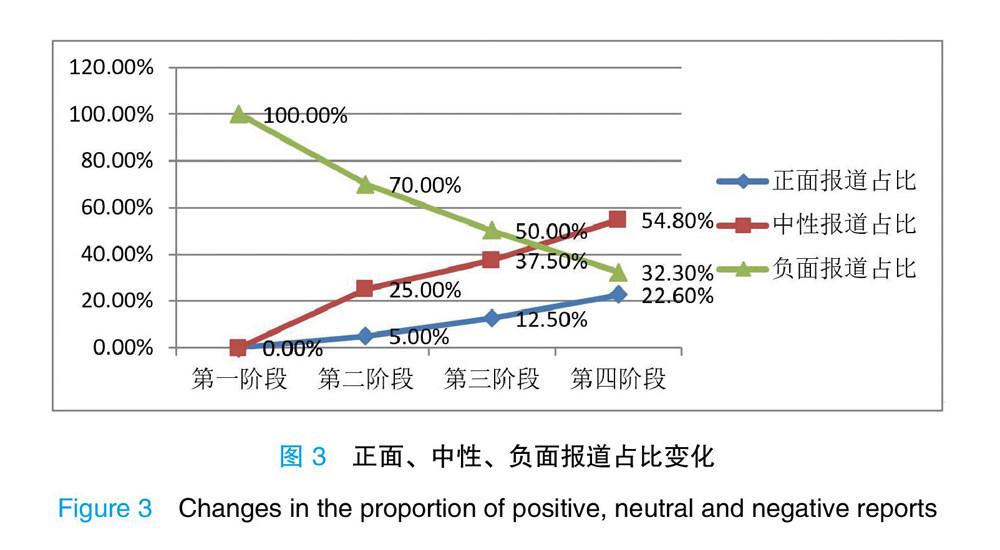

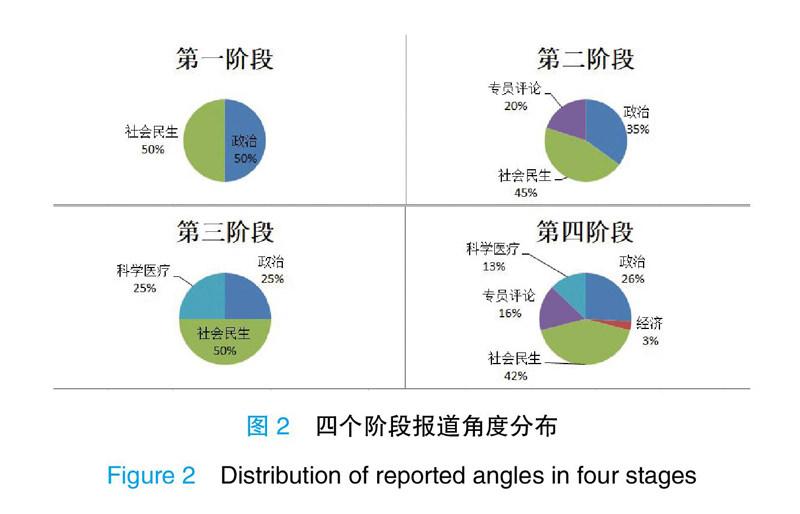

通过上述两个时期、四个阶段的报道内容分析可以得出,疫情期间《洛杉矶时报》对武汉的报道主要有三个特点:第一,报道角度众多,但关注点相对集中,主要在于社会民生和政治角度(见图 2 所示);第二,评论多由西方尤其是美国主导,中国声音缺席;第三,中国经验未得到充分体现。这三个特点最终都指向一个态度,即疫情期间《洛杉矶时报》对武汉的报道以负面居多,后期才相对中立(具体占比见图 3 所示)。报道整体使武汉城市形象遭遇污名化、刻板化等无形损害。

二、《洛杉矶时报》构建负面武汉形象的新闻价值观因素

城市形象是“人们对城市的主观印象,通过大众媒体、个人经历、人际传播、记忆以及环境等共同作用而形成。”? 类比亚历山大·温特对国家形象的定义,城市形象也是“一种客观概况在外部他者的文化语境中的图景再现”?,具有跨民族、跨文化的性质,承载着塑造者所 属社会和群众的集体想象。作为“社会集体想象物”,它是一种文化对另一种文化的言说。疫情期间,包括《洛杉矶时报》在内的美国媒体对武汉形象的塑造整体以负面为主,虽受到距离、频次、时间等客观条件影响,但美国社会的文化价值观是这一现象形成的核心原因。

为便于分析,首先要明确一下“文化”的定义,广义的“文化”是指一个社会全部物质财富和精神财富的总和,狭义的“文化”仅指一个社会的精神财富。? 通常所说的“文化价值观” 是指在狭义“文化”基础上形成的具有持久性的意识形态和观念。它渗透在社会生活的方方面面,包括新闻传播领域。新闻价值观便是文化价值观在新闻实践领域外化的一个重要表现。《洛杉矶时报》一直保持着报道国际大事的传统,以批评、社论见长,始终以其惯有的西方新闻价值观作为新闻事件的评判视角,并通过议题的设置将其隐藏在看似客观的报道背后。分析所有涉汉报道可以发现,导致武汉负面形象形成的新闻价值观既带有冷战思维的主观欲求,又包括个人主义、原罪意识导致的必然误读。

(一)冷战思维作祟

“在经过二战之后,‘自由已成为美国界定核心国家利益、判断威胁、推动形成战略目 标最核心的价值尺度”,同时,“美国人的世界观与基督教教义紧密结合,以意识形态来看待 自己的国家利益威胁,是美国对外战略和政策一个根本性的逻辑。”? 基于这一前提分析,中国在冷战结束后不但没有改变社会制度,反而成为世界上最大的社会主义国家。在美国看来,中 国的政治体制与美国所提倡的意识形态格格不入,中国在亚太地区乃至国际社会的崛起对美国 国家利益构成潜在威胁。在这种情况下,美国的根本性逻辑就自然开始运作。因此即便冷战结束, 美国仍用冷战思维看待中国,并在新的世界局势下形成“中国威胁论”的新冷战思维,这是美 国意识形态对其国家安全战略影响的惯性使然。

冷战思维融入美国的新闻价值观中,变成了新闻报道的政治化视角,尤其体现在主流媒体的评论性报道中。它遮住了美国正确看待中国的眼睛,也歪曲了美国此次对待疫情、对待武汉的态度。作为中国疫情防控重地与衡量中国疫情整体状况的关键区,武汉形象在国际社会可以说就代表了中国形象,中国政府对汉的行动力很大程度上也被概括为对待整个疫情的担当。疫情前中期,病毒的不确定性和高度传染性使世界陷入严重慌乱,各国都无法确切掌握病毒传播机制、采取有效的应对措施。恐惧情绪激化了各种矛盾,在新冷战思维驱动下,美国借此将世界疫情的大规模爆发归咎于中国,试图引导国际舆论走向。

4 月 23 日,一篇题为“China thinks the pandemic will make it the worlds new leader. It wont.”的评论性文章污蔑中国有意制造病毒的全球性蔓延。武汉掩盖有关病毒的初步细节,阻碍了国际遏制。报道称,“中国向全球其他深陷疫情的国家提供援助其实是一种交易性外交,是为了掩盖其罪行,利用病毒获取更多的全球力量。一些中国寄到国外的冠状病毒用品,如检测试剂盒和个人防护设备,都被证明是有缺陷的,已激怒当地居民。”该报道还毫无根据地说“中国政府外交事务发言人赵立坚抨击外国,在 Twitter 上散布谣言。”这显然已是毫无底线的诋毁,以“病毒阴谋论”定义本该由全人类共同应对的重大突发性公共卫生问题,对武汉、对中国的形象造成严重损害。对此中国外交部发言人在例行记者会上驳斥该文无视中国为抗击疫情所作的巨大努力,无视武汉在疫情防控中做出的重大牺牲,劝告美国应尊重客观事实。

此外,在冷战思维作用下,美国还把本土视角当作国际视角,有意划分国际阵营,奉行多重标准,固守内外有别。《洛杉矶时报》作为美国第三大主流刊物,其在关于美国本土疫情的报道中,针对联邦政府的抗疫措施虽时有针砭,但多就事论事。而针对中国疫情的报道, 却从西方所谓的“民主自由”立场出发,抱着“我可以,你不可以”的心态对武汉政府的举措妄加揣测,试图通过“他者”达到塑造美国大国形象的意图,主要包含以下两个主观欲求。

1.塑造武汉专制形象,构建自我民主程度

美国一直以来以民主自居,还炮制“中国专制论”,意在否定中国政治制度,攻击人民民主专政。? 这是冷战之后,美国认为自身意识形态独大而形成的傲慢与偏见,在国际社会甚嚣尘上。长此以往,“专制”就成为美利坚民族的思维定势,成为他们对中国约定俗成的形象“套话”。疫情期间《洛杉矶时报》对武汉“封城”的评价就是其根深蒂固的意识形态偏见的映射。例如 1 月 22 日,题为“Scale of Chinas Wuhan Shutdown Is Believed to Be Without Precedent.” 的报道称中国在武汉“封城”的做法是“侵犯人权”“反应过度”。报道没有借用中国专家对“封城”的解释,而是援引了亚利桑那州立大学一位公共卫生方面的专家对“封城”的点评,指出“封城几乎一定会侵犯人权,这种做法在美国是违宪的。”美国媒体有意强调中美意识形态的不同, 偷换“绝对自由”和“相对自由”的概念,抨击武汉政府所采取的一系列举措对公民人身自由的限制,从而塑造武汉专制形象,鼓吹美国政治制度的民主和法治体系的高度文明。

在对待不同国家时,美国奉行的标准也不同。意大利在疫情期间最先遭受严重打击,意大利总理孔特 3 月 9 日宣布将封城措施扩大至全国范围。同样是封城,《洛杉矶时报》却将意大利的封城评价为一件“冒着牺牲自己经济的风险”的壮举,坚称这不同于“中国式封城”?。 导致这一观点的重要原因就在于意大利是美国的盟友。美国基于共同的资本主义制度,将其拉入排斥中国的阵营,实属借助他国来丑化中国、丑化武汉,这种“我可以,你不可以”的心态事实上是“一种莫名其妙的、不可理喻的傲慢和虚伪,其真实目的在于剥夺中国说出事实真相的权利。”

2.塑造武汉失能形象,构建自我责任担当

随着美国疫情迅速蔓延,美国戴上“全球疫情之最”的帽子已有多日,目前疫情状况还在进一步加剧,这使美国的国际形象大打折扣,更让特朗普一度陷入尴尬境遇,他成了全球抗疫的“最大败将”。超过 65% 的美国民众认为特朗普对该国爆发的新冠疫情不够重视,美国政府当局对疫情过于自信和轻视已使美国陷入绝境。? 美国人民在社交新闻站点Reddit 发表评论“我们的政府和行政人员辜负了我们。”? 面对社会的普遍质疑和批评,《洛杉矶时报》等媒体借助武汉他者形象构建自我,降低美国民众的怨愤。

基于这一目的,美国媒体往往对中国疫情防控情况极为敏感,对其中出現的失误差错进 行政治化的无限放大。例如 3 月 10 日题为“As Beijing claims credit for beating coronavirus, many Chinese are outraged: ‘Fake! Its all fake!”? 的报道称:“当北京宣称对抗击冠状病毒负有责任时,许多中国人怒斥‘假的!全都是假的!”该报道抓住小部分中国民众的抱怨,将矛头指向冠 状病毒、隔离酒店倒塌的政治内幕,认为中国政府失能,引起国内民众愤怒,给中国“所期望的、准备领导世界的富裕超级大国形象”造成漏洞。这实质上是美国新闻价值观中冷战思维、政治视角作祟的结果。

(二)个人主义至上

如果说冷战思维是西方新闻价值观塑造武汉形象的主观欲求,那个人主义则是造成武汉负面形象的必然结果。纵观中国历史发展脉络,集体主义在中华民族精神中一脉相承。自夏朝确立宗法制以来,中国封建社会一直是以血缘关系为纽带构建国家政治体制。在思想上,宗法制要求个人利益绝对服从于宗族利益,因此个人意志往往得不到充分的尊重和肯定,但在一定程度上使集体观念植根于中华民族的性格中。另外,从经济模式来看,中国社会长久以来是农耕社会,通常以家庭为单位,每个家庭成员为全族的收获集体劳作,这类农耕文明为中华民族集体意识的形成提供了社会基础。因此,集体主义在中国拥有漫长而深远的历史,新时期社会主义核心价值观也强调集体,重视团结和谐。

而研究西方文明史可知,西方文明是以“两希文明”为源头,因其自然地理条件的特殊性, 海洋为西方文明的发展提供摇篮。海洋文明更具冒险性和开拓性,伴随人类征服海洋而诞生 的是一种商业文明,商业精神中强调自我利益最大化的价值追求使得西方普遍存在享受当下、 及时行乐的个人主义观。虽然这并不代表西方社会不存在集体主义,但与中华文化语境下的 集体主义不同。中国集体中的成员主动将自己置于大局中,关注自身与他人的关系,强调对集体忠诚;而在西方社会,集体中的个人将自身利益置于集体利益之上,他们首先强调自我 独立即个人自由,其次才会考虑自身与集体的关系。美国社会学家罗伯特·贝拉认为“美国 特色的个人主义是美国文化真正的核心”。“人性的首要法则就是维护自身的生存,在人类 社会中,人的价值是第一位的,追求幸福是每个人的权利,也是每个人的责任。” 因此在疫情防控过程中,美国站在本国立场上难以正视中国“集中力量办大事”“全国一盘棋”的防 控布局,对“封城”等举措也自然存在曲解和误读,这种误读反映在新闻报道中就变成了对 武汉的批判。

此外,个人主义重视个体的独立性和特殊性,一方面为美国文明的迅速崛起提供丰富的 智慧来源,另一方面也加速了美国社会的分化,不同个体、阶级和利益集团在美国社会中拥 有不同的话语权。因此在个人主义价值观下,美国形成了以少数利益集团为代表的精英政治 模式。

《洛杉矶时报》自办报以来一直追求新闻的质量和独家,其报道所采稿件全部来自记者 自采 ?,并且大多来自美国精英阶层。可见其在新闻选择和报道方面更多是满足精英阶层的诉求,为精英利益和本国利益服务。这一办报原则与美国个人主义核心价值观相契合。而中国 集体主义形成的是代表最广大人民群众的集体领导模式,强调个体的一言一行应以人民利益 和社会效应为首要衡量标准。因此当他们看待个性化人物和事件时,会采取和中国截然不同 的立场。这一差别最集中体现在中西方媒体对于方方日记的态度上。3 月 21 日,一篇题为“Two months into coronavirus lockdown, her online diary is a window into life and death in Wuhan” 登上《洛杉矶时报》的头版,该报道评价“方方日记是一扇了解武汉生与死的窗户,是数以万计 的中国读者渴望听到诚实的声音,但分享其文章的微信号多次被查禁,这无疑是对个人言论 自由的妨碍。”美国媒体据此批判武汉打压异见人士。现在看来,这是两种相异模式碰撞后 不可避免的结果。

(三)原罪意识影响

宗教意识特别是基督教文化在美国有着举足轻重的地位。“原罪”是基督教教义的核心之一, 它强调人生来有罪,这种罪通过遗传普遍存在于人类群体之中。事实上,原罪意识作为一种生 存体验和精神意识,是人类与生俱来的意识觉醒,源于对人类罪性的洞察。自人类从禽兽族群中超拔出来,意识到自己是人类之后,其对万物的追捕就不仅仅出于本能,对同类之间为争夺生存资源而进行的搏斗也具有了反省能力。? 这种反省使人类对自身行为提出质疑,承担起精神上的责任。在这种罪恶文化下,西方新闻价值观透露着强烈的悲剧意识,媒体习惯于揭示人类永恒的、不可克服的悲剧性,描写人们在灾难中的困境、悲伤。因此《洛杉矶时报》对武汉的报道也会受到其内在的悲剧意识影响,呈现“多报忧少报喜”的特点。例如 1 月 28 日题为“Be wary of Chinas coronavirus quarantine”的报道和 2 月 18 日题为“Life in China under the coronavirus threat”的评论,均指出中国人民正在经历深重的苦难,中国有责任在道义上为确诊或疑似感染的人民提供关爱。

伴随原罪而诞生还有一种赎罪意识,这也可以说是美国价值观对人性、人文以及人道主义的思考。它强调“人类应该为赎罪而奋斗,征服自然,改造自我,最终回到上帝的怀抱”?, 这是人人的权利也是责任。正源于这种罪恶文化,美国著名新闻人约瑟夫·普利策拟定的“新闻揭丑”思想逐渐成为了美国新闻价值观的主流话语。因為负面报道可以抨击社会的黑暗与不公,使公众正视现实世界,唤起他们通过个人努力来改变现实,维护社会正义的决心和勇气。

《洛杉矶时报》继承了普利策的新闻价值观,将自己定位成“社会瞭望者”?(lookout),承载 “批判”“揭露”“热衷社会改革”的新闻理念,力求“透过迷雾和风暴为前路的险情预警”。所以它对昭示人类苦难的“天灾”“人祸”给予特别关注,武汉政府某些不恰当的举措自然也成为《洛杉矶时报》的批判对象。

例如 3 月 17 日的报道“Are‘silent spreadersfueling the coronavirus pandemic?” 4 月 3 日的报道“China hid severity of coronavirus to hoard supplies, according to DHS report”以及 4 月 15 日的报道“China didnt warn public of likely coronavirus pandemic for six key days”,都认为武汉政府的沉默加速了疾病流行,使公众遭受严重摧残。从这一角度来看,《洛杉矶时报》对方方日记的赞赏也可视为西方“救赎意识”的表现。在他们看来方方日记“突出了给中国人民带来灾难的系统性问题,并暗示了变革的可能” 。

三、结语

从古至今,中西方的文化交流和价值沟通始终没有间断,新闻作为中西历史和文化的重要载体,更是随着全球化的发展日益繁荣。柏拉图在《理想国》一书中描述过“洞穴之喻”,在一个深的洞穴里,人们被锁链束缚不能转头,只能看见面前洞壁上的影子。他们身后燃烧着一团火,有一条横贯洞穴的小道,沿小道筑有一堵矮墙,如同木偶戏的屏风。一群特定的人扛着各种器具走过墙后的小道,火光则把透出墙的器具投影到洞壁上。由于看不见其他东西,人们自然地认为影子就是惟一真实的世界 ?。

在信息爆炸的时代,媒介好比这群特定的人,各种器具好比媒介塑造新闻的方式,人们就生活在看似真实的影子,即媒介世界里。它通过对象征性事件或信息的选择重组,为受众描摹一个预期的图景。这种构建方式通常会受到意识形态、思想文化和经济利益等各因素的影响。因此差异不仅发生在疫情期间,也不只体现在武汉城市形象上。正如《洛杉矶时报》的记者詹姆斯·曼表示,虽然美国媒体会根据中国不同时期的变化设置不同的报道框架,但报道中国的方法始终不变。? 无论何时何况,美国媒体都是基于本国的价值取向对新闻事实进行取舍编排, 使其成为一篇具有特定含义的新闻报道,潜移默化地让受众误以为媒介世界即现实世界,从而加深人们的思维定势,或改变原有的客观判断。

面对这一形式,我们应保持冷静客观,正视自身问题,在自省自塑的前提下与世界积极对话, 尽力弥补跨国、跨文化带来的情感断裂,倡导各意识形态和而不同。此外,还应理解由中西文 化价值差异带来必然误读,坚定文化自信而不自傲,促进中国文化出海,并在西方主流媒体上 发出中国声音,主动在国际上构建良好形象。相信通过正面交流,中西方新闻会在各自的文化 圈内有更出色的表现,也会为人类文化的良性交互做出更大贡献。