低阶煤层气产能影响因素分析及开采方式优化

——以Surat盆地D气田为例

2021-05-15谭成仟付诗雯

张 奔 谭成仟 张 铭 付诗雯

(1. 西安石油大学地球科学与工程学院, 西安 710065; 2. 中国石油勘探开发研究院, 北京 100083)

煤层气的排采方式不同于常规天然气。研究煤层气井的排采规律及产能控制因素,对于煤层气井的合理开发和延长其稳产时间、提高其峰值产量等都具有重要意义[1]。现以澳大利亚苏拉特(Surat)盆地的D气田为例,研究低阶煤层气的排采规律与产能影响因素。通过分析该气田开采井的生产数据和有关资料,根据单井高峰日产量及产水、产气曲线特征,建立单井产能模式;结合产水、产气量对其排采曲线进行归一化处理,对比单层开采与合层开采的效果;基于动态产量数据,分析影响产能的主要因素。然后针对单井排采存在的问题,提出优化开采方案的建议,降低气田开发成本、提高开发效率。

1 气田概况及排采现状

D煤层气田位于澳大利亚苏拉特盆地西部边缘,气田已开发面积约94 km2。煤层镜质体反射率(Ro)为0.6%,属低煤阶煤层气[2-4]。在气田煤层气中,CH4占98.78%,CO2占0.20%,N2占0.98%。地层压力梯度为0.91 MPa/hm,属正常压力梯度。目前有2套大的开发煤层组,其中上部的Juandah煤层组包含Kogan、Macalister、Wambo和Argyle 4个煤层;下部的Taroom煤层组包含Upper Taroom和Condamine 2个煤层。Juandah煤层组底部埋深230~420 m,累计净厚13.9 m,干燥无灰基含气量为3.6 m3/t,平均渗透率为152×10-3μm2。Taroom煤层组底部埋深380~540 m,累计净厚12.9 m,干燥无灰基含气量为5.1 m3/t,平均渗透率为350×10-3μm2。

2005年,开钻第一批单采Juandah煤层组直井,后单采Taroom煤层组直井。2009年,开始合采Juandah和Taroom煤层组,之后便以合层开采为主。气田现有各类开发井131口。其中,单采Juandah煤层组的直井开井32口,日产气量为8.2×104m3,占气田总日产气量的4.68%;单采Taroom煤层组的直井开井33口,日产气量为26.4×104m3,占气田总日产气量的15.04%;合层开采井66口,日产气量为140.9×104m3,占气田总日产气量的80.28%。

2 气井排采特征分析

2.1 开发井高峰产气量

煤层气开发一般要经历排水降压、产气爬坡、产气量稳定和产能递减4个阶段[5]。D气田自2005年投入开发后,目前多数排采井已进入产能递减阶段。各井的开发时间不同,所处的排采阶段也不同,所以现阶段各井的产气量不能准确反映开发井的实际产能。为了明确气田内部各开发井产能的差异,厘清影响产能的主要因素,通常是将煤层气井的高峰产气量作为衡量产能差异变化的重要指标[6-7]。据D气田现有的131口生产井的统计数据,平均单井峰值日产气量为3.6×104m3,部分高产井峰值日产气量可达(6~10)×104m3。根据单井高峰日产气量,可将气井分为高产、中产和低产3种类型。高产井单井的生产连续性好,大部分井有明显的爬坡期、稳产期和递减期[8];峰值日产气量大于3×104m3,最高的可超过10×104m3。高产井的井数占比为54%,产量占比为85%,是气田开发主力。中产井生产连续性好,部分井有明显的产量爬坡期、稳产期和递减期,井数占比为43%,产量占比为15%,它们对气田的整体开发效果影响较大。低产井生产波动性大,连续生产时间短,井数占比为3%,产量占比小于1%(见表1)。

表1 D气田的单井分类统计

2.2 气田产气模式

气田各井面对的构造位置、煤层厚度、孔隙度、渗透率等条件有所不同。为了清晰表征各井的排采过程差异,结合D气田131口井历年的产气和产水量曲线,可进一步将产气模式划分为以下5种类型。

A型:为高产井,有42口,井数占32%。其特点是:开发初期排水降压速率快,在排水降压阶段就伴随着产气爬坡;经过3~4个月达到产水高峰,高峰产水量为250~350 m3/d。产水量达到高峰后迅速下降,同时伴随产气量急速增加;产气爬坡阶段早期增速快,后期增速缓慢。通常,经过8~15个月的产气爬坡期后进入高峰产气阶段。此时,排水处于下降速度拐点期,标志着大规模排水阶段基本结束。在高峰产气阶段之后即进入稳产期,可持续1~2 a;同时,排水进入缓慢递减阶段,日产水量小于30 m3。当稳产期结束后,产量下降较为缓慢,日产气量保持(0.8~2.0)×104m3,无明显快速递减期。此阶段的产水量低,且趋于稳定。

B型:为高产井,有29口,井数占22%。其特点是:排水降压速度快,经过2~4个月后即达到产水高峰;随后进入产气快速爬坡阶段,爬坡阶段一般保持6~12个月。达到产气高峰后,稳产期持续时间较短,一般为2~6个月。当稳产期结束后,产气量急速下降,后期趋于平稳。与A型高产井不同,B型高产井在产气量达到高峰稳产期间,仍处于主要排水期。

C型:为中产井,有30口,井数约占23%。其特点是:初期排水降压速度快,2~5个月左右即达到产水高峰,高峰日产水量为150~200 m3。产水量达到高峰后便迅速下降,此时进入产气量急速增加的产气爬坡阶段。达到产气高峰后出现明显的稳产期,一般可持续1~2 a。后期产气量下降速度缓慢,同时大规模排水阶段逐渐结束。此阶段产水量低且趋于稳定,一般小于40 m3/d。

D型:为中产井,有26口,井数约占20%。其特点是:初期排水降压速度快,且大部分井在排水阶段就伴随着产气爬坡,经5~10个月达到产水高峰,高峰产水量为140~180 m3。产水量达到高峰后迅速下降,产气量在1~3个月内达到高峰。产气爬坡阶段早期产量增速快,达到产气高峰后日产气量则迅速下落至(0.2~0.5)×104m3,基本无高峰稳产期。

E型:为低产井,有4口,井数占3%。这种产气模式下:产液量不稳定,生产曲线波动幅度大;产气时间短,产气量低且不连续;后期产水量保持在较低水平或不产水。E型产气模式的气井,多为单采Juandah煤层组生产井。究其原因,可能是低产气井多数位于气田边缘位置,没有充足的水源供给,且井距较大、井间干扰弱、煤层渗透率低、井口压力过高。

2.3 单采与合采井的产量

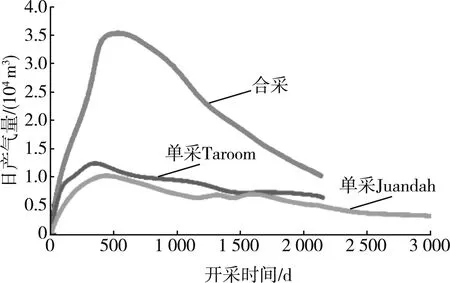

将D气田的32口单采Juandah煤层组直井、33口单采Taroom煤层组直井和66口合层开采直井的产气、产水曲线分别进行归一化处理,绘制了平均单井产气和产水量曲线(见图1和图2)。结果显示,合层开采的平均单井日产气量,高于两套煤层组单采直井的平均单井日产量之和。根据现有的地质、物探及开发数据来分析,认为其原因有以下几点:(1) 纵向上,Juandah和Taroom煤层组内煤层多、埋深相近、跨度小;(2) 平面上,两套煤层组分布连续性好,有效地加大了叠合厚度;(3) 物性上,两套煤层组的含气性、湿度和灰分相近,尤其是渗透率成正韵律,下部Taroom煤层组的渗透率较大,而上部Juandah煤层组的渗透率较小;(4) 合层开采有效增加了单井控制的煤储层厚度,且产水量大于单采井,提高了泵效,有利于加压、解吸。

图1 平均单井产气曲线

综合上述分析,D气田的排采规律具有如下特点:(1) 单井见气快,平均时间约3.2 d。初期产水量高,大多数井在产水的同时伴随产气,产气量差别较大。(2) 生产曲线种类多样,依据产气和产水曲线,可分为5种产气模式。(3) 对两套煤层组进行合层开采的平均单井产量,要高于单采两煤层组的单井产量之和。

3 产能影响因素分析

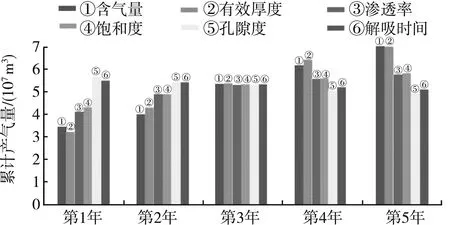

相对于常规油气藏而言,煤层气藏的产能影响因素更为多样和复杂。研究区内的煤层气属于典型的低煤阶煤层气,煤层夹矸少、渗透率高,煤组埋深间距小[9]。在实际生产中多采用直井合层开采的方式,含气量、累计厚度、渗透率、孔隙度、灰分等储层参数均对产气量有影响。对气田关键井进行数值模拟,分析不同影响因素与5年累计产气量的关系,结果如图3所示。从统计的5年内数据来看,影响累计产量的储层敏感参数由强到弱依次为:含气量、有效厚度、渗透率、吸附饱和度、割理孔隙度和解吸时间。

基于气田动态产量数据,建立煤储层灰分和湿度、厚度、渗透率、干燥无灰基含气量与峰值产量交会图(见图4)。由图可知,灰分、湿度的空间变化幅度小,对单井产能基本无影响;煤层含气量、厚度和渗透率是制约煤层开发效果的关键组合参数,在研究区低煤阶煤储层渗透率普遍较高的前提下,煤层的含气量、厚度对单井产能影响大,为主要控制因素。含气量和厚度增加,产气量也随之上升。

图3 影响因素与5年累计产气量的关系

4 开采方案的优化

D气田采用“直井+裸眼完井+多层合采”的开发方案,获得了较高的产气量。直井开发的优点在于技术简单、成本较低,但直井与煤层的接触面积有限,这在一定程度上限制了煤层气采收率。为了达到最优采收率,对气田的开采方案进行优化。

一是优化井型。结合目前该地区的实钻经验,考虑高效和低成本开发原则,对于埋深小于400 m的煤储层继续采用直井开发;对于埋深大于400 m的煤储层,则采用四丛式定向井开发。部署先导试验的丛式井22口,钻机非钻井时间缩短22%,平均单井实钻时间缩短3~5 d。试验结果表明,对于埋深大于400 m的储层采用四丛式定向井,可有效降低开发钻井成本。

二是优化井距。鉴于低煤阶煤层气开发效果的主控因素为渗透率和含气量,于是依据渗透率和含气量划分不同埋深的储层(储层物性参数见表2),对直井和丛式井的不同井距进行数值模拟,然后建立阶段采收率与井距的关系曲线,从而优选井距。

根据数值模拟结果,为达到阶段性最优采收率针对不同埋深储层确定最优井距:埋深小于350 m的储层,其含气量较低、渗透率较高,最优井距为1 200~1 500 m;埋深在350~450 m的储层,其物性参数适中,最优井距为1 000 m;埋深大于450 m的储层,其含气量较高、渗透率较低,最优井距为700~800 m。

图4 影响因素与峰值产气量交会图

表2 不同埋深储层物性参数

5 结 语

澳大利亚苏拉特盆地的D气田蕴藏低煤阶煤层气,采用“直井+裸眼完井+多层合采”方式开发,获得了较高的产气量。通过统计分析该气田131口开采井的生产数据和有关物性资料,我们获得了以下几点认识。

(1) D气田的排采规律具有的特征是:单井见气快,平均时间为3.2 d;初期产水量高,大多数井在产水时伴随产气;合采Juandah和Taroom煤层组的单井产量,明显多于单采两煤层组的产量。结合产水与产气曲线,可将该气田生产井分为5种类型:产气陡升缓降后期平稳型高产井、产气陡升陡降后期平稳型高产井、产气陡升陡降后期平稳型中产井、产气陡升缓降型中产井、产气不连续型低产井。

(2) 在低煤阶煤储层渗透率普遍较高的前提下,煤层的含气量和厚度是单井产能的主控因素,气田产量随着煤层含气量和厚度的增大而上升。

(3) 采用直井开采方式,在开发过程中存在采收率差异较大的问题。在埋深大于400 m的储层采用四丛式定向井开采,可有效缩短钻采时间、提高采收率。为了达到阶段性最优采收率,采取以下做法:在埋深小于350 m的储层,宜选择井距为1 200~1 500 m;在埋深为350~450 m的储层,宜选择井距为1 000 m;在埋深大于450 m的储层,宜选择井距为700~800 m。