粤东山区复杂地质条件下特长公路隧道路段线路方案研究

2021-05-13王宏权

王宏权

(广东省南粤交通大丰华高速公路管理中心, 广东 梅州 514300)

近年来,伴随着高速公路的建设热潮和隧道施工技术的不断发展,山区高速公路的建设里程和规模也不断提高。山区地形具有高海拔、高陡坡、深沟谷等特点,区域断裂、古滑坡、岩溶等不良地质不同程度地发育,地质情况复杂、多变,同时由于环保、水保及施工精细化水平要求的提高,山区高速公路的建设形势和困难也日益突出。在山区高速公路建设中,如何贯彻新时代绿色公路建设理念,最大程度地减少对沿线自然保护区、生态严控区的影响,做好山区高速公路不良地质处理、降低工程造价和区域环境保护等,均对高速公路线路设计和比选论证工作提出了更高的要求和挑战。

该文以大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段关键控制性工程——鸿图嶂特长隧道为依托,通过选取项目勘察设计过程中的不同线路方案,并对不同线路方案进行比较和分析,在此基础上对特长隧道路线方案进行研究和讨论。

1 项目背景及工程概况

大(埔)丰(顺)(五)华高速公路是广东省规划高速公路网中的加密联络线,是梅州市南部区县相互连接的交通主干线,与大潮高速、汕梅高速、兴华高速等一起构成粤东北快捷的出省通道交通网络。项目路线长40.149 km,桥隧比例为39.41%,采用双向高速公路标准,设计速度100 km/h。

鸿图嶂隧道地处丰顺县汤西镇和五华县郭田镇,位于中低山地貌区,山体起伏较大,穿越莲花山山脉八乡山,全长6 336.5 m,隧道最大埋深740 m,最大纵坡为2%,是大(埔)丰(顺)(五)华高速公路项目关键控制性工程。

2 山区特长深埋公路隧道选线原则

随着山区高速公路建设的不断发展,公路隧道特长隧道修建长度也不断刷新纪录。山区采用越岭隧道虽具有减少爬山高度,缩短路线长度,改善行车条件等优点,但隧道位置和线路的选择及线形的设计直接关系着隧道的安全运营。

根据前期选线方案调研及勘察设计过程评审优化,鸿图嶂特长深埋公路隧道的选线主要坚持以下原则:

(1) 坚持地形选线、地质选线,重视生态选线。

(2) 山区公路建设,不良地质在所难免,强化地质选线,应优先绕避大型不良地质。路线总体设计要“对自然心存敬畏”,要“趋利避害”,改变“先有路线、再做地勘”和“过于依赖钻探”的做法,要前置性开展地质工作。地质勘察深度极为重要,勘察时必须从宏观到微观。

(3) 路线设计要解决好线形舒展和地形地质的矛盾。对于中间地势高前后地势低的传统越岭线,连续长大坡的平面指标要有意识地控制,可在纵坡允许条件下尽量爬坡以获取最短隧道长度;对于大高差梯阶爬坡路段,可克服高差,可综合回头曲线、螺旋曲线等方案充分展线以争取高程。

(4) 特长隧道设置要正确处理好运营安全、工程安全、工程造价、养护成本的关系,路线指标的均衡对行车安全极为重要。

3 工程地质与水文地质概况

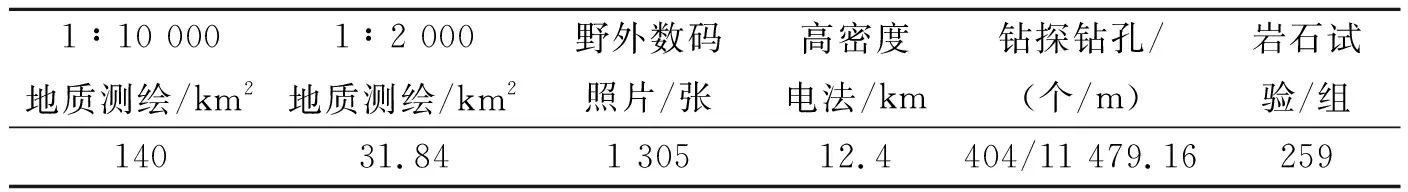

初步设计过程中,综合采用遥感解译、工程地质调绘、钻探、大地电磁法、高密度电法、钻孔声波测试、水文地质试验、岩土及放射性试验、水文地质专项研究等多种手段详细查明隧址区工程地质和水文地质条件。主要完成勘探工作量见表1。

表1 主要勘探工作量统计

3.1 地形地貌

隧道穿过中低山地貌区,地面标高为245~1 060 m,相对高差约为715 m,山体植被发育,分布多条沟谷,其中K90+000~K91+000、K91+000~K93+500为山顶段、山体抬升段,地形为陡崖,坡脚堆积滚石。设计隧道底标高为239~344 m,隧道最大埋深约为739 m。

3.2 地质构造

隧址区主要受区域构造莲花山断裂带、莲花山断裂伴生北西向断裂、桐子洋复向斜褶皱影响。根据工程地质调绘资料、遥感及物探资料,隧址区揭露丰良-横岗断裂带配套断裂、鸡心山断裂带配套断裂、榕江断裂带配套断层、佛冈-丰良断裂带配套断层共16条断层破碎带。

3.3 地层岩性

3.4 断裂分布与水文地质

鸿图嶂隧道隧址区分布有18条各期次断裂构造,其中F0-3、F0-6、F1-7、F2-6、F2-7、F2-8、F2-9、F4-3、F4-4、F4-5、F5-2等分别与拟建隧道相交。隧址区主要分布有飞泉水库和黄棉湖水库,路线范围内地表水系发育,分布众多溪流,隧址区地表水体为位于狭窄沟谷内的溪流,多属季节性溪流。根据区域水文地质特征,隧址区地下水受构造影响较大,其中张扭性北东向断层裂隙带(F1-7、F2-6、F4-4、F0-2、F0-3、F5-2、F14、F2-7 等)为地下水的主要分布区,水量丰富。隧址区地下水类型主要为基岩裂隙水,以潜水为主,含水层主要为中~微风化岩,预测隧道正常涌水量为26 484.36 m3/d。

4 特长隧道路段路线方案研究

4.1 隧道线路方案及描述

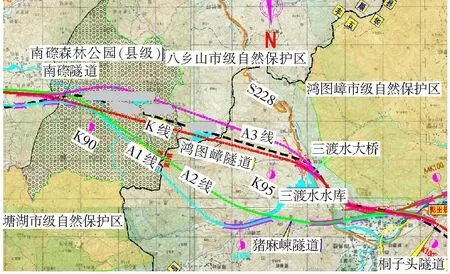

根据工可特长隧道方案及隧道前后地形、地质条件,对穿越莲花山山脉的路段提出了K线、A1线、A2线、A3线4个方案(图1),其中K线为推荐线。

图1 路线方案比选图

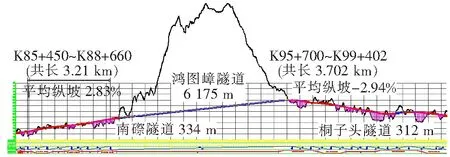

K线:鸿图嶂特长隧道长6 175 m,入口高程约为240 m,出口高程约为358 m,为单坡隧道,平均纵坡为2.83%,穿越莲花山脉路段线路总长为6 509 m。路线方案纵断面图详见图2。

图2 K线纵断面图(右线)

A1线:为北线高线,相对K线往北约250 m,为特长隧道最短的路线方案,入口高程约为289 m,出口高程约为384 m,单坡隧道,平均纵坡为3.16%,穿越莲花山脉路段线路总长为6 111 m。路线方案纵断面图详见图3。

图3 A1线纵断面图(右线)

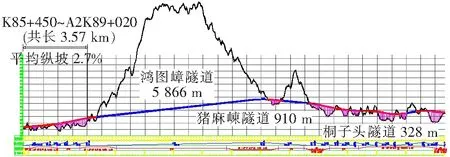

A2线:为北线低线,特长隧道较短路线方案,特长隧道长5 866 m,出洞后以约330 m的桥梁跨越三渡水水库,再进入猪麻崠隧道(长910 m),平均纵坡为2.7%,穿越莲花山脉路段线路总长为6 786 m。路线方案纵断面图见图4。

图4 A2线纵断面图(右线)

A3线:为南线低线,隧道总长度较短的方案,在穿越莲花山路段只设置一个特长隧道,长6 245 m,平均纵坡为2.34%。路线方案纵断面图详见图5。

图5 A3线纵断面图(右线)

4.2 线路定性分析

根据初测评审意见,K线为推荐线,A1线为同深度比较线,A2线、A3线为定性比较线。

K线进入南磜隧道(短隧道)后,进入南磜森林公园,随后经过约40 m的路基段露头,进入鸿图嶂特长隧道,后在三渡水水库东南侧出洞,随后路线在三渡水水库以南的山腰布线。该路线方案主要的问题在于特长隧道较长,且隧道有部分路段从黄棉湖水库下经过(覆盖层厚度约为690 m),该水库面积较大,水深约为15 m,旱季蓄水量较少,雨季蓄水量较多,主要承担汤西镇南磜电站、八乡山镇夜半溪电站的发电作用、灌溉作用,并兼做南磜森林公园揭岭飞泉瀑布水源之一。

A1线为相对K线更往北靠、走高线的路线方案,该路线方案的平均高程比K线高40~50 m,使得特长隧道入口标高约为289 m,比K线高约55 m。该方案的主要问题为路线高程高、纵坡陡、平纵面指标较低;特长隧道之后,再设置一座1 km左右的中(长)隧道,该隧道的平面线形较差、平曲线为S形曲线;另外,隧道进口端的汤西互通立交设置较困难,匝道长、桥梁规模大、路线指标较低。

A2线从K线分出后绕着倒斗坝村北部边缘布线,取消了特长隧道之前的短隧道(南磜隧道),隧道在三渡水水库上游东岸出洞跨越水库之后,再进入猪麻崠隧道(隧道长约912 m),出隧道跨越S228与K线汇合,但隧道总长度较K线、A1线长。

A3线为隧道总长度较短的南线方案,只设1座隧道长6 243 m,线形指标较好,行车安全性较好,路线绕避了飞泉水库、黄棉湖水库。

4.3 主要技术指标对比

各路线的主要技术指标比较见表2。

(1) 路线纵断面指标

结合图1~5及表2,各线路纵断面指标如下:

K线:K85+450~K88+660段存在平均纵坡为2.834%的陡坡,长度为3.21 km,基本消解了长大纵坡问题。

A1线:K86+090~K89+110段存在平均纵坡为3.16%的陡坡,长度为3.02 km,K94+440~K97+960段存在平均纵坡为-3.12%的陡坡,长度为3.52 km,长大纵坡问题明显。

A2线:K85+450~K89+020段存在平均纵坡为2.70%的陡坡,长度为3.57 km,基本消解了长大纵坡问题。

A3线:K85+450~K89+380段存在平均纵坡为2.34%的陡坡,长度为3.93 km,消解了长大纵坡问题。

通过分析,A1线长大纵坡问题较明显,K线、A2的长陡坡问题基本相当,但是均已基本消除,A3线消除了长大纵坡问题。同时,最小圆曲线半径K线R=1 250 m,A1线R=1 300 m,最大纵坡K线、A1线路线指标相当,但平均纵坡K线优,且K线平纵指标较高,安全性较好。

(2) 线路安全性评价

K线:特长隧道工程地质条件和施工条件较A1线~A3线略好,施工过程安全风险较A1线~A3线略低。同时,因基本消除了长大纵坡问题,行车安全及舒适性较好,但特长隧道较长,为提高后期隧道运营期的安全性,需设置竖井或斜井辅助通风。

A1线:特长隧道线路长度小于5 km,较K线、A2线、A3线短,不需设置竖井或斜井辅助通风。但特长隧道工程地质条件和施工条件较差,且A1线在隧道起点前汤西镇路段存在长大纵坡问题,需设置避险车道,并需布置较多高墩桥梁,行车安全和舒适性较差。

A2线:平纵面指标较好,且基本消除了长大纵坡影响,但特长隧道工程地质条件和施工条件较差,隧道总长度和总数量较K线、A1线、A3线长,施工过程中安全风险较高。同时,特长隧道长度仍超过5 km,需设置竖井或斜井辅助通风,因此仅对A2线做定性比较。

A3线:平纵面指标较好,且路线绕避了飞泉水库和黄棉湖水库,施工过程安全风险较其他线路均较低。但因隧道起点路段约有1 km长路线进入了南磜森林公园,并采用隧道形式穿越八乡山自然保护区,安全环保风险较高,且地方强烈反对。

(3) 工期指标

特长隧道为控制项目工期的关键工程,总体来看,各线路特长隧道长度虽有差别,但总体工期差别不大。其中,K线总体工期约为39个月,较A1线、A2线多2~3个月,较A3线少1个月。工期仅作为隧道选线的参考指标,非控制指标。

(4) 工程规模及造价对比

因A3线地方强烈反对,A2线隧道总长度较K线、A1线长,综合纵断面指标分析,另对K线、A1线特长隧道路段工程规模及造价进行对比,详见表3。

表3 特长隧道路段K线与A1线主要工程数量比较

与K线相比,A1线桥梁增长1 712.9 m,隧道减少310.5 m;不需设置斜井/竖井,但要设置爬坡车道及避险车道,填方增加7.3万m3,挖方增加50.2万m3,弃方增加16.1万m3,隧道路段工程造价增加5 229.3万元。

(5) 建设条件及环境影响对比

结合工程地质条件和区域地质概况,与K线相比,A1线地形条件均较为复杂,地质条件略差,且较远离地方S228省道,施工便道规模大;同时,A1线隧道出口临近三渡水水库,施工条件略差,施工措施环保要求高,对环境影响方面较K线差。

综合分析,K线特长隧道虽长度较长,但隧道总长度适中,线形指标较好,施工组织较便利、工期适中,且施工及运营安全较好、对环境的影响较小,因此拟定K线为推荐方案。

4.4 竖井或斜井设计

为保证隧道内行车舒适性和安全性,结合已建或在建公路隧道通风设计经验,根据隧址区工程地质条件和特长隧道近似全单坡的纵断面方案,并基于隧道需风量计算结果和隧道运营全寿命费用周期考虑,经多次设计比选,鸿图嶂隧道最终采用了竖井通风送排式通风方案,竖井设置在出口段,设计桩号为K94+200位置附近。

4.5 设计过程遇到的问题

因隧道建设条件复杂,环保、水保要求高,勘察设计过程中主要遇到以下问题:

(1) 特长隧道单坡较长问题。初测、初设及定测阶段,鸿图嶂特长隧道均采用单坡,不利于施工组织。方案评审优化阶段,结合路线整体向北移动,在大桩号侧设置约1 km长反坡,并结合纵断面调整,进一步加大了反坡长度,降低了施工难度。

(2) 隧道排水问题。因路线往北移,出隧道口路段设置长约350 m路基段及约210 m长的三渡水大桥,隧道内排水及路面排水不能排入水库。后经设计优化,在填方路基段土路肩外侧增设一道边沟,收集路面水和隧道内排水,通过改沟排至水库范围以外。

4.6 设计体会和启发

通过对鸿图嶂特长隧道的勘察设计,总结以下几点体会和启发:

(1) 长大纵坡线形设计及运营安全需全盘考虑。路线走廊带地形中间高,两端低,线路方案中间最高点设特长隧道,两端需设长大纵坡逐步降坡,路线平面展线、纵面要充分进行核验,并结合运营期安全性综合评价,进行必要的安全设施、爬坡车道、避险车道设计。

(2) 注重生态环保选线,加强与环境的协调性。设计过程需结合区域特点,重视环保及景观设计工作,最大程度地保护沿线自然生态,切实贯彻“绿色公路”建设新理念,实现工程与环境的和谐统一。

(3) 加强地质选线,深化特长隧道的选址比选。特长隧道洞口选址要在环保选线的基础上,深入贯彻地质选线的原则,加强对洞口路段地质条件及可能发生灾害的调查,尽量避免在地形凹陷位置或冲沟汇集位置进出洞,力争实现“零开挖”进洞。特长隧道线位要进行多线路方案比选,综合考虑岩爆、地热及突泥涌水等不良地质灾害问题。

(4) 注意保护耕地和节约用地。对山岭重丘区和低山丘陵区,线路部分路段将不可避免地占用河谷盆地,但河谷盆地多为耕地和规划用地,山地多为经济林,耕地资源稀少,土地开发利用价值较高。路线方案的选择既要有利于土地的有效利用,同时也要注意工程规模与道路功能之间的平衡。

5 结语

基于线路定性分析、工程技术指标对比、工期、造价及规模、环境影响及建设条件对比总结等方法,针对鸿图嶂特长隧道路段线路方案开展研究分析,总结了勘察设计过程遇到的主要问题,阐述了设计体会和启发,为粤东山区特长隧道选线设计提供了思路和理念,对未来粤东高速公路建设具有一定的借签和参考。