“备战”与“运动”下的三线企业选址

——以二汽厂址问题为例的考察

2021-05-13崔龙浩

崔 龙 浩

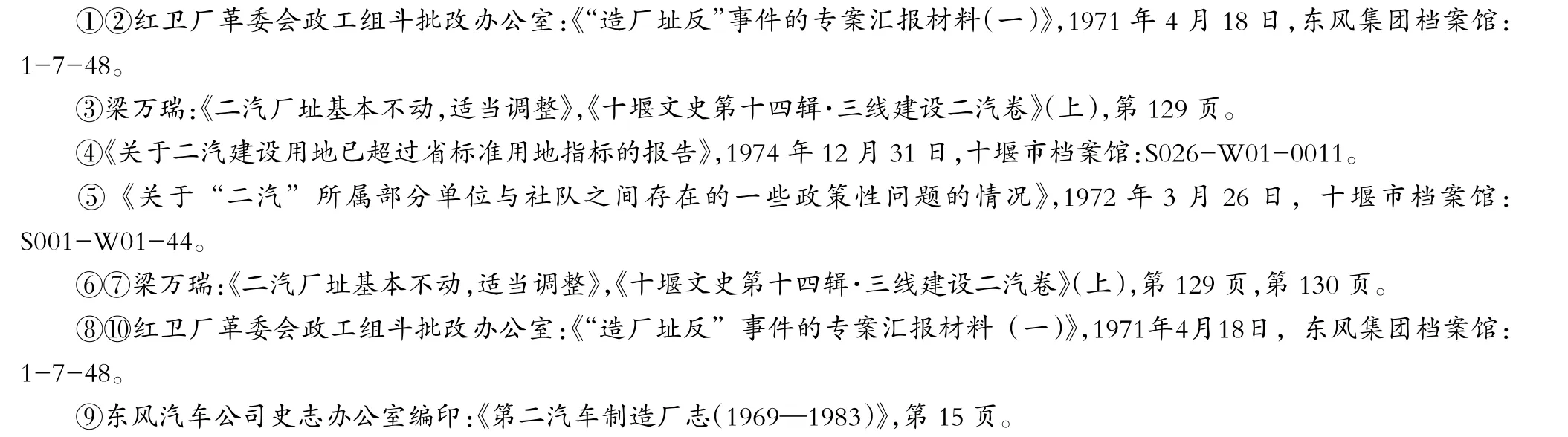

近年来,随着中国当代史研究的逐渐深入,围绕共和国前期经济建设特别是“三线建设”的研究逐渐展开。①其中,企业选址作为三线工业建设中的重要一环,得到了多位学者的关注。如董志凯提出,三线企业总体部署的特色为低投资、紧运行,各地从实际情况部署留下了丰富的经验教训,而能否重建协作关系与市场网络、科学规划城镇决定企业搬迁的成败。②段伟则具体考察了甘肃天水的三线企业,认为这些企业能够得到较好发展,与当初在企业选址中没有严格按照“靠山、分散、隐蔽”的三线工业布局方针,反而比较强调科学性有关。③在影响三线企业选址的具体因素方面,张勇、肖彦以四川彭县的三家三线工厂为例,认为在选址时中央部门起到了决定性作用,基本遵循了“山、散、隐”的原则,仅个别企业有局部的微调,而三线企业的职工为变更厂址所采取的各种行动,也对选址产生了一定的影响。④胡悦晗则提出,在具体踏勘厂址方面,工厂内部存在党政干部与技术人员之间的原则分歧与意见冲突,虽然前者的意见往往最终占据优势,但技术人员的建议也得到了一定程度的采纳。⑤

从这些研究中可以看到,三线企业的选址是建设中的核心问题,影响重大;具体施行中除考虑战备上的“山、散、隐”以外,还受到更多复杂因素的影响。本文以第二汽车制造厂(以下简称“二汽”)的厂址问题为例,对此进行了探讨。二汽作为三线建设中规模较大的几个工程之一,又是对交通、基础设施和布局要求较高的汽车企业,不仅其选点建厂经历了漫长曲折的过程,围绕厂址问题还产生了一系列政治风波。对二汽厂址问题进行研究,有利于加深我们对三线建设和共和国前期工业建设的理解。

一、“三线建设”与二汽厂址问题的由来

第二汽车制造厂的建设过程颇为曲折,前后经历过三次立项,前两次都因为种种原因而导致项目下马。但在早期筹建的过程中,后来影响厂址选择的各方面因素已经初露端倪。

早在1952 年,即第一汽车制造厂刚开始建设时,中央高层就提出要建第二个汽车厂。①1953 年,第一机械工业部组织开展二汽筹建工作,相关人员与苏联专家几经选址后,认为武汉青山比较合适。但很快负责华钢(华中钢铁公司武汉部分,即后来的武汉钢铁厂)的苏联专家组也看中了青山地区,中央计委提出选址以华钢为中心,二汽就调整到武昌答王庙一带建厂。②不过答王庙厂址也很快被放弃,据当时正在苏联访问的一机部汽车局局长张逢时回忆,一位苏联专家向他们提出,武汉有个长江大桥,原子弹投偏一点就投到汽车厂了。他们听了这个意见马上打电话回国,国内非常重视,决定把二汽建在四川,耽误了设计进度。其实这只是那位专家的个人意见,帮助筹建二汽的苏联专家组到武汉后,才知道二汽厂址已经迁到四川了,更直接导致二汽1956年在“反冒进”中下马。③

在1958 年“大跃进”的初澜中,二汽项目再度上马,计划在毛泽东的家乡湖南选址,定名为“毛泽东汽车厂”。从初期厂址选择上看,仍是延续一汽的思路,交通条件要便利。筹建组先后在湖南多地选址,但都因交通条件不理想,不通铁路而放弃。④但是,在这次筹建后期,随着国际形势特别是中苏关系的变化,选址思路已经开始向备战转变。根据中央指示,筹建组于1959 年底开始在交通非常不便的湘贵边界进行选址,以利于隐蔽。⑤这一要求无疑更加剧了选址的难度,导致厂址迟迟未能确定。随着“大跃进”后期经济形势的恶化,这次规划也很快在1960年底不了了之。⑥

回顾二汽第一次和第二次的筹建过程,可以看到从一开始利于备战就是一个重要的选址标准,经济合理、交通便利也是在服从国防的基础上才考虑的。相关部门对答王庙厂址不利于国防的重视,固然是出于尊重苏联专家意见,但更可以看到建国初期工业建设中强烈的国防色彩。

1964 年末,在“三线建设”的大潮下,二汽项目第三次上马。这次筹建采用当年斯大林汽车厂包建一汽的做法,由一汽包建二汽,在一汽筛选了大批干部、职工准备建设二汽,既疏散了靠近中苏边境的一汽的产能,又能加快建设速度,并由领导建设了一汽的饶斌牵头组成了筹备组。随后,饶斌推荐先后在一汽和南京汽车厂工作过的齐抗作为搭档,具体负责厂址工作,组织了厂址小组。⑦厂址选择初期,出于三线工程要求的“进山、分散、隐蔽”和便于运输的双重考虑,一机部确定围绕国家正计划在长江以南建设的战备铁路——川汉铁路沿线山区进行选址。经过调查,二汽领导小组认为把厂址摆在湘西沅陵、泸溪、辰溪三县境内比较合适,并写出了选址工作报告向部局领导汇报,部局基本同意。当时许多参与选址的人员都对这一方案比较满意,认为这一带青山绿水,鱼米之乡,生活条件较好。⑧

正当湖南方案有些眉目的时候,1965 年11 月,一机部部长段君毅得知中央决定将经湖南的川汉铁路线改为从湖北襄樊到四川重庆的襄渝线的消息,提议把二汽选址工作改至鄂西北一带,并就此方案向同在四川考察的中央书记处总书记邓小平做了汇报。邓认为厂址随着铁路线而变动理所当然,表示同意,①但当时还有种意见是要放在四川,他排除众议,明确指示:“四川交通不便,放汽车厂不合适,应该放在外边。”②邓小平还表示要再请示周总理,当晚便电话请示了总理,总理说可以同意,要报告毛主席,如毛主席无意见,即不再专门回答。③可以说,二汽最后定在鄂西北一带,主要是经过了邓小平的批准,这从相关文件中可以看到,④这也成为了文革中许多人质疑鄂西北方案的借口。

此后,二汽项目便进入具体选址布局阶段。与许多三线企业遇到的情况类似,围绕如何平衡备战和经济合理性等一系列问题,各部门、人员之间存在着一定分歧。1965 年11 月到1966 年1 月,厂址工作组对武当山南北两个可能的铁路方案沿线进行了细致踏勘,初步做出老营、谷城石花街等方案。2 月下旬,齐抗陪时任国家建委局长的张学儒进山考察,偏向于在谷城石花街一带建厂,并向上级部门做了汇报,这就是后来的谷城方案的雏形。⑤谷城石花街位于平原山地交界处,从建设难度、生产和生活条件来看,自然很容易得到工厂方面的青睐。但厂址小组也深知这一方案“隐蔽不足”,故也认真勘察了十堰等地。⑥具体选点布局的原一汽工厂设计处处长陈祖涛等,结合三线建设指导方针进行综合分析后,将厂址初步定在十堰。相对于石花街,十堰已经处于山区,但主管三线建设的一位计委副主任4 月到湖北检查工作时,还是对十堰方案不满意,认为要进大山,到秦岭一带选厂。⑦随后,有人从北京带回了建工部准备下发的“三线”建设的有关具体要求,即“七字八条”,要求厂房布置要贴、埋、嵌、散、藏、进、伪,车间面积不能大于3000 平方米,距离不小于300 米,主要车间要进洞,车间设计要作好隐蔽等。⑧此后一段时间,选址确实更加倾向了堵河以西的深山区。如在为选址做农村社会调查时,原定有十堰、黄龙、鲍峡三个小组,因人手不足直接把十堰小组取消了,只保留了西部深山区的两个小组。⑨对于这一非常不利的选址倾向,饶斌等筹备组领导很着急。⑩直到8 月,段君毅部长到二汽现场视察,对于一些过左的意见进行了抵制,认为适当分散、适当集中,但也要算经济账,汽车厂最后是难以保密的,要积极防空等。①在段部长的支持下,厂址小组围绕堵河东西(西部以鲍峡为中心,东部以十堰为中心),拿出了9 个初步方案。

1966 年10 月,由一机部牵头在郧阳老营召开了二汽选址现场会议,这就是二汽建设历史上著名的“老营会议”,国家计委、建委、一机部、汽车局、各设计院、湖北省委、中南三线建设委员会等和30 多个设计单位的设计人员、二汽各专业厂的筹备人员共500 多人参加了会议。会议由一机部副部长白坚主持,在会上,各方面的意见围绕9 个方案进行了激烈交锋。⑫当时文革已经逐渐展开,大家都手拿“红宝书”引用毛泽东的语录和有关领导的指示,为自己的观点作辩护。工厂方面人员主要支持更利于生产的东方案,还介绍了汽车生产特点和要求,各专业厂代表贴出大字报互相支持,但仍然有人坚持更符合战备要求的西方案。⑬

作为更了解政治变化的高层干部,白坚深知这样争执下去的后果,他严肃地说道:“清兵就要渡河了,你们还在议论纷纷。这个厂究竟还建不建?这次会议,一定要把厂址定下来。”陈祖涛认为白坚的意思是当时文化大革命己经开始,再不进行二汽建设很可能就要受到运动冲击而再次下马。会议上已经传达了毛泽东的《我的一张大字报》,尽管大家都不明白究竟是怎么回事,但白坚的发言让大家认识到形势紧张,一定要把二汽建起来。于是,会议决定由二汽建设五人领导小组拿决定性意见,最终提出了十堰方案。①

正是在这种内外合力下,经过整整20 天的会议,最终采取了相对合理的“东方案”,将二汽建厂地址确定在十堰东起白浪,西抵堵河,并决定于1967年4 月1 日开工。②相比于湖南三溪方案和谷城石花街方案,十堰可能并不能是最理想的厂址。但在当时条件下,已经是能够争取到的几乎最好的方案。而选址的一些“先天不足”,也为后来的厂址问题埋下了伏笔。

二、“文革”期间厂址问题的两次争论

老营会议期间,文化大革命正逐渐进入高峰。伴随着刘少奇、邓小平等主管经济和三线建设的领导人受到冲击,许多他们之前做出的政治、经济决策都受到了质疑。从1966 年末工交企业开始“造反”,特别是上海“一月风暴”后,在长二汽职工和老营基地职工中也开始出现造反组织。包括二汽在内的许多三线厂职工,都开始就工厂建设、生产、管理中的一系列问题,以“造反”的名义向中央反映情况,借此实现自身的诉求。③在这种情况下,围绕二汽的厂址问题又出现一系列事件,并在1967 年上半年和1968 年上半年集中出现过两次反映二汽厂址问题的事件,就是后来所谓的两次“厂址造反”。

1967 年2 月1 日,二汽在长春的群众组织“二汽革命造反大军”(以下简称“造大”)写信给李富春,对厂址等问题提出质疑。④另一群众组织“五七战斗兵团”也写信给中央文革小组,提出选址是否经过了毛主席的同意,“其中是否有鬼”。⑤虽然这些信件中也提到了鄂西北地区缺少煤、木等汽车的主要原料这些生产方面的不足,⑥不过主要还是从政治决策上质疑二汽选址的合法性,希望将十堰厂址打成“刘邓黑线”的产物。这些掺杂了不少政治谣言的质疑背后,却也反映了许多普通职工的心声。虽然相对于许多三线厂而言,十堰的条件不算差,但仍然存在着严重的问题。长春的二汽职工早已听说鄂西北厂址山高林密、野兽出没,湖南和石花街的条件则较好,许多人希望能够借“造反”将厂址迁到湖南或石花街,甚至干脆取消建设二汽,扩大一汽。

不过,随着“造反有理”的呼声逐渐提升,一些对十堰方案早有疑问的中层干部、技术人员也加入其中,不乏一些参加过前期筹备和选址的人员,希望借助“造反”使得厂址更加合理。虽然大家目的不同,但厂址问题很快成为长春、基地二汽职工中的重要议题。

在文革初期特殊的情况下,这些意见也的确引起了中央的重视。更重要的是,此时外部的战争威胁已经没有那么严重,中央开始调整前几年三线建设中的一些问题,包括很多工厂选址、布局不合理等。⑦2 月11 日,李富春亲自给二汽“造大”回信,说明二汽是中央批准的,不是某一个人批准的,厂址是因为修铁路计划的改变而改变的。⑧随后,在国家计委和建委的指示下,二汽在长人员被邀请派代表,到北京参加一机部组织的二汽建设会议,讨论厂址、四一开工等问题,以“充分听取群众意见”。⑨

2 月19 日,包括一些“造反派”在内的二汽代表,到京后进行研究,认为移回湖南希望不大,有人提出说:“李富春的信上,厂址定在鄂西北中央是知道的,但是,十堰地区有这么多问题,中央是否知道,还得弄清。”于是决定大家准备材料,把建厂中的问题全提出来,选一两个人在会上发言。①此时厂址汇报已经开始转向反映十堰方案的具体问题和提出具体可行的新方案,显然具有了意见汇报的意味,而不单纯是破坏性的“造反”。

2 月22 日至3 月8 日,会议在汽车局“造反公社”主持下召开,国家建委、基建局、汽车局、二汽筹备处、长春工厂设计处、基地代表等共60 余人参加。会上,二汽代表除拿出从一机部档案室借出来的资料,用以说明厂址是邓小平定的、饶斌依靠少数专家权威就选定厂址外,也具体列举了十堰厂址的种种问题。②经过整理,3 月2 日,在京二汽人员以工厂设计处、革命生产委员会、二汽造反总部、汽研造反大军全体赴京代表名义,向李富春、谷牧和周总理提交了《关于第二汽车制造厂厂址问题的报告》,包括了大部分他们认为十堰厂址存在的问题。军事方面,23 个专业厂布置在铁路和公路旁的山沟里,构成连片建筑区是小隐蔽、大暴露的布局,公路、铁路、水路都在东西两端,战时易造成交通断绝。生产建设方面,当地木材不足,满足不了大量施工的需要;没有地下水,用水库作为水源不可靠,单靠水电不能保证二汽大量用电,且水库被破坏的危险性大;当地人多地少,工农业争地矛盾突出,没有远景发展余地,勉强扩建会造成进一步密集等。③

从后面二汽遇到的实际困境来说,其中一些质疑是有一定道理的,特别是生产建设方面的一些问题。如二汽建设展开后,由于山区本就比较少的耕地被占用,工农业争地的问题一直比较严重,④多次出现生产大队、公社向上级反映二汽占地问题的情况,各分厂安装地下水管,挖的沟过宽过深,地占得稍多了,就会引起当地农民的不满。⑤供水供电方面,主要依靠还在设计的黄龙滩水电站(1969 年动工,1976 年才修好),为了从黄龙滩水库引水,后来专门修建了几十公里的引水工程。供电方面,由于水电不充足也不够稳定,1980 年代二汽又修建了一座大型热电厂。

由于山区建厂确实存在着这样那样的问题,生活也会受到很大影响,除了这部分赴京代表,多个在长二汽群众造反组织纷纷向李富春、谷牧写信,直接主张二汽搬出山区,东迁至谷城石花街分片布厂。这样,厂址出现新的“西方案”(十堰)和“东方案”(谷城石花街)之争。⑥

为了既能保证开工,又能缓和“造反”,一机部决定在之前定下的四一开工的同时,召开二汽厂址总体布置调整会。1967 年3 月31 日,一机部发出《关于进一步发动群众讨论和调整二汽总体方案的通知》,4 月1 日,基地举行开工典礼,同时召开调整会,经过近一个月的大批判、现场踏看和会内外磋商,认为老营会议确定的厂址和总体布局是符合政策的,但也有缺点,需要调整,于是将“老营会议”的东起白浪改成了白浪公社,扩大了可用地范围,减缓了工农争地的压力,增加了布置的灵活性。⑦可与许多人期盼的石花街方案相比,这次厂址调整仍然非常有限。随着文革进入“武斗”阶段,特别是七二零事件后,基地形势更加混乱,许多人员回到长春,二汽建设陷入停滞,第一次厂址汇报也就告一段落。⑧

1967 年8 月31 日,为了恢复二汽建设,国家计委、建委以(67)计基字679 号文发出“关于第二汽车厂建设问题的通知”。内容是二汽项目列入第三个五年计划和1967 年国家计划,1968 年继续施工,请一机部抓紧各项工作。一机部有鉴于二汽形势比较混乱,向中央申请了军管二汽。⑨为了赶在中央正式下文件确定厂址之前提出石花街方案,9 月,二汽“造大”主要领导人也起草了请求军管二汽的报告,列举了二汽建设中的许多问题,认为厂址不合理,十堰的基建投入还不多,⑩并准备再次赴京汇报。这就是第二次厂址汇报。他们还总结了第一次“汇报”失败的原因,认为知识分子居多,声势不够,这次“都是老师傅,有群众基础……不怕风险”。①10 月23 日到27日,长春举行了三次“造厂址反”联络员会议,此时“造厂址反”的口号才正式提出。会上研究决定组成上京“造反”代表团,10 月27 日,部分会议代表去京“造反”,在京期间向建委建设局局长王津汇报了一次,王津表示向建委副主任谢北一反映。②此时中央的形势也比较混乱,二汽的“造反”行为还得到了一些中央部委“造反派”的支持。如1967 年11 月“造大”代表赴京汇报时,就在汽车局“造反公社”安排下见到了国家建委、一机部和汽车局的主要领导。③此时,石花街方案已经形成了一定声势,并得到了一些中央部委干部的支持。

1968 年2 月份,二汽在长春和基地的群众组织(武汉钢工总二汽革命造反司令部、吉林省红革会二汽工革司、吉林省长春公社二汽造反总部)联合汇报组向李富春写信,提出二汽在十堰建厂存在不少根本性问题,后患很多,不符合毛主席的指示和三线建设方针,是“大集中、小分散”,建议在石花街分片布厂。根据群众组织反映的情况,四月底,一机部和建工部军管会联合向有关单位发出了“关于召开和筹备第二汽车厂第二次调整会议的通知”。会议调查准备期间,绝大多数同志都感到:东方案地域开阔,有山可靠,能分片集中布局,襄渝铁路能提前一年以上通车,军工部门能摆,二汽也能摆。④

此时,中央的方针似乎也有所松动。国家建委副主任谢北一在听取东方案汇报时,传达了李富春、李先念、聂荣臻几位副总理的指示精神:1.十堰厂址从“六字方针”方面作了考虑,从经济合理观点怎样看?成本是否增加,要考虑一下。2.贯彻“六字方针”中,“大分散、小集中”应如何理解?工厂进沟对防空好一些,还要考虑积极防空。3.谷城可以去看看,若适合建汽车厂,军工厂可作些调整。4.汽车厂厂址是大事情,建议组织总参、一机部、五机部等部门都到实地看看比较比较再决定。⑤根据以上精神,6 月25日,国家建委、一机部、五机部、建工部、化工部、铁道部、总参、武汉军区、湖北省革委会、湖北省军区、湖北省三线办公室等部门负责同志来二汽现场,听取了东西方案的介绍,但都未明确表态。⑥东方案没有十堰方案符合三线建设的要求,没有人愿意轻易表态。此时,厂址汇报活动已经达到了一个顶点,东方案的成功似乎就在眼前。

但随着国际形势的变化,三线建设又开始逐步恢复。1968 年11 月19 日,周恩来批示“二汽就在湖北郧县十堰地区建设”,这才平息了争论,使二汽的厂址最终得以确定。但围绕厂址的风波还没有停息。

三、“斗批改”中对厂址问题的建构

1969 年1 月,由武汉军区直接主持下的二汽现场会议,是二汽恢复建设的一个里程碑,基本结束了之前的无政府状态。随后中苏爆发珍宝岛事件,全国进入紧张的备战,二汽建设再度掀起高潮。在中央和军管干部的支持下,包括饶斌在内的很多领导干部恢复了工作,二汽生产秩序逐渐步入正轨。但在具体建设、生产方面,厂内仍存在一定分歧,特别是一些军队干部和企业干部、技术人员之间,在“政治车”“干打垒”“设计革命”等一系列问题上,⑦出现矛盾。厂内存在的异议声音,让军管人员放心不下,特别是对于厂址的质疑,一直没有完全平息。主持二汽建设的武汉军区一位副司令提出,“要准备打仗,要搞大批判”,批评了知识分子和“厂址造反”。作为当时厂领导的齐抗也不得不对自己在厂址问题上的“动摇”检讨,说“打仗要求分散,生产要求集中……自己掌握不好,需要好好学习”。⑧

为了稳定二汽局势,军管部门采取各种措施压制生产建设方面的异议。恰在此时,清查“五一六”和“斗批改”运动展开了。在政治需要下,“厂址造反”成为了整肃厂内技术人员和异议声音的利器,范围被严重夸大。被认为“参与‘造厂址反’的有158 人,其中处以上干部16 人,科级干部10 人,工程师12人,一般干部66 人,工人22 人”,并上纲上线到“攻击伟大的中国人民解放军”,“错误非常严重”。①

从上文我们能够看到,“造厂址反”主要是向上级部门进行意见汇报,而且有很多人支持。二汽“斗批改”办公室自己也不得不承认,“在部分群众中对‘造厂址反’本质认识不清,恨不起来,有的人现在还说,他们是我们派去的,是好心办了坏事,恨不起来”。②

但很快政治风向又发生了转变。九一三事件后,武汉军区、省革委会的一些干部被作为林彪在湖北省的“黑线”受到批判,在其主导下的“厂址造反”“出政治车”等事件被重新定性。新的领导班子承认清查“厂址造反”面是大了,“厂址造反那时没有几个人,但是影响大,好多人连去也没去过”。为了避免留下隐患,在落实政策中不提“平反”,对于牵涉人员只宣布无事,不要影响任用。③厂内绝大部分干部职工也都知道“厂址造反”,很多人就是正常反映情况,大部分相关干部职工得以正常工作生活。④

但也不是所有牵涉“厂址造反”的人员都毫发无损。因为“政治车”等问题而与一些军队干部产生矛盾的齐抗,被作为“厂址造反”的幕后黑手,差点被打成“现行反革命”,被迫离开二汽回到南京,很长时间没有组织关系。⑤

结 语

二汽的建设与选址,是在共和国初期特殊的政治、经济和社会条件下进行的,具有鲜明的时代特点,也在当时的条件下尽量做到了合理。基层职工的厂址汇报,具有较强的经济理性,也利用了特殊的政治形势,但终究还是服从了国家诉求。“文革”结束以后,二汽马上面对生产空间不足、走出十堰的问题。1982 年,铸造三厂成为第一个走出十堰的二汽直属企业,在其选址过程中,连谷城都没有考虑,直接选择了面积更大、交通等各方面条件更加优越的襄樊市北部地区,发展成了今天的襄阳基地。从二汽选址的个案我们能够看到,在共和国早期的工业建设,特别是三线建设中,工厂选址极易受到军事、政治、经济形势变动的影响,因其特殊性也经常成为不同社会群体争议的焦点。这种国家主导的工业化进程,所需的制度代价较高,变动性也较大,一旦其强制性、政治合法性减弱,就会出现比较严重的波动。三线建设中的诸多项目,在文革初期都遭遇了困境和内部纷争,也是这一独特工业化过程中所付出的代价。