青藏高原土地利用景观格局变化分析

2021-05-13张兴

张 兴

(长安大学地球科学与资源学院,陕西 西安 710054)

景观格局是指景观的空间结构特征,是景观的异质性的具体表现,空间异质性是景观的重要属性之一[1]。土地利用景观随着自然环境的制约和人类活动的干预而发生变化,同时是自然界最普遍和最重要的景观类型[2],对于土地利用景观格局的研究也是学术研究的热点,并逐渐成为全球变化研究的前沿。有关土地利用景观格局变化特征及时空演变规律的研究,国内外学者均取得了丰富的成果[3-7]。

青藏高原被誉为“世界屋脊”和“地球第三极”,其独特的自然格局和丰富的生态系统对我国乃至东亚地区的生态安全稳定具有重要的屏障作用[8]。近年来,随着全球气候变化以及人类活动的加剧,使得青藏高原的生态环境与生态安全正面临着巨大压力[9],对于青藏高原地区展开土地利用景观格局变化的研究对青藏高原国家生态安全屏障保护具有重要意义,同时可为该区域的生态环境保护提供科学依据。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

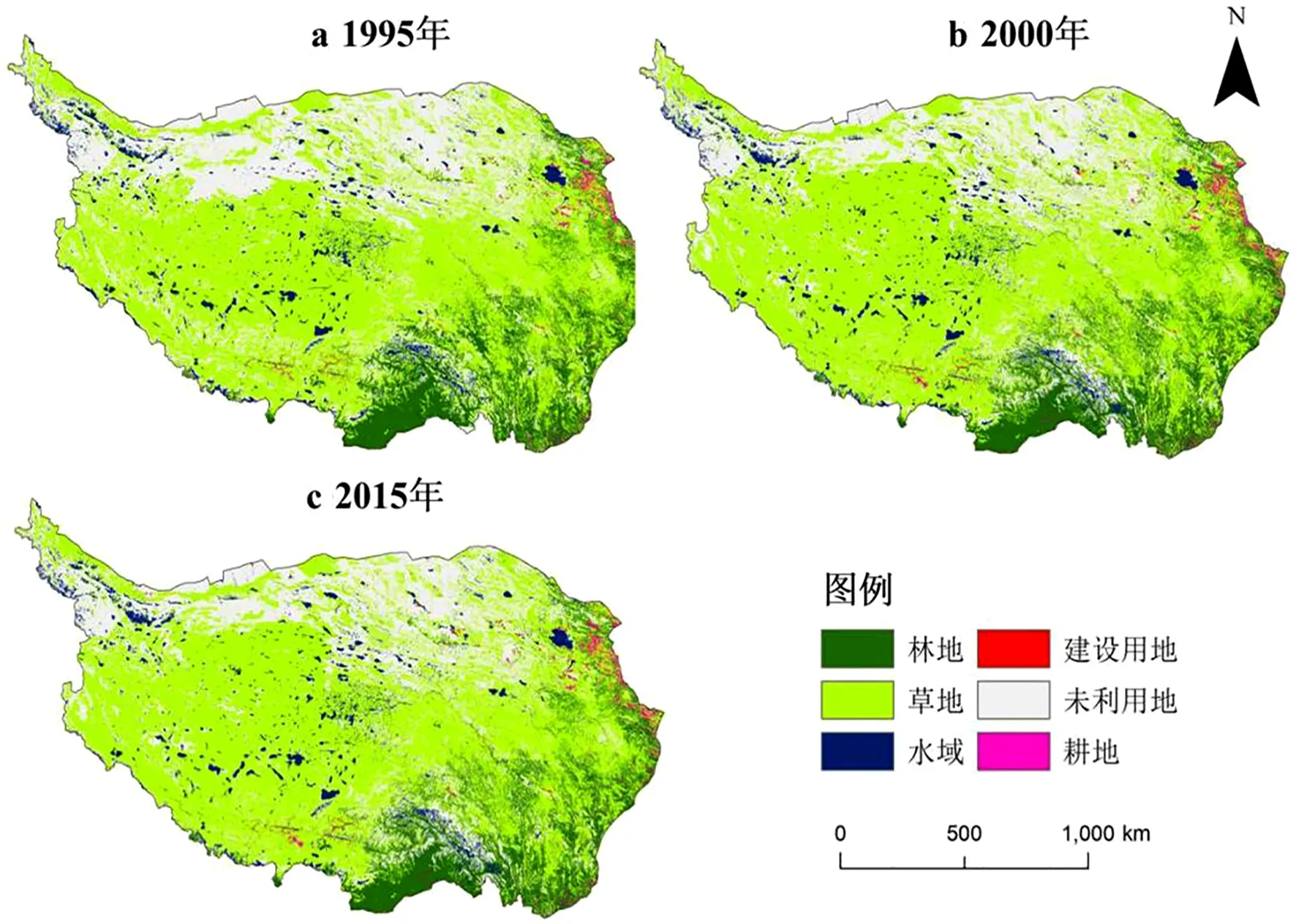

青藏高原地处我国西南部,东西跨度超过31个经度(N26°10′~39°30′,E73°20′~104°20′),见图1。平均海拔4000m以上,面积约250万km2,约占中国国土面积的1/4,是中国最大、世界平均海拔最高的高原[10]。青藏高原内部有1500多个湖泊,同时也是中国和东南亚地区多条河流的发源地,如长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江等[11]。青藏高原的部分山脉延伸至多个国家,由于国外数据获取难度大,本文只研究我国境内部分,从行政区划来看,青藏高原地区地跨青海、西藏、新疆、云南、甘肃、四川等6个省区。

1.2 数据来源

青藏高原地区土地利用数据及行政区划shp格式文件来源于中国科学院资源环境数据云平台(http://www.resdc.cn/)。

2 研究方法

2.1 土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵是描述某事物从t时刻状态转移到t+1时刻状态的概率[12]。土地利用转移矩阵可以直观全面地反映土地利用变化的来源和去向,以便对土地利用变化进行定性定量分析[13],其表达式:

(1)

2.2 景观指数的选择与计算

在众多景观格局的分析方法中,景观指数的应用最为广泛。景观指数可以高度集中景观格局信息,反映其结构组成,对于景观空间配置格局等特征进行比较的一种定量指标[14,15]。Fragstats3.3将景观指数分为斑块(patch)、类型(class)和景观(landscape)3种类型。结合本研究目的和青藏高原景观特征,从类型和景观2种水平上选取了7种景观指数进行分析,各指数的缩写及生态学意义在Fragstats软件中均有具体说明[16]。

2.3 核密度分析法

核密度分析法通过数据样本来研究空间数据的分布特征,并通过既定的距离衰减函数来度量研究要素密度的变化情况,以探索热点在空间区域的分布和变化特征。该方法广泛应用于聚集类的实证分析研究,核密度值的高低表示研究对象在空间上集聚程度的大小[17,18],其表达式:

(2)

式中,Fn(x)表示核密度值;(x-xi)表示估计点到的距离;h表示带宽;n表示带宽范围内的点数。

3 研究结果

3.1 土地利用变化分析

3.1.1 土地利用动态变化分析

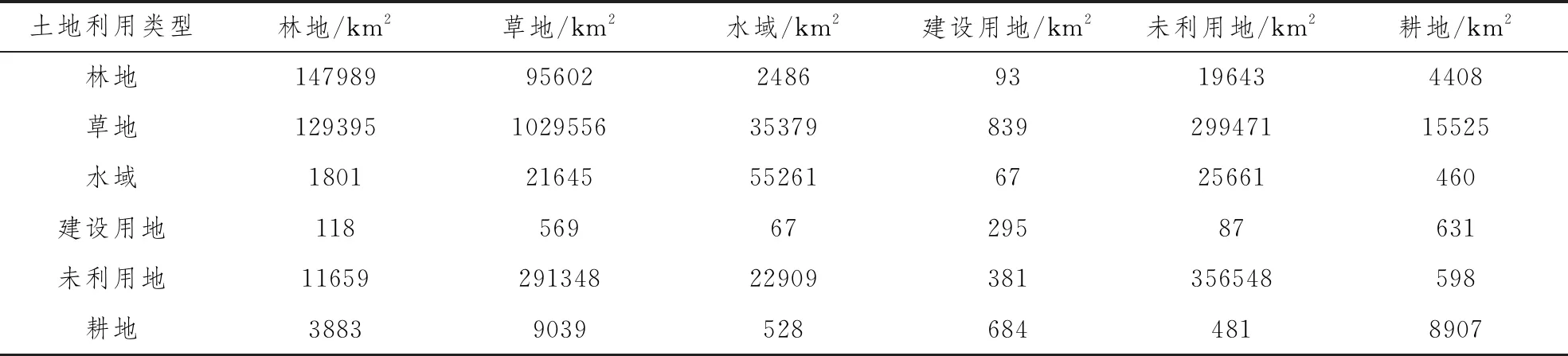

土地利用结构变化可以充分反映出土地利用动态变化趋势,各土地类型之间的转化趋势主要通过土地利用转移矩阵来实现。根据1995年、2005年和2015年的土地利用数据,在IDRISI软件中利用Markov工具生成土地利用转移面积矩阵,该矩阵反映了1995—2005年以及2005—2015年林地、草地、水域、城乡、工矿及居民用地、未利用地和耕地这5种景观类型转移的面积,见表1、2。

图1 青藏高原1995—2015年景观类型分布图

1995—2015年,青藏高原地区林地和未利用地面积减少,草地、水域、建设用地和耕地面积均增加。由表1可知,1995—2005年,林地和未利用地面积减少,其它类型均增加。林地的主要转移去向为未利用地和草地,未利用地主要转移为草地和水域;其它类型方面,草地的增加主要由291348km2的未利用地和95602km2的林地转化而来;水域的增加主要由35379km2的草地和22909km2的未利用地转化而来;建设用地和耕地略有增加,但变动幅度较小。

表1 1995—2005年土地利用转移面积矩阵

由表2可知,2005—2015年,林地、未利用地和耕地面积减少,其它类型均增加。林地主要转移为草地和水域,面积分别为19420km2和9610km2;未利用地转入水域面积最大,达75051km2;耕地面积减少幅度不大;其它类型方面,草地的增加主要由19420km2的林地和14914km2的未利用地转化而来;水域的增加主要由115922km2的草地和75051km2的未利用地转化而来;建设用地变动幅度仍较小。

表2 2005—2015年土地利用转移面积矩阵

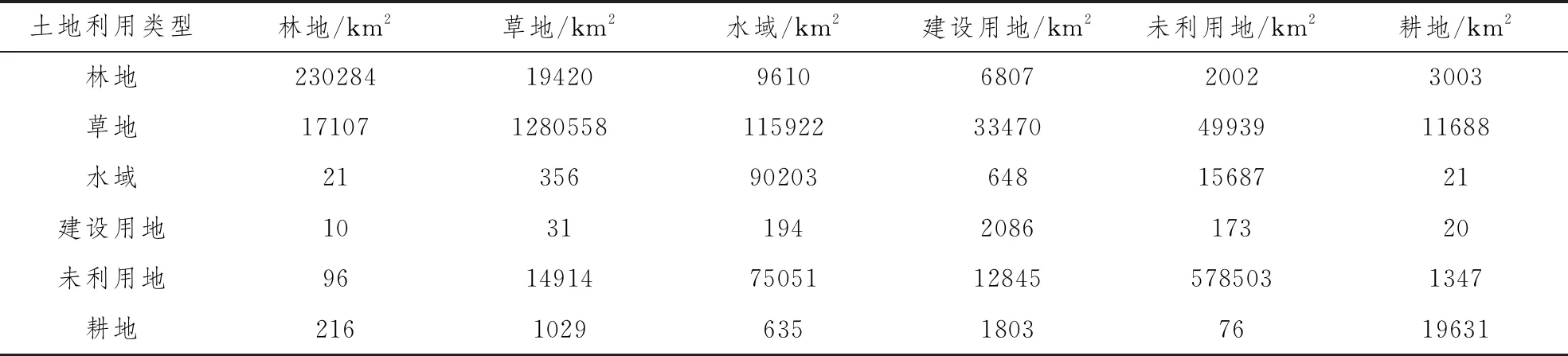

3.1.2 景观类型变化的核密度分析

核密度值的高低表示研究对象在空间上集聚程度的大小。本文依据1995和2015年青藏高原土地利用类型图,利用ArcGIS提取1995—2015年间6类土地利用类型发生变化的地区,进行核密度分析,得出1995—2015年6类景观变化的空间可视化结果,结果见图2。

图2 1995—2015年青藏高原地区景观类型变化的核密度分析图

结合表1、2可知,林地面积变化的高密度区主要集中分布于青藏高原的东部及东南部地区的高山峡谷区,如藏东南、川西和滇西北地区等。由于建设用地的扩张、树木的砍伐等原因,林地面积在1995—2005年迅速减少[19],但在2005—2015年间,生态安全屏障建设工程实施的成效显著,使得林地面积趋于稳定,变化幅度较小;青藏高原草地是我国生态安全屏障的重要组成部分,草地面积变化的高密度区域分布广泛,气候变暖变湿和生态恢复工程是青藏高原变绿的主要动因[20];水体面积的变化集中于青藏高原几大湖区,如青海湖、纳木错、班公错、色林错等。在全球变暖导致以青藏高原为核心的“第三极”地区成为全球变暖最强烈的背景下,青藏高原地区的水体正在发生剧烈变化,冰川加速退缩、冰川径流增加、湖泊显著扩张导致了较大幅度的水域面积增加[21,22];建设用地的变化集中于青海及西藏的主要城市,如西宁和拉萨,人口增长和社会经济的发展是建设用地扩张的主要动因;未利用地变化的高值区主要分布在青藏高原地区的西北部及南部的裸岩砾石地和东北部的裸土地区域,未利用地面积主要呈减少趋势,这也是气候的暖湿化和生态保护共同作用下的结果[23];耕地变化集中于河湟谷地、雅鲁藏布江中游及其2个支流流域区域,耕地面积整体呈上升趋势,耕地扩张的主要原因是人口增长、经济发展以及农业机械化的大规模发展,如机耕、机收的推广[24]。

3.2 景观格局分析

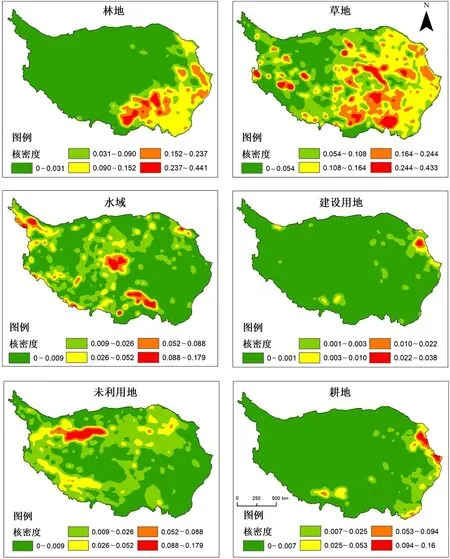

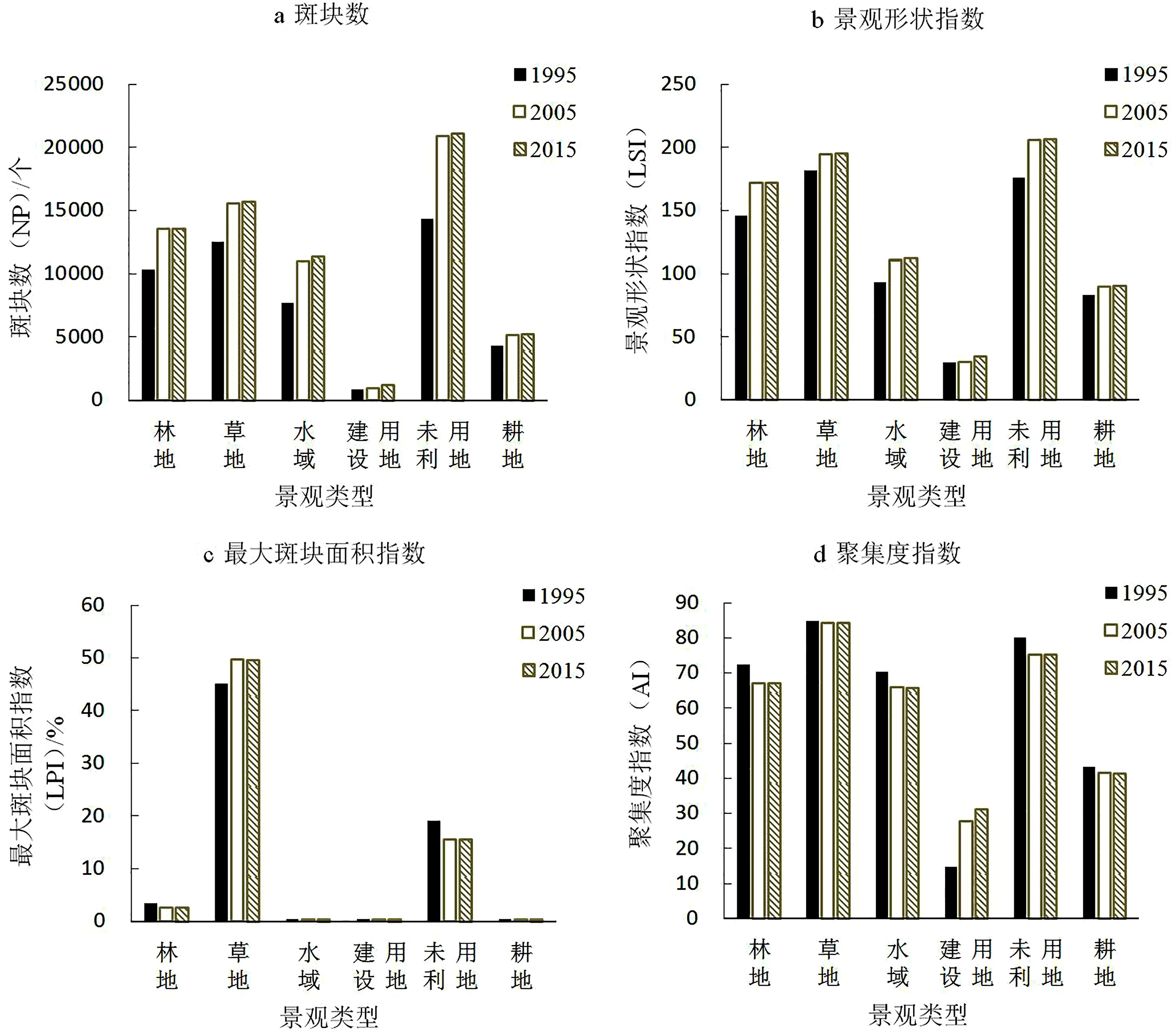

3.2.1 类型水平上景观格局指数分析

在类型水平上分析景观格局,能够明确不同景观类型的动态特征及其对整个景观类型的影响程度。图3a和3b中,6种景观类型的斑块数(NP)和景观形状指数(LSI)在1995—2015年均呈上升趋势,表明其景观破碎度加深,形状趋于复杂化,离散度增加。由图3c可知,草地的最大斑块指数(LPI)远高于其它类型景观,加之草地的总面积最大,表明草地在6种景观类型中占主导地位;其次为未利用地和林地,草地的最大斑块指数(LPI)在1995—2015年总体呈上升趋势,未利用地和林地的最大斑块指数(LPI)呈下降趋势,可见草地对于整体景观的影响仍在逐渐增加;水域、建设用地和耕地的最大斑块指数(LPI)数值远低于其余景观,表明其对整体的景观影响较低。由图3d可知,林地、草地、水域和未利用地都呈现出了很高的聚合度,说明这几种景观类型在空间上的分布态势呈现集中的特点;建设用地和耕地聚合度较低,主要是因为其分布相对零散,但建设用地的聚集度指数(AI)有所上升,林地、水域、未利用地和耕地的聚集度指数(AI)有所降低,是因为在开发利用过程中受到一定的蚕食,使得这些景观的破碎程度加大。

图3 青藏高原地区1995—2015年景观类型指数

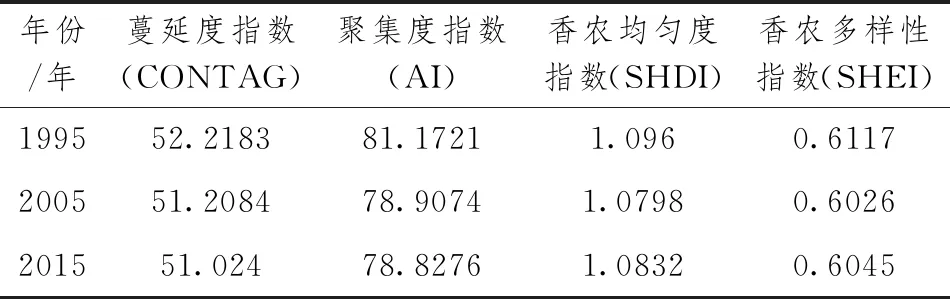

3.2.2 景观水平上景观格局指数分析

从景观水平上对景观格局进行分析,能够明确景观格局整体演变规律。由表3可知,1995—2015年,青藏高原地区的蔓延度指数(CONTAG)呈逐渐降低趋势,表明各类景观类型的中小型斑块数量逐渐增多,景观连通性变差;聚集度指数(AI)逐渐减少,表明不同斑块间的聚集程度减弱,破碎程度加大;香农均匀度指数(SHDI)以2005年为界,先减少后增加,表明2005年之后,景观趋于复杂化,异质性增加,景观格局向着均衡化发展;香农多样性指数(SHEI)以2005年为界,先减少后增加,表明2005年之后,研究区景观格局的均匀度增加,各类型景观逐步分化为更小的斑块。

表3 青藏高原地区1995—2015年景观水平指数

4 结论与讨论

本文基于青藏高原地区土地利用数据,对该地区土地利用及景观变化格局进行分析,结果如下。

1995—2015年,青藏高原地区土地利用结构发生了剧烈变化,林地和未利用地面积减少,草地、水域、建设用地和耕地面积均增加。气候暖湿化和生态保护工程的实施使得青藏高原的林地面积迅速减少转变为趋于稳定,未利用地面积持续缩小,其转移去向主要为草地及水域,草地和水域面积显著增加;同时人口增长和经济的发展所带来的建设用地和耕地的扩张也较为显著。

研究时段内青藏高原地区的景观格局变化显著。类型水平上,6类景观的斑块数(NP)和景观形状指数(LSI)上升,表明其景观破碎度加深;草地的最大斑块指数(LPI)最大,表明其占据主导地位;林地、草地、水域和未利用地在空间上的分布都很集中,而建设用地和耕地的聚合度较低,主要是因为其分布面积小,且相对零散。景观水平上,整体的蔓延度指数(CONTAG)和聚集度指数(AI)下降,香农均匀度指数(SHDI)和香农多样性指数(SHEI)先减少后增加,表明研究区内部景观破碎程度加大,各类型景观逐步分化为更小的斑块。

青藏高原在1995—2015年间,土地利用景观格局发生了重要变化,景观碎片化程度明显加深,一系列的变化体现出青藏高原地区的生态环境正在遭受着巨大挑战,需要增强对于青藏高原地区生态环境保护的意识。