“汽车理论”课程与思政教育协同育人的实践研究

2021-05-12吴娜刘超

吴娜 刘超

[摘 要] “思政教育”走进课堂是新时代对大学教育的新要求。以“汽车理论”课程为例,探索了课程与思政教育协同育人的实施方式,给出了“汽车理论”课程融合思政点的案例,为“思政教育”融入工科教学环节提供了参考和借鉴。

[关键词] 新时代;汽车理论;思政教育;协同育人;工科教学

[基金项目] 2018—2019 年度河北省高等教育教学改革研究与实践项目“新工科背景下地方本科院校汽车类专业工程实践能力培养的研究”(2018GJJG542);2019年度唐山学院教学改革研究与实践项目“新时代汽车理论课程与思政教育协同育人的机制及路径研究”(JG1975)

[作者简介] 吴 娜(1980—),女,河北唐山人,博士,唐山学院交通与车辆工程系副教授,汽车服务工程专业负责人,主要从事汽车零部件塑性成形理论及工艺研究;刘 超(1982—),男,河北青县人,博士,唐山学院交通与车辆工程系讲师(通信作者),车辆工程专业负责人,主要从事汽车零部件塑性成形理论及工艺研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)11-0109-04 [收稿日期] 2020-11-16

一、研究背景

在全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面”[1]。作为高校专业课教师,应该结合自身的工作岗位特点,在专业课教学过程中寻找课程思政的结合点,并把二者有机地融合在一起,努力做到教书不忘育人、授业不忘传道,此工作具有重要的意义。学生从中学步入大学,从高中家长、教师“看管式”高度密集型学习环境,到大学自由的低密度型学习环境,学习环境和生活环境发生了极大地变化。这一阶段的学生正处于十八九岁的年纪,随着生理的日趋成熟,“成人感”逐渐形成,呈现出的特点为:自我意识骤然加强,对以前认知的教师和家长眼中的“好孩子”形象产生质疑,具有强烈的自我表现欲,敏感好奇易冲动,容易受到外部因素影响,缺乏自控力和客观的判断能力。然而,随着电子设备的普及应用,互联网的高速发展,网络娱乐行业不断地扩张,学生深受影响[2-4]。另外,高校普遍存在专注专业知识,忽视道德素质培养的问题,导致学生的职业素养不高、历史感和责任感不强、价值观不正确[5]。基于上述问题,要求高校“一线”教师不仅专注对学生专业技术能力的培养,而且在教学过程中关注对学生的思想认知、政治觉悟和道德品质的培养,引导学生成长为德才兼备、全面发展的国家栋梁人才。余为[6]提出了结合“理论力学”课程历史、课程内容、学生课堂表现、时令气候以及教师自身修养等五个方面,通过引入生活和工程中的实际例子,培养学生积极的人生态度、思考方法、分析和解决实际问题的能力。邓小伟[7]等通过对“浮游选矿”的发展历史、技术应用、基本方法、发展前景等知识的梳理,增强了学生对社会生产力、国民经济与能源结构、人与自然环境的关系、历史使命感与社会责任感的认识。车辆工程专业的学生对汽车专业相关的知识比较感兴趣,尤其是对汽车动力学、汽车燃油经济性、新能源汽车技术、智能汽车技术等相关知识。把汽车专业的相关知识中融入与专业相关的典型事例,具有实际感,从而激发出学生的认同感,进而提高相关素质。由此,专业课程的“课程思政”非常重要。在教学过程中,需要摸索如何将汽车专业的知识点和思政元素有机地融入车辆专业相关的典型事例中,使学生对知识点的理解具有实际“带入”感,激发学生的认同感,进而提高学生的工程素養和责任感。目前虽然各高校均开展了“课程思政”系列工作,但对于“课程思政”的实施模式仍处于探究阶段,特别是针对不同学科、不同专业、不同课程,如何将专业教学内容与思政元素有机地结合,尚需要广大“一线”教师在实际教学中进行不断地摸索与研究。本文以车辆工程的“汽车理论”课程为例,探索了“汽车理论”课程与思政教育协同育人的实施方式,以期为课程思政在实际教学中的开展,提供参考和帮助。

二、课程思政的目标和任务

高校肩负着为国家培养建设者和接班人的重任,随着世界各国间联系日益紧密,各种文化和价值观冲击着大学生的思想,对大学生思想理念的建立与形成造成了很大的影响。而理想信念决定着人的前进目标和精神状态,一个人只有有了崇高的理想和坚定的信念,才会具有自强不息和逆流而上的决心[8]。为此,“培养什么样的人”成为高校教育面临的主要问题。大学教育的“课程思政”是以课堂为平台,以教师为媒介,将思想政治教育有机地融入各门课程之中,将思政元素贯穿于教学实施过程之中,实现科学知识传授与思想价值观建设的有效结合,旨在实现潜移默化地立德树人,从根本上让学生认识到学习的意义,认识到自身的责任,完善“三全育人”的机制,为国家培养一批思想坚定、科学技能过硬的社会主义建设者和接班人。

三、教师团队建设

教师是教学活动的设计者与组织者,不仅承担传授科学知识的责任,而且担负着立德树人的责任。作为教育工作者,在育人之前先要“育己”。要解决思想政治教育与专业课程相融合的问题,每一位教师都要确立坚定的共产主义信念,拥有自强不息、爱党、爱国、爱岗、敬业、为人民服务的精神。课程组鼓励每一位教师都要坚持政治理论学习,深入理解习近平新时代中国特色社会主义思想,理解思想政治教育“走入”课堂的内涵;鼓励每一位专业教师在坚定信念、掌握课程思政要义的同时,不断丰富提高自身科学素养,不断提高自身人格魅力,结合思想政治学习内容,积极开展“思政进课堂”的教学讨论,互相学习、互相鼓励,旨在形成一支业务能力强,并且思想坚定,能够在“教书”的同时向学生传播正能量,使学生在学到科学知识、掌握科学技能的同时,树立正确的世界观、人生观和价值观。

四、新时代“汽车理论”课程与思政教育协同育人的实施方式

结合车辆工程专业“德才兼备”的培养目标,以理论教学与思政教育协同育人的理念为基础,将思政点穿插入“汽车理论”课程的教学环节中,具体采取的实施方式如下。

(一)“5分钟”思政火花

根据课程教学环节的内容、课堂节奏,适时结合新闻事实、典型案例,利用简短的时间,将思想政治教育融入课程教授过程,既避免了知识点“满堂灌”,学生思维疲劳的弊端,又能将“正能量”传递给学生;既能形成轻松的课堂环境,又能在潜移默化中使学生形成正确的意识形态。

(二)专题讲座提升专业和思想双素养

依据车辆工程专业特点和学生关注热点,开展专题报告,如:新能源汽车新技术的应用、大数据时代对人才的需求、创新思维的养成等,在提高学生的科学素养、开阔学生视野的同时,通过对科研院所研究人员、企业高管或技术工程师实际工作案例的讲解,激发学生工程实践意识,引导学生结合学科竞赛项目,养成主动学习、主动运用的自主学习意识,同学间的协同工作意识以及勇于担当的责任感与使命感。

(三)师生互动共同提高

通过建立班级微信群、钉钉群等形式,与学生建立动态联系,鼓励每一个学生表达自己的真实想法,关注学生思想动向,通过师生讨论,帮助学生树立正确的人生观。

五、“汽车理论”课程思政的实施方法

(一)课程大纲的修正

课程大纲是课程教学的纲领性文件,思政进课堂首先应该在纲领性的文件中得到充分的体现。增加明确的教学目标,通过对本课程专业知识的讲解,培养学生团结协作、认真、严谨、敬业的职业素养;通过讲解汽车行业的发展趋势、汽车企业发展现状和汽车技术革新,培养学生的爱国情怀、民族自信及创新意识,增加学生的责任感和使命感,开阔学生视野;使学生能够根据掌握的汽车知识形成正确的汽车审美观、消费观和价值观,提高学生综合素养。

(二)教学内容的设计

针对“汽车理论”的各章节知识点,分别设计了八个不同典型的思政融入案例,保证每四个课时就实现一个思政点的融入。其一,讲解汽车发展史及中国汽车工业发展现状时,以吉利和长城两个国内自主品牌为例,介绍他们立足于世界汽车品牌之林的艰辛历程,培养学生的爱国情怀、民族自信,增加学生的责任感和使命感。其二,分析行驶阻力时,对汽车滚动阻力的成因进行深入探讨。滚动阻力为汽车轮胎发生迟滞损失现象,由于轮胎内部分子摩擦造成的能量损失,由此产生的阻力。对于滚动阻力的产生原因,绝大多数学生的回答是轮胎与地面之间的摩擦力造成。对阻力的讲解,可以引导学生了解求学的过程就是“拨开迷雾”的过程。其三,分析汽车制动性时,讲解汽车前、后轮抱死造成的不同后果,同时引入制动防抱死系统ABS的作用。制动防抱死系统一直由德国某公司制造的ABS占据市场,近年来国内自主品牌制造的ABS开始逐步在市场中占据一席之地,并且该技术较国外更具有先进性,通过讲解国内自主设计制造的制动防抱死系统的研究发展历程,让学生体会科研工作者“十年磨一剑”的精神意志,同时又激励学生为国家强盛而努力学习的决心。其四,讲解图解法求解汽车性能时,不仅让学生理解加速时间需要使用加速度倒数的积分方法求解,任意一点均为连续曲线上的积分步,每一积分步虽然微小,但都能影响到整个计算结果,而且通过该事例让学生懂得求学之路或职业生涯都应有“不积跬步,无以至千里”的思想。其五,在讲解汽车燃油经济性时,针对汽车动力性与燃油经济性之间的矛盾,引导学生了解很多的事物都是存在矛盾性的。尤其是工程技术人员,在解决实际问题时,经常遇到“鱼和熊掌”的问题,往往不能兼得的时候就要分清主次,因地制宜,总能得到最合适的解决方案,也许不是最佳的,但却是最经济的。分析动力性与燃油经济性的两个矛盾时,应分析各选定装置参数对两者的影响规律,针对不同的车型、不同的用户群体、不同的设计原则,得到合理的匹配方案,在一定程度上缓和这个矛盾,进而体会工程应用的复杂性。其六,讲解附着率的概念时,以国内某高速路段汽车交通事故为例,介绍汽车不能无限制地提高其行驶速度的原因,即汽车行驶时应满足附着率的条件。由汽车力学模型出发,从本质上探讨高速行驶的汽车存在的安全隐患。由此,可知事物都应遵循客观规律,不可一味地追求某一特征。另外可以极大地提高学生安全驾驶的意识。其七,在讲解平衡图法时,对平衡图法及动力特性图进行比较,可得到“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,对同一事物不同角度的解析,得到不同侧重点的观点。其八,讲解二自由度汽车模型时,分析汽车侧翻的产生原因,提高安全及法律意识。分析最大爬坡度时,国家规定最大爬坡度为车辆正向行驶,但是对于某些车型来说,倒车上坡可实现更大的爬坡度,此观点为诡辩论,应合规合法地完成车辆设计。

(三)丰富思政内容

在思政课教学方法和手段改革上,除了实施计划中的思政点,另外又把课本理论知识与国际、国内实际,学生学习、生活实际相结合,开展新的思政融合点,采用多媒体、网络等现代化教学手段进行教學。与此同时,丰富课程的线上资料,利用国家网络教学的资源平台,并同步于国家主导的人工智能方向,针对其课后教学内容进行了扩展,以智能汽车无人驾驶等词汇展开智能算法相关的教学内容为课后补充学习内容,开阔学生的视野。此教学形式更加灵活,教学手段更加多样,充分调动了学生课程学习的积极性和参与度,取得了非常理想的教学效果。

六、新时代“汽车理论”课程与思政教育协同育人的实施效果

(一)学生满意度调查

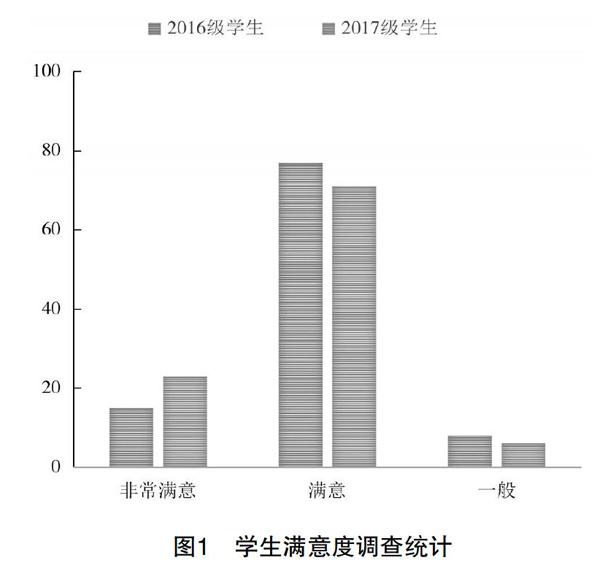

本课程积极提倡以学生满意度作为思政课课堂效果依据,对授课效果进行评价,项目组设计了课程评价表,学生匿名答卷,对该课程的实施满意度进行了调查。如图1所示,学生对课程的总体满意度较高,同时经过课程的一轮建设,第二学年授课的学生满意度有一定增长。

2016级车辆工程专业学生,人数为47人。答卷结果:非常满意为15%,满意为77%,一般为8%。2017级车辆工程专业学生,人数为105人。答卷结果较2016级:非常满意增长至23%,满意为71%,一般减少至6%。借助问卷了解到,学生对专业知识非常渴望,由于学习习惯、基础等方面原因,限制了学习效果。对学生内心触动较大的内容是教师对自己人生经历的解读。由此可知,首先,应该从大一新生全面开展思政教育,加强教学管理,打下良好基础,其次,教师应以平等姿态对待学生,关爱学生。

(二)學生科学素养的提高

在项目组教师的组织下,积极开展项目活动,对学生进行行为养成和思想政治教育。建立了一个创新创业社团。在学生社团活动中,项目组教师进行积极引导,开展丰富多彩的科研活动,在活动中进行思想政治教育活动。此活动的实施,寓教于乐,陶冶情操,极大地提高了学生的思想政治素质及科学素养。项目组带领2016级与2017级车辆工程专业学生取得了十余项国家、省及市级比赛的奖项。

(三)对其他课程的影响

在系部组织下,积极开展“思政进课堂”学习活动。项目负责人将项目实施的过程及相关效果,向系部教师汇报,同时进行讨论,互相交换经验,起到了很好的带动作用。授课过程中,坚持遵循“只要是正能量的,都可以传递给学生”的原则,尽量多地将思政元素传递给学生。

七、结语

“汽车理论”课程与思政教育协同育人的研究目的是建设一支拥有坚定信念和扎实业务能力的“汽车理论”课程教学团队,通过深入剖析车辆工程专业培养目标和“汽车理论”课程特点,通过授课、讲座和师生互动的形式,把思政点与知识点有机融合,实现真正意义上的“传道受业解惑”,培养学生用科学的态度分析问题和解决问题的能力,最终为工科教学中课程思政的实施提供参考和借鉴。

参考文献

[1]习近平.把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2017-01-18.

[2]刘学文,王旭,罗素云,等.工科“课程思政”教学模式研究与实践——以“弹性力学有限单元理论及工程应用”为例[J].教育教学论坛,2019(4):145-147.

[3]谭璐.工匠精神培育与高校思想政治教育的有机融合研究[J].大理大学学报,2018,3(7):70-73.

[4]王丰晓.课程思政理念下高校工匠精神培养研究[J].高教学刊,2019(9):148-150.

[5]曾好平.汽车构造课程思想政治教育探索[J].理论研究,2018(8):30-31.

[6]余为.理论力学课程中的思政教育探索[J].教育教学论坛,2019(52):39-40.

[7]邓小伟,王辉,查雪梅,等,工科专业课"课程思政"教学中育人元素探索——以“浮游选矿”为例[J].高教学刊,2020(26):163-166.

[8]刘晓林,谷雅琼,于惠钧.多元文化背景下大学生理想信念教育研究[J].教育教学论坛,2015(40):49-50.

Practical Research on the Cooperative Education of Automobile Theory Course and Ideological and Political Education

WU Na, LIU Chao

(Department of Transportation and Vehicle Engineering, Tangshan University, Tangshan, Hebei 063000, China)

Abstract: To integrate ideological and political education into the professional course teaching is a new requirement for higher education in the new era. Taking the course of Automobile Theory as an example, this paper explores the implementation model of cooperative education between professional course teaching and the ideological and political education, and puts forward some cases of the integration of ideological and political elements into the course of Automotive Theory, which provides a reference for the combination of ideological and political education and engineering teaching.

Key words: new era; Automobile Theory; ideological and political education; cooperative education; engineering teaching