妊娠合并急性主动脉夹层11例临床分析

2021-05-12张飞跃李彩瑜马源蔚

张飞跃,任 芳,李彩瑜,马源蔚

(郑州大学第一附属医院,郑州 450000)

主动脉夹层(aortic dissection,AD)是由各种原因导致的主动脉内膜、中膜撕裂,血液经裂口进入其中,形成血管囊样变性及夹层血肿的一种威胁生命健康的危重症心血管疾病。总人群AD发病率约为(4~6)/10万,女性约占25%[1]。妊娠期发生急性AD的发病率更低,约为0.4/10万[2-3],但死亡率极高,约21%患者于院外死亡[4]。自首发疼痛症状出现开始,死亡率每小时增加1%~3%,24h死亡率为20%~30%,1周死亡率70%,2周死亡率高达80%[1]。本文通过回顾分析11例妊娠合并急性AD患者的临床资料,旨在为临床救治提供借鉴。

1 资料与方法

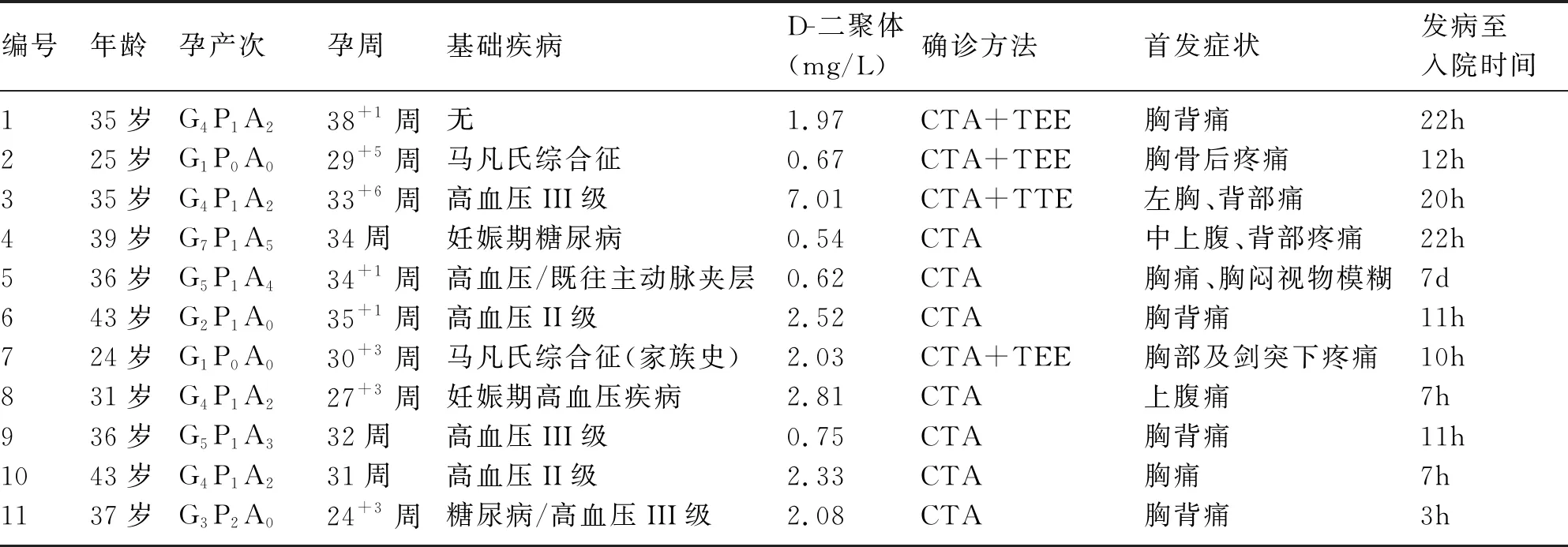

1.1 一般资料 收集2012年6月至2020年6月郑州大学第一附属医院收治的11例妊娠合并急性主动脉夹层患者的临床资料。年龄24~43岁;发病孕周24+3~38+1周;7例患者合并高血压或妊娠期高血压疾病,1例合并糖尿病及抗磷脂综合征,2例合并马凡氏综合征,1例无基础疾病。首发症状:多为胸背部疼痛,部分患者有上腹部、剑突下疼痛。见表1。

表1 患者的一般临床资料

1.2 诊断 依据中国主动脉夹层诊治的专家共识[5],影像诊断采用CTA/MRI、经胸超声心动图(TTE)或经食管超声心动图(TEE);辅助实验室检查:血D-二聚体。

1.3 分型 目前国内外关于急性AD的分型[5]:(1)1970年Daily提出的Stanford分型,A型:凡夹层累及升主动脉者;B型:夹层从左锁骨下动脉开口远端开始累及胸降主动脉及其远端者。(2)1965年提出的DeBakey分型;(3)我国学者在Stanford分型基础上提出更加细致、更具实用性的孙氏分型。本文11例患者均采用国际通用的Stanford分型。

1.4 治疗 患者入院后启动绿色通道,由产科、新生儿科、重症医学科、心外科、血管外科、介入科、手术部、麻醉科、体外循环部、输血科组成MDT应急团队,为患者制定个性化治疗方案。

1.4.1 一般治疗 低流量吸氧,监测胎心、胎动变化,镇痛,控制心率,维持血压,监测心功能,预防心衰等。

1.4.2 终止妊娠与血管手术的时机与方式 坚持孕产妇安全第一的原则,积极救治新生儿。依据患者基本情况、孕周、胎儿情况及患者意愿,个性化制定血管手术与终止妊娠的时机及方式。

2 结 果

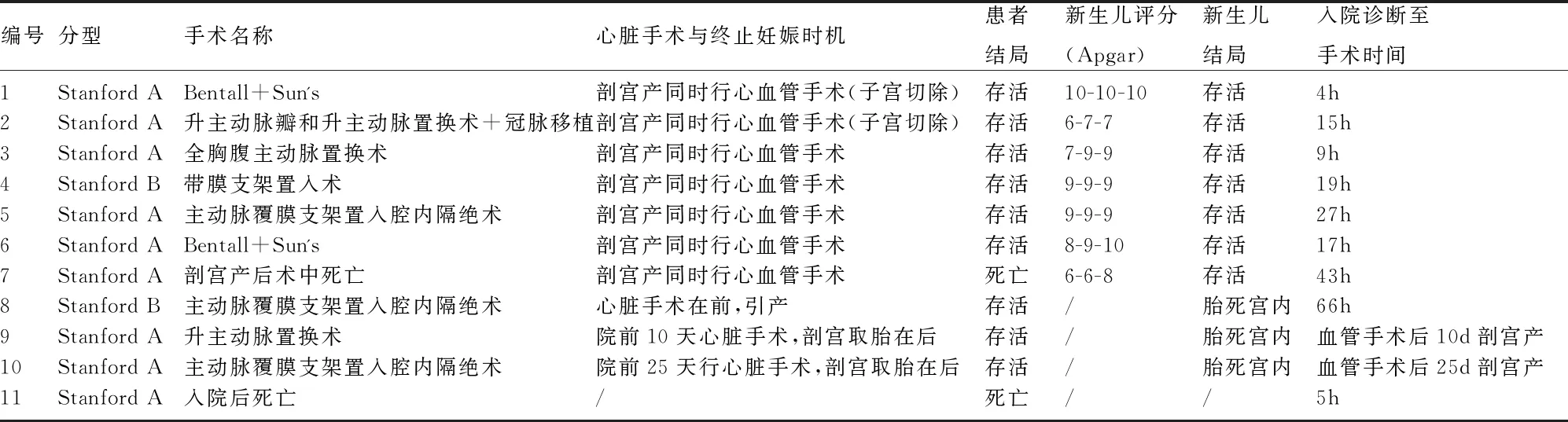

11例患者中,病例1~10均接受手术治疗,其中病例1~7行剖宫产术同时行血管手术(病例1、2同时行子宫切除术);病例8、9、10行心脏手术后继续妊娠,因胎儿死亡行引产或剖宫取胎术。病例11入院后未手术即死亡,病例7剖宫产术后在心脏手术准备过程中因室颤死亡,其余9例孕妇均存活。病例8、9、10胎死宫内(孕周24+3~32周),其余7例新生儿均存活且预后良好(孕周30+3~38+1周)。见表2。

表2 母婴结局

3 讨 论

急性AD患者多因夹层破口位置、范围、程度、血流动力学改变及合并基础疾病的差异,而发生不同的并发症,如主动脉破裂、心包填塞、心梗、卒中、重要脏器缺血或出血等[1]。目前关于急性AD的流行病学资料较少,部分患者存在漏诊及院前死亡,因此准确的发病率尚无法确定。依据现有文献报道,急性AD总发病率约为(4~6)/10万,其中女性约占25%[1]。妊娠合并急性AD的发病率更低,国内外报道约为0.4/10万[2-3]。

3.1 急性AD的病因 急性AD的病因尚未明确,目前认为主动脉形态异常以及血流动力学异常是夹层破裂发生和疾病进展的主要因素。常见高危因素:高血压、主动脉发育异常及病变、外伤、遗传性结缔组织病(如Manfan综合征等)等。妊娠状态是主动脉夹层发生的独立危险因素。小于40岁的急性AD女性患者中,约50%是妊娠期或产后,其可能发病原因:妊娠期高雌孕激素水平,抑制主动脉管壁内胶原蛋白和弹力纤维的沉积,非胶原蛋白成分沉积增多,导致血管壁弹性降低,脆性增加。同时妊娠期血容量及心脏每搏输出量均明显增加,尤其是妊娠中晚期,总循环容量增加30%~45%,心脏每搏输出量增加约30%~50%[6],导致大血管容量负荷及血流对血管壁机械性损伤增加,主动脉夹层发生的风险大大增加。

3.2 急性AD的症状及临床表现 妊娠合并急性AD发病急、死亡率高,早期识别尤为重要。疼痛是急性AD患者发病最常见的症状[1]。我国一项针对1812例急性AD患者的多中心研究发现,70.3%的患者首发症状均为疼痛,Stanford A疼痛发生率为89.4%,其中前胸痛76.3%,背痛66.8%,迁移痛12.3%;Stanford B型疼痛发生率为66.8%,14.2%为腹痛。除疼痛外,当合并心脏并发症或其他脏器灌注不足时可出现胸闷、心慌、呼吸困难、头晕、腹痛、下肢痛、瘫痪、肾衰、急腹症等症状。本研究中11例患者均出现疼痛症状,其中病例4、7、8同时出现上腹疼痛,病例5同时出现胸闷及视物模糊症状。

3.3 妊娠合并急性AD的诊断 (1)影像学检查:主要包括经胸超声心动图(TTE)、经食管超声心动图(TEE)、磁共振成象MRI、计算机断层扫描血管成形(CTA)等。对于妊娠合并急性AD患者,应同时考虑影像学检查对胎儿可能造成的影响。目前,术前推荐CTA/MRI作为金标准,本研究均采用CTA进行诊断及全血管评估。(2)实验室检查:2014年欧洲心脏病学会[7]指出血浆D-二聚体升高(正常值≤0.5mg/L)对急性AD的诊断有较高的敏感性,D-二聚体升高浓度与夹层波及范围正相关[8],但特异性稍差,而D-二聚体阴性在急性AD的排除诊断中有较高的价值。本研究中11例患者均有D-二聚体升高(0.54~7.01mg/L),但妊娠期女性血浆D-二聚体多高于正常值,早孕组约为0.58~8.28mg/L,中晚孕组约为0.47~11.52mg/L[9],因此血浆D-二聚体检测对妊娠合并急性AD的诊断和排除诊断价值不大。

3.4 妊娠合并急性AD的治疗及母婴结局 中国主动脉夹层诊治的专家共识建议,妊娠合并急性AD患者综合评估血管情况后依据患者孕周及个人要求制定不同的治疗方案:(1)妊娠≥32周者,胎儿发育相对良好,可考虑行剖宫产终止妊娠,同时行心血管手术。(2)妊娠<28周者,可在孕妇情况允许的情况下行心脏手术后继续妊娠;(3)妊娠28~32周者,应综合评估母婴情况及患者意愿,在保证孕妇安全的基础上选择合适的时机终止妊娠。本研究接受手术的10例患者中:病例9、10(孕周分别为30周、29周)先行血管手术,均胎死宫内,孕妇存活;病例8孕27+3周先行血管手术,胎死宫内,孕妇预后良好;病例2、7(孕周分别为29+5周、30+3周)先行剖宫产手术,新生儿均存活且预后良好;病例7术中死亡;病例2预后良好;其余6例患者孕周均>32周,先行剖宫产手术,孕妇及胎儿均预后良好。因此参考该建议制定的治疗方案是可行的。

对于计划继续妊娠且实施开胸血管置换手术的患者,术中建立体外循环及停止循环、低温(21℃~25℃)脑保护[4]是手术的标准选择。但是低体温及复苏过程均会增加胎儿应激反应,体外循环可能引起凝血异常、血管活性药物物质释放及全身炎症反应[8],同时无搏动性血流可能影响胎盘的血供,极易诱发子宫收缩、增加循环阻力以及胎儿缺氧,最终导致早产或胎儿死亡。本研究中病例9于孕29周在外院行开胸升主动脉置换手术,术中建立体外循环及停止循环,采用21℃~25℃低体温脑保护,孕产妇预后良好,但10天后因胎死宫内行剖宫取胎术(胎儿死亡时间不详)。北京安贞医院报道的2例分别为妊娠17周和24周的急性AD患者,手术过程体外循环温度为35.9℃~36.7℃,母儿均结局良好。此外,<28孕周胎儿对缺氧等不利因素的耐受性也是能否继续妊娠成功的关键。因此,对于行血管置换的患者,术中体外循环温度及复苏过程是决定能否继续妊娠成功的主要因素。

妊娠合并急性AD患者剖宫产术后行血管手术过程中体外循环完全肝素化,术后抗凝/抗血小板药物应用均使术后出血风险大大增加。文献报道,剖宫产术后宫腔填塞纱布或宫腔Bakri球囊压迫,术后24h取出,可有效预防产后出血的发生,但须警惕宫腔感染。本研究中病例1、2剖宫产同时切除子宫,病例3~6剖宫产术后宫腔填塞纱布,24h后取出,6例患者均无感染及出血并发症预后良好;因此保留子宫同时宫腔填塞的方法是安全可靠的,子宫切除虽然能降低产后出血及生殖道感染的几率,但仍需充分沟通器官切除带来的相关影响。

本研究中病例5孕前因急性AD行支架置入术,孕34+1周在原支架边缘发生动脉夹层破裂,经积极治疗,母婴预后良好。国外也有既往患急性AD妊娠成功且母婴结局良好的报道[10]。但对于既往患急性AD有生育需求的患者,妊娠的安全性目前没有足够的证据。对于合并AD高危因素且有生育要求的患者,妊娠前需充分评估血管状态,充分告知风险,严格控制基础病,围保检查及分娩均应选择有诊治经验的综合性医院。综上所述,早发现、早诊断,多学科协作的治疗、心脏手术的时机与妊娠终止时机选择,决定了妊娠合并急性AD母婴的生存结局,因此需制定符合我国国情的妊娠合并急性AD诊疗规范,为临床诊治提供依据。