基于化学教学内容“结构化”的项目式教学

2021-05-11武衍杰江合佩杨伏勇

武衍杰 江合佩 杨伏勇

摘要: 化学教学内容的“结构化”设计对发展学生化学学科核心素养具有重要价值,项目式学习是实现教学内容结构化的重要途径。以“人工固碳”为例,基于“固碳装置设计”“固碳装置优化”等核心任务对项目学习中涉及的学科知识、认识思路、学科观念等进行结构化整合,在真实情境中完成项目任务,使学生在学习主动性、学科思维及其迁移方面获得发展。

关键词: 项目式学习; 真实情境; 结构化设计; 化学反应

文章编号: 1005-6629(2021)03-0044-07

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《普通高中化学课程标准(2017年版)》明确提出“教师在组织教学内容时应高度重视化学知识的结构化设计,充分认识知识结构化对于学生化学学科核心素养发展的重要性,尤其是应有目的有计划地进行“认识思路”和“核心观念”的结构化设计”[1]。“结构化”的认识方式可以形成对化学知识及其思维方式方法的系统性认识。项目式学习倡导学生综合利用所学知识解决陌生、复杂问题,项目实施过程中需调用结构化的学科知识和技能、学科思维方法等解决项目中蕴含的问题,形成能够进行迁移应用的问题解决思路和模型。故项目式学习在实现学生学科知识、认识思路、学科观念结构化方面具有独特价值,成为当前教学研究的热点。如王磊团队,开发契合高中化学教学进度的微项目系列教学案例[2,3]融入教材以促进学生对某个主题内容的结构化整合;江合佩团队利用系列社会性热点议题、化工生产问题等真实情境开发项目式教学案例[4~6],丰富了一线教师对项目式教学的实践。本文利用“人工固碳”项目对《化学反应原理》模块开展复习教学实践,对相关学科知识、认识思路、学科观念进行结构化整合。

1 项目使用说明

“人工固碳”项目是面向高二或高三已完成《化学反应原理》模块学习后的学生所开发的复习课教学案例。本案例中学生围绕人工固碳装置的设计和优化问题,探讨“固碳路径、固碳可能性、固碳现实性”等问题,从而覆盖《化学反应原理》模块所涉及的“反应方向、能量转化(电化学)、反应限度、反应速率、反应机理”等核心知识。学生在问题解决过程中,提炼研究化学反应的视角和思路,在复习课中切实实现学科知识和认识思路的结构化。

2 项目主题选择

2.1 突出化学学科价值

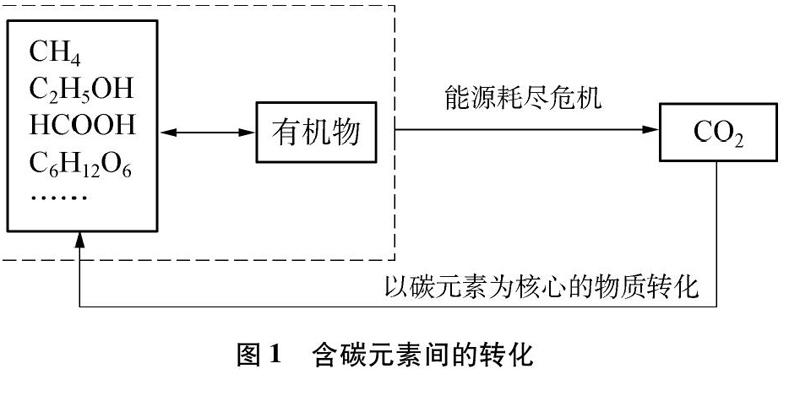

“人工固碳”项目凸显化学学科的社会价值。随着化石能源的急剧消耗,地球面临能源耗尽和CO2排放量超标,这些问题带来的地球限度危机(温室效应、海平面上升等)已成为人类生存的隐忧。利用化学反应将排放的CO2转化为人类所需的物质(即人工固碳)为解决这一问题提供了路径(见图1)。

2.2 彰显“结构化”知识的应用

科学家对“人工固碳”的研究历程,蕴含着对化学反应认识深度的层层递进,其涉及的学科问题和核心知识如图2所示。学生在项目推进过程中,从氧化还原视角设计可能的固碳路径,基于吉布斯自由能判据判断固碳反应的可能性,基于电化学手段实现能量转化,最后从动力学和热力学两个视角对反应条件进行优化,探讨人工固碳的现实性。项目学习既关注学科知识的结构化,又体现结构化知识的应用价值。

3 项目教学目标

聚焦氧化还原、热力学、动力学、电化学等学科核心概念的应用,具体目标为:

(1) 通过开展人工固碳项目,认识化学手段在解决环境问题中的重要价值,增强化学学习兴趣和社会责任感。

(2) 通过运用氧化还原、盖斯定律、吉布斯自由能判据、电解原理等知识设计人工固碳装置,建立核心知识之间的关联,进一步巩固和优化电化学认识模型。

(3) 通过从热力学和动力学视角出发,設计人工固碳装置优化方案,构建热力学和动力学综合视角下的条件优化模型,形成解决一类“工业生产条件选择”问题的思路,并初步了解微观视角下催化剂表面气相反应机理的一般过程。

(4) 在项目活动中,通过获取信息和解读信息,增强基于证据进行解释和推理的科学探究能力。

4 项目流程设计

教学流程设计如表1所示,遵循问题解决的逻辑“设计化学反应,判断化学反应能否发生(方向): 如果不能,如何辅助其发生(能量);如果能,可以进行到什么程度(限度);多久进行完(速率),是如何进行的(机理)?”等。学生在完成这些任务的过程中调用“反应方向、电化学、化学平衡、反应速率与机理”等知识,经历“模型建构与优化”“科学探究与创新”等活动。

第1课时

项目任务项目活动项目驱动性问题项目推进的教师支持项目涉及核心知识

任务1 项目研究框架的确定活动1 固碳价值分析面对地球环境问题,化学学科可以做什么?

活动2 固碳涉及学科问题确定人工固碳可能涉及哪些与化学相关的问题?(1) 提供世界化石能源消耗及二氧化碳排放现状资料。

(2) 展示二氧化碳排放超标带来的系列问题。

CO2与有机物间的转化需关注转化路径—转化可能性—转化手段—转化条件(优化)

任务2 人工固碳装置的设计活动1 固碳路径设计设计CO2可能的转化路径,并选取代表物书写反应的化学方程式,分析CO2在转化中的角色。提供科学界CO2转化的期望产物(烷烃类、羧酸类、醇类、糖类等)可能有哪些,并明确代表物。

活动2 固碳可能性判断根据各物质的标准摩尔生成焓和标准熵,判断2CO2+2H2O2HCOOH+O2能否自发(基于甲酸的工业价值,以甲酸为例开展后续研究)。(1) 提供标准摩尔生成焓和标准熵的定义。

(2) 提供转化路径中各物质的标准摩尔生成焓和标准熵数据。

ΔG=ΔH-TΔS

盖斯定律应用及方向判据

活动3 固碳装置设计

(1) 根据电解原理,写出2CO2(g)+2H2O(g)2HCOOH(l)+O2(g)的电极反应。

(2) 试根据电解的装置要素,设计制备HCOOH的电解装置。

(1) 引导学生回顾电极反应式书写步骤及注意事项,形成程序性技能。

(2) 引导学生从原理和装置两个维度设计电解池并进行化学抽象,优化、巩固电化学认识模型。

不同形式能量(太阳能、电能、化学能)间的转化原理与转化手段

项目任务项目活动项目驱动性问题项目推进的教师支持项目涉及核心知识

任务3 人工固碳装置的优化活动1 电化学还原CO2的优越性分析

分析水热法还原CO2制甲酸的能耗问题和产量问题,突出电化学方法还原CO2的优越性。(1) 提供水热法还原CO2的原理介绍(见5.1)。

(2) 提供水热法还原CO2在不同温度下的平衡常数及平衡转化率数据。(1) 化学平衡及影响化学平衡移动的因素(温度、浓度、压强)

(2) 影响化学反应速率的因素(温度、浓度、压强、催化剂等)

(3) 平衡转化率与单位时间转化率的区别和联系

活动2 提高电化学还原CO2效率的方案设计(1) 分析CO2还原为HCOOH的微观机理。

(2) 探讨优化人工固碳装置的具体措施。(1) 提供电化学还原CO2微观机理的相关图表。

(2) 提供二維材料作为电催化领域催化剂的催化历程。(1) 影响化学反应速率的因素

(2) 反应机理(微观视角下催化剂表面气相反应机理的一般过程: 吸附—表面反应—脱附—扩散等)

小结回顾整个项目对化学反应研究的思路。从方向、限度、速率、机理等方面梳理研究化学反应的一般思路,并整合两课时涉及的学科核心概念及有关知识。

5 项目学习实施

本项目在厦门市某重点中学高二、高三两个年级段进行实施和改进。由于篇幅所限,以第2课时任务3“人工固碳装置的优化”为例呈现实施过程。

5.1 问题导入

[展示和评价学生装置]学生在第1课时任务中,设计了如图3所示的人工固碳装置。可以看出,同学们已经有了优化意识。如图3a为了加快阴极的反应速率,刻意增大CO2在阴极的压强;图3b意识到阴极可能会发生副反应,应开发选择性更好的催化剂;图3c还能想到通过质子交换膜来富集HCOOH。

[驱动性问题]通过同学们设计的电解装置,实现了CO2转化为HCOOH的设想。那还有没有其他制备方法?电化学还原CO2制备HCOOH具备什么优势?可从哪些角度进行比较?

5.2 电化学还原CO2的优越性分析——基于电化学方法与水热法制HCOOH的对比

[提供信息]资料卡片1及表2。

资料卡片1

水热法[7]还原CO2以高温水为反应介质,无机金属作还原剂(如金属Al、 Fe、 Zn等)。关于水热

法还原CO2,有人提出在这个过程中其实质是金属从高温水中置换出来的H2与CO2发生反应生成甲酸的过程,即核心反应为CO2(g)+H2(g)HCOOH(g)。此反应在25℃和300℃下平衡常数KP分别为5.2×10-11和2.4×10-8。

[学习任务5.2.1]以水热法还原CO2制HCOOH为例,研究其能耗和产量问题: (1)根据资料卡片1中信息,判断CO2(g)+H2(g)HCOOH(g)的热效应;(2)根据表2中不同温度下反应的平衡常数和平衡转化率数据从热力学角度分析应如何控制反应条件,才能提高HCOOH的产量;(3)从动力学角度如何控制反应条件,才能提高HCOOH的产量?

[学生汇报](1)温度升高,反应的平衡常数增大,说明该反应为吸热反应;(2)从热力学平衡移动角度看,根据表2中数据和反应特点,提高反应温度、增加反应体系压力都有利于平衡右移,提高HCOOH的产量;(3)从影响反应速率的外界因素(动力学角度)看,提高CO2浓度(增大压强)、提高反应温度或开发高效催化剂都能加快反应速率,提高单位时间内HCOOH的产量。

[学生补充]从平衡常数数值来看,这个反应即使在很高温度下平衡常数也很小,因此必须打破热力学平衡控制,否则CO2平衡转化率仍然很小,最好采取及时从体系中移除HCOOH的措施,如可以向反应体系中加入甲醇酯化或用无机弱碱中和生成的酸。

[建构认识思路]同学们从热力学和动力学两个角度分析了提高HCOOH产量的措施(见图4)。在实际工业生产中为追求经济效益还需要缩短反应时间,因此不仅要考虑产物的平衡转化率,还要尽可能提高单位时间内的产率,要注意两者的区别和联系,这也是我们解决“工业生产条件选择”类问题的一般思路。

[学习任务5.2.2]从能耗和对设备的要求等角度对比水热法和电化学法还原CO2制HCOOH,分析电化学方法的优势。

[学生汇报]水热法制HCOOH需高温、高压条件,对工业设备的要求严格,成本较高,此外水热法转化率低也会限制其应用。而电化学方法制HCOOH利用电解装置,无需高温高压条件,反应温和,只要能开发出高效催化剂就能提高HCOOH产量。

[教师点评]电化学方法制HCOOH优势明显,因此近年来科学家研究的重点转向了如何提高CO2在阴极的还原效率。这也是我们接下来要解决的另一个核心问题——如何优化固碳装置,提高固碳产量?

5.3 提高电化学还原CO2效率的方案设计——基于电化学还原CO2机理

[学习任务5.3.1]固碳装置优化措施分析。CO2在阴极催化剂表面被还原的机理如图5所示,结合CO2在阴极的还原机理,思考: (1)如何提高HCOOH产量;(2)若使用催化剂,催化剂应具备哪些特点?

[学生汇报]由于这并不是一个平衡体系,根据图4条件优化模型只能从动力学角度考虑,可以采取提高CO2浓度、提高反应温度、开发高效催化剂等措施。

[教师评价和追问]大家能主动应用条件优化模型分析问题,非常好。从图5看,CO2结构稳定,在反应中由直线型很难被活化为弯曲型,因此必须开发高效催化剂,催化剂应具备哪些特点?

[学生汇报]从图5看,(1)CO2在阴极上可能会发生副反应生成CO,另外H+也可能在阴极放电,阴极上其实存在很多竞争反应,因此催化剂应有良好的甲酸选择性;(2)CO2必须扩散到阴极被吸附后才能发生反应,因此催化剂要利于反应物的扩散和吸附;(3)CO2在催化剂表面发生的是连续得电子的反应,因此催化剂应该有利于电子的转移。

[提供信息]阅读资料卡片2,认识二维材料,了解二维材料作为催化剂的优势和潜力。

资料卡片2

二维材料(2D)由单层或少数层原子、分子层组成。与传统催化材料相比,二维材料外比表面积更大,更有利于反应物

的扩散;可暴露出更多的催化活性位点,有利于界面电荷的快速转移;还具有稳定性高、机械性能优异等优点。因此,其在CO2电催化还原领域展现出巨大的潜力。

[学习任务5.3.2]二维材料的催化活性位点分析。科学家[9]制备了新型CO2电化学还原催化剂——二维锑片(2D Sb),将其分离为尺寸不同的两组材料(厚度基本相同)进行实验,结果如图6所示。试分析2D Sb片的催化活性位点可能在什么位置?

[学生汇报]从催化效率图看,相比于大尺寸銻片,小尺寸锑片具有更强的还原效率(基于相同质量的电极材料),而小尺寸锑片边缘长度更大,因此其催化活性位点可能是材料边缘。

[学习任务5.3.3]2D Sb片的催化机理分析。科学家[10]以2D Sb为电极材料,研究了其反应历程如图7所示(*表示物质吸附在催化剂表面),分析CO2在2D Sb片表面的转化过程,并对催化效果进行评价。

[学生汇报]催化机理分析: CO2吸附在催化剂表面→*CO2+H++e-*OCHO→*OCHO+H++e-HCOOH→HCOOH从催化剂表面脱附扩散;催化效果评价: 相比于生成CO跨越能垒1.10eV以及生成H2跨越能垒0.89eV,生成HCOOH跨越的能垒更低,为0.43eV,因此该催化剂能抑制副产物CO和H2的生成,对甲酸具有良好的选择性。

[建构认识思路]从微观角度分析化学反应机理或历程是当前科学研究的前沿问题和热点问题。通过分析催化机理不仅可以看出催化剂能降低反应的活化能,还可以抽提出催化剂表面气相反应的一般过程需经历“吸附→表面反应→脱附→扩散”等步骤,这对处理与化学反应历程相关的问题具有指导作用。

5.4 项目教学小结

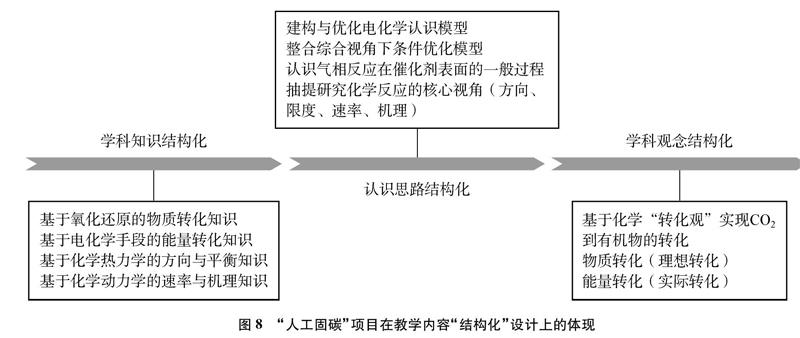

本项目以人工固碳装置的设计与优化为线索,引领学生运用学科核心视角研究化学反应,体现了化学教学内容的“结构化”设计,如图8所示。

6 项目教学效果

本项目在真实情境中完成项目任务,学生至少在以下三个方面得到发展:

第一,感受到化学在解决社会热点问题中的价值,增强了化学学习的主动性。项目学习后,学生主动查阅前沿文献了解CO2还原为CH4、 CH3OH等的方法并在班级学习群分享,学习热情高涨。

第二,获得了“结构化”学科思维。学生在学习过程中经历具有学科特色的学习活动,在活动中不断构建和优化认知模型,如通过固碳装置优化这一任务,围绕催化剂设计与机理分析问题,进行科学探究(催化剂

应具备的特点的分析)、证据推理(催化剂活性位点判断)、微观探析(催化剂表面微观机理分析)等活动,构建出催化剂表面气相反应机理的结构化认识思路,深化了对化学反应的微观认识水平。

第三,能够将所学结构化思维进行迁移。教学实施后,通过“氯乙烯制备反应”的反应机理(见图9)这一情境,测查学生对“反应历程、决速步骤”等问题的理解,实验班90%的学生都能找到决速步骤并写出方程式,70%以上的学生能结合“催化剂表面气相反应机理一般过程”对反应历程进行描述,而对照班虽在习题课中对这类问题有过讲解,但对反应历程的描述大多没有思路或思路混乱,充分说明项目式教学在帮助学生形成认识思路方面的价值。这也提醒我们素养导向的项目设计必须充分考虑学生完成项目任务需要什么样的认识角度和思路及其具有的一般迁移价值,以有助于学生解决新问题。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[2]王磊主编. 普通高中教科书·化学必修(第一册)[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2019.

[3]王磊主编. 普通高中教科书·化学必修(第二册)[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2019.

[4]江合佩. 基于真实情境的项目式化学教学[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2019.

[5]江合佩. 促进学生核心素养发展的项目式学习研究与实践——以“废旧锂离子电池回收利用”为例[J]. 教育与装备研究, 2019, 35(9): 60~67.

[6]韩晓, 江合佩, 王朝晖. 基于真实情境的项目式教学——以“粗硅的提纯及其原理”为例[J]. 化学教学, 2020, (4): 46~50.

[7]程军, 佀婷婷, 王鑫, 刘建忠等. 水热条件下催化还原CO2生成甲酸的优化研究[J]. 燃烧科学与技术, 2017, 23(3): 193~199.

[8][10]陆培龙. 电催化还原CO2催化剂的设计合成及性能研究[D]. 北京: 中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所)硕士学位论文, 2019.

[9]Fengwang Li, Mianqi Xue, Jiezhen Li et al.. Unlocking the Electrocatalytic Activity of Antimony for CO2 Reduction by TwoDimensional Engineering of the Bulk Material [J]. Angew. Chem. Int. Ed., 2017, (56): 14718~14722.