纪念?记念一以动词思维探讨纪念性设计

2021-05-11胡心玥

胡心玥

摘要:纪念是人类情感的重要构成部分,而作为承托情感的载体,纪念性设计却往往受到固有设计思维的限制,难以寻找适应于公众诉求的突破口。本文以设计事理学的动词思维为基础,通过转变对于纪念的理解思路,从“谋事”的角度思考纪念性设计的真正目的,以期对纪念性设计的创作提供一点启发。

关键词:纪念 纪念性设计 动词思维 设计事理学 环境设计

中图分类号:J

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2021)04-0119-04

引言

自古以来,纪念就和人类的精神诉求相依相存,是人类无法割舍的情感寄托。伴随着现代社会的不断发展,设计技术和手段得到了日新月异的提高,然而纪念性设计却难逃传统思维的桎梏,面临着与公众纪念需求不相匹配的系列问题。因此,对纪念性设计的真正目的之探索,无疑是当下亟需设计师提出创造性构想的议题。

经笔者梳理和总结,目前国内外的纪念性设计普遍存在着以下三方面问题:纪念形式单一,缺乏人的参与和互动,表现手法过于直接。上述纪念性设计的不足说明了设计思维与设计手法两者间的脱离,“纪念”引发的设计不是单纯的、直白的“物”的设计,而是关乎人类精神层面的由“事”带动的感受与慰藉。

设计事理学由中国工业设计之父柳冠中提出,其核心便在于关注设计的目标系统,即具体化抽象目标,从“人”的角度寻找“事”的意义,最终通过“物”的手段和形式得以呈现。设计事理学的关键就是颠覆对固有“物”的形式的既定认知,从目的性入手,以解决问题的本质为切入点,从而形成人、物、事相互关联作用的整体系统。从造物到谋事,其中蕴含的动词思维区别于由名词主导的传统设计思维,而是注重对设计要实现之“事”的探讨,突破了占据主导地位的传统思维下设計具象器物的局限,取而代之的是对富有创想的生活方式的追求。

本文基于设计事理学的动词思维,以纪念性设计为讨论对象,由此从“物”主导的“纪念”之名词理解转换到由“事”引领的“记念”之动词思考,以探索纪念性设计中“人”的精神性诉求,从而关注设计背后真正的情感目的。

一、“纪念”与“记念”的分析

(一)“纪念”是什么

笔者于引言部分简要阐述了设计事理学中从名词到动词思考方式的转换,有趣的是,“纪念”既是名词,亦是动词;在词性的双重特征下,借由英文注释与中文分析的两相映照,往往能收获更为准确清晰的理解。

“纪念”有三方面的释义:首先是动词意义上的深切怀念、思念留恋(commemorate,remember),例如毛泽东所作的《纪念孙中山先生》;其次是名词状态下的令人回忆的东西、用以表示纪念的事物或物品(souvenir),例如导游带领游客去选购纪念品;最后是名词语境下的纪念活动与纪念日(commemoration,commemoration day),例如屠格涅夫逝世一百周年的纪念。综上,纪念在承载着人类情感的同时,本身也包含着诸如纪念性设计诸类的物的概念。

(二)由“纪念”到“记念”的转换

基于对纪念的释义,与“纪念”有关的事物应运而生:纪念碑、纪念馆、纪念日、纪念品、纪念塔、纪念堂、纪念园、纪念章.....这也是绝大多数人看到“纪念”二字时便立刻联想到的与纪念有关的形制。纪念成为了一种极为具象的东西,在传统思维的藩篱下,人们立刻就会联想到雕刻于石碑基座的繁复图样,联想到气势磅礴而庄严宏伟的构筑物,联想到在某个具体的、专属的一天里去怀念和回忆。

上述思路将目光聚焦在碑、馆、日、品等名词上,归属于关注形式主体的名词思维。然而,究竟是“纪念”这一前置的动词重要,还是具体的名词形式重要?笔者认为,名词的形式不是核心,动词的目的才是设计的关键。名词是介质,是设计的手段和所使用的工具,是载体的形式;动词是意义,是设计的目的和人们的精神需求,是承载的情绪。因此,从设计师的视角看“纪念”一事,在某种程度上更倾向于“记念”,即通过设计出记录怀念的物理介质,去赋予其记住怀念的意义。如果从这个角度去思考纪念、思考纪念性设计,或许就会收获不一样的感受与体会。

二、纪念中人的参与和互动

人是纪念的核心,必须先有人的存在,才能去纪念。在此,笔者列出了几种与公众生活息息相关的纪念方式,如扫墓、献花、烧纸、放灯等。扫、献、烧、放是作为行为主体的人所施展的动作,墓、花、纸、灯则是人作用下的对象和工具;然而扫不掉的是怀念,献上去的是牵挂,烧走了的是追悼,放出去的是祈愿(图1)。通过人的参与,这些纪念的形式将生者的行为与逝者相关联,即借由物质性活动表达精神性寄托。

这些物质性的载体并非仅仅局限于纪念的物理介质,而是被充分赋予了目的、形式与意义。在人类生活中,“事”是构成其组织结构的基本单元,而从设计事理学的角度出发,纪念活动这件“事”是由人、物和环境共同构成的,即人在特定的、具有气氛烘托的环境下利用赋有情感意义的物去抒发内在精神性诉求。从纪念这件“事”的结构中看,“物”因而也就具有了超越物理层面的意义,与其说载体归属于物理的场域,倒不如说其营造了人们进行纪念活动时的心理场域,在这个场域中,人的行为、意识、情感会被刺激与带动,从而满足了“记念”的精神需求。

基于上述的分析与思考,笔者试图给出自身对于纪念一词的定义:寻找一种不限于形式的活动,只要能表达思念,产生精神性的连接和互动,便是纪念。需要注意的一点是,依据设计事理学,设计是外因与内因共同作用下的目标系统,诸如使用者、时间、地点、条件等外部因素和诸如技术、工艺、材料等内部因素的变化,都会导致具体设计目标的差异化和个性化。因此,纪念的对象不同,所选取的解决问题的手段、工具、形式也会相应产生变化。本文并没有对具体的外部因素与内部因素进行深度解读,而是将落脚点放在从造物到谋事的思维方式的转变上,从设计事理学的动词思维入手,重点阐述纪念之“事”的情感归属,以探讨“纪念”及“纪念性设计”背后的目的与追求。

三、关系场在纪念性设计中的应用

如果从精神性的连接和互动来理解纪念的话,当设计师再去进行纪念性设计的创作时,第一反应一定不会联想到纪念碑、纪念馆之类的具体事物,不会联想到这个碑有多宏伟、这个馆有多大气,而是应当率先想到如何“纪念”。先有纪念的本质需求,再去寻找、选取怡当的形式以体现,进而重新定义不同语境下纪念一事的特定情感内涵。

在设计案例的实践上,本文选取了三个讨论价值较高的代表性作品。在下文的论述中,笔者将对这三个案例的设计形式和设计手法(物理介质)进行一定程度上的解读,但最终的聚焦点还是落足在设计和人们间的互动(精神层级),即“人”与“物”间的关系场,简单来说便是纪念可以是怎样的,人们又是可以怎样纪念的。

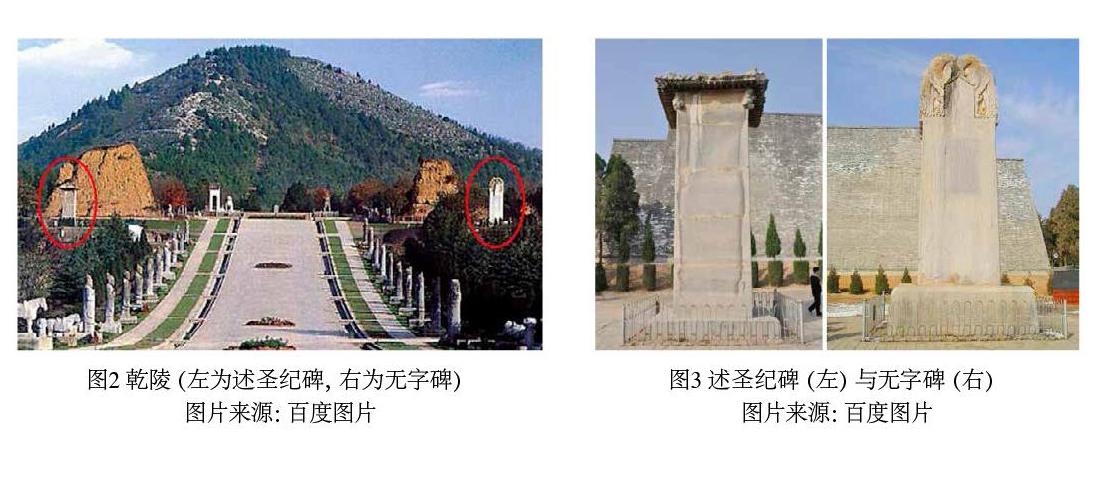

(一)无字碑

第一个案例是无字碑。陕西省咸阳市乾陵的梁山是唐高宗李治和武则天的合葬陵,陵前东西两侧各立一块巨大的石碑,西侧为唐高宗的述圣纪碑,东侧则为武则天的无字碑(图2)。但发人深思的是,游人来乾陵,往往只知则天,鲜知高宗。两座碑在形制上具有巨大的差异和区别:唐高宗的述圣纪碑极尽能工巧匠毕生所学,整座碑由七节构成,且不说考究规范的碑顶和檐角,,骈体碑文在每个字的凹槽处均填有金屑,即使岁月迁徙,碑石上的部分字体时至今日依旧清晰可辨,然而如此庄重繁复的设计却并没有吸引多少游客驻足于此;相较之下,武则天的无字碑空无一字,浑然一体的巨石除却线刻与纹饰,便再无冗余装点。但就是这样一块未刻录任何文字的石碑,日复一日地吸引着天南海北前来朝圣的游人(图3)。

无字碑没有任何碑文的记录,但其形制、纹饰及没有内容的内容却传递出超越碑文所能表达的,更为深层的政治社会含义。从设计的角度来看,无字本身就携带了当时的信息,具有符号价值:因为没有字,才能引发观者各种具有可能性的猜测;这种符号价值表达了碑的所有者的社会地位与当时特殊的阶级身份,以及不可言说、难以盖棺定论的政治背景。游客在这块无字碑前思绪纷纷,不同的作为主体的个人拥有着不同的想法和思考,万千想象尽在人们的解读之中,这算不算和风起云涌的女皇时期的互动和追忆?算不算纪念?无字碑通过碑这个“物”的符号象征进入了以人为主体的情感世界,人在符号中认出了自己,物亦反过来塑造了人。无字碑通过“无设计”的手法达到了繁冗装饰元素所不能涉足的高度,借由不著一字的碑身,激发了人们主动与武则天时代互动的联想,这或许正是女皇为后人立下此碑的良苦用心。

(二)戴安娜王妃纪念喷泉

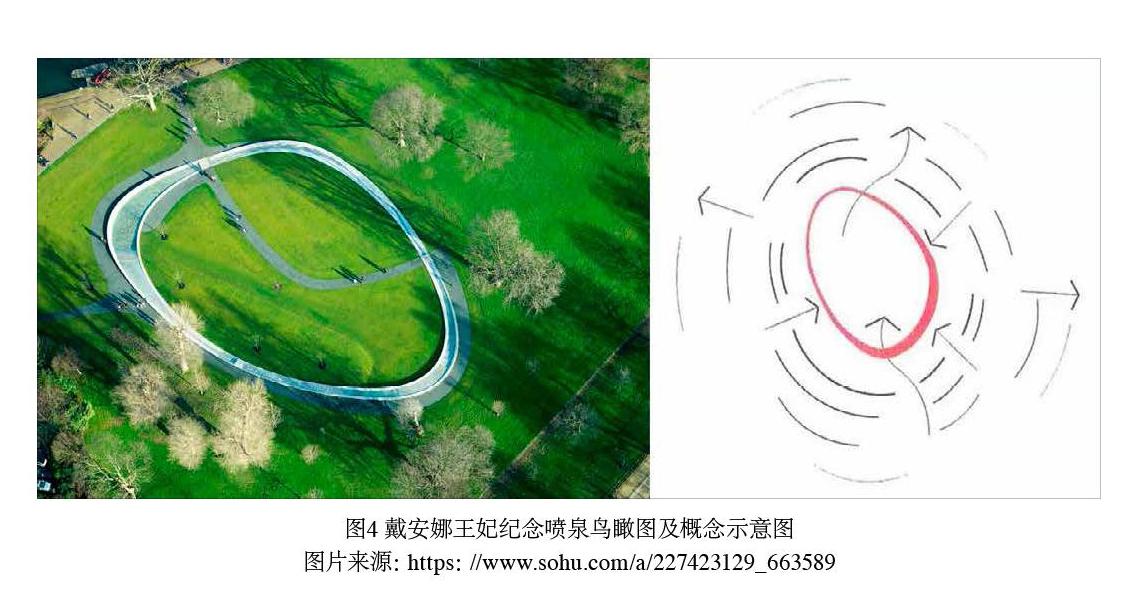

第二个案例是位于英国伦敦海德公园蛇形湖畔左岸的戴安娜王妃纪念喷泉(The Diana.Princess of Wales Memorial Fountain),该喷泉于戴安娜王妃逝世七周年的2004年7月建成并向公眾开放,在“未来英国象征”评选活动中取得了仅排在伦敦眼之后第二名的成绩,足以窥见广大群众对其的青睐与热爱。

该喷泉由美国设计师凯瑟琳·古斯塔夫森(Kathryn Gustafson)设计,谈及其对戴安娜和纪念喷泉的理解时,她曾说过这样一段话:“为何她(戴安娜王妃)如此重要?我认为这是因为她是如此的包容。她内外并蓄。她是如此的博爱。在她的个性中,包含着两个方面:她既愿意伸出双手,为那些有所需要的人提供帮助;同时她又是一个单独的个体,具有自己隐忍而独立的一面。而这座喷泉的设计,就是为了要反映这样的两个概念:既能够外向自由喷射,又能够自如地收回。”古斯塔夫森精准地指出了戴安娜性格的两面性,即乐于助人的同时又隐忍沉静,纪念喷泉的设计因而便紧紧围绕着外向和收回这两个概念间的交织与融合(图4)。

人们要纪念戴安娜,纪念的目的是什么?戴安娜已经不是一个单纯的名字,而是象征着一种精神,人们要纪念的正是她的精神,那什么是戴安娜的精神?简单两个字来概括,就是亲民。亲民不是姿态,而是身体力行。由此,目标系统中的设计问题便是如何通过这个纪念喷泉,去引导人们在纪念这一行为中产生互动,以人的活动去纪念戴安娜王妃身上深受人们爱戴的诸多品质,从而阐释亲民的真正含义。

戴安娜王妃纪念喷泉由545块不同形状的花岗岩组成,整体设计利用地形的高差变化将水流从南侧水源处向东西两方向分流,并最终共同汇入北侧低洼的水池中。在水流一路经过水渠的过程中,圆环形水景装置自身的高差及肌理变化塑造出了丰富多变的水景形态,以象征戴安娜人生中所体现的不同性格魅力。东侧部分的水流经过褶皱形式的水渠阶梯表面时呈现跌落状,又在改变造型的转弯处不断摇摆与翻滚,进而再落入下个转弯处,受喷头动力继续跃进(图5);西侧部分则将该区域的花岗岩水渠表面塑造成起伏平缓的肌理,使得穿行而过的水流潺潺流淌,随后经由水渠交叉口前进至加入气泡装置的流段,水流升腾出气泡,一路翻滚到达环状喷泉底部的水池中,呈现出有如瀑布般的水景(图6)。纪念喷泉通过圆环形状的设计表达了“外达内通”的概念,变化丰富的水景装置富于吸引力,鼓励着游人们全方位与其接触,以促成与喷泉所带动的整体公园环境的沟通与交流。

从纪念喷泉使用现状的照片中不难看出人们在公共空间中的享受和惬意,喷泉感召下的整个场所充满着感人的欢乐与活力。温暖阳光的沐浴中,各种肤色的人在或奔涌或平静的水流中玩闹,不论男女老幼,所有人都围绕着圆环状的喷泉,尽情肆意地玩耍、嬉笑、休憩,其中甚至不乏换上泳衣的身影,不断发酵的快乐在空气中荡漾、在水流中绽放(图7)。因此,喷泉的设计形式重要吗?喷泉里的水这一介质重要吗?重要的是人们玩水、人们参与在纪念性设计之中。

喷泉被赋予了目的和意义,喷泉这个“物”因而超越了物理层面的介质属性。喷泉通过让所有人玩起来、参与进来,营造出了人们精神层面的心理场域。“玩水”这一不能再简单却直白的互动,让人们自发地受到了刺激与感染。此时此地,“纪念”便通过喷泉这一“物”的形式传递出戴安娜亲民的精神,传递出欢乐,传递出亲切,传递出带动所有人去参与和投入的鼓励。

通过对戴安娜王妃纪念喷泉的分析,笔者提出了以下三个问题:我们的纪念空间敢这样玩吗?纪念这件事一定要肃穆、悲怆、痛哭流涕吗?纪念为什么不可以带绐人乐趣,带给人享受呢?同时,笔者也给出了自己的回答:纪念的方式可以是未知的,可以是需要被设计的,但纪念的目的性是不变的。与其说是创造纪念的方式,不如说是创造纪念和人们间的关系,即创造设计与人之间的关系场。设计是解决问题的手段,纪念性设计的真正目的,便在于让纪念具有感染力,让纪念不再束之高阁,真正地做到为人们的日常生活而服务。基于上述的思考,第三个案例便是笔者结合自己对纪念的理解进行的设计实践,以对纪念性设计作出一点尝试与探讨。

(三)伊朗灾后重建国际竞赛冠军作品

为唤起全球设计师对伊朗震后重建问题的关注,UNI网站联合伊朗Hajizadeh&Associates建筑事务所首席建筑师Kourosh Hajizadeh发起了“2020年Reborn伊朗灾后重建国际竞赛”,旨在为地震频发的伊朗重要城市大不里士规划一个可以投入灾后正式使用的解决方案。笔者有幸参与了该竞赛,提交方案《The Indomitable Persian Blossom》(《顽强绽放的波斯之花》)秉承着震后重建的功能性与精神性两大线索,荣获了本次国际竞赛冠军。其中该方案的精神性设计部分与本文内容高度关联,因此笔者便选取了以震后精神性重建主题的纪念性景观设计为重点讨论对象,试图沿着设计实践的线索去解读自身对纪念性设计所持有的观点。

方案中的纪念性设计实为一个公园。作为景观空间的核心组成部分,该公园提出了震后纪念性景观设计理念:以满目疮痍的大地之土,培育顽强绽放的波斯之花;以逝者的景物重生,安慰生者面对灿烂的人间盛景(图8)。在平面布局形式上,公园结合传统波斯伊斯兰园林宗教语境下的“四分园”空间布局体系,通过场地中央的八角星水池将公园分割成四部分,以此象征天空、水、大地、植物这四大伊斯兰文化元素,突出了波斯花园所强调的严谨对称的几何秩序感(图9)。在植物的搭配上,注重季节性、地域性和景观种植结构的丰富性:春季以紫云英、雏菊、连翘、郁金香、风信子为主;夏季选择种植莺尾花、红玫瑰、康乃馨、金盏草、百日草,并搭配开心果树、皂柳等低矮乔灌木;秋季则选取秋兰为重点观赏花卉,辅以杜松、五倍子等常绿乔木,其中石榴树作为当地特色植被,起到了给予灾民心灵慰藉的作用;冬季选择天堂鸟为点缀,公园以柽柳、鹅掌木、橄榄树、波斯橡树等越冬乔灌木为特色,从而保障景觀的四季观赏性(图10)。

在精神性设计方面,每逢不同地震的纪念日,灾民们便会赴往该公园观赏以逝者震后之土盛放的四季花朵,回顾昔日震后重建的难忘时光。灾民们可以在公园里亲手采下由地震土壤培育出的波斯花卉,将花朵插在定制花坛上熟悉的亲人们的名字之上(图11)。这种闭环式的纪念活动由此再度呼应了方案设计“顽强绽放的波斯之花这一主题,从而完成了从震后应急需求的功能性设计到心理层面的纪念性设计的升华。在该方案的纪念性设计中,笔者没有一味渲染震后逝者已矣的悲壮情绪,而是以摘取地震之土培育出的重生花朵来完成向振奋积极的心理状态的转换,因此采花插在逝去亲人的名字上的行为并不重要,所种植的花卉和定制花坛的两大物质载体形式也并不重要,重要的则是通过对逝者的纪念来勉励生者继续勇敢向前,走出灾难的阴翳去面对接下来的崭新生活。

无论何种形式的具象纪念物都存在着缺乏心理场域关联的局限性,过于追求形式感的纪念性设计在时间与空间上都难以拓展,而纪念性设计的核心便在于其能否提供出充分的表达情感与价值的想象底色。地震主题的纪念性设计绝不仅仅停留在地震发生时的那个片段,而是应当赋予灾民们不断发展与变化的心理状态,最终从非常态时空背景回归到日常生活中去。这才是震后纪念性设计应当给予人们的正面反思。

结语

有形的“物”并不重要,重要的是背后无形的“事”。我们要的不是纪念物,而是纪念这个行为和其意义本身,是纪念触动灵魂的特质。而纪念这件“事”也不仅仅只是一件被割裂开的事,而是“人”与“物”之间的关系场。纪念性设计借由设计手段去连接人的行为和物的表现形式,把美德和大众相连,从而达到传递情感寄托和价值诉求的终极目标。从“纪念”到“记念”,从“物”到“事”,从动词思维去理解设计便可发现两者孰轻孰重:“物”的形式总是在不断变化,而“事”的本质却永恒地延续下去;发现纪念性设计背后的目的性,才是纪念一事的真正意义。

参考文献

[1]柳冠中.《事理学》——创新设计思维方法[A].中国科学技术协会.节能环保和谐发展——2007中国科协年会论文集(二)[C].中国科学技术协会:中国科学技术协会学会学术部,2007:9.

[2]柳冠中.论重组资源、知识结构创新的系统设计方法-事理学[J].湖北美术学院学报,2004(02):5-6.

[3]张柯达.当代纪念建筑设计手法研究[D].天津大学,2012.

[4]周婷婷,唐俐娟基于设计事理学解读书籍形态演变史——以纸质和电子书籍为例[凹].设计,2018(23):84-87.

[5]唐林涛.设计事理学理论、方法与实践[D].清华大学,2004.

[6]王娟娟.基于事理学的产品设计物质性及精神性探析[D].湖南大学,2009.