国内外高校图书馆数据素养教育比较研究

2021-05-11雷春蓉

雷春蓉 陈 梦

(湖北大学历史文化学院 武汉 430062)

随着大数据的不断发展,数据素养受到了图书馆界的广泛关注。要培养高校学生和研究人员的数据素养,其中一条非常重要的途径就是开展数据素养教育。高校图书馆作为高校的数据资源服务部门和科学数据集成中心,是高校开展数据素养教育的最佳阵地。“数据素养”这一概念早在2004 年被明确提出[1],但到目前为止,依然没有一个统一的定义。文章比较认同的是Stephenson 和Caracello 的观点,数据素养是能够对数据进行批判性思考,高效获取评价所需信息,并能够符合伦理的利用信息及数字资源的一种能力[2]。国外高校图书馆在数据素养教育领域较国内领先并取得了一些成果。虽然国内高校图书馆也不甘落后,关于该领域的理论成果和实践经验已积累不少,但依然有需要完善之处,因此笔者希望通过对所选取的16 所国内外高校图书馆数据素养教育进行对比研究,找出国内之不足,借鉴国外之先进经验,为国内高校图书馆开展数据素养教育提供参考。

1 国内外高校图书馆数据素养教育现状

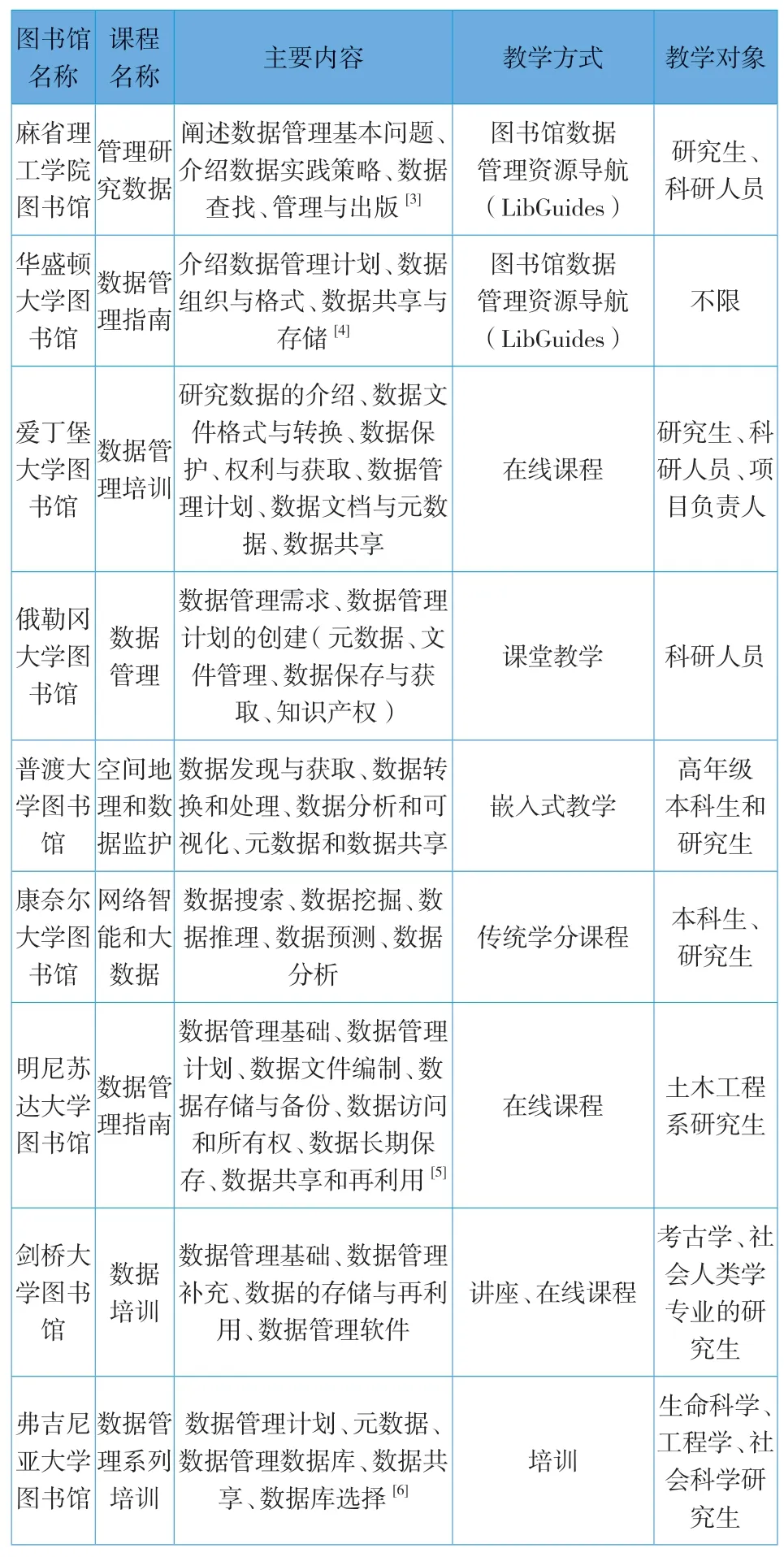

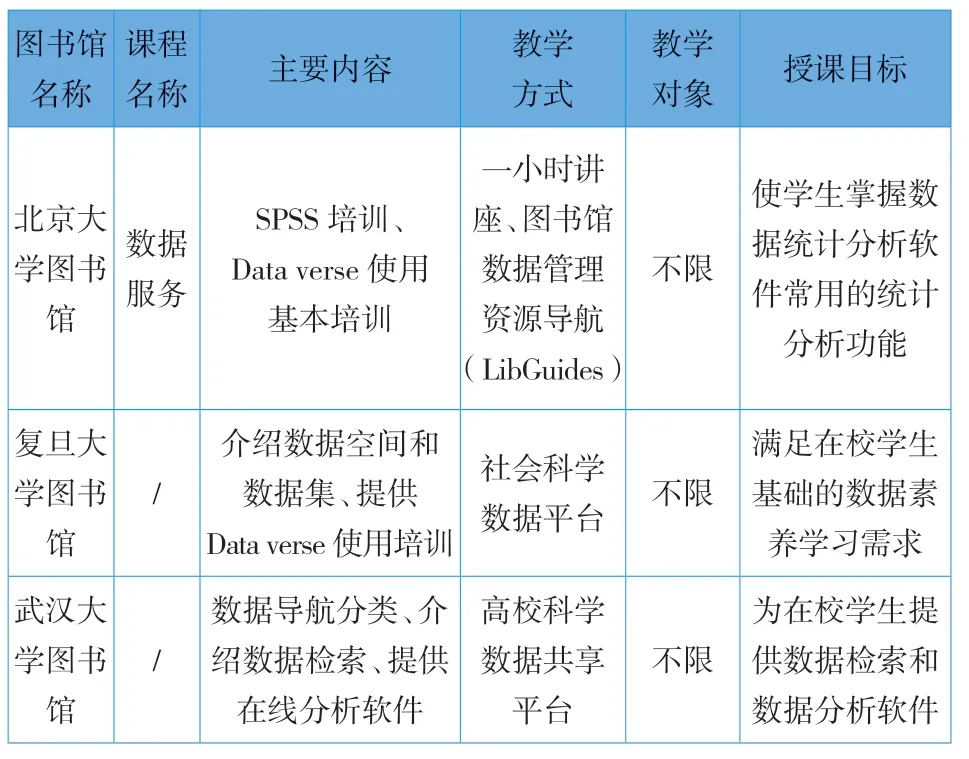

为了解国内外高校图书馆数据素养教育现况,文章采用网络和文献调研法,登陆国内外高校图书馆的网站、国内外主要的MOOC 集成平台,如爱课程的中国大学MOOC、Coursera、Class-central 等平台,并阅读国内外相关文献,调研内容为数据素养教育课程名称、课程内容、教学方式、教学对象、培养目标等。具体调查情况见表1、表2。

2 国内外高校图书馆数据素养教育对比分析

2.1 教学目标与对象

通过对国外高校图书馆的调研发现,大部分高校图书馆都有具体的教学对象。不同层次的教学对象需要的数据素养教育也不一样。低年级的学生由于知识储备不足,主要帮助他们了解基础的数据知识即可,做好前期的知识储备工作;研究生及高年级本科生已掌握了一定的数据基础知识,同时也可能要参与到科研活动中,因此对他们的教学要求更高,他们需要掌握数据采集、整理、分析、保存、共享等技能;对于专门从事科学研究的工作人员来说,具备系统的数据管理理论知识是必要的,此外还应该具备整个数据管理生命周期所涉及的所有数据实践能力[7]。剑桥大学图书馆针对考古学、社会人类学专业研究生的数据管理需求特点,开展数据培训课程。明尼苏达大学图书馆、弗吉尼亚大学图书馆等都有针对不同教学对象设置的课程。

我国也有部分高校图书馆针对不同学科领域开设了部分针对性的课程,如中国传媒大学图书馆针对媒体相关专业的学生开展媒体数据挖掘与案例实战课程,旨在帮助他们掌握大数据的分析、挖掘和可视化技能,提高学生对数据的敏感度。江苏师范大学图书馆开设的中小学教师数据素养课程,旨在培养中小学教师、师范专业本科生、研究生的数据技能。江西财经大学图书馆旨在帮助新闻专业的学生掌握数据分析、将数据新闻可视化等能力。

调研发现,虽然目前国内也有部分高校针对不同教学对象设置有针对性的课程,但仍有许多高校图书馆并未开设数据素养教育,且已开展的高校图书馆大多是延续信息素养教育时期的教学模式,在教学模式的多样性、能力培养的全面性、教学目标与对象的专指性等方面,与国外高校图书馆略有差距。

表1 国外部分高校图书馆数据素养教育现状

表2 国内部分高校图书馆数据素养教育现状

南京大学图书馆数据思维数据思维、数据生产、数据采集、数据存储、数据预处理、数据分析与可视化、数据治理在线课程 不限使学习者对数、数据、大数据的内涵有深刻的认识;对数据思维的原理、意义有深入的理解;了解数据科学的整体框架、数据的生命周期及其相关数据分析管理技术与工具等中国传媒大学图书馆媒体数据挖掘与案例实战数据获取、文本分析、网络分析、数据挖掘、大数据可视化在线课程 媒体相关专业帮助媒体相关专业的学生掌握大数据的分析、挖掘和可视化技能,培养学生数据敏感性江苏师范大学图书馆中小学教师数据素养教育大数据基础认知、教师数据素养内涵、动态与框架、教育数据的处理与分析、教育数据可视化、教育数据意识、伦理与思维、教师数据素养提升案例实训在线课程中小学教师、在校大学生(师范专业)、研究生培养中小学教师、在校大学生(师范专业)、研究生等学习者的数据意识与态度、数据基础知识、数据核心技能以及数据思维方法等江西财经大学图书馆数据新闻可视化数据新闻概述、数据与数据源的获取、数据的理解与分析、数据可视化呈现的基本原则、数据新闻可视化的高阶编程(HTML、CSS、JavaScript、HighChart 简介)在线课程 新闻专业学生使学习者获取与公众利益相关数据的能力、运用软件工具分析数据价值的能力、制作数据新闻并将其可视化的能力

2.2 教学内容

国外高校图书馆的教学内容大多围绕数据意识、数据能力、数据伦理三个方面展开的,其中数据意识包括数据价值和安全意识;数据能力包括数据采集、挖掘、分析、可视化、展示、利用和保存等贯穿于整个数据管理生命周期活动所需的技能;数据伦理包括数据利用、引用等。教学内容主要有:数据管理计划、数据管理基础、数据管理的通识性问题、数据管理实践。例如普渡大学图书馆围绕空间地理数据的整个生命周期,开展的教学内容有:数据发现与获取、数据转换和处理、数据分析和可视化以及元数据和数据共享[8]。爱丁堡大学图书馆系统地介绍了数据基础、数据管理计划、数据获取、数据共享和保护等内容[9]。明尼苏达大学图书馆通过对土木工程系的教师和研究生开展访谈的形式,并与近年开展的多场数据管理讲座的主题相融合,科学且系统地设置研究生的数据管理教学内容,对数据管理基础、数据管理计划、数据管理的通识性问题、数据管理实践等模块均有涉及[5]。

国内高校图书馆着重于数据分析软件、数据结构等实践性较强的教学。国内部分985 院校如北京大学、复旦大学、武汉大学、南京大学等更多的是针对数据分析软件、数据库等偏实践教育方面的培训。但近两年围绕数据生命周期来开展的数据素养教育也逐渐增多,如江苏师范大学图书馆针对中小学教师数据素养教育开展的课程涵盖了教育大数据基础认知、教师数据素养内涵、动态与框架、教育数据的处理与分析、教育数据可视化、教育数据意识、伦理与思维、教师数据素养提升案例实训。

2.3 教学模式

2.3.1 数据管理资源导航(LibGuides)

数据管理资源导航是数据素养教育最基础的一种形式,该模式通常会在高校图书馆网站内为学生提供导航及资源目录服务,如数据管理工具、研讨会链接及可利用资源等均有涉及。麻省理工大学图书馆通过建立名为“Data Management and Publishing”的资源导航服务,涵盖了数据查找、管理与出版和实践策略等多个方面。华盛顿大学图书馆建立“Data Management Guide”资源导航,对数据管理计划、数据组织、数据存储、数字资源等方面进行了详细的介绍[4]。

国内通过数据管理资源导航进行数据素养教育的高校图书馆并不多,如北京大学图书馆设立“科研数据管理导航”,介绍数据分析软件的使用以及一些讲座和培训链接。大多数高校图书馆并没有设立数据素养资源导航专栏,多是以发布讲座、培训公告的形式进行数据统计、分析软件的介绍。许多高校图书馆仍将信息素养教育作为主要教学内容,据统计,高校图书馆95%的教学内容都是信息素养教育[10]。目前武汉大学图书馆、复旦大学图书馆等都在数据管理资源导航栏中设有信息素养专栏,武汉大学图书馆为更好地帮助学生全面提升信息素养,学科馆员每年在全校四个校区面向全校本科生讲授5 门公共选修课,对各类读者进行定期培训,使学生逐步获得信息检索和信息利用的能力,进而能够在图书馆和网络上获取各类学术文献资源。复旦大学将课程设置分为本科生和研究生课程,并给出了有关信息素养的慕课和学习网站。

2.3.2 在线课程

在线课程是开放的教育资源,它打破了时间和空间的限制,为学校和学习者提供了前所未有的便利,它也是目前国内外开展数据素养教育最广泛的教育模式。在线课程能很好地实施“网络化自主学习”“虚拟实训平台操作”“社交化沟通交流”三个环节“三位一体”的互动式教学。例如明尼苏达大学图书馆开设的《数据管理指南》课程,不仅为科研人员介绍了数据管理中应该注意的问题,还介绍了数据安全方面的内容。爱丁堡大学图书馆的在线课程非常丰富,几乎涵盖了全部教材内容,课程涉及数据介绍、数据获取、数据共享等多个方面。

在线课程教育也逐渐成为国内数据素养教育的主流模式,如南京大学图书馆、中国传媒大学图书馆、江苏师范大学图书馆、江西财经大学图书馆等均在爱课程旗下的中国大学MOOC 开设数据素养相关在线课程。

2.3.3 嵌入式教学

嵌入式教学是数据素养教育中非常新颖的一种教学模式,它是将数据素养教育嵌入学生的专业课程中的一种教学模式。在国外的数据素养教育中,嵌入式教学模式已被许多高校采用,国外高校图书馆已经在尝试将图书馆的数据服务嵌入专业课程的教学中。其中普渡大学图书馆开展的嵌入式教学模式最具代表性,2008 年,普渡大学的两名图书馆员通过与地球和大气科学系的老师进行合作,在校开设了“空间地理和数据监护”这一新课程,接着又有原子能工程学院老师和学科馆员共同开设的“原子能工程必备交流技能”。普渡大学图书馆员还尝试将数据素养教育嵌入工程设计项目中[11]。国内采用嵌入式教学模式的高校图书馆非常少,采取该种教学模式的仅有北京大学、清华大学、上海交通大学等几所高校图书馆[12]。

2.3.4 传统学分课程

传统学分课程是以提高学生的数据素养为目的,由高校图书馆开设选修课或必修课,像其他课程一样列入学校课程计划且获得相应学分的教学模式。传统学分课程在大学教育的发展中起着非常重要的作用,它是师生互动的过程,可以充分调动学生的学习热情,使得学生紧跟老师的课堂节奏。康奈尔大学图书馆开设了“一学分迷你课程Mini-course”,具体内容包括:数据搜索、数据挖掘、数据推理、数据预测和数据分析[13]。

国内采用传统学分课程模式开展数据素养教育的高校图书馆很少,大多仍是信息素养教育课程。如西北农林科技大学图书馆为本科生开设的2 学分的《文献检索》课程和为研究生开设的1 学分的《电子文献利用》课程[14]。

2.3.5 讲座与培训

国外高校图书馆在数据素养教育培训方面已经形成了比较完备的课程体系。如弗吉尼亚大学图书馆按照数据生命周期纵向设计,针对不同学科的人员,提供不同的培训内容。对于理工科着重进行数据分析工具和数据挖掘的培训,对于研究人员则偏向于数据管理计划的撰写培训。剑桥大学图书馆通过专题讲座,有针对性地为用户介绍数据管理基础、数据的存储与再利用、数据管理软件[15]。

北京大学通过“一小时讲座”的形式,为学生提供SPSS、Data verse 等软件的使用培训[16]。复旦大学图书馆通过讲座的形式开展科学数据素养培训并普及科学数据管理知识。

3 国内高校图书馆数据素养教育应对之策

3.1 开设系统性课程,分梯度培养高素质数据人才

目前我国高校图书馆开设的系统性课程并不多,多数都着重培养学生的数据分析、数据统计等实践性技能,缺乏对数据意识、数据伦理等方面的培养。数据意识是贯穿于整个数据生命周期的,它统领着数据素养教育的全过程。而国外一般都是围绕数据生命周期开设的课程,是非常系统的课程,能够更全面地培养学生的数据素养能力。国内高校图书馆可将课程根据初、中、高的梯度进行设置,初级阶段的课程主要培养学员的数据获取能力和数据伦理意识,为必修课程;中级阶段为了使学生能够分析处理一些数据,可对之培训一些数据分析软件的使用方法,提高学生的实践水平;高级阶段转为培养学生的实操能力,使学生熟练掌握数据引用、数据可视化表达、数据转换、数据共享等,提高学员的实操能力[17]。这样分阶段的系统性课程的设置,使得学员可以根据自身实际情况来选择所需掌握的技能水平。

3.2 针对学科背景的不同,分领域开展数据素养教育

学科领域不同,对数据知识和数据服务的需求也会不同,其原因就在于不同学科在知识结构、研究重点等方面差异巨大,所以国外高校图书馆在开设数据素养教育课程时,几乎都是围绕不同学科而展开的。黄如花老师在《面向学科的数据素养现状及需求调查——以〈信息检索〉MOOC 学生为例》中指出,教育学和法学等文科专业的学生对数据素养教育需求最高的是数据的发现与获取;经济学和理工科等专业的学生对数据收集、统计分析和数据建模的需求最高[18]。由此可见,文科和理科类学生对数据素养教育的需求差异较大。在开展数据素养教育前应该深入了解不同科研背景人员的数据需求,而不仅仅是只开设一些理工科类有需求的教育课程。

3.3 调研分析教学对象需求,确定教学方式和内容

研究教学对象的需求是确定教学内容和方式的第一步,国外高校图书馆对此非常重视,在开展数据素养教育之前都会对教学对象的数据管理需求进行不同形式的调查,如普渡大学图书馆员在开设“空间地理和数据监护”课程之前,不仅对学生的数据管理需求和兴趣进行了调查,还对其数据背景知识进行了解,对其数据技能进行评估。弗吉尼亚大学图书馆为了科研人员的数据管理问题开设了相关课程,对多名研究人员进行了访谈。正是由于这些开课前的调查,使得图书馆能够更有针对性地开展数据素养教育。因此,国内高校图书馆在开展数据素养教育之前也应该首先通过不同的形式(如问卷调查、访谈、交流等)深入了解调研教学对象的具体需求,再根据教学对象的需求来确定相应的教学方式和内容,提升教学成效。

3.4 建立完备的教学体系,有针对性地开展数据素养教育

从调研结果可以发现,目前我国高校图书馆将数据素养教育作为学分课程和嵌入专业课的教学中的案例很少,以讲座、培训、数据管理资源导航和在线课程等教育形式为主。数据素养教育需要多方面的实践。高校图书馆应该建立一套完备的教学体系,这个体系能够将课堂教学、专题培训、线上课程和线下实践融合到一起[19],分层次、分需求、分方向地向高校本硕博学生、教师、研究人员开展有针对性的教育活动。同时高校图书馆要将数据素养教育课程作为一门专业性课程,嵌入高校专业课的教学活动中,由专业教师根据专业特点和要求向学生开展教育,学生达到结课要求可获得相应的学分[20]。

4 结语

综上所述,国内绝大多数高校并没有重视数据素养教育,有许多高校仍停留在信息素养的教育上。即使有部分高校开展了数据素养教育,也仅停留在讲座、培训等简单介绍的层面。还有部分高校仅针对理工科背景的学生开设数据统计分析软件、数据库等实践性较强的课程,忽略了数据意识、数据伦理等其他同样重要的教育内容。因此,文章通过对国内外16 所高校图书馆的数据素养教育进行对比分析,找出国内部分高校图书馆在数据素养教育方面存在的不足,学习国外的实践经验,以期为国内高校图书馆开展数据素养教育提供一定的参考与借鉴。