乡村振兴点-轴镇村模式的探索与实践——以四川省大竹县庙坝镇为例

2021-05-11张杨,史斌

张 杨,史 斌

(1.四川文理学院美丽中国乡村振兴研究中心,四川 达州 635002;2.西南交通大学建筑与设计学院,成都 611756)

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署,是解决新时代中国社会主要矛盾的必然要求[1]。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的不断推进,城乡发展不平衡、乡村发展不充分的问题愈加凸显[2]。乡村建设发展过程中暴露出的城乡要素流动不均衡、乡村文化特色消退以及村庄空心化、老龄化等问题,依然是制约乡村振兴的关键因素。当前,关于乡村振兴的研究主要集中在战略内涵与认识[3-6]、实现路径与机制[7-9]、借鉴经验与模式[10-12]、振兴策略与方法[13-15]、实践案例与分析[16-18]几个方面,城乡融合导向下的乡村全面振兴成为乡村地域发展的新目标[19]。总体上,乡村振兴的相关研究在机制策略、实践探索2 个层面积累了大量成果,但在2 个层面之间缺少必要的理论衔接或理论发现,使得策略建议主要侧重县域及以上宏观层面的发展指导,而实践案例受地域特色限制较大,成功经验难以借鉴。

同时,镇村被认为是连接乡村和城市的桥梁,是城乡融合发展的枢纽,具有协调区域经济与社会全面进步的综合功能[20,21]。在国家、省市、县区等宏观乡村振兴策略指导下,镇村层级的振兴策略与方法是乡村振兴战略的关键内容,是因地制宜指导村庄振兴工程实施的上层设计。该层面的振兴规划必须有科学的理论支撑、严谨的营建思维及设计指导价值,才能够保障下一步具体项目的实施。因此,本研究主要结合乡村建设过程中存在的问题及特点,借助点-轴系统理论,建立已有乡村建设与乡村振兴之间的联系,并在乡村振兴规划设计策略与工程实施衔接的关键环节即镇村层面,进行理论指导下的应用模式探索,并付诸于实践。

1 当前乡村建设过程中存在的问题及特点

1.1 缺乏系统的全局设计,建设碎片化

在社会经济发展动力的推动下,乡村多元化的社会结构逐渐形成,乡村已从传统的同质同构转向异质异构的混杂状态[22,23]。传统的农业生产功能逐渐被削弱,多功能、多需求的乡村开始显现,政府、居民、企业及社会组织等多元主体参与下的乡村建设如火如荼。在此过程中,无论是自上而下的政府主导建设,还是自下而上的社会参与发展,协调与共同发展的机制并不健全。在市场及利益驱动下,乡村建设呈现出盈利目标明确、项目建设速度快的特点,各类游览园区、农家乐、场所等建设内容在乡村地域迅速无序蔓延。缺少区域统筹设计的各类乡村建设活动,通常选择乡村中交通便利、生态环境资源良好或具有产业基础的位置,在有限的乡村资源空间中逐步形成彼此割裂的碎片,这些碎片在某一阶段或某一时期会产生一定的辐射效应,但受乡村承载力、资源条件等制约,规模不可能过大[24]。

1.2 均衡资源的配置方式,难以形成增长点

中国乡村建设大致经历了民国乡村建设、人民公社、农村改造、新农村建设 4 个阶段[25],各阶段乡村建设的思路主要是在政府主导下进行资源的均衡配置。这种按照层级配置的结构模式,虽然秩序稳定,但是缺乏效率[8]。当前镇村的管理与建设依然是按照重点镇-一般镇-中心村-基层村的层级发展体系,进行公共服务、基础设施等资源的均衡层级化配置。但是,上下层级间的资源、产业、项目协同发展路径并没有系统形成,以致部分镇村特色鲜明、发展较好,却难以产生较大的区域联动效应。

1.3 村庄空心化、老龄化问题普遍,内生活力不足

农村空心化在国际上具有一定的普遍性,是城乡转型发展进程中乡村地域系统演化的一种特殊形态[26]。外扩内空是当前村庄建设状态的真实写照。城乡之间不平衡的要素流动导致乡村在人才、资源、技术等方面出现发展不充分的问题。农村空心化伴随着农村人口的高度老龄化[27],并呈现出老龄化速度快、老年人口多、未富先老等特点[28]。乡村居住人群年龄结构失衡,老龄社会、老龄农业难以维系乡村原有的生机与活力,乡村面临劳动力供给、养老需求、社会福利保障等多方面的风险。

1.4 村庄特色消退,传统文化难以延续

村落作为人类古老的聚居形式,具有丰富的精神内涵与文化景观意象[29,30]。村落的形成与发展深受中国天人合一、传统礼制、宗教信仰等思想观念的影响,并在形态格局、建筑建造、文化景观等方面给予反馈[31-34],因此,村落具有传统性,但在程度上存在差异[35],并随着乡村的发展演进发生差异化的退变。学者对历史文化名镇、名村、传统村落等典型镇村的演进退变进行了充分关注[36],而退变现象最严重的一般镇村却鲜有涉及,乡村所共有的普遍性特色与文化存在消失的风险。

2 点-轴系统理论在乡村空间的应用模式

点-轴系统理论由中国著名经济地理学家陆大道[37]于1984 年在全国经济地理和国土规划学术讨论会上提出。多年来,该理论在形成机理、过程模式、应用领域等方面不断完善、丰富,已形成一套完整、系统的理论体系。点-轴系统理论的核心是关于区域的最佳结构与最佳发展的理论模式概括,点-轴结构是区域发展的最佳空间结构,也是一种最有效的区域开发模式[38]。该理论在中国国土开发[39,40]、区域空间分析[41,42]、经济布局[43,44]等方面都具有较高的应用价值,也被应用到区域旅游及综合发展规划[45-47]、乡村旅游[48,49]的研究及实践中,研究成果在强调点-轴系统理论对旅游发展具有重要价值和指导意义的同时,主要集中在宏观区域的旅游空间结构体系及线路组织等方面,难以突破点、轴基础概念的限定,即点局限于市、镇,轴主要依托交通线路。

在镇村层面甚至更小区域的点-轴系统组织中,低等级的交通线路难以发挥轴线的引导与扩散效应,少量的城镇、村庄也很难起到地域集聚的效果。因此,有必要从点-轴系统理论的基本出发点重新认识点-轴系统,进而转变应用策略。该理论的基本出发点是基于社会经济客体相互作用并存在空间集聚和空间扩散2 种倾向的认识[39]。因此,可以尝试突破市、镇、基础设施等社会经济客体的范畴,由镇村区域内有限的其他社会经济客体相互作用而产生新的点-轴空间结构体系。本研究将乡村建设过程中出现的具有一定集聚与扩散效应的碎片化建设以及具有发展潜力的振兴增长点作为社会经济客体中的点,而轴的概念由物质要素(道路、水系等)扩展到文化线路、视觉景观等方面。在空间结构组织过程中,点与轴都是核心,轴线要素作为一个内生变量形成开发轴线或发展轴线[50]。由此归纳出镇村层面的点-轴模式主要有以下4 种。

2.1 空间要素主导的点-轴模式

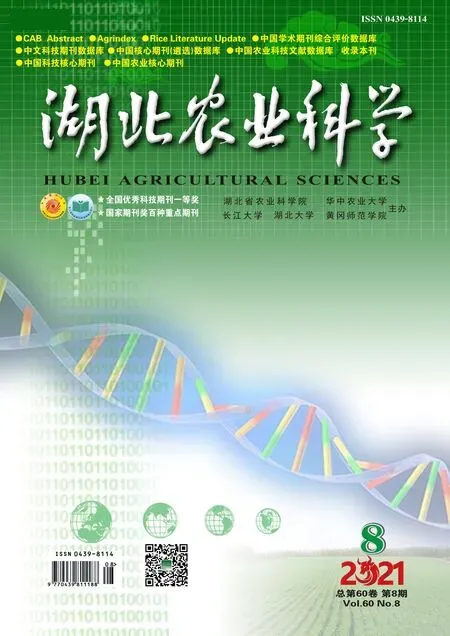

自然村落与山水林田湖系统共同构成乡村地域范围内的物质空间要素体系。道路、水系、自然山林带、山麓峡谷等线性要素主导下的轴线空间,导向明确,具有将周边要素沿线型自然集聚的功能。社会经济客体的空间相互作用开始加强,线性要素及其周边具有集聚与扩散功能的村落、建设区、景观资源共同构成乡村点-轴空间系统(图1)。农业产业带、连片的种植区是在人工组织模式下形成的带状系统,同样也具有轴的功能,并能较好地体现乡村地域的生产属性。

图1 空间要素主导的点-轴模式

2.2 文化要素主导的点-轴模式

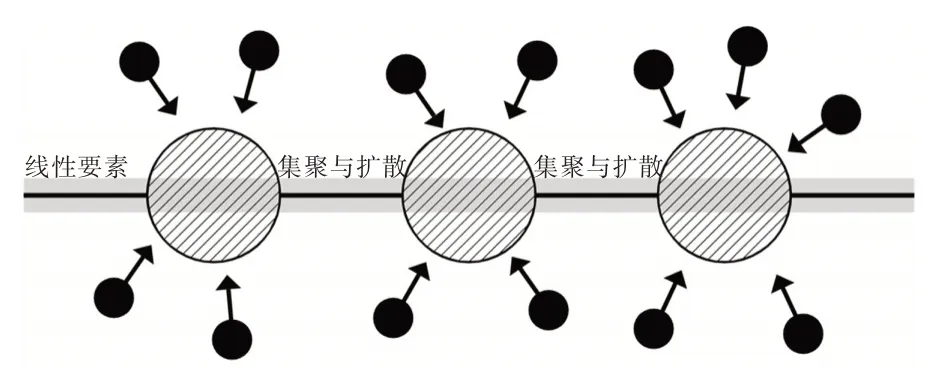

在中国传统营建、宗教礼制等思想观念影响下的乡村,具有明显的地域文化属性,如宗族关系、风俗习惯等,这些社会经济客体是隐性的,但在某一区域中它们可以形成无形的约束并相互作用。如按照宗族关系脉络梳理某一区域的线性关系,按照关系网络梳理家族聚落分布特点[51,52],形成社会关系组织下的空间分布点-轴体系(图2)。这类点-轴系统的扩散效应并不明显,但其组织下的点-轴关系是稳定的,并具有较强的集聚功能。

2.3 规则秩序主导的点-轴模式

图2 文化要素主导的点-轴模式

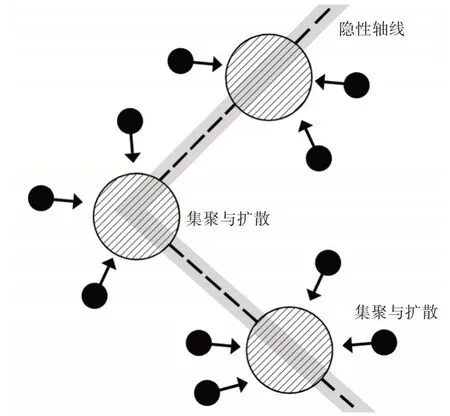

在设计学中,视觉视线是组织空间要素的方法之一[53,54]。在乡村地域镇村层面,通过视线组织景观资源点,形成视线组织的点-轴关系。按照形式美法则对空间要素进行组织,经过韵律、渐变、重复等方法设计的地域节点之间,自然会产生相互作用与联系,这种联系会形成无形的轴线(图3)。这类点-轴系统是以无形轴线组织有形的社会经济客体。中国古代城市轴线的组织方式与秩序对乡村地域中的轴线组织也具有一定的借鉴价值[55]。

图3 规则秩序主导的点-轴模式

2.4 各要素复合的点-轴模式

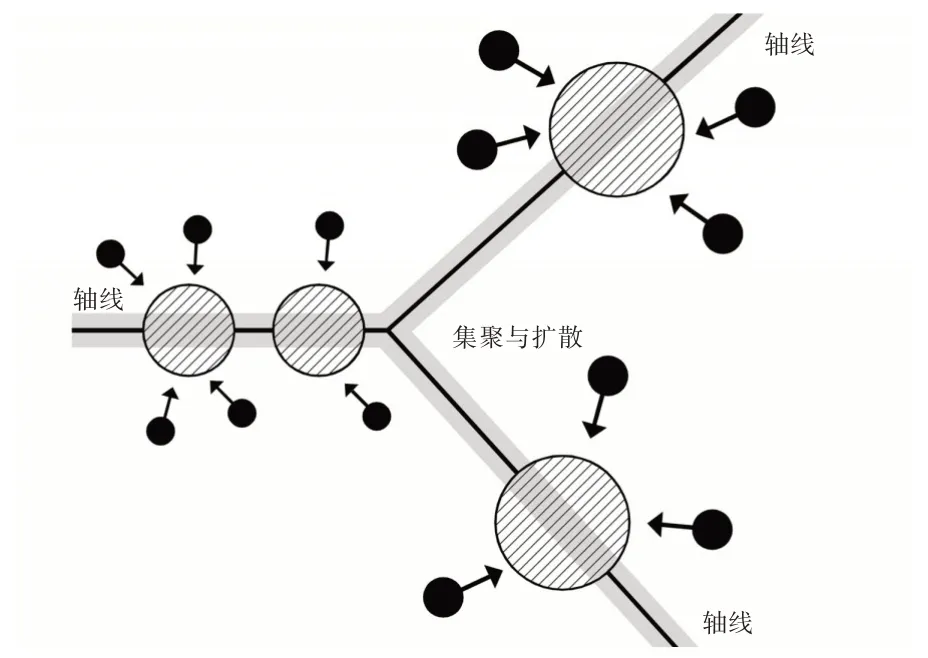

乡村是一个有机整体,有着极其复杂的组成系统。点-轴系统理论具有普遍价值的认识基础[41]。乡村地域空间的点-轴系统的组织与分析是多角度、多样化的。乡村地域要素也会适应点、轴角色的转换,如水系在某一地段起到轴的作用,而在另外地段成为由其他轴线统领的点。某一景观要素也可以被视线、道路、水系、文化等线性要素共同组织、相互作用,形成要素复合的点-轴模式(图4)。

3 乡村振兴镇村层面点-轴模式的实践——四川省大竹县庙坝镇

图4 各要素复合的点-轴模式

按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,作为大竹县乡村振兴示范区的庙坝镇,拥有寨峰村桃花园、五桂村渔人部落、白槽村欢喜坪休闲度假区、福成村福城宫及长乐村“民心工作法”等乡村振兴现状资源(图5),但镇村联动、“三产”融合、人与自然有机融合的乡村振兴新格局未形成,依然面临乡村全面振兴的挑战。

图5 庙坝镇乡村振兴现状资源分布

根据当前庙坝镇乡村建设过程中存在的问题,从点-轴系统理论4 个阶段的特点进行比较分析,庙坝镇乡村建设中社会经济客体开始集聚,点、轴同时开始形成,局部开始出现有组织的状态,总体处于点-轴空间结构系统的第二阶段。

3.1 总体布局

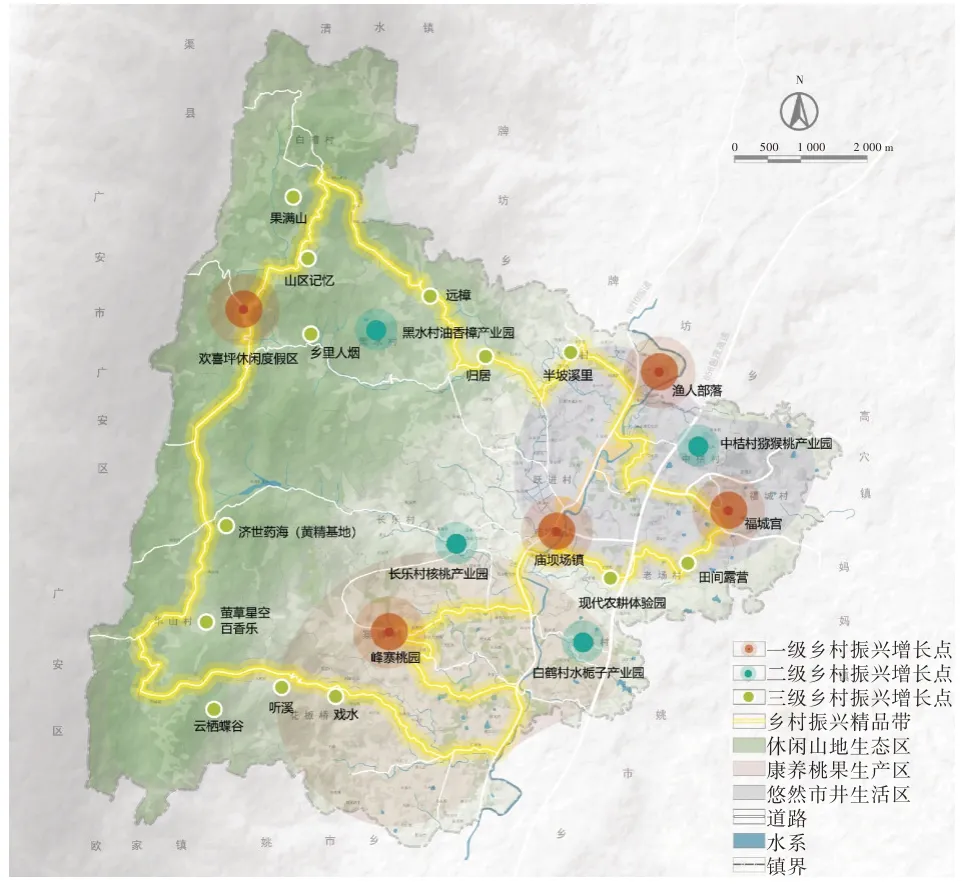

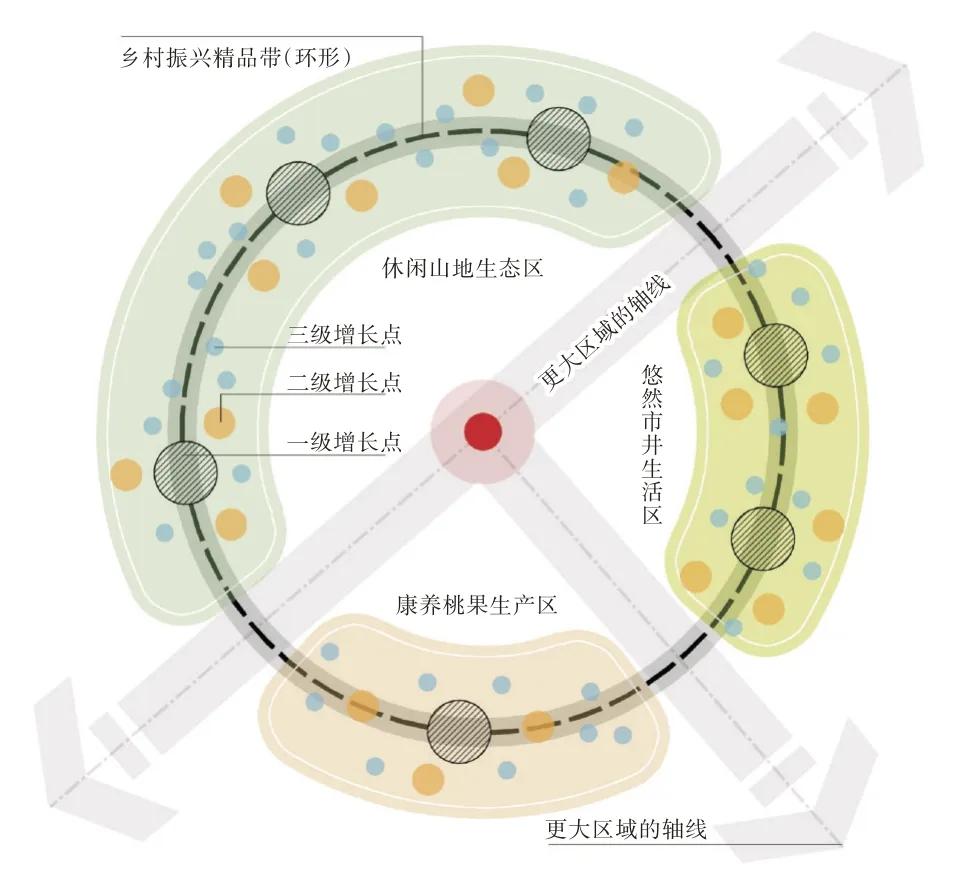

庙坝镇乡村振兴总体规划为“一带、三区、多点”(图6),其中,一带为庙坝镇乡村振兴精品带;三区为休闲山地生态区、康养桃果生产区和悠然市井生活区;多点为现状及规划的资源点。

3.2 乡村振兴增长点

图6 庙坝镇乡村振兴总体规划布局

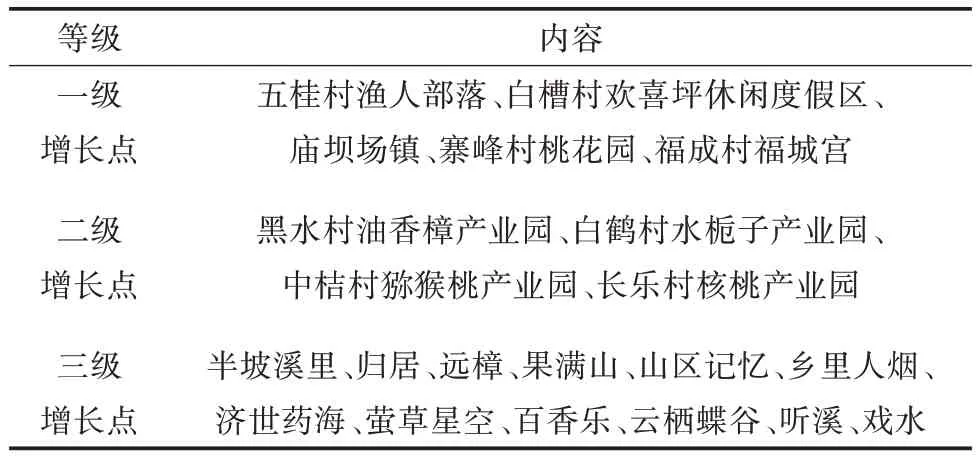

按照乡村振兴的要求与内容,乡村地域的增长点应该是各种要素的集合,包含物质与非物质的内容。在乡村振兴过程中,起到集聚或扩散作用的所有社会经济客体都可以成为乡村振兴的增长点,规划共划定三级乡村振兴增长点(表1)。

表1 庙坝镇乡村振兴增长点结构体系

一级乡村振兴增长点是在现有基础上将各自核心优势提升,进一步强化点的集聚与扩散效应。如寨峰村桃花园增长点依托果业农民专业合作社,扩展优质秦王桃核心基地的面积,按照“合作社+村级组织+农户”的模式,在全镇发展秦王桃种植,辐射大竹城西、欧家等9 个乡镇30 个村。拓展“桃花节”“摘果节”等乡村旅游活动及竹鲜桃果醋的精深加工产业。规划重点探索第一、二、三产业在乡村地域的融合路径,从园区建设、生产加工引导、乡村旅游策划等方面提供方案。场镇老街市井生活、福城宫道观朝圣、渔人部落游乐体验、欢喜坪休闲观光等增长点的差异化主题定位,为乡村多功能的需求提供保障。

二级乡村振兴增长点主要围绕各村已初步发展的农业产业,推动农业现代化建设,增强乡村地区自身的“造血”能力,同时为打造“一乡一业、一村一品”的发展格局奠定产业基础。当前,该类增长点集聚与扩散作用不强,需进一步在种植品种选择、农业投入、价值挖掘、科技支撑等方面塑造乡村区域农业特色,培育和提升农业品牌。

三级乡村振兴增长点主要是在现状资源的基础上,从资源生态设计、民居改造利用、乡村生活体验等方面挖掘乡村价值,丰富乡村业态,拓展乡村功能,实现对乡村产业的补充与优化。该类增长点主要是规划新建、改造项目,是对乡村地域文化、资源的重新梳理与利用,并具有被高一级增长点辐射的可能。该类项目的建设使得乡村的传统民居风貌得以延续,历史文化价值得以保存,人居环境也逐步改善。

3.3 乡村振兴发展轴

点-轴系统理论内容包含对区域可达性及空间扩散方式的创新性理解[55]。庙坝镇为满足大竹县乡村振兴示范区整体可达性的需求,需要有效组织各增长点。依据社会经济客体集聚与扩散的潜力和趋势方向,将轴线作为系统的内生变量,组织各类自然、社会、经济资源。庙坝镇乡村振兴精品带从五桂村渔人部落作为起始点,经黑水村、白槽村、长乐村、花板桥村、寨峰村、白鹤村、场镇、跃进村、福成村、至中桔村形成环形轴,长度约40 km。采用各要素复合的点-轴应用模式,其中水系、道路、林带及形式美的设计方案成为点-轴组织的主要素。

3.4 乡村振兴发展区

点、轴要素共同相互作用下发展形成集聚区,集聚区也成为更大区域的点。根据增长点及轴线发展潜力,规划庙坝镇乡村地域发展形成三大集聚区(图7)。

图7 庙坝镇乡村振兴点-轴-集聚区

1)休闲山地生态区。梳理该区域丰富的自然山林、溪流、梯田及深山传统民居本底,以白槽村欢喜坪休闲度假区为区域引领点,通过林带、水系及道路串联组织各级增长点,形成以生态休闲观光为主要特色的生态控制区域。

2)康养桃果生产区。围绕已发展成型的寨峰村桃花园,拓展农业产业链,通过桃果制品精深加工、经营体系优化等方式,增加产品绿色生态导向,实现农产品多层次、多环节转化增值,逐步实现乡村地域第一、二、三产业的深度融合。

3)悠然市井生活区。以庙坝场镇、渔人部落、福城宫为核心增长点,在环境整治的基础上,通过设置游览体验项目、组织农耕生活等方式,满足居民生活及区域游览的需要。场镇老街慢生活、道观寄思哀愁、渔人部落游乐畅玩以及周边村落的采摘、耕作体验,共同构成乡村居民生活的和谐图景。

4 小结与讨论

实施乡村振兴战略是一个长期而复杂的过程,在这一过程中镇村层面的振兴策略直接关系到乡村建设过程的实施,该层面策略的制定需要有理论的支撑与方法的保障。

1)当前,乡村地域的发展建设活动在镇域、村域及居民点建设等方面,缺少系统的全局设计或管控,快速无序的建设进一步加剧村庄空心化、乡村文化特色消退的病态。传统自上而下、均衡资源的配置方式已不再适应当前的乡村状态,乡村需要建立多元主体参与的协同发展机制。

2)点-轴系统理论是对社会经济客体相互作用下整体可达性与空间扩散的创新性理解,强调点、轴的共同作用。在镇村层面主要有空间要素主导、文化要素主导、规则秩序主导及各要素复合4 种应用模式。

3)点-轴系统理论指导下镇村层面的振兴规划与战略,是按照乡村振兴要求对乡村地域空间已存在的建设与资源进行点-轴空间的分析与组织,实现点、轴、集聚区三者之间的相互作用,增强各社会经济客体的集聚与扩散效应,进而实现区域的乡村振兴与全面发展。