湖北省复杂地形影响下降水精细化分布特征研究

2021-05-11孙朋杰王必强陈正洪简仕略

孙朋杰,王必强,陈正洪,张 荣,简仕略

(1.湖北省气象服务中心,武汉 430074;2.中国气象局气象干部培训学院湖北分院,武汉 430074)

降水的监测及预报对于环境影响评估、区域气候分析、水资源评价以及水文过程模拟、生态修复等多个领域具有十分重要的意义。但受地形、环流等多种因素的影响,降水具有强烈的时空差异性,受局地地形、下垫面影响明显,山区降水体现的尤为突出。许多学者对降水的空间分布、分型进行了大量研究,指出降水分布具有明显的地区性差异[1-3]。传统降水观测主要依靠地面雨量计来进行,虽然精度较高,但受站点分布等因素的影响,难以充分反映降水时空分布的差异[4]。

关于区域降水的估算和模拟,已有研究多从以下几个方面进行。一是通过空间插值方法,该方法能反映空间数据的自相关特性,但由于受到观测站点稀疏的影响,插值精度存在不确定性,因而难以反映地形地貌对降水空间分布的影响。二是通过卫星遥感资料的定量反演[4,5],该方法主要基于卫星降水数据对区域降水量时空分布进行估算,但由于受卫星资料的数据空间分辨率影响,难以进行复杂地形降水的时空精细分析。三是通过统计回归的方法进行分析[6,7],通过建立降水与空间要素间的关系模型,建立降水与地理地形等影响因子间的关系,其在研究范围较小、影响降水分布的因子明确且相互独立时效果较好,但同样由于降水实测站点稀疏的原因,可供验证其估算结果的雨量观测站少,应用不同估算和模拟方法得出山区降水分布规律的研究结果不同。

就湖北省而言,地处华中腹地,山地占56%,丘陵岗地占24%,平原湖区占20%。境内三面环山,地势为西、北、东三面高起,中部向南敞开,呈马蹄形分布。由于其特殊的地理位置和复杂多样的地形地貌,使得降水空间分布差异明显。由于省内国家气象观测站多设在低山和平原处,高海拔的山地处雨量数据缺失,因此,估算和模拟能反映湖北省实际降水的时空分布特征,特别是能反映山区降水特征就显得尤为重要。近年来,湖北省气象部门已在全省范围内建设无人值守的区域气象自动观测站2 600多个,观测包括温度、风速、风向、降水等多个要素,用于气象预警、决策服务、预报验证等多个方面。由于区域气象观测站多建在野外,包括山地丘陵地区,可对小尺度降水进行监测,很好地弥补了常规气象站点稀疏的不足。本研究尝试利用全省2 000多个区域气象站降水观测资料,结合地理信息数据(DEM),分区域构建降水与地理因子的模型,建立复杂地形影响下的湖北省降水精细化分布特征。

1 资料与方法

1.1 降水分区研究

考虑湖北省实际地形,地势大致为东、西、北三面环山,中间低平,略呈向南敞开的不完整盆地。为了进一步分析山地降水垂直分布特征,根据空间分布连续性原则,在保证区域气候特征相对相似性的基础上,将研究区域划分为8 个不同区域,分区建立降水模型。区域具体划分如图1 所示,Ⅰ区为鄂东北大别山区,主要包括鄂东北黄冈区域;Ⅱ区为鄂东南幕阜山区,主要包括鄂东南咸宁、黄石区域;Ⅲ区为鄂北桐柏山区,主要包括随州、孝感、荆门、襄阳部分区域;Ⅳ区为江汉平原区域,主要包括武汉、荆州、天门、仙桃、潜江等区域;Ⅴ区为鄂西北秦巴山区,主要包括十堰、襄阳区域;Ⅵ区为神农架林区;Ⅶ区为三峡河谷地区,包含神农架南坡及宜昌地区;Ⅷ区为鄂西南山区,主要包括恩施、宜昌的五峰区域。

图1 湖北省降水研究区域划分情况

1.2 数据来源

本研究所用的降水资料来自于湖北省82 个国家级气象观测站及分布在全省的2 005 个区域气象站(部分站点由于观测数据缺失等原因没有采用)降水观测资料,如图2 所示。所取观测时段为区域气象站观测质量较好的2016—2018 年3 个完整年每日20:00—20:00 的降水观测资料。

图2 研究所采用的气象观测站点分布情况

1.3 方法

本研究总体思路是利用气象观测站点的降水观测资料,结合ArcGis 软件,提取站点所在的数字高程资料(DEM)的经度、纬度、高度、坡度、坡向[8-10]等属性信息,分区域建立基于地形影响的精细化降水方程,最终绘制分辨率为1 km 的湖北省降水分布(图3)。

图3 技术流程

1.3.1 数值质量控制 由于本研究所用区域气象站点众多且分布不均,部分站点会因缺乏维护造成数据缺测,因此需对观测资料进行数据控制。采用气候学界限值检查、台站或区域极值检查、要素间内部一致性检查、时间一致性检查以及空间一致性检查等方法[11],对区域站资料进行检查,最终采用了2 005 个区域站点资料进行研究。

1.3.2 Arcgis 空间数据分析 包括空间数据的采集与组织、空间数据的转换与处理、栅格数据的空间分析、地形因子提取、空间数据插值等。

1.3.3 反距离权重插值 反距离权重插值(Inverse distance to a power)[12]是一种圆滑的加权平均插值法,它的权系数是随着离确定网格点距离的增加而下降,这个过程是运用方次参数进行控制。距确定数据点距离较近的点有一个较高的权重份额,属于较大的方次,距确定数据点距离较远的点权重份额分配比较均匀,属于较小的方次。当进行插值计算时,栅格数据内每个网格点的值都需要计算,根据从该网格点到观测点之间的距离赋予该数据点权值和方次,其与距离大小呈反比。表达方程式如下所示。

式中,Z0是点 0 的估计值;Zi是已知点i的z;di是已知点i与点0 之间的距离;k是距离的幂,显著影响内插的结果;s为在估算中用到的已知点的数目。

1.3.4 多元线性回归 方法较为简单,具体参见统计类书籍。

1.3.5 误差检验方法 评估建立的降水模型效果,采用下列指标作为效果指标。

1)平均绝对百分比误差(MAPE)。

式中,xij表示某个点的模型模拟值;xi表示该点的实测值。

2)相关系数及显著性检验。对所建降水模型的模拟值与站点实测值,需计算两者相关系数。

式中,xki表示某个点的模型模拟值表示建立模型模拟值样本的平均值;xli表示该点的实测值表示实测样本的平均值。

2 降水模型建立与特征分析

2.1 降水模型建立

将湖北省研究区域划分为8 个不同地区,分区建立降水模型。以Ⅰ区为例,Ⅰ区共用到203 个区域自动站2016—2018 年降水日值观测资料,通过Arcgis 提取203 个站点的地理信息,本研究提取经度、纬度、高度、坡度、坡向5 个因子。尝试利用SPSS软件,采用多元线性回归等方法,将多个变量因子进行筛选,建立3 年平均降水与地形因子间的模型。

Ⅰ区降水模型如下:

r=221.4x-8.1y+0.2h+0.9p+0.01a-23 927.9

式中,r为年降水量(mm);x为经度(°);y为纬度(°);h为高度(m);p为坡度(°);a为坡向。

从建立的模型来看,降水与高度、坡度、坡向呈正相关关系,地形高度每增加100 m,降水量增加20 mm/年。将建立的降水模型带入地形资料,得到Ⅰ区降水的空间分布(图4)。

图4 模拟的Ⅰ区降水空间分布

运用相同方法,分别建立各区降水模型,如表1所示。

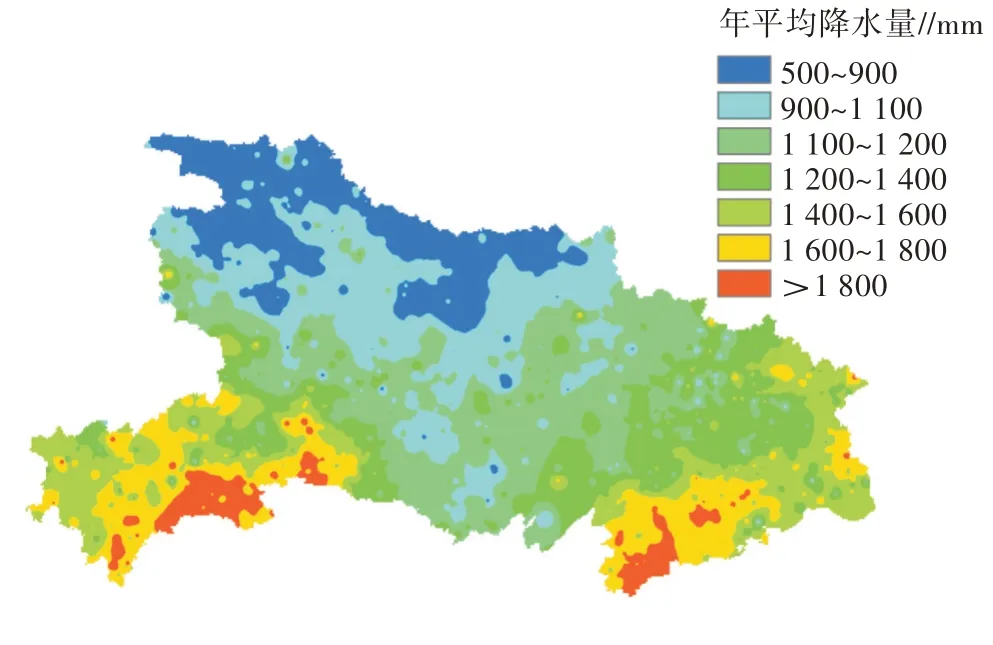

将建立的各区降水模型带入地形资料,得到各区降水的空间分布,再利用ArcGis 合并功能,将各区降水进行合并处理,最终得到考虑复杂地形影响的分辨率为1 km 的湖北省降水空间分布(图5)。

表1 各区域建立的降水模型

图5 湖北省模拟年平均降水分布

2.2 降水模型精度检验

为验证各区所建降水模型的准确性,将8 个区域各气象站点实际降水与模型模拟值进行对比。将各区域气象站点地理信息带入建立的降水模型,得到各站点降水模拟值,计算模拟值与实际值的平均绝对百分比误差(MAPE)及进行相关性分析和显著性检验。从检验结果(表2)来看,各区域站点降水实测值与模拟值的相关系数均通过0.01 的显著性检验,相关系数在0.360~0.692,除Ⅴ区外,其他区域相关系数均在0.5 以上。误差方面,MAPE在7.95%~12.67%。Ⅴ区的降水实测与模拟的相关系数最低,平均绝对百分比误差也为最大,可能是由于该区域位于湖北省西北部,南部受高大的神农架阻挡,降水条件不仅受地形、地貌等地理要素影响,同时受到整体下垫面作用和局地小气候等多因素的制约,相互作用和影响较为复杂,故计算的误差较大。整体统计,模拟的全省降水准确率为89.5%。

同时,将全省2 005 个区域站近3 年平均降水量进行插值,与模拟的降水分布进行对比。由图6 可以看到,模拟值与实际降水分布趋势一致,说明建立的降水模型能较好地反映实际降水情况。

表2 各区域所建模型的准确率分析

图6 湖北省实际年平均降水分布(2016—2018 年)

2.3 降水空间特征分析

从模拟的年平均降水分布图5 可以看出,全省大部分地区年降水量介于600~2 100 mm,总分布趋势是北少南多。同纬度相比,平原少,山区多。山区相比,则背风面少,迎风面多。其分布趋势由北向南呈递增趋势,鄂西南、鄂东南、鄂东北3 个区域为降水量最多区域,这与之前普遍认为的湖北省降水最多的鄂西南、鄂东南2 个区域(图5)有明显差别。

就降水分区而言,从图7 可以看到,在鄂东北大别山地区(I 区),降水呈从西向东逐渐增多的趋势。东北部的大别山区,降水量最大,年降水量达1 700 mm 左右。空间降水分布很好地反映了山地降水垂直变化特征,即在达到最大降水高度之前,降水随海拔增加而增大。这与仅利用全省82 个国家气象站降水资料建立的降水分布差别较大,后者反映在鄂东北地区降水较为均匀,为1 300 mm 左右(图8,源自《湖北省公共气象服务手册》(2015 版)[13]),未体现地形对降水的影响。

图7 湖北省中东部区域降水特征分布

图8 利用湖北省82 个国家气象站降水资料建立的平均降水量分布

在鄂东南的幕阜山区(Ⅱ区),降水呈从北向南逐渐增多的趋势,降水量最大值出现在南部高大的幕阜山区,以通山、通城、崇阳三县南部靠近幕阜山脉的部分降水量最多,年降水量为1 800 mm 左右,较仅通过国家气象站降水资料建立的降水量分布数值偏多200~300 mm/年,也是湖北省降水量最多的地区之一,是有名的“暴雨窝子”。从东南部太平洋携带的暖湿气流遇到幕阜山脉的阻挡,水汽在地形抬升过程中形成降雨,造成该区域降水量丰富。在Ⅲ区,降水随地形呈带状分布,降水量大值区分布在北部的桐柏山、中部的大洪山及西部与鄂西山地交界的山地处,年降水量高值区在1 600 mm 左右。在江汉平原(Ⅳ区),降水呈现东多西少的特征,高值区在武汉、鄂州等地,年降水量在1 700 mm 左右。

从图9 可以看到,鄂西北区域(Ⅴ区)降水普遍偏少,年降水量在690~1 300 mm,降水高值区域位于远安、南漳等地,大部区域年降水量在800 mm 左右。在神农架林区(Ⅵ区),由于西南部高大的大巴山脉阻挡,从西南部印度洋输送的水汽爬升,在该区域的南部降水较多,年降水量在1 500 mm 左右。水汽翻过大巴山后,降水量在东北部区域随着海拔的降低而减少。

三峡河谷地区(Ⅶ区),降水量在河谷两侧逐渐增加,且河谷南侧(巴东、秭归、宜都)的降水量大于北侧(兴山、夷陵、当阳)。鄂西南(Ⅷ区)以鹤峰区域降水量最大,年降水量达2 000 mm(较仅通过国家气象站降水资料建立的降水量分布数值偏多300~400 mm/年),这也是全省降水量最多的区域。从地形方面分析,鹤峰县境内地形西北高、东南低,多山间小盆地,平均海拔1 147 m,是湖北省高山县之一,东南方向输送来的水汽,沿武陵山脉一路抬升,使得该地降水充沛。

此外,部分山地丘陵地区受地形影响,降水明显多于周边区域,说明山区降水在达到最大降水高度之前,降水量随海拔升高而增加。

图9 湖北省西部山区降水特征分布

3 小结与讨论

本研究利用湖北省2 005 个区域自动站和82 个国家气象站近3 年降水数据,结合DEM 经度、纬度、高度、坡度、坡向5 类地形因子,分8 个区域分别建立了降水模型,并进行了检验,得到如下结论。

1)模拟的湖北省年降水分布特征与实际降水分布较为一致,建立的模型模拟降水准确率为89.5%,所建模型能较好地反映实际降水情况。

2)全省大部分地区年降水量总分布趋势是北少南多。同纬度相比,平原少,山区多。山区相比,背风面少,迎风面多。鄂西南、鄂东南、鄂东北3 个区域为降水量最多区域,这与之前普遍认为的湖北省降水量最多的鄂西南、鄂东南2 个区域有明显差别。

3)考虑山地、经纬度等影响要素后,模拟的年降水量在山区数值明显较之前仅通过国家气象站降水资料建立的降水量分布数值偏多,其中,在鄂东南区域数值偏多200~300 mm,在鄂西南区域偏多300~400 mm,在鄂东北区域偏多300 mm 左右。

4)所建立的湖北省降水分布模型能反映出高海拔地区降水量明显高于周边低海拔区域的特征。