道路工程海绵城市设施设计

2021-05-11王振威

郭 安,王振威,赵 健,陈 兵

(1.天津市政工程设计研究总院有限公司,天津300392;2.天津市基础设施耐久性企业重点实验室,天津300392)

天津市解放南路是海绵城市试点区,位于天津市东南部地区,东至微山路、南至外环线、西至解放南路、北至海河,规划总用地面积16.7 km2,为天津市的老工业区之一;共涉及海绵城市设计项目64项,其中:排水管网监测项目1项,市政道路53项,立交桥海绵化改造1项,初雨调蓄池4座,公园初雨调蓄工程1项,新建公园1项,小区改造1项,新建泵站1座,长泰河湿地水质净化工程1项。本文以解放南路试点区市政道路——慕山路为例,介绍城市道路工程海绵城市设施的一种做法。

1 设计条件概况

海绵城市建设目标的实现依赖于各地块可实施的低影响开发措施,不同地块之间低影响开发措施可实施规模、强度及控制参数不同,因此对项目的概况需要充分的了解[1~2]。

慕山路位全长261.09 m,规划道路等级为城市支路,设计车速为30 km/h,总宽度26 m,横断面为2.0 m(人行道)+1.5 m(绿化带)+2.5 m(非机动车道)+3.0 m(绿化分隔带)+8.0 m(机动车道)+3.0 m(绿化分隔带)+2.5 m(非机动车道)+1.5 m(绿化带)+2.0 m(人行道)。

天津地区多年平均降雨量574.9 mm,解放南路片区排水体制为分流制,雨水重现期设计标准按1 a[3]。

2 海绵城市设施设计技术路线

市政道路海绵城市设计总体思路为在满足道路功能、保证道路排水安全的前提下,将低影响开发理念嵌入道路设计中[4]。本次设计采用低影响开发技术,同时结合天津市的气候、土壤、土地利用等条件,选取适宜本项目的低影响开发技术和设施,主要包括透水砖铺装、齿形侧石、下凹式绿地、渗透井、溢流式雨水井(以下简称“溢流井”)等。

2.1 雨水径流组织

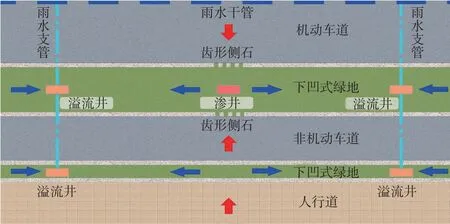

雨水地表径流分为人行道系统和车行道系统。见图1。

图1 雨水径流组织

1)人行道系统。雨水通过透水砖铺装下渗,当降雨量增大时,下渗雨水通过设置在人行道下的透水盲管汇水,排入下凹式绿地内设置的溢流井内,不能及时下渗的雨水通过地表径流排入下凹式绿地,下凹式绿地滞留蓄存部分雨水,蓄存雨水达到设计水深后通过溢流井排入雨水收集管道内,最终通过市政雨水管道排入受纳水体。

2)车行道系统。雨水随道路横坡由地表径流通过绿化带两侧齿形侧石自然排入绿化带中。为降低初期雨水及冬季融雪剂对绿化带内绿植的影响,在齿形侧石附近设置渗透井收集初期雨水及融雪剂融水;当雨量增大时雨水进入下凹式绿地,下凹式绿地滞留蓄存雨水,达到设计水深后通过溢流井排入雨水收集管道内,最终通过市政雨水管道排入受纳水体。

2.2 人行道透水砖铺装

降雨初期人行道雨水通过透水砖下渗至地下;随着降雨的增大,铺装下部土层渗透量小于降雨量,此时通过排水盲管导流至雨水管路系统,强化透水砖的渗透效果;当雨量超过透水砖的渗透能力时,透水砖表面产生地表径流,雨水自流进入人行道边下凹式绿化带中蓄存,当雨水蓄积到一定深度后溢流至雨水溢流井中,最后排入城市雨水管道系统。

2.3 下凹式绿地

下凹式绿地具有调蓄、滞留和净化径流雨水的作用。本工程在人行道绿化带和侧分带中设置下凹式绿地及溢流式雨水井。

降雨初期,雨水滞留在下沉绿地中,部分雨水渗透地下。随着降雨的进行,下沉绿地中雨水不断蓄积,同时还将承接部分人行道地表径流雨水,待蓄积满后通过溢流井进入市政雨水管道。

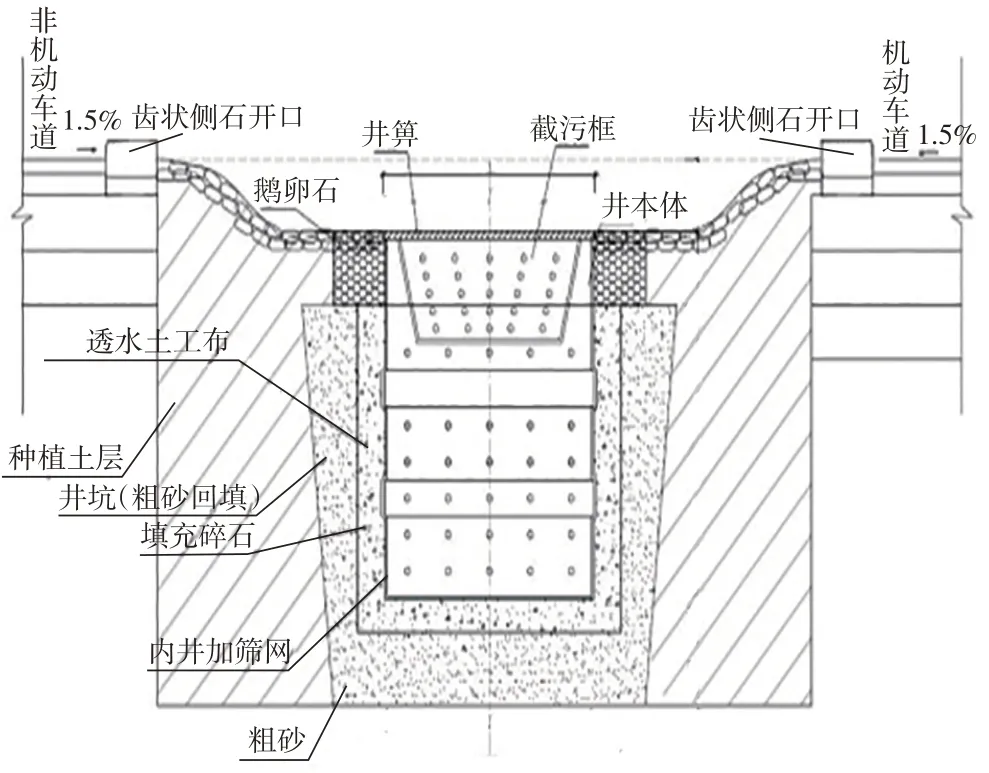

由于路面初期雨水水质差,部分指标甚至超过了生活污水,不符合景观设计要求,长期运行还存在污染物富集问题,因此考虑对路面的初期雨水的控制。一般认为初期雨水主要集中在降雨初期的4~8 mm[5],考虑到工程规模,采用4 mm的控制量。降雨初期,雨水通过侧石开口处先流入初期雨水渗透井,单个渗透井初期雨水控制量约为0.68 m3;当渗透井满流后,再进入侧分带内的下沉绿地。随着降雨的进行,雨水首先在下沉绿地中蓄积,待蓄积满后通过溢流井进入市政雨水管道。

3 海绵城市设施设计

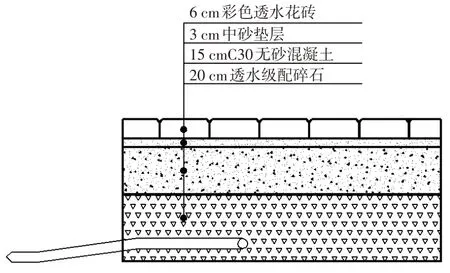

3.1 透水砖

人行道路面结构:6 cm透水砖+3 cm中砂垫层+15 cm C30无砂混凝土+20 cm透水级配碎石。透水路面结构下铺设防渗土工布,防止雨水下渗至路基。在人行道下沿纵向铺设φ8 mm软式透水管,置于透水级配碎石层中并保证管底距透水级配碎石层底5 cm;在人行道对应溢流井处,于人行道下横向铺设φ8 mm软式透水盲管,与纵向盲管三通搭接,收集雨水排入下凹绿地溢流井内。见图2。

图2 人行道路面结构

3.2 下凹式绿地设置

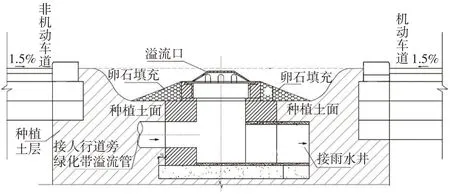

机非隔离带绿地标高低于路面20 cm,其中设置渗流井及溢流井。人行道绿化带绿地标高低于人行道路面20 cm,其中设置溢流井。见图3。

图3 下凹式绿地

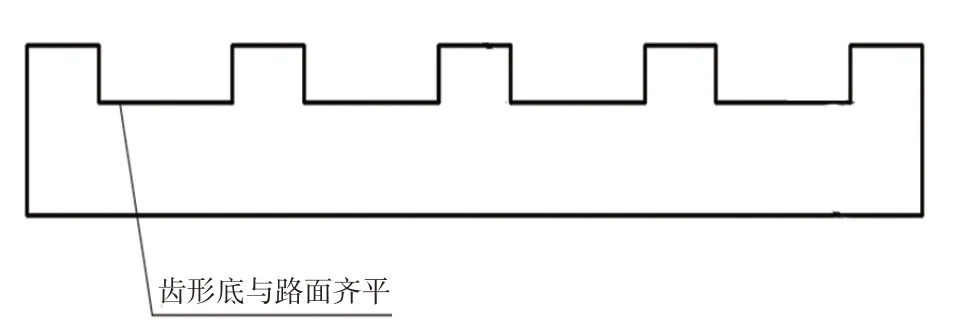

3.3 开孔侧石及渗透井设置

考虑初期雨水的控制,侧石开口原则上距离25 m一处,当侧分带距离较短时,可以适当调整开口距离,以满足初期雨水控制要求。一个开口处两块开孔侧石,其他位置采用传统侧石,开口处对应设置初期雨水渗流井。见图4和图5。

图4 开孔侧石设计

图5 初期雨水渗透井

3.4 溢流井设置

溢流井充当雨水口收集雨水。根据规范[5],沿着道路纵坡,视当地降雨强度情况每隔25~50 m设置一个溢流井,在道路竖向的最低点处必须设置溢流井。人行道绿化带由于较窄且雨水收集范围小,设置DN200 mm成品溢流式雨水口,侧分带中设置砖砌溢流井,二者通过DN200 mm的UPVC管道连接。侧分带溢流井通过DN300 mm的钢筋混凝土管道就近接入拟建雨水检查井中。溢流井设置在下凹式绿地中且底部高出种植地面最低处15 cm,同时周边敷设鹅卵石防冲刷。见图6和图7。DN200 mm成品溢流式雨水口

图6 成品溢流式雨水口

图7 溢流式雨水口

3.5 海绵分隔带设置

为了提高下凹绿地蓄水能力,每座溢流井之间设置一个分隔带,高20 cm,用以防止进入绿化带的雨水随道路纵坡由绿化带一端流向另一端。

4 结语

设置海绵措施后,慕山路道路综合径流系数降为0.61,总蓄水容积130 m3,实际年径流总量控制率达到83%。本项目结合天津市海绵城市建设的本地条件,总结出了一套具有特色的海绵做法:以滞、蓄为主,净、用为辅,多种措施灵活搭配,采用浅层雨水渗透井+过滤层的形式蓄存雨水,避免初期雨水对绿植的影响;设置渗透井可以有效防止北方地区融雪剂对绿植的影响;雨水经过海绵设施,净化了水质,降低了道路面源污染对河道水质的影响,改善了周边水体的水环境状况,但海绵城市设施的设置对城市地下水的影响还有待进一步研究。

当前我国海绵城市建设还在摸索过程中,对建成后的海绵城市设施的监测和维护经验更是缺乏,因此有必要加强海绵城市设施智能化监测;同时,海绵城市建设受到水文、气候、地形地势等自然条件以及人文、历史等社会因素的影响,需结合当地自然情况合理选择海绵措施。