颅脑CT灌注在脑缺血病变中的诊断价值

2021-05-10邢庆伟

邢庆伟

【关键词】诊断;脑缺血病变;CT灌注成像

[中图分类号]R543 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)26-0158-02

脑缺血病变是指基底动脉系统或颈动脉系统血流动力异常,导致局部脑组织血供不足,从而诱发的局灶性脑部神经障碍,该病具有短暂性、突发性和可逆性特点。慢性脑缺血病变患者会出现易疲劳、头晕等症状,随着病情进展,多次梗塞或长期脑缺血将会导致行为异常、情感障碍、记忆力障碍等。急性脑缺血性病变可分为脑栓塞、脑梗死、短暂性脑缺血发作等类型,患者起病急,必须在短时间内予以干预,以此改善患者神经功能,挽救其生命[1]。如何早期诊断该疾病,减少缺血性坏死范围,争取最佳的治疗时间,现已成为了临床热点问题。颅脑CT灌注成像(Computedtomographyperfusionimaging,CTPI)技术日益成熟,具有较高的应用价值,本文将对其进行分析。

1资料与方法

1.1基本資料 研究对象为56例脑缺血疾病患者,均为我院2018年12月至2020年12月收治。所选患者经临床症状评估、病理学鉴定、MRI检查确诊为急性脑缺血患者,临床资料完整,已排除严重代谢紊乱、心率失常及意识障碍患者。患者平均体重(62.45±2.91)kg,平均年龄(64.22±1.68)岁,男女比例31/25。

1.2方法 CT扫描:扫描以听呲线为起始层,层厚、层间距均设定为5mm,管电流为250mA,扫描视野23cm,管电压为120kVA,进行轴平位扫描,初步确定病灶所在区域,对于基底节层面等脑血管病高发区及可疑病灶区进行动态扫描。所用仪器为128呈螺旋CT机(GELightspeed)。

CT灌注成像:经肘动脉注射40mL欧乃派克(370mg/mL),将5mL/s作为注射速度,注射5s后开始扫描,管电流200mA,管电压80kV,层厚5mm,扫描速度为1s/层,时间间隔为0.5s,扫描总时长50s,且应用cine模式,延迟时间设定为8s。图像处理首先从病变侧及对侧选取感兴趣区,比较其动态时间-密度曲线,计算平均通过时间(MTT),评价患者血流灌注情况,将脑血流量(CBF)、峰值增强(PE)、峰值时间(TTP)、脑血容积(CBV),详细记录各项数值[2]。

1.3统计学方法 采用新版SPSS23.0处理数据,计量资料和计数资料分别以x±s、“例(%)”形式表达,若P<0.05,提示数据差异有统计学意义。

2结果

2.1血流动力学表现 经颅内CT灌注成像可知,56例患者健侧、患侧CBV分别为(3.18±0.95)、(5.53±1.21)mL/100g,CBF为(32.79±3.64)、(53.82±5.11)mL/min,MTT为(6.54±0.95)、(3.49±0.80)s,TTP为(16.28±3.63)、(8.43±2.89)s,具有明显差异(t=11.4314、25.0840、18.3773、12.6605,P=0.0000、0.0000、0.0000、0.0000),提示CT灌注成像能够清晰显示脑缺血病变患者血流动力学情况,根据其差异明确病灶情况。

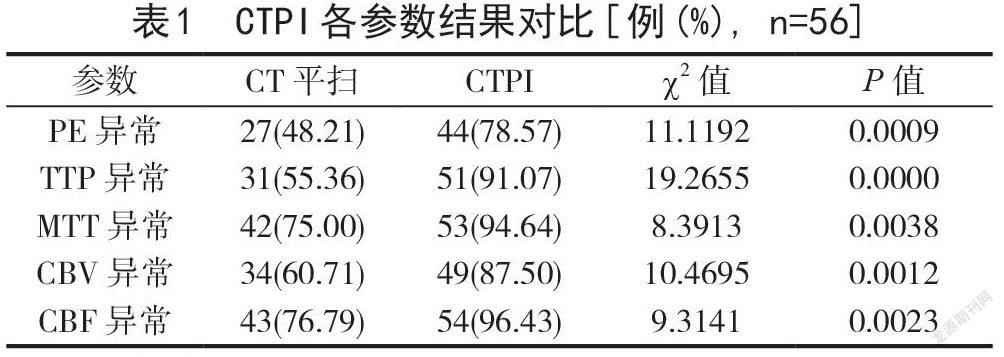

2.2cT灌注诊断敏感性及各参数异常结果 CTPI在脑缺血性疾病诊断中敏感度为98.21%(55/56),CT平扫敏感度为73.21%(41/56),CTPI敏感度显著高于CT平扫检查(χ=14.2917,P=0.0002),且与MRI敏感度100.00%(56/56)差异较小(χ=1.0090,P=0.3151)

3讨论

作为常见的神经系统疾病,脑缺血病变的早期诊断至关重要,不仅直接影响临床治疗,还有利于降低患者残疾和死亡风险。常规CT检查在脑部出血性病变诊断中敏感度较高,但由于缺血性病变早期影像学改变轻微,很难在常规CT或增强CT图像上清晰显示。一直以来,磁共振成像(MRI)是脑缺血病变诊断的“金标准”,该技术可对患者脑血流动力学状态进行有效评估,从而起到理想的诊断价值,但MRI具有核放射性,图像空间分辨率较差、成像时间长,且价格昂贵,所以临床应用受到了一定限制。CT灌注成像快,在普通螺旋CT上就能完成,在脑缺血病变患者诊断中,能够最大限度减少患者搬动次数,灌注CT检查可以在常规CT结束后进行,且CTPI属于多参数成像,1次扫描能够得出多种参数图像,操作简单、经济效益高[3]。不仅如此,CTPI可有效显示患者血流动力学改变,及时是细微改变也能准确发现。脑缺血病变会导致患者脑血流量发生代偿性改变,CTPI能够第一时间明确缺血范围和病灶大小,从而起到重要的早期诊断作用。本研究中,CTPI在脑缺血性疾病诊断中敏感度为98.21%(55/56),CT平扫敏感度为73.21%(41/56),CTPI敏感度显著高于CT平扫检查(P<0.05),且与MRI敏感度100.00%(56/56)差异较小(P>0.05);CTPI成像中,56例患者健侧、患侧CBV、CBF、MTT、TTP水平有明显差异(P<0.05)。

基于核医学技术,有学者利用CT动态增强扫描技术,最早于1980年首次获得脑血容积和血流数据。随着CT灌注成像的发展,通过静脉注射对比剂,选取感兴趣区,CTPI通过计算机伪彩处理和数学模型转换,能够对脑组织灌注状态进行评价,获得MTT、CBV、CBF等灌注图像表现和血流动力学参数,我们可以将CTPI视为一种功能成像。脑缺血性病变患者由于缺血时间、缺血严重程度和病情危急程度不同,所以临床诊断使应用的具体方法、设备也存在一定差异。CTPI中,脑缺血性病变患者各参数值不同,一般表现为无TTP出现或TTP、MTT延长,CBV下降或轻度增高,CBF下降。患者发病早期,CTPI发现脑血流动力学和灌注异常的敏感度可达90%,远远高于普通CT。还有学者研究指出[4],通过分析TTP、MTT、CBV、PE等指标,CTPI技术能够准确判断患者灌注缺乏和血管闭塞情况,为后续治疗提供支持。本次研究结果结合以往文献,可对TTP、MTT、CBV、CBF四个灌注参数在脑缺血病变诊断中的价值进行分析:一是TTP,该参数反映范围好,对于慢血流和侧支循环的显示好,在血管病变诊断中敏感度较高,但脑缺血病变患者可逆区、不可逆区TTP差异不明显,且该参数个体差异较大。二是MTT,该参数在CTPI图像显示的面积一般大于实际病变面积,对血流灌注显示敏感度高。三是CBF,该参数特异性和敏感性分别为98%、93%,明显优于TTP,若CBF下降>70%,可导致梗发生,CBF下降50~60%时,部分患者会出现梗死。四是CBV,若CBF正常或上升,脑血流调节作用无法代偿,CBV随之下降;若CBF轻度下降,患者脑血流可实现自身调节,代偿作用充分发挥。

在脑缺血疾病中,缺血半暗带是病灶周围具有一定生存能力的低灌注区,属于功能性电活动可恢复区,位于严重缺血区和正常区之间。它的结局一是自发凋亡,另一种是恢复正常,但只有在较短时间内,缺血半暗带才能恢复。临床研究证实[5],缺血半暗带在急性脑缺血病变发生3~6h后,将发展成不可逆缺血病灶。近年来,临床学者以充分认识到这一点,将尽可能挽救、保存有活力的组织和缺血半暗带作为治疗重点。找到有效的影像学成像方法,准确判断患者病变灶范围,确定可恢复脑组织区域,已经成为研究重点。不仅如此,有效的影像学成像方法,还能为后续溶栓、抗凝治疗奠定坚实基础,帮助临床医师确定适当的治疗方案。总而言之,CT灌注成像具有诸多优势,如成像时间短、空间分辨率高、经济实用、扫描设备简单等,结合常规CT图像,CTPI能够动态观察脑缺血病变患者脑血流动力学变化,观察病灶位置,对于超早期病灶,也能够清晰显示。同时,这种成像技术证实了缺血半暗带的存在,有利于治疗和预后,CTPI临床应用必将更加广泛。

综上所述,在脑缺血病变诊断中,颅脑CT灌注可清晰显示患者血流动力学表现,明确病灶周围缺血半暗带,进而实现脑缺血疾病的早期诊断,且诊断准确率高,值得在临床推广。