高质量发展背景下城市高架桥下剩余空间功能品质提升策略研究

——以广州环城高速桥下空间为例

2021-05-08陆兴桃陈罡

陆兴桃 陈罡

广州市城市规划设计有限公司 广东 广州 510030

1 研究背景

党的十九大明确我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展的表征之一是空间品质的提升,其提升的目标和标准则是能够切实贯彻落实以人民为中心的理念,满足人民日益增长的美好生活需要,解决不平衡不充分发展之间的矛盾[1]。在此背景下,本文通过解析桥下空间属性,探索高架桥下剩余空间功能品质提升的策略,以期成为打造与高质量发展阶段相适应的城市空间的抓手之一。

2 城市高架桥下剩余空间的特征分析

2.1 城市剩余空间的界定

城市剩余空间,是指易被使用主体忽略、不能充分发挥潜在价值的城市空间,国内外亦有学者将其称之为“灰空间”、“消极空间”、“失落空间”、“畸零空间”等[2]。城市剩余空间具有以下特性:

2.1.1 城市性

剩余空间首先是城市空间,而不是自然中无人问津的荒郊野外,或农村中的农田。只有处于城市中的那些没有被充分利用的空间才被称作剩余空间。

2.1.2 未定义性

剩余空间在城市中是一种处于边缘状态中的空间,是由于种种原因被人们忽视、没有被充分利用的空间。也正是由于它的未充分利用性,才造成了城市空间的剩余性,同时具有进一步的可利用性。

2.1.3 时效性

空间利用和时间紧密相联系。一个现在被充分利用的空间可能多年后变成一片荒芜。因此,剩余空间就是当前城市状态下,没有被充分利用的城市空间,而不是以前或以后是否充分利用的城市空间。

2.2 城市高架桥下剩余空间的范围

本文所述城市高架桥下剩余空间是市政道路高架桥桥面结构、桥墩与地面所形成的半封闭空间,是城市发展不可避免的产物,具备一般剩余空间的特性,对于城市精细化、品质化发展具有重要意义。

2.3 城市高架桥下剩余空间的属性

高架桥下的剩余空间具有与其他城市空间不同的属性,从其产生的原因、结构的特征、对城市的作用等方面来说,有着独特的优势和天然的劣势。

2.3.1 优势

(1)大量的存量用地资源

改革开放以来,我国城镇化进程明显加快, 2011年我国城市化水平已超过50%,至2019年这一数据已经达到60.6%[3,4]。根据城市化S型曲线[5],城市化水平超过50%,增量和存量的比例发生了明显的变化,内涵增长式的发展将逐步取代外延扩张式发展,城市发展已经进入存量时代。在国家和城市控制增加建设用地的情况下,桥下空间用地资源弥足珍贵。

(2)具有较强的可识别性

伴随高架桥而生的桥下空间,与高架桥一样具有显著的线性特征,能够与其他城市空间、场所、结构等有效区分,有着天然的可识别性,其视觉空间的营造关系到城市本身的形象,视觉品质的好坏对于城市整体认知有着十分重要的作用[6]。

(3)权属清晰,管理部门单一

城市高架作为市政基础设施,往往由属地交通主管部门、建设主管部门或者专门的建设主体(国有企业)管理,权属清晰;桥下剩余空间资源的利用基本不涉及征地拆迁,节约投资成本。

2.3.2 劣势

(1)空间形态受限

高架桥下空间呈高度不等的带状,在不同的地点,其高度、宽度及两侧建筑性质都不同,这对空间功能的设定和形态设计都是严格的限制。另外,高架桥下很多地方与地面道路相交叉,桥上桥下有车流,很多地方需要保持高架桥两侧视线通透,也为桥下空间的利用增加了难度。

(2)环境品质差

一方面高架桥常见于高等级道路,交通流量大、车速高,快速移动的大量机动车交通会带来严重的噪声和空气污染;另一方面,常见的高架桥宽度在20米以上,桥面对光线有强烈的遮挡作用,桥下空间采光能力较弱,光线昏暗,绿化植物成活率低,甚至可能滋生犯罪行为;同时,由于高架结构遮挡,桥下空间的只能获得不完整的、限制性的视野。

(3)可达性不佳

桥下空间的交通可达性受其与地面道路的空间关系所限。城市高架与地面道路在横断面上的位置关系可归结为3种形式:道路中央式、道路单侧式和单独设置式,其中道路中央式主要受制于两侧通行道路的车道数和交通流量,车道数愈多、交通流量愈大,则可达性愈差;道路单侧式其一侧为慢行空间(非机动车道和人行道)或者绿地,可达性较好,在满足建筑退距后,可将桥下空间与边缘侧区域用地整体设计;单独设置式多位于城市郊区,高架与平面道路及建筑都比较远,桥下空间可达性较差。

(4)政策限制

政府部门为加强城市道路、桥梁管理,保证交通安全、畅通,制定了桥下空间管理相关办法。各地区有所不同,但大体可总结为:城市桥下空间只能用于配建道路、环卫、绿化、停车等市政公用设施,禁止从事摆卖、餐饮、娱乐、机动车清洗和修理等经营活动,不得擅自改变城市桥梁桥下空间使用用途。

3 城市高架桥下剩余空间功能品质提升策略

3.1 功能提升策略

目前,国内外桥下空间中置入的城市功能可大致分为经营活动、交通设施、绿化休闲和公服配套等四类。经营活动通常以小规模的零售、餐饮为主,具体包括零售商铺、餐饮店、经营性娱乐场所、临时办公、汽车洗修中心等;交通设施包括供机动车、非机动车或行人通行的空间、公共交通场站、出租车待客点、各类车辆停放场地等;绿化休闲设施主要为市民创造良好的生活休憩空间,包括但不限于主题公园、休闲广场、喜用设施、艺术文化展示等;公服配套设施主要是为环卫清洁、市政维护、桥梁养护管理、照明管理、园林绿化、交通管理、公安管理等城市管理部门提供的使用场所。

只有适宜的功能注入适宜的空间时才产生意义。作为城市中一种独特的空间,高架桥下空间在功能置入时面临更多的影响因素与限制,因此在功能类型选择时应综合考虑桥下空间可利用性、交通可达性与城市功能需求耦合性等三方面因素,因地制宜选择合适的使用功能,打造具有地方特色的桥下空间。

3.2 空间品质提升策略

“微改造”是城市更新方式的一种,指在维持现状建设格局基本不变的前提下,通过建筑局部拆建、建筑物功能置换、保留修缮,以及整治改善、保护、活化,完善基础设施等办法实施的更新方式,主要适用于建成区中对城市整体格局影响不大,但现状用地功能与周边发展存在矛盾、用地效率低、人居环境差的地块[7]。

参照“微改造”更新方式的理念和做法,以不改变城市高架基本结构为前提,高架桥下空间品质提升旨在实现其在形态尺度、材料质感、声光环境、空气质量、交通可达性等方面的优化,提升策略包括重塑尺度、连通空间、统一风格、优化环境和彰显特色五类:①重塑尺度,主要通过顶面改造、边界围合、柱面修饰等手段,修正高架交通设施带来的超尺度感,塑造宜人的空间尺度;②连通空间,主要通过机动车空间瘦身,或设置空中连廊、人行天桥、地下通道等立体过街设施,加强周边城市功能空间与桥下空间的连通;③统一风格,主要包括桥下空间整体风格、材质、色彩等方面的统一;④优化环境,主要是通过植物绿化、灯光照明、加装设施设备等手段解决桥下空间固有的采光、噪音和空气质量等方面的问题,提高空间舒适性、安全性和吸引力;⑤彰显特色,植入地方文化元素,突出和展示地方特色。

4 广州环城高速桥下空间功能品质提升实践

4.1 基本概况

广州环城高速于2000年6月全线通车,是全国首条环绕城市的高速公路,全长60公里,设有互通立交16座、大桥7座、隧道1座,路面宽34.5米~42.2米,桥面宽27.5米~41.0米,途经广州、佛山两市多个城市重点发展地区,承担城市对外交通和内部交通集散及转换的重要作用。

4.2 桥下空间利用现状

据统计,广州环城高速桥下空间资源总量约为56万平方米,现状利用以停车场为主,约占42%;以流动商贩市场、洗车修车为代表的其他用途次之,约占24%;存在合同纠纷或被非法侵占的用地约占18%;另有少量堆场、体育公园及其他设施,约占11%;此外,还有一部分空间尚处于未利用状态。

总体来说,广州环城高速桥下空间现状利用主要存在三个问题:一是功能单一,以停车场、堆场、教练场为主;二是整体环境品质不高,部分桥下空间阴暗潮湿;三是空间利用率不高,对闲置空间的管理和利用有待提升。

4.3 功能提升方向

根据前文所述桥下空间可利用性、交通可达性与城市功能需求耦合性等因素,因地制宜,分类利用,对不同行政区的桥下空间进行分段策划,确定桥下空间利用方向,体现与周边城市的融合和互补,打造具有地方特色的桥下空间。其中海珠段桥下空间功能提升指引示意如下:

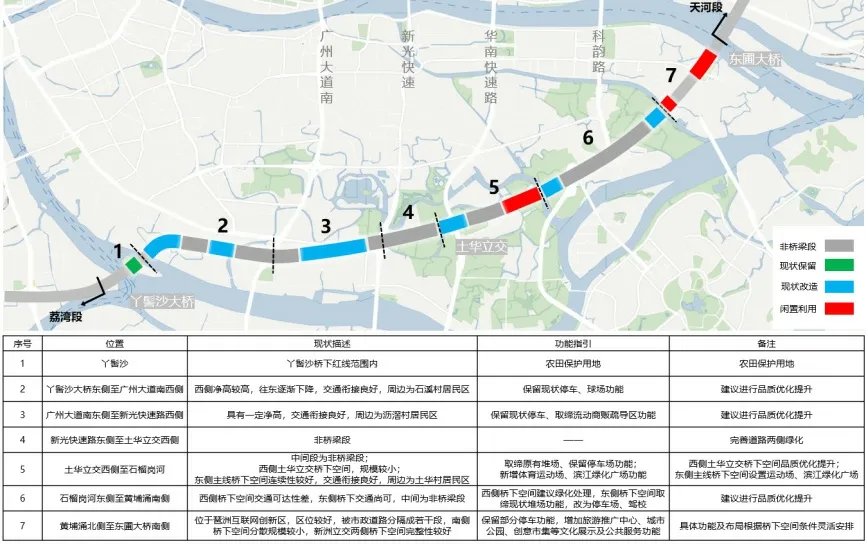

图1 广州环城高速海珠段桥下空间功能提升指引

4.4 品质提升指引

结合4大系统、9大分项、34要素,提出空间品质提升指引,以美化桥下空间环境。具体如下表所示:

表1 广州环城高速桥下空间品质提升指引

5 结语

桥下空间利用历程可概括为三个阶段:第一阶段以闲置或简单绿化处理为主,脏、乱、差的形象较突出;第二阶段环境美化、以用代管,以交通等公服设施为主,品质有所提升,普遍存在功能单一、利用效率低等问题;第三阶段全方位、高效率、一体化综合利用,道路红线内外一体化空间设计,土地利用效率最大化。目前国内桥下空间利用尚处第一、第二阶段,本文在高质量发展背景下重点提出高架桥下剩余空间功能品质提升思路,以期推动桥下空间利用向第三阶段迈进,此外还需国家地方的法律法规、政策规定的完善与支撑。