新型冠状病毒肺炎疫情管控对诊治急性ST段抬高心肌梗死患者的影响

2021-05-07陈波张志丽周自强王国宏侯晓霞吴明营

陈波,张志丽,周自强,王国宏,侯晓霞,吴明营

(北京同仁医院心血管疾病诊疗中心,北京 100176)

急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)具有发病急、死亡率高的特点[1-2],尽早进行血运重建对预后意义重大。2019年12月,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情突发,因医院防控要求提高、居民防疫意识增强及交通出行受限,使急性心肌梗死的救治受到影响。为此,2020年3月中国医师协会心血管内科医师分会发布了《新型冠状病毒肺炎防控形势下急性心肌梗死诊治流程和路径的中国专家共识(第1版)》[3]。参考该“共识”,我院制定了STEMI患者的急诊绿色通道流程。2020年4月起按照医院要求做好疫情防护[4]的基础上,遵循“先抢救后排查”的原则,开展急诊经皮冠状动脉介入治疗(PCI),与此同时全国范围内新冠病毒肺炎疫情(简称新冠疫情)逐步得到控制。本研究通过观察对比2020年2月至3月疫情流行初期、2019年2月至3月非疫情期及2020年4月至5月疫情期间全面实行“先抢救后排查的要求”后,来我院就诊STEMI患者的救治情况,探求COVID-19疫情管控对STEMI患者救治情况的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象 基于横断面研究,纳入我院2019年2月至3月(即非新冠疫情期间)收治的STEMI患者37例,命名为A组;纳入2020年2月至3月(新冠疫情突发初期)同期收治的STEMI患者23例,命名为B组;纳入2020年4月至5月(新冠疫情控制后)收治的STEMI患者32例,命名为C组。纳入患者均符合STEMI第四版全球心肌梗死统一定义[5]且发病处于1周内;并排除合并感染性疾病、恶性肿瘤、严重肝肾功能损害、风湿性瓣膜病、心肌病以及自身免疫性疾病的患者。

1.2 救治流程 非新冠疫情期间,对于发病在12 h内或12~24 h内具有临床缺血证据的STEMI患者,行急诊PCI;对于发病时间大于24 h者或者就诊时症状完全缓解者的STEMI患者,择期行PCI术。在新冠疫情流行期间,所有STEMI患者发病在12 h内或12~24 h内具有临床缺血证据者,经询问是否有流行病学史,完善血常规等化验,在符合防护要求的指定导管室完成急诊PCI,术后患者于心脏监护病房(CCU)隔离收治;对于STEMI发病时间大于24 h者或者就诊时症状完全缓解者,排除新型冠状病毒感染且评估PCI风险大于获益者,择期行PCI术。部分患者行急诊冠脉造影后未进一步介入干预,个别患者拒绝行冠脉造影仅应用药物治疗。

1.3 研究方法 对入选患者的病例资料进行统计分析,包括一般资料、基础疾病、发病至首次医疗接触时间、入门-球囊扩张时间、总缺血时间。患者入院24 h内完善心脏超声检查,记录左室舒张末内径(LVEDD)、左室射血分数(LVEF)。患者住院后每2小时行心肌损伤标志物检验,包括肌酸肌酶同工酶MB(CK-MB)及心肌肌钙蛋白T(cTNT),取峰值进行记录。每位患者均行心肌梗死溶栓治疗临床试验(TIMI)评分、全球急性冠状动脉事件注册(GRACE)评分。从所有STEMI患者就诊后首次化验血常规中记录白细胞(WBC)总数、中性粒细胞数(NE)及其比例,记录首次超敏C反应蛋白(hs-CRP)值。分析三组患者救治情况等各项目的差异。

2 结果

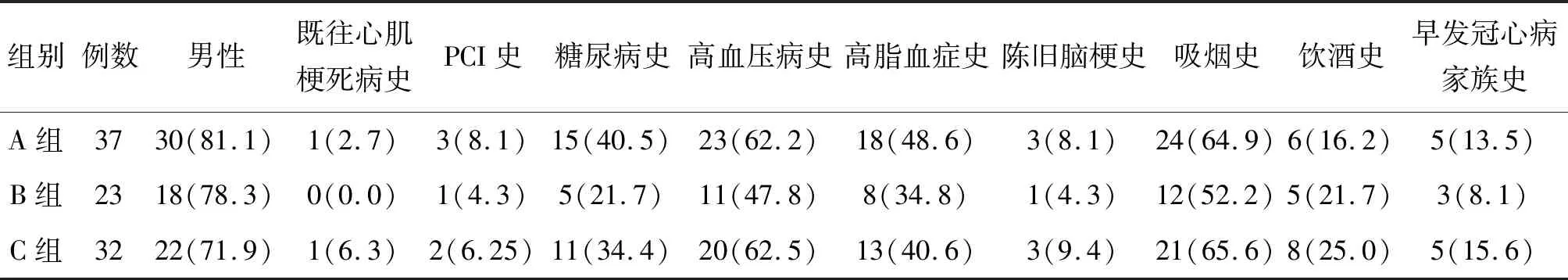

2.1 一般资料 三组患者例数比较,B组患者较A组同比减少37.8%,C组较B组环比增加39.1%。B或C组均无疑似或确诊的COVID-19感染者。三组患者年龄中位数54(46.5,63)岁、55(45,70)岁、60.5(52.25,70.75)岁,差异无统计学意义(P>0.05)。另在性别构成、心肌梗死病史、PCI史、糖尿病史、高血压病史、高脂血症病史、既往脑梗死、吸烟史、饮酒史、早发冠心病家族史差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 三组STEMI患者一般临床资料比较[例(%)]

2.2 再灌注措施 A组就诊的37例STEMI患者中,1例(占2.7%)仅行急诊冠脉造影未行PCI术;25例(占67.6%)行急诊PCI术;10例(占27.0%)因就诊时症状完全缓解择期行心肌血运重建,其中9例(占24.3%)行PCI术,1例(占2.7%)行冠状动脉搭桥术(CABG)。B组23例患者中,急诊仅行冠脉造影、急诊PCI术、择期PCI术、仅药物治疗的例数分别为2例(8.7%)、15例(65.2%)、3例(13.0%)、3例(13.0%),与2019年同期相比差异无统计学意义(P>0.05)。C组32例患者中,急诊仅行冠脉造影、急诊PCI术、择期PCI术、仅药物治疗的例数分别为3例(9.4%)、23例(71.9%)、5例(15.6%)、1例(3.1%),B与C组无患者行CABG术。三组患者再灌注措施比例差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 三组STEMI患者再灌注治疗措施比较[例(%)]

2.3 STEMI救治时效 B组就诊的23例STEMI患者中,发病至首次医疗接触(SO-to-FMC)在16 h以上者达8例,24 h以上者4例,SO-to-FMC中位数为298 min,明显比A组(143 min)及C组(130 min)延长,差异有统计学意义(P<0.05)。B组患者就诊至血管穿刺时间(79 min)、D to B时间(96 min)较A组(99 min、108 min)及C组(81 min、97 min)缩短,但差异无统计学意义(P>0.05)。B组患者总缺血时间(318 min)较A组(242 min)及C组(134 min)延长,但差异无统计学意义(P>0.05)。三组患者就诊至首份心电图时间(中位数均为6 min)相当(P>0.05)。见表3。

表3 三组STEMI患者救治过程各项用时比较[M(P25,P75),min]

2.4 院内事件 三组患者住院期间均无死亡案例发生。B组患者发生并发症比例高于A或C组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 三组STEMI患者并发症比较[例(%)]

2.5 心功能及炎性指标 如表5所示,B组患者就诊心率显著高于A组及C组。B组患者左室舒张末内径均值,比A组显著扩大。B组患者的WBC总数、NE总数、NE比例均显著高于A组(P<0.05)及C组(P<0.05);B组hs-CRP水平略高于A或C组,但差异无统计学意义(P>0.05)。

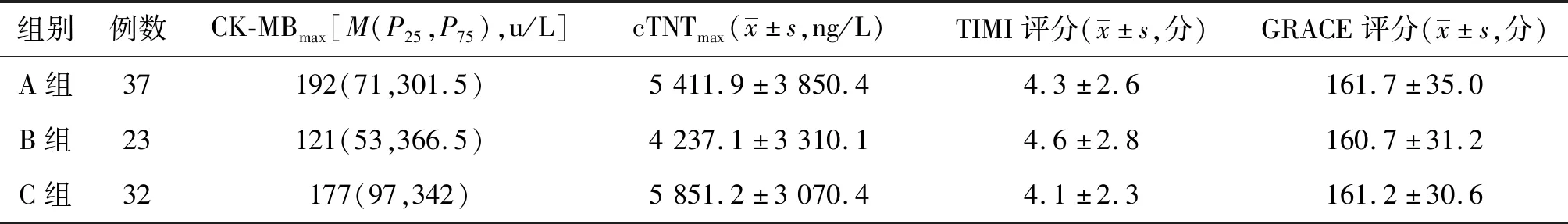

2.6 心肌酶峰值及危险分层 B组患者的CK-MB峰值、cTNT峰值(121 u/L、4 237.1 ng/L)低于A组患者(192 u/L、5 411.9 ng/L)、C组患者(177 u/L、5 851.2 ng/L),但差异无统计学意义(P>0.05)。三组患者TIMI评分及GRACE评分均值相当,差异无统计学意义(P>0.05)。见表6。

表6 三组STEMI患者梗死范围及危险分层比较

3 讨论

本研究发现,COVID-19流行初期(2020年2月至3月),入院STEMI患者数较2019年同期患者数量下降37.8%,且发病至首次医疗接触中位时间298 min,显著超过2019年同期(143 min)及疫情控制后(130 min),就诊至穿刺时间、D to B时间分别比2019年同期缩短20 min、12 min。但由于就诊时间明显延迟,总缺血时间中位数318 min,仍比2019年同期超出76 min。疫情得到全面控制后,STEMI患者发病至首次医疗接触时间、就诊至穿刺时间、D to B时间及总缺血时间均恢复至疫情发生前相当水平。对比天津市胸科医院的一项研究[6],COVID-19流行期间,STEMI患者发病至首次医疗接触中位时间为279 min,与本研究中相当;总缺血时间357 min,超出本研究中总缺血时间39 min。研究显示,总缺血时间延长和心肌坏死面积呈线性相关,是STEMI患者预测病死率的最强因子之一[7-8];总缺血时间每延长30 min,急性心肌梗死的1年死亡率增加7.5%[9]。受新冠疫情影响,患者对医院和手术存在恐惧情绪,影响心肌梗死患者就诊率及就诊时间。我院在疫情期间制定优化的急诊绿色通道流程,以“先抢救后排查”为原则,对STEMI患者采取积极PCI、早期血运重建的措施;在患者就诊延迟的情况下,通过缩短就诊至血管穿刺时间、D to B时间,以最大限度缩短总缺血时间、改善心脏预后。

与2019年同期相比,新冠疫情初期STEMI患者就诊时心率更快,左室内径更大,且急性心肌梗死并发症(包括心律失常、室壁瘤、心肌梗死后综合征)发生比例达21.7%,略高于非疫情期间及疫情控制后。以上提示疫情突发初期STEMI患者心功能打击更大、心电学更不稳定。分析其主要原因为就诊延迟、总缺血时间延长。在既往的研究中,患者延误(即患者发病到就诊的时间延误)和院前延误往往是影响总缺血时间的最重要环节,其主要原因是公众缺乏急性胸痛相关知识和院前急救医疗服务体系不完善[10]。而此次暴发的新冠疫情更是患者就诊进一步延误的重要原因[6]。

新冠疫情初期的STEMI患者不但心功能受损更严重,白细胞总数、中性粒细胞数、中性粒细胞比例也明显高于2019年同期及疫情控制后。白细胞、中性粒细胞是炎性反应的标记。目前已有多项临床研究[11-12]亦支持这个观点。炎症可加重心肌损伤,参与心肌梗死过程,与预后明确相关[13-14]。其机制可能为:活化的中性粒细胞直接渗透到斑块内,引起斑块破裂,使血小板聚集,阻塞微血管引起无复流现象,加重心肌缺血,增加心肌梗死面积[15];中性粒细胞通过释放氧自由基、蛋白水解酶、花生四烯酸代谢产物,加重心肌损伤[16]。另一方面,炎症也广泛参与梗死后心肌的修复和重塑[17]。最新的基础研究显示[18],梗死后心肌浸润的中性粒细胞具有很高的可塑性,其功能状态和极化方向参与炎症和心肌修复过程,可能成为延缓和治疗心肌梗死后心力衰竭的新靶点。炎性指标的增高可能部分解释本研究中疫情期间患者心功能更差的原因。

上面已经提出,新冠疫情初期的STEMI患者存在明显就诊延迟、总缺血时间延长,但其CKMB峰值中位数为121 u/L,低于2019年同期(192 u/L)及新冠疫情控制后(177 u/L),这与以往的总缺血时间延长者心肌坏死范围更大[7-8]的观点似乎矛盾。STEMI患者在发病16~24 h CKMB达峰值。疫情初期23例STEMI患者中近1/3在发病16 h后到达医院,导致采集到的CKMB最大值并非真实峰值,因此并不能反映这些患者真实的心肌坏死范围。

本研究为单中心回顾性研究。本次新冠疫情初期,STEMI患者就诊存在延误,导致患者心功能受损更重、预后更差。通过优化急诊绿色通道流程,有助于缩短总缺血时间,从而改善预后。因此,积极做好冠心病早就诊、早治疗的宣传,缩短STEMI患者发病至首次医疗接触时间;在严密防控新冠疫情的基础上,应尽早血运重建治疗,以改善心肌梗死患者的预后。