咖啡酸等小分子酚酸类成分自氧化及聚合机制 产物及药理活性研究进展△

2021-05-07张倩倩李思谦周立红张凤莲章顺楠吴春勇

张倩倩,李思谦,周立红,张凤莲,章顺楠*,吴春勇*

1.中国药科大学 药学院,江苏 南京 211198;2.天士力医药集团股份有限公司 中药先进制造技术国家地方联合工程实验室,天津 300410

酚酸类成分广泛存在于植物中,具有抗菌、抗炎和抗氧化等多种药理活性[1-5]。据报道,咖啡酸、丹参素等小分子酚酸类成分存在自氧化作用,反应过程中会产生自由基。自由基是含有1个或多个未成对电子的分子、原子、基团等的物质[6-7]。一般光照、加热或自由基引发剂等可引发自由基的产生。自由基之间可互变并两两结合成键,此时自由基消失,自由基反应终止[8]。

1 咖啡酸等小分子酚酸类成分自氧化机制推测

1.1 形成碳中心自由基和碳氧自由基

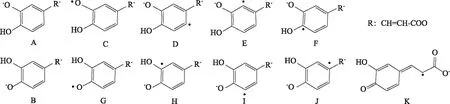

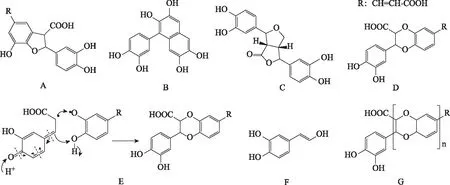

Maegawa等[9]利用ESR技术研究了咖啡酸在不同pH下产生的自由基。通过对ESR信号的分析以及对宏观和微观酸解离常数的测定和分子轨道(MO)的计算可知,所产生的碳氧自由基在pH为10的NaHCO3/Na2CO3缓冲液中最为稳定。通过对咖啡酸分子最高已占轨道(HOMO)的计算可知,在碱性溶液中,咖啡酸的Ⅰ型二级解离形式(图1A)和Ⅱ型二级解离形式(图1B)都参与了自由基的形成,其中产生于Ⅰ型二级解离形式的自由基有4种共振结构,见图1C~F;产生于Ⅱ型二级解离形式的自由基有5种共振结构,见图1G~K,均包括碳中心自由基(图1D~F、H~K)和碳氧自由基(图1C、G)。

注:A、B.咖啡酸的Ⅰ型及Ⅱ型解离形式;C~F.产生于咖啡酸Ⅰ型解离形式的4种自由基共振形式;G~K.产生于咖啡酸Ⅱ型解离形式的5种自由基共振形式。

1.2 形成超氧自由基

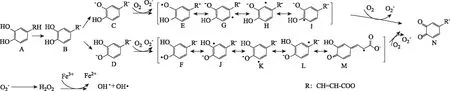

综合已有报道推测,咖啡酸自氧化机制见图2[9-15]。另外,Maegawa等[9]提出,丹参素等含饱和侧链的小分子酚酸类成分与咖啡酸、异阿魏酸等含丙烯酸侧链的小分子酚酸类成分的自氧化机制可能并不相同。含饱和侧链的小分子酚酸类成分在碱性溶液中的一级解离形式也参与了自由基的形成,而丙烯酸侧链的作用则有待深入研究[17-20]。

注:A~D分别为咖啡酸及其一级解离形式、Ⅰ型二级解离形式与Ⅱ型二级解离形式;E~F为碳氧自由基;G~M为碳中心自由基;N为咖啡酸邻苯醌。

2 咖啡酸等小分子酚酸类成分自由基聚合机制及产物推测

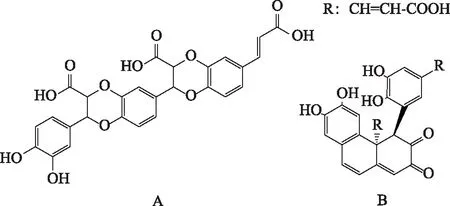

2.1 无酶促氧化条件下聚合

注:A~D.可能的咖啡酸二聚物结构;E.D可能的形成机制;F.咖啡醇;G.咖啡酸在机制E下可能形成的聚合产物。

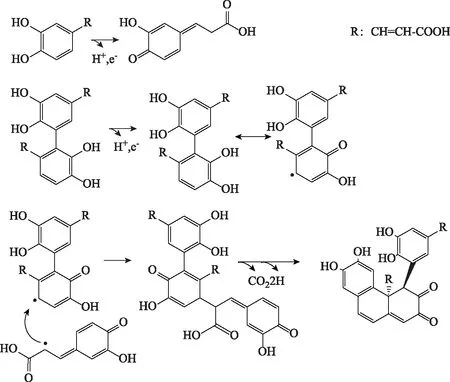

2.2 酪氨酸酶氧化条件下聚合

咖啡酸、阿魏酸、对香豆酸、肉桂酸等小分子酚酸类成分能够被酪氨酸酶氧化,从而抑制其活性。由于酪氨酸酶是黑色素合成的关键酶,故小分子酚酸类成分能够减少黑色素的产生,抑制黑色素瘤的形成与发展[26-29]。在此过程小分子酚酸类成分中会被氧化产生自由基聚合物。与无酶促条件相比,酪氨酸酶氧化条件下自由基聚合的机制与产物可能更加复杂。

图4 酪氨酸酶促氧化下的聚合产物

图5 酪氨酸酶促氧化下的聚合机制

3 含1,4-苯并二烷结构聚合物的药理作用

3.1 抗炎活性

3.2 抗肿瘤活性

3.3 肾上腺素α受体拮抗活性

注:A~I为部分含1,4-苯并二烷结构的化合物。

3.4 抗病毒活性

4 结语

酚酸类成分存在于丹参等多种中药及其制剂中,发挥着重要的药理作用,有着悠久的研究历史。近年来,国内外学者研究表明,丹参相关产品中,各酚酸类成分间存在复杂的降解转化,但目前普遍认为,降解终产物为咖啡酸、丹参素等小分子酚酸类成分,而关于小分子酚酸类成分的进一步降解研究甚少。而咖啡酸等小分子酚酸类成分进一步降解(即自氧化)所产生的自由基可能才是酚酸类成分发挥药效作用,尤其是抗氧化作用的关键所在。因此,为了进一步明确含酚酸类成分相关产品的物质基础,更加深入地解析酚酸类成分的作用机制,有必要进一步研究咖啡酸等小分子酚酸类成分的自氧化机制,有助于阐明酚酸类药效成分质量传递规律,填补小分子酚酸类成分进一步转化的机制及产物的空白,也有助于指导含酚酸类成分的药品进行科学生产和合理使用。