青海省循化县道帏地区东铜多金属矿预查区地质特征及工作方法研究

2021-05-07范旭光

张 华,范旭光,杨 一

(河南省资源环境调查一院,河南 郑州 450000)

为了收集预查区内地质、矿产、物探、化探和遥感地质资料对区内有成矿条件的物探、化探异常和矿点、矿化点,通过1∶10 000地质草测、磁法测量、激电中梯剖面测量,大致了解地层、构造、岩浆岩情况,对发现的有价值的物探异常及矿化蚀变体(层),用探槽工程加以揭露,如发现矿化体,大致了解有用矿物成分及品位、矿体厚度、产状等,了解矿石结构构造和自然类型。

1 预查区地质

1.1 地质特征

1.1.1 地层

预查区内出露地层由老至新依次为:三叠系中统隆务河组(T2l)、新近系上新统临夏组(N2l)和第四系全新统(Q4)等,现分述如下。

(1) 三叠系中统隆务河组(T2l)。主要分布于中部和南部,分布范围广,厚度大,是预查区内主要地层。地层走向为南东—南东东向,倾向南西,倾角一般较大,局部近直立。依据其岩性特征可分为3段。三叠系中统隆务河组是西秦岭西段北缘印支构造带多金属成矿带的重要含矿地层,区域上矽卡岩型矿床即赋存该层内,尤其是灰岩段,在区域典型矿床中,与矿化关系密切[1],但通过1∶25 000沟系岩屑测量和1∶10 000地质草测,未发现异常和矿化蚀变线索,也未发现地层内有岩浆岩侵入,即该套地层远离印支期中酸性侵入岩体,未发生矽卡岩化。

(2)新近系上新统临夏组(N2l)。主要分布在预查区西北部,岩性为浅红色、砖红色、橘黄色及紫褐色砾岩、含砾砂岩、砂质泥岩及黏土泥岩等组成的碎屑岩系。

(3)第四系(Q4)。预查区中部的山前河谷大面积发育。岩性属疏松砂砾石层及次生黏土层等冲、洪积物,其厚度一般在10 m左右,砾石岩性与两侧山体基岩基本一致,一般为花岗闪长岩、闪长岩及大理岩等。预查区内山间冲沟内也零星发育有冲积物及风成黄土,但规模不大,厚度较小。

1.1.2 构造

预查区内挤压运动强烈,断裂发育,主构造线方向与区域上一致,为北西—南东,次级构造线方向为北东—南西。根据区域地质资料,预查区主要构造为第四系覆盖下的沿中部河谷两侧北西—南东向展布的2条逆断层,早燕山期形成,新生界继承活动。根据区内他方单位工程钻孔显示,断距实际数百米,这2条断层控制了预查区总体构造格局;同时河谷两侧的山谷中,次级断裂发育(F1—F6),发育在预查中部三叠系中—下统隆务河组灰岩段内,走向与主断裂方向近垂直,为北东—南西、南—北向的逆断层及平移断层,断距数十米至上百米[2],其野外主要表现特征为负地形,断裂带内风化强烈,未见矿化蚀变。总体上,因风化强烈、第四系覆盖等原因,有待进一步研究。预查区北部的加里东期中酸性岩体内部大多发育有节理构造,总体规模较大,主要为2~3组节理,主节理走向北西向,倾向南西,倾角变化大,由平缓到近直立,总体受区域构造主应力方向控制。该组节理也是预查区发现的3条构造蚀变带(Fs01、Fs02、Fs03)的赋存部位,同时也控制了预查区北部岩体内部各类岩脉的产出,包括伟晶岩脉、石英脉等。次要节理走向以南西向为主,发育程度较高,常与主节理伴生,致中酸性岩类在地表呈棋盘状。在预查区北部,此次工作圈定金矿化带(Au1)即产出于该条节理内,节理内发育以褐铁矿化为主的蚀变,其他可见绿泥石化、高岭土化、绢云母化等。

总体而言,此次工作圈定的构造蚀变带、金矿化带均受节理控制,而节理的产出则受区域构造应力的控制。此外,预查区南部千枚岩、板岩内部发育较多的小型构造,包括断层、褶皱、节理、劈理等,因与成矿关系不大,不再赘述。

1.1.3 岩浆岩

1.1.4 岩脉

1.2 地球物理特征

此次预查找矿未开展地球物理工作,仅介绍预查区内以往航磁工作圈定的M80航磁异常的地球物理特征:其分布于预查区内达里加垭口北西约1.2 km处,其ΔT呈北高南低阶梯状,ΔZ呈南部缓、北部有升高的趋势,原报告解译为闪长岩引起的航磁异常[3]。此次工作进行实地追索,该处为第四系残、坡积物覆盖,未有基岩出露,沟谷处分布有大量角闪石岩转石,经光片分析,其具强磁性,内含磁铁矿约6%。野外初步认为,中酸性岩体内部发育的角闪石岩脉是导致磁异常的主要因素,与区域航磁报告解译成果大体一致。

1.3 地球化学特征

1.3.1 沟系岩屑测量元素地球化学特征

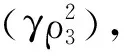

将采集的沟系岩屑测量的所有岩石样品进行统计分析,并与对应元素克拉克值对比,其统计计算结果见表1。其中,元素含量平均值大于克拉克值的有As、Pb、Sn、W、Bi,浓度克拉克值表明区内元素总体富集特征是As、Bi为较强富集,Pb、Sn、W元素为弱富集。

表1 元素地球化学统计Tab.1 Element geochemical statistics

1.3.2 沟系岩屑测量单元素地球化学特征

1.3.3 沟系岩屑测量综合异常特征及查证情况

根据1∶25 000沟系岩屑地球化学测量工作中圈定的单元素异常组合及地质特征,预查区共圈定2处综合异常,编号为AS1、AS2。

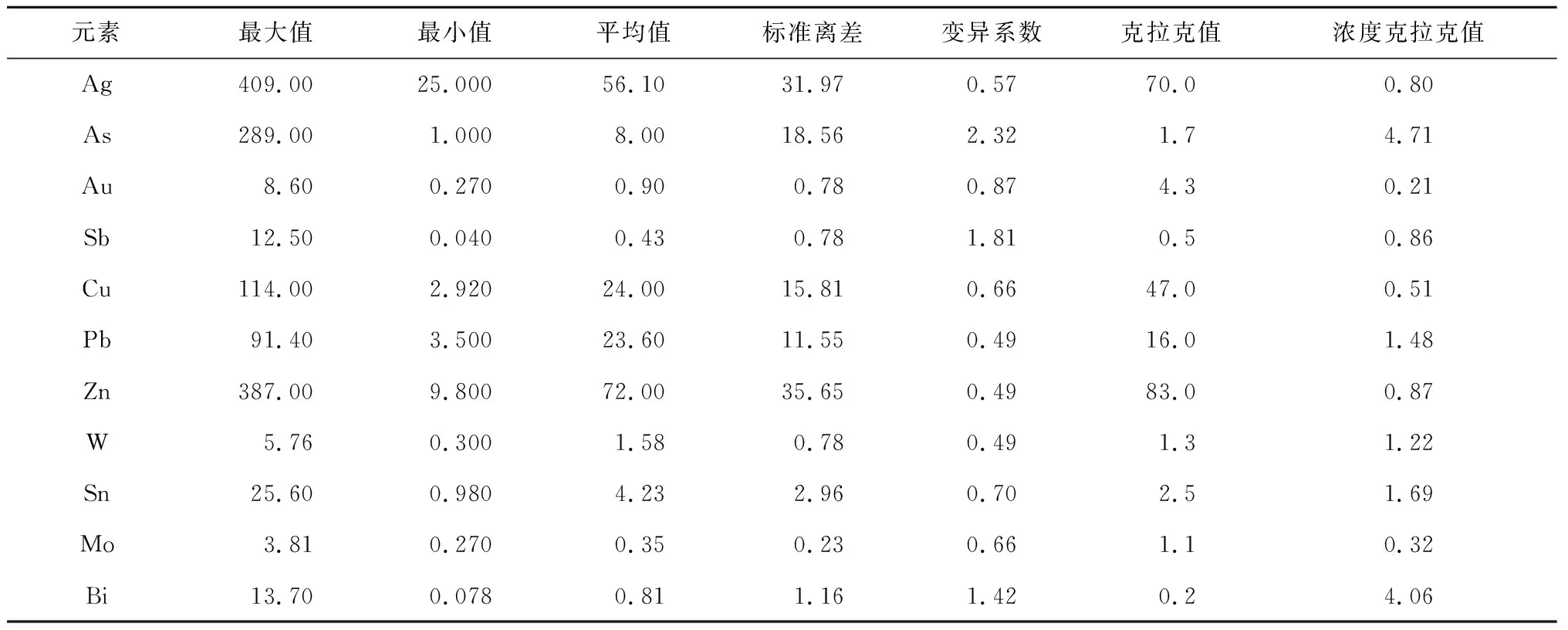

(1)AS1综合异常。该综合异常位于道帏地区东东部预查区边界,呈一不规则的面状异常,面积约0.45 km2,为区内最大异常。元素异常组合为Ag、As、Au、Pb、Sb、Cu、W、Mo、Bi、Sn。其中As、Au为主要元素,次要元素为Ag、Sb、Pb、Cu、W、Mo、Bi、Sn。异常套合较好,分带不明显。其异常特征参数统计见表2。

表2 AS1综合异常元素特征参数统计Tab.2 Characteristic parameter statistics of AS1 comprehensive abnormal element

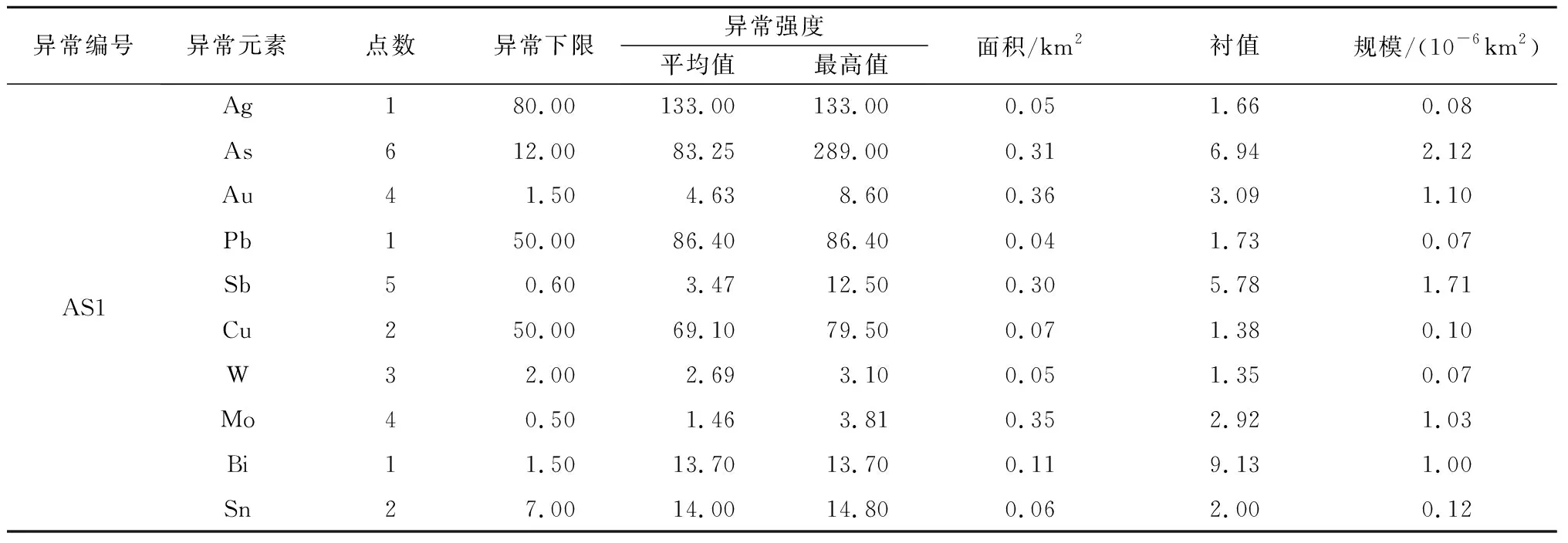

该异常分布于加里东期闪长岩内,异常范围内闪长岩受后期影响发生强烈蚀变,绿泥石化、绢云母化较为普遍,局部见褐铁矿化蚀变带。AS1综合异常剖析图如图1所示。

图1 AS1综合异常剖析图Fig.1 AS1 comprehensive anomaly analysis diagram

2016年,沿该异常的东西向布置YP03岩石剖面。通过验证,剖面内出露岩性主要为中粒闪长岩,局部见花岗质岩脉或花岗质伟晶岩脉的侵入。岩石内部普遍具蚀变现象,主要为角闪石的绿泥石化、长石类的绢云母化、土化,充填于矿物颗粒间的黄铁矿化,局部见呈带状分布的褐铁矿化。地化剖面上Au、As、Sb局部富集,其富集部位与褐铁矿化蚀变带基本吻合。在此基础上,在岩石剖面上采集刻槽样,结果显示,Au最高品位为0.43×10-6,为金矿化,并圈定一金矿化体,故AS1综合异常应为包括金矿化体在内的一系列蚀变带导致。

(2)AS2 综合异常。预查区西部圈定一沟系岩屑综合异常AS2,异常面积0.18 km2,呈一近圆形面状异常,元素异常组合为Au、Ag、As、Sb,异常套合较好。

2016年,沿北东—南西向(沟谷方向)布置一岩石剖面YP04以查证AS02综合异常,YP04基本穿过AS02上部,下部因基岩出露较少,并未完全控制。通过YP04可知,剖面内出露的主要为三叠系板岩及灰岩,其中以灰岩为主,上部为板岩。岩石内基本无蚀变现象,构造也仅局部发育,并未观察到有利的矿化现象。地化曲线显示,相同岩性中,曲线基本无变化规律,较为平滑,无明显的峰值波动;而不同岩性间,板岩较灰岩Cu、Pb、Zn元素的含量较高,其含量基本达到灰岩的2~4倍,应与其背景值总体较高有关。总体而言,AS02经过YP04的查证,未发现有意义的矿化线索,确定其非矿致异常。

1.3.4 岩石地球化学特征

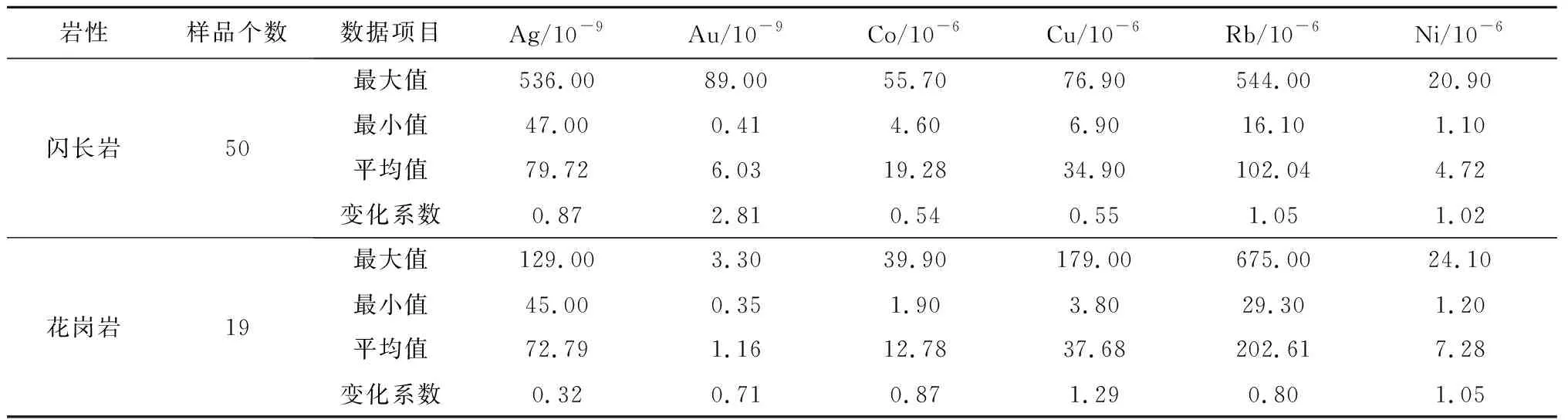

通过对1∶2 000岩石剖面及1∶10 000地质草测捡块样分析结果进行统计,岩石中各元素含量特征见表3。其主要特征有:①Au元素在闪长岩体内含量普遍比在花岗岩内高,且变化系数较高,反映了金有可能局部富集的特征;②Ag、Cu、Co、Ni、Rb等元素含量均较低,同时变化系数较小,反映出这些元素在本区富集成矿的可能性较小。

表3 岩石样品含量特征统计Tab.3 Feature statistics of rock sample content

1.4 成矿潜力分析

预查区属祁连成矿省日月山—化隆加里东期镍、铜(铂)成矿带与布喀达板—青海南山成矿省同德—泽库印支期汞、砷、铜、铅、锌、金(锑、钨、铋、锡)成矿带的交汇部位。区域上经历了多期的构造—岩浆—沉积及成矿作用,为区内矿床的形成提供了良好的地质条件。以区域性北西向逆断层为界,预查区又处于北西向断层与北西西向断层交汇部位,因而区内构造活动强烈,断裂构造与次生节理发育,尤其在预查区北部加里东期中酸性岩体内,构造成因的次生节理大规模发育[4],其主构造方向为北西向,与区域构造主应力方向一致,构造蚀变带和含金矿化带即产出于内部。大规模发育的节理为后期含矿热液的运移、赋存、沉淀提供场所,是区内主要的控矿构造。因而构造条件对成矿相对有利。通过1∶25 000沟系岩屑测量,预查区内圈定了一处综合异常,其呈一不规则的面状异常,元素异常组合为Ag、As、Au、Pb、Sb、Cu、W、Mo、Bi、Sn。其中As、Au为主要元素,次要元素为Ag、Sb、Pb、Cu、W、Mo、Bi、Sn。异常套合较好,但分带不明显。

在此基础上,沿该异常的长轴方向布置的岩石剖面显示,Au、As、Sb元素有明显的峰值曲线,对应的异常带内的元素含量高于围岩数倍到数十倍,反映出异常带元素的富集,具有寻找以Au为主的低温元素矿床的潜力。通过此次预查工作,在预查区北部中酸性岩体内部的节理中圈定了3条构造蚀变带和1条含金矿化带,其中构造蚀变带内以褐铁矿化为主,局部黄铁钾钒化及黄铁矿化、磁铁矿化。含金矿化带强烈蚀变,以褐铁矿化为主,黄铁钾钒次之,在蚀变带中心部位,见硅化,伴生磁铁矿化,刻槽样分析结果显示其金品位为0.43 g/t,砷元素含量1.5%。强烈的褐铁矿化、黄铁钾钒化是原生硫化物在地表的氧化产物,指示深部存在原生硫化物的潜力,而金矿化带则指明了金矿是预查区内的潜在成矿矿种。同时,圈定的上述构造蚀变带和矿化带与沟系岩屑测量圈定的综合异常、岩石剖面圈定的元素峰值异常具有明显的对应关系,其异常元素种类、组合特征和空间产出特征具有强烈的一致性。因而,结合预查区区域成矿背景、构造特征、地球化学特征和现有的矿化线索,分析认为预查区北部的中酸性岩体内部的节理发育部位,具有寻找以Au为主的低温元素矿床的潜力,是寻找构造蚀变岩型金矿床的有利地区[5],通过加大工作力度,有望实现找矿突破。

2 工作方法

2.1 1∶2 000实测地质剖面

在进行1∶10 000地质草测之前,首先对普查区开展了1∶2 000地质剖面测制工作,目的是合理确定地质填图中各类地质体的基本填图单位。此次工作共测制了1∶2 000地质剖面2条,总工作量3 km。①剖面测制位置选在预查区中部,其基岩出露相对较好、岩性或岩石类型出露齐全,布设方位为NEE—NE向,基本垂直于总构造线方位、地质界线的走向。②利用GPS确定剖面起点坐标,GPS使用前对其进行校正,因本区没有国家三角点,同时未设计控制测量工作,故本次工作均匀选取3处地表水系交汇部位结合收集的地形资料通过专门坐标软件进行校正,最终计算三参数,基本满足本次工作要求。各类基点都用木桩进行了实地标记。剖面测制采用半仪器法,罗盘测方位及坡角,测绳量距。③剖面中分层基本合理、细致,地质描述翔实、可靠。在重要取样点留有红漆标记,对于大于2 m的地质体单独进行表示,有意义地质体小于2 m时也进行了放大表示。④采集了代表性的标本及样品进行岩矿鉴定和化验分析,以便对区内地层、岩性等形成统一认识和厘定,指导后续的填图和找矿工作,地质剖面测制工作基本符合《固体矿产勘查原始地质编录规定》(DZ/T 0078—2015)中相关规定。

2.2 1∶10 000地质草测

该项工作的目的是基本了解预查区内地层、构造、岩浆岩等地质特征,研究区内成矿条件、控矿因素、找矿标志,寻找地表矿化线索或矿(化)体,以期发现矿体,扩大找矿远景。底图采用1∶50 000地形图放大而成的1∶10 000地形图。

草测前对全区进行了全面踏勘,在大致了解地质、构造特征的基础上,在草测区中部测制了2条地质剖面,穿越草测区内出露的主要地层及岩性,在形成统一认识的基础上开展草测工作。工作方法以穿越法为主、追索法为辅。穿越路线基本垂直于地层走向,为北北西—南南东,并据基岩出露情况灵活布置,对含矿层、矿化蚀变带、构造、接触带等重要的地质体进行了追索。

地质点定在有效的地质界线上,并用小红旗标志(或用油漆喷注)实际点位及点号,以便地质点的检查之用。地质点采用手持式GPS定位,并标定在野外地质工作手图上。地质测量基本网度200 m×100 m(线距×点距),在遇覆盖面积较大地区放稀地质观测点。在构造破碎蚀变带等成矿有利地段,观察点加密到小于50 m。随着草测工作的进行及时进行综合研究,根据岩石剖面、槽探工程测定的地质界线、构造、矿化蚀变带进行了相应的修正和补充。对不认识或有疑问的岩石采集了薄片样。对认识不足的地段及时研究,与前人资料进行对比,然后进行复查,并根据复查结果对资料进行修改完善。

2.3 1∶25 000沟系岩屑测量

此次开展1∶25 000沟系岩屑测量,目的是通过系统采集沟系两侧的岩石碎屑,研究其分散、集中规律,详细了解预查区的地球化学特征,圈定异常范围,为下一步异常评价提供资料。

(1)野外定点。采用1∶50 000放大至1∶10 000的地形图为野外工作手图,事先在矢量化的图上求得各布样点的坐标,利用手持GPS卫星定位仪导航至采样点附近,结合地形地物确定采样点位置,西部野外定点误差不大于30 m。在矿化部位进行了适当加密。采样过程中保留所有GPS航迹信息,包括采样点编号、坐标、日期、时间和行走轨迹等内容,每日采样工作结束后,下载到计算机中统一保存。

(2)采样位置。采样时,为保证样品的代表性。在每个采样点附近10~20 m范围内3~5点多点采集,组合成一个样品,采样部位主要在沟系底部,避开风成物干扰,有个别样品采集在山梁上。

(3)采样物质。采样时尽量采集基岩风化后分布于基岩表面和残坡积层表面的岩屑,覆盖严重地段不采或采用土壤样代替。样品原始质量大于300 g,保证了分析测试要求。

2.4 1∶2 000岩石剖面测量

岩石剖面布设的目的是查证1∶25 000沟系岩屑测量中圈定的具有一定找矿意义的AS1沟系岩屑综合异常和预查区南部灰岩区内的AS2综合异常,同时针对地表已经发现的蚀变带,通过岩石剖面工作,查明元素异常特征与富集规律,建立简单的找矿地质—地球化学成矿模式,指导地质找矿。本次岩石剖面工作的比例尺为1∶2 000。

(1)剖面测制。采用GPS与测绳量距定点,罗盘定向,同时收集坡度角和地层产状等参数。要求剖面起止点用木桩为固定标志。大于2 m的地质体一律分层、上图,对小于2 m的特殊地质体放大表示,详细记录主要破碎蚀变带、特殊地质体含矿性等特征,测线偏离剖面的方向原则上不大于5°,绘制出相应比例尺岩石剖面图。并根据岩石样品化验结果绘制元素曲线图。

(2)样品采集。沿测绳每10 m采集一个岩石样品,在构造蚀变带发育部位样品间距加密至5 m,局部至2 m。采用连续打块法在基岩出露处采集新鲜面完整岩石进行采样,一个样品采集点为3~6点,岩石碎片5~8片,采集的岩石样品为新鲜或半风化岩石。每条测线起点都打木桩标志,并写明点、线号。岩石样品质量不小于500 g,样品采集后,装入编好序号的样品袋中,并进行实地的野外记录。

2.5 槽探

槽探施工的目的主要是揭露有矿化线索的地质体,控制矿(化)体。槽探工程布置以控制填图过程中发现的构造蚀变带为主,槽探工程布置在基本垂直于构造蚀变带地段。工程施工严格按地质要求进行,掘进到基岩出露0.3~0.5 m为止,保证能清晰地观测到岩层界线,蚀变带或矿(化)体顶、底板,并测量出岩层的真实产状。

工程完工经验收合格后及时编录。编录方法采用坡度展开法,素描图按1∶100的比例尺绘制,绘一壁一底,槽壁按实际形态绘制,槽底采用水平投影法按宽1 m的标准绘制标准底。对厚度大于10 cm的地质体单独分层,有意义的地质体当厚度小于10 cm时放大表示(如石英脉)。素描图实地勾绘,及时整理。记录采用统一的槽探工程地质记录表,观测仔细、记录详尽、分层准确、内容齐全、清晰整洁。

2.6 采样、化验和岩矿鉴定工作

2.6.1 样品采集

工作方法和技术要求执行《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》。各类样品采集和送检过程中,做到无污染、无混淆、无遗失现象。

(1)基本分析样品。基本分析样品主要在槽探工程中采集,槽探中基本分析样品采用刻槽法采集,蚀变带、破碎带、矿化地段采用刻槽法采集基本分析样,样长一般为1.0 m,最大不超过2 m,样槽规格10 cm×5 cm,样品质量一般约8 kg,与样品质量误差较小。采样用取样钎、样布、样勺、毛刷等工具,以保证采样质量,槽探工程中化学样取样位置及样品编号标志清晰、醒目,没有出现跨层采样现象。

(2)光谱分析样品。光谱分析样品主要包括在1∶25 000沟系岩屑沉积物测量中采集和1∶2 000岩石地球化学测量的岩石样品及1∶10 000地质填图过程中采集的拣块样。

(3)岩矿鉴定样品。为了研究岩石和矿石的结构、构造、矿物成分、粒度、矿物的赋存状态及其含量、共生组合、金属矿物的生成顺序等,在剖面测制、槽探工程过程中采集相应的光薄片样,采样规格为3 cm×6 cm×9 cm。此次工作共采集薄片样18件,光片样14件。

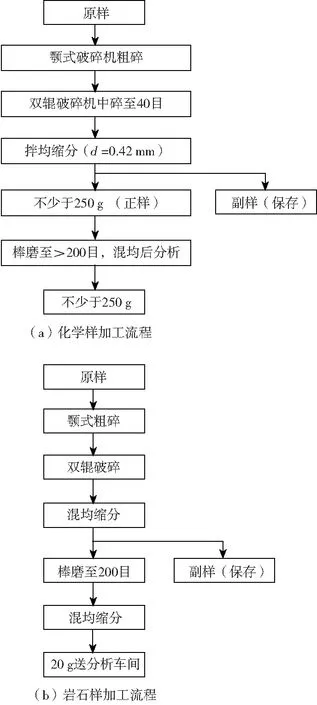

2.6.2 样品加工

样品加工程序严格按照《岩矿分析试样制备规程》(DZ 0130.13—2006)中的规定及加工原理,样品缩分根据切乔公式Q=Kd2进行(K=1),样品缩分后保留足够的副样。先将原矿样经100×60型颚式破碎机粉碎→过5目筛→对辊机碎至0.83 mm,全部通过20目筛后,混匀缩分,部分留为粗副样,部分弃去。保留1.0 kg以上,再细碎至0.074 mm,全部过200目筛,用两分缩分一半作分析副样(250 g),一半送化验室分析(≥250 g)。在碎样过程中,及时清洁加工用具,防止样品污染。样品每次缩分误差没有大于3%,样品在碎样过程中的总损失率不大于5%,符合质量要求(图2)。

图2 化学样、岩石样加工流程Fig.2 Chemical sample and rock sample processing flow

3 结论

(1)通过1∶10 000地质草测工作,大致查明了预查区成矿地质特征,未发现矽卡岩及其金属矿化现象,基本否定了预查区内矽卡岩矿床的成矿潜力。而航磁异常点M80处没有基岩出露,通过对附近沟谷滚石进行岩矿鉴定,初步认为加里东期闪长岩内的基性岩——角闪石岩脉是引起航磁异常的直接原因,是非矿致异常。对发现的伟晶岩脉进行填图、采样及少量化探剖面等工作,大致查明了其出露范围、规模、产状和含矿性,最终做出了成矿潜力评价。因为采集于伟晶岩脉内样品的稀有、稀土元素的化验结果品位较低,故伟晶岩型的稀有、稀土元素矿床成矿潜力较低。

(2)通过1∶25 000沟系岩屑测量工作,大致查明了预查区分散流特征,并圈定单元素异常34处,综合异常2处。在此基础上,通过1∶2 000岩石剖面测量,对异常做出了查证,认为AS01综合异常由构造蚀变带和含金蚀变带导致的矿致异常;AS02是非矿致异常。

(3)在1∶10 000地质草测和AS01沟系岩屑综合异常的评价过程中,结合槽探工程,发现3条构造蚀变带,其蚀变类型主要为褐铁矿化,并圈定1条含金矿化带Au1,其走向约250°,倾角约79°,近直立,长度70 m,宽度0.8~1.1 m,Au品位为0.43 g/t,As品位为0.15×10-6。总体上,大致查明了构造蚀变带和含金蚀变带的形态、延伸、规模、产状及蚀变类型、强度和含矿性,认为预查区通过进一步工作,具有寻找以Au为主的低温元素矿床的潜力,是寻找构造蚀变岩型金矿床的有利地区,通过加大工作力度,有望实现找矿突破。