极地地区北斗双频组合伪距单点定位精度分析

2021-05-07马亚峰

马亚峰

(天津天成测绘服务有限公司,天津 300385)

北斗卫星导航系统是根据我国基本国情自主设计研发的卫星导航系统,在2019年底完成了北斗星座的大部分建设,但向全球每个地区提供高精度定位还需要一个过渡时期。北斗卫星导航系统与其他导航系统相比具有混合星座设计、工作卫星播发三频信号以及播发短报文的特点,这些特点将使北斗卫星导航系统在今后的导航与定位中具有其独特的优势[1-2]。极地地区常年被冰雪覆盖,但是资源丰富,是今后各国重要的资源来源地,因此加紧对极地地区的考察与探索至关重要[3-5]。在广阔的极地地区进行科学考察,导航与定位是必不可少的科学手段,也是保证考察人员生命安全以及精密科学研究的必要保障手段,在极地地区科考期间,导航与定位的稳定与可靠是保证安全科考的前提,因此对极地地区的北斗伪距单点定位精度进行分析是非常必要的[6-8]。对于北斗伪距单点定位精度与北斗在极地地区的定位性能,国内部分专家学者进行了研究,文献[9]分析了BDS/GPS组合下的伪距单点定位精度,发现北斗单系统标准单点定位精度略差于GPS,北斗与GPS组合进行定位时,标准单点定位精度相比于单系统有了较大提升,内符合精度提升了约50%,外符合精度提升了约20%;文献[10]仿真分析了北斗在南北极定位性能,发现北斗二号只能覆盖极地部分区域,定位精度低于30 m,而北斗与GPS在极地地区定位精度基本一致,可以达到8 m,北斗与GPS联合定位精度相比于单系统有了较大提升,可以达到6 m;文献[11]仿真分析了北斗区域系统与GLONASS在北极地区定位性能,发现北斗区域系统无法在北极地区提供联系可靠的定位服务,GLONASS定位性能较好,组合下定位性能相比于单系统有了较大提升。

为进一步分析北斗在极地地区的定位性能,本文基于IGS连续跟踪站数据分析了极地地区北斗卫星可见数、DOP值以及双频组合伪距单点定位精度。

1 北斗伪距单点定位原理

北斗卫星导航系统与其他GNSS导航系统一样,主要有载波相位观测值、伪距观测值与多普勒观测值三种数据类型。其中北斗伪距单点定位是利用伪距观测值,根据后方交会原理,确定接收机天线相位中心相对于坐标原点的绝对坐标。由于北斗卫星导航系统的星座由地球静止轨道卫星(GEO)、倾斜同步轨道卫星(IGSO)与中圆轨道卫星(MEO)组成,因此在卫星位置计算与定位过程中与其他卫星导航系统略有不同。主要表现在GEO卫星位置计算时,GEO卫星位置计算公式如下:

(1)

式中,(XGk,YGk,ZGk)为GEO卫星位置坐标;Ωk为升交点赤经;(xk,yk)为卫星平面坐标;ik为轨道倾角。

GEO卫星在CGCS2000中的坐标为

(2)

式中,(Xk,Yk,Zk)为卫星位置;

基本的伪距观测方程为:

P=ρ+c·δti-cδtj+Δion+Δtrop+ε

(3)

式中,P为伪距观测值;ρ为站星间距;c为真空中的光速;δti为接收机钟差;δtj为卫星钟差;Δion为电离层延迟改正;Δtrop为对流层延迟改正;ε为观测噪声。

通常进行的伪距单点定位是单频定位,而进行双频组合定位时,常用的定位模型是双频无电离层组合模型,其公式如下:

Pmn=amnPm+bmnPn

(4)

(5)

式中,Pm、Pn和fm、fn分别为频率m、n的伪距观测值与频率;am、bn为频率m、n的无电离层组合系数。

2 数据处理分析

针对极地地区北斗定位性能,本文选取了位于低纬度地区的CUT0站、位于南极地区的DAV1站和CAS1站、位于北极地区的TRO1站和SOD3站共五个跟踪站,这五个跟踪站的数据采样频率为30 s,观测时间为2019年1月11日00:00:00~24:00:00。在进行数据处理分析时,首先分析上述五个观测站的北斗单频伪距单点定位精度,然后分析这五个观测站的北斗双频伪距单点定位精度。

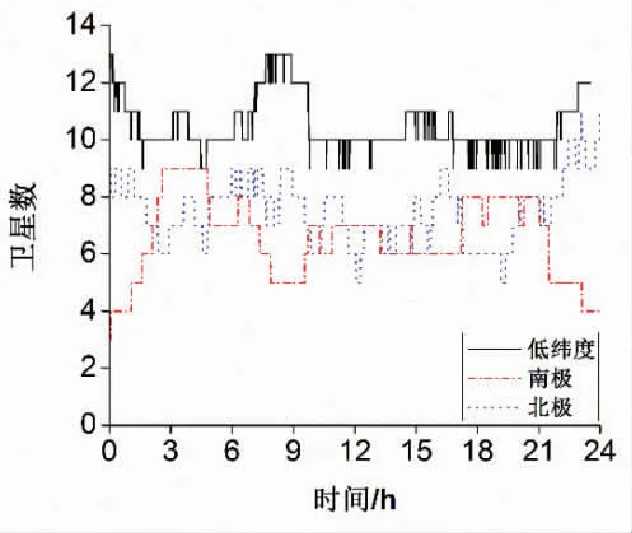

首先对低纬度地区与极地地区的北斗卫星可见数与PDOP值进行分析。

如图1所示,南极地区卫星可见数为4~9颗,北极卫星可见数为4~11颗,在低纬度地区,北斗卫星可见数为9~13颗,可见低纬度地区北斗卫星数多于极地地区,这是因为在极地地区观测不到4颗GEO卫星,即C01、C02、C03和C04。如图2所示,低纬度地区的北斗PDOP值在4.5以内,南极地区的北斗PDOP值在刚开始观测的30 min内大于10,其他时间段南极地区的北斗PDOP值低于10,在北极地区观测2 h左右以及20 h左右时,PDOP值突然增大,其他时间段北极地区PDOP值低于10,这是因为在这两个时段,北斗卫星可见数突然减少,导致北极地区北斗卫星空间几何分布结构变差,PDOP值增加。

图1 北斗卫星可见数

图2 北斗PDOP值

在分析北斗伪距单点定位精度时,主要通过分析北斗伪距单点定位全天误差序列以及E、N和U三个方向的RMS值。

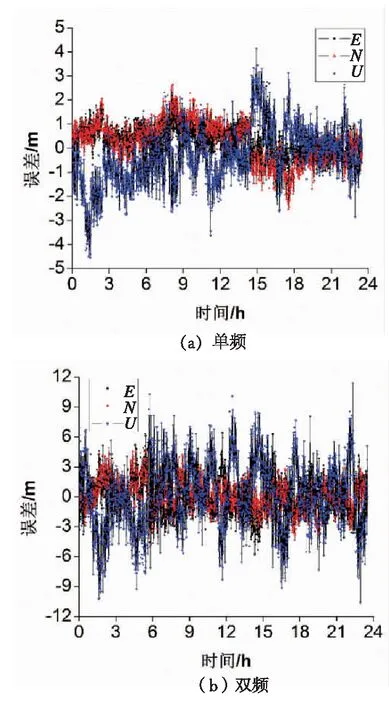

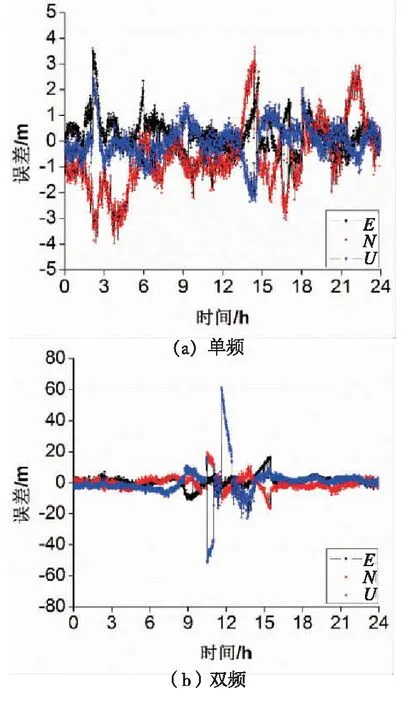

如图3所示,在低纬度地区,北斗单频伪距单点定位E方向和N方向的误差在3 m以内,U方向误差在5 m以内;北斗双频伪距单点定位E方向和N方向的误差在6 m以内,U方向误差在11 m以内,双频组合伪距单点定位误差明显大于单频伪距单点定位误差。

图3 CUT0站北斗伪距单点定位误差序列

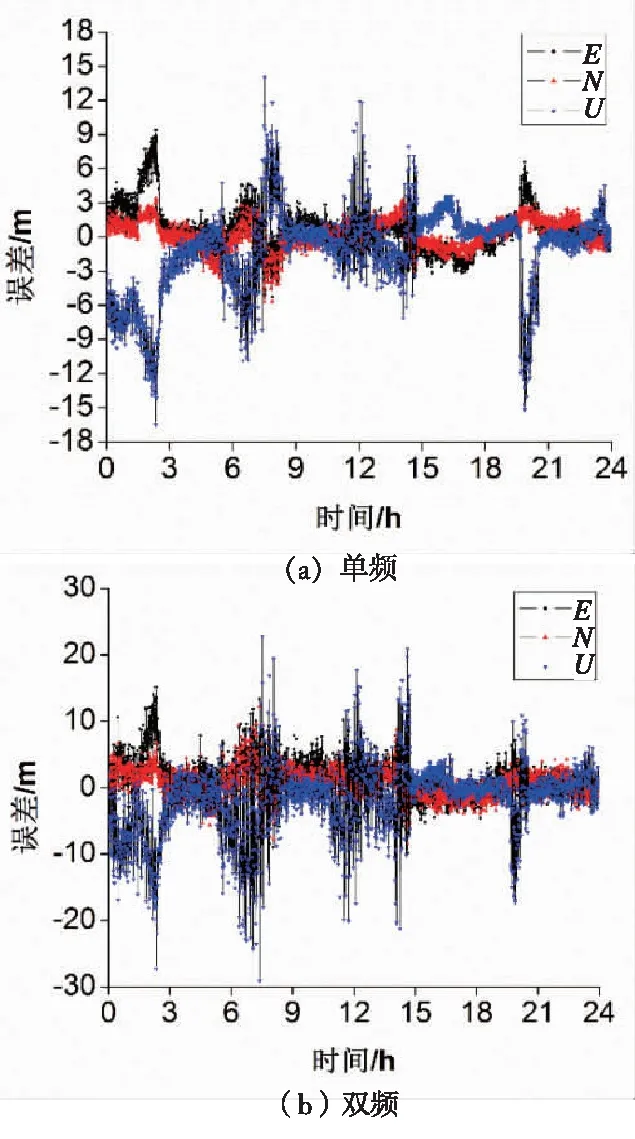

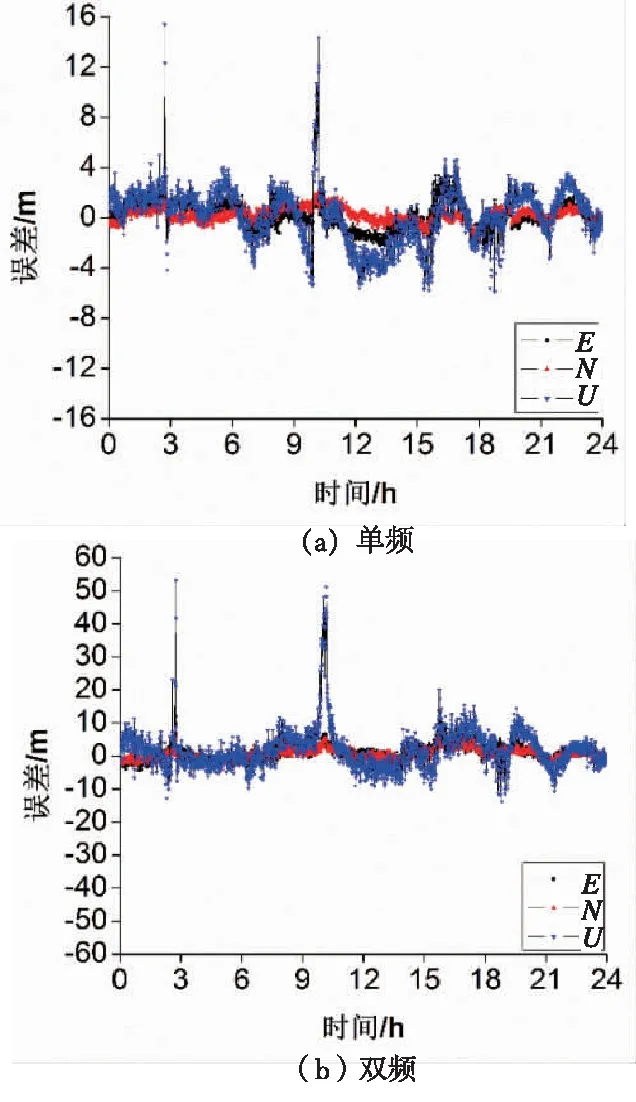

如图4所示,位于南极地区CAS1站北斗单频伪距单点定位E方向和N方向的误差在6 m以内,U方向误差在18 m以内;北斗双频伪距单点定位E方向和N方向的误差在15 m以内,U方向误差在30 m以内,双频组合伪距单点定位误差明显大于单频伪距单点定位误差。

图4 CAS1站北斗伪距单点定位误差序列

如图5所示,南极地区DAV1站北斗单频伪距单点定位E方向、N方向和U方向误差都在4 m以内;北斗双频伪距单点定位E方向和N方向的误差在20 m以内,U方向误差在60 m以内,双频组合伪距单点定位误差明显大于单频伪距单点定位误差。

图5 DAV1站北斗伪距单点定位误差序列

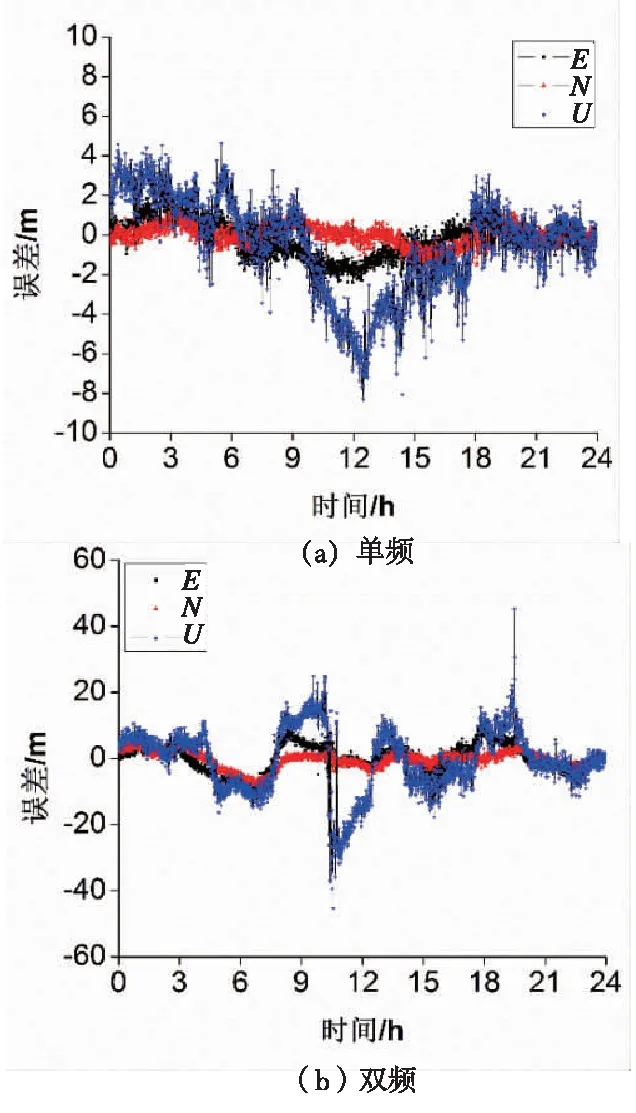

如图6所示,北极地区TRO1站北斗单频伪距单点定位E方向和N方向误差在3 m以内,U方向误差在观测时间3 h和10 h突然增大,其他时刻误差在8 m以内;北斗双频伪距单点定位E方向和N方向的误差在10 m以内,U方向误差在观测时间3 h和10 h突然增大,其他时刻误差在20 m以内,双频组合伪距单点定位误差明显大于单频伪距单点定位误差。

图6 TRO1站北斗伪距单点定位误差序列

如图7所示,北极地区SOD3站北斗单频伪距单点定位E方向和N方向误差在3 m以内,U方向误差在8 m以内;北斗双频伪距单点定位E方向和N方向的误差在20 m以内,U方向误差在60 m以内,双频组合伪距单点定位误差明显大于单频伪距单点定位误差。

图7 SOD3站北斗伪距单点定位误差序列

进一步分析5个跟踪站单频与双频组合下的RMS值。

如表1所示,在低纬度地区以及极地地区,除CAS1站,北斗单频伪距单点定位水平方向RMS值优于1 m,竖直方向RMS值优于3 m;CAS1站E方向RMS值优于1 m,N方向RMS值优于2 m,U方向RMS值优于4 m。

表1 极地地区北斗伪距单点定位RMS值

3 结 论

本文以IGS连续跟踪站实测数据为基础,分析了极地地区北斗双频伪距单点定位精度,经分析发现:

(1)两极地区卫星可见数相当,要少于低纬度地区卫星可见数,低纬度地区北斗PDOP值明显低于极地地区,这是因为极地地区北斗卫星可见数较少。

(2)不论低纬度还是极地地区,北斗单频伪距单点定位精度要高于双频伪距单点定位精度,双频伪距单点水平定位精度平均低于1 m,甚至在极地地区定位精度不能满足基本定位要求。

(3)不论单频还是双频伪距单点定位,北极地区水平向定位精度与低纬度地区基本一致,而南极地区北斗伪距单点定位精度相比于低纬度地区较差,而低纬度地区高程精度则优于两极地区。