当前我国体育工程领域的研发需求情况分析

2021-05-07刘泳庆肖书明甄庆凯何申杰苑廷刚黄希发

陈 骐,刘泳庆,肖书明,甄庆凯,何申杰,苑廷刚,胡 齐,黄希发,孙 奕

1 体育工程的概念和特征

1998年,英国谢菲尔德大学学者Haake和Steve等人组织了第一届国际体育工程研讨会,提出了“体育工程”这一概念,并从空气动力学、生物力学、材料学、动力学、仪器与设备、设计、机械工程、建模技术、运动分析和振动等几个方面研讨、论述了工程技术对于体育和体育科研的价值,以及各种工程技术在自身基础理论、研发与设计、应用和发展等方面的实际问题。此后,国际上本领域的学者组织成立了“国际体育工程协会”(International Sports Engineering Association,ISEA)。该协会每2年举办1次国际体育工程学术会议。同时,为了填补经典工程学和体育科学相交叉的特殊领域的空白,使体育工程的各类研发满足体育的需求,促进学科发展,协会还编辑发行Sport Engineering(《体育工程》)季刊。该刊征文方向主要包括:体育领域的机械材料和电子工程应用、运动力学和动力学、运动物理学和体育数学、运动设备应用的生物力学、运动技术和战术分析技术、体育仪器仪表和设备的设计实验和测试、体育场地表面的相互作用、体育材料和建模等,这些方向反应了体育工程领域初始阶段的研发需求。

中国体育科学学会体育仪器器材分会成立于1981年11月。30多年来,分会成员所从事的主要工作是体育仪器器材和装备的研发、体育设施的设计建设和维护、体育标准的研制编写等。体育工程的概念出现后,领域内的学者们随即对这一概念的理论问题进行探索,从学科建设的角度探讨其内涵和发展的方向,以及具有普遍意义的理论和方法,并取得了一些成果。在20世纪90年代后期,国内一些院校开始建立相关的专业,系统、成规模地培养此领域的专业人才。国内领域内科研人员明确了体育仪器器材研发的本质是工程技术,而“体育工程”这一概念更为准确,其内涵也更全面,体育仪器器材研究应当是体育工程领域中的一部分。

在国际体育工程学会的官方网站中,将体育工程的概念表述为,体育工程可以看作是数学和物理的技术应用来解决体育问题。这些问题可能包括设计设备、建造设施、分析运动员表现、制定标准、确保安全要求得到满足、开发教练工具等。另外,对体育工程的特征描述为,“采用数学、物理学、生物力学、计算机科学和流体力学等基础学科,以及装备和器材设计、设施建造、运动能力分析、规则和标准、安全防护装备、训练仪器器材研发等方面的技术和方法解决体育领域的问题和需求”。而体育科学与体育工程之间的关系是,“体育科学更多关注运动人群身体内部因素的作用机制和相互关系,而体育工程关注的是运动人群与外部因素之间的作用机制和相互关系,包括装备、用品、器材和仪器,以及环境等因素”。此外,还说明了体育工程研发人员所涉及的主要学科背景,包括物理学、数学、机械工程、生物力学、计算机科学和航空工程等,共同的因素是把工程学和工程技术的研究技能和背景知识应用到体育领域。Medwell等(2012)在讨论澳大利亚的体育工程的教育问题时,也强调了数学和力学是其“核心基础工程技能”。

Baine(2004)认为,体育工程是一个快速发展的工程领域,包括体育设备和设施的设计和生产、性能测量和运动反馈系统,以及运动学、动力学和生物力学的研究。而该领域与其他科学和工程领域相似,包括物理学、机械工程、电气工程和材料科学等。郑伟涛等(2006)提出,体育工程学是一门崭新的学科,是工程学与体育学的有机结合,其研究范围涉及到流体力学、机械工程、计算机应用技术、材料工程、生物工程与生物力学、检测与控制技术、机器人技术等多学科边缘交叉领域。王磊磊(2015)认为,体育工程学的研究领域非常宽泛,也似乎很难界定清楚体育工程学的概念。他结合体育工程研究的特殊性,尝试初步给出了体育工程学的定义,即体育工程学是研究体育运动中的人造物质和系统的制造、工作原理以及运动中的人与外在物相互作用规律的科学与技术。

美国工程师专业发展委员会(American Engineers'Council for Professional Development)把“工程”定义为,将科学原理创造性地应用于设计或开发结构、机器、仪器或制造过程,单独或联合使用这些原理的工作;在充分认识其设计的情况下,建造或操作该结构;预测其在特定工况下的行为;所做的都是为了其预期的机能,运作的经济性,人员及财产的安全。工程学就是基于以上需求并服务于以上行为的学科。

借鉴以上成果,本研究提出“体育工程”的概念为:基于体育领域的需要,使用科学的原理来设计、开发、制造和改造物体,预测或者验证这些物体的功能和工况,研究它们与体育活动的规律性关系的科学与技术。这些物体可以是体育用途的建筑、装备、器材、设备、仪器,以及参与构成的材料,所组成的系统等。

随着体育自身需求的发展,以及工程技术不断进步,纯粹学术性质的概念和定义仍然需要深入地探讨。从以上的成果中可以看得到,“体育工程”的基本特征是以数学、物理学、力学和生物力学、计算机科学等理学领域的元素为基础学科,利用工学领域的理论和方法、技术和成果等(例如,机械工程、电子工程、计算机和软件工程、传感器、通信工程以及人工智能技术等),针对体育领域内的需求研发工程技术方案,并进行具体的工程实现。这些需求主要包括:1)竞技体育的训练、测试和科研;2)大众体育的设施、器材和装备;3)体育产业的技术、产品和服务;4)体育教育的器材、设备和方法等;5)体育工程领域自身的研发、实践及发展需求。这些工作也是体育工程的学科范围。当然,在实际研发工作,所涉及到的工程专业和工程技术的数量大于以上所述,将在后文中详述。

在中国,体育学已经形成了相对独立的学科体系。体育学是多学科集成的科学综合体,学科交叉性是体育学主要特征之一,体育工程研发工作也体现出很强的交叉性。近年来,拥有其他科学背景的专家和学者,如机械工程学等,相继介入到体育理论和实践问题的探究中(方千华等,2017)。体育工程自身的发展以及外界对其的需求,必然会使其成为体育学不可或缺的一部分。目前,对于体育学的学科结构,已经有学者认为在纵向上可以分为体育哲学、体育基础科学、体育技术科学、体育工程科学(席玉宝,2000)。

2 2016—2017年国内外研发成果的分析

2.1 前期分析方法及成果的价值和本研究的目标

对于一个学科而言,“基本理论不是可有可无,而是非搞不可”(王甦,1997)。自上述体育工程概念提出以来,国内外学者和科研人员针对学科的成果、基本理论、基础和通用方法技术、学科教育和教学等方面,不断进行理论探讨(郑伟涛 等,2006;王磊磊,2015;徐碧鸿,2012;王 太 生 ,2012;Cooke et al.,2002;Haake et al.,2004)。但是,总体而言,目前体育工程领域理论成果数量不多,基础仍然薄弱。在万方数据知识服务平台以“体育工程”和“Sports Engineering”为关键词进行学术成果检索发现,自1998年以来,国内外面向体育工程基础理论和学科建设研究的期刊论文、会议文章、学位论文等文献仅有12篇,以体育工程教育和教学为主题的文献共13篇。

中国体育科学学会以4年为周期,在2008-2011年、2012-2015年组织各分会编写体育学领域内各学科的研究发展报告,并分别于2006-2007年、2014-2015年在中国科学技术协会的组织下部署编写这一时期的体育科学学科发展报告。中国体育科学学会体育仪器器材分会组织国内体育工程领域的学者参与了2008-2011年、2012-2015年学科发展报告以及中国科协《体育科学学科发展报告》(2014—2015)中体育工程部分的编写。

以上的研究和报告,将以往各个时期体育工程领域的主要成果、关键和热点技术进行了详细地介绍和分析,并总结了当时体育领域对于体育工程研发的需求,以及领域内自身发展的需求。同时,对比了国内外研究成果现状,发现国内与国际先进技术和成果的差距。通过研究和对比,得出国内体育领域各方面工作对于体育工程的潜在需求,以及研究成果面对需求的不足,提出了后续研发的重点和关键。这些工作对当时的国内体育工程研发工作起到良好的促进作用。借鉴前期工作的方法和成果,对分析当前我国各层面体育发展的需求以及体育工程研发如何能够更好地满足这些需求,非常有意义。

当前,我国以国家战略的方式提出了建设体育强国的目标和需求,地方和区域也根据自身情况提出了社会经济发展的需求,体育领域也提出了科技助力奥运和全民健身等需求。借鉴前期成果的方法,对当前的成果供给情况和以上新需求进行分析,并提出体育工程领域内研发的建议,是本文的主旨。

按照工程学的观点和方法,满足需求的前提是识别和明确需求,再将需求概念化为某种模型,分析模型的可行性后,有针对性地制定和迭代解决方案和技术路线,最后,利用工程的方法、设备和器材、零部件和原材料给予实施和实现(Hill,1970)(图1),每个环节研发工作的进行,都会同时带动和促进工程领域自身的发展。基于以上,本研究首先针对国内外成果的分布进行量化的分析,再从国家层面的需求、地方和区域的需求、体育行业内的需求和体育工程自身发展的需求等方面,提出当前我国体育工程研发的关键技术,并对比数量分布讨论当前成果供给总量与庞大需求之间的差距,提出后续体育工程研发投入的重点方向。

图1 工程实施的一般性过程Figure 1. General Process of a Project Implementation

2.2 2016-2017年国内外体育工程领域内文献分析

2.2.1 文献来源

本研究将2016-2017年期间北京大学中文核心期刊、南京大学核心期刊目录中的国内14个体育类学术期刊、6个工程类学术期刊,以及国际体育工程学术专业期刊Sport Engineering和具有重要影响力的国内外体育工程学术会议(全国体育工程学术大会、国际体育工程学术会议)作为资料来源,提取体育工程类期刊论文98篇、会议论文279篇,合计共377篇。其中,国外作者和研究机构发布的论文共214篇,国内作者发布的论文共163篇。

2.2.2 成果工作主题类型分布情况分析

如上所述,体育工程领域研发所涉及到的其他学科众多、交叉性强,因此,各项研发和设计的主题也非常复杂。

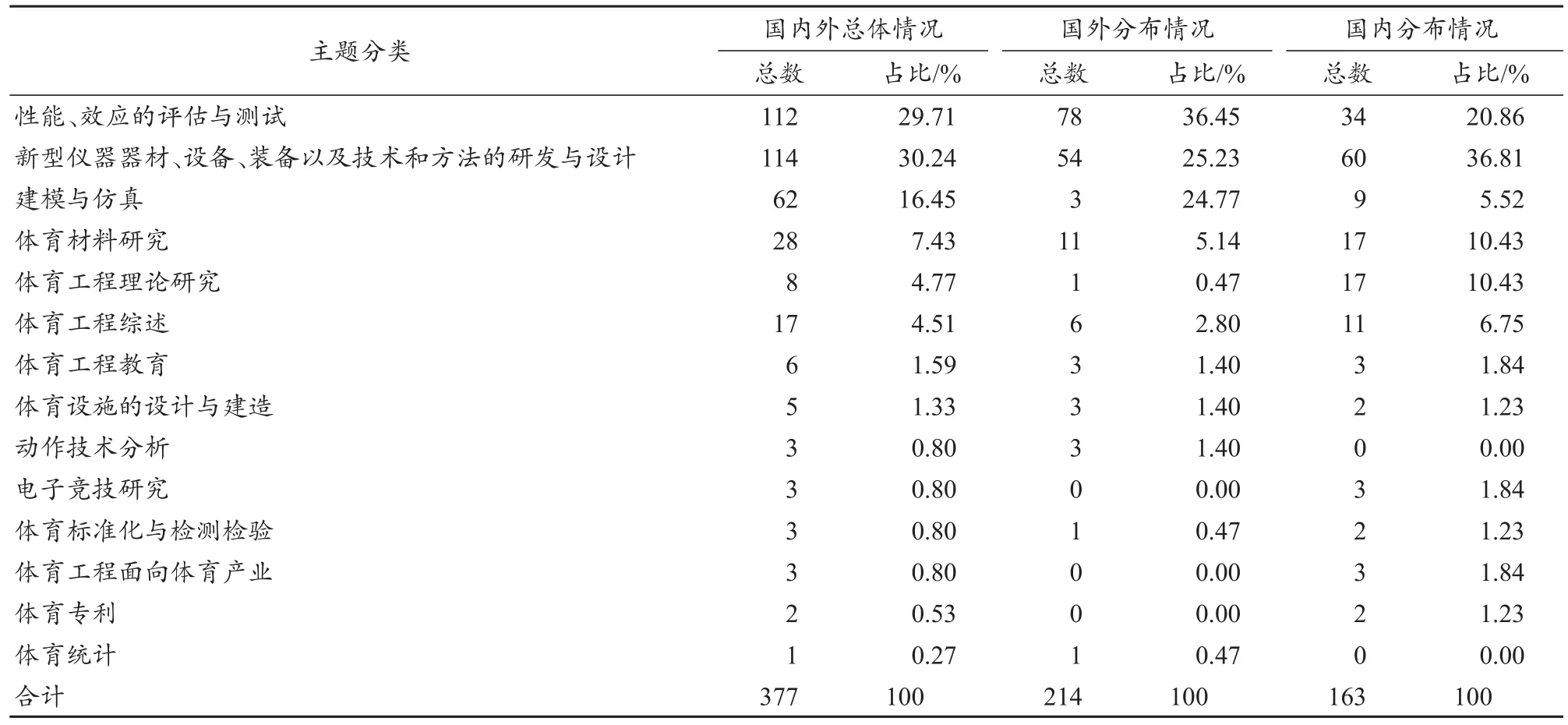

国际体育工程学会将2016年国际体育工程学术会议论文的主题分为10类(表1)。

表1 2016年国际体育工程学术会议的论文主题分类Table 1 Themes Classification of Documents at the 2016 International Conference on Sports Engineering

这次会议对于论文主题的分类方法采用将研究所涉及的学科和研发工作类型进行了混合,例如,空气动力学、流体力学与流体动力学、生物力学等是学科类型,而产品研发、测量反馈和仿真等则是研发工作的类型(表1)。

以上的分类方法,虽然包含了体育工程研发所涉及的学科和主题类型,但是不利于从学科和研发类型2个方面进行分析。为了更加清晰地从研发工作类型角度,对现阶段文献成果进行量化的分布分析,本研究提出了体育工程领域的研发工作主题类型分类方法,并据此方法对国内外总体分布情况、国外和国内的分布情况分别进行了统计(表2)。

表2 国内外论文的主题分类和分布情况Table 2 Themes Classification and Distribution of Domestic andAbroad Documents

2.2.3 成果热点方向以及面向需求的分布情况分析

2.2.3.1 成果方向的热点分析

从表2中可以看出,当前国外与国内成果的热点分布有相似之处,包括:1)性能效应的评估与测试;2)新型仪器器材、设备、装备以及技术和方法的研发与设计;3)建模与仿真;4)体育材料。这4方面成果的总和在国内外总体、国外和国内占比分别为83.82%、91.59%、73.62%。国内的第2类成果最多(36.81%),性能效应的评估与测试情况(20.86%)、体育材料(10.43%)、建模与仿真(5.52%)等依次排后。在国内外,体育工程教育类成果情况也类似。

而在国内外的热点中也存在差别,包括:国外的建模和仿真方面成果分布(24.77%)远大于国内(5.52%),而国内的体育材料工程成果分布(10.43%)大于国外(5.14%)。

另外,国内的体育理论研究成果和体育工程综述也是成果分布的热点,分别占比11.35%和6.75%。

2.2.3.2 面向奥运会项目的情况分析

按照工程学的观念,工程项目的设计和实施是为了满足社会的需求,因此,体育工程的研发成果是为了满足体育领域的需求。其中,有直接面向竞赛类运动项目需求的成果,可以为奥运会项目的训练、竞赛、科研、保障工作提供服务;也可以为大众体育、体育康复和体育休闲、残疾人体育、电子竞技等非奥运会项目提供服务;还有一些成果,可以称为“中间件”的成品和技术,不直接服务于竞赛类运动项目或体育活动,而是面对基础需求,包括通用的方法、材料、科研、检测检验与标准化;此外,还有为满足体育工程教育需求的成果。

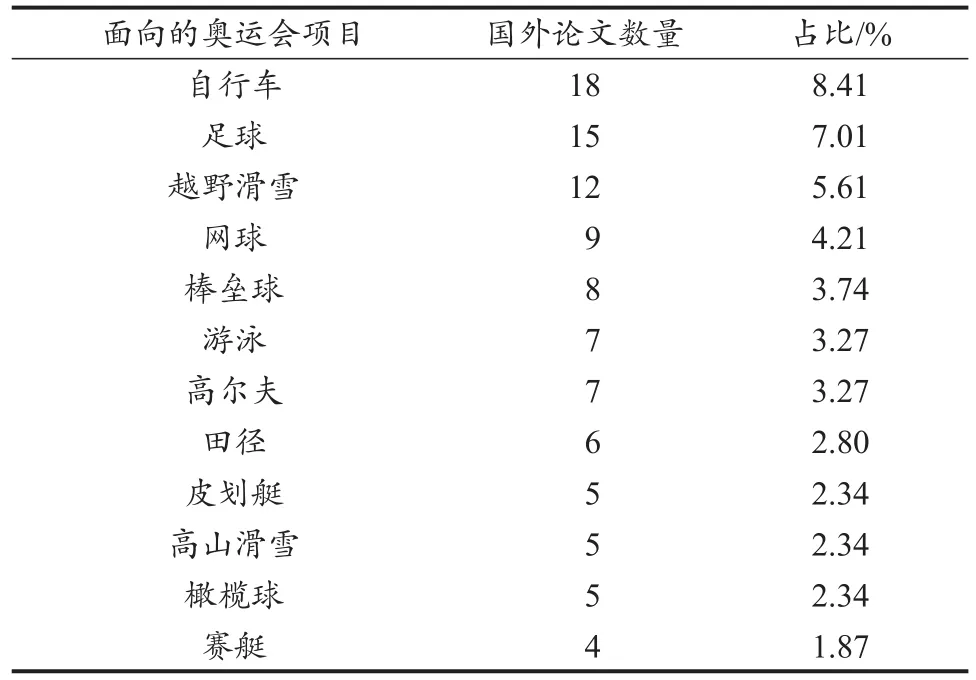

根据2020年东京奥运会的竞赛项目设置,统计了2016—2017年国外和国内体育工程研发成果直接面向夏季和冬季奥运项目需求的情况,其中,国外成果覆盖了22类(项)夏季奥运会项目和8项冬季奥运会项目;国内成果覆盖了12类(项)夏季奥运会项目和2项冬季奥运会项目。国内外成果在冬奥会项目方面的数量差别较大。国外成果覆盖的奥运项目总数为29项,国内成果总数为14项,国外成果覆盖面是国内的2倍多(表3)。

表3 国内外成果面向奥运会项目情况Table 3 Domestic and Abroad Achievements for the Olympic Games Events

国外成果中,面向自行车、足球、越野滑雪、网球、棒垒球、游泳、高尔夫、田径、皮划艇、高山滑雪、橄榄球、赛艇等项目的成果发布数量居前(表4)。而国内成果,多集中面向帆船、越野滑雪、田径、游泳、武术、乒乓球、自行车、足球、羽毛球、篮球、高尔夫、橄榄球等项目的需求(表5)。

表4 国外成果面向奥运会项目的数量分布Table 4 The Quantity Distribution of Foreign Achievements for Olympic Games Events

表5 国内成果面向奥运会项目的数量分布Table 5 The Quantity Distribution of Domestic Achievements for Olympic Games Events

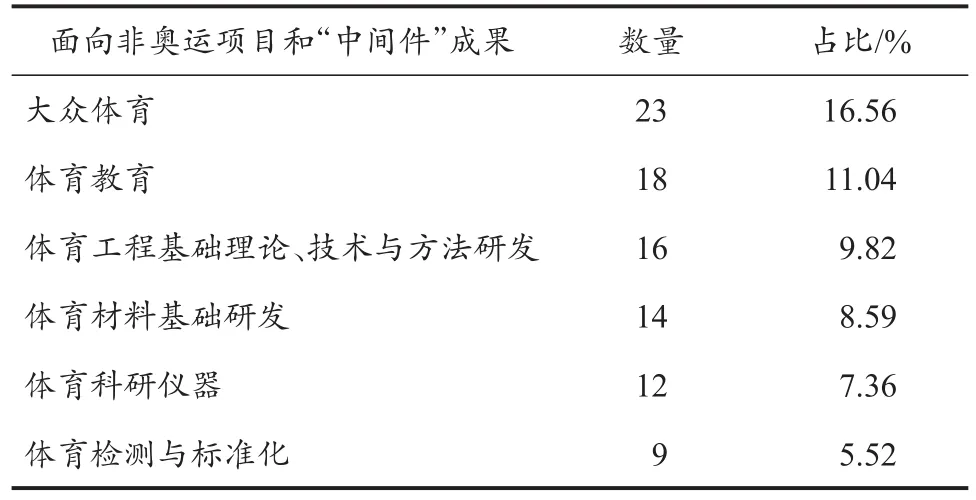

2.2.3.3 面向非奥运会项目以及“中间件”成果主要情况

除了直接服务于奥运会项目外,体育工程研发还必须有大量资源投入到基础研究和非特定项目的应用研究中,这是领域自身发展的规律和需求。从表6和表7中的数据可以看出,国内外面向体育工程基础理论、技术与方法研发,体育科研仪器,体育材料基础研发,大众体育这4个方面的数量和占比虽然略有差别,但是都位居前列。体育建筑与设施、安全防护是国外成果供给分布比较集中之处,而在国内,体育教育、体育检测与标准化是较多的成果供给方面。

表6 国外成果面向非奥运会项目等的分布情况Table 6 The Distribution of Foreign Achievements for Non-Olympic Events

表7 国内成果面向非奥运会项目等的分布情况Table 7 The Distribution of Domestic Achievements for Non-Olympic Events

2.2.3.4 面向冬季项目和残疾人体育

将表3中的所有冬奥会竞赛项目合并计算,在2016—2017年期间,国外成果数量较多,涉及到了8个冬奥会项目,总数为28个,占比为13.08%;在国内,面向冬奥项目需求的成果仅涉及了2项,数量为5个,占比为3.07%,总数量仅约为国外成果数量的1/5。

另外,在2016-2017年间,国外面向残疾人体育的研发成果数量为21个,占比9.81%;在国内,同期此类成果总数量仅为1个,占比为0.61%。

综上,说明这一时期国内外面对冬奥项目和残疾人体育的成果供给数量差距较大。

工程的需求与供给之间存在联系。通过将现阶段成果的供给数量与体育领域内各个方面的需求情况相对比,可以发现需求和供给差距,以供后续的研发投入立项时参考。

2.2.4 成果所依托的工科类专业及工程技术的情况分析

统计以上各个文献成果所依托或采用的、最主要的工科类专业和工程技术情况,以及各个专业和技术在全部文献中的占比(表8),分析得出,计算机视觉是人工智能领域的一个重要分支,模式识别的方法又服务于计算机视觉的问题,因此,对三者合并统计。有限元分析是利用数学近似的方法模拟真实的物理系统,广泛用于工程设计和科研领域。数据挖掘是从大量数据中通过特定算法提炼出隐含的信息,数据分析是对特定数据集合进行有针对性的分析和诊断,大数据是一个专用名词。在体育领域都是满足数据研究和信息发现的需求,因此,也合并统计。而物理学中的经典力学部分也是体育工程领域的常规理论和方法。

从表8中可以看出,传感器技术、材料科学与工程、仿真科学与技术、机械设计制造、人工智能/计算机视觉/模式识别等,对于体育工程而言,是非常重要的组成部分。在国内,传感器技术、材料科学与工程、机械设计制造、人工智能/计算机视觉/模式识别、数据分析和数据挖掘、计算机软件与应用等在现阶段成果中被应用的频次较高,属于“关键技术”。特别是传感器技术、人工智能、数据分析和数据挖掘、可穿戴设备等技术,随着近几年快速发展,对于体育发展的价值和作用越来越显著。

3 当前我国体育发展对于体育工程的现实需求

大多数工程问题是开放式的,即没有单一的解决方案(Brockman,2009),但是需求应当是显性的,否则无法设计和提出具有针对性的解决方案和技术方法。先于工程设计的需求识别、理解和验证的失败,是整个设计过程失败的高频诱因(Kosky et al.,2013)。

在需求提出阶段(图1),一般是在各自领域内进行,例如,航天工程、农业工程、土木工程、化学工程、计算机和软件工程、电气工程、机械工程等。各领域内较复杂和共性的需求也往往是交叉的,融合了对多个基础学科和工程技术的子需求(表8)。在图1中的第2和第3个阶段采用“质量特性与顾客满意度关系的分析方法”,例 如 ,Kano模 型(Cohen,1995;Mikulić et al.,2011),对用户的具体需求进行不同层次的分类,并分别针对各类进行分析、定义和建模(Dieter et al.,2013;Kosky et al.,2013)。

表8 国内外成果所依托或采用的工科类专业和工程技术Table 8 Engineering Specialties and Engineering Technologies Based on or Adopted by Domestic and Abroad Achievements

当前,我国体育领域的任务需求是复杂多样的。对于需求的分类,可以用竞赛项目为分类标准,或者以竞技体育、大众体育、体育产业等为标准;在大众体育方面,可以按年龄、职业特点、地域等进行分类。在同领域甚至同类型的工程任务中,需求也是分为不同层次和不同功能,例如,在大众体育方面,追求体形健美的健身者和希望提高身体机能水平的伤病康复者,对于健身器材和设施的需求层次和功能是不同的。竞技体育中,相同原理的技术参数(如动作频率、加速度、运动位置、姿态等)的采集和分析设备,针对陆地、冰雪和水下项目的开发需求就存在差异。同样是新型城市体育设施和空间的设计和建造,北京市需要规划后冬奥会体育设施的有效利用,而在农村地区,“建设和利用农民群众身边的场地设施”,缩小和消除农村与城镇在此方面的较大差距则是主要需求。在同一个工程任务中,也需要多种不同的工程技术联合解决复杂问题,例如,对于体育用途的可穿戴设备,需要平衡解决传感器的采集带宽和频率要求与电源消耗需求之间的矛盾,还需要人机工程学来解决舒适性问题。

国家层面、地方和区域,以及体育行业的发展规划和任务在发布之前,已经历了调研阶段,在一定程度上提出了实际需求。虽然在文字表述时,这些需求是偏于宏观和高度概括的,但确实可以从中提炼出对于体育工程研发的共性和重大需求。因此,本研究基于以上考虑,根据各层次的规划和政策,以及较重大的工作任务,来说明体育领域当前的共性需求,并提出满足需求的重要工程技术。

3.1 国家层面的规划对于体育工程的需求

1995年8月29日,全国人大第十五次全体会议上通过了《中华人民共和国体育法》,“发展体育教育和体育科学研究,推广先进、实用的体育科学技术成果,依靠科学技术发展体育事业”成为国家使命。1995年,国务院颁布实施《全民健身计划纲要》,至今已发展到2016-2020年阶段。在新阶段《全民健身计划》中,“开展全民健身活动,提供丰富多彩的活动供给”是主要任务之一,“健身跑、健步走、骑行、登山、徒步、游泳、球类、广场舞”等项目,以及“武术、太极拳、健身气功和乡村农味农趣运动”等特色运动项目是供给的主要项目;并且,“统筹建设全民健身场地设施,扩大与全民健身相关的体育用品及相关产品制造,鼓励发展健身信息聚合、智能健身硬件、健身在线培训,充分利用‘互联网+’等技术开拓全民健身产品制造领域”,明确了体育设施设计和施工、信息技术、器材制造等体育工程手段对于满足需求的作用;并进一步提出了利用工程技术的具体措施,包括:利用移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术手段提高全民健身方法和手段的科技含量;推进全民健身设施创新,“采用新技术、新材料、新工艺,提高产品科技含量,增加产品品种”。

2016年10月25日,中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,针对“提高全民身体素质”,提出了“完善全民健身公共服务体系”“加强体医融合和非医疗健康干预”“积极发展健身休闲运动产业”等目标。

国家层面的规划和目标反应出国内普遍存在的共性需求。综上,对于体育工程技术的研发需求可以提炼为:1)利用工业设计和人机工程学方法设计新型全民健身的运动场地和设施;2)采用人工智能、计算机视觉、先进传感器、可穿戴设备等技术研发新型体育训练和科研装备和器材;3)利用大数据、互联网技术、知识库和区块链的方法研发科学健身知识库和处方库;4)以材料工程技术和方法研制环保、耐老化耐腐蚀的体育材料等。

3.2 地方与区域发展对于体育工程的需求

从地方和区域的发展规划和目标中,同样可以发现对于体育工程技术的需求。

《北京城市总体规划(2016年—2035年)》的指导思想是要“把握首都城市战略定位”,将“国际体育文化交流区”作为首都战略定位之中的一部分,以建设“国际一流的和谐宜居之都”为发展目标。而丰富多彩的体育元素必然是“国际一流”与“和谐宜居”的特征之一。为了实现发展目标,根据北京各个区域的特点,明确了各个区域体育功能的建设方向。例如,延庆区的功能定位包括了“国际文化体育旅游休闲名区”,而“奥林匹克中心区是集体育、文化、会议会展、旅游、科技、商务于一体的现代体育文化中心区”,“应突出国际交往、体育休闲、文化交流等功能”。新首钢高端产业综合服务区作为“后工业文化体育创意基地”,应“打造国家体育产业示范区”。

在公共服务体系方面,要“全面推进全民健身条例实施,建设全民健身设施网络,提升配套水平,为市民提供更便捷、更多元、更综合的体育健身场所。鼓励体育设施与其他公共服务设施共建共享,鼓励公园绿地及开敞空间提供体育健身服务功能”。

北京是2022年冬奥会举办城市之一,“办好冬奥会,并借此促进区域整体发展水平提升”(刘国永,2016),必然是发展规划的重要内容之一。在规划中,要求“高水平高质量规划建设各类场馆和基础设施”。比赛设施突出专业化、标准化、规范化,努力打造世界一流场馆。促进体育场馆和设施赛后综合利用,为市民提供运动休闲服务。在群众体育方面,提出“推动群众性冰雪运动”,并将体育、休闲和旅游相结合,在北京和张家口地区打造体育产业集聚区。

北京市的案例可以说明,符合首都城市战略定位要求的新型体育场地和设施,以及体育空间的整体规划、设计和建造,与后冬奥会体育设施的有效利用是北京市地方体育事业对于体育工程的重点需求。

对比国家层面和北京地方的需求,可以看到,新型全民健身的运动场地、体育设施和空间的整体规划、设计和建造是全国和区域都存在的共性需求,而北京市还需要对后冬奥会体育设施进行有效利用。

3.3 体育行业的需求

在中央政府机构之下,除地方政府外,大多数国家都有体育政策机构,作为传递中央和地方政府举措或向体育事业拨款的载体(Downward et al.,2011)。国家体育总局作为我国发挥此作用的载体,在《体育发展“十三五”规划》中,主要从以下方面向体育工程技术提出了需求,并提出了满足需求的措施(表9)。

表9 《体育发展“十三五”规划》对于体育工程的需求及满足需求的措施和任务Table 9 The Requirements for Sports Engineering and the Measures and Tasks to Meet it in The 13th Five-Year Plan for Sports Development

3.3.1 竞技体育的需求

3.3.1.1 需求特点

1984年8月,国家体育总局提出实施“奥运战略”,“以在奥运会上创成绩为发展竞技体育的最高战略任务”(张彩珍,1990)。在此战略实施的过程中,出现了项目发展不平衡的问题。针对此问题,国家体育总局在《体育发展“十三五”规划》中提出“促进群众体育、竞技体育、体育产业和体育文化等各领域全面协调可持续发展”,力促“竞技体育发展方式有效转变”,“项目结构不断优化,发展质量和效益显著提高”,并“统筹奥运会项目与非奥运会项目、夏季奥运会项目与冬季奥运会项目、优势项目与潜优势项目、基础项目及集体球类项目协调发展,加快落后项目的发展进程”。

因此,在竞技体育方面的需求特点表现为,在保持传统优势项目领先地位的同时,对于群众喜闻乐见和市场需求较大的项目加大投入,全面均衡地提升竞技水平。

3.3.1.2 当前竞技体育的重点需求

竞技体育发展的上述需求,将“科技助力奥运”的作用提升到非常重要的位置。其中,科技助力备战2022年北京冬奥会、高水平运动员成长规律的发现和“冠军模型”的研究构建、智能化训练场馆等基础设施的设计和建设等方面的需求,是当前竞技体育对于体育工程的需求重点。

1)科技助力2022年北京冬奥会

当前,国家体育总局提出了“科技助力奥运”的战略方针,而科技助力2022年北京冬奥会是此战略的一部分。国家科技部和北京冬奥组委等部门,于2018年3月2日发布了“科技冬奥”重点专项实施方案,面向北京冬奥会和冬残奥会,提出了2018-2022年科技保障的重大需求,计划围绕冬奥会科学办赛关键技术、冬季项目运动训练与比赛关键技术、公共安全保障关键技术、全球影响传播和智慧观赛关键技术、建设绿色智慧综合示范区等重点方向的关键科技瓶颈问题开展研究。

在2018年的任务指南中,基于以上4个方面提出了如下需求。

在冬奥会科学办赛关键技术中,需要“数据挖掘、深度学习和人工智能技术和云计算技术”提供冬奥会气象服务技术和系统,能够在复杂地形和气象条件下,提供不同时限要求、多个比赛地点的精确天气预报;对于赛道和雪上场馆建造,提出了赛道构型、场馆建造的工程设计需求;在兼顾环境和生态保护、训练与休闲期的利用、训练与比赛共享方面,需要研发新型体育材料。

在冬季项目运动训练与比赛关键技术中,针对“运动员专项能力”“技能优化”以及“冬季潜优势和落后项目”的关键技术,提出了多维度、多模态远程信息采集与分析技术和系统研发的需求,以及运动功能和运动技术的监测需求,涉及到数据分析和数据挖掘、计算机视觉、深度学习等技术。针对冬残奥运动员的运动表现,提出了雪上项目夏季模拟训练技术,采用功能性高新材料和3D打印技术定制假肢、矫形器和护具;并根据冬残奥项目的特殊训练和比赛要求,研发器材装备和材料等。

在国家科学化冬季训练基地建设关键技术中,提出利用场景三维感知技术来重建和检测场地环境,研发模拟滑雪训练器,集成三维动作捕捉、非接触式生理特征检测、柔性传感器和人工智能技术研发训练智能化管理系统等需求。

在公共安全保障关键技术方面,以互联网、大数据、人工智能为重点技术,建设公共安全数据采集和处理系统,冬奥项目常见运动创伤临床诊断和治疗大数据系统。

在冬奥智慧综合示范区建设中,利用5G通信技术和先进无线网络技术,实现在复杂和极端条件下的高清视频等多媒体数据的高速、安全、稳定的传输。

在2019年的任务指南中,又基于以上4个方面提出了更多的需求。

在冬奥会科学办赛关键技术中,提出利用物联网、大数据、云计算等技术研制“冬奥会全局全过程态势感知和运行指挥保障技术”;利用智能硬件和智能传感器等工程技术研究建立场馆数据管理平台;利用VR/AR技术研究虚拟现实奥运技术。

在冬季项目运动训练与比赛关键技术中,提出研发用于冬季项目运动员的体能快速恢复的吸氧和补氧仪器;研发提升运动员运动表现和促进疲劳恢复的电刺激仪;研发基于虚拟现实(Virtual reality,VR)的模拟训练系统。研制多源信息融合与同步的训练场和运动专项特征的数据系统、现场分析及诊断智能软硬件系统等。在体育材料方面,研制冬季项目的碳纤维复合材料高性能器材和高性能服装关键技术。

在传播和智慧观赛关键技术方面,研制能够实现北京冬奥会赛事、交通、气象、票务、观众引导和服务等的专用APP,以及基于人工智能和物联网等的观众服务技术。2)高水平运动员培养模式和规律研究以及“冠军模型”的研究构建

运动员的技术水平和能力、战术执行能力、体能和力量水平、身体机能和身体形态、心理状态和调控能力等构成了其竞技能力的整体。每个方面都有各自的指标体系,如果能够完整地记录运动员个体在特定周期内甚至整个运动生涯过程中的各方面指标数据,并与其运动成绩和表现的时空分布和变化过程相对比,对于发现其成长规律非常有价值。通过不同运动员个体之间数据的横向比对和分析,可以发现不同水平运动员之间的差异;对于群体项目,比较分析团队整体各项战术数据与成绩数据的关系、团队成员个体数据与团队数据和成绩数据之间的关系等,有利于团队致胜规律的发现和利用。

传统的数据库技术解决数据的组织、存储、查询、简单分析问题,数据管理技术解决数据的集成、流处理、图结构等问题,可应对局部的、低维度的、密度适中的数据需求。而针对“高水平运动员培养模式和规律发现”的需求,在日常训练、科研和比赛中,所要收集、融合、管理和分析的数据的深度、广度和密度在不断提升,数据结构的形式也多样化。而且,要提高对于数据的理解和利用效率,还需将数据与体育专业知识相结合,并从数据所反应的表层现象中提炼出具有指导意义的一般性规律或知识,或发现影响个性化训练的关键性因素。

竞技体育“冠军模型”的研究和构建,是对这些一般性规律和知识进行提炼和应用的具体实践。通过对世界级运动员身体形态、身体机能、力量和素质等维度的研究(庄薇等,2018),说明了雪上项目冠军模型的特征。

数据分析和数据挖掘、大数据技术能够应对多种来源和复杂结构的数据管理和利用,人工智能中的机器学习(如聚类和分类等)和深度学习可以帮助解决规律、知识的发现和提炼。

3)智能化训练场馆的设计和建造

国家体育总局体育科学研究所研究员陈小平(2018)提出,近年来,竞技体育训练发展的一个显著特征是科研、训练和保障“三位一体”的高度融合。一些竞技体育强国已经建设了具有以上特征的体育训练场馆和基地,如美国著名田径运动员迈克尔·约翰逊创办的Michael Johnson Performance、美国IMG学院(IMG Academy)和科罗拉多奥委会奥运集训基地等。在这类设施中,运用可穿戴、数字化、智能化的装备,随时监控运动员训练过程中的技术、体能、机能等状态,并对这些状态数据进行现场分析,为科学训练提供快速的数据支持;还可在训练中及时对运动疲劳进行恢复,对伤病进行发现、诊断和控制,对营养进行补充,对心理状态进行诊断和调控。这种“训练”与“科研”相融合的模式,相比传统的训练、科研、测试和保障彼此分离的模式具有显著效果。由于这种设施在数据采集和分析、科研与保障、场地管理等方面开始具备了智能化的特征,可称之为“智能训练场馆”。

在“智能化训练场馆”中,需要利用可穿戴技术、传感器技术、信息技术、视频技术、计算机和软件技术等,采集运动员运动学和动力学信息、力量训练和力量状态数据、训练过程的身体机能状况和伤病情况、心理状态等方面的数据;需要利用网络及通讯技术传送至教练员和保障团队,实施现场的分析、指导和保障,并在后续实施数据融合和数据分析,以及数据挖掘;需要利用人工智能技术分析运动表现。同时,通过智能化采集和干预场馆内部环境信息(如空气质量、温度、湿度、光照等),可对训练环境实施优化。

3.3.2 群众体育的需求

参与群众体育的人群数量巨大,地域、经济、文化和个体差异等因素会对需求造成影响。应当分析共性需求和个性化需求的特点,在研发中尽可能予以兼顾。

3.3.2.1 共性需求

群众体育的主要需求之一是多样化的公共体育场地和设施。大型场馆、小型场馆和健身中心、公园绿地、街道小区(马书军,2018)、转型拆迁的工业和商业区(冯晓露等,2017)等,均可以成为公共体育场地和设施的空间资源。这些资源的周边环境特点、地面状况、空间形式和面积、周边居民的构成和体育健身活动的特点和潜在需求等因素,要在公共体育设施的选址、设计和施工时进行调研和考虑,需要地理信息技术、数据挖掘(杜长亮等,2016)、城市规划和景观设计、环保、声学(梁勤超等,2017)、工业设计、人机工程学、传感器和通信技术、体育器材加工制造、体育材料、体育场地和设施等工程技术的融合运用。另外,建议建设“智能化公共体育设施”(张利,2017),利用人工智能技术辅助大众健身。

公共体育信息化存在供给不足的问题。例如,全年健身信息化程度不高(卢文云等,2018)等,需要利用大数据、云服务等,来建设全民体育锻炼信息库、知识库和运动处方库;利用机器学习、数据挖掘等提供有针对性的个性化科学健身服务。

3.3.2.2 个性化体育的需求

1999年,英国学者Coalter(1999)描述了在非竞争性的基础上灵活组织的健身活动,认为其反映出个性化体育的需求显著增加。据Carter(2005)发布的报告估计,43%的大众体育消费者以加入俱乐部的形式参加体育活动,而活动的形式不受比赛规则和组织方式的限制。澳大利亚体育委员会也确认了同样的发展趋势(Downward et al.,2011)。近年来,我国全民健身也呈现个性化的特点,一部分人追求运动健身效果最大化;另一部分人则偏爱娱乐运动来促进身心健康(周德书等,2018)。广场舞、健步走的流行,满足个性化需求的私人健身教练的出现等,都反映了群众体育个性化发展的趋势。

性别、年龄、职业、收入、受教育水平、文化背景、身体健康水平、爱好以及体育活动的形式等,都是影响群众体育个性化需求的因素(刘兴刚等,2018;刘雨辰,2018;宋亚伟,2018;张昕,2018;周德书 等,2018)。例如,参加瑜伽活动,需要训练垫、合适的运动服装、室内活动空间、音响等设施;参加登山活动和户外体育,需要合适的服装、登山或户外运动鞋以及步道和安全等设施;参加自行车运动,需要适合的服装、头盔、护目镜和必要的自行车装备。

3.3.2.3 不同职业人群体育的需求

针对不同职业人群的需求,有关部门规划了相对应的体育发展政策、标准和具体目标。2017年12月,农业部和国家体育总局联合发布了《关于进一步加强农民体育工作的指导意见》,指出农村“健身设施建设”是与城镇居民有较大差距的4个方面之一。针对存在的问题,提出“建设和利用农民群众身边的场地设施”,“将体育健身科学知识、器材用品”等送到农民身边。采用信息技术、互联网技术“建设运行农民体育管理资源库、服务资源库和公共服务信息平台”,并研制适合农民人群的“体质监测有效方式”和“体质健康数据库”,以及“适合农民的运动处方库、健身指导方案和健身活动指南”,此外,“要创办‘亿万农民健身网站’,制作农民体育健身活动音视频作品,开发应用适应农民群众实际需要的手机APP等,为农民体育提供信息化综合平台和伴随服务”。

教育部颁布的《普通高中体育与健康课程标准(2018年版)》明确提出了“为了应对信息技术对教育发展所产生的革命性影响,促进体育与健康课程内容、教学手段和方法的现代化”,鼓励教师“以技术支持学习”的理念,“在体育与健康课程中重视利用现代化信息技术手段,将多媒体、智能手机、运动手表、心率监测仪、计步器、加速度计等信息技术手段深度融合到体育与健康课程教学中”(季浏,2018)。

3.3.2.4 残疾人体育的需求

为了贯彻落实《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》,推动残疾人小康进程目标和提高残疾人体育训练科学化水平同步实现,中国残疾人联合会和中国残疾人体育运动管理中心于2017年11月发布了《2017-2018年度残疾人体育科研服务与攻关项目课题申报指南公告》。提出要“促进居家重度残疾人参与康复体育锻炼的实施方法和手段的研究”,针对“居家不易出户的残疾人”,进行“实用锻炼器材开发”,“运用多媒体互联网手段开展科普宣传和健身指导,形成评价指标体系”,以工程技术手段带动残疾人康复健身、融入社会。

通过以上,可以发现群众体育的共性需求,包括:1)体育公共设施的持续性研发和建设;2)数据和信息系统和产品的研发、建设和应用;3)个性化及传统体育项目和体育活动配套设施和器材用品的研发;4)体育教学器材研发和设施建设。

3.3.3 体育产业的需求

体育产业是以体育竞赛和健身活动为中心开展的一系列相关的经济活动的总称(黄海燕,2018),主要包括体育竞赛表演、健身休闲、体育管理与组织、体育用品制造与销售、体育设施与建筑、体育媒体与文化、体育康复、体育教育与培训等方面。

目前,我国体育产业发展势头虽然迅猛,但与体育强国相比,差距主要体现在规模不大、结构不优、区域发展不平衡等方面。体育产业发展的需求更加旺盛(赵勇,2018),体育产业的规模和品质、提供服务和满足需求的能力亟待提高和优化。

3.3.3.1 体育消费、体育休闲的需求

2014年10月2日,国务院发布了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》。在其主要任务中,反应出对于体育工程的需求:1)积极支持体育用品制造业创新发展,采用新工艺、新材料、新技术,提高产品科技含量;2)鼓励可穿戴式运动设备、运动健身指导技术装备等研发制造营销;3)引导发展户外营地、徒步骑行服务站、汽车露营营地、航空飞行营地、船艇码头等设施;4)完善体育设施,重点建设一批便民利民的中小型体育场馆、公众健身活动中心、户外多功能球场、健身步道等场地设施。盘活存量资源,改造旧厂房、仓库、老旧商业设施等用于体育健身。

2016年10月25日,国务院办公厅在《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》中指出,目前健身休闲产业“还存在有效供给不足、大众消费激发不够、基础设施建设滞后、器材装备制造落后”的问题。针对问题,提出了主要任务:第一,完善健身休闲服务体系;第二,优化健身休闲产业结构和布局;第三,加强健身休闲设施建设,利用规划设计、建筑设计、景观设计、工业设计等工程技术手段,对“健身休闲基础设施网络”“城市居住区有关配套建设健身设施”“健身休闲项目的空间布局”和“健身休闲设施”等进行设计和规划;第四,提升健身休闲器材装备研发制造能力,“提升冰雪运动、山地户外运动、水上运动、汽车摩托车运动、航空运动等器材装备制造水平。引导企业进军健身休闲装备制造领域”,以“互联网技术对接健身休闲个性化需求”,“研发新型健身休闲器材装备、可穿戴式运动设备、虚拟现实运动装备等”。

3.3.3.2 康复产业的需求

2016年10月,国务院发布《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》,要求“提高康复辅助器具产业关键环节和重要领域创新能力”,“搭建康复辅助器具科技创新平台和基础共性技术研发平台”,“加强相关基础理论、基础工艺、基础材料、基础元器件、基础技术研发和系统集成能力”。这些预设目标,非常明确地提出了需要体育工程基础研究提供支撑,并指出了人工智能、脑机接口、虚拟现实、机器人、仿生技术等工程技术在“护理照料”“教育和就业辅助”,“康复”等方面的研发方向。

3.3.3.3 体育媒体的需求

体育媒体是体育产业非常重要的一部分。据统计,2010年,全世界有9.09亿人次观看了南非世界杯决赛,有214个国家的22亿人次至少连续20 min观看了该届世界杯的比赛。2012年全球有27亿人次至少连续15 min观看了伦敦奥运会赛事(Nicholson et al.,2015)。信息技术的进步使体育信息的传播实现了实时化和全球化,同时也使体育消费者成为体育媒体内容的生产者(Nicholson et al.,2015)。互联网、智能设备、数字电视、三维视频等技术的发展,为体育媒体和体育消费提供了巨大的技术需求和市场空间。在线体育消费持续快速增长,中国和巴西的增长率分别为20%和12%,两国有80%的体育爱好者在线消费(Perform et al.,2012)。体育消费的刺激,使体育媒体技术本身存在着发展需求,例如,在体育直播中提供技术和动作分析,以及技战术和数据的实时分析和播报;提供高清晰度的三维体育赛事视频;研发更多的体育电子游戏等。

以上的政策需求和市场需求,说明体育产业对于体育工程的需求集中在以下几个方面:1)大众日常体育健身活动设施场地的建设;2)以冰雪、山地、水上、航空、户外、极限等特色体育活动和传统体育活动为对象,进行资源开发和设施建造;3)广泛利用以大数据、互联网、可穿戴技术、新材料为代表的新技术和新工艺满足体育的需求,传播科学健身知识和信息的,设计研发建造能够满足不同需求的体育用品、休闲器材和装备;4)体育产业与医疗、康复、养老服务、媒体、文化创意和设计服务、教育培训、旅游、房地产、城市规划等产业的融合度不断提高,需要体育工程持续加强基础研发和系统集成能力,研究开发兼具体育元素和更多其他元素的实体产品和服务产品。

3.4 体育工程领域自身发展的需求

3.4.1 用于体育工程研发的基础技术手段

在竞技体育方面,由于选材、训练、竞赛、科研、日常服务和保障等工作的复杂性和难度不断发展,对于低粒度、高维度、高精度、长时域的原始数据和推算数据的需求增大。而数据质量的高低,直接影响了训练监控(尹亚晶,2017)、分析和决策的质量。保证数据质量的3个要素“准确性”“完整性”和“一致性”(韩家炜,2012),对于如何获取训练数据提出了需求的原则性要求。

没有数据就没有研究。在“智能化训练场馆的设计和建造”的任务需求中,反应出体育科研需要从实验室走向训练场,更精准地采集逼近训练甚至比赛状态的真实数据,更好地拟合理论模型与实验数据等复杂需求。运动训练学领域学者指出,“仪器的使用”问题已经“成为阻碍中国运动训练学发展的内部因素”之一(张莉清等,2016)。

工程领域也需要应用型的基础研究,这些实际问题的解决,以及更新问题的出现,都需要不断的以应用为导向的基础技术手段进行研发。例如,计算机视觉、机器学习等技术算法的发展,为体育视频分析和运动技术的时空参数的提取提供了新的基础手段;可穿戴设备和高性能柔性传感器的利用,可以不断提高体育数据的“准确性”“完整性”和“一致性”(蒋薇 等,2015;李锋 等,2017;李海丹等,2015;孟昭莉等,2018);高速通信网络技术和利用,可以大大提高体育视频和多源异构数据的传送带宽和吞吐量。

3.4.2 领域内基础理论、基本建设和人才培养的需求

目前,体育工程在体育领域内的作用已经得到了广泛认可。但是,要使其成为一门真正意义上的学科,持续提高其学科生产力,还需要不断地进行系统化、理论化建设。

一门学科的构成应该包括本领域内的知识总和以及开展学术研究的方法。“工程学是一个十分浩大而门类繁多的领域”(欧阳莹之,2008)。计算数学、物理学相关工程与技术、工程与技术科学是体育工程生存的基石;机械工程、电子技术、通信技术、信息科学与系统科学、流体力学和应用力学、计算机软件和应用、仪器仪表技术、传感器技术、材料科学等是体育工程研发的传统手段;工业设计、人机工程学等提高研发成果的实用性和易用性;工程管理学等理论和方法保证工程实施的效率,化解或降低技术风险。体育科学的运动生物力学、运动训练学、运动生理学、运动生物化学、运动心理学等为体育工程提供应用理论、验证方法等;人工智能和计算机视觉、数据科学和数据挖掘、可穿戴装备技术、智能传感器及网络等技术,正在成为当前体育工程研发的新动力和催化剂。

由于需求的提升,国内越来越多的资源投入到体育工程领域中,领域内的研发机构也随着需求的变化而进行调整。2009年,国家体育总局体育科学研究所体育仪器器材研究中心更名为体育工程研究中心,更全面地体现了体育工程的内涵。清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国科学院北京纳米能源与系统研究所、华为技术有限公司、小米科技有限责任公司等也开展了体育工程研究。在体育工程教育方面,武汉体育学院体育工程与信息技术学院、沈阳工业大学体育器材研究所、华东理工大学体育科学与工程学院等设置了与体育器材装备、体育材料工程相关的硕士和博士培养点。吉林大学工程仿生教育部重点实验室开展了仿生学在体育工程领域的应用研究。2017年,北京体育大学筹建体育工程学院,包括智能体育工程、生物医学工程、数据科学与大数据等专业和学科发展方向,并开展运动生物力学、智能体育、体育生物医学工程、运动器械装备与材料等工程实践。

自身建设持续发展、研发机构的建设、融合体育视野和工程经验的交叉型人才的培养等需求,几乎涵盖了体育工程领域内全部基础学科的应用研发。并且,这种研发需要长期投入,需要基础理论、专业知识、应用技术、效果验证等多方面成果的高度集成。

4 满足当前需求的重要工程技术

传感器技术、材料科学与工程、仿真科学与技术、流体力学、机械设计与制造、空气动力学、人工智能/计算机视觉、数学(有限元分析)、计算机软件与应用、数据分析和数据挖掘(包括大数据)、体育场地与设施、物理学和可穿戴设备是近期国内外成果所依托的主要的工科类专业和工程技术(表8),也说明以上技术在体育工程领域内的重要作用。

不同的阶段,实际存在的社会需求也有所区别,有针对性地提出重要的关键技术,对于满足需求非常重要。2016-2020年,全民健身计划非常明确地提出了要采用“健身信息聚合、智能健身硬件、移动互联网、云计算、大数据、物联网”等技术;在《体育发展“十三五”规划》中,“可穿戴运动设备和智能运动装备、大数据、云计算、互联网”等是显性的关键技术;在“科技冬奥”重点专项实施方案中,“数据挖掘、深度学习和人工智能技术、云计算技术”“多维度、多模态远程信息采集和分析技术”“5G通信技术和先进无线网络技术”、功能性高新材料和碳纤维复合材料高性能器材等已经被明确地提出要在奥运办赛、运动员训练、基地建设、安全保障等方面应用。在高水平运动员培养模式和规律研究以及“冠军模型”的研究方面,由于数据来自运动员的技术水平和能力、战术执行能力、体能和力量水平、身体机能和身体形态、心理状态和调控能力等多个方面,数据来源复杂,有文本、报表、网页、图片、图像和音频/视频信息等非结构化数据,也有数字、符号等结构化的数据,以及半结构化的数据,传统的数据库技术已经无法应对数据管理和数据分析的需求,必须采用大数据技术。在当前国家体育总局的重点工作任务“智能化训练场馆建设”中,以及现有的国外训练场馆和设施中,已经采用了传感器、可穿戴设备、计算机视觉、数据科学、网络和高速通信技术服务于高水平运动员的训练与保障。在群众体育中出现的“信息技术、互联网技术、多媒体”“智能手机、运动手表、心率监测仪、计步器、加速度计”等可穿戴设备和传感器,以及在体育产业中出现的“新材料、可穿戴式运动设备、人工智能、虚拟现实、机器人、仿生技术、互联网、智能设备、数字电视、三维视频”等技术名词,都表明了对于关键和主要技术的显性需求。对于“新型全民健身的运动场地、体育设施和空间的整体规划、设计和建造”这一共性需求,“体育场地与设施、工业设计、人机工程学、体育材料、力学和结构力学”等技术无疑发挥了重要作用,而传感器、网络与通信技术、大数据的融合,可以使这些场地和设施具有实时、无线、远程采集人体活动数据和场地环境数据,实现智能化控制的能力。

因此,人工智能、传感器及其网络、可穿戴设备等技术在满足竞技体育的训练和科研中的数字化和智能化等方面具有重要作用;数据分析和挖掘为大众体育提供大型数据处理和分析服务;传感器和可穿戴设备已经在竞技体育训练的实时化和数字化训练方面,以及在大众健身科学指导和体育产业新技术方面体现了应用价值;通信和导航技术是实现智能化的数据通道;体育材料则为满足需求提供原材料。

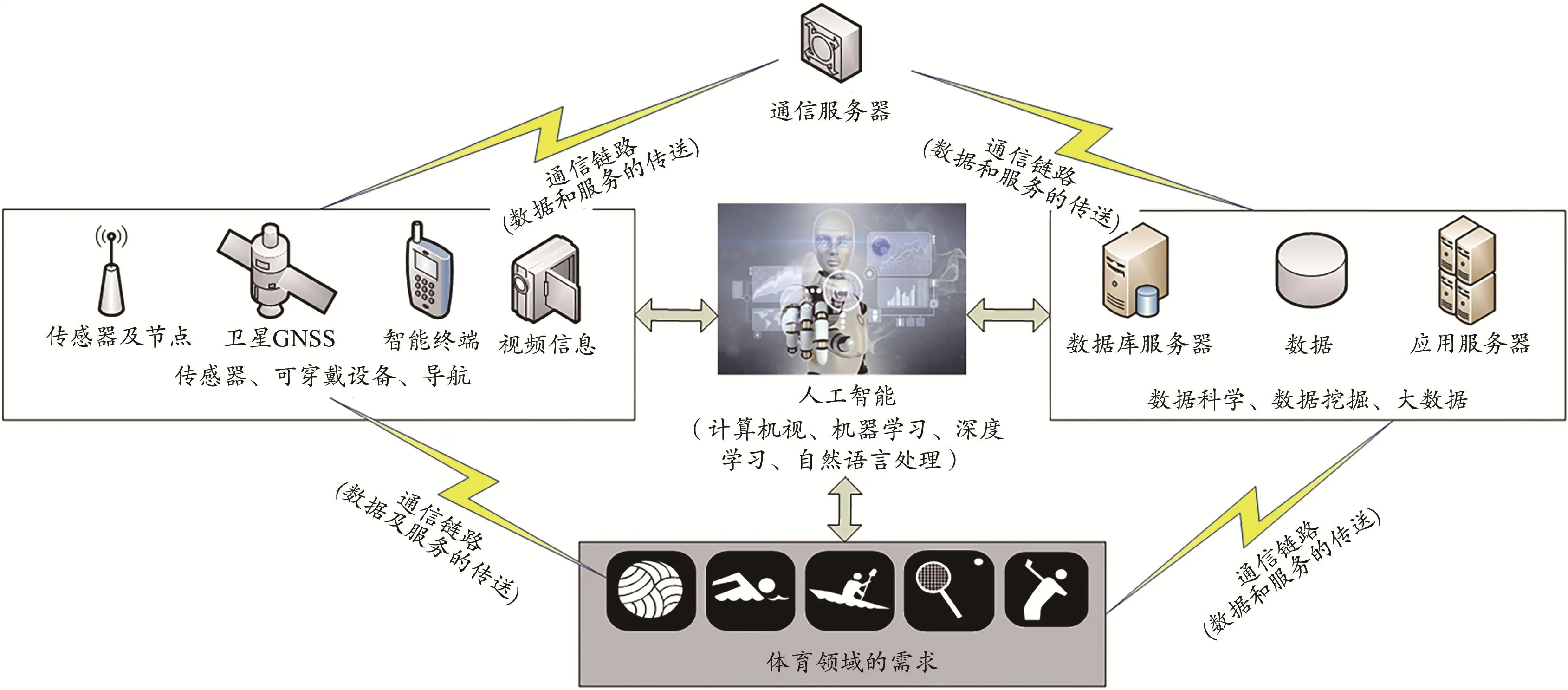

面对体育领域的需求,传感器及可穿戴设备(包括智能终端、视频设备)、导航技术和设备等主要负责采集数据,通过通信设备及技术(物联网和互联网)向大数据系统发送数据,人工智能技术、数据挖掘处理和利用,为体育领域的需求提供服务(图2)。

图2 传感器及可穿戴设备、人工智能、大数据、通信等工程技术面对体育需求所提供的服务Figure 2. The Services Provided by Sensor and Wearable Devices,AI,Big Data,Communication and Other Engineering Technologies Base on the Requirements of Sports

4.1 传感器及其网络、可穿戴装备

体育数据具有来源多元(比赛、训练、科研、保障等多方面)、结构类型多样(文本、音频、视频、图像)、采集环境复杂(动态人体、长距离、大空间、场地环境、干扰类型)、涉及频段分布广(视频采集频率25~200 Hz,心率采集5.3 kHz,Zigbee/BlueTooth/ANT+等 2.4 GHz,LoRa通讯433/868/915 MHz)等特点,要达到体育数据特别是现场多类型数据采集的精度高、运行稳定、实时性好、抗干扰能力强、性价比高、保密性好、同步性强、无创甚至无接触的要求,是对传感器、网络和可穿戴装备集成应用的挑战。

在文献、报告、应用案例以及国际体育组织技术政策中,传感器及其网络、可穿戴装备在体育领域目前的应用情况和关键作用,包括:运动学和动力学数据采集(Lecoutere et al.,2014,2016)、运动员机能等状态监测(孙华 等,2017;Mercado-Aguirre et al.,2017)、运动姿态预估(房鹏飞 等,2017)、运动轨迹追踪(Lecoutere et al.,2016)、人体动作建模(Tedesco et al.,2016)、运动强度监测(韩子鹏等,2016;温煦等,2017)、运动环境监控、运动康复监控(孙赫等,2017)、体育媒体数据和多媒体展示(Nicholson et al.,2015)等。Wagner(2018)的综述性研究证明了包括加速度传感器、陀螺仪和磁力在内的可穿戴设备在运动生物力学领域的应用价值和作用。2015年3月,国际足球联合会(简称“国际足联”,Fédération Internationale de Football Association,FIFA)已允许在足球比赛中使用电子类运动表现与跟踪系统(Electronic Performance and Tracking Systems,EPTS),其中包括加速度和陀螺仪等传感器,以及心率、运动负荷和生理参数的监测设备,并对运动员进行定位和追踪,实现在比赛中对运动员个体和整个队伍的有关参数的实时记录。

对于大众健身方面的需求,美国运动医学会(American College of Sports Medicine,ACSM)每年发布关于次年的健身趋势预测报告。可穿戴技术首次出现在2016年的预测报告中,并在2016年和2017年的预测报告中排行居第一位。在2019年的预测报告中(Thompson,2018),可穿戴设备和技术再次上升至排行榜第一位,并指出可穿戴设备和技术在2019年将变得更加普遍和强大,它可以帮助人们改变身体活动行为,提高训练的依从性,促进和刺激积极的生活方式。黎涌明等(2018)借鉴美国运动医学学会的全球健身趋势调查经验,对中国健身趋势进行了调查。结果显示,可穿戴设备和技术在中国2018年健身趋势调查中排名第二。

未来,可穿戴设备的智能化、柔性结构、材料、运动状态下的数据传送、在极端环境下的耐用性和性能、电源技术,是其在体育领域应用研发需要重点关注的问题。

4.2 体育材料

体育材料的特性、加工和制造工艺、材料表面结构和特性会影响运动表现,因此,长期以来,体育材料的研发都是体育工程领域的热点。而且,体育材料研发的特殊性,需要研发具有可持续性。

4.2.1 体育比赛器材材料关键特性的改善促进竞赛成绩的提升

撑杆跳项目的撑杆,最早是由坚硬的木材制造,而后改用长竹竿。20世纪40年代,改用铝材和钢材制造撑杆,但由于这两种材料刚度较大,对于成绩的提升没有显著作用。20世纪60年代,纤维增强塑料被用于撑杆制造,较大的弹性挠度可以传递更多的能量,撑杆跳的成绩开始稳步提升(Sven et al.,2018)(图 3)。2000年悉尼奥运会上,使用能增加浮力的聚氨酯纤维材料制成的“鲨鱼皮”泳装,极大地提高了游泳比赛成绩。这些都证明了体育材料关键特性对于比赛成绩的作用。

图3 撑杆跳世界纪录成绩的变化与撑杆材料的关系(Sven et al.,2018)Figure 3. The Relationship Between the Change of the World Record of Pole Vault and the Material of Pole

4.2.2 材料的制造工艺和加工工艺影响体育器材装备的性能

撑杆加工采用层压结构,其纤维束的缠绕角度和撑杆的交叉部分决定了撑杆的弯曲强度(Jenkins,2003)。弯曲强度高,撑杆弯曲程度加大,弯曲时所存储的弹性应变能就会增加;撑杆回弹时,弹性应变能释放,使运动员升高,转变为势能;弹性应变能越大,提供给运动员的能量越大。

钛金属和钛合金具有高强度和低密度的特性,广泛用于赛车材料。但是,Dong(2003)对材料研究发现,钛合金耐磨性较差,如果未经适当的工艺进行处理,反而会影响赛车的整体性能。山地车的钛合金管材车架在焊接时,会因为定位和焊接而出现剩余张力,在焊接后引起的微裂纹会使整个框架结构失效;另外,在复杂地形中骑行时,受到的冲击较大。这些因素都会对运动员安全造成威胁。因此,钛合金的表面处理和焊接工艺必须能够提高其耐磨性,以提高赛车整体性能。

20世纪60-70年代,层压结构和玻璃纤维材料的使用改善了冰球杆的柔韧性和机械特性的一致性。20世纪90年代,使用碳纤维材料制造的冰球杆,重量更轻,抗弯曲疲劳性能也更加显著(Pearsall et al.,2007)。

Colonna等(2017)通过研究冬季运动靴塑料壳的热形成过程,发现热塑性材料的种类、加热时间和冷却过程对材料的初始变形和记忆效应有很大影响。以尼龙和离聚物为基础的聚合物共混物提供了最佳的热形成,在热形成过程中,不仅不会影响滑雪靴的弯曲刚度,还可以使滑雪者脚部压力降低5倍以上,提高了滑雪者的舒适度。

4.2.3 运动器材的表面特性和结构影响运动表现

高尔夫球杆的击球面经过特殊喷砂处理得到适当的表面结构。现代滑雪板是由聚乙烯制成的,滑雪板使用后,与雪面的摩擦会导致磨损和划痕,进而影响滑雪板表面结构和滑雪板摩擦系数,Kaserer等(2016)的研究表明,与未划伤的雪板相比,被划伤雪板的摩擦系数几乎翻了一番。经过磨制的新滑雪板摩擦系数比未经打磨的滑雪板摩擦系数降低约25%。

Colonna等(2016)研究了玻璃纤维/橡胶复合材料在滑雪靴底面的作用,发现玻璃纤维对冰的抓地力影响显著,其原因是玻璃纤维刚度的增强、鞋底以下水层形成的接触角的增大以及纤维拒水能力的增加。

4.2.4 不同需求的特殊性对于体育材料的不同要求

体育服装研发及其材料的选用和研制,主要目标是为运动员创建舒适的、具有保护功能的微环境,关键要素包括:温度调节功能、水汽传导功能、防水功能、防风功能。不同项目对于服装主要功能的需求存在异同。冬季项目和登山项目的服装主要功能之一是保暖,而田径运动员的服装主要需求之一是具有良好的透气和散热功能。但是,两种项目都对服装有穿着舒适、柔软轻便的需求。

对于残疾人运动员的运动器材和装备的材料研发、选用、加工需要特殊考虑和设计实施。例如,脊柱损伤的残疾人,对于压力和摩擦造成的疼痛无感觉或不敏感,长时间施压和摩擦会对皮肤和肌肉组织造成损伤,因此,专供残疾人使用的马鞍,采用多孔蜂窝状的热塑性弹性材料,可有效防止和释放由压力引起的疼痛,还可起到透气的作用。残疾人冰球运动中,为了防止对运动者造成损伤,器材尽可能采用木头、塑料、轻质铝材或钛合金制造。

体育材料的研发需求内容主要是依据运动功能选择或研制体育材料。在满足体育器材和装备、设施和建筑的主要功能的同时,材料的约束条件(Ashby,2011;Smith et al.,2006)也是研究的重点,其中包括:运动项目的特殊性、材料的物理和化学特性、材料的力学性能、材料的结构、材料的制造过程、材料的经济性、对材料的环保要求(杨祎,2017)、地域和环境特点(喻汝青等,2017)等。

4.3 人工智能

1956 年,“人工智能(Artificial Intelligence,AI)”的概念出现。2016年3月,Google旗下DeepMind公司开发的AlphaGo战胜世界围棋冠军李世石,成为了以人工智能为代表的前沿技术在体育竞技中应用的标志性事件。

Dutt-Mazumder等(2011)介绍了各种人工神经网络方法在团队运动成绩分析中的相对价值,并着重讨论了其在足球项目中的潜在应用。Bosch等(2015)将机器学习技术应用于分析赛艇动作的优劣。Fani等(2018)以手臂关键位置和角度作为特征集,使用多类支持向量机和随机森林分类器来预测游泳力量的效率。Chen等(2017)利用隐马尔可夫模型(Hidden Markow Model,OHMM)有效地优化了体育摄像用的摄像机运动轨迹。AI服务于体育需求的潜力和实际价值显著。

4.3.1 计算机视觉

竞技体育的训练和科研、体育教育和体育媒体,对于视频影像数据的需求巨大,体现在动作识别和姿态估计 、动作数据提取(Bačić,2016)、速度测量和追踪(Trangbaek et al.,2015)、技术动作分析(Tubez et al.,2017)、球体三维运动轨迹重建、识别发球、击球动作和球体弹跳情况(Renò et al.,2017)等应用场景,人工智能中的计算机视觉等前沿技术的发展,不仅可以推动现有技术的进步,而且可以满足这些方面不断产生的新需求。利用三维视频对运动员的运动学参数进行分析,对运动姿态进行建模是运动生物力学的常规任务,传统的需要标记的、无标记的光电式和普通视觉的三维视频捕捉系统都需要架设和标定多台设备,使用的时间成本较高,而计算机视觉和深度学习可以实现图像自动分类、利用算法对视频内容进行理解、对视频目标实施自动追踪、对运动姿态的时空参数和运动学参数自动计算,极大地提高了技术分析和裁判判别的效率。运动技术分析需要采集和利用高帧率视频,其存储硬件和采集时间的耗费较大,人工智能的深度神经网络和硬件技术还可以降低这方面的成本和开销。

自2008年赛季,美国棒球大联盟将视频系统PITCHf/x安装在大联盟的全部30个球场上,系统将计算机视觉技术应用在视频上,用来预估在球场中央区域棒球飞行的三维轨迹,并根据分类算法,自动将投出的球分类为快球和曲线球。运动员可以利用系统监测和提高技术动作,裁判员也可以通过系统协助提高裁判的准确率。自2015赛季,Statcast系统采用光学视频传感器阵列和立体视频技术来追踪场上多名运动员的位置,并在时间上同步了多普勒雷达和视频设备,量化了分析反应时间、跑动路径效率和速度、评估防守时站位策略的有效性(Healey,2017)。

4.3.2 机器学习和深度学习

机器学习(Machine Learning)是人工智能领域中的具体技术,其特点是不需要人工明确地编程或者事先预设规则,即可从经验中学习,从数据中挖掘规律,发现输入与预测结果之间的映射关系。深度学习(Deep Learning)是实现机器学习的技术和方法,在图像识别等众多领域取得成功,甚至在单一问题上超过人类的平均能力(詹剑锋,2019)。体育数据的类型复杂,包括数值型数据和视频、图像和文本等非结构化的数据,深度学习则非常适合处理这类数据(刘凡平,2018)。另外,机器学习的支持向量机、BP神经网络、隐马尔可夫模型已经被应用于运动动作识别、动作效果比较和运动参数的预测(高慧,2014;Hoettinger et al.,2016)。此外,在运动员技术动作类型分类(王安聪,2009)、体育视频分类(张龙飞 等,2006)、体育成绩预测(张雅清,2015)等方面,也表现出巨大的应用价值。无监督学习、聚类等方法将在冠军模型的研究和构建中发挥人力所不可及的作用。

更多的研发和应用成果证明了机器学习方法在满足体育需求方面的作用。Brock等(2016)提取了对体育动作的艺术表现力有决定作用的传感器数据,并在神经网络环境中对动作自动评估和排名,用于体操和花样滑冰的训练和动作评判。Um等(2017)利用深度学习的典型算法之一的卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN),对佩戴在前臂的加速度传感器测量的时间序列数据进行鉴别特征提取,对50个类别的健身房锻炼动作进行分类。Cust等(2018)的综述性研究对IMU单元等在体育领域动作识别方面的应用进行了系统性的梳理,对29个研究工作中的传感器的使用情况,传感器数据处理中的数据滤波、处理、探测、特征提取、特征选择方法,动作识别、分类的机器学习和深度学习的算法,以及算法的性能进行了系统说明。Ardiyanto等(2018)利用智能手机和智能手表中的加速度计传感器监测强度较低的体育活动,如跳跃、俯卧撑、坐起、蹲跳,采用滑动方差和数据范围算法提取动作数据中的特征,再结合K最近邻(k-Nearest Neighbor,kNN)算法对特征提取的结果进行分类,平均精度达到了97.4%。Yang(2019)对机器学习算法和图像识别与处理技术相结合进行了研究,以识别和分析篮球动作。

在体育活动中,面向团队运动的多人活动识别和分类的难度大于单人的动作识别(Kautz et al.,2015)。Wundersitz等(2015)从加速度传感器和陀螺仪数据中提取多个时域、频域和自定义特征,使用随机森林(Random Forest,RF)、支持向量机(Support Vector Machine,SVM)和Logistic模型(Logistic Model,LMT)算法进行活动分类,证明了对团队体育相关活动进行分类的可行性。

4.3.3 模式识别

模式识别技术是信号处理与人工智能的一个重要分支,它采用数学的方法对客观世界中存在的某一类事物的特征进行发现,并利用特征对事物进行判别和分类。

Seifert等(2014)利用模式识别技术,分别对不同技术水平的运动员在蛙泳25 m和室内攀岩10 m时的关节角度和肢体方向进行了研究。刘猛猛(2018)使用NReJ3D技术对模式识别方法进行优化,对武术连续动作进行高清晰度识别。正则化多任务学习(Regularized multi-task learning,MTL)算法逐渐在模式识别和计算机视觉领域得到应用,能够充分挖掘不同相关任务之间的关系。Gao等(2017)在两个公共多视图动作数据集上系统地研究了7种常用的、研究表明正则化MTL对动作识别非常有用、可以挖掘不同动作之间的潜在关系。这些基础研究的成果可以用于体育动作的识别。

在体育领域,模式识别技术的研发需求体现在动作识别、动作分解和运动学数据捕捉(刘猛猛,2018;Seifert et al.,2014),运动员技战术能力模型研究和能力评估、运动员选材等(曹立等,2015;司友志等,2008;杨青 等,2016),以及人体生理参数的非接触式采集技术研究(梁智敏等,2018)等方面。

4.4 数据科学、数据挖掘和大数据

中国科学院院士郭华东(2018)认为,“大数据的影响已触及自然科学、社会科学、人文科学和工程科学的各个研究领域”,并且“利用大量数据的相关性可取代因果关系和理论模型,基于数据间的相关性能够获得新知识、新发现”。数据科学对于体育的价值体现在为体育工作提供整理数据,运用数据帮助教练员和科研人员发现竞技体育内在制胜规律,分析与运动员成绩具有高度相关性因素的相互关系和作用。

数据挖掘是从大量数据中获取知识的核心算法的集合。从体育大数据中,发现数据中的模式,获取人才选拔、高水平运动员培养、竞赛致胜关键因素分析和发现等方面的知识,支持训练和竞赛的决策,是竞技体育对于数据挖掘的应用需求。

在竞技体育方面,由于数据来源多元,数据具有个性化、结构复杂多样、保密性高、时效性较高等特点,对于数据科学和数据挖掘的应用需求主要集中在数据的同步采集技术、多源异构数据的融合和存储技术、数据分析和可视化表示技术(张璇等,2017)、数据保护等方面。群众体育和体育产业方面,主要需求体现在比赛数据融合和分析利用(周轶枫,2017)、训练数据的采集和分析(黄谦等,2009)、技战术能力评价和选材(尹倩,2017;尹志琼,2015)、大众健身情况调查和数据利用(温煦等,2017)、体育媒体的信息处理(殷文明,2017)、体育产业和体育教育的数据分析和指导(吴元庆,2017;谢经良 等,2015)。

竞技体育团队项目中数据分析师的职责就是利用数据分析、数据挖掘技术,结合数据可视化手段,为团队训练和比赛提供以数据为支撑和驱动的分析、意见、决策。2015年,德国足协首席数据分析师Christofer Clemens(2015)指出了数据驱动的体育分析的重要性。Rein等(2016)以足球为例,分析了比赛战术数据、运动员生理机能数据对于团队项目的作用,并提出了运用大数据和机器学习技术,解决缺乏帮助团队运动进行战术决策的方法论指导和理论模型问题,设计了用于足球项目大数据模型(图4)。Manuel等(2017)介绍了团队体育中大数据的重要组成部分,并阐明对团队体育数据进行总体分析的方法,以及对于团队体育的作用。杨振兴等(2016)概述了美国NBA的数据分析体系,以及数据在人才选拔、战术打法分析和训练监控等方面的作用。马静等(2016)采用数据挖掘技术分析了生化指标与运动员技术等级间的关系,提出相对于生化指标及运动员技术等级关系的传统一般性统计学研究,决策树及关联分析可进行深层次的决策及预测,有利于隐含信息的发掘及规律性研究。2019年,国家体育总局体育科学研究所研究员闫琪等(2018)介绍了国内外先进的数字化体能训练方法和大量精英运动员的真实案例,说明了随着现代信息技术和网络大数据的发展,大数据成为竞技体育的核心竞争力。

图4 足球项目大数据模型(Rein et al.,2016)Figure 4. Big Data Model of Football

对于智能化体育训练场馆建设和“高水平运动员培养模式和规律研究”工作而言,数据科学和数据挖掘是实现智能化和规律发现的物质基础。

4.5 通信和导航技术

虽然应用通信和导航技术的文献较少(表8),但在传感器及其网络、数据分析和数据挖掘、穿戴设备技术中都隐含了其深度应用,并在体育运动的速度测量、运动路径追踪、运动量计算等方面起到关键作用。

在游泳和花样游泳运动中,存在着对水下技术动作进行实时监测和分析的需求。水下设备所采集的数据目前主要利用甚低频、超低频、极低频和声波进行传送。为了提升通信距离和传输速度,利用光通信、中微子通信、引力波通信、量子通信、中长波通信等技术研究工作也在进一步展开。

在2018年科技部“科技冬奥”重点专项实施方案所包含的“全球影响传播和智慧观赛关键技术”中,主要解决方案和技术就是通信技术。在冬奥智慧综合示范区建设中,明确地提出了“利用5G通信技术和先进无线网络技术,实现在复杂和极端条件下的高清视频等多媒体数据的高速、安全、稳定的传输”。

无人机通信技术以无人机为载体,目前在体育领域的应用大多集中在赛事直播中。2014年索契冬奥会的滑板和高台速降项目直播已应用该技术。无人机通信技术特别适合应用在长距离、山地和树木较多的复杂自然环境中,例如,冬季越野项目、公路赛车和公路自行车、铁人三项等项目。

传感器网络等局域网络技术的作用体现在体育科学研究、现场训练和比赛数据的实时、高速传送方面。2016年,Anton等(2016)以足球比赛中采用的生物反馈系统为例,计算了数据通信在速率方面的要求,现场22名运动员以及3名裁判,每人高达13个维度的数据,以1 000 Hz采样率采集数据,加上协议开销和数据校验,数据速率需达到104 Mbit/s,因此,只能采用IEEE 802.11技术来实现这样的通信要求。量子通信技术的出现大幅提升传送速度,为高效、实时地传送海量数据提供可能性。

目前,世界上已经成熟应用的全球定位和导航技术、系统,包括中国的北斗、美国的GPS、俄罗斯的Glonass和欧洲的伽利略。针对体育领域的研发和应用成果已经覆盖了室外运动项目(包括田径和水上运动)(Roobeek,2017)、冬季项目(Fasel et al.,2016;Hayashi et al.,2018)、团队项目(Alejandro et al.,2017;Beato et al.,2018;Hoppe et al.,2018;Scott et al.,2016)。例如,高山滑雪运动对于运动员的运动分析的一个关键要素是测量人体质心(center of mass,CoM)的运动轨迹,Fasel等(2016)采用差分的全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)和惯性传感器融合,得到了位置精确度为0.08 m的CoM轨迹数据。Scott等(2016)的综述表明,所有全球定位系统,无论采样率如何,都能够跟踪运动员在团队运动期间的距离,并具有足够的单位内可靠性。2018年,Hoppe等(2018)验证了18 Hz采样率的GPS对于团队运动中运动模式的判定具有更高效和可信度的特点。

我国研制的北斗导航系统在体育领域大规模应用。对于自行车、赛车、马拉松、户外探险等体育活动,北斗导航系统在导航计时、赛程中人数和车数的密度监控、救生抢险等方面充分体现重要价值。

由于数据维度的提高和数据量的增大等原因,体育数据实时通信的要求会持续性的存在和提高,后续对于通信和导航技术的需求依然很大,主要表现在:1)应对赛事集中的时段和地域的通信高峰,需要采用数字集群通信系统的方式,从信源规模的取定、中心机房的建设、室内分布系统的建设以及应急通信车的设置等方面提供解决方案。2)移动互联网、传感器网络等通信技术与体育的结合应用,主要体现在智能可穿戴设备数据传送、体育媒体、线上赛事信息和票务业务服务等方面。

5 问题讨论和今后的研发投入

社会的需要是工程设计的动力(Dieter et al.,2013)。社会需求的旺盛和变化,可能会提高工程的复杂性和艰巨性,需要工程技术人员必须关注和研究社会需求、政府法规以及工程对于环境的影响(欧阳莹之,2008)。当前,我国体育工程要很好地满足新时代社会发展的需求,进行以上各方面的需求分析,进而发现问题、有针对性地提出工程方案,是非常必要的。

以上结合2016-2017年国内外体育工程领域成果的分析数据,对比国家层面规划、地方规划、体育行业和体育工程自身领域的需求,发现以当前的研发成果情况来应对巨大的需求,还存在着差距,具体包括:1)多方面的需求分析充分说明了体育设施的数量和质量的提升是共性需求之一,特别是群众体育方面,但这一时期国内“体育设施的设计与建造”方面的成果数量极少(1.23%)(表2)。2)在竞技体育领域,技术动作分析始终是需求重点之一,而这一时期也未见国内成果发表(表2)。3)科技助力奥运是竞技体育的重点需求,而这一时期的国内成果仅仅覆盖了12类(项)夏季奥运会和2项冬季奥运会项目(表3),面对2022年北京冬奥会的举办和备战的庞大需求,当前的成果供给差距明显。4)在群众体育方面,国外面向残疾人体育的研发成果数量共21个,在国外成果占比为9.81%,但在国内面向残疾人体育的成果总数量仅为1个,在国内成果占比为0.61%。5)当前体育产业的发展,需求体育工程利用人工智能、传感器、可穿戴设备等为代表的新技术,研发新成果,提供新产品和新型服务,而这一时期,国内体育工程面向体育产业的成果数量为3项,仅占全部的1.84%(表2)。6)基于体育工程自身发展的需求,需要大量的体育工程教育成果来培养领域内人才、实现人力资源储备。

综上所述,当前国内体育需求的特点有:1)多样化和个性化突出。国家整体、区域和地方、行业发展的需求存在共性和个性的区别,例如,新型体育设施和场地的设计和建造是共性的需求。因地域、职业、文化背景、年龄、性别、个人爱好、健康水平等因素,需求群体及其需求呈现多样化;需求个体及其需求个性化突出。2)融合性逐渐提高。国家和地方各级政府在发展体育事业,提高大众身体健康水平的同时,也期待体育产业参与甚至带动和促进社会、经济、环境、技术等其他多方面的同步发展,因此,需求在具有体育元素的同时,也兼具如文化传媒、旅游休闲、娱乐与康复等方面的元素。3)基本需求不断提升。需求期望基线越来越高,特别是大众体育和残疾人体育的需求提升,迫切需要工程研发和设计的理念和技术保持适当的先进性和集成度。

根据当前的需求特点、成果情况以及重要的工程技术,体育工程领域研发在以下几个方面还需要重点关注和加大投入:1)满足国家层面、地方规划和行业内部的重大共性需求,例如,在质的方面,需要新型的体育设施和场地及其科技含量的提升;在量的方面,需要体育设施总数量的增加以及密度的合理分布。此外,还有体育行业与其他行业的相互促进和发展,体育元素与其他元素的不断融合。2)在竞技体育领域,针对科技助力奥运、高水平运动员成长规律发现和总结、智能化训练模式和场馆的建设、技术战术能力提高和培养等重点,挖掘传统技术的潜力,加快利用人工智能等前沿技术的巨大优势和现有成果;扩大研发和成果服务对于奥运会项目的覆盖面;3)在大众体育方面,满足共性需求的同时,关注个性化需求,研究利用工程技术满足各类人群的特殊需求;增强大众体育产品和服务的科学性、安全性、娱乐性、观赏性、经济性和便捷性。4)对于体育产业,重点是对技术和产品的安全性、功能和性能进行验证;结合工业设计、人机工程学和管理学,将成熟的研发成果进行大规模适用性研发和推广。5)体育工程领域内,保持理论研究的持续性;重点开展人工智能、数据科学、可穿戴设备、先进传感器和通信技术等前沿技术的应用研究;引入更多资源,投入到新型体育设施中,包括大众体育设施、现代化竞技体育设施和体育科研设施的设计建造;将新成果不断转化为体育工程教育的素材,用于领域内人力资源的培养。