历史的残迹

2021-05-06曾柳艳

摘要:乔治·迪迪·于贝尔曼是法国当代最重要的艺术史家,同样也是作为策展人活跃在当代艺术领域的全方位学者。本文分析其以“残存与症状”为主的图像研究理论,探讨艺术与记忆、痕迹、历史、时空之间的多重关系,继而归纳出其展览实践的脉络和线索。

关键词:迪迪·于贝尔曼;残存图像;美学;历史;蒙太奇

中图分类号:J114 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)04-0-03

1 关于迪迪·于贝尔曼

乔治·迪迪·于贝尔曼作为法国当代艺术史学家,对传统的艺术史学提出了质疑,主张将艺术史与考古学、人类学、哲学相结合,打破传统史学的界限,借鉴瓦尔堡的图像研究与弗洛伊德的精神分析学,重新审视20世纪的关键人物,如沃尔特·本雅明和阿比·瓦尔堡。他的研究从史前文明到当代艺术,跨越了年代学研究的轨迹,揭示了主导话语的局限性,并在艺术史的研究上提出了新的验证公式。在理论研究之外,他将兴趣扩展到策展领域,于1997年开始尝试以展览为媒介的形式,阐释其学术思考的重要母题。

首先,迪迪·于贝尔曼凭借1982年出版的《歇斯底里症的发明:沙尔科与硝石库医院的摄影图像志研究》与1992年的《我们所看到的,正在凝视我们的》对艺术史与时间的特殊观看视角被人熟知。1997年,他在蓬皮杜策划的展览《印记》,名字源于发表的著作《天空的印记》,这是个关于时间、瞬间、脆弱与不朽的展览,展览的主题是蜡这一材料在艺术史中的出现和历史。他在谈及此次展览中的作品时表示,“这些小而不合时宜的物品”是记忆努力的标志。他将这些作品的印记视为记忆的印记,一种新的书写历史的方式出现了。在这种情况下,人们可以偏离时间顺序,重新定义艺术史中的时间概念[1]。这是他做的第一个非常重要的展览。

2 策展理念:记忆·图像

记忆与图像的联系最为直接,图像是对事件的记忆,顽固地召唤着解读者对它的承载的记忆的追忆[2]。同样,图像也可以作为记忆的储存库,是一个动态的、异质的元素,并不是一成不变的,它改变了记忆本身,并与其他图像和物体产生联系。最作为迪迪·于贝尔曼作品中最重要的概念,我们该如何去理解“记忆”?

为了充分理解这一概念,我们必须介绍迪迪·于贝尔曼理论研究道路上的关键人物——阿比·瓦尔堡。他是一位真正探讨艺术史中隐含的无意识记忆的艺术史家。他改变的那些不仅仅是被视为从过去到现在发生的一系列历史事物,还发现了与历史完全不同的记忆过程,并且记忆过程包括无意识的记忆[3]。迪迪·于贝尔曼在其2002年出版的《幸存的图像:阿比·瓦尔堡的艺术史与幽灵的时间》一书中,对瓦尔堡提出的概念作出了全新的阐释,尤其是他的“残存”概念。瓦尔堡研究在特定时代发现了古代图像的痕迹,并说这种痕迹的存在方式是“残存”[4]。重新审视瓦尔堡关于时间与图像的研究,成为迪迪·于贝尔曼研究图像科学作为“历史记忆”科学的起点。形式的残存,通过无穷尽的时间代替了线性时间的概念,质疑了线性时间的存在,其中包括形式的消失和复活。瓦尔堡的研究也尝试直接接触历史的艺术表现形式,以使它们重现,为此他创作了《记忆女神图集》。瓦尔堡的这一尝试,成了迪迪·于贝尔曼展览实践的重要参考点,他将瓦尔堡对图像作为知识形式与社会记忆的判定和其中蕴含的非线性历史时间应用于移动影像与当代艺术研究当中,让瓦尔堡的“无名之学”回到时空跳宕、移动互联广泛应用的今天。

3 展览:图像与时空的多维度关系

3.1 图集:如何肩负世界

迪迪·于贝尔曼将其所研究的理论引入展览实践。作为策展人活跃的他,2010—2011年先后在西班牙马德里、德国卡尔斯鲁厄和汉堡展出了《阿特拉斯:如何肩负世界?》这个跨学科的展览。从阿比·瓦尔堡的图集《记忆女神图集》开始,涵盖从20世纪初到21世纪的一个时期。展览的图录是《图集或忧心及愉快的知识》[4],这场展览的重点与其说是已经完成的作品本身,倒不如说是展示创意过程的工作面和灵感来源。

展览以瓦尔堡的《记忆女神图集》为原型进行表达,首先,展示了瓦尔堡的不连续和非线性时间的概念,来自不同时期的艺术品被意外地并置在一起。在这里,展览拒绝将历史叙述作为连续事件的有序序列。其次,根据这一非时间观念的概念,展览将自身描绘成一个多维空间的概念。迪迪·于贝尔曼在展览的新闻稿中写到,“制作图集”是重新配置空间,重新分配它,简而言之就是在重新定向它:在我们认为它是连续的地方拆除它,在我们认为有界限的地方把它重新团结起来。

《记忆女神图集》是瓦尔堡毕生关于“记忆”研究工作的总结,他研究的主題非常广泛,从原始社会到20世纪的社会文明,从意大利的文艺复兴到占星学,从印第安人的蛇舞仪式到意大利的庆典风俗。但是,隐藏在这些丰富主题背后的是,他对浩瀚图像海洋里反复出现的一些特定元素的搜寻。这些元素都是些身体动作、面部表情和姿态等,他将其称为“情念程式”,一个他所独创的概念。这项工作开始于1927年2月,这本图集的设想构思超过了两年半的时间,可惜的是,直到1929年10月26日瓦尔堡去世,这项工程也尚未完成。但现有的图版中已经明显地展现了他所关注的“情念程式”如何在图像史中呈现,对后世的视觉艺术文化仍有重要的启发作用。

迪迪·于贝尔曼认为图集不止限于简单的图像积累,更是一种视觉形式的档案库,具有独特的启发能力。该图集允许我们收集和组合不同的材料,例如组成记忆体的图像,从复制浮雕和壁画的明信片到剪报。此外,作为一个建立在蒙太奇的力量上的、富有想象力的组合,图集能够揭示被遗忘或不熟悉的视觉联系,最终重塑世界、事物和时间的秩序。这就是迪迪·于贝尔曼在展览中探索的图集的方法论定义:图集作为“蒙太奇”为我们的展览实践活动,提供了多样化的资源。

3.2 新鬼故事:图像历史的言说者

我们不知何时开始使用“图像”的概念进行分析与表达,但很清楚的一点是,“图像”的诞生早于这一概念的诞生。在此概念下,图像学家开始了对之前时代的拾遗与回溯,于是便有了瓦尔堡与他的《记忆女神图集》。瓦尔堡的研究打破了图像在历史中的沉默,他利用这些形式遗存发动了历史,让图像不再是历史的附属,而变成历史的言说者。同样,作为图像学家的迪迪·于贝尔曼与摄影师阿诺·吉辛格的作品《新鬼故事》便是以瓦尔堡的这本图集为蓝本延展出的新形态。

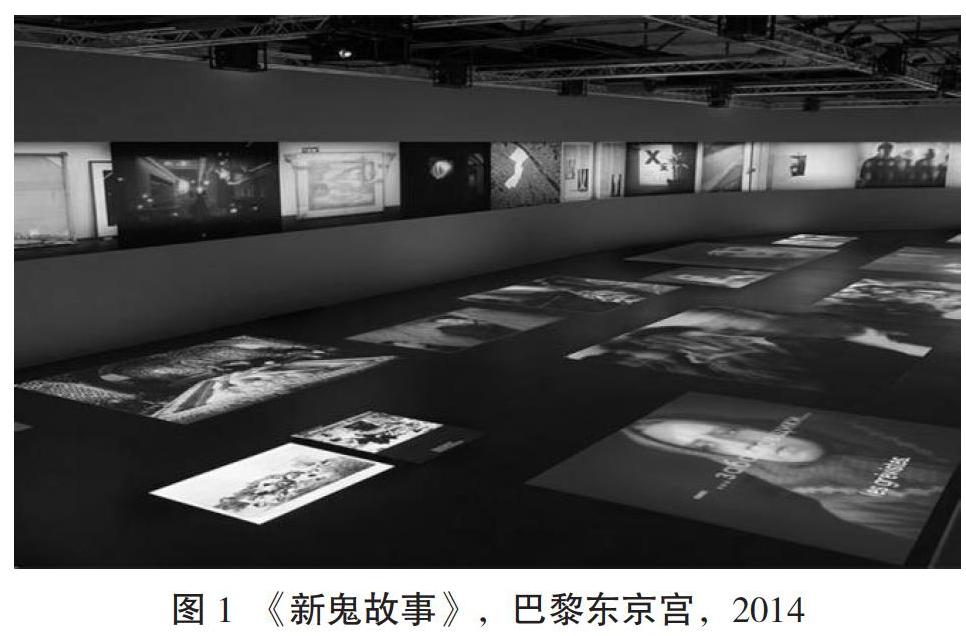

这个展览是对阿比·瓦尔堡第42号图版的致敬。展览中名为“鬼魂的新历史”的空间装置便取自《记忆女神图集》中的第42图版,它的主题是“哀悼死者”,并以纪录片、摄影为媒介,用蒙太奇的手法,重现了悲怆图示在当代社会和历史中的遗存(图1)。

在展览中,迪迪·于贝尔曼混合了不同电影中关于哀悼的片段,与吉辛格在墙上展示的照片相呼应。从帕索里尼到戈达尔,从爱森斯坦到安哲罗普斯,再到中国纪录片导演赵亮,另外还有让·鲁什、格劳贝尔·罗恰、谢尔盖·帕拉杰诺夫等,图像与档案、纪录片、人类学或摄影图像相融合。不同的序列产生共鸣,流动的图像将其所构建的记忆交织在一起,它们随机浮动的记忆、情感、时代、历史时刻,让观者沉浸在其蕴含的悲怆当中。在这个空间装置中,不再是想象“看到什么都没有的东西”的问题,而是将图像的存在理解为感知意识,“幽灵”在我们中间流动。

“幽灵”是瓦尔堡文章提及的一个关键词,展览完美地阐释了这个概念。他形容“幽灵”是一个意志的瞬间、一种共识性。什么是图像?每一张图像的解读都包含着我们对过去的认知,对当下的感受,以及对未来的期待。这便是人类漫长的文明中遗存下来的一种病症、一个“幽灵”。虽然我们从未经历过那些蕴含在几千年里的痛苦与磨难,但是这些症状、那些困惑与疯狂却早已世世代代浸入我们的血液。面对这些沧海一粟的图像,我们依旧能够感同身受,依旧会热血沸腾。是他让我们明白,历史不只是需要被了解,更应该被理解。而作为实践者的迪迪·于贝尔曼也再次向观者证实了这一观点:“理论和实践是同一性质的,甚至是可以融为一体的。换句话说理论思考是一种实践行为,那么同样,实践也可以作为理论思考的另一种形式,有时候研究者必须创造一种形式才能得出研究结论,而艺术创作者若想创造新的一种知识形式,那么他就必须回到知识体系中去寻找答案。”此刻重新面对知识,它应该是存在于那些思想背后的共同情感记忆,并非思想本身。由此,当代的艺术展厅不仅仅是瓦尔堡图集的残存现场,同时也是我们记忆历史的一个媒介。

3.3 欲望所致:起义

20世纪初,迪迪·于贝尔曼的展览实践意图将美学与现实政治社会相重叠。当然这些活动仍然是从他的理论文本出发,基于他的图像理论本质所进行的。

2016年,他策划了一场名为“起义”的跨学科展览。Soulèvements可直译为“暴动”,展览以文学式的逻辑进行构建,展开对历史和未来的双向思考。他所策划的这场展览,最引人注目的图片是吉尔·卡隆的《反天主教抗议,伦敦德里郡,北爱尔兰》(图2),照片从后方拍摄,两名青年正在扔石头。黑人与白人、手势、铺路石以及图像中的所有东西都唤起了“起义”的场景。这张照片是1969年卡隆在北爱尔兰伦敦德里拍摄的照片,当时该国天主教徒面临暴力骚乱,骚乱造成了广泛的破坏,许多人死亡,数百人受伤。卡隆的图像充满信心,那是一种不可抑制的欲望形式。该图像与卡隆当时或上一年在法国拍摄的其他照片无关联呈现。

基于此,我们看到的图像实质上是相似的肢体动作或身体姿态,这是基于一种蒙太奇的手法,它更关注图像之间建立的视觉关系,而不是图像本身。迪迪·于贝尔曼在对瓦尔堡的研究中写道:“图像的时间通常不是历史的时间。”[5]另一方面,如果说策划的图像序列允许将解放的欲望投射到卡隆的镜头上,那么与其他图像的联系就会压制它的语境,镇压改变了图像的含义,起到了救赎性逆转的作用:反天主教的大屠杀变成了反叛的形象。

那么,如何思考历史和图像之间的共谋?在某些作品中,迪迪·于贝尔曼以一种示例式的方式追溯了图像的物质历史,它们被拍摄的条件,以及传播、展示和复制的原因和方式,然后探索它们之间的共鸣。此次展览放弃了叙述的复杂性,根据非线性时间序列,展览由“元素”“姿态”“话语”“冲突”“欲望”这五个章节组成。这些标题具有强烈的情感力量,试图将本质上截然不同的对象和图像统一起来:艺术品、档案文件、媒体照片、报纸剪纸、材料和影音。有时“起义”仅是通过相机捕获到的动作来召唤,如曼·雷的《移动雕塑或法国》(下页图3),干燥的亚麻布在风的作用下变成了动感的雕塑。在其他图像中,身体的手势和姿势暗示了叛逆的运动。“起义”唤起了姿态,开辟了一个虚构的空间。总体而言,展览借用了悲怆的语调,伴随着叙事形式表现,这种表现有时与所展示的图像涉及的事件脱节。也就是说,从“起义”爆发的那一刻起,图像之间的联系就消失了,姿态与“起义”变得模糊,也正是在这里,美学层面开始介入。

4 结语

这些展览实践清晰地勾勒出了一个激进的革命者形象,迪迪·于贝尔曼是否是一个激进的马克思主义者?这个问题悬而未知。但可以确定的是,无论是在写作中还是在展览实践中,迪迪·于贝尔曼都力图向世人展示一种抽象的力量。这种力量反对权力,反对压迫,指向总体的历史,它关乎生命,关乎自由,就如他在“起义”文章中描述的那样:“飞舞的纸张,似蝴蝶的讯息,它是一种欲望的象征,在高空中翱翔,将自由的声音洒落到世界的每一个角落与历史的每一个瞬间。”

参考文献:

[1] 汉娜·多罗祖克.乔治·迪迪·哈伯曼策展实践中的消失的对象[J].艺术与教育研究,2018(13):56-65.

[2] 赵文.症状阅读、事件与图像学——略谈乔治·迪迪于贝尔曼的“图像知识”[J].文艺理论研究,2016,36(06):64-72.

[3] 喬治·迪迪-于贝尔曼,胡新宇.专访法国艺术史家迪迪·于贝尔曼:谈论艺术是哲学不可少的一部分[N].东方早报·艺术评论,2015-07-15(B10).

[4] 柳贞娥.迪迪-于贝尔曼的残存图像与当代艺术展览[D].杭州:中国美术学院,2019.

[5] 乔治·迪迪-于贝尔曼.幸存的图像:阿比·沃伯格和泰勒人类学[J].牛津艺术杂志,2002,25(1):61-69.

作者简介:曾柳艳(1996—),女,浙江金华人,硕士在读,研究方向:会展与空间环境设计。