观念艺术中“非物质性”对纪念性公园景观设计的启示

2021-05-06郝卫国侯宇

郝卫国,侯宇

(1.天津大学 建筑学院,天津 300072;2.河北工业大学 建筑与艺术设计学院,天津 300130)

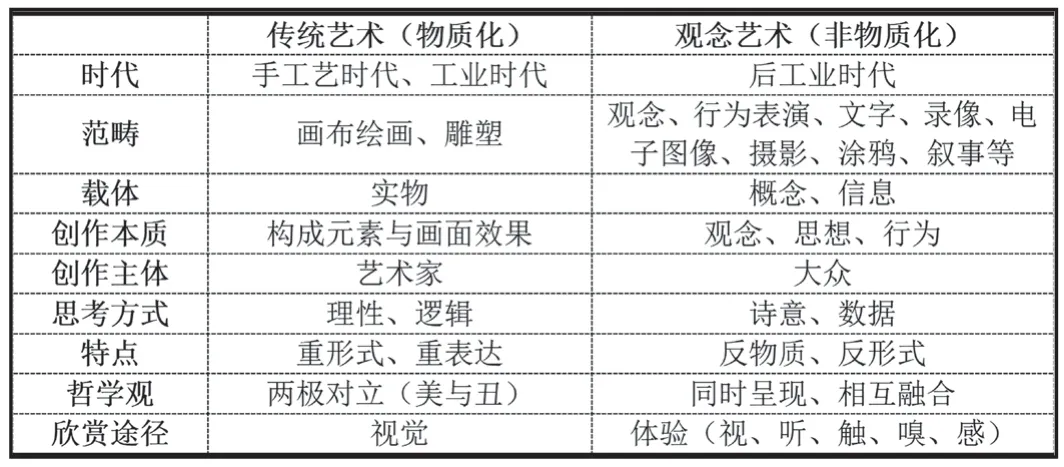

观念艺术的理论和实验翻开了艺术新篇章,逐渐脱离传统绘画的主体、形象、色彩和构图,成为一种“非绘画性”的感官集成;或是直接消除绘画本身物质性,转为对意念的关注,演变为“非物质性”的纯精神观念(表1)。这给景观设计带来了同样的思考,纪念性公园景观是否也可以像观念艺术一样“非物质化”?这其实也产生了对其本质“纪念性”的追问。

>表1 传统艺术与观念艺术对比表(作者自绘)

一、“非物质性(immaterial)”概念与特点

(一)“非物质性”概念

社会学上,后工业社会电子技术进入到我们的工作和娱乐休息环境中。现实与非现实、真实物品与其表象之间的界限越来越模糊。“非物质社会的经济价值和社会价值主要以先进知识在消费产品和新型服务中所体现的比例来衡量。大众媒介、远程通讯和电子技术服务以及其他消费者信息的普及,标志着这个社会已经从一种‘硬件形式’转变为一种‘软件形式’。”①历史学上,汤因比认为非物质基于物质,是人类对物质所赋予的超越物质层面的功能和样式。

艺术上,1969年,哈拉德·泽曼在尼泊尔策划的“当态度成为形式:作品、过程、情境、信息”展览展出了大量观念艺术家的观念和作品。观念艺术家希望能够反对一切物质形式,进入纯精神领域。一时间大量的观念、分析、阐释、创意、话语、定义等词语成为艺术的主角,物开始被观念所遮掩。“我们称之为‘艺术品’的事物与曾经被如此称呼的事物间已不再有多少物理形态上的相似。”②艺术评论家和策展人露西·里帕德将上述观念艺术中的特点定义为“非物质化”。

(二)观念艺术的“非物质性”特点

1.追问本质

哲学家海德格尔认为:“艺术中还有一种东西高于和超于物性,它构成了艺术品的本性。”超于物质的东西正是观念。克索斯认为:观念艺术家唯一的作用就是研究艺术的本质③。1965 年,创作《一把和三把椅子》(图1)明确地表达出这种思想。作品由椅子的三种不同存在形式所构成:一把物质性椅子(物质)、这把椅子的照片(物质的影像),和字典上摘录下来对“椅子”这一词语的定义(观念)。使观众从物质、影像、观念三个层面对椅子的本质进行追问:什么是一把椅子?我们为什么对椅子的概念有如此认识?④物质性椅子和椅子的影像从本质上讲都是观念性椅子(对椅子的文字定义)的物化形式。

2.脱离物质载体

>图1 一张椅子或三张椅子,约瑟夫·克索斯,纽约,1965

>图2 棚-船-棚,西蒙·斯塔林,巴塞尔,2005

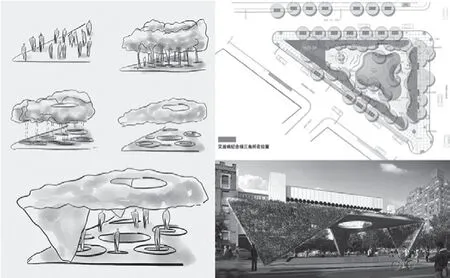

>图3 艾滋病纪念绿三角,studio a+i,纽约,2014

“非物质性”使绘画传统物态属性发生变化,从物质层面变为观念层面。绘画脱离物质性载体(画板和墙面)渗入人们的思想和生活中,解放了艺术创作的广度。思想、行为、文字、数媒、摄影等等都可以成为艺术。关于艺术的体验不再仅仅局限于视觉,还可以扩展到视、听、触、感等多觉互动的感知体验。艺术家维克多·布尔金认为:一件物品能或不能成为艺术品的关键在于其是否能给观众带来欣赏意愿和丰富的感知体验。“非物质性”消解了读者与作者间的主客体关系,甚至实现关系互换,让观众成为艺术主人。约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys,1921—1986)宣称:艺术存在于生活中的各个方面,人人都是艺术家,并且都可以塑造出一些艺术品。正是赋予大众创造艺术权利的宣言。

3.消解物质形式

观念艺术家认为艺术一旦有了物质性就会被资本所操作,从而失去其艺术性。主张无限程度上消解艺术品本身的物质性。索尔·莱维特认为:“想法本身就可以是艺术品;他们是一连串的发展形成过程最终找到自身的形式,并不是所有的想法都需要变成实体……。”⑤2005年,西蒙·斯塔林在莱茵河上游拆除了一个旧木船棚,并用它搭建了传统魏丁船。坐着船并带着剩下的棚屋,顺流到巴塞尔艺术博物馆(Kunstmuseum Basel)。在艺术博物馆内拆除了船,并将其重新配置为原来的棚屋放置在馆内展览⑥。棚屋的物质形态被消解后构建成功能性的木船,过河后又消解掉木船的物质形态,还原成为棚屋。斯塔琳通过消解物质性与重构的方式实现了物质与功能间的转换,这一系列的消解行为也构成了整个艺术过程。斯塔琳自给自足地行驶到美术馆并展出作品,全程没有造成任何资源的消耗和环境上的污染。(图2)

二、纪念性公园景观概念及“非物质性”因素

(一)纪念性公园景观概念

纪念性公园是为纪念历史事件或人物而修建的公园。纪念“源自于拉丁文“memoria”(记忆),具有“纪念物、纪念碑”的意思,同时也可以翻译成为“纪念仪式”等。”⑦5纪念性景观包括用于标志某一事物、为了使后人记住或能够引发人类群体联想和回忆的物质性或抽象景观。公园是可以提供人群休憩活动的公共绿地空间。纪念性公园景观需同时具有上述两方面的内容与含义。

(二)纪念性公园景观“非物质性”因素

1.纪念性传达

纪念性公园不仅承载着对历史事件或人物的纪念功能,更是人们表达对纪念对象的思念和追掉、寄托感情和精神的一种文化载体。其最主要的特点是文化内涵超越物质载体成为第一位。纪念性本质是一种思考介质,能够将景观和观者引入非物质层次,传递一些更厚重的精神语义。纪念性景观设计的本质目的是表达纪念性并传达纪念性信息,简而言之就是纪念性的传达。纪念性信息(隐性思维语言)由景观物质载体(直观感觉元素)呈现出来并传达给观众,这种通过景观客体进行的纪念性信息的传达过程实际上是人类社会重要的非物质通讯联系手段之一。

2.纪念性软载体

承载纪念性的软载体分别有:事件情景、行为表现和心灵景观。事件情景是纪念性景观内所蕴含的事件讯息。“它通常通过书写和口耳相传的叙事来表达,……是使纪念性景观得以生成、存在或延续的关键要素,……也可以不依附物质景观而单独成立,这时它所关联的形象是建立于人的想像之中的”⑦45;景观纪念性空间与人的行为相结合,从而产生纪念性的行为表现。景观空间规定了某些行为,如公园中举行的纪念活动、庆典等行为。行为亦可以进一步改造、创造景观空间;心灵景观是通过联觉、意识或潜意识等心理活动来获得对景观空间氛围的心灵体验。纪念性的获得很大程度上取决于物质景观对心灵景观的参照程度⑦45-51。

3.纪念性创作手法

纪念性景观设计营造通常会使用到符号象征、叙事和引用历史等手法。符号象征设计手法将景观物质要素和空间形态转换为可以被主体解读的具有象征性的符号信息,“如何使物质载体的‘符号信息’更利于纪念主体的感知是纪念性传达的关键”⑧。叙事手法是通过一系列景观序列将事件抽象叙述出来,更好地实现观众与景观的对话,从而传达纪念性。引用历史旨在对历史纪念事件的反映。通过借用、移植、影射、拼贴等方式,将历史碎片镶嵌在新景观中,唤起观赏者对历史的追忆和纪念。

三、“非物质性”对纪念性公园景观设计的启示

(一)走向“非物质”

设计传统上属科学范畴,艺术本身是一种精神人文范畴。受艺术冒险精神影响,对抗既定的规则,突破传统科学框架的限制。如今设计从科学领域逐步走向科学技术与艺术精神相结合。将“创造活动”与“概念形成”同时进行,制造出一种不确定的情感,能引起诗意反应的艺术化空间。纪念性公园景观也逐渐体现出“非物质性”。

位于纽约艾滋病纪念公园西侧尖角部位的艾滋病纪念绿三角(Green Triangular Canopy)(图3)的设计是从茂密的森林中汲取灵感,用象征性手法创造出受树冠保护般的空间。光通过树木间的空隙照入林中,产生强烈的视觉冲击,营造出神圣气息。艾滋病纪念绿三角设计的非物质性体现在两方面:1.整体设计是四面开放的,没有形成任何物理上的私密空间。所以树林般的构筑物给人带来的庇护感与私密性是体验者自身的感知和观念所带来的而不是物理上的;2.营造出供人冥想的故事性、诗意的空间氛围是超越物质层面的心灵体验。

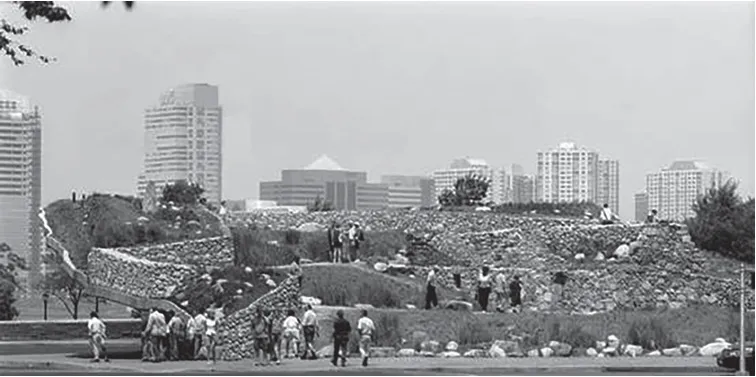

>图4 纽约爱尔兰饥荒纪念公园,GailWittwer-Laird、BrianTolle,爱尔兰,2002

>图5 休斯顿纪念公园古今植被对比和概念性修复方式,Nelson Byrd Woltz Landscape Architects,2016

>图6 纳尔逊·曼德拉纪念碑与画作,马克·齐恩凡内利,纳塔尔 2012

(二)脱离物质载体

脱离物质载体启发纪念性公园景观设计应将更多的非物质性因素,如思想、行为等作为设计的主视角来看待。关注人群参与、大众营造能力等,将对景观物化形式的关注转移到对行为表现和心灵氛围的关注。这将提供更多可能的设计思考方向,解放设计创作广度。

爱尔兰饥荒纪念公园(图4)其纪念性目的是提升公众对发生在1845—1852年的饥荒事件的关注度。设计尽可能地消解纪念性公园的功能性物质化载体,将场地理解为城市舞台。场地空间设计为承载临时表演和市民活动功能的阶梯式舞台,石墙与植被形成了“楔形”结构,通过表演行为和观众参与传达纪念性。公园错落的结构和多变的空间为演出提供了极富变化的天然舞台,表演者成了临时纪念性景观元素。景观空间烘托了表演者,表演者和观众也用行为表现诠释了场地的纪念性精神。

(三)消解物质性

休斯顿纪念公园(Houston’s Memorial Park)始建于1924年,以纪念在欧洲战场牺牲的战士。多年来人类在此进行的活动污染了公园环境,且导致其生态系统开始恶化。2016年休斯顿纪念公园总体规划设计中体现了消解物质性来实现生态环境的观念。景观设计团队决定以消解公园多年来被人为破坏性物质性因素,重塑数百年前人类尚未入侵时的生态环境为主要目标。按规划公园将恢复基地历史生态系统、重塑生态弹性,营造多样化、多层次的林地景观空间。打造一个具有非物质性的多样化本土生态环境,足以抵御未来的水旱灾害,成为联系古今的弹性公园。(图5)

(四)数字化创作

“非物质性”作品包含了各种各样的媒体和材料。如当下推崇利用信息技术进行艺术创作。2012年艺术家马克·齐恩凡内利(Marco Cianfanelli,1970—)受到信息影像创作手法的启示,设计的纳尔逊·曼德拉纪念碑,目的是为了纪念纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela,1918—2013)(图6)被捕50周年。纪念碑的设计涉及到界分和传感两种非物质化创作手法。将曼德拉胶片图像进行精准的数据化竖向划分,用划分的数据来雕刻50块钢构件。将胶卷图像媒介传播出的信息影像转变为钢构建媒介传播出来,在数字领域的受控精确性与人类无法控制的现实之间建立了一种张力或对话⑨。

四、总结

观念艺术中的非物质性在当代体现出新内容。创作媒介不断延伸的同时,结合时代语境更注重人文、环保等各方面问题。无论是思想观念还是创作手法等方面都可为当代纪念性公园景观设计提供独特的视角。通过上述内容可以看出,纪念性景观设计与“非物质性”的关联是有据可循的。本文分析观念艺术中的非物质性特征与发展趋势,探寻纪念性公园景观设计中的非物质性因素,最后结合实例论证分析非物质性对当代纪念性景观的具体启示。希望以此可以在当代纪念性公园景观的营造中,引起设计师对非物质性层面的重视,并在创作思想、媒介、手法等方面提供有益的启示,从而提升景观艺术性。

注释:

①〔美〕马克·第亚尼.非物质社会[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,1998:2.

②〔法〕马克·吉梅内斯.当代艺术之争[M].王名南,译.北京:北京大学出版社,2015:59.

③〔美〕阿瑟·C·丹托.艺术的终结之后[M].王春辰,译,南京:江苏人民出版社,2007:17.

④〔英〕史蒂芬·法辛.艺术通史[M].杨凌峰,译.北京:中国中信出版集团,2015:502.

⑤〔美〕露西·利帕德.六年:1966至1972年艺术的去物质化[M].缪子衿,等译.北京:中国民族摄影艺术出版社,2018:28.

⑥Peder Anker.Seeing Pink:The Eco-Art of Simon Starling[J].Journal of Visual Art Practice,2008,7(1):3.

⑦李开然.景观纪念性导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

⑧赵洁.对当代纪念性景观“纪念性”表达的研究[C]//中国风景园林学会.中国风景园林学会2011年会论文集(上册).南京,2011-10.北京:中国建筑工业出版社,2011:14.

⑨Brenda Schmahmann.An Arresting Portrayal:Marco Cianfanelli's Release at the Nelson Mandela Capture Sitee[J].African Arts,2018,51(4):56.