老君山国家级自然保护区小桥沟片区森林种子植物区系分析

2021-05-06聪石明高军杜凡戴

杨 聪石 明高 军杜 凡戴 蓉

(1.西南林业大学生物多样性保护学院,云南 昆明 650233;2.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

小桥沟位于滇东南西畴县南部,属于云南文山老君山国家级自然保护区的独立片区,处于著名生物地理分界线“田中线”的东南侧[1]。本区自第三纪冰期以来长期处于稳定的湿热气候环境下,受到青藏高原抬升的影响,成为生物界冰期“避难所”的一部分[2],一些古热带植物成分尤其是三叠纪至古近纪的残遗种类如马蹄参属(Diplopanax)、马尾树(Rhoiptelea chiliantha)等得以保存和繁衍[3],是古特有物种如华盖木(Manglietiastrum sinicum)、毛枝五针松(Pinus wangii)等的分布中心[4]。

自本世纪30年代末以来,先后有王启无、蔡希陶、武全安、冯国楣等学者对本区进行了植物标本采集;1992—1998年,文山县林业局和云南省高校等合作对文山老君山国家级自然保护区开展了一些调查,发表相关研究成果[5-7]。Zhu[8]、税玉民[9-10]的研究仅涉及富宁、麻栗坡、马关、河口、金平、绿春、屏边、元阳,即仅涉及研究区以南以西的热带地区。时至今日,区系研究愈发完善[11-13],文山地区也有学者开展了其他方面研究[14-15],但对该区种子植物区系的研究鲜有研究。2016年以来,项目组承担了环境保护部西畴县植物多样性编目调查,以及对文山老君山国家级自然保护区小桥沟片区的植被进行监测。本研究基于实地调查资料,对本区植物区系进行研究。揭示研究区植物区系的特点和地位,对提高对研究区的认识和加强对研究区的保护提供依据。

1 研究地概况

研究地为文山壮族苗族自治州西畴县小桥沟地区,处于北回归线南侧(104.69°~104.82°E,23.35°~23.39°N),海拔1 200~1 883 m,面积39.066 km2[5],土壤为黄壤和黄棕壤,厚度20~60 cm,坡度20°~45°。属南亚热带季风气候类型,常年受东南季风控制,年均温15.9 ℃,年均降水量1 260 mm,变幅1 072.7~1 615.3 mm。降水量丰富,但年内分配不均,具有明显的干湿季。一般5—10月为雨季,其降水量占年降水量的79%~86%,而干季(11月至次年4月)仅占年降水量的14%~21%。常有数日不散的大雾,能见度仅5~10 m,相对湿度达80%以上。充足的热量、丰沛的降水、较高的湿度为当地森林植被发育提供了良好条件。

2 调查方法

参照《自然保护区与国家公园生物多样性监测技术规程》[16],采取样线调查法和典型选样法,在全面踏查基础上,在海拔1 472~1 753 m,坡度6°~45°于保存完好的常绿阔叶林中设置方形样方,受地形限制共设置17个样方,总面积为0.93 hm2,分别为12个20 m×20 m和5个30 m×30 m的2类样方。在样方内按照相邻网格法设5 m×5 m小样方,依次调查乔木、灌木和藤本,又在5 m×5 m的小样方内各设1个1 m×1 m的样方调查草本。调查时以胸径(DBH)≥5 cm的木本植物作为乔木层,进行每木调查;灌木层、层间植物、草本层记录物种名、株数、高度、盖度等。

按《云南植物志》[17]《中国植物志》[18]《Flora of China》[19]等文献鉴定标本,并确定其分布范围。参照吴征镒等[20-22]、张荷生等[23]对中国种子植物科、属的分布区类型的界定,划分研究区种子植物科、属、种分布区类型。

3 结果与分析

3.1 物种组成及其丰富度

由表1可知,本区森林种子植物有106科274属706种。包 括 被 子 植 物100科266属691种,裸子植物6科8属15种。平均种密度在400 m2样方为0.19~0.34种/m2,900 m2的样方内0.15~0.26种/m2。由表2可知,物种数较多的前10科依次为樟科(Lauraceae)(48种)、茜草科(Rubiaceae)(38种)、紫金牛科(Myrsinaceae)(32种)、木兰科(Magnoliaceae)(30种)、荨麻科(Urticaceae)(25种)、壳斗科(Fagaceae)(25种)、卫矛科(Celastraceae)(22种)、山茶科(Theaceae)(20种)、蔷薇科(Rosaceae)(19种)、槭树科(Aceraceae)(19种)。这10个科包括了66属、278种,占总属数的24.09%,占总种数的39.38%,是小桥沟地区森林植被的主要组成科。

3.2 研究区植被类型及主要特点

据调查研究区的植被主要是以壳斗科、樟科、木兰科、山茶科的植物为优势种的季风常绿阔叶林,乔木层盖度达60%~70%,平均树高25 m,最高达40 m,最大胸径达110 cm。灌木层盖度40%~50%,优势种以壳斗科、樟科、山茶科幼树为主,高度为2~3 m,木兰科幼树少见。草本

层盖度40%~60%,以蕨类植物为优势物种,高0.5~1.5 m;藤本植物较少,地表枯落物厚度达5~8 cm,苔藓极少。

表 2 小桥沟森林种子植物物种数前10的科Table 2 Families with top 10 species of seed plants in Xiaoqiaogou forest

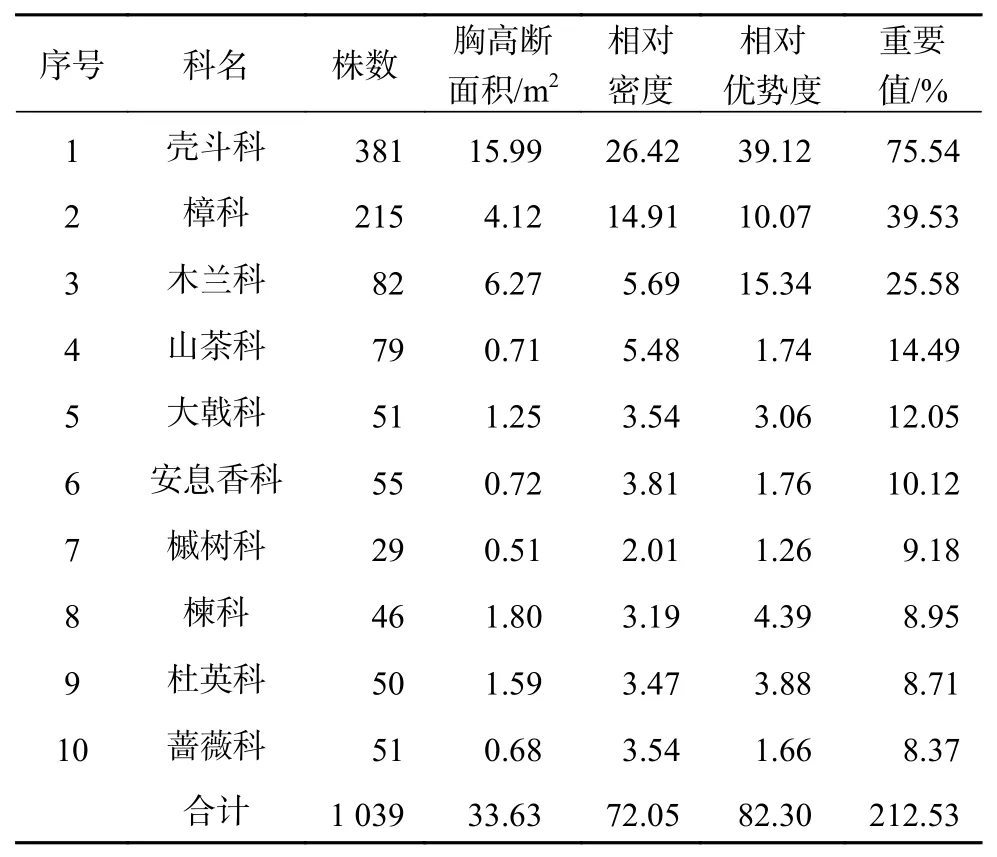

由表3可知,乔木层中重要值最大的科为壳斗科,有381株,相对优势度达39.12。其胸高断面积之和最大,达15.99 m2,占胸高断面积之和的39.12%,其中重要值最高的为瓦山栲(Castan-opsis ceratacantha)和 硬 斗 石 栎(Lithocarpus hancei),个体数分别为120株和76株,重要值分别为24.59和13.05;其次为樟科,且属数和种数是最多的,有10属32种215株,其中重要值最大的为润楠(Machilus pingii),重要值为13.89,共67株;木兰科居第3,重要值为25.58,有5属10种82株,相对优势度达15.34。华盖木(Manglietiastrum sinicum)和云南拟单性木兰(Parakmeria yunnanensis)重要值分别为7.81和6.83。以上3个科共占木层植物重要值的51.53%,株数的18.26%。且在重要值≥1的树种中落叶树种48种(298株),常绿树种172种(1 142株)。

表 3 小桥沟地区森林木本植物重要值前10的科Table 3 Top 10 families of important forest woody plants in Xiaoqiaogou region

3.3 科的分布区类型分析

由表4可知,世界广布科21科,占总科数的19.81%。其中种类较多的科为茜草科(Rubiaceae)(38种)、蔷薇科(19种)、木犀科(Oleaceae)(16种)、蝶形花科(Papilionaceae)(11种)等。热带科59科,占总科数的55.66%。其中典型的热带科有紫金牛科(Myrsinaceae)(32种)、荨麻科(Urticaceae)(25种)、山茶科(20种)、野牡丹科(Melastomataceae)(10种)、大戟科(Euphorbiaceae)(17种)、梧桐科(Sterculiaceae)(5种)等。温带科26科,占总科数的24.53%。以北温带分布及其变型为主,有18科,占总科数的16.98%,如槭树科(Aceraceae)(19种)、木兰科(Magnoliaceae)(12种)、百 合 科(Convallariaceae)(10种)等。

表 4 小桥沟自然保护区种子植物分布类型Table 4 Arael-type families,genera,species of seed plants in Xiaoqiaogou Nature Reserve

3.4 属的分布区类型分析

由表4可知,世界广布9属,占总属数的3.44%。如剪股颖属(Agrostis)、堇菜属(Viola)、蓼属(Polygonum)、铁线莲属(Clematis)、悬钩子属(Rubus)等。

热带属(类型2~7及其变型)有186属,占总属数的67.88%。以热带亚洲及其变型(类型7~7.4)最多,计70属,占总属数的25.55%,又以热带亚洲(印度—马来西亚)分布类型比例最大,有50属,占总属数的18.25%;越南(或中南半岛)至华南(或西南)分布类型有14属,占总属数的5.11%。其次泛热带分布及其变型(类型2-2.2)有55属,占总属数的20.7%。旧世界热带分布及其变型(类型4~4.1)居第3,有26属,占总属数的9.49%。以上3个分布区类型的属占热带分布类属的81.18%。

温带属(类型8~14及其变型)有72属,占总属数26.28%。以东亚分布及其变型(类型14~14.2)为主,有24属,占总属数8.76%。又以东亚成分最多,有14属,占总属数5.11%。其次是北温带分布及其变型(类型8~8.4),有22属,占总属数8.04%;该分布类型中北温带分布最多,有18属,占总属数6.57%。东亚和北美洲间断分布(类型9)类型位于第3,有19属,占总属数6.93%。以上3个分布类型占了温带分布类型的90.28%。

中国特有属7属,既华盖木属(Manglietiastrum)、拟单性木兰属(Parakmeria)、檫木属(Sassafras)、藤枣属(Eleutharrhena)、长穗花属(Styrophyton)、伯乐树属(Bretschneidera)和瘿椒树属(Tapiscia)。

3.5 种的分布区类型分析

由表4可知,种的区系成分有以下类型。

3.5.1 泛热带分布及其变型

1)泛热带分布。属于该分布区的仅3种,即君迁子(Diospyros lotus)、透骨草(Phryma leptostachya)和求米草(Oplismenus undulatifolius)。

2)热带亚洲、大洋洲和中、南美洲间断。该类型仅有扶芳藤(Euonymus fortunei)和铁仔(Myrsine africana)。

3.5.2 热带亚洲和热带美洲间断分布

该类型仅有1种,过江藤(Phyla nodiflora)。

3.5.3 旧世界热带分布

指分布于美洲和亚洲温暖地区。该类型有白饭树(Flueggea virosa)和五月茶(Antidesma bunius)。

3.5.4 热带亚洲至热带大洋洲分布

该类型有6种,如飞龙掌血(Toddalia asiatica)、红椿(Toona ciliata)、斜基粗叶木(Lasianthus attenuatus)等。

3.5.5 热带亚洲至热带非洲分布

该类型有4种,如柴龙树(Apodytes dimidiata)、八角枫(Alangiumchinense)、越南山矾(Symplocos cochinchinensis)等。

3.5.6 热带亚洲分布及其变型。

1)热带亚洲(印度—马来西亚)分布。该类型有91种,占总种数的12.89%,如南亚泡花树(Meliosma arnottiana)、纸叶榕(Ficus chartacea)等。

2)爪哇(或苏门答腊、喜马拉雅间断或星散分布到华南、西南分布)。该类型有11种,如崖爬藤(Tetrastigma obtectum)、小花酸藤子(Embelia parviflora)、大苞鸭跖草(Commelina paludosa)等。

3)热带印度至华南(尤其云南南部)分布。该类型共有76种,占总种数10.76%。如香叶树(Lindera communis)、尖子木(Oxyspora paniculata)等。

4)缅甸、泰国至华西南分布。该类型计18种,如 云 南 叶 轮 木(Ostodes paniculatavar.katharinae)、窄叶枇杷(Eriobotrya henryi)、滇黔黄檀(Dalbergia yunnanensis)等。

5)越南(或中南半岛)至华南(或西南分布)该类型有174种,占总种数24.65%,如大叶木莲(Manglietia megaphylla)、多花含笑(Michelia floribunda)、云桂暗罗(Polyalthia petelotii)等。

3.5.7 东亚和北美洲间断分布

该类型仅有1种,即三叶蝶豆(Clitoria mariana)。

3.5.8 东亚分布及其变型

1)东亚分布,指从东喜马拉雅分布到日本。该类型有27种,如大叶桂樱(Laurocerasus zippeliana)、长茎赤车(Pellionia radicansvar.grandis)等。

2)中国—喜马拉雅分布,指分布于喜马拉雅山区诸国至我国西南诸省,向南延伸到中南半岛,但不见于日本。该类型14种,如黄丹木姜子(Litsea elongata)、五风藤(Holboellia latifolia)、细苞胡椒(Piper curtipedunculum)等。

3)中国—日本分布,指分布于我国滇、川金沙江以东地区直至日本和琉球,但不见于喜马拉雅。该类型有18种,如橉木(Padus buergeriana)、榕叶冬青(Ilex ficoidea)、鹅掌柴(Schefflera octophylla)等。

3.5.9 中国特有分布及其变型

特有种是某地区植物区系特有现象的体现,代表该地区植物区系最重要的特征[20]。研究区特有植物有257种,占总种数的36.45%,是其植物区系的最大成分,进一步分成以下类型:

1)西南—华南—华中特有104种,占总种数14.75%。如红梗润楠(Machilus rufipes)、网脉山龙眼(Helicia reticulata)、绒毛鸡血藤(Millettia velutina)等。

2)滇—黔—桂地区特有48种,占总种数6.8%。如云南拟单性木兰(Parakmeria yunnanensis、岩樟(Cinnamomum saxatile)、吊钟叶素馨(Jasminum fuchsiaefolium)等。

3)云南特有及变型105种,占总种数的14.89%。以滇东南特有种最丰富有74种,如短柄木瓜红(Rehderodendron fengii)、楠叶冬青(Ilex machilifolia)、短节方竹(Chimonobambusa brevinoda)、文山玉山竹(Yushania oblonga)等。在滇东南特有种中又有13种为西畴特有种,如西畴泡花树(Meliosma xichouensis)、心叶山香圆(Turpinia subsessilifolia)、网脉卫矛(Euonymus prismatomeridoides)等。

4 结论与讨论

4.1 单位面积物种丰富度高

研究区调查到种子植物106科274属706种,在12个400 m2的样方中平均种密度介于29种/100 m2。考察《云南植被》[24]的样方:同类植被且同为400 m2的样方中西双版纳小勐养山地(海拔800~1 200 m)平均种密度13种/100 m2;西双版纳大渡岗山地(海拔1 350 m)平均种密度18种/100 m2;景东无量山平均种密度15种/100 m2;另文山西畴县董棕槽(1 250~1 400 m)和草果山(1400~1500 m)两地平均种密度为20种/100 m2。可见,本区单位面积物种丰富度远高于云南南部其他地区。

4.2 草本植物少的原因分析

本次调查数据中草本植物仅占物种数的11.8%,如禾本科8种、兰科9种、菊科3种、莎草科1种等热带植物表现出明显偏少,经分析主要原因可能为:1)调查样方集中在森林植被完好的区域,上层郁闭度可达到0.8~0.9,林下光照弱,以蕨类植物为优势,因而草本植物偏少;2)根据调查技术规范[16],在400 m2的样方中进行草本植物调查的面积仅16 m2,900 m2样方中仅36 m2,相较于乔木和灌木的调查,草本层的调查面积仅占样方面积的4%,分布在小样方外较小的草本植物却未能得到调查,难以覆盖样方内的草本植物,因此认为调查取样的问题是造成“草本植物明显偏少”的主要原因。

4.3 研究区的植物区系地位

研究区位于西畴县南部,北回归线以南侧,在我国植物区系地理上是属于东亚植物区的最南缘,而且位于东亚植物区两大亚区之一的中国—日本森林植物亚区的西部。依照吴征镒院士[20]的划分,该区属于东亚植物区—滇、黔、桂地区—滇东南石灰岩亚地区的西南角,其向西不足100 km进入中国—喜马拉雅森林植物亚区的滇东亚地区。因此,研究区是东亚植物区的两大亚区—中国—日本森林植物亚区与中国—喜马拉雅森林植物亚区的最南缘的结合部。

调查区有中国—喜马拉雅分布属10属,如南酸枣属(Choerospondias)、常春木属(Merrilliopanax)、锥形果属(Gomphygyne)、八月瓜属(Holboellia),未见中国—日本分布属。但是有中国—喜马拉雅分布种14种,及中国—日本分布种18种,种的比例接近1∶1.3。说明本区种子植物区系在属的背景上与东亚植物区系中的中国—喜玛拉亚区系联系更为密切,但是,在种的背景上,受中国—日本植物区系的影响更大,研究区处于中国—日本和中国—喜马拉雅2个森林植物亚区的交汇带。这是由研究区特殊地理位置所决定的。

4.4 具有热带北缘性质,与北部湾区系联系紧密

研究区地处东亚植物区的南缘,位于东亚植物区中国—日本森林植物亚区西南端,不仅向西与中国—喜马拉雅森林植物亚区接壤,而且向南不足10公里便与古热带植物区(Ⅳ)—北部湾植物地区(Ⅳ G22)的北部相连,又与古热带植物区的滇、缅、泰植物地区(Ⅳ G23)的东部靠近,因此,研究区是我国植物区系中2大植物区、4个植物亚地区的重要节点[20]。

本区科、属、种组成的热带成分与温带成分的比值(即R/T)分别为2.27、2.58和6.36,表明研究区热带性质明显。典型热带科如梧桐科(Sterculiaceae)、五桠果科(Dilleniaceae)、番荔枝科(Annonaceae)等。及温带科如壳斗科(Fagaceae)、木兰科、金缕梅科(Hamamelidaceae)等,是构成本区森林植被的主要科。其中,热带属占67.88%,有典型的榕属(Ficus)、鹅掌柴属(Schefflera)等,也有算盘子属(Glochidion)、乌桕属(Sapium)等过渡性质的属温带属占26.28%。表明本区植物区系不仅具有热带性质,且与温带植物区系有密切联系,处于热带向亚热带过渡区,具有热带北缘性质,与朱华[25-28]研究结果一致。

研究区与古热带北部湾植物区系的关系主要体现在越南(或中南半岛)至华南(或西南)分布型中,该分布类型的种计174种,占种总数24.65%,是本区植物区系的第2大成分。相比位于本区西侧金平县西隆山的89种[29]和南溪河202种[30],与后者联系更密切。如锈毛梭子果(Eberhardtia aurata)、马尾树(Rhoiptelea chiliantha)、喙核桃(Annamocarya sinensis)、锯叶竹节树(Carallia diplopetala)、毛枝五针松(Pinus wangii)等,都是越南北部与本区的共有种。一些强热带性质的科,如翅子藤科(Celastraceae)、棕榈科等在研究区仅有少量属种,这些科在我国的分布恰好以北部湾为北界,也反映了本区向北部湾植物地区过渡的性质[31]。缅甸、泰国至华西南分布类型的物种在本区有18种,占总种数的2.55%,如滇桂喜鹊苣苔(Ornithoboea wildeana)、滇茜树(Aidia yunnanensis)等,说明本区与滇—缅—泰植物区系也有密切联系。

4.5 起源古老

本区优势科由多心皮类的木兰科、樟科和柔荑花絮类的壳斗科、桦木科等古老的科组成,其中被子植物中被认为最原始的木兰科种类丰富有8属30种,占世界木兰科属的33.33%,种的4.88%,占中国木兰科属的45.45%,种的11.21%。裸子植物有毛枝五针松(Pinus wangii)、云南穗花杉(Amentotaxus yunnanensis)、鸡毛松(Podocarpus imbricatus)、篦子三尖杉(Cephalotaxus oliveri)等古老孑遗成分。单型科和单型属常为古老的孑遗植物,在分类和系统演化上都属于较原始和孤立的类型[1],研究区内分布有马尾树科、水青树科、伯乐树科等单型科,分布有长蕊木兰属、华盖木属、观光木属、马蹄参属、喙核桃属等单型属,充分反映了本区地质历史和植物地理区系上的古老性[4]。

致谢:本研究得到生态环境部生物多样性调查、观测和评估项目(2019—2023年)及江苏省自然科学基金青年基金项目(BK20160103)支持。感谢小桥沟林区张伟、李有彬、冷开毅、黄国龙等工作人员在野外调查中的帮助!