系统法学视角的商标侵权判定理论的反思与修正

2021-05-05莫建莉华东政法大学

莫建莉 华东政法大学

随着市场经济的不断发展,商标在生产、销售、消费等诸多环节的使用愈发频繁,同时也促进了许多不同的商标侵权行为的发生。我国的商标侵权判定理论仍旧以保护识别商品来源功能的混淆理论为主。保护内容单一且未顾及到作为整体的商标效能的发挥。有鉴于此,本文尝试从系统法学的视角提出对我国现行商标侵权理论的反思与修正。

一、我国商标侵权判定理论:混淆理论

现行《商标法》第五十七条第二项规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的,构成侵犯注册商标专用权。此项规定通常被学界称为“双相似+混淆可能性”的商标侵权判定标准,也即在商标侵权案件中,应先判断争议商标或商品的相似性,当满足相似性要件时,再证明混淆可能性的存在即构成商标侵权。这一判定标准主要以商标混淆理论为基础,其所指向的商标侵权行为模式主要为:他人在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标,使相关公众对商品的来源产生误认。[1]这一判断标准看似清晰明确,但法官在具体案件的运用中却并不尽如人意,仅仅以“双相似+混淆可能性”来保护商标权已远远不够。

二、对我国商标侵权理论的反思:局限性

(一)对驰名商标保护不足

在不二家一案中,被告未经不二家公司许可擅自将不二家公司的商品分装到不同的带有不二家商标的包装盒。被告的行为在涉案商品的流通环节不存在混淆,消费者对商品的来源也未产生误认,购买到的是正版的不二家商品。若适用“双相似+混淆可能性”的侵权判定标准,则被告并不构成侵权。但是,这样的法律适用明显有失偏颇,未充分考虑到不二家商标作为驰名商标的法律保护。因此,法院在侵权判定过程中另辟蹊径,从商标效能出发进行说理。商标具有识别商品来源的基本功能,也具有质量保障、信誉承载等衍生功能,这些功能是商标存在的基石,当对商标的侵犯已损害其功能时,不以造成混淆为商标侵权要件。[2]被告的分装行为损害了涉案商标的信誉承载功能,法院最终以《商标法》第五十七条第七项之兜底条款——给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为——对该驰名商标进行保护,判定构成商标侵权。

(二)“双相似+混淆可能性”易陷入循环论证

在司法实践中,法官在适用“双相似+混淆可能性”的商标侵权判定标准时,时常陷入循环论证的理论困境。即,在双相似的判定中考虑混淆可能性,而在之后的混淆可能性的判定中又考虑双相似。

在“非诚勿扰”案再审中,法院认为被诉“非诚勿扰”文字标识及图文标识与原告涉案商标所对应的服务类别“无论是在服务目的、内容、方式和对象上均区别明显。以相关公众的一般认知,能够清晰区分电视文娱节目的内容与现实中的婚介服务活动,不会误以为两者具有某种特定联系,两者不构成相同服务或类似服务。”[3]此案中,法院在判断被诉商标与涉案商标的服务类别是否相同或类似时,强调了“以相关公众的一般认知”,“不会误以为两者具有某种特定联系”,也即在进行相似性判断时以混淆可能性作为依据,陷入了循环论证的逻辑中。

三、对商标侵权理论的局限性分析:系统法学视角

(一)商标效能与混淆

商标效能即商标在商品或服务的生产、销售、使用过程中所体现的作用和意义。商标效能一般包括识别商品来源的功能、品质保障的功能、广告宣传的功能及其他衍生功能。附着商标的商品或服务在首次销售后经过层层的流通环节才能到达消费者的手中,而在流通的环节中,商标效能也在不断地损耗中。

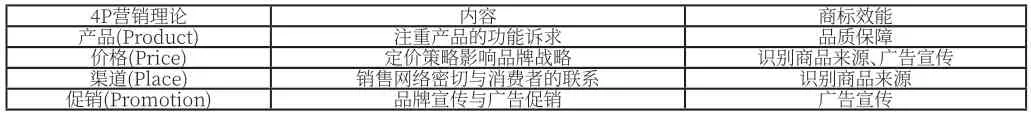

4P营销理论是是传统市场营销科学的核心内容之一,主要包括产品(Product)、价格(Price)、渠道(Place)、促销(Promotion),即著名的4P组合。[4]该理论体现了系统思维在营销中的具体运用。而运用4P理论来解释商标效能的发挥过程,更能从整体上把握商标效能在商标商品流通环节的作用及意义,从而能进一步地揭示商标侵权的本质所在。如下表1所示。

表1 4P营销理论下的商标效能

由上表可以看出,根据4P营销理论,1P阶段的产品策略聚焦于产品的功能诉求,对应了商标的品质保障功能;2P阶段的价格策略旨在根据不同的市场地位制定不同的价格策略从而削弱影响品牌战略,而品牌的塑造既体现了商标的识别商品来源的功能,同时也体现了广告宣传的功能;3P通过建立销售网络密切了商品商标与消费者的联系,更有利于商标识别来源功能的发挥;4P主要指商标商品的品牌促销与广告促销,直接体现了商标的广告宣传功能。

混淆理论是建立在商标的识别商品来源功能的基础之上的,但从前文对商标效能的分析可以看到,商标效能不只识别商品来源这一项,而现今的商标侵权行为正在侵蚀其他几项的商标效能。因此,仅仅运用混淆理论作为商标侵权判定的理论依据,已不再适应司法实践尤其是对驰名商标保护的需要。前述“不二家”案中的法官便深刻意识到了这一点,在判决中绕开了混淆理论,创造性地以损害商标效能判定商标侵权行为。

(二)显著性与混淆

商标显著性制度是商标法领域一个重要理论。国内学者大多将商标的显著性表述为标识和区分商品来源。有学者就认为,“商标的显著性,又称作商标的区别性或识别性,即能够起到区别作用的特性。商标的显著性是商标保护的灵魂,它的强度不仅直接决定商标是否可以注册,而且还决定商标权利范围的大小。”[5]按照前述理解,商标显著性实则就是商标效能中的识别商品来源功能。但是据此逻辑,似乎有欠妥当。即,商标的识别商品来源功能是为了防止混淆,若认为商标显著性即识别商品来源功能,则商标显著性制度就是为了防止混淆。那么何必多此一举在侵权判定中引入混淆可能性判定标准,直接以损害商标显著性为依据判定商标侵权岂不更加便利?进一步而言,若以损害显著性为侵权判定标准,则同样不能给予商标效能以全面的保护。因此,不能以此将商标显著性与商标的识别商品来源功能画上等号。

(三)显著性与商标效能

商标显著性制度旨在在于通过保护经营者对通用名称、描述性与功能性标志的自由使用来实现公平竞争。[6]显著性包括固有显著性和获得显著性。有学者认为,“所谓‘固有显著性’并非真正意义上的显著性,毋宁说,固有显著性是商标获得显著性的有利条件。”“获得显著性才是本来意义上的显著性,是在市场中发挥实际作用的显著性。”[7]固有显著性的识别商品来源功能是与生俱来的,获得显著性是通过后天市场的考验而得的,而标记在经过“长时间、大范围”的使用后,其获得的不仅仅是识别商品来源功能,更重要的是获得了固有显著性商标不曾拥有的知名度,即品质保障与广告宣传等其他商标效能。因此在获得商标注册时,相比固有显著性商标,获得显著性商标可能具备更全面的商标效能。

四、对商标侵权判定理论的修正:商标效能保护替代混淆理论

在此之前,已有学者对商标侵权判定理论的修正提出了自己的看法。如有学者指出商标价值可分为功用价值和独立价值,应将商标价值有无受到侵害作为判定商标侵权的依据。[8]也有学者指出,“混淆标准”预设了商标法的消费者中心主义,而商标法应以对商标所有人的保护作为第一要旨,侵害商标权的认定标准应当以商标权作为考虑的基点,以“商标显著性受到损害之虞”作为判定商标侵权的理论依据。[9]张玉敏教授则从商标的本质出发,将商标的本质归纳为一种由使用商标的主体、商标使用的商品或服务以及组成商标的标志相互关联组成的一个结构体。商标侵权行为的实质即是对上表结构专有性、完整性及稳定性的破坏。[10]张玉敏教授的观点为笔者从系统法学视角修正现行商标侵权判定理论提供了有益借鉴。

(一)商标效能保护替代混淆理论的可行性

事实上,不论是以混淆理论还是扩张混淆理论对商标加以保护,其实质均可归结为对商标效能的保护。因此以商标效能是否受到损害作为统一的商标侵权判定的依据是具有一定的可行性的。

第一,有利于保护驰名商标。驰名商标不同于普通商标,它是商标所有人多年经营的结果,因此对它的保护不能同于普通商标。而混淆理论在保护驰名商标中所表现出来的力所不能及和一味扩张混淆理论保护驰名商标所带来的商标侵权判定理论的复杂化,不利于商标侵权纠纷案件的有效解决。因此,有必要对商标侵权判定理论进行修正。如前文提到的不二家商标权纠纷案中,被告的行为并未使消费者对商品的来源产生误认,若适用混淆理论,则被告并不构成侵权。而法院从保护商标效能出发,被告的行为损害了涉案商标的信誉承载功能,则可以判定侵权成立。

第二,避免陷入循环论证,有利于法官判断。混淆理论在司法实践中导致的循环论证上文已有论证,在此不赘述。以商标效能是否受到损害作为统一的商标侵权判断的依据,有利于法官厘清判断思路。从商标效能这一整体出发,判断被控侵权行为是否损害了其中的某一部分或整体。混淆理论主要是制止混淆,保护商标效能之一的识别商品来源功能,而现今的商标侵权行为已不仅仅局限于侵害这一功能,更为多见地在损害其他部分或是作为一个整体的商标效能。因此,仅仅运用混淆理论作为商标侵权判定的理论依据,已不再适应司法实践尤其是对驰名商标保护的需要。

(二)商标效能“损害”的认定

基于前文的论述可知,商标侵权行为实质上都是对商标效能的损害,因此商标侵权行为必然伴随着商标效能的受损。以商标效能是否受到损害作为统一的商标侵权判断的依据已有其理可言,但如何判断这一“损害”仍然需要探讨。对商标效能的“损害”是指“实际的损害”,还是存在“损害的可能性”即可认定商标效能受损,或者二者兼有?“损害”的程度又应该如何判断?

1.对商标效能的“损害”是指“实际的损害”。“损害的可能性”即他人的行为“有可能”造成对商标效能的损害,而“实际的损害”则要求他人的行为“事实上”已经损害了商标效能。笔者认为,若以“损害的可能性”作为对商标效能的受损的标准,会大大地扩张商标权人的权利,损害公众利益,不利于市场经济的繁荣发展。因为,在“损害的可能性”的标准下,商标权利人的举证责任较轻,在更大限度地保护商标权人的利益的同时,也在一定程度上也助长了商标权人滥用权利的可能,降低了商标保护的门槛,容易导致商标所有人不正当的竞争。因此,以“实际的损害”作为判断商标效能受损的标准更为合理。2.“损害”程度的判断与商标的驰名程度有关。对于一般实践而言,同一商标侵权行为,对驰名商标的商标效能的损害程度要大于对普通商标的商标效能的损害程度。原因类似于驰名商标可以受到跨类保护而普通商标只能受到同类保护。因此,对于驰名商标,造成商标效能损害的商标侵权行为的门槛要更低一些;而对于普通商标,商标侵权行为可能要达到更高的程度才能造成商标效能的损害。

五、结论

我国现行的商标侵权判定理论以混淆理论为主,混淆理论以保护商标的商品识别来源功能为基础。但是商标在生产、销售、消费等诸多环节的使用过程中形成了一个商标效能体系,而商品识别来源功能仅仅是其中之一,更为重要的是品质保障及广告宣传功能。以系统法学的视角审视商标效能体系,思考商标效能、显著性及混淆之间的关系,引入4P营销理论揭示混淆理论的弊端,从而得出商标效能保护可以更好的保护商标尤其是驰名商标,且避免陷入混淆理论的循环论证。