历史哲学视角下环境法独立性之阐释

2021-04-30陈伟

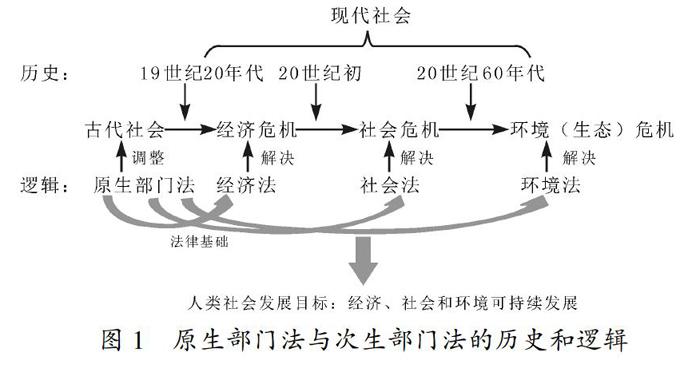

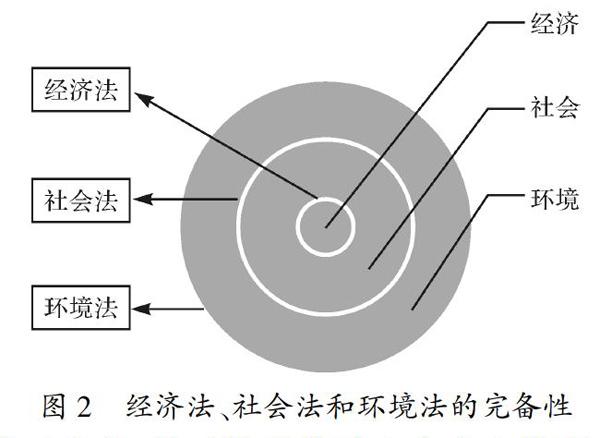

摘 要:透过历史哲学的视角,可以对法律体系作原生部门法与次生部门法的“两分法”理解。原生部门法包括民商法、行政法、刑法和程序法,次生部门法包括经济法、社会法和环境法。在这一视角下,经济问题、社会问题和环境问题属于人类社会不同发展阶段所产生的基本问题域,其内在逻辑是经济社会发展所面临的内外界限。在此意义上,解决这些问题的次生部门法在法律体系上具有完备性。作为次生部门法的环境法,其具有独立性的根据是环境法律关系的客体属于环境基本问题域。

关键词:部门法分类;原生部门法;环境法;历史哲学

中图分类号:D922.68 文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2021)03-0043-07

自1973年第一次全国环境保护会议召开以来,经过40多年的发展,环境法作为我国社会主义法律体系中重要、独立的部门法地位已基本确立。在著名的“六法体系”(宪法、民法、刑法、行政法、民事诉讼法、刑事诉讼法)基础上对我国法律体系的各种分类(“八法体系”“九法体系”“十法体系”“十一法体系”)都包括环境法。①作为法学独立二级学科的环境法学,其学科建设发展与环境立法施行密不可分。各种环境法教材不断涌现,在不同时期体现出不同的特色。环境法学越来越融入法学研究的整体进程,法学学科的成熟度得以不断提升。然而,究竟应如何建构环境部门法体系和环境法学科体系?对此,尚存在争论,未形成统一意见。②与实证法体系和学科体系都已比较完备的刑法、民法、行政法和诉讼法相比,环境法的立法和学科建设还有很长的路要走。“未来,需要根据生态系统的完整性、不可分性、整体性,将被肢解在行政法部门、经济法部门中的环境与资源保护规范进行体系化整合。”③目前,我国学界对环境法体系的研究集中在“环境保护分支法”的划分方式上,对环境法形成的内在逻辑的研究并不常见,而这方面研究有助于更好地理解环境法的体系构成。本文从部门法的划分标准出发,在历史哲学视域下提出原生部门法和次生部门法的概念,以部门法划分的二元标准为工具,分析环境法各层次、各部分内容之间的内在逻辑,以求在一种新的视角下阐释环境法之独立性的效果历史。

一、部门法划分的二元标准:历史哲学的视角

我国社会主义法律体系的实体法包括7个法律部门:宪法、行政法、刑法、民商法、经济法、社会法、环境法。以此分类为基础,根据源于罗马法的公私法分类,民法属于私法,行政法和刑法属于公法,经济法、社会法和环境法因既有公法性规范又有私法性规范,故被视为“混合法”。④这种公私法划分方式形成了一组基本的分类单元,对于认识不同法律规范的性质、功能和适用起着重要作用。事实上,“混合法”不只是公私法的简单混合,对“混合法”的深入认识,需要在特定“混合法”中分析“混合”的具体逻辑。为了厘清这一问题,本文采取的方法论并非实证史学或者法解释学,而是历史哲学视角下的阐释学。按照哲学阐释学的“前见”“视域融合”“效果历史”的三阶段阐释方法⑤,本文中的“前见”是指经济、社会、环境问题的基本性和完备性这一认识起点;“视域融合”是指通过分析人类社会不同发展阶段面临不同的基本问题(基于“前见”的观察)而达成对环境法之独立性的一种理解;对环境法之独立性的阐释则是“效果历史”,即这一阐释结论只是为理解环境法的部门法属性提供一种新视角,绝非固定的、完备的最终解释。本文的阐释随着后来阐释的出现,将会被带入新的“视域融合”,汇入不断形成的“效果历史”。“某种历史叙事结构本身受认识主体的偏好、兴趣、利益和创造力的影响,人们不再认为它是历史表现的唯一性结构。”⑥在当代法哲学或法社会学领域,对法现象的阐释有两条主要线路:主体性(主体间性、交往理性)线路和系统论线路。坚持前一种线路的学者以哈贝马斯为代表,强调主体(或主体间)对法的形成和运作具有决定性意义;坚持后一种线路的学者以卢曼为代表,放弃对法的本质或合法性(法律背后的决定性因素)的讨论,转而观察作为系统的法律的结构和功能。在哈贝马斯看来,法治是现代社会基于交往理性的终极之治;在卢曼看来,现代法律系统的重要性、社会系统与其他系统对法律系统的依赖完全有可能“不过是一种欧洲的反常现象,这种现象在世界社会的进化过程中将会自行削弱”⑦。本文对环境法之独立性的阐释,更接近于客观化的系统论线路,同时并未放弃法律内部主体的体验线路。

基于上述方法论,本文尝试提出原生部门法(第一部门法)和次生部门法(第二部门法)的概念。原生部门法是指基于罗马法架构发展出来的传统公私法(宪法、民法、行政法、刑法、程序法)⑧。罗马法对后世的影响并不局限于私法,罗马宪法、罗马行政法、罗马刑法、罗马诉讼法乃至罗马社会法对后世都产生了较大影响。⑨这些部门法的内容满足了前工业社会时代人类社会结构的稳定性需求(简单商品经济的需求),其特征是相对于次生部门法较为自然地演化,规范内容在很大程度上是“调整性”的——对既存社会关系的调整。“从逻辑上讲,该规则所调整的行为先于规则本身,规则的功能在于对行为的模式予以控制,或改变,或统一。”⑩人类社会在工业革命之后进入资本主义社会,出现了原生部门法无法解决的问题,立法者通过大规模立法,希望从宏观、制度建构层面解决这些问题,次生部门法应运而生。次生部门法的规范在很大程度上是“构成性”的——用规范创建新的社会关系。“从逻辑上讲,规则所指定的行为在逻辑上依赖规则本身。”[11]此两种部门法各有一套内部划分标准:原生部门法的内部划分标准是法律所调整的社会关系或其调整方法(依此划分出公法和私法);次生部门法的内部划分标准是人类社会发展到资本主义阶段后产生的不同基本问题域。因此,从总体上讲,我国部门法的类型是根据原生部门法和次生部门法这两套标准划分的。

原生部门法源自简单商品经济的社会形态,是对简单市场经济基础的法律描述[12],是“以私有制为基础的法的最完备形式”[13]。在典型的简单市场经济中,原生部门法的适应性不断得到印证。有学者甚至指出,“罗马法是世界共同的法律,也是世界性的模范法”[14]。从起源上看,我国的原生部门法通过向日本法、德国法的学习,继受于羅马法。[15]罗马法中虽然也有简单的社会法、经济法、环境法[16],但总体来看,仍然是简单商品经济社会的法,是“对简单商品占有者的一切本质的法的关系(如买主和卖主、债权人和债务人、契约、债务等等)所作的无比明确的规定”[17],体现了人类社会的某些秩序共性需求。可以说,原生部门法与次生部门法在发生学意义上的区别是古代社会与现代社会的区别。原生部门法的正当性在于用逻辑清晰的规范满足了传统社会(简单商品经济时期)的秩序需求,是罗马法对人类法治文明的独特贡献。次生部门法的正当性则在于经济发展的必然界限及其在历史中的阶段性展开,是简单商品经济向资本主义阶段演化进程中以及资本主义市场经济自身演化进程中分阶段出现的内在制度。正是在这个意义上,有学者指出:“经济法、社会法、环境资源法的出现有共同的社会背景,在某种程度上它们都是19世纪以来资本主义工业化、社会化过程的必然产物。”[18]

从法律演化的内在逻辑看,次生部门法的结构以解决某一基本问题(经济、社会或环境问题)为导向,根据社会所处阶段发展出一些原则(这些原则从主观上看是基于先进理念而被设立的,从客观上看则是社会发展进程中自然演化出的规范结构),运用这些原则对原生部门法进行合理重构。原生部门法的相关规范构成次生部门法的“组装零件”——根据一些新的原则把原生部门法的规范组装进一个新的体系中,形成某一次生部门法的重要组成部分。有公法性规范也有私法性规范,使得次生部门法表现出“混合”的形态。事实上,原生部门法本身并非完全“公私分明”。例如,程序法中的民事诉讼法究竟是属于公法还是私法,在罗马法与在法国法中就有不同的理解。“在罗马人看来,打官司是为了保护私人的利益,属于私人的事情,自应包括于私法中”[19],而民法中的私法条款凡是涉及公共利益的,在罗马法中也存在类似公法的限制。[20]

以环境法为例,环境保护的原则渗入原生部门法,通过对原生部门法相关规范的改造或与之结合,形成了民事环境法、行政环境法、刑事环境法和程序环境法(这是从理论分析的视角看,从原生部门法的实证法视角看,则是形成环境民法、环境行政法、环境刑法)。民事环境法中的因果关系举证责任倒置原则和无过错归责原则体现了实质上的保护优先原则(在形式上的保护优先原则被明确认识并写入立法之前,民事法律中就已发生相应的制度改变,这其实是立法者自觉运用实质上的环境保护理念和原则的体现),这是之前原生的民事法律所没有的。正是基于环境保护理念和原则导向对原生部门法进行修正,才产生了一些新的民事规则。在行政环境法中,按日连续处罚规则在传统行政处罚措施中并未出现。程序法中的环境公益诉讼和刑事法中的污染环境犯罪的构成要件,都出现了与原生部门法很不相同的地方,以至于有学者提出环境犯罪的独立性及其体系性问题:“环境犯罪的独立性意味着环境犯罪有自己的独立品格,在刑法评价上是不受其他犯罪制约的一种状态。”[21]次生部门法的体系,除了根据所要解决的基本问题而演化出理念和一系列基本原则对原生部门法中相应的条款进行重构和扩充,还包括特别行政法中通过大规模行政管理立法而独立出来的法律。

次生部门法的分类标准是所解决的问题域,即经济、社会、环境三类基本问题。这些问题从外部看是工业社会发展中形成的问题,从内部看则是经济发展的界限问题。从自由竞争资本主义到垄断资本主义,经济发展遇到了自身的界限(这一界限的外在表现是经济危机和两次世界大战),从而产生了经济法;经济社会发展到一定阶段,社会正义问题凸显,社会发展遇到了内在界限——人与人之间关系问题,从而产生了社会法,“新兴的社会法与经济法从一次大战起打破了私法独擅胜场的情势,并解消了后者内在的统一性”[22];经济社会发展到现当代,遇到了外在界限——人与自然之间关系问题,从而产生了环境法。此三类问题从资源稀缺性方面看分别涉及资源管理、资源分配和资源限度三个领域,从历史发展阶段看分别对应于国家调控阶段、福利国家阶段、生态社会阶段,前两个阶段属于工业文明,最后一个阶段已迈入新的文明形态——生态文明。

二、经济、社会、环境问题的基本性

宪法、民法、刑法、行政法是罗马法中的原生部门法,符合并满足古代社会调整相对简单的社会关系之需求。相对于经济法、社会法和环境法,这些原生部门法是现代社会接受下来的遗产,其法律结构(非具体法律内容)对现代社会而言是“非历史性的”(并不内生于现代社会),划分标准是所调整的社会关系(简单商品经济的社会关系较为简单)和调整方法(对应于简单的社会关系,调整方法当然也相对简单)。随着现代工业文明的崛起,这些原生部门法虽然仍可以处理一些相对于古代社会没有太大改变的社会关系(如简单的交易、日常生活中的环境问题),但对于新产生的或已经发生很大改变的社会关系,其在很大程度上丧失了处理能力。在这种情况下,法律还要为社会发展服务,内生于现代社会的部门法就出现了。经济法、社会法、环境法是在商品经济发展的不同阶段分别解决不同类型问题(经济危机、社会危机、生态危机)的法律体系。一方面,这三类问题超出了简单商品经济的范畴,必须发展出新的法学原理、法律原则和规范方法予以应对;另一方面,除了这三类问题,其他问题对人类经济社会发展不具有根本性、特殊性,调整原则和方法可以从原生部门法中发展出来,或者说其他问题通过对原生部门法的改良即可予以解决。

如果说公私法的划分基础是“社会结构”本身(以此为基础形成源代码级“法律系统”),经济法、社会法、环境法的划分基础就是“社会结构”与现实世界系统的“三类遭遇”:货币系统(经济学)、正义系统(政治哲学)和生态系统(环境科学和生态科学)。如果说公私法的划分基础是社会世界中两个层面(国家与市民社会)之间的关系,则经济法、社会法、环境法的划分基础并非以国家和市民社会的“混合”为基础,而是基于处理源代码级“法律系统”(原生部门法)的“三类遭遇”。这“三类遭遇”不同于其他遭遇的地方在于遭遇的本源性,即只要社会发展到一定限度,经济系统扩张就必然遭遇“生存论”问题。现代资本主義社会一开始遇到的与古代社会不同的问题是经济问题,于是资本替代了传统农业社会的土地、劳动力,成为推动社会发展的原动力。当资本发展为垄断资本时,经济危机爆发了,最先受到挑战的法律是原生部门法中的民商法。用既有法律无法解决经济危机问题,自然发展出以国家调控为主要手段的经济法。[23]随着经济危机的逐渐化解、经济基础的进一步夯实,社会公平问题成为继经济危机之后的基本社会问题,现代社会逐渐走向福利国家阶段,社会法得到很大发展。[24]当社会公平问题随着注重实质平等的社会法的发展而得到制度化解决或者具有制度化解决的希望时,体现人与自然之间关系紧张性的环境问题凸显,环境法于是得到大的发展。

1970年前后,世界范围内爆发了大规模的环境立法活动。以日本为例,1970年日本国会通过了十几部环境法律,环境法学科因此兴起。“前环境法时代的立法实践与环境问题的应对经验以及在环境危机爆发时代多学科学者的说理跟进与学科研究,协同促成了学科体制意义上的环境法学的产生。”[25]作为原生部门法的行政法既包括一般行政法又包括特别行政法,随着人类社会进入工业文明阶段,处理经济、社会、环境基本问题的行政法分别从特别行政法中分离、独立出来(因为用原生行政法的管理模式和理念再也无法解决这三类问题),这是次生部门法形成的质的方面的原因。从量的方面看,在这三大基本领域分别出现了大规模立法的现象,作为原生部门法的行政法在事实上已无法提供足够的体系空间来容纳这些法律规范,行政法的体系解释力出现了问题。质言之,这三类基本问题其实是一个问题,即经济发展的界限问题。社会问题和环境问题是经济发展的两个限度,即社会限度和自然限度。经济发展客观上不能超出社会正义的底线(社会共识),也不能超过自然的承载能力。从这个意义上说,经济、社会、环境问题具有“完备性”。对此,从现实发展和理性思考上可予以证明:除了这三类问题,不再有基本的发展问题。这种分类不会多也不会少,这也是可持续发展原则把经济、社会和环境的协调发展界定为发展的真正内涵的原因所在。因此,经济法、社会法、环境法的部门法划分并不是根据某个问题的随机出现而任意进行的主观分类,而是具有内在的历史和逻辑理路:分类标准是经济发展到一定阶段,遇到自身的限度或者遇到社会和自然的限度。传统的公私法在形成时(古罗马时期)尚未遇到这些限度,当时的经济还是简单商品经济,社会结构和自然资源完全可以容纳社会经济发展,自然不存在生成次生部门法的诸多条件。

既然经济法、社会法和环境法旨在调整经济发展的三类界限所产生的问题,这三类问题又在现实发展中分别呈现,那么对问题的解决最终仍应回到经济理念和经济制度上。无论是社会法对公平正义的追求,还是环境法对人与自然和谐的推崇,最终仍应回到对经济制度的改良或变革。对正义(人与人之间)与和谐(人与自然之间)的价值判断只有通过经济、社会和环境可持续发展的实践才能转化为现实。空谈正义理论或生态伦理,对社会实践的意义甚微。社会法和环境法是正义理论和生态伦理在现实社会中的法律实践,这种实践只有通过经济社会的现实运行才可能改造(而非仅仅解释)现实。

从调整手段来看,无论是社会问题还是环境问题的法律解决,本质上都是经济性质问题的法律解决——通过法律调控应对经济发展中遇到的两类界限。因此,不难理解,历史上的经济法既有社会法的内容又有环境法的内容,“简而言之,经济法是调整需要由国家干预的具有全局性和社会公共性的经济关系的法律规范的总称”[26]。社会问题和环境问题本质上是需要国家干预的具有全局性和社会公共性的经济问题。经济法、社会法、环境法,这三大次生部门法的大规模立法的目的,就是通过法律调控,填补自由市场的缺陷。在这些立法过程中,与之纠缠的另一种力量希望通过对原生部门法的改良以解决经济发展遇到的界限问题,其表现是原生部门法尤其是以意思自治为基础并体现自由市场关系的民商法的“经济法化”(公法化)、“社会法化”(社会化)、“环境法化”(生态化、绿化)。通过相应问题的危机化转变和次生部门法的分类独立,次生部门法的理念在原生部门法中留下了修改规范的痕迹。

三、次生部门法的完备性:阐释学视角

从历史哲学的阐释学视角观察,经济、社会、环境是人类社会发展历程中不同时期所面对的不同问题,“问题”只有转变为“危机”,才能提供次生部门法演化的土壤。可以借用科学哲学理论对次生部门法的形成进行观察。拉卡托斯将波普尔和库恩的证伪及范式理论“精致化”,创立了由“硬核”“保护带”“正面启示法”“反面启示法”四个相互作用的要素构成的“科学研究纲领”。[27]起初,新兴的次生部门法存在的合法性会受到当时经典法学研究者的质疑,這些学者一般倾向于运用关于原生部门法的既有理论和规范解决问题。当问题的边界逐渐突破经典法学所能解释的范围(理论上)时,问题逐渐转变为社会危机(实践中),传统部门法解决问题的能力受到越来越大的挑战,传统法学范式逐渐被突破,关于新的法学范式的研究逐渐兴起。新的研究不会抛弃传统法学范式,而是用更有说服力的理论和解释包裹传统法学范式,于是进入法律科学研究的下一个常规阶段。偶尔的反例并不能从根本上动摇既有范式,于是有经典学者从既有范式的相关理论出发,运用既有范式的“保护带”来反驳、吸收这些反例。只有随着实践的发展,反例越来越多,传统范式已经无法守护自己的核心,新的范式才可能被接受。“只有随着时代的变迁,特定法律范式解决问题的能力受到危及其合法性的挑战,新的法律范式才可能应运而生,从而从根本上改变人们对法律本质、内容和职能的看法。”[28]例如,在德国立法史上,对于调整不正当竞争行为,先是修改《商标法》,“该法有限的适用范围和司法机关在限制经营自由上所采取的谨慎态度,使得市场竞争的扭曲现象仍未得到有效解决”[29],紧迫的现实需要倒逼立法的进展,1896年,德国《反不正当竞争法》颁布实施,成为世界上第一部反不正当竞争单行法。又如,在美国,20世纪70年代之前对涉及环境保护的案件一般通过妨害法(属于普通法)处理,妨害法是当时环境法的主要形式,随着环境问题越来越严重,妨害法已无法予以应对,成文环境法成为解决环境问题的主要法律手段,妨害法变为对成文环境法的重要补充。[30]

由于经济、社会、环境问题的基本性,即使经济、社会、环境危机被化解,相应的法律部门也不会消失。即使将来不再有经济危机、社会危机、环境危机,经济法、社会法、环境法这三大次生部门法也会持续存在。处理问题、化解危机的法律方法、原则和规范作为现代社会的内在制度,构成现代法律制度的重要组成部分。上述三大基本问题具有非基本问题所不具备的特征,使得相应的次生部门法可以独立存在。例如,中华人民共和国成立初期把婚姻法作为一个单独的法律部门,这除了受苏联立法模式的影响[31],还因为当时婚姻社会问题特别突出,而婚姻关系本身处于传统民事法律关系的范畴,随着社会的发展,婚姻法不再作为单独的部门法,而是回归民法。[32]因此,经济法、社会法和环境法并非“领域法学”意义上的领域法,而是具有经济社会发展基础意义的部门法。领域法随着某一领域的兴起而兴起,具有很强的开放性;经济法、社会法和环境法则与经济社会发展内在地相关,因而具有完备性。

进而言之,并不是现代社会中产生的所有问题都会催生相应的次生部门法,能够催生次生部门法的问题除了有可能演化为危机,还必须符合现代社会发展的内在规律。比如,经济问题是现代社会的基本问题,而符合经济发展需求的以个人自由为前提的民主制度还必须解决社会公平问题。社会公平既是人类文明进步的标志之一,又是现代社会经济发展的内在动力。没有社会公平,就没有社会发展。如果说经济问题和社会问题的实质是人与人之间的关系危机,环境问题的实质就是人与自然之间的关系危机。社会发展到今天,资本有可能突破自然的限度,环境问题就是这一突破带来的病症。“生活在极限之内”“环境承载力”等是以前社会发展中没有遇到,从而未被重视的命题;人类社会发展到今天,终于被迫意识到除了化解人与人之间的关系危机,还要化解人与自然之间的关系危机。由于经济、社会、环境问题是现代社会发展必然会遇到(无法绕过)的基本问题,唯有制度性地予以解决,人类社会才能继续发展,所以应对这三类问题的法律规范有可能产生相应的次生部门法。这也是次生部门法必须独立(或正在独立)的根本原因。

相对而言,道路交通安全、工程建设、科技管理、体育发展等问题与上述三大次生部门法处理的问题并不处于同一逻辑层面。这些问题并不是人类社会发展遇到的“界限”问题,不是特定发展阶段的社会总体问题,而是特定社会产生的具体问题,不涉及基本理念变革。例如,体育法涉及体育竞技的规范性问题,不可能突破体育运动的范畴而对传统部门法的立法思路有所影响。经济、社会、环境问题都不是某一个具体问题,而是社会发展遇到了某种界限却又无法突破这种界限所产生的各个领域的问题集,需要从理念到原则再到具体规则提出一揽子解决方案。[33]经济危机并非单纯经济运转的问题,而是涉及经济运转方式转变(宏观调控)的问题;社会正义问题也不仅是既存社会制度的问题,其还涉及用公平正义理念改进既有制度;环境危机不是环境本身出了什么问题,而是人与自然之间关系危机的表现,需要在生态文明理念的指导下转变发展方式予以化解。因此,次生部门法的立法都颇具规模,所涉及的绝不仅是本领域的事项,其理念、原则和方法会被原生部门法吸收。例如,我国《民法典》总则第9条吸收了环境法的理念和原则,该法中的相应规范体现了环境法的绿色原则。[34]

无论从历史演进还是从逻辑结构来看,次生部门法和领域法都不是同一个层面的问题,二者在本质上或外形上存在重要差别。第一,次生部门法要解决的三类问题具有历史和逻辑的完备性,是宏观层面涉及人类社会发展底层逻辑的基本问题。领域法要处理的问题则是社会发展过程中偶然爆发或突然显示出重要性的阶段性问题,酒法、马法、蜜蜂法、博物馆法、艺术法、电影法等都是如此。[35]领域法可能随着所调整问题本身的消解而消亡,次生部门法则具有持续的生命力。第二,次生部门法具有系统化的法律原则,这些法律原则相对于原生部门法的法律原则在适用上具有优先性,体现出对原生部门法的某种超越。例如,经济法在主体特质、结构调整、非对称性的权利义务结构、法律责任等方面都超越了原生部门法的概念语义。[36]领域法基于应急性特征,并没有系统化的法律原则,而是以问题为导向,直接适用原生部门法或次生部门法的既有规范,或者对原生部门法和次生部门法的既有法律思维进行工具性延伸。第三,从立法规模和体系化来看,次生部门法有可以和原生部门法并列的体量,而领域法或者本就属于某一次生部门法,或者是并不需要体系化地处理新问题的法。因此,次生部门法并不属于领域法的范畴,部门法的划分和领域法的确定分属不同的问题域,不应混为一谈。不加区分地把财税法、环境法也列为一般领域法的研究范畴,这种做法值得商榷。[37]

四、结语

本文的目的并非提供一个包括环境法历史发展中制度细节和未来制度变迁方向的经验手册,而是提出一种认识环境法及其他次生部门法之独立性的阐释学视角,所使用的方法论是历史哲学和阐释学而非实证史学或法解释学。从历史哲学的阐释学视角观察,工业革命后,源自罗马法的原生部门法随着商品经济向纵深发展而逐渐暴露出规范能力不足的问题。随着经济危机、社会危机和环境危机的先后爆发,在现代法治国家分别产生了应对或化解这些危机的经济法、社会法和环境法。由于经济、社会、环境问题在人类社会发展中的基本性和完备性,可持续发展原则把经济、社会和环境协调发展定位为“发展”的真正内涵,经济法、社会法和环境法则构成贯彻可持续发展原则、保障生态文明建设的三大次生部门法。作为次生部门法的环境法,其具有独立性的根据是环境法律关系的客体属于环境基本问题域。在不同法系、不同国家,对原生部门法与次生部门法的理想形态有不同的法律体系表达。就环境法而言,“环境法起源于对生态环境问题的法律应对,但在不同法治资源与学术传统供给下,环境法具有不同的实践与学术样态”[38]。由宪法、民商法、行政法、刑法和程序法组成的原生部门法和由经济法、社会法、环境法组成的次生部门法,共同构成中国特色社会主义法律体系。

注释

①参见张志铭:《转型中国的法律体系建构》,《中国法学》2009年第2期。

②例如:有學者认为现行环境法包括应对污染、资源减少、生态破坏、环境退化四类环境问题的环境法律规范(参见徐祥民、巩固:《关于环境法体系问题的几点思考》,《法学论坛》2009年第2期);有学者认为生态文明建设法律保障体系框架包括生态文明建设基本法、污染防治法、自然资源保护法、生态保护法、能源法、气候变化法、专项环境管理制度法等7大部分(参见王灿发:《论生态文明建设法律保障体系的建构》,《中国法学》2014年第3期)。

③李艳芳:《论生态文明建设和环境法的独立部门法地位》,《清华法学》2018年第5期。

④[18]参见朱景文:《中国特色社会主义法律体系:结构、特色和趋势》,《中国社会科学》2011年第3期。

⑤参见陈新:《当代西方历史哲学的若干问题》,《东南学术》2003年第6期。

⑥晁天义:《阐释学对历史研究的启示》,《史学理论研究》2020年第3期。

⑦[德]卢曼:《社会的法律》,郑伊倩译,人民出版社,2009年,第310页。

⑧对此存在不同见解。如韦伯认为:“我们的许多特别是资本主义的法的制度渊源于中世纪,而不是罗马——虽然罗马法在逻辑方面远比中世纪的法要理性化得多。”参见[德]马克斯·韦伯:《经济与社会》(下卷),林荣远译,商务印书馆,1997年,第43页。

⑨参见徐国栋:《罗马公法要论》,北京大学出版社,2014年,序言。

⑩[11]周永坤:《法理学:全球视野》(第4版),法律出版社,2016年,第168、168页。

[12]在简单商品经济社会之前的非商品经济社会形态中也存在法律,但这些法律与现代法律至少在形式上已经没有联系。本文所说的原生部门法,是指当代法律从其中产生的部门法,即源自罗马法的法律形式。

[13]恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯文集》第9卷,人民出版社,2009年,第109页。

[14][19]周枏:《罗马法原论》(上册),商务印书馆,2014年,第18、13页。

[15]参见徐国栋:《罗马法的第三次征服:罗马法规则对现代公私法的影响》,中国法制出版社,2016年,第476页。

[16]关于罗马法中社会法、经济法、环境法的述析,分别参见徐国栋:《罗马公法要论》,北京大学出版社,2014年,第419页;徐国栋:《罗马法的第三次征服:罗马法规则对现代公私法的影响》,中国法制出版社,2016年,第144页;徐国栋:《罗马公法要论》,北京大学出版社,2014年,第186页。

[17]恩格斯:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,《马克思恩格斯文集》第4卷,人民出版社,2009年,第307页。

[20]参见[意]彼得罗·彭梵得:《罗马法教科书》,黄风译,中国政法大学出版社,2005年,第7—8页。

[21]苏永生:《环境犯罪的独立性和体系性建构》,《中国地质大学学报》(社会科学版)2018年第5期。

[22][德]弗朗次·维亚克尔:《近代私法史》(下),陈爱娥、黄建辉译,上海三联书店出版社,2006年,第524页。

[23]1890年美国规范托拉斯行为的《谢尔曼法》、1896年德意志帝国规范不正当竞争行为的《反不正当竞争法》等与传统的民商法乃至行政法的法律理念完全不同,强调国家运用各种宏观调控手段对社会发展进行积极干预。

[24]以英国为例:1906年,英国颁布《教育法》,规定学校提供免费午餐;1908年,英国颁布《老年年金保险法》,在立法史上第一次认为政府有责任为低收入的老年人提供生活保障;1911年,英国国会正式批准《失业保险与健康保险法》,这是世界上第一部在全国强制推行的失業保险法;同年,英国国会还通过了《国民保险法令》;1918年,英国颁布《妇女儿童福利法》;1925年,英国颁布《寡妇孤儿及老年年金法》。

[25]汪劲:《环境法学的中国现象:由来与前程》,《清华法学》2018年第5期。

[26]李昌麒主编:《经济法学》(第3版),法律出版社,2016年,第39页。

[27]参见王岩:《“精致的证伪主义”——拉卡托斯科学哲学观研究》,《江苏社会科学》1998年第3期。

[28]陈伟:《事实与规范的辩证法》,上海人民出版社,2011年,第269页。

[29]王博文:《德国反不正当竞争法私法属性的历史和理论建构》(上),《竞争政策研究》2016年第7期。

[30]参见陈伟:《论美国的“私人妨害法”》,《南京大学法律评论》2017年秋季卷。

[31]参见李秀清:《新中国婚姻法的成长与苏联模式的影响》,《法律科学》2002年第4期。

[32]参见贺剑:《论婚姻法回归民法的基本思路:以法定夫妻财产制为重点》,《中外法学》2014年第6期。

[33]环境权、国家环境保护义务、环境法权结构、生态守法等概念或原则(参见蔡守秋:《环境权概念初探》,《中国社会科学》1982年第3期;陈海嵩:《国家环境保护义务的溯源和展开》,《法学研究》2014年第3期;史玉成:《环境法学核心范畴之重构:环境法的法权结构论》,《中国法学》2016年第5期;肖爱:《生态守法论——以环境法治的时代转型为指向》,《湖南师范大学社会科学学报》2020年第2期),都只有在次生部门法的层面才可能被提出,在领域法层面是无法设想的。

[34]参见吕忠梅课题组:《“绿色原则”在民法典中的贯彻论纲》,《中国法学》2018年第1期。

[35]参见吴凯:《论领域法学研究的动态演化与功能拓展——以美国“领域法”现象为镜鉴》,《政法论丛》2017年第2期。

[36]参见陈婉玲:《现代经济法对传统法学理论的四大超越》,《法治现代化研究》2017年第2期。

[37]参见熊伟:《问题导向、规范集成与领域法学之精神》,《政法论丛》2016年第6期。

[38]吕忠梅:《环境法回归路在何方——关于环境法与传统部门法关系的再思考》,《清华法学》2018年第6期。

责任编辑:邓 林

On the Independence of Environmental Law from the Perspective of Historical Philosophy

Chen Wei

Abstract:From the perspective of historical philosophy, we can understand the legal system as a "dichotomy" between the primary sector law and the secondary sector law. The primary sector law includes civil and commercial law, administrative law, criminal law and procedural law, while the secondary sector law includes economic law, social law and environmental law. In this perspective, economic problems, social problems and environmental problems belong to the basic problem domain of human society in different stages of development, and their internal logic is the internal and external boundaries of economic and social development. In this sense, the secondary sector law to solve these problems is complete in the legal system. As a secondary sector law, environmental law has its independence based on the fact that the object of environmental legal relationship belongs to the domain of basic environmental problems.

Key words:department law classification; primary department law; environmental law; historical philosophy

收稿日期:2020-11-20

基金项目:教育部人文社会科学青年基金项目“环境标准的法律适用研究”(19YJC820005)。

作者简介:陈伟,男,南京大学法学院副教授,哲学博士(南京 210023)。