含金属止水埋件闸墩一次浇筑施工技术介绍

2021-04-30王月明

王月明 姜 召 颜 硕

(北京翔鲲水务建设有限公司,北京 100192)

1 引 言

本施工技术作为水利行业一种新型闸墩施工技术,具有很强的推广价值和应用性。2018年7月3日由该技术方案编写的“闸墩与扇形止水预埋件一次性浇筑结构”获得专利。由于良好的工程质量及社会效益,西郊砂石坑蓄洪工程荣获2013—2014年度全国水利建设工程文明工地和北京市水利行业优质工程。本施工技术于2016年10月被应用于通州区凉水河(马驹桥闸—入北运河口段)治理工程(一期),取得良好的经济及社会效益。

2 工程概况

西郊砂石坑蓄洪工程在永引渠杏石口闸上游右岸新建阜石路分洪闸,该分洪闸为钢坝闸,闸门止水埋件为R3440扇形不锈钢复合钢板,双孔4m宽,闸室长12m,闸门采用液压启闭舌瓣闸门,闸门两侧止水预埋件为扇形止水预埋件。止水埋件与闸墩接触面积大,施工难度较高。

3 技术原理

本技术针对闸门与闸墩之间存在金属止水埋件,以金属止水埋件代替止水位置侧模。通过内连外撑的结构固定金属止水埋件的位置,中墩内部采用型钢支撑并与两侧金属止水埋件焊接,边墩内部采用钢筋支撑并与金属止水埋件焊接,外部采用钢管支撑,并与金属止水埋件焊接成整体。

木模板压在金属止水埋件外侧面,闸墩模板与金属止水埋件之间的接缝处采用密封胶封堵,确保无漏浆。闸墩浇筑从一侧闸墩向另一侧闸墩依次对称进行,采用水平分层的浇筑方法,每次浇筑层厚0.4m,相邻闸墩高差不大于0.5m,浇筑速度控制在0.7~0.8m3/min,人工补浆振捣密实,混凝土表面三搓两抹成活。

4 施工工艺流程及操作要点

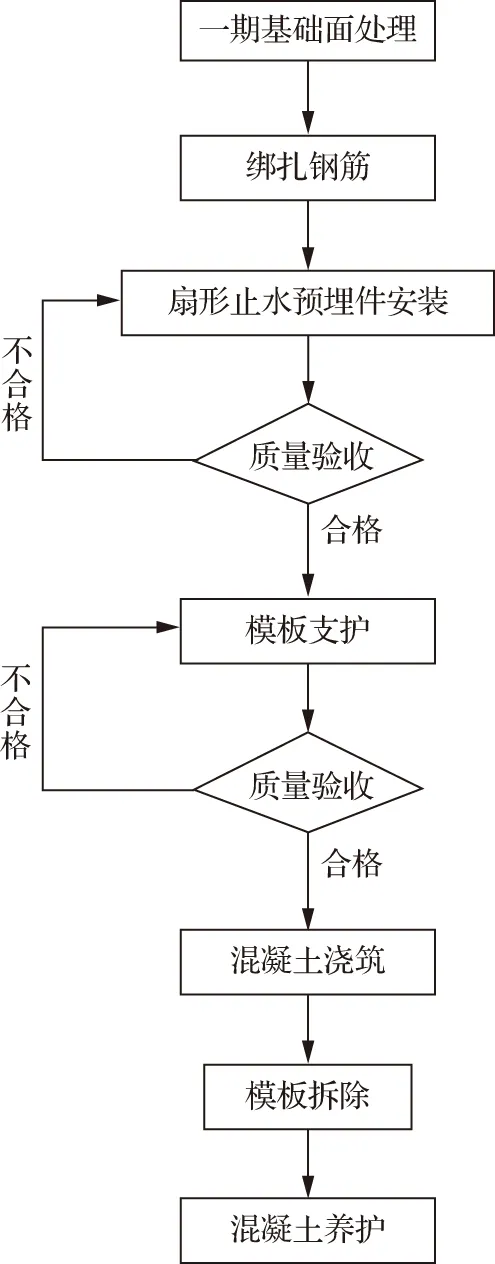

4.1 施工工艺流程

施工工艺流程见图1。

图1 施工工艺流程图

4.2 操作要点

4.2.1 一期基础面处理

a.闸墩施工前需对底板与闸墩接触的施工缝面人工进行凿毛处理,凿除混凝土表面浮浆和松弱层,露出混凝土内石子,露出量不小于粒径的1/3,凿毛面积比例不少于95%。

b.施工缝凿毛后,应用清水冲洗干净,凿毛处混凝土浇筑前不得有积水。

c.严禁在混凝土终凝前进行下一道工序施工。

4.2.2 绑扎钢筋

a.钢筋安装时,严格控制保护层厚度。钢筋与模板间设置足够数量、强度高于墩墙设计强度的垫块;侧面使用垫块埋设铁丝,并与钢筋扎紧;所有垫块均匀交错布置。绑扎钢筋的铁丝和垫块上的铁丝均按倒,不得伸入混凝土保护层内。

b.绑扎钢筋时为防止钢筋偏位,采取吊线方法以方便下道工序施工。钢筋接头位置,严格按设计规定或施工验收规定错开设置。钢筋绑扎时,质检员复核钢筋料单正确无误后,钢筋工按设计施工图进行绑扎,并垫好保护层。

c.钢筋绑扎完后,做好初检、复检,检查合格并完善记录签字后,由质检员终检,终检合格提请监理检验,监理单位检验合格后进行下一道工序的施工。

d.钢筋搭接焊缝厚度要求达到0.5倍钢筋直径,其他要求执行《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18—2012)。

4.2.3 金属止水埋件安装

4.2.3.1 安装前准备

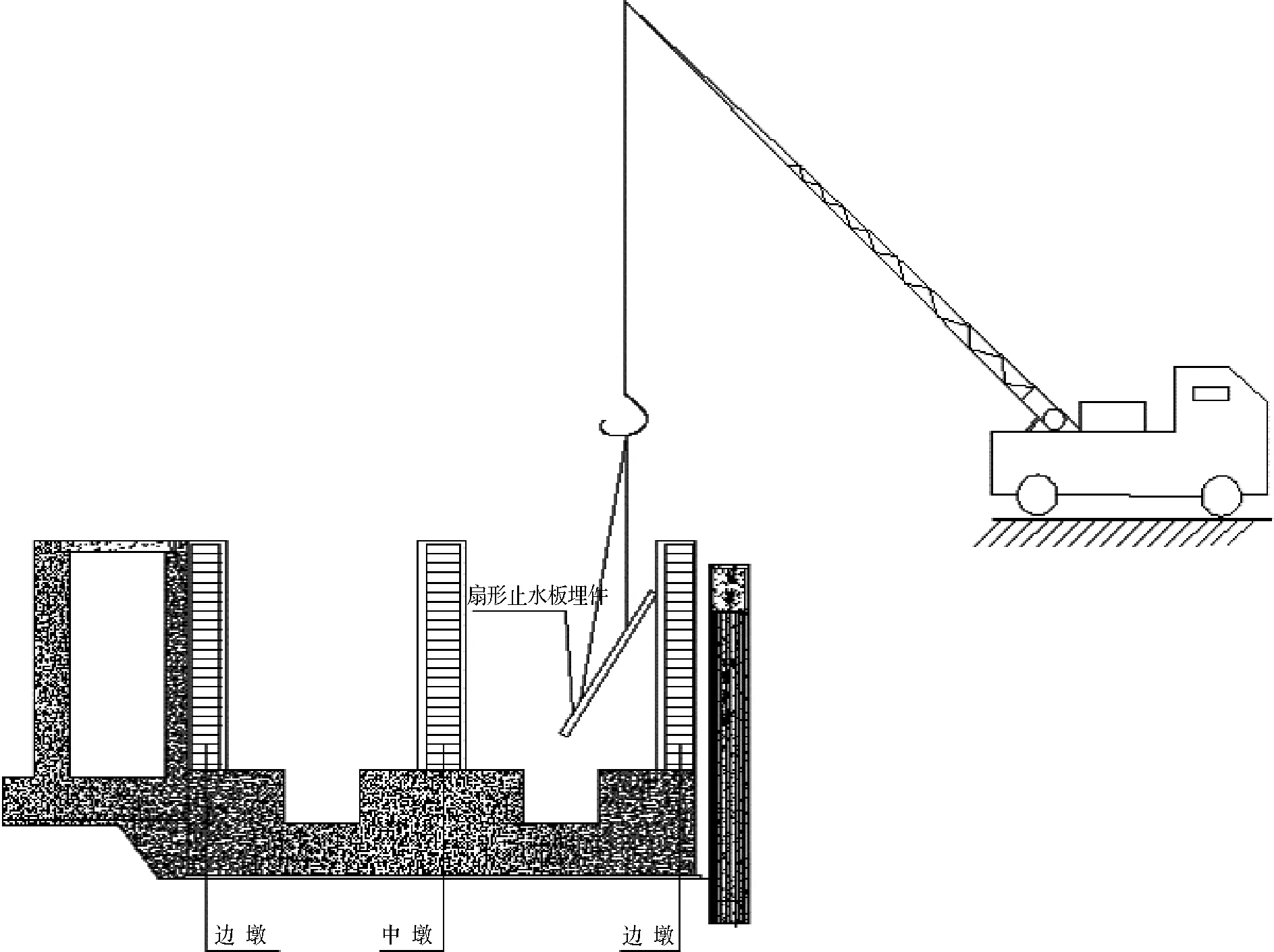

闸墩金属止水埋件在场外加工完成,安装前检查工作面施工条件和埋件外观质量。其吊装见图2。

图2 金属止水埋件吊装示意图

4.2.3.2 金属止水埋件安装

a.金属止水埋件安装主要控制工作面到孔口中心距、垂直度、局部平面度以及曲率半径,施工时派人监测两侧金属止水埋件的跨距及同一高程两个埋件工作面连线与门槽中心线的平行度。

b.在两个止水埋件之间预搭设排架支撑,两端各留出30cm左右的距离,准备埋件吊装施工,埋件安装完成后进行加固、焊接。

c.边墩金属止水埋件利用吊车悬挂钢丝线的方法安装在边墩指定部位并且进行调整固定,金属止水埋件下部用工字钢进行支撑,内部用φ20钢筋与闸墩模板内的对拉螺栓连接支撑,纵横向间距为50cm,内部加固采用焊接的方式,中墩安装与边墩施工方法相同,其内部加固采用型钢连接,连接中墩两侧采用金属埋件止水。

待边墩与中墩的金属止水埋件内部加固完成后,立即进行外部的支撑加固,两个金属止水埋件之间采用5根φ100钢管进行连接支撑,上两下三形式排布,横向间距1.2m,步距1.5m,将排架和钢管的两端与金属止水埋件进行焊接。通过内部采用型钢、钢筋连接,外部采用钢管、排架支撑,形成内连外撑,将闸门金属止水埋件连接成一个整体,形成整体框架,确保埋件与埋件之间尺寸精度,并且保证在混凝土浇筑过程中避免支撑对金属止水埋件表面的破坏。

4.2.4 模板支护

a.闸墩其余部分模板采用组合木模板,面板为13mm厚竹胶板,内贴5mm厚塑料面膜,竖肋采用18mm厚1220mm×244mm木板,间距100mm;横肋为100mm×100mm木龙骨,间距600mm。两侧模板之间采用φ16对拉螺栓固定。模板支护采用步距1200mm×1200mm脚手架,利用脚手架顶撑、斜撑和钢缆绳对边墙模板进行顶拉,以保证侧墙模板的稳定和牢固。

b.在木模板与金属止水埋件搭接处,将木模板面板压在金属止水埋件上,木模板与金属止水埋件紧密结合,无缝隙,接缝处采用密封胶封堵、封死,确保无漏浆。

4.2.5 闸墩混凝土浇筑

a.闸墩混凝土浇筑前,用清水清理施工缝处,低洼处不得有积水,随后铺一层20~30mm同强度等级的水泥砂浆,然后进行混凝土浇筑。

b.闸墩浇筑从一侧向另一侧对称进行,采用水平分层的浇筑方法,因金属止水埋件安装精度要求,垂直度不大于2mm,所以确定每层浇筑厚度为0.4m,下料口安放在距待浇筑面0.5m处,浇筑速度控制在0.7~0.8m3/min,待中墩及边墩浇至同一高度时将下料口提升1m,继续浇筑。浇筑过程中,相邻闸墩高差不大于0.5m,防止金属止水埋件受力不均产生位移。采用人工振捣密实,振捣器快插慢拔,振捣过程中,将振捣棒上下略微抽动,以使振捣均匀,混凝土表面三搓两抹成活。

4.2.6 模板拆除

当混凝土强度达到1N/mm2时,即可拆除模板,拆模时保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,支撑拆除完成后,将预埋件表面打磨光滑。

4.2.7 混凝土养护

在成型混凝土表面覆盖塑料薄膜进行养护,使混凝土在一定时间内保持湿润,减少混凝土内外温差;闸墩垂直面由专人24小时不间断浇水养护,养护时间不少于28天。

4.2.8 监测

闸墩混凝土浇筑前在模板外侧做独立支架,沿闸墩轴线间距1m均匀悬挂4个垂球,监测侧模及埋件垂直度,偏移范围不大于10mm;在埋件外架设独立钢管支撑,每跨设置上中下三道支撑,取钢管跨中位置为位移监测点,共6个监测点,偏移范围不大于2mm,并在首末端位置设变形监测点,共计12个,偏移范围不大于30mm,浇筑过程中,在闸墩四周安装4架全站测量仪器,测量人员利用全站仪将目镜中十字丝对准位移监测点和变形监测点并固定,并在垂球处安排专人利用卷尺监测垂直度,浇筑过程中每10min监测一次,并记录。浇筑过程中发现偏移时调整浇筑速度和分层厚度,埋件偏移量过大时,停止浇筑,并利用千斤顶调整偏移量,保证安全,保证质量,有效防止重大安全事故发生。监测点布置见图3。

图3 监测点布置图 (单位:mm)

5 材料设备

5.1 主要材料

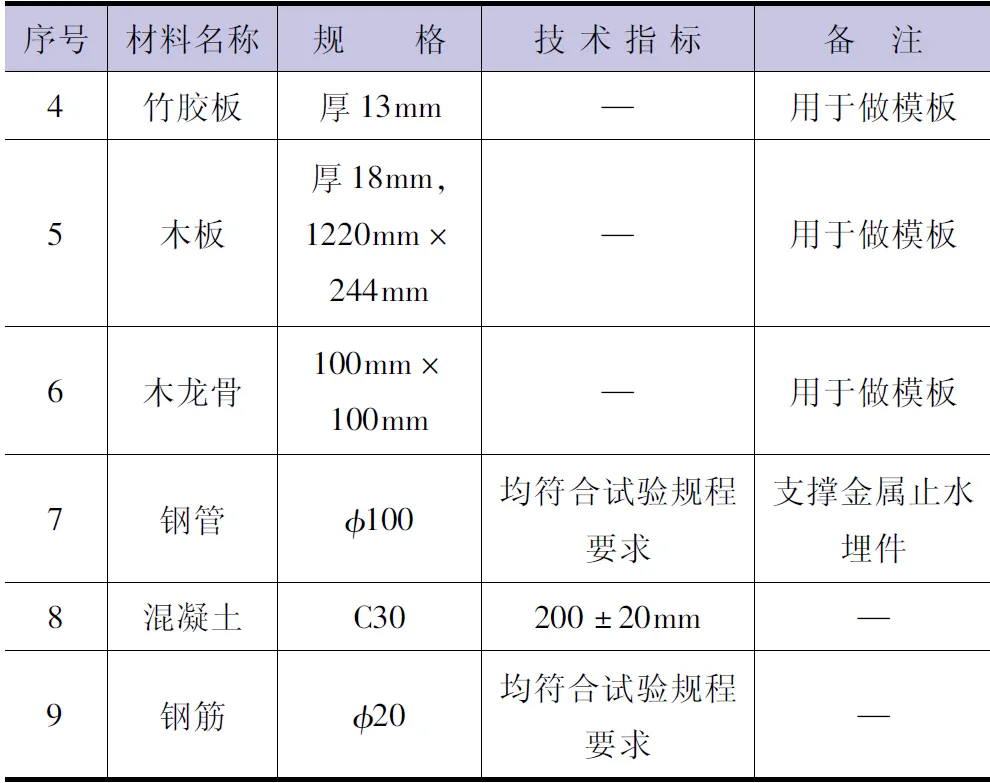

施工所用主要材料见表1。

表1 主要材料

续表

5.2 主要机具设备

施工所用主要机具设备见表2。

表2 主要机具设备

6 质量控制

6.1 模板(金属止水埋件)安装质量控制

a.安装过程中对埋件水平位置及高程进行监测。

b.木模板与金属止水埋件搭接处无缝隙,保证搭接宽度,并采用密封胶封堵,确保无漏浆。

6.2 混凝土浇筑质量控制

严格控制浇筑顺序,保证同期浇筑的闸墩对称、均匀浇筑,分层厚度不大于0.4m,高差不大于0.5m。

6.3 钢管支撑拆除质量控制

钢管拆除时,避免破坏金属止水埋件,分两期拆除,一期切割预留10mm,二期人工打磨光滑平整。

7 应用效果

本技术利用金属止水埋件代替部分侧模板,一次性浇筑成型,避免二次施工,减少施工步骤,减少投入,加快施工进度,有利于保障工程工期。

本技术比现有技术施工工期缩短18天,占总工期36%,节省人工72工日。节约人工费14400元,节约材料费14041.86元、检测费8000元,共计节约36441.86元,占此分部工程总费用的7.35%。

应用本技术进行闸墩一次浇筑,有效提高了闸墩施工效率,且保证了混凝土浇筑完成后的闸墩表观质量,闸墩混凝土与金属止水埋件结合紧密,不仅保障了水闸运行安全,也获得了多项社会荣誉。西郊砂石坑蓄洪工程更是荣获了2013—2014年度全国水利建设工程文明工地和北京市水利行业优质工程。

8 结 语

本技术适用于水利工程建设中含金属止水埋件闸墩施工,在西郊砂石坑蓄洪工程阜石路分洪闸闸墩浇筑施工中应用了本技术,闸墩两侧扇形止水预埋件与闸墩一次浇筑成型,提高了闸墩整体稳定性,保证了扇形止水预埋件表面光滑、平整,避免了因闸门与闸墩之间贴合不紧密而出现的漏水现象,解决了闸墩与金属止水埋件施工工序多、复杂,分期施工等问题,确保了金属止水预埋件与闸墩之间黏结程度、稳定性和质量,由于采用一次性支模技术,工作效率高,施工速度快,施工工期缩短,已显现出良好的经济和社会效益。本技术科学实用,易于推广,可为类似工程提供经验。