OCT 在白内障术前筛查的应用

2021-04-29陈博文

陈博文

(广东省台山市人民医院,广东 台山 529200)

0 引言

白内障是因晶状体混浊引发的视觉性障碍性疾病,晶状体为人体眼球中关键的光学部件,一般情况下为透明。若因多种原因导致晶状体蛋白质变性发生混浊,对患者视力将造成不同影响,进而影响生活质量,若不及时接受治疗,患者有失明的可能。临床针对此类患者多使用手术方式,切除已混浊的晶状体,植入人工晶体,改善视力。部分患者术后视力恢复效果不佳,主要是因术前存在眼底病理变化导致影响恢复。目前眼部B超多应用于白内障术前筛查,但在检查患者眼底黄斑区细微病变时,误诊、漏诊率较高,对患者术后恢复造成一定影响。因此优势更为明显的光学相干断层扫描(OCT)开始得到临床广泛关注。光学相干断层扫描为具有较高发展前景的新型层析成像技术,该检查方式对黄斑区病理变化具有较高灵敏度,可有效检出眼底病变[1]。本研究从我院选取适量病例为调查研究对象,调查研究内容如下文所描述。

1 资料与方法

1.1 一般资料。从我院选取调查研究对象300例,所有患者均接受眼部B超检查、光学相干断层扫描。男180例、女120例,年龄范围44~78岁,平均(59.2±3.5)岁。300例患者年龄、性别对比(P>0.05),差异无统计学意义,可进行实验对比。

1.2 纳入和排除标准。纳入标准:①与《白内障诊断与手术治疗的临床观察》[2]北方药学(2014)中白内障相关诊断标准相符;②所有的患者参加本次实验都是出于自愿,且愿意在实验过程中积极合作的,并签署知情同意书;③患者在治病过程中记录的资料没有损坏或残缺。排除标准:①合并消化系统的恶性肿瘤、心脑血管和严重的肝脏肾脏等重要脏器疾病还有免疫系统疾病;②思维逻辑异常者、糖尿病或对实验无法积极配合的患者;③拒绝实验;④玻璃体疾病;⑤有凝血功能方面的障碍及血液系统疾病;⑥内分泌、传染性疾病;⑦角膜病变。

1.3 方法。眼部B超检查方式:使用医院提供的设备仪器展开检测,观察眼底有无异常回声、血流信号等。检测玻璃体腔的长度、眼轴、晶状体厚度等。光学相干断层扫描方式:运用深圳市斯尔顿科技有限公司生产的眼科光学相干断层扫描仪(粤械注准20142220290),利用复方托吡卡胺滴眼液(批准文号:国药准字H20055546生产企业:沈阳兴齐眼药股份有限公司 用药规格:1mL×1支/盒)促进瞳孔放大后检测视盘、神经纤维层厚度、视网膜及后部玻璃体界面等,也可直接在小瞳孔情况下检测。指导受检者正确坐于显微镜前,将接受检测的眼睛与镜头对齐,保持头部稳定,告知受检者用接受检测的眼睛注意观察内固视点。调节内、外固视点,获取质量高的眼底图像。扫描时需上下调整控制面板的操控杆,待电视监视器上显现出扫描位置的光学相干断层扫描图像,及时冻结、保存图像,方便后续分析。从冻结存储的图像中选出要进行详细分析的部分,由图像特点,选用合适方法展开分析,观察发生病理变化的位置,判断病变性质。

1.4 临床评价。对比眼部B超、光学相干断层扫描筛查眼底病变(玻璃体后脱离、视网膜劈裂、视网膜脱离、老年性黄斑变性等)的结果。

1.5 统计学处理。将本研究的300例接受治疗的白内障患者在检测过程中的有关数据录入到SPSS 22.0统计软件进行数据统计分析,两组患者的扫描筛查结果(玻璃体后脱离、视网膜劈裂、视网膜脱离、老年性黄斑变性等)等计数资料用率(n/%)表示,组间对比进行检验(P<0.05),两组患者间的差异有统计学的意义。

2 结果

2.1 300例患者使用眼部B超、光学相干断层扫描两种筛查方式筛选眼底病例数结果对比。300例患者使用光学相干断层扫描发现老年性黄斑变性9例,玻璃体后脱离5例,视网膜脱离4例,视网膜劈裂2例,黄斑裂孔4例,黄斑前膜4例,黄斑水肿8例,共计36例,300例患者使用眼部B超发现老年性黄斑变性0例,玻璃体后脱离4例,视网膜脱离3例,视网膜劈裂0例,共计7例,详情如表1。

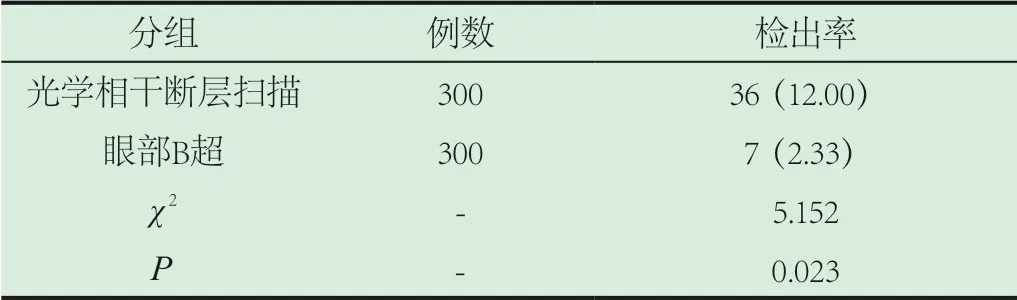

2.2 300例患者使用眼部B超、光学相干断层扫描两种筛查方式眼底病检出率对比。300例患者使用光学相干断层扫描筛查眼底病变的检出率(12.00%)高于使用眼部B超筛查结果(2.33%)(P<0.05),两种检查方式间差异存在统计学方面的意义,详情如表2。

表2 300例患者使用眼部B超、光学相干断层扫描两种筛查方式眼底病检出率对比[n(%)]

3 讨论

局部营养障碍、辐射、中毒等多种原因均可导致晶状体代谢混乱,使晶状体蛋白质变性发生混浊及为白内障。随着年龄增长,发病率逐渐上升,40岁以上人群发病率较高。患者视力进行性减退,可能产生眩光感,发病单、双侧性,两眼发病时间可不同,对生活质量产生较大影响。早期可使用药物缓解病情,根据患者病情选择合适手术方式恢复视力。部分患者术后视力恢复效果不佳,与术前未有效筛查出眼底病具有较大关系。眼部B超可观察患者眼球后部结构,进而对白内障作出诊断。但该检查方式需患者闭上双眼才可进行,无法准确确定患者眼部位置,不能有效检出微小病理变化。光学相干断层扫描技术利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射、几次散射信号,经扫描,得到生物组织结构图像,有效检出视网膜组织微小病理变化,显示病变位置处、层次[3]。

本研究使用光学相干断层扫描筛查眼底病变的检出率高于使用眼部B超筛查结果(P<0.05),两种检查方式间差异存在统计学方面的意义。认为光学相干断层扫描方式可有效提高白内障术前眼底病检出率,在一定程度预知术后恢复效果,有利于减少医患纠纷。光学相干断层扫描技术为具有较大发展前景的一种新型层析成像技术,被广泛应用于眼科、皮肤科及牙科等临床诊断中,为医生制定治疗方案提供借鉴意义[4]。该技术方式可实现对生物组织高分辨率的非侵入层析测量,非接触性、无创,进而对视网膜横截面展开扫描,准确查到较微小的病理变化,可将病理变化的位置、层次等均清楚显示[5]。整个检测过程耗时较短,较大程度上缓解患者不适,有效提高眼底病检出率。医生后续使用立体图片告知患者具体病情,使患者在术前对术后恢复效果做好心理准备,可减少医患纠纷,构建和谐医患关系[6]。姜蓉[7]通过718例白内障患者的临床资料分析OCT的临床价值,经研究发现该技术方式可有效发现黄斑区隐匿病理变化,对术后视力恢复具有重大意义。夏侯梨等[8]对160例接受白内障超声乳化吸除术治疗的患者展开研究后发现术前行黄斑部光学相干断层扫描组的黄斑疾病检出率高于眼底照相组,与病理诊断结果符合率较高,认为光学相干断层扫描方式可直接显示出黄斑区结构形态,有助于减少漏诊、错诊,更准确的检查患者眼部黄斑区有无发生病理变化,对患者术后视力改善具有有较大意义。患者的临床检测效果良好,本研究结果与之一致。在白内障术前运用OCT筛查可以提高眼底病检出率,减少漏诊、错诊,促进术后视力恢复,从而使其生活质量得到提高。综上所述,在白内障术前运用OCT筛查效果确切明显,可准确诊断眼底病理变化,发现黄斑隐匿病理变化,提高检出率,为医生制定治疗方式提供有用参考资料,适合于临床大量的推广和使用。