邻避事件中的公众情绪、政府回应与信息转发意愿研究*

2021-04-29王法硕

李 悦 王法硕

(华东师范大学公共管理学院 上海 200062)

0 引 言

如何化解邻避冲突,避免其激化为剧烈的群体性事件,是当前学界关注的一个研究热点。邻避冲突本质上是一种源于不满情绪的抗争行为,探讨其中的情绪问题既是应有之义,也具有重要的理论意义和实践价值。目前已有学者关注情绪对邻避事件发生、发展的影响[1],也有学者针对邻避事件中的情绪前因进行探讨[2]。这些成果虽已取得可喜进展,但大多聚焦于可能受到邻避设施影响的当地利益相关公众,对于非利益相关公众(不会受到邻避设施影响的其他公众)这一主体却鲜有涉及。

社交网络时代,在推动邻避冲突向群体性事件的转化过程中,非利益相关公众已成为一股不可忽视的力量。这些个体在此类事件中虽无直接利益诉求,却可“趁机”在网络空间宣泄平时的积怨和不满。从情绪感染的视角来看,这种隔岸观火式的“起哄”,在社交媒体的催化下,可能导致充斥着各种负性情绪的舆情快速蔓延到当地的利益相关公众之中,煽动和放大当地的社会消极情绪,从而激化邻避冲突[1]。因此,探讨非利益相关公众的情绪感受对舆情传播的影响具有重要的现实意义。

网络信息的传播本质上是一种人际信息交流,在这些言语信息中常常夹杂着各种情绪表达[3]。甚至在某些情况下,人们所转发和希望传递的并非具体的信息或内容,而是一种情绪和感受的表达或宣泄[4]。当前有关情绪与舆情关系的研究大多集中在探讨舆情演化中情绪本身的产生机理及其变化趋势[5-6]。虽然也有学者关注到了情绪对舆情传播的影响[7-8],但这些研究大多采用数学建模和仿真研究范式,分析舆情传播在情绪影响下的总体演变趋势,鲜有触及其中的微观动力机制,即个体对舆情信息的转发意愿。舆情传播本质上源于个体对信息的转发行为,回到引发行为的转发意愿这一微观机制中寻找问题根源,有助于更好的把握舆情传播的动力和规律。

在邻避类舆情事件中一般存在两类信息:一类是来自非官方的信息,这类信息往往夹带着负面的情绪(如利益相关公众对邻避事件的抱怨);另一类则是官方信息,这类信息更多旨在对公众关心的问题进行回应(如对邻避事件的澄清和解释)。从政府舆情引导的角度来讲,理想状态是:一方面,在政府还未做出信息回应时,避免公众抱怨等非官方信息的快速散播。因为个体的负性情绪宣泄一旦失控,极易裹挟整个网络舆论迅速升级成为群体情绪的宣泄,甚至导致普通问题转变成为重大公共事件。另一方面,在政府做出信息回应后,增加“官方澄清和解释信息”的曝光度和传播范围。这样有助于缓和网络负性情绪的发酵,对于邻避冲突升级的防范具有积极意义。

比较遗憾的是,当前研究更多是将各种信息混杂一起对舆情传播进行整体分析[9],鲜有研究分别对上述两类不同信息的传播规律进行探讨。本研究将基于情境模拟的心理学实验研究范式,在邻避事件情境下,以非利益相关公众为对象,分别探讨情绪感受如何对其转发非官方和官方两类信息的意愿产生影响,以期在更为微细的颗粒度上勾勒舆情传播的动力机制。具体讲,本研究将基于多阶段的实验设计,首先探讨在政府还未做出信息回应时,非利益相关公众的负性情绪对其“非官方信息”转发意愿的影响;然后探讨情绪变化如何受到政府回应信息的影响;最后探讨在政府回应后,这些公众的情绪感受对其“官方回应信息”转发意愿的影响。

1 文献回顾与假设分析

1.1情绪感受与非官方信息的转发意愿当人们经历一个情绪性事件时,会产生一种分享和谈论该事件的需求,这种现象被称为“情绪的社会分享”[10]。我们注意和记住什么以及如何做出决策判断都会受到情绪的影响[4]。容易引发病毒式传播的内容往往是那些能激发受众情绪体验的信息,情绪感受越强烈,人们对诱发情绪的信息进行分享的意愿越强烈[10]。换言之,事件信息所引发的情绪体验强度越高,越有可能被个体所关注、转发和传播。比如,在网络论坛中,相对那些没有使用情绪性语言的个体,使用带有情绪性语言的个体会收到更多的反馈[11]。此外,基于微博的研究也发现,帖子中所蕴含的情绪性越多,该帖子越容易被转发且传播的速度越快[12]。此外,人们普遍持有一种消极偏向(negativity bias),相比中性或积极信息,总是更倾向于关注消极信息,竭力避免负性事件的发生。因此,社交媒体中含有负面情绪的帖子往往会比积极情绪的帖子收到更多评论[4]。负面情绪(尤其是愤怒等)的社会分享,一方面能给个体带来情绪的释放和缓解;另一方面能引起共鸣,增强个体与他人的社会联结[13]。研究发现,情绪感受(尤其是消极情绪)的增加会显著增强个体对微博信息的转发意愿[14]。因此,我们提出如下假设:

H1:公众的负性情绪感受会显著提高其对于非官方信息的转发意愿。

1.2政府信任对转发非官方信息的缓冲效应当人们感到传言的可信度高时,往往倾向对其进行传播[15];反之,当感到其可信度低时,人们的转发意愿也会随之降低。对于自己所认同的对象人们总是持有一种积极的态度和信念,面对有关认同对象的负面传言时,人们通常倾向质疑而非相信,也不愿对其进行传播。因为这样做不仅会给认同对象带来消极影响,也会对自己的自我概念(self-concept)认知产生损害[16]。对政府的信任反映了个体对政府执政效力与执政态度的认同程度,政府信任越高说明个体对政府的认同程度越高[17]。高政府信任的个体在面对可能给政府带来消极影响的情绪性邻避事件信息时,为了避免损害自我概念,会减少转发该信息的意愿。

另一方面,人们总是希望给他人留下一个积极印象,避免留下一个消极印象,这种“自我呈现”方面的顾虑也是影响人们在网络上转发信息的一个重要因素。相比微博等非熟人性质的社交媒体,个体可能更为在意自身在朋友圈的形象[18]。对于自己所质疑的传言,个体更有可能将其视为不实谣言,而传播这种谣言往往不被社会规范所接受。因此,当高政府信任的个体预期传播这种负面消息会有损自己的形象时,就会尽力避免对其进行转发。

此外,当人们感到自己某些可控的行为给自己的认同对象带来了消极负面的影响时,往往会产生一种愧疚心理,并试图通过某种方式对此进行补偿[19]。一定程度上讲,相比已经体验到的情绪,预期的情绪体验对人们行为的驱动效应更强。比如,预期愧疚不仅能阻止个体做出引发这类情绪的某种行为,也会驱使个体表现出更多的道德和亲社会行为(如捐赠、环保等)[20]。研究表明,与引起愤怒和不满等情绪的信息相比,人们更不愿转发那些会引起愧疚情绪的事件信息[10]。因此,对政府信任程度高的个体,往往不愿转发自己存疑且可能会给政府带来消极影响的信息,以此避免愧疚情绪的产生。综上,我们提出如下假设:

H2:政府信任会减弱公众的负性情绪感受对其非官方信息转发意愿的影响。

1.3政府回应对公众情绪感受的影响情绪会影响个体对相关信息的回忆、注意、筛选和加工。当个体因获悉某个消息而产生担忧后,就会尤为关注那些有助于缓解担忧的后续信息,包括事件原因以及保护性措施相关的信息等;而当某事件诱发个体愤怒的情绪状态时,则会更为关注该事件主体的责任归属信息[21]。基于情绪的“趋避(approach-avoidance)”特征,负性情绪可以进一步分为趋近性情绪和回避性情绪。回避性情绪(如恶心)会使得个体让自己尽量“忘记”和远离诱发这种情绪的事件信息;而趋近性情绪(如愤怒)则会驱使个体仔细寻求和审视更多信息,以求寻找到某种解决方案[22]。

当舆情事件诱发公众产生不满等趋近性负面情绪后,人们会产生强烈的信息搜寻需求,以期获得更多确定性的信息来消除和缓解负性情绪。相反,若个体没有获得足够信息,这种负性情绪就会进一步激化。对此,国内也有学者敏锐地指出,舆情事件中的消极情绪宣泄体现了公众对政府明显的信息抗议特征,但这并非出于公众与政府的对立之意,而更多是源于相关事实信息的缺乏和对政府回应的期待[23]。研究发现,当事人的回应会影响网民的情绪反应,回应内容让人感到的真实可信度越高,越有助于消除负性情绪[24]。可以推断,政府对舆情的回应有助于缓解公众的负性情绪。因此我们提出如下假设:

H3:政府回应会显著减弱公众的负性情绪体验。

此外,人们负性情绪的缓解程度还取决于政府信息回应的透明程度。政府回应信息的透明度越高,意味着向公众传递的信息越详实充足[25],政府与公众之间的信息不对称程度也会随之缩小。在这种情况下,公众对于信息获取的需求以及政府回应的期待都能得到更好满足,从而使得其负性情绪进一步减少[23]。另一方面,负性情绪的减少也与个体对政策的接受程度密切相关。公众对一项政策的理解和接受程度越高,越易对其产生积极的正面感知,负性的情绪体验相应也会得到更多消解。透明度高意味着为公众提供来自权威专家的有关决策尤其是决策过程及其理由的详细信息[25]。研究发现,政策制定过程的透明度越高,人们对该政策的合法性感知和接受程度也会越高[26],相应也会产生更少的不满情绪。此外,说服的详尽可能性模型指出,在低卷入动机状态下(比如与个人利益不是非常相关的事件),个体倾向对说服信息进行边缘性加工,即容易被信息的表面内容(包括信息数量、公正性体现以及说服者的权威性等)说服[27]。因此可以推断,政府回应的透明度越高,对非利益相关公众的说服效应越强,他们对事件的接受程度也会越高,从而产生更少的负性情绪体验。综上,我们提出如下假设:

H4:政府回应的透明度越高,对负性情绪的减弱效应越明显。

1.4情绪感受与官方回应信息的转发意愿情绪是一种具有信号功能的体验,当个体处于负性情绪状态时,这种生理唤醒状态会让个体感到自己所期待的目标并未达成,体会到一种不满的状态[28],反之,负性情绪减少所产生的满意状态,会让人们更加相信政府回应信息的合理性,从而更加愿意对其进行传播。因为这种对事实的澄清行为往往为社会规范所鼓励,这样做将有利于个体维持积极的自我形象。此外,人们通常也愿意向他人传递一些自己所相信的积极信息来帮助他人减少不确定性,这样做不但能让自己产生积极的体验,也能获得信息接收者的更多好感而让自己受益[29]。

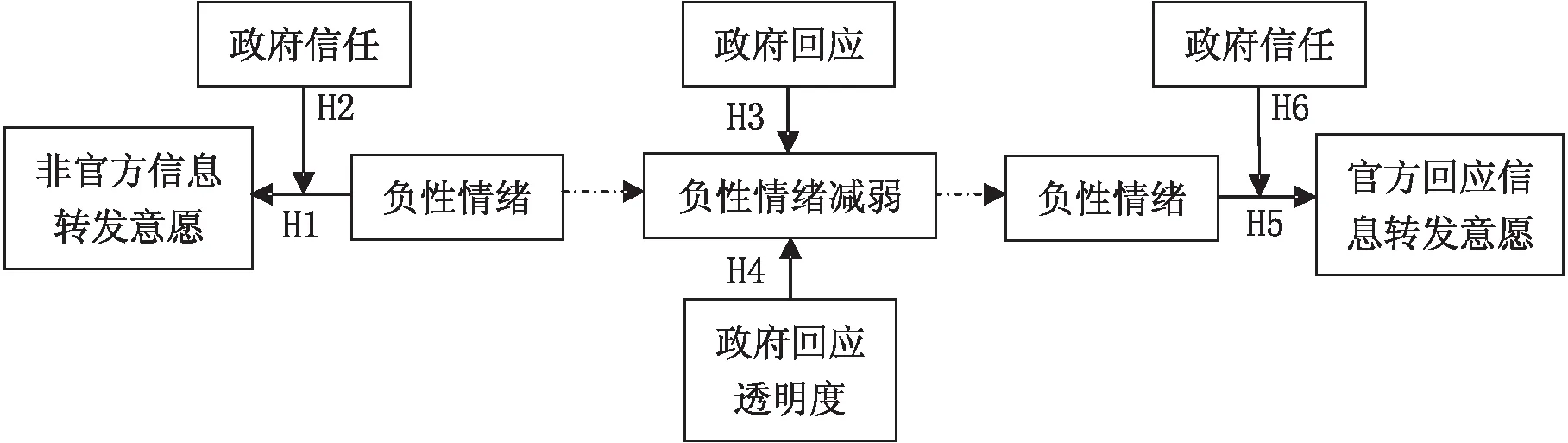

图1 研究模型

另一方面,当人们意识到自己的态度或行为之间不一致时,就会产生一种失调感,驱使个体采取行动去改变自己的态度或避免做出某种行为,以求实现认知协调[10]。从这个角度讲,面对政府的回应,依然体验到高负性情绪的个体,会意识到自身对于政府回应或该事件仍然处于不满状态。在这种情况下,个体则很难有意愿将政府回应的相关“澄清”信息传播出去,因为这种澄清行为与他们自身的不满态度之间相互矛盾,这样做将会使得他们体验到更多的认知失调。可以推断,面对政府的回应,当个体体验到更少的负性情绪时,会更加愿意对这种澄清信息进行传播。综上,我们提出如下假设:

H5:政府回应后,公众的负性情绪体验越低,转发官方回应信息的意愿越强。

1.5政府信任对转发官方回应信息的强化效应在利他动机的影响下,个体会表现出积极主动的辟谣等应对行为,以减少和避免不实谣言扩散对社会所产生的危害性影响[30]。人们的政府信任越高,对政府回应信息的相信程度也会越高,因而能够更为理性的看待那些夹杂着负性情绪的舆情信息,意识到任由这些负面的信息肆意散播所可能产生的社会危害,从而有更强的意愿对旨在“澄清”的政府回应信息进行转发。另一方面,由于人们的自我概念认知往往与认同对象紧密关联,传播有利于自己所认同对象的积极信息,有助于人们维持积极的自我形象并减少内心冲突[31]。个体对政府的信任与认同程度越高,帮助政府转发回应信息的意愿也会越强,以此帮助自己获得更为积极的自我概念认知。

此外,正如前文所述,预期的情绪体验是一种很强的个体行为驱动因素。羞愧情绪不仅源于做了“非为”之事,也可能源于没有做出“行善”之举,比如没有提供帮助行为。当个体预期,由于自己没有做出某些可控的行为(比如转发有助于澄清的政府回应信息),而可能使得自己所认同的对象蒙受损失后,就会滋生一种预期的愧疚感[19]。这种预期情绪会触发他们更强的动机和意愿来做出转发行为。相关研究也发现,对官方社交媒体的信任会促进公众表现出更多的主动辟谣行为,包括积极转发权威官方信息和转发澄清、辟谣的信息[30]。综上,我们提出如下假设:

H6:政府回应后,公众的负性情绪体验越低,其转发官方回应信息的意愿越强,这种影响效应在高政府信任时会被增强。

图1为本文研究模型和假设的总览。

2 实验研究

2.1实验设计实验采用2(情绪性:高负性情绪、低负性情绪)×2(回应透明度:高透明、低透明)双因子组间设计。实验材料以“高铁修建穿过城区”这一邻避型事件为背景,假设被试在朋友圈读到了一篇有关“高铁修建”的文章信息,文中提到某市由于拟建的高铁离住宅小区较近而遭到小区居民的抵制和反对。实验情境中,被试的身份被设定为与该邻避事件没有关系的非利益相关公众。被试需要在阅读完文章信息后,填写自己对该信息进行转发的意愿。

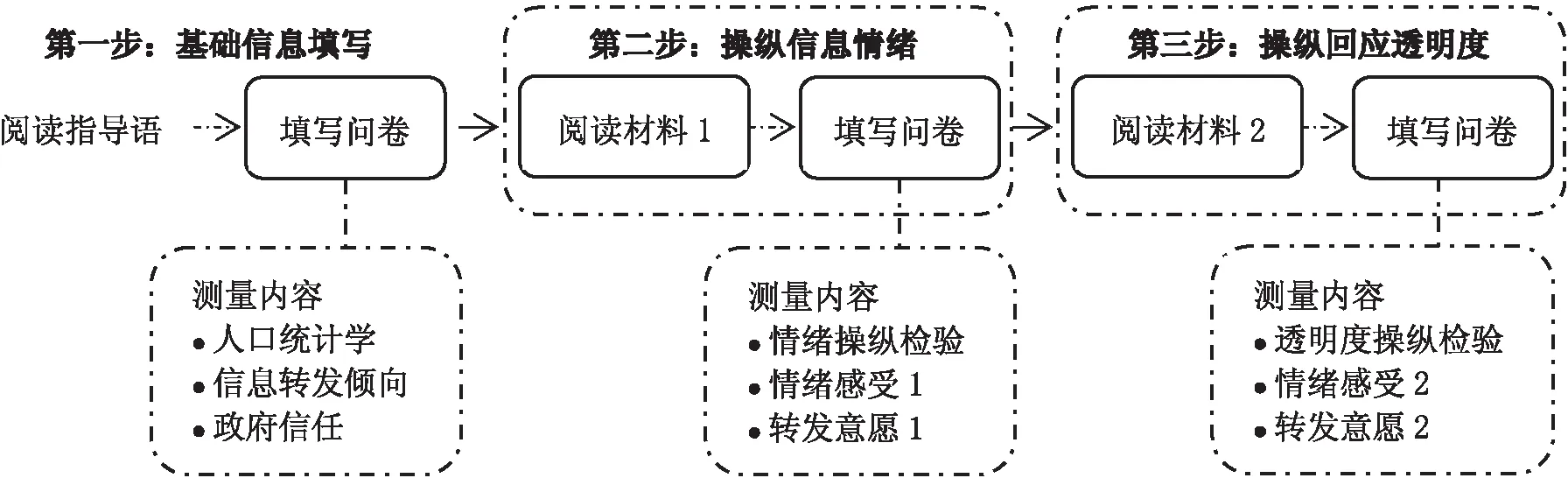

完整的实验流程包括三个环节,具体如图2所示。

图2 情境实验全景

第一步,在阅读实验材料前,被试首先阅读指导语,然后填写人口统计学信息以及两个变量:(1)信息转发倾向,评估被试在朋友圈中转发信息的偏好。本文将此作为控制变量,以避免个体对舆情信息的转发意愿受到个人转发偏好的影响。(2)政府信任,评估被试对政府总体的信任程度。本文将此作为个体差异变量,在阅读实验材料之前进行填写,是为了避免材料信息对个体信任程度可能产生的潜在影响。

第二步,被试阅读带有情绪性信息的“高铁修建事件”帖子(材料1),然后完成“情绪操纵检验”“情绪感受1(政府未回应时,被试读到来自邻避事件利益相关者的抱怨信息时的情绪感受)”和“转发意愿1(被试对上述信息的转发意愿)”的填写。

第三步,被试阅读政府对该事件的回应信息(材料2),然后完成“透明度操纵检验”、“情绪感受2(被试读到来自政府的回应信息后的情绪感受)”和“转发意愿2(被试对政府回应信息的转发意愿)”的填写。

在实验操纵上,参考已有研究[14],对 “情绪性”的操纵方法主要包括,在帖子标题以及内容的表述中加入情绪化的语气与词汇来增加情绪强度,比如“颤栗!在高铁阴影下”“太可怕了”“强烈不满”“太令人失望了”“坚决抵制”等,表达愤怒、不满等负面情绪。对于“政府回应透明度”的操纵,参考已有研究[25],在高透明度情境中,不仅提供有关决策结果的信息,还呈现了决策过程以及理由的详细信息,比如“经过铁路道路、环境保护等专家组多轮次认证”“接到附近居民投诉后,项目组与相关专家再次联合开展专题研讨会,经多次实地调研及相关测试”以及“该线路途经……,均已避让……,符合……等相关标准及条例要求”等;在低透明度情境中,则仅仅提供有关决策结果的粗略信息,如“经论证、检测,各项指标符合相关要求和标准”等。

2.2变量测量本文采用7点量表(1=非常不符合,7=非常符合)对所有变量进行测量。作为控制变量,对于“信息转发倾向”的测量包括“我喜欢在朋友圈转发各类消息”和“我经常在朋友圈转发各类消息”2个条目(α信度系数=0.935)。对“政府信任”的测量参考已有研究[32],包括“政府有能力满足社会、公众的合理需要”等4个条目(α信度系数=0.787)。对“情绪感受”的测量,参考了差异情绪量表[33]。考虑到本研究主要是与邻避型事件相关的情绪,因此选择了“愤怒、厌恶、悲伤、失望”四种负面情绪来进行测量,如“我对此事感到愤怒”(两次情绪感受的α信度系数分别为0.817和0.917)。对于“转发意愿”的测量参考已有研究[14],包括“我倾向转发此条消息”等3个条目(两次转发意愿的α信度系数分别为.944和.953)。所有变量的信度系数均符合实验要求。

2.3研究样本样本包括在读本科生、研究生以及有工作经验的在职人员。将被试随机分到“高情绪-高回应透明度”(N=74)、“高情绪-低回应透明度”(N=95)、“低情绪-高回应透明度”(N=81)以及“低情绪-低回应透明度”(N=77)4个实验组中,共计327份有效样本。有效样本平均年龄为27岁(SD=7.35),其中女性占40.4%,男性占59.6%。

3 研究结果

3.1操纵检验用“我认为此篇文章带有明显的情绪”对情绪性操纵进行检验。独立样本T检验表明,高情绪组(M=5.96)和低情绪组(M=4.53)对情绪的感受存在显著差异,t(325)=12.55,p<0.001,说明在高情绪情境下被试产生了更高的情绪感受,实验对情绪性的操纵有效。政府回应透明度用“政府的回应是合理的”等题项进行测量[26]。独立样本T检验表明,高透明组(M=6.01)和低透明组(M=5.07)对回应透明度的感知存在显著差异,t(325)=9.92,p<0.001,说明实验对回应透明度的操纵有效。

3.2假设检验

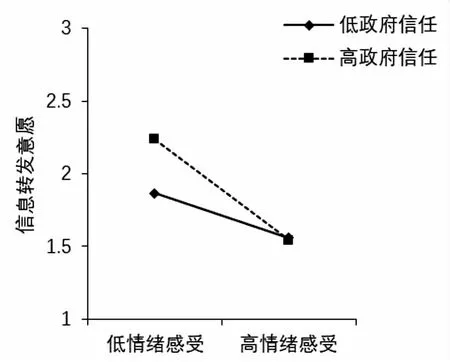

3.2.1 情绪感受对非官方信息转发意愿的影响 首先检验情绪感受对非官方信息转发意愿的直接影响,然后检验政府信任在其中的调节作用。将人口统计学和信息转发倾向作为控制变量纳入模型之中,在进入回归方程进行调节检验之前,对情绪感受与政府信任这2个变量进行中心化处理。由表1中的模型1可知,情绪感受对信息转发意愿有显著影响(β=0.251,p<0.001),说明当信息使得个体产生的负性情绪感受越高时,个体越倾向对此信息进行转发,假设1得到验证。由表1中的模型2可知,情绪感受与政府信任的交互项对个体的信息转发意愿有显著影响(β=-0.106,p<0.05)。由图3可知,当政府信任高时,会减弱负性情绪感受对转发意愿的正向影响,假设2得到验证。

表1 情绪感受对非官方信息转发意愿的影响

图3 负性情绪感受1与政府信任的交互效应

3.2.2 政府回应对情绪感受的影响 首先,检验政府回应前后,个体情绪感受的变化程度,配对样本T检验结果表明,政府回应后的负性情绪(M=2.90)显著低于政府回应前的负性情绪(M=4.03),t(326)=14.82,p<0.001,说明政府回应能显著降低个体的负性情绪,假设3得到验证。其次,检验政府回应透明度高低对于个体负性情绪的减少是否存在差异,独立样本T检验表明,高回应透明度下的负性情绪减少程度(M=1.59)显著高于低回应透明度(M=0.69),t(325)=6.322,p<0.001。该结果表明,政府回应透明度越高,负性情绪的减少程度越大,假设4得到验证。

3.2.3 情绪感受对官方回应信息转发意愿的影响 首先检验情绪感受对官方回应信息转发意愿的直接影响,然后检验政府信任在其中的调节作用。除了人口统计学和信息转发倾向,同时将情绪感受1作为控制变量纳入模型之中,以此控制先前情绪体验可能产生的干扰效应。在进入回归方程进行调节检验之前,对情绪感受与政府信任这2个变量进行中心化处理。由表2中的模型1可知,负性情绪对信息转发意愿有显著影响(β=-0.218,p<0.001),说明当政府的回应信息使得个体产生的负性情绪越低,个体越倾向对此官方信息进行转发,假设5得到验证。由表2中的模型2可知,情绪感受与政府信任的交互项对个体的信息转发意愿有显著影响(β=-0.100,p<0.05)。由图4可知,当政府信任高时,会增强负性情绪感受对转发意愿的负向影响,假设6得到验证。

图4 负性情绪感受2与政府信任的交互效应

4 结论与讨论

研究表明,在邻避事件的舆情传播中,情绪感受、政府信任以及政府回应是影响微观个体转发行为的三个关键变量。其一,负性情绪感受是影响个体转发舆情信息的一个重要因素。在政府未回应时,非利益相关公众的负性情绪越高,对来自“非官方”的抱怨信息的转发意愿越强;而在政府回应后,非利益相关公众的负性情绪越低,对来自政府的“官方回应”信息的转发意愿越强。其二,对政府的信任能够减弱负性情绪对“非官方”抱怨信息转发意愿的正向影响,也能增强负性情绪对“官方回应”信息转发意愿的负向影响。其三,政府回应尤其是高透明的回应,能够显著降低非利益相关公众的负性情绪感受。

总体上,本文对已有研究主要有以下三个方面的拓展。a.在研究视角上进行了拓展。已有的研究大多关注邻避事件中情绪本身的扩散问题以及情绪对邻避冲突的诱发效应,本研究则更多探讨了在邻避事件中情绪对舆情传播的影响效应,有助于更为深入的理解情绪在邻避事件演化中的影响机制。b.在研究对象上进行了拓展。已有的研究主要围绕邻避事件中利益相关公众这一主体进行探讨,而在社交媒体时代,非利益相关公众的情绪性参与已成为邻避冲突演化中的一个重要因子。本研究聚焦非利益相关公众这一主体进行探讨,有助于对现有的研究版图进行更为全面的补充。c.在研究方法上进行了拓展。基于建模和仿真来描述总体趋势的演变是当前常见的研究范式,本研究在微观层面采用实验研究方法来探讨情绪对个体信息转发意愿的影响,有助于“剔除”其它因素的“干扰”,更为细腻的刻画各研究变量之间的清晰关系。

本研究有三个方面的启示。首先,揭示了个体情绪的双重效应。在邻避冲突中,由于各类社交媒体的出现,使得看似毫无关联的“非利益相关”公众也成为其中重要的一极。这些公众“借机”所宣泄的负面情绪,在社交媒体的“扩音”下,极有可能感染和放大当地直接利益相关公众的负面情绪和风险感知,从而成为邻避冲突向群体性事件转化的一股重要推手。本研究表明,只要非利益相关公众的负面情绪能得到有效疏导,不但能降低他们对抱怨信息的转发意愿,避免酿成非理性网络舆情,更能增加他们对来自官方的澄清信息的传播意愿,引导网络舆情朝向良性的态势发展。此即“水可覆舟、亦可载舟”。

其次,证实了政府信任在舆情防控中的作用。政府信任在提高社会治理效能方面的作用已得到学界广泛认同,本研究进一步表明,在邻避事件中,政府信任不仅有助于缓解负面情绪对“非官方的抱怨信息”传播的触发效应,对于“官方澄清信息”的传播也有明显的助推作用。在某种带有“负面”性质的事件发生后,防止负性情绪的产生并非易事。对于政府来讲,应关注在公众产生负性情绪后,如何通过一个行为调节机制来避免负性情绪所带来的破坏性效应,而政府信任的建设就是其中一个重要的途径。因此,如何通过制度化治理来确保公众与政府之间形成稳定、可持续的信任关系将是未来研究需要重点关注的一个问题。

最后,验证了政府回应在避免舆情激化方面的积极效用。对于邻避型事件中的非利益相关公众来讲,他们的诉求往往更多偏向感性而非理性,更多是一种情绪的宣泄,而非针对某个利益目标的讨价还价。我们的研究表明,只要能获得来自政府的正面解释性回应,他们的这种感性期望就能得到比较明显的满足,表现为负性情绪的显著减弱。也正是因为缺乏息息相关的利益诉求,这类公众往往倾向对信息采取“边缘性”加工,因此当政府以高“透明”的方式来呈现回应信息时,能够产生良好的说服效果,从而更为显著的降低他们的负性情绪。

本研究的局限性与未来研究方向主要体现在以下方面:a.本文主要聚焦消极情绪进行了探讨,并未涉及积极情绪。消极情绪和积极情绪之间并非简单的此消彼长关系,两者可能并存且同时对个体行为产生影响。未来研究可以深入探讨,政府回应会如何影响个体积极情绪的变化,并进而对个体的信息转发意愿产生影响。b.本文从个体差异的视角探讨了政府信任的影响效应,没有考虑政府信任可能出现的动态变化。未来研究可进一步探讨政府回应前后,个体对政府的信任是否会受到信息刺激的影响,而这种信任的波动又会如何对个体的信息转发意愿产生影响。(3)本研究中,被试在较短的时间内完成了3个阶段的测试,未来研究可以在更长的时间范围内进一步对本文的发现进行验证。