沦陷时期北京电影院兴衰探微

2021-04-27李子淇

李子淇

随着电影学与新历史观、新文化观的碰撞,中国电影史研究视点有了极大的拓展和提升。沦陷时期的电影史研究已成为显学,并积累了相当丰硕的成果。然而既有的研究多集中于伪满映、“孤岛”电影,而拥有一亿人口的华北地区却长期被忽视。若从城市电影史的角度观察,虽然近年来上海、北京①电影史的研究在质与量上都取得了突破,但对沦陷时期北京电影放映业与城市生活的研究还非常薄弱。因此,本文就沦陷时期北京电影放映业的兴衰、电影院与城市空间的关系等问题进行系统分析,期望丰富极具差异性与复杂性的沦陷区电影史研究。

一、全面抗战之前的电影放映业

近代北京城先后作为大清“帝都”、民国初期“国都”和政治中心南移后的“边城”故都,其电影放映业经历了曲折的发展。

(一)早期电影院的发展

清末北京市场环境相对保守,1902年始现商业电影放映,晚于上海、香港和天津。北京第一家电影院即平安电影院由美侨丢付于1905年在东单头条租屋创办,1911年转给英籍印度人巴立经营,1927年被卖给了“影戏大王”卢根。卢根与罗明佑合作,将自己旗下北京和天津的平安以及北京的光明三家电影院与罗明佑的北京真光、中央和天津的皇宫三家电影院合并,成立华北电影公司,由卢根任董事长,罗明佑任总经理。

20世纪20年代是北京电影院扩张时期,电影作为一种新奇的文化消费逐渐进入市民的生活。以戏园为代表的北京传统特色文化消费场所为求牟利,纷纷改建为影院或加演电影,著名的有丹桂戏园改建的真光电影院、吉祥园改建的开明电影院、香厂路的新明剧场。同时,又新建了几座电影院,包括绒线胡同西口的中天电影台、米市大街旁的基督教青年会礼堂、北新华街中央电影院等。据《中华影业年鉴》记载,1927年北京共有14家专映或兼映电影的场所。电影放映市场的繁荣,必然刺激整个电影产业的发展。

1928年,国民政府迁都南京,中央机构纷纷南迁,政商界人口大减,人心涣散,经济萧条。九一八事变后,华北危机不断加剧,电影产业经历了一场颇为严重的危机。以中央影院为例,1932年观众数目为基期,1933年为90%,1934年为70%,1935年为75%。[1]据清华大学学生刘昌裔的社会调查以及沦陷初期出版的《最新北京指南》等资料显示,1937年初北京有真光、平安、中央、光陆、大观楼、国泰、飞仙、钟楼民众、民众教育馆电影部等9家电影院。全面抗战前的北京电影放映业虽较上海滞后,但已有一定程度发展,看电影成为民众特别是青年学生娱乐休闲的重要选择。

(二)早期电影院的空间分布

为了分析抗战之前电影院空间分布,笔者选取1937年初北京城区营业的电影院制成电影院分布图(图1)和电影院分布核密度图(图2)。图2中所呈现的点是电影院的位置,有颜色的圆形是利用QGIS软件所制成的电影院分布核密度图。该图是以半径250米为范围,来呈现该范围电影院的数量,颜色愈深代表该范围内的电影院数量越密集。

电影院的位置需综合考量资金的运作和支持,这些指标往往与商业区密切相关。与上海、天津等口岸城市建立在经济逻辑上的城市规划不同,北京城市规划的逻辑与皇权关系密切。明清以来,北京城分为外城和内城,空间分布等级鲜明。内城的核心是清皇室居住的皇城,而行政设施和商业设施为求方便多分布于内城接近皇城诸门的地区;外城的主要商业聚集区域则为北部前三门地区。

民国初期,西单、东单、王府井、正阳门大量人口集聚,逐渐发展为近代商业区,活跃的消费催生出众多产业形态,作为现代文化消费空间的电影院便是基于现实的考量和需要而开设。王府井地区紧邻庞大的使馆区和多所高等学府、饭店、商贸公司、政府机关,地理位置十分优越,因而聚集了大量的新贵、中外商人、知识分子,他们消费需求旺盛,对摩登娱乐有一定的接受能力,“除学生外交派人物而外,识英文者殊不多。然外交派人物以住东城者为多,而使馆界又在东城,故东城之影戏院独多非偶然也”[2],因而这里分布着平安、真光等一等电影院;西单地区学校云集,位于此地的中天电影院、中央电影院为二等电影院,观众以学生为主;南城正阳门商业区的电影院条件简陋、价格便宜,专为平民大众娱乐服务。电影院作为一种摩登的消费场所,观众的身份等级、经济状况在其消费选择中具有重要作用。

二、沦陷前期的电影放映业

沦陷时期,作为大众传播媒介的电影的“宣抚”功能被放大,电影院的兴衰体现了侵略者的政治逻辑。

(一)破坏、复苏到发展

1937年7月7日卢沟桥事变后,北京全市戒严,各影院完全停止了电影放映。7月29日,日军武力占领了北京,各阶层民众为躲避战乱而流离他乡,使得城区人口由7月的1544544人锐减为11月的1498666人,学生由79601人减至59685人,公务员由17566人减至12111人。[3]日本军队的侵略和占领导致的人口流失打乱了北京社会秩序,学生和公务员等电影消费的主力人群大量流失,影响了北京电影产业生态。社会环境紧张,人心不定,电影院更是无法开业,沦陷初期的北京电影放映出现了三个月的“空白期”。8月4日,“地方维持会”成立。8月底,伪北京市公署警察局、社会局联合发布公告,强令1937年9月11日全市影剧院“恢复营业”[4],企图借助电影的娱乐功能与教化功能,粉飾太平并对民众进行奴化教育。

1937年12月成立的伪中华民国临时政府(后改组为“华北政务委员会”)名义上隶属汪伪政权,但实际行政、经济事务受日本支配。1938年1月,日本华北派遣军司令部入城,北京成为华北伪政权的统治中心。日伪一系列的“清乡”运动,暂时稳定了殖民统治,电影放映逐渐恢复。飞仙电影院于1937年10月7日恢复营业,是北京沦陷后最早进行电影放映的影院。11月11日,中央、新新、芮克、平安、真光和光陆等影院同时恢复了营业。

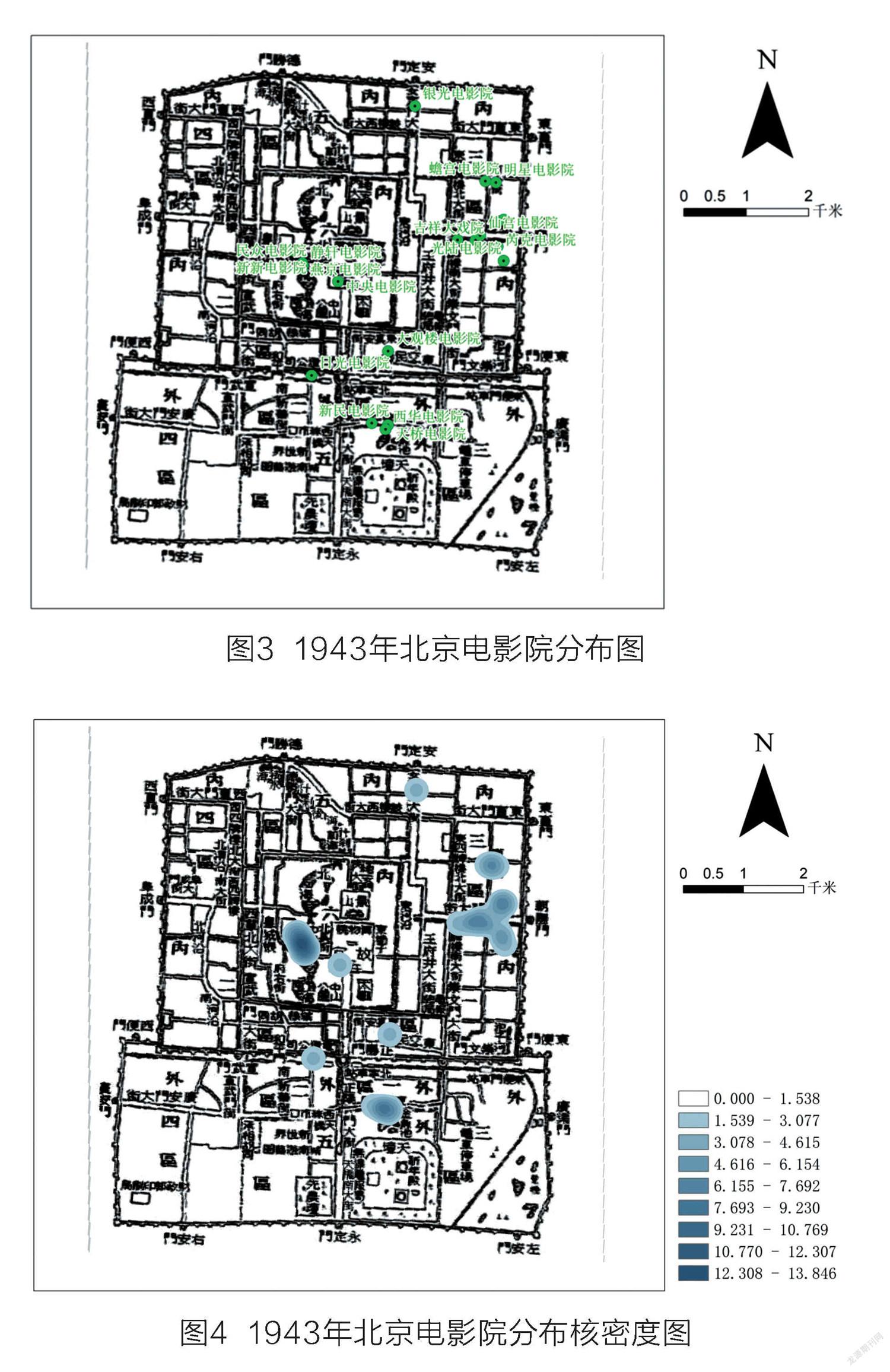

日军“以战养战”的政策在电影产业方面的体现,就是以低价强购电影院乃至由军方直接没收控制和掠夺其设施,并从命名、装饰、设备、运营等方面对电影院进行“去中国化”改造。于是,飞仙电影院改名飞仙剧场,光陆电影院改名光陆剧场,国泰电影院改名国泰剧场,均由日本侨民出任经理人和机务主任。还将座位换成日式家庭用的“榻榻米”,放映东宝、松竹、日活等日本电影公司的影片[5],使电影院呈现日式生活和娱乐氛围,构建起浓厚的殖民特征和奴化色彩,从而潜移默化地对观影群众灌输殖民意识形态。为了加强社会控制,伪北京市警察局、日本宪兵队和华北电影检阅所等机构对北京地区电影院展开多次调查,其中北京市档案馆馆藏档案资料显示,1943年城区有真光、芮克、吉祥、中央、大光明、燕京、仙宫、飞仙、民众、明星、银光、西华、光陆、新新、天桥、静轩、新民、日光、蟾宫、北京等20家电影院[6],数量是战前的一倍多,呈现出一派畸形“繁荣”的图景。

(二)电影院的空间分布

笔者将1943年的20个主要电影院标注在当时版的北京城略图上制成图3,依此制成电影院分布核密度图(图4)。如图所示,沦陷时期的王府井依然是最重要的商圈和文化消费中心,“北京银座”[7]的称号反映了日侨对王府井的空间想象。伪华北电影公司、伪华北政权机关以及日本宪兵队等机构在此地办公,日侨出资介入甚至直接抢占中国企业进行经营,许多商铺、厂矿被迫挂上日文招牌,关东煮、鳗鱼店等街景见证了日本对北京的经济和文化殖民。日伪甚至规划“预备划定东城自王府井大街以东、东四牌楼以南,西城自丰盛胡同以北、阜成门大街以南,为敌居留民区……日人有租购优先权”。[8]优越的地理位置除早已布局的一等电影院外,又新开飞仙、蟾宫、明星、大光明等多家电影院。但在日伪的统治之下,电影院的经营也受到挤压,光陆“易帜更主,改映东瀛片,供軍人及侨民享受”,真光虽能于“惊涛拍浪中保持旧态”,但因学校内迁青年四散,“已消失其当年黄金时代之盛况”,[9]平安更是停止营业。

西单的商场众多,民国大学、中国大学、交通大学等著名高校以及多所中学也聚集于此,因而“车水马龙如闹市,熙来攘往似疯痴”[10]。西单的繁荣还跟公共交通发展有关,为了安置日本机关,日伪政权在西郊兴建了“新市区”,西长安街经西单向西延长至长安门,出城直至公主坟修筑了一条宽50米长约4公里的大道(今复兴路),新辟东西向主路长安大街,成为连接旧城区与“新市区”的主要干线。伪北京市公共汽车管理处还开设了一条全长9.8公里的西郊线以沟通新旧城区,公共汽车从西单出发,每日往来6次。[11]众多的电影院作为重要“宣传媒介”为军事侵略和“大东亚共荣”的思想侵略服务。日伪把国泰电影院改为日系影院,开设新新影院专映中国影片,中央影院在太平洋战争前多放米高梅、华纳、联美片及其他二轮片,此外还有燕京、民众等多家影院,吸引附近的公务员及学生观众。

清代,天桥一带因远离皇城与繁华无缘。1928年,天桥成为第一二路电车总站,全城客流使该地成为成长性很强的市民开放空间和城市核心区域之一,“天桥之繁荣,实赖乎东西北三城之居民。不仅南城也,天桥既北京平民消遣之场。四郊人民,遂以逛天桥为唯一快事”[12]。在1937年版《北京旅行指南》中,写到天桥地区“游人众多”“包罗万象”“北京之最大平民商场”“近代社会之缩影”。[13]商业的发展带来了电影院的聚集,出现了天桥、新民等小型民众娱乐的电影院,吸引在北京流落的民众。

(三)电影放映业“繁荣”的原因

第一,人口的内聚迁移。沦陷时期,北京从边城“故都”变成所谓的“东亚建设基地”。日伪军政人员、“新贵名流”和日侨大量涌入;逃难到城外的居民,因城区秩序的稳定又迁回城里;日军对中共抗日根据地的“扫荡”及对国民党正面战场的进攻,进一步加剧大批人口迁入,导致城区人口数量急剧膨胀。1937—1942年,北京居民人口净增289733人,其中包括6万向往“新土”的日侨。[14]增长的人口“粉饰”着都市“繁荣”,也扩充了电影消费群体。

第二,殖民性质的电影产业体系形成。1939年12月21日,由伪满洲映画协会、伪华北临时政府、日本兴亚院、日本东宝映画株式会社与松竹映画株式会社共同投资的伪华北电影股份有限公司成立。该公司独占了华北地区“影片之分配,影片之进出口,影片之制作,电影事业之推进”[15],初步完善了殖民性质的电影产业体系。伪华北电影公司拍摄的新闻与文化电影,因其文化侵略意图受到民众的强烈排斥。而与附设的燕京影片公司合作拍摄的一系列京剧电影,一度掀起地方民众的观影热潮,甚至“对伪满洲国、华南地区,甚至南洋地区的华侨都有充分的吸引力。”[16]此外,出于政治目的,伪华北电影公司还对一些偏僻地区的电影院不计成本的发行影片,因此很多因存在利润过低问题而停业的小影院恢复营业并成为日伪政权的宣教工具,“公司创立,甫经三年,而(华北地区)影院增加之数,较诸当时仅仅四十九家影院,已超过二倍有余”。[17]

第三,民众苦闷生活的精神寄托。国破家亡,因种种原因留在北京的学生被严密监控,思想压抑无以排解,只有将精神寄托在电影上;各大电影院也把学生群体作为重点招徕的对象,给予优惠票价。“学生优待,每人二毛,人多极了,挤得要命。”[18]甚至普通市民在影院买票也是“抢掠式”情形,“我真有些不愿意再看这个影片了,他们真有力气,那时候特别勇敢,把人挤得喘不过气来,这还不算,一次我被他们把脚给踏坏了,一个多月才好”。[19]不少戏院为求盈利纷纷改为影院,如1940年因亏损而停业的瑞园茶社被天津人杨宜之租赁创办了大光明电影院,1941年江西会馆戏院改为影园。正是因为民众物质生活匮乏,精神饱受创伤,才形成电影放映业的华丽外表,使电影市场呈现一种虚假的“繁荣”。

三、沦陷后期的电影放映业

华北沦陷区的大部分重要物资供给了日军,粮食、棉花和钢铁等军需品也是现地征用,因而物资十分匮乏。太平洋战争爆发后,日军陷入多面作战,兵力与物资捉襟见肘,因而更加疯狂地掠夺资源,导致城市经济凋敝,观众数量锐减。为了维持生计,大影院推出电影加明星歌舞,中小影院加入魔术、杂耍,以招揽观众,经营每况愈下的电影院不得不转租给戏班。1945年,中央电影院改名中央大戏院,京剧小名旦毛世承租了真光电影院改演戏剧;大光明电影院春节改演京剧,由富连成出演夜场;中和戏院、吉祥戏院也增加了京剧演出。至1945年8月日本投降前,北京的电影放映业已处于奄奄一息状态,电影院经营陷入困境。

第一,物价飞涨遏制了电影消费。为了掠夺财富,伪中国联合准备银行实行通货膨胀政策,依靠武力滥发“联银券”。1945年较1938年纸币发行额增加了约7000倍[20],导致物价急剧上涨。以1936年为基期,1938年华北地区的物价指数为117.5,1939年为152.1,1940年为399.7,1941年为450.2,1942年为599.2,1943年为893.8,1944年为25378.34,1945年为305170。[21]抗战后期,日本战败已成定局,“物价的涨幅因‘令人乍舌而无法统计”[22]。北京城内,物价飞涨,一日三市。“当局限制戏院票价增加最高不得超过每位一百元,而电影院要超过此限。自1938年中型影院的电影票价为前排二角二分,后排三角八分,楼上四角,到1945年头轮影院票价每位最低二百元,几乎上涨了千倍”。[23]在战时民众食不果腹,甚至连苦涩的“混合面”也吃不上的背景下,看电影属于普罗大众不能接受的奢侈消费,电影放映业注定衰败。

第二,战争和掠夺导致经营困难。战乱中电影观众流失,电力配给不足,影片来源和品质不能保证,电影院“客票”猖獗。在各影院强烈要求下,伪市政府颁布《关于军人进入影戏院购票规定的训令》,规定“凡军人观剧均按照普通票价十分之一收费”,声明“嗣后倘再有不肖军人及宵小份子敢于不照章购票,抑或有藉势骚扰营业等情事,一经查获,决于从严惩处,以儆效尤”[24],但“客票”屡禁不绝。电影院票资收入减少,各种摊派却不期而至,“献金”“献机”“献木”“献袋”五花八门。如,伪北京市政府向市民强征“献机”基金,购买飞机献给日军,支援“大东亚圣战”,“华北民众参战献机委员会”通知各家影院,自1943年5月5日至7月5日,各家影院随票代收献机费一角。1944年3月14日组成的“北京市献机委员会”决定向影剧娱乐产业强征四分之一娱乐捐,极大影響了北京的电影院的正常业务。[25]

第三,文化冲突下的无片可放。日本殖民者的强势话语规划着放映的影片类型,强力推行电影文化的“去中国化”,对国片执行高压电影检查法。《马路天使》(袁牧之,1937)中歌词加纪录片段以蒙太奇的形式表达了日本对东北的侵略,被警察局认为有碍社会治安、妨碍善良风纪,而遭到禁映;[26]《云裳仙子》(岳枫,1939)也因有碍东亚秩序建设之意义,不合需要而遭到禁演。[27]太平洋战争爆发后,日伪从战争格局执行“去英美化”,极力推行日本、德国和法国电影。配给来的日本电影多为面向日本侨民的日语版,没有华语字幕和解说,“日本的片子,古装历史片,中国人很少明白;时装片又苦于语言的不通,于是不能尽量的运来放映”;[28]法德影片同样因语言问题而上座不佳,德国托必斯、乌发和法国喋洛那乐影片公司出品的影片,在一千来个座位的剧场,每天才上座十分之一二观众,“假如你一进到演法德片的影院,你一定会感到观众寥寥无几……我们怎么能去花费两三小时去看了不知道说了什么的电影呢?”[29]“去中国化”“去英美化”后,可供观众欣赏的影片寥寥无几,产业萧条成为必然。

结语

沦陷初期北京电影放映业仍有一定发展,主要原因是华北伪政权成立后人口的内聚迁移带来的消费群体的扩大。而伪华北电影公司成立,在一定程度上促进了电影的生产与消费,显示了社会结构变迁的深刻影响。在这种阶段性的“畸形”繁荣背后,是文化殖民的屈辱、谋生不易、愤懑压力的社会另一面。随着殖民者在战场上的败绩,产业凋敝是历史的必然。

分析影响北京电影院的分布与变化的因素,首先是政治中心南移与战争的影响。北京的电影放映业遭受到三次打击:一是国都南迁造成经济萧条,电影放映业一度走向衰落;二是全面抗战初期,经济社会受到毁灭性打击,电影院也不可幸免关门歇业;三是1943年后,随着日军在战场上的溃退,电影放映业衰败难逃历史宿命。其次是交通因素的影响。清末民初,北京内外城分立,权力、财富和资源都集中内城。随着电车、公共汽车等城市交通的发展,分离的城市空间被连在一起。沦陷时期,潮水般涌入北京的新移民包括日本侨民居住在“西市区”,或其他城区,形成多个商业区,电影院也依商业区与市政交通线呈集群分布。

参考文献:

[1]葛兆光.学术薪火——30年代清华大学人文学科社会科学毕业生论文选[M].长沙:湖南教育出版社,1998:347.

[2]马二.北京电影事业情况[ J ].国闻周报,1925(14):27-28.

[3]谢荫明.由七七事变引起的北平社会动荡[ J ].中共党史研究,2003(03):48-53.

[4]伪北京地方维持会.北京地方维持会报告书(下)[M].1938.

[5][23]田静清.北京电影业史迹(1900—1949)[M].北京:北京出版社,1990:96-97,139.

[6]各区剧场、电影院、球社杂技场调查表.编号:J002007482,北京市档案馆藏.

[7]陈云樵.北京银座王府井大街[N].盛京时报,1942-02-23(3).

[8]于力.人鬼杂居的北平市[M].北京:群众出版社,2008:83-84.

[9]北平各电影院近状[ J ].电声,1939(21):899.

[10]叔惠.四月古城街头素描[ J ].妇女杂志,1943(04):9-10.

[11]公共汽车西郊路线厘定分段票价[ J ].北京市政旬刊,1941(31):2.

[12]张次溪,赵羡渔.天桥一览[M].上海:中华印书局,1936:1.

[13]马芷庠.北京旅行指南[M].上海:同文书店,1937:85.

[14]孙冬虎,王均.八年沦陷时期的北平城市规划及其实施[ J ].中国历史地理论丛,2000(03):135-148.

[15]华北电影股份有限公司条例[ J ].政府公报,1939(115):8-10.

[16][24][26][27]孙柏,孙涛.抗战时期北平电影活动史料集[M].北京:中国戏剧出版社,2016:213,219,167,170.

[17]梁亚平.华北电影公司现况概述(上)[ J ].华北商工,1943创刊号:84-85.

[18]董毅.北平日记(1939—1943)[M].北京:人民出版社,2015:733.

[19]丽清.我提议买票排队[ J ].华北映画,1942(20):13.

[20]吴冈.旧中国通货膨胀史料[M].上海:上海人民出版社,1958:48.

[21]贾秀岩,陆满平.民国价格史[M].北京:中国物价出版社,1992:252.

[22]谢荫明,陈静.北平抗战实录:沦陷时期的北平社会[M].北京:北京出版社,2015:109.

[25]北京市社会科学研究所.北京历史纪年[M].北京:北京出版社,1984:347.

[28]王府井.中国电影前途事业之展望[ J ].华北映画,1942(19):6-7.

[29]赵珍.没有说明书我更看不懂[ J ].华北映画,1942(20):13.