中国早期电影风格管窥(1922-1937)

2021-04-27乔洁琼

计量电影学在反对宏大理论的背景下兴起,是数字人文在电影研究领域的拓展和延伸。计量电影学以统计学、大数据、云计算等方法参与史学研究,推动着电影学研究的思维转换和范式转型。本文通过现有的计量工具,对1922-1937年34部中国早期电影进行数据整理和分析,力图探寻中国早期电影风格(民族、类型、导演)形成的基因密码,并对计量电影学参与重写电影史以及建构中国电影学派进行思考。

一、计量电影学与电影风格研究

(一)计量电影学的兴起与现状

计量电影学是将统计学、大数据、云计算等方法运用于电影研究的一种新路径,是数字人文在电影研究领域的拓展。1974年,巴瑞·索特发表《统计方法与导演风格研究》,奠定了计量电影学的基础。在《电影风格与技术:历史及其分析》(1983)和《走进电影:电影史、风格及其分析》(2006)两本著作中,巴瑞·索通过对几千部影片的形式元素(主要是ASL、景别、运动、正反打、剪辑率)进行分析,论述了统计学在电影史研究中的作用,奠定了计量电影学的理论基础和方法。大卫·波德维尔倡导以实证为基础的“中层理论”来代替“宏大理论”,他认为电影的风格由形式决定,而形式是一种可量化的系统。“虽然人们早就知道了电影剪辑当中蕴藏了许多可能性,但这些可能性却从来没有以系统化的方式加以呈现。”[1]

随着数字时代的来临,数据库成为重要的检索和分析工具。视频抓取软件的开发为电影的数据测量提供了越来越便利的条件,芝加哥大学电影史学专家尤里·齐维安与统计学家兼计算机专家戈内斯·赛维杨,开发了在线电影测量数据网站:Cinemetrics,“将计量电影学推进到真正共建共享的互联网大数据时代”。[2]除此之外,还有杰里米·巴特勒主持开发设计了Shot Logger平台,法国杜皮蓬创新与研究中心开发的Lignes de Temps德国学者拉尔夫·埃沃斯(Ralph Ewerth)主持开发用于自动视频内容分析的软件工具包Videana,以及作为视频索引方式的全自动镜头边界检测系统(SBD)等平台和应用工具。计量+电影作为数字人文的电影实践,正改变着电影“知识创新与分享的游戏规则”。[3]

如今计量电影学正成为欧美电影研究的一门显学。迈克·巴克斯特《计量电影学数据分析笔记》(2014),对计量电影学的基本理论、方法进行了介绍。德国学者阿德尔海·赫弗伯格出版《数字人文与电影研究:吉加·维尔托夫作品的可视化》采用形式主义分析方法及在计算机辅助下的定量研究工具,对数字人文与电影研究中出现的问题,特别是苏联纪录电影先驱吉加·维尔托夫的电影理论、电影结构、电影形式以及包括《电影眼睛》等8部影片文本结合计量电影学展开了电影结构和电影形式的可视化研究。“构建一部数字电影史”[4]正在成为可能。

近几年,计量电影学引起了国内学者的关注,李道新认为,计量电影学可以弥补当下“电影研究中严重脱离电影本体和过度依赖感性经验的缺陷”“在很大程度上推动电影研究特别是当下中国电影研究的思维转向和范式转换”[5]。普泽南认为,计量电影学或可为重写电影史带来范式上的突破。[6]杨世真梳理了计量电影学的理论、方法与应用,认为中国计量电影学应以中国电影为主要对象,与国际计量电影学展开对话,为建设当下中国电影学派作出贡献。陈刚则运用目前前沿的国际计量工具,对费穆电影的风格结构进行可视化分析,开启了计量电影学的中国电影实践。

(二)计量电影学参与风格研究

目前,计量电影学主要应用于风格研究。传统的电影风格研究是一种诉诸于价值、意义、情感的质性研究,采用的是一种由假设驱动的理论研究范式。其路径是先在一定的框架下预先设定问题,通过理论推演提出问题,再通过文本寻找论据,最终获得一个预先设定好的结论。这是人文学科通用的理論研究范式,强调主观阐释。如对中国电影美学风格的讨论,林年同和刘成汉得出了截然相反的结论。林年同认为,“中国电影是以蒙太奇美学作基础,以单镜头美学作表现手段的电影”[7]刘成汉认为,“中国电影是以长镜头美学为基础,以蒙太奇美学为表现手段的电影”。[8]在这种主流的理论研究范式下,中国电影风格的论说林林总总,却难有定论,以至于今天仍有学者追问,“我们究竟有没有一种属于中国特有的影像表达方式?”[9]

计量电影学采取科学研究范式对电影风格进行观照,力图回答那些长久以来困扰史学家的问题。科学研究范式是一种基于数据分析和实验验证的路径。先通过数据搜集和科学实验发现现象,然后根据数据来推演理论模型,结论不是来自于预先的假设,而是来源于数据的分析。计量电影学通过测量电影形式因素,“以数字化、系统化的方式表征风格——也就是说,它通过测量和量化形式来分析风格”[10]。正是在此种意义上,李道新指出,“计量电影学不仅是统计方法层面的电影风格学,而且是风格学意义上的电影史研究。”[11]

1.计量电影学为电影风格研究提供了一种较为精确的分析模式。传统的电影风格研究重在主观阐释,容易导致将特殊个别当作普遍风格。计量电影学通过测量每个镜头的时长、景别、角度、调度方式、正反打镜头等形式元素,通过对数据进行整体分析,找出平均值和异常值,再结合作者、文本,对数据进行定量与定性的综合分析,能够较为准确地确定一部影片的影像风格。计量电影学为电影史学研究提供了新的方法和范式,对一些经典论述可能产生新的评估。如有学者认为“孙瑜早期电影中,长镜头已经频繁出现在他的影片中,孙瑜开始自觉寻找用镜头语言表现生活完整性的方案。”[12]例子是《大路》(孙瑜,1934)中“月夜谈情”段落。通过考察孙瑜30年代电影发现长镜头在孙瑜电影中的比例并不高,如《大路》,15秒以上镜头占6%,《小玩意》(1933)8%,《体育皇后》(1934)6%,这些所谓“长镜头”中字幕占了大半。“月夜谈情”只是一个“个例”并非一种反复存在的导演风格。同时,“月夜谈情”作为一个歌唱段落主要是受声音的影响,而非孙瑜电影的个人风格。

2.通过对电影形式的计量,能够进一步确定所谓“作者风格”。作者风格由技巧、反复出现的个人风格、内在意义组成。[13]那么测量那些能够被导演控制的技巧元素,就能够揭示那些在作品中反复出现的因素,进而呈现出导演的个人风格和演变趋势。如陈刚对费穆《天伦》(1935)(ASL7.8)、《狼山喋血记》(1936)(ASL7.7)、《春闺断梦》(1937)(ASL11.5)《孔夫子》(1940)(ASL11.6)《小城之春》(1948)(ASL24)五部不同时期电影的平均镜头时长的统计[14],可以看到费穆电影在20世纪30年代作品倾向于蒙太奇思维,节奏较快,而到了40年代,《小城之春》平均镜头时长高达24秒,导演风格完全转变。聂欣如通过对费穆上述影片中正反打镜头数量的分析,指出“30年代费穆电影使用的是西方的电影叙事技巧,《小城之春》浸透了费穆有关影像本体和中国文化的思考,尽显民族化风格和诗意。”[15]

3.考察一定历史时期平均镜头时长的变化,可以了解剪辑率在电影史中的整体变化趋势。巴瑞·索特将电影史按照每五年为一段,计算每个时段内的平均镜头时长均值,表明剪辑率在1912—1926年间呈上升趋势;1928—1939年间呈下降趋势;20世纪40—50年代保持相对平稳;20世纪60—80年代则迅速上升。[16]波德维尔则通过数据指出,1990年至今,好莱坞电影的剪辑率在急速上升,最快的平均镜头时长甚至不到2秒。[17]

二、中国早期电影的计量学考察

(一)ASL与中国早期电影节奏趋势变化考察

平均镜头时长(the Average Shot Length,简称ASL,以下略)是计算剪辑率的主要方法,是电影总时长(以秒为单位)除于镜头数所得出的指数,当ASL数值低表示剪辑节奏快,数值高表示剪辑节奏慢。ASL可以将某一导演的作品与同时代其他导演作品相比较,呈现出节奏方面的差异。也可以通过对一个历史时期多部影片进行测量,了解电影节奏的变化趋势。

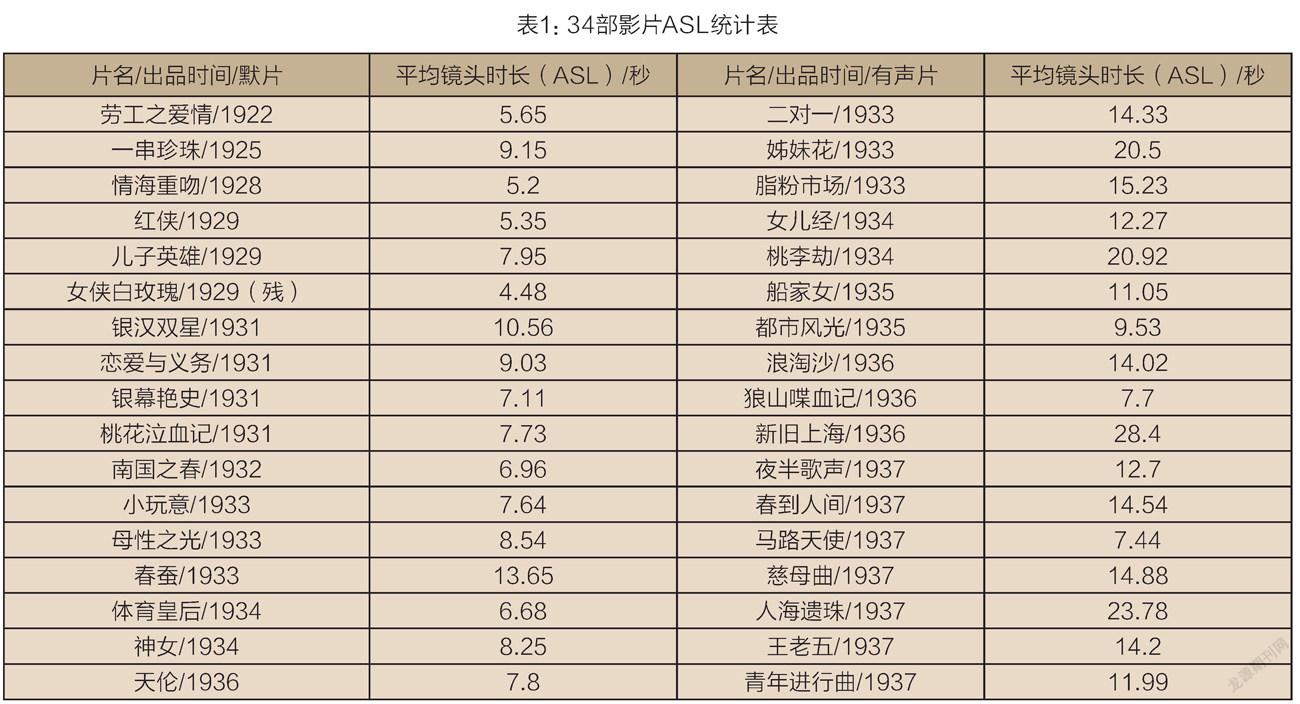

本文选取了中国1922-1937年,34部影片为计量对象,通过Promiere,Excel等工具,以Cinemetrics为辅助工具,统计出每部影片的镜头数以及每个镜头的时长、景别、角度、运动等形式元素。如下表:

通过折线图展示表1的数据,蓝色为17部无声电影的ASL趋势图,黄色为17部有声片的趋势图,横轴分别以默片和有声片的时间顺序排列,纵轴是时间轴(秒)。可以看到:

1.从总体趋势上来看,默片和有声片的平均镜头时长在较短的历史时期内未呈现出明显的增长或下降趋势。有声片的ASL远高于无声片。大部分有声片的ASL在10-20之间。如孙瑜的默片《小玩意》为7.65,而同样是孙瑜导演的《春到人间》(1937)則为14.54,吴永刚默片《神女》(1934)为8.25秒,有声片《浪淘沙》(吴永刚,1936)则为14.2,平均镜头时长增加了一倍。这说明,声音进入电影,镜头变长是一个基本事实[18]。

2.17部默片的ASL在5-10秒之间,低于5秒的是武侠片《女侠白玫瑰》(张惠民,1929)(残片),ASL为4.48秒,此外,武侠片《红侠》(文逸民,1929)为5.35秒。这说明,在日后以“暴雨剪辑”著称的武侠电影,其快速的剪辑风格在20年代可能已经形成。高于10秒的电影是程步高的《春蚕》(程步高,1933),ASL为13.65秒,这时,程步高擅长段落镜头使用的导演风格基本显现。

3.从区间幅度来看,20世纪20年代中国默片至少在剪辑风格上,趋向于一种较为统一的商业风格,而到了30年代有声电影开始,导演个人风格开始显著呈现。

(二)ASL与MSL对比

由于ASL与每一个镜头的数据相关,一部影片如果出现了一个超长镜头,就会提高该片的ASL,导致数据集偏斜。因此有学者认为,“对于许多异常值的偏斜数据集,平均值并不能恰当反应风格变化的趋势。”[19]尼克·雷福德建议将电影研究的重点从平均值(ASL)转向中位数(MSL)。所谓MSL,(the Median Shot Length),是指一部影片所有镜头的时长按照顺序排列,取中间值。MSL不受少数“异常值”的影响,而且,MSL需要统计出每一个镜头的长度,通过排序,可以显示镜头分布,也可以呈现出偏离平均位置的“典型镜头”,因此更能准确描述一部影片的风格。也有学者认为应该将两者综合起来使用。迈克·巴克斯特认为单纯使用MSL来衡量一部影片的风格也会存在问题,如果一部影片“异常值”过多,不参考ASL值,则会产生错误的结果,因此,ASL与MSL应该结合起来使用。

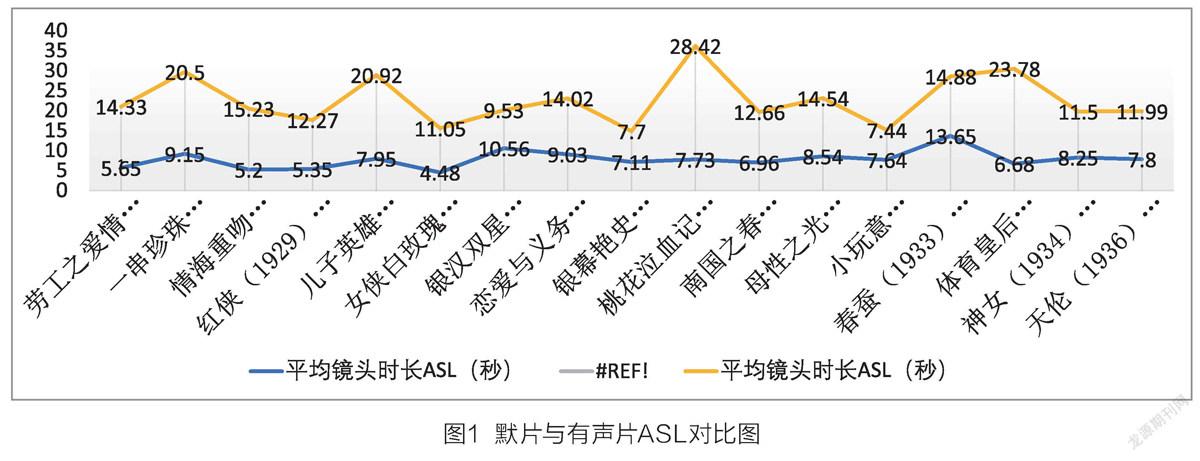

下面我们考察一下36部(增加了费穆20世纪40年代的两部电影《孔夫子》和《小城之春》[20])中国早期电影的ASL和MSL值:

通过以上数据可以看到:

1.ASL与MSL对于描述影片风格的总体特征和趋势差异并不大。默片中,ASL与MSL之间的偏差较小,有声片偏差较大。通过考察MSL值,可以看到默片中,《红侠》和《女侠白玫瑰》MSL值最小,说明与其他影片相比,这两部武侠电影节奏最快。

2.有声片中,费穆的《天伦》《狼山喋血记》,袁牧之的《马路天使》(1937)《都市风光》(1935)数值较小,节奏快。程步高的《新旧上海》(1936),朱石麟的《人海遗珠》(1937),应云卫《桃李劫》(1934)数值高,节奏慢。费穆和袁牧之是两个我们应进行重读的样本。费穆电影主要与“空气”“气韵”“民族风格”等词汇联系在一起。从以上图表可以看出,20世纪30年代费穆电影更多吸收了苏联蒙太奇创作观念的快节奏风格。费穆的长镜头美学风格是在20世纪30年代末40年代初才形成的。袁牧之的两部有声电影节奏要普遍比其他影片快,其影片风格受到苏联电影和欧洲电影影响较深,在影像风格上呈现出明显的先锋性。

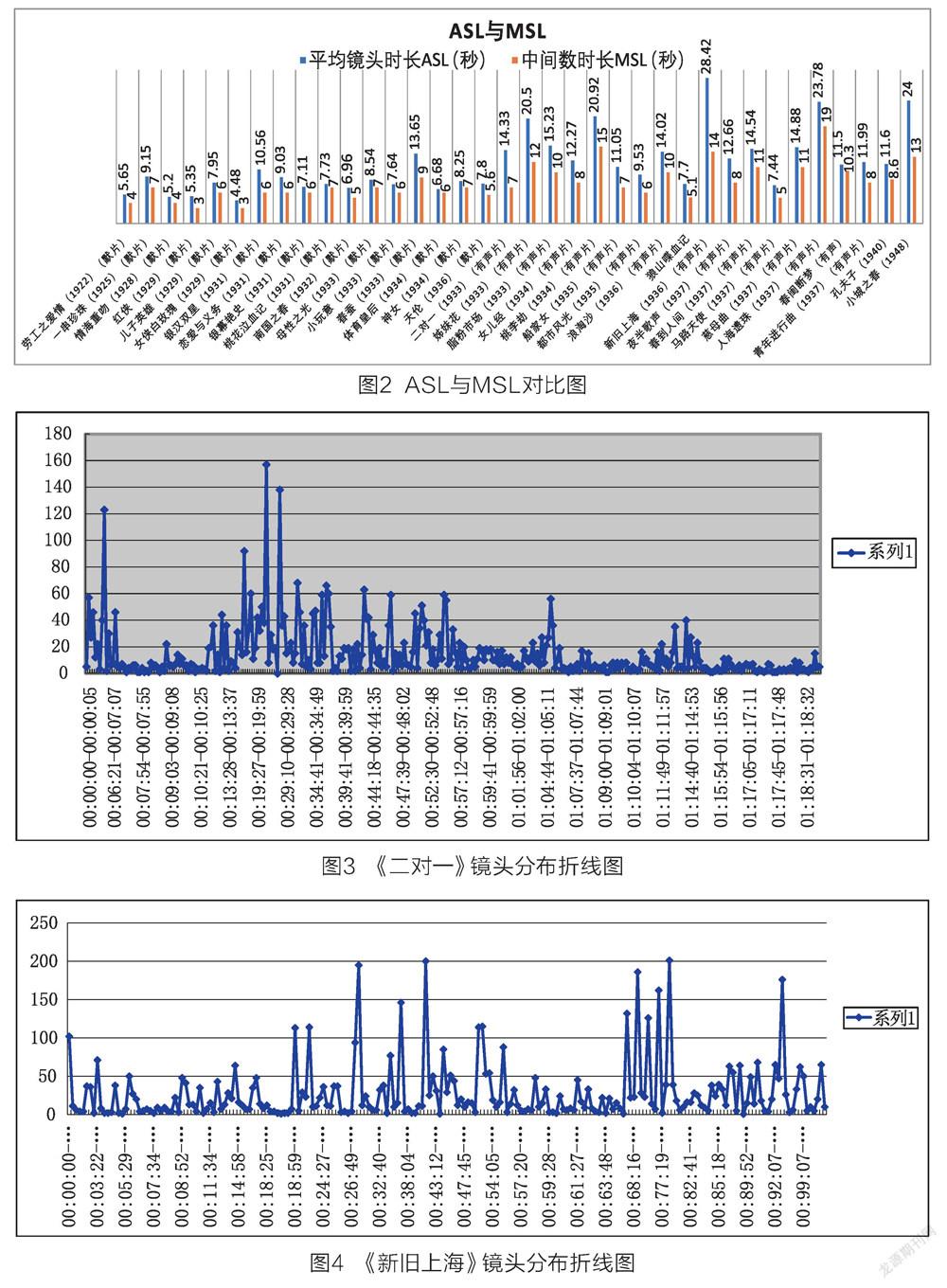

3.《二对一》(张石川,1933)《新旧上海》ASL是MSL的两倍,说明这两部影片异常值较多,《二对一》中少数几个超长镜头拉高了ASL值,作为一部表现体育运动的影片,全片尤其是后半部分节奏变快,MSL值更能体现这部影片的剪辑风格。同样是以长镜头风格见长的,《人海遗珠》却差异不大。通过下图比较发现,《新旧上海》中,最长镜头201秒,60秒-200秒的长镜头多达26个,超过100秒的长镜头14个,3分钟以上的长镜头4个。《新旧上海》的极端值影响了ASL的正态分布。《人海遗珠》中超过1分钟的长镜头19个,最长镜头95秒,中位值与平均值接近,分布比较均匀。

4.擅长长镜头的朱石麟和程步高,二者影片呈现出很大的差异。程步高电影中大量出现超长镜头,ASL是MSL出现较大偏斜。朱石麟长镜头的使用比较均匀,较少出现90秒以上的超长镜头,ASL是MSL出现较小偏斜,这种差异正体现了导演风格的差异,需要我们进一步深入研究。

三、中国早期电影风格管窥

(一)20世纪20年代中国电影在激烈的商业竞争和欧美电影影响下,镜头的运用渐趋成熟。通过镜头计量,结合已有的研究,本文认为,20世纪20年代中国电影呈现出三种比较明显的影像风格。一种是出现在20世纪20年代早中期以《劳工之爱情》(郑正秋,1922)为例的“影戏风格”。这类影片固定镜头、平时角度、全景镜头比例高。舞台化痕迹浓厚。第二种是经典模式。20世纪20年代中后期,受到欧美电影影响,中国电影创作逐渐趋向于类型化和专业化。尤其是当时的爱情片已经形成了一个符合中国观众观赏习惯的叙述模式,在拍摄上学习好莱坞的“经典模式”,灯光、构图以人物为核心,建构整体空间的银幕幻觉。《一串珍珠》(李泽源,1925)《情海重吻》(谢云卿,1928)《银汉双星》(史东山,1931)《桃花泣血记》(卜万苍,1931)等片在场景选择、用光方法、空间安排上呈现出明显的“片场风格”[21]。第三种是“武侠类型模式”。剪辑上来看,《红侠》《女侠白玫瑰》(残片)的MSL值在被计量的16部默片中最低,为3秒(见图2)。影片中白猿老人和芸姑营救谢姑一场戏中,ASL为4秒,低于当时其他电影类型。据贾磊磊统计,1964年胡金铨的《侠女》芦苇丛打斗段落ASL为5秒,1973年李小龙《猛龙过江》斗技场段落ASL为4秒,1984年张鑫炎《少林寺》觉远、王仁则黄河边对打ASL为2.3秒,1994年王晶《新少林五祖》红花会舵主出场,ASL为1秒。[22]中国武侠电影通过快速剪辑形成强烈的视觉冲击力,在20世纪20年代,这一类型风格已经显现出来。

(二)20世纪30年代是中国无声电影向有声电影的过渡时期,声音主动或被动促成了中国电影风格的多元化。声音进入电影,导致ASL大幅上升,使得一部分电影又重回“影戏风格”。如《姊妹花》(郑正秋,1933)30秒以上的超长镜头46个,1分钟以上超长镜头达17个,这些长镜头都是固定机位拍摄的对话场面。这里面虽有创作观念的影响,但主要还是由录音媒介决定的。面对声音带来的挑战,20世纪30年代的电影导演们开始求新求变,努力摆脱电影艺术的“倒退”状况。如孙瑜有声电影刻意增加了运动镜头的使用,如《春到人间》运动镜头占比27%,高于《小玩意》(14%),《体育皇后》(9%)。面对声音的冲击,朱石麟借用中国传统的文艺思维,使用长镜头处理对话,强调人物与环境水乳交融的关系,体现出中国传统文艺的民族特色[23]。同样,在《新旧上海》中,程步高使用1分钟以上的超长镜头27个,全部是对话场景,程步高注重长镜头的场面调度,《新旧上海》运动镜头75个,占总镜头215的35%。

声音进入电影迫使中国导演进一步思考电影与其他艺术的关系。费穆曾说“戏剧既然可以从文学部门中分化出来,由附庸而蔚为大国,那么电影艺术也应该早些离开戏剧的形式,而自成一家数。”[24]20世纪30年代费穆将欧洲先锋派、苏联蒙太奇思维融入自己对传统文艺的理解中,形成了独树一帜的先锋派风格。费穆电影20世纪30-40年代的变化,体现了他对电影以及中西方文艺不断思考的过程。袁牧之的《马路天使》是20世纪30年代有声片中ASL最低的电影。相比其他导演的作品,《马路天使》节奏快,近视距景别镜头多(占比70%),运动镜头多(31%),完全摆脱了声音对影像的束缚。袁牧之来自于话剧界,但他并没有把话剧腔用到电影中,反而更加清晰地划清戏剧与电影的界限,加强了电影的表现力。袁牧之电影受到苏联电影蒙太奇观念和欧洲城市交响乐电影影响,堪称中国早期电影影像的“先锋派”[25]。

(三)可以重新发现那些被影史忽略的影片,如张石川的《二对一》被认为“多少表达了一些民族的、爱国的情感”[26],除此之外,影史关注不多。本文认为这是张石川为了适应有声片而采取的一种大胆的探索。相比于爱情片、伦理片,体育片更加强化影片的运动感和视觉性。该片主打“有声全对白片”的噱头,如何处理声音就成为一个难点。从该片的数据来看,全片353个镜头,运动镜头有82个,占比23%(同时期《姊妹花》运动镜头仅为9%),MSL为7秒,说明影片整体节奏比较轻快,运动感强。影片出现了一些极端值,主要是对话场面。导演在处理这些对话长镜头时,使用运动镜头。如21分27秒處,有一个157秒的长镜头,导演采用了推拉摇等运动方式来表现讲话,既能保证声音的流畅,同时又使镜头处于运动之中。值得注意的是,极端值的超长镜头主要出现在影片前半段,后半段镜头越来越短,节奏越来越快,符合商业电影情绪逐渐推向高潮的发展逻辑(见图3)。张石川的《二对一》或可看作是商业片导演在平衡对话与运动作出的有益探索。

结语

“跨学科方法是中国史学最有效力、最有前途的史学方法,它昭示着中国史学的发展方向。”[27]计量电影学通过系统化、数字化、结构化方式可以增强电影史学研究的精确性,消除传统电影史学研究过程中存在的“主观、模糊、情感和偶然”,为电影史研究提供一种较为清晰的规律性、趋势性研究,实现电影史的“轮廓重绘”[28]。同时,在一定程度上能够解决基于主观阐释而导致的一些悬而未决的学术问题。如果能够运用数据统计的方法揭开中国电影的基因密码,为中国电影的民族风格的确证提供客观的量化依据,对于“构建中国电影学派”无疑具有现实意义。

在大力倡导数字人文的同时,应框定数字计量的范围和边界。数字是工具,人文是本体。电影作为一种艺术作品,哪些因素可以被计量,哪些因素只能被阐释,厘清这个问题才能使我们避免掉入“强制计量”和“强制阐释”的陷阱。电影是一种信息系统,而不是符号系统。作为信息系统的电影镜头包含着难以分尽的信息,这意味着我们单单计算电影镜头时长、景别、角度等其实未必能够穷尽电影所传递的信息。此外,电影形式所唤起的情感、意蕴,电影瞬间所包含的超越性意味,费穆的“空气”等,这些内容经由观众体验后在一定程度上已经脱离了电影而存在,是无法被计量,只能被感觉和被阐释。计量电影学是否改变传统电影史学的研究范式目前还言之过早。

参考文献:

[1][美]大卫·波德维尔,克里斯汀·汤普森著.电影艺术:形式与风格(插图第8版)[M].曾伟祯,译.北京:世界图书出版公司,2008:5.

[2]杨世真.计量电影学的理论、方法与应用[ J ].当代电影,2019(11):32-38.

[3][美]安妮·伯迪克等著.数字人文:改变知识创新与分享的游戏规则[M].马林青,韩若画,译.北京:中国人民大学出版社,2018:3.

[4]Mike Baxter,Daria Khitrova,Yuri Tsivian.A Numerate Film History?Cinemetrics Looks at Griffith,Griffith Looks at Cinemetrics.www.cinemetrics.lv.

[5]李道新.数字时代中国电影研究的主要趋势和拓展路径[ J ].电影艺术,2020(01):21-29.

[6]普泽南.数字人文的起源看影人年谱与其关系[ J ].电影艺术,2020(04):38-44.

[7]林年同,中国电影美学[M].台北:允辰文化股份实业有限公司,1991:8.

[8]刘成汉,电影赋比兴集[M].台北:台湾远流出版公司,1992:14.

[9]贾磊磊.中国电影理论批评与民族主体性建构[ J ].电影艺术,2019(05):12-19.

[10]Studying Contemporary American Film:A Guide to Movie Analysis,by Thomas Elsaesser and Warren Buckland,pp.101-16.

[11]李道新.数字人文,影人年谱与电影研究新路径[ J ].电影艺术,2020(05):27-35.

[12]陆邵阳.孙瑜导演风格[ J ].当代电影,2004(06):56-60.

[13][美]安德鲁·萨利斯.1962年的作者论笔记[M]//杨远婴,主编.电影理论读本.北京:世界图书出版公司,2012:235.

[14]陈刚.计量电影学与费穆电影结构可视化路径[ J ].电影艺术,2020(4):45-52.

[15]聂欣如.电影的“西来东归”——试论费穆影像的民族化书写[C].第十届中国电影史年会论文集,2021:163.

[16][17][美]尤里·齐维安.Cinemetrics-面向计量电影学的人文赛博平台[ J ].当代电影,2019(11)44-47.

[18]乔洁琼.戏剧本体、完整空间与宣讲功能—中国早期有声电影对话场面的美学特征[ J ].百家评论,2020(04),93-99.

[19]Nick Redfern.An introduction to using graphical displays for analysing the editing of motion pictures,www.cinemetrics.lv.

[20]陈刚.计量电影学与费穆电影结构可视化路径[ J ].电影艺术,2020(4):45-52.

[21][美]大卫·波德维尔.香港电影的秘密[M].何慧玲,译.海口:海南出版社,2003:110.

[22]贾磊磊.“暴雨剪辑”中国武侠动作电影的剪辑技巧及“标志性”节奏[ J ].北京电影学院学报,2005(04):52-56.

[23]喬洁琼.戏剧本体、完整空间与宣讲功能—中国早期有声电影对话场面的美学特征[ J ].百家评论,2020(04):93-99.

[24]费穆.倒叙法与悬想的作用[C]//陈播.三十年代中国电影评论文选,北京:中国电影出版社,1993:214-215.

[25]乔洁琼.中国早期电影影像风格的形成[M].吉林大学出版社,2015:166.

[26]程季华,李少白,邢祖文.中国电影发展史,北京:中国电影出版社,1962:245.

[27]赵兴彬.论史学方法体系的重建[ J ].齐鲁学刊,2003(04):37.

[28][美]安妮·伯迪克等著.数字人文:改变知识创新与分享的游戏规则[M].马林青,韩若画,译.北京:中国人民大学出版社,2018:3.