我国城市养老用地保障制度:现状、困境与完善

2021-04-27苏炜杰

苏炜杰

摘要:人口老龄化刺激了我国城市养老用地需求的增加,但城市养老用地保障制度供给却存在不足。实务中以政策文件作为保障依据,导致城市养老用地保障工作中存在参与主体积极性不高和养老用地纠纷难化解等问题。为确保我国城市养老用地保障工作能够持续、稳定发展,应加快养老用地立法工作步伐、健全多元化纠纷解决机制、细化监督与处罚措施、增强制度衔接适用性以及完善养老用地程序性事项。

关键词:城市养老用地;人口老龄化;养老保障;养老服务设施;福利治理理念;多元化纠纷解决机制;老龄社会

中图分类号:C913.6; F293.21文献标志码:A文章编号:1009-4474(2021)02-0102-11

近年来,日益严峻的人口老龄化问题给我国养老服务发展带来较大压力。城市养老用地保障工作是养老服务工作中的重要组成部分,在当前的养老服务保障政策中也得到了有效落实,如国务院办公厅于2019年出台的《关于推进养老服务发展的意见》就进一步对其做出了专门规划。据此,深入探究城市养老用地保障制度的运行机制且推动其在法治化轨道上运行,有利于缓解当前城市养老用地资源紧张的局面。

一、理论基础和文献梳理

福利治理理念为城市养老用地保障制度提供了理论基础,其核心思想是,在福利治理过程中国家机关的权力需向社会回归,社会力量也可以成为福利治理的中心,政府需摒弃“超级保姆式”管理模式,通过权责下放向社会力量让渡部分社会福利权力和责任〔1〕。根据福利治理理念,政府在城市养老用地保障工作中应加快立法步伐、完善规划建设和健全监督体系,明确各部门职责以避免存在机构重叠与权责不清现象。同时,也需引导社会力量有序参与城市养老用地保障工作,适当增强社会力量在城市养老用地政策制定、监督实施和反馈评估工作中的话语权,实现社会力量与政府共同治理,以确保社会力量与政府在福利供应中形成良性互动的局面〔2〕。

国外开展城市养老用地保障工作的时间较长且相关研究成果也较为丰富,主要包括以下几个方面:一是老龄化社会给城市养老用地和养老服务设施建设带来的困难。例如有学者认为美国超过65岁老人数量的急剧增加以及独居愿望的增强,导致了养老住房与养老用地需求的增加〔3〕;也有学者认为老龄化带来的衰老现象使得残障老人对于安全无障碍设施需求增加,增加残障老人设施建设与土地利用方面的学术研究,有助于规范养老地产开发、保障残障老人财产权益与安全权利的实现〔4〕。二是对城市养老用地模式的探讨。例如有学者分析了老龄化社会给日本土地利用规划带来的影响,介绍了日本养老土地利用实践在应对老龄化社会突发性、渐进性风险中的作用,也提出日本网络紧凑型城市养老土地规划模式并不具有普遍适用性〔5〕。各国在城市养老用地保障工作中面临的困境不同,导致不同国家的城市养老用地管理制度也存在差异,这对我国的启示是,要严格立足于我国老龄化社会发展现状,制定出符合我国实际需求的城市养老用地保障制度。

我国城市养老用地实务工作的开展以及政府养老用地政策的出台也引发了国内学者的研究热情。这些研究主要集中在对城市养老用地保障的政策分析和提出具体建议两个方面:一方面,部分学者从宏观层面对城市养老用地保障政策进行了研究。如有学者梳理了养老用地政策中关于用地供应方式和设施建设的具体规定后,提出为满足多样化、多层次养老设施用地需求,可探索营利性、公益性养老设施用地的差别化供应方式〔6〕;就我国现阶段的养老用地保障政策而言,整体上呈现出供应主体多元化、出让门槛低、监管严格和存量土地改造大等特点〔7〕;也有学者在分析居家养老用地供应相关案例后认为,养老用地保障工作中用地难、用地保障不足的问题依旧突出〔8〕。另一方面,也有学者从微观层面提出了完善建议,如有学者认为需要增强养老用地政策在微观层面的实际可操作性、落实多部门共同监管机制〔9〕;可分阶段改进国有建设用地的供应方式,充分利用集体建设用地流转政策来降低法律风险〔10〕。

综上,当前国内学术研究的着力点是对城市养老用地政策本身的研究,主要是归纳用地类型、发现制度中的不足和提出完善建议等,而对如何将城市养老用地保障工作纳入法治化运行轨道则缺乏系统的研究,在养老用地主体资格确认、土地转换程序、纠纷处理等具体事项方面的认识也存在一定不足。

二、我国城市养老用地保障制度的实施现状

为有效应对养老服务发展过程中面临的用地难现象,政府及时出台了多部政策文件来为其提供法治保障。早在2014年由原国土资源部出台的《养老服务设施用地指导意见》中,就指出养老用地是指为老年人提供康复护理、生活照料、托管服务时相关房屋与场地设施所占用的土地,在性质上属于公共服务用地中的“医卫慈善用地”类目。以此为开端,我国城市养老用地保障制度体系逐步得到了完善,表现为以下几个方面:

(一)制定了较为完善的养老用地制度框架

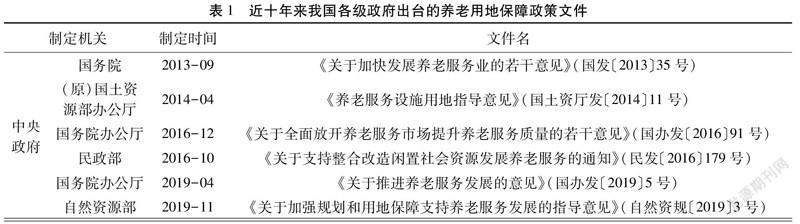

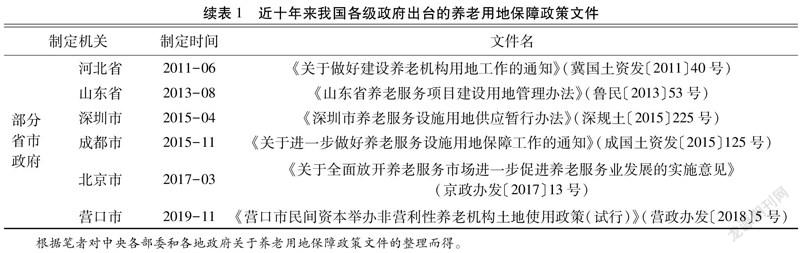

当前的城市养老用地保障制度包括中央政策性文件和地方性法规两部分。我国养老服务业的快速发展导致了养老服务设施用地需求激增,鉴于此,中央各部委根据实践需要出台了一系列政策性文件来系统规范该领域事务(见表1),其中2019年由自然资源部颁布的《关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》(以下简称《意见》),构成了新时期我国城市养老用地保障工作最重要的制度依据。另外,城市养老用地工作开展较为成熟的部分地区,也根据本身实际情况出台了多部地方性养老用地保障文件,这些文件也是我国城市养老用地保障制度体系中的有机组成部分(见表1)。

(二)形成了多元化用地供应方式

以营利性和非营利性为划分标准,可以将城市养老用地的供应方式分为划拨、出让和租赁三种类型。具体来说:(1)非营利性养老设施用地以划拨供应方式为主。《意见》中明确指出国土资源主管部门要依据用地规划,确保非营利性养老服务机构划拨用地需求得到有效满足。(2)营利性养老设施用地以出让、租赁供应方式为主。《意见》指出为降低营利性养老服务机构用地成本,鼓励将单独成宗供应的土地以租赁、先租后让等方式供应,且政府采取制定最低租金标准、明确租金调整间隔等措施来确保租赁用地的稳定;在用地期限上,规定以出让方式供应的不得超过50年、以租赁方式供应的不超过20年;在确定养老服务设施用地的供应价格时,規定以出让方式供应的社会福利用地,其出让底价可按照不低于所在级别公共服务用地基准地价的70%进行确定。同时,为实现支持民办非营利性、营利性养老机构和政府举办的公益性养老机构共同发展目标〔11〕,文件中创新性地提出鼓励非营利性养老服务机构以租赁、出让等有偿形式获得养老设施土地,这为养老服务项目建设提供了新途径。值得注意的是,随着对集体建设用地流转政策和养老服务政策的认识不断加深,《意见》中明确提出了农村集体建设用地上的土地所有权人可通过出让、出租等方式交由养老服务机构用于养老服务设施建设,这也有利于盘活农村土地资源来满足养老服务设施用地的需求。

(三)细化了存量土地改造实施办法

改造存量土地用于城市养老服务设施建设是我国养老用地保障工作中的重点和难点。民政部于2016年出台的《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》指出城镇中废弃厂房、医院等存量用地用于养老服务设施建设的,在改造过程中可以享受到诸多专项优惠条件,如可在协议出让后再补缴出让金、五年内暂不办理变更手续也不补缴地价,以及增加的养老用地可不增收土地价款等,不过这些规定存在原则性强但实际可操作性较差的问题。在2019年的《意见》中对这些问题做出了回应,主要是细化了政策的针对性和增强了实际可操作性,如简化了改变土地用途时的办理手续,在符合条件时政府即应予以依法办理;对土地增收价款进行类型化处理以增强其针对性,指出非营利性机构可继续使用原划拨土地,不符合划拨条件的仍需补缴土地出让价款,原来是有偿使用的可重新签订用地合同;也明确规定了不同土地利用形式下的收益管理工作;同时提出了过渡期政策,即利用存量土地建设养老服务设施的,在五年内仍可按照原土地用途和权利类型适用过渡期政策,但在五年过渡期满后营利性用地主体需按新权利类型、新用途和新的市场价格,以协议方式改变用地主体手续。这种规定形式更加灵活且有助于减轻用地主体的经营负担。

(四)完善了城市养老用地空间布局规划

城市养老用地供应中的空间布局规划是实现高效用地目标的前置条件。《意见》要求协调国土空间规划来统筹养老用地布局,因地制宜提出养老用地比例、规模与标准;新建小区需配套建设养老服务设施,已建城区也需优化城市功能和更新规划来有效盘活存量土地资源,这种规定形式有利于激励各级地方政府抓紧对符合条件的存量土地进行适当改造来满足城市养老用地需求。同时,也利于激励地方政府尽快制定符合当地国土空间总体要求的养老服务设施用地规划,以确保地方养老用地总体规模、用地区位等事项由不可预期变为可预期。

三、我国城市养老用地保障制度中的问题及其成因分析

土地利用是指人类劳动与土地结合获得物质产品与服务的经济活动,表现为人与土地进行的物质、价值和信息交流与转换等〔12〕。由于城市养老用地活动关系到老人养老权益的实现,传统的土地管理制度并不能直接适用于城市养老用地工作中,这就导致实务中对城市养老用地制度的认识存在一定争议。

(一)城市养老用地保障制度中存在的问题

城市养老用地保障制度中存在着以政策代替立法、制度间衔接性差和程序性事项缺失等问题。

1.存在以政策代替立法的现象

政策与法律间虽具有紧密联系但也存在区别,现代社会应采取政策与法律共同治理的模式。城市养老用地保障立法的缺位,导致我国现阶段多是以政策作为调整相关工作的依据。为填补立法空白并规范城市养老用地工作的开展,中央层面出台了一系列养老用地政策,例如2013年国务院办公厅出台了《关于加快发展养老服务业的若干意见》,2019年又颁布了《关于推进养老服务发展的意见》;自然资源部也出台了《意见》这一文件,对城市养老用地保障工作中的诸多具体事项都做出了明确规定。此外,诸多城市养老用地工作改革效果较为显著的地方,如深圳市、成都市以及山东省等,也都出台了调整城市养老用地事务的政策性文件。

但是,法律与政策之间的区别决定了城市养老用地保障政策在适用上具有较大的局限性,表现为这些政策缺乏形式上的明确性和后果上的有责性。例如,政策本身难以对参与城市养老用地保障工作的当事人设定明确、具体的行为准则;由于缺乏对法律后果的明确设定,导致对于违反法律规定的行为难以进行有效制裁。另外,政策缺乏法律所具有的稳定性会导致其存在朝令夕改的现象,且不同政策之间对于城市養老服务用地具体事项的规定也存在分散、片面和相互冲突的问题。以城市养老用地性质和利用期限的确定为例,过往的政策中多将其定位为医卫慈善用地且以租赁供应为主,对其期限也没有做出明确界定;但是在2019年的《意见》中明确将用地性质变更为社会福利用地,规定以租赁方式供应的最高期限不得超过20年。这种政策前后不一致的现象可能会导致实务部门在处理具体问题时莫衷一是。

2.城市养老用地相关制度间衔接不足

城市养老用地保障工作属于一项系统性很强的事务,在用地性质认定、土地取得方式、资金管理和用地期限设定等方面会涉及诸多法律中的相关规定。具体来说:(1)在涉及的主要法律方面。城市养老用地保障工作既需要落实《物权法》《合同法》《土地管理法》《城市房地产管理法》《老年人权益保障法》等法律中的相关规定,同时也需要体现《关于推进养老服务发展的意见》《意见》等养老服务政策中的各项要求。(2)在相关制度间的衔接适用方面。我国《物权法》中规定了建设土地使用权的出让方式包括出让、划拨两种类型,且严格限制了划拨用地的范围与使用用途。但由于城市养老用地本身具有很强的社会福利属性,实务活动中对于通过划拨等无偿方式取得土地的需求较多,这就决定了养老服务建设用地可继续沿用医卫慈善用地性质,且政府也应免费供应更多的土地以体现政府在养老领域的责任〔13〕。另外,在城市养老用地制度实施过程中会涉及到政府、社会、市场和个人等多方参与主体,相互间法律关系也呈现出复杂化态势,且这些主体所签订的多种类型服务合同在性质认定、纠纷解决程序选择上也存在不同;特别是考虑到《合同法》、《物权法》和《行政许可法》中均未对养老用地合同做出专门规定,这就导致了当事人在法律的选择与适用上存在认知困难。同时国家层面的养老服务政策也提出,在土地供应过程中可对营利性养老设施用地提供融资支持,据此部分地区在城市养老用地实践活动中创新出了土地养老信托、养老土地金融等新型服务方式,但我国《土地管理法》《担保法》等立法中却并未对此做出有效规制,这导致实践活动中可能会面临较大的法律风险。

3.城市养老用地程序性事项存在缺位

法律的生命在于能够得到有效实施,程序之所以对于法治而言是重要的或必不可少的,因为它是法治的构成性要素,最终也是社会整合的构成性要素〔14〕。在增量土地供给和存量土地改变用途工作中都需要建立完善的运行程序。但当前的城市养老土地保障政策对此却规制不足,如虽然《意见》中对城市养老用地规划、供应方式、供应价格和收益管理等实体性规定做出了较为明确的界定,但对城市养老用地主体的申请资格条件、土地用途变更具体手续、协商谈判与争议解决等程序性事项的规定却较少。程序性事项规定的缺位,直接导致了城市养老用地实务工作中面临诸多困难,例如在老旧小区改造过程中部分居民担心老人的安全、疾病等问题会给社区带来隐患,而存量土地更改用途工作中缺乏如何与业主有效协商的程序性规定,这就导致与部分业主沟通不畅继而引发了后续工作难以开展的困境〔15〕。这些情况都严重阻碍了城市养老用地保障工作持续、稳定开展。

4.养老用地供应方式和监管制度也存在不足

我国城市养老用地供应分为营利性用地和非营利性用地两种情况,其中营利性用地主要以出让和租赁供应方式为主,而非营利性用地以划拨供应方式为主。由于城市养老用地供应事务涉及多个部门职权的实施,各部门往往会从本部门利益出发制定相应的养老土地供应制度,这导致了很多养老用地政策具体内容之间以及与现行法律之间可能存在不一致的现象。例如,采取拍卖出价最高者得的模式导致养老用地成本被人为推高,在出让过程中不允许对竞买人设置限制条件导致了过度竞争现象频发〔16〕。同时,当前的《土地利用现状分类(GB/T21010-2017)》中也没有“养老用地”类别,其中“医疗卫生用地”“社会福利用地”也多是针对非营利性养老用地需求设定的,由此导致了营利性养老用地需求不能得到有效满足;而且这种用地类别划分不清晰的做法,也间接导致存量土地转为养老用地工作中存在着用地性质难以界定的困境。另外,在落实城市养老用地具体政策的过程中,部分企业存在利用“社会福利用地”取得土地后擅自改变土地用途进行房地产开发、改变用地强度等不当行为。出现这些现象的原因在于,当前的城市养老用地保障制度中有关监督管理的内容过于单薄,且对于实践中出现的会员制经营模式、不当用地宣传等行为均未做出强有力的管控。

(二)城市养老用地保障制度中问题的成因

我国城市养老用地保障制度对于城市养老用地工作的顺利开展起到了重要的推动作用,但在落实过程中也存在诸多问题。究其原因,主要包括以下两点:

(1)立法层面的原因。立法缺位会导致某一特定社会领域缺乏有效的法律规制,这种由于立法的不作为容易导致权利处于一种被虚化状态〔17〕,在发生纠纷或权利受到侵害后难以得到法律的有效保护。当前我国城市养老用地工作所依赖的立法资源存在不足,如面临着专门性立法尚未出台、顶层制度设计缺位和地方制度不够完善等问题〔18〕。虽然《老年人权益保障法》中有关于养老服务保障的相关规定,且实务部门也多是将该法作为规范城市养老保障工作的重要上位法依据,但该法的主要目的在于保障老年人群体的人身和财产权益,缺乏对城市养老用地工作具体事项的细致规定。另外,现阶段城市养老用地工作所依据的主要是中央政策性文件和地方性规章,这些文件的效力一般较低且在制定主体、具体内容和制度衔接方面也存在较多不足,立法的缺位会导致城市养老用地工作中各参与主体的权利缺乏有效保障与救济。

同时,养老服务领域缺乏专门立法也导致城市养老用地保障工作难以走上法治化、规范化道路。由于城市养老用地保障工作本身呈现出发展速度快、涉及面广、关系复杂和治理难度大的特征,现有的法律法规、政策文件难以满足城市养老用地工作有序发展对立法资源所提出的要求。而且国家现行法律与养老用地政策之间、不同地区政策文件之间在应对城市养老用地保障工作上也存在内容重叠、针对性不强以及执法机关协调性差等问题。值得注意的是,地方养老用地保障制度间具体内容差别大的现状也明显不利于国家提出的实现养老机构规模化、连锁化发展的要求,毕竟集团型、群体化的养老机构发展模式有利于养老服务设施在交流信息、平衡供需、调剂余缺等方面实现优化〔19〕,而养老用地保障制度的统一则是养老机构连锁化发展的先决条件之一。

(2)行政层面的原因。在我国城市养老用地保障制度的实施过程中,行政机关总是处于非常重要的地位,政府多是通过影响立法制定、落实政策执行等方式来实现对养老用地事务的有效管理。首先在影响立法制定方面。由于我国立法机关制定的法律多是由国务院具體部门提案和正式起草的〔20〕,因而这些立法中可能会反映出具体职能部门的利益倾向。就城市养老用地保障政策而言,有学者指出短时间内国家部委就出台了100多部涉老保障的政策性文件,但是这些文件内容过于宏观且衔接性差,导致养老服务企业难以确定需和哪个政府部门进行对接〔21〕。其次在影响政策执行方面。现阶段政府在落实城市养老用地保障政策过程中存在异化现象,表现为政策出台多、利益调整力度大,由此导致在执行中出现了变形、走样、偏离政策目标的现象〔22〕,而缺乏有效、严格的城市养老用地工作监管机制,也会因懒政现象的存在而导致慢作为和不作为现象的发生〔23〕,使得当前城市养老用地工作中出现政策支持多停留在纸面上、领导鼓励多停留在精神层面上的困境〔24〕。另外,基层政府由于缺乏可操作性强的上级政策文件进行指导,对养老用地申请条件、资金拨付渠道和责任承担机制等情况的了解存在不足,这导致了中央政策文件难以被有效落实,参与养老服务设施建设的企业也难以充分享受到中央政策的红利。

四、我国城市养老用地保障制度的实践探索

在民政部等部委的统一安排下,我国城市养老用地工作取得了显著进步,且涉及城市养老用地的司法审判活动中也积累了较为丰富的经验。

(一)城市养老用地工作试点情况

国务院办公厅于2019年6月出台的《关于推进养老服务发展的意见》为城市养老用地保障工作提供了最直接的制度依据,很多部门也根据该文件精神制定了诸多城市养老用地保障政策。值得注意的是,虽然《意见》对城市养老用地保障工作影响很大,但由于该政策出台较晚且缺乏相应的配套性措施,其在各级政府试点工作中指导作用的发挥有待进一步提升,这也是当前城市养老用地保障工作发展较为缓慢的一个原因。

通过改革城市养老用地保障制度为养老服务设施建设、养老服务业发展提供制度支撑已经成为当前各界的共识,当前实务中影响大且成就较为显著的是由国家发展改革委员会、民政部等部门展开的一系列试点行动。例如,这些部门于2019年2月8日在北京举办了“城企联动普惠养老专项行动”,目的是通过多部门参与、多制度支撑来有效提升养老服务业的发展水平。这次行动中制定的《城企联动普惠养老专项行动实施方案》就尝试探索在南昌、郑州、武汉、成都、秦皇岛、许昌、宜兴等城市试点养老服务提质工作,其中关键的一环是在《城企联动普惠养老专项行动地方政府支持政策清单》必选项中列出了“土地政策”类目,采取设置专门的养老用地类别、规定养老用地出让起价不高于同类工业用地等措施,明确了企业等市场主体可以使用自有土地参与养老服务设施建设工作,也可以先建设然后再变更土地使用性质。就实际的市场反应情况来看,南昌、许昌等地市积极响应该方案的要求,都出台了本地城企联动普惠养老专项行动工作推进计划,但多数仍处于政策实施初始阶段,所以其实际效果仍待考察。总的来说,当前的城市养老用地保障改革工作仍处于呼声高、市场发展不足的探索时期。

(二)试点工作中出现的新情况

城市养老用地保障工作作为一项重要的养老服务事业,需要政府在政策方面给予大力支持。但是从地方政府实际的反馈效果看其参与能力稍显不足,表现为地方政府仍是以《意见》作为指导行动的主要依据,尚未制定配套性的地方法规或政府规章。另外,《意见》中的条款多是对养老服务设施用地空间布局、用地供应和监督管理等提供宏观性的指导,在此之后也并未出台相关的配套性文件来加强其实际可操作性。这导致其存在以下不足:第一,《意见》的内容是从政府管理视角出发对多项城市养老服务事项进行系统规制,但是对于城市养老用地保障等具体事务中的风险却缺乏足够重视,如仅在防止养老服务设施用地改变用途方面进行了规定,而对于城市养老用地服务设施建设合同风险、存量土地改造引发的社会风险等均未做出有效规制;第二,《意见》中缺乏对新型养老服务用地模式的规制,如在北京的共有产权养老服务设施试点中,诸多共有产权养老设施用地都是以协商、出让方式获得的,在性质上也多属于医疗卫生慈善用地。但相关养老服务设施最终都获得了商品房预售许可证,建设单位、購买人也需要在网上签署《商品房预售合同》并进行联机备案。这就导致该模式在实施中存在一定的争议,但是《意见》中未对其做出有效回应。若持续缺乏对此类新型养老服务设施用地工作的有效规制,未来该模式一旦在全国推广,则可能导致养老用地保障工作中的风险被无限放大〔25〕。

以上分析显示,在政府现阶段所出台的养老用地保障政策中,政府的支持力度、参与力度以及对风险的应对能力均存在不足。由于城市养老用地保障工作是一项政府主导的养老服务事业,市场主体往往会由于政策支持力度不足、预估实施效果不好等原因,而对是否参与养老服务建设工作持观望态度。同时,地方政府在参与养老用地保障工作过程中也会面临多种风险,包括成本收益的风险、服务设施利用率不足的风险以及能否获得民众足够支持的风险等。因此,尽管城市养老用地保障工作在我国的养老服务业发展中占据着重要地位,但是由于法律、政策以及配套性措施跟进不及时,导致了政府、市场力量以及社会组织等多方参与主体的积极性受到了影响。

(三)城市养老用地保障制度司法适用状况

城市养老用地保障制度中的不足导致用地纠纷频发,与此相关的司法裁判过程也面临着诸多困境。笔者以“养老服务设施用地”为主题词在中国裁判文书网中进行检索,排除与本次研究无关的案例后共检索到15件有效案例。一是在案由分布上,这些案件中共涉及8类案由,其中合同、无因管理和不当得利类最多(共4件),其次是行政许可(2件)和行政登记案件(2件),这些类型案件在案件总量中的比率高达52%,且案件涉及民事主体、行政机关等多类主体,这也与当前城市养老用地保障工作中强调政府、社会力量共同参与的现状相符合。二是在诉讼类型与法律适用上,这些案件涉及的诉讼类型较多,包括了行政诉讼、民事诉讼和刑事诉讼等多种类型;在审判过程中适用的法律主要包括《行政诉讼法》《合同法》《侵权责任法》《民法总则》《城乡规划法》等法律,以及《最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释》《养老服务设施用地指导意见》等司法解释文件或政策性文件。

笔者将这些案件划分为以下三种类型:一是养老用地审批过程中的纠纷。部分社会主体在参与养老服务设施建设过程中,由于政府行为变更导致之前获得许可的用地得不到落实,进而严重阻碍了养老设施的建设工作。如河南省高级人民法院在审理安阳市御之苑老年公寓养老土地适用纠纷中,原告在2007年即获得了当时政府部门核发的土地规划许可证且得到了国务院土地主管部门的审批,但是由于政府多次变更用地选址,导致直到2017年原告仍未获得养老院建设相关的土地①。二是城市养老用地合同中存在的纠纷。养老服务设施用地合同涉及行政当事人间管理与被管理的关系、民事主体间平等协商关系等多种法律关系,这导致法院对具体案件的定性存在认知差异。部分法院认定是民事合同关系,例如鄱阳县人民法院在审理鄱阳县监督执法局与被告周饶顺等房屋纠纷一案中指出,由于当地政府进行棚户区改造导致房屋以及土地被征收的应适用《合同法》相关规定,“在解除合同的条件已经成就时原告作为解除权人可以解除合同,另一方应受合同解除效力的约束”②;也有法院认为应属于行政法律关系进而适用行政法律的相关规定,例如黑龙江省农垦中级法院在审理红兴隆国土局与王辉土地管理一案时,认为红兴隆国土局县相关行为属于明显的重大违法情形、无效的行政行为③,沈阳市中级人民法院在判决书中指出,依据《行政诉讼法》第五十四条的规定,会议纪要属于政府承诺行为,所以需继续履行,政府应严格按照(原)国土资源部办公厅《关于印发养老服务设施用地指导意见的通知》中的规定,以租赁形式办理土地使用手续④。三是私自改变城市养老土地用途方面的纠纷。在聊城市中级人民法院审理的幸福老年公寓和红树林公司合同纠纷案中,法院在判决书中指出:“划拨土地限于法律、行政法规规定的特定用途,如果将划拨土地作为投资用于合作开发房地产,必须经有批准权的人民政府批准,双方在不具备房地产开发经营资质条件下订立的《合作建房协议书》属于无效合同,双方对于返还土地、已建房屋补偿等问题可协商或另行起诉”⑤。

由此可见,涉及城市养老用地保障的司法案件呈现出类型多样、法律关系复杂、处理难度大的特点。而且城市养老用地纠纷案件的审理时间一般较长,涉案土地价值往往会随着时间变迁而大幅度升值,这也是城市养老用地工作中纠纷频发的重要诱因。另外,法院在审理过程中对当事人法律关系做出的不同认定,会导致适用不同法律进而对案件结果带来实质性的影响。虽然《意见》中对于各级政府用地供应方式和行政审批等事项做出了原则性的规定,但由于司法权与行政权之间内在的张力,各地司法机关基于解决纠纷的实际需要,可能会在城市养老用地纠纷案件中依据不同情况做出不同裁判。

五、城市养老用地保障制度实施的潜在动力与完善建议

不断增加的城市养老用地需求以及政府政策的激励均是当前城市养老用地保障制度有序发展的重要影响因素。

(一)我国城市养老用地保障制度有效实施的动力

城市养老用地保障制度确保了养老服务设施建设工作的有序开展,其在我国养老服务制度体系中的地位也不断提升。城市养老用地保障制度有效实施的动力体现在:一方面,政府应对老龄化社会的实际需要。近年来我国面临着严峻的老龄化形势,国家统计局《2019年国民经济和社会发展统计公报》中的数据显示,截至2019年,我国60周岁及以上人口共计25388万,占全国总人口比重高达18.1%,其中65岁以上的老龄人口约17603万,占总人口比重为12.6%,而同期全国医疗卫生机构共约101.4万个、医疗卫生机构床位约892万张,由此可见老龄人口人均养老和医疗服务资源占有率比重仍然较低。另一方面,我国养老服务制度体系不断完善的需要。在我国养老服务制度体系中,城市养老用地保障制度创新是引领老龄产业快速发展的重要因素。但是现阶段城市养老服务设施用地领域尚未制定国家层面的专门立法,社区等基层组织更多是依据政策文件的精神,通过签订租赁、购买协议来明确双方之间的权利义务关系,抑或依靠自身力量来协调解决相关问题。因此,通过城市养老用地保障领域的制度创新,可以弥补我国养老服务制度体系中所存在的不足。

另外,我国政府部门在城市用地事务中的话语权和执行力较高,这也为城市养老用地保障制度的完善提供了有利条件。有学者指出养老土地利用行为是地方政府引导区域产业结构升级、经济稳定发展的重要动力,政府有效提升城市土地的利用效率和调节用地出让协议中过高或过低价格的行为〔26〕,为养老服务产业结构升级提供了有力保障。近年来我国政府为满足日益增长的养老服务设施用地需求,也在不断提升养老用地的供应水平,据统计,2008~2015年累计供应了5657公顷土地,且在2015年就高达1099公顷,实际年平均供地面积增速高达23%;其中出让的土地占比约32%,而划拨的土地占比约68%,划拨的比例逐渐呈下降趋势,而出让比例缓慢增加〔27〕,城市养老用地规模的持续增加倒逼各地政府出台多种措施来为该项工作提供制度依据。由此可见,政府对养老服务设施用地供应的持续增加,也是我国城市养老用地保障制度得以完善的重要推动因素之一。

(二)我国城市养老用地保障制度的具体完善措施

我国部分城市养老用地实务工作表明,政府在养老用地政策制定和用地保障制度落实过程中的作用非常明显,且完善的政策体系也是吸引社会组织、市场力量积极参与养老用地保障工作的重要推动力。但现阶段我国城市养老用地保障制度体系和配套的运行机制均不完善,不仅缺乏高位阶的法律法规作为保障依据,也缺乏可操作性较强的制度运行机制和法律纠纷解决机制。老龄化社会的发展使得城市养老用地需求持续增长,可从增加制度供给、提升治理水平等方面进行完善。具体包括以下几点:

(1)加快城市养老用地立法工作步伐。在现阶段可以由民政部牵头,联合自然资源部、住房城乡建设部、财政部、卫生健康委等部门,加快制定涉及城市养老用地保障工作的专门性法律或部门规章,为城市养老用地工作提供强有力的法治保障。在城市养老用地立法中需着重加强对政府审批养老用地过程的监督,确保政府之前赋予市场主体的各项优惠措施能得到有效落实。在城市养老用地工作中需明确政府的职责与权限,确保政府依法依规行使职权,需明确政府在养老用地工作中的公共利益保护者角色,尽量避免政府在城区闲置土地改造过程中因地价升值等因素影响而减少对城市养老服务设施用地的供给。另外,立法中对于社会组织、市场力量等积极参与养老服务用地工作的相关主体,需加大对其用地行为合法性、合规性的审查力度,防止其私自改变养老土地用途或对养老土地进行过度商业化开发,以确保养老用地公益目的能够有效实现。

(2)健全多元化养老用地纠纷解决机制。在城市养老服务設施改建扩建、空地新建以及存量土地整备工作中,政府、社会与个人等主体间的法律关系较为复杂且也存在诸多类型的纠纷。考虑到养老服务设施用地工作与老人权益实现密切相关,有必要在政府中设立相应的协调机关,专门应对可能出现的纠纷和不断提升解决该类型纠纷的工作能力,也应当充分发挥基层协商组织、仲裁机构等在纠纷解决中的作用,持续深化多元化纠纷解决机制建设工作,提高养老用地纠纷的综合治理能力。根据养老服务设施用地纠纷案件的实际情况,司法机关也应当积极探索城市养老用地纠纷案件的诉讼规则和裁判要点,上级法院应抓紧发布一批典型性强、社会效果好的养老用地纠纷指导性案例,作为下级法院审理同类型案例的参照依据,以避免各地在解决养老用地纠纷案件时存在法律适用和裁判尺度不一的问题。

(3)明确执法部门的监督方式与处罚措施。由于城市养老服务设施的建设与使用周期一般较长,涉及的养老土地投资收益及其资金回收的过程也较为漫长,部分参与主体在获得国家用地政策补贴后,存在擅自将养老用地变更为商业用地以获得土地大幅度增值的不当行为。而地方具有监督职责的政府机关在查处相关违法行为过程中,却面临着执法权限不足和惩戒措施力度有限的困境。所以有必要建立各部门间的联动执法管理机制,有效衔接各执法机关的职权,以确保执法效果具有较大的震慑力。如针对违法改变养老土地用途的行为,可明确赋予住房城乡建设部门不予核发土地证书和吊销养老土地证书的权限;明确民政部门在相关机构和人员发生违法行为后,对涉案的养老机构可采取取缔准入资格、取消分类评估与星级评价等措施,也可对利用养老土地优惠政策所获得资金进行追回;自然资源管理部门可对养老服务设施用地建设过程进行有效监督,定期检查养老服务设施用地项目是否符合城乡规划和土地建设利用规划,以及是否按照规划用途和期限进行养老设施建设,对于不符合用地规划和建设标准的行为,及时给予通报批评和进行资金惩罚。各部门间也需要注重养老用地监督工作信息的融通,建立统一的养老用地监督网络信息共享平台,将参与养老服务设施用地的市场主体纳入土地市场信用体系,实施守信激励、失信惩戒。

(4)增强城市养老用地制度间的衔接适用。实现城市养老相关法律制度间的有序衔接是养老用地保障工作高效运行的前提条件,也是实现养老服务工作目标的关键环节。城市养老用地制度的衔接适用是一项系统性很强的工程,既要考虑到各相关法律、政策中关于养老用地具体规定的特殊性和共同性,也要注重具体规定间相互转换的实际可操作性,也即需通过有效的制度重构与整合来构建衔接适用性强的城市养老用地制度体系。具体来说:首先是构建健全、稳定的城市养老用地管理制度,加强对城市养老用地金融、资金审批工作流程的规范管理,确保城市养老用地专项资金利用效率和安全,完善城市养老用地财政长效补贴机制,统筹管理和有效监督各级地方政府养老用地资金能够足额、及时发放到位。其次是规范制度运行流程以增强实施力度,将城市养老用地工作作为地方政府经济社会发展的重要任务且纳入政府工作考核项目,由专门机关统筹负责城市养老用地制度衔接适用的具体协调工作。最后是加强不同位阶立法间的衔接,以《意见》等政策文件为核心,未来在政策中需进一步完善与《合同法》《土地管理法》《城市房地产管理法》《老年人权益保障法》等法律中具体规定的有效衔接,从法律层面对城市养老用地制度中的申请主体、用地方式、土地使用年限、养老设施规划许可、用地供应价格确定以及存量土地收益管理等事项进行统一规定,确保城市养老用地制度间的规范性、统一性和兼容性,及时出台配套性文件和行政规章对上述具体事项进行落实,以实现城市养老用地制度间的衔接畅通。

(5)健全城市养老用地程序性规定。在存量土地改变用途和增量土地供给工作中,需对养老用地程序性事项做出专门规定,重点是解决养老用地资格准入、用地性质变更手续、协商谈判与争议解决等程序性事项缺位的问题。首先是在城市养老用地的审批程序中,需进一步放宽该行业的准入标准以及深化放管服改革,提高审批工作效能,为各参与主体的养老用地工作减少负担。其次是在养老用地性质变更监督程序中,运用行政合同模式、动态监管机制等实现对养老服务设施用地开发、建设周期的严格监督,重点查处改变规划用途或者改变用地强度的行为,也要对相关投诉控告进行及时调查与反馈。最后是养老用地纠纷协商谈判程序,政府养老工作管理机构应当与社会组织、市场力量分工合作,积极引导当事人在自愿基础上通过协商解决纠纷,将常发问题的处理步骤进行规范化管理,并且发布行动指引来指导当事人妥善解决纠纷,引导当事人以合法手段维护正当权益。

注释:

①河南省高级人民法院(2017)豫行终3124号。

②鄱阳县人民法院(2017)赣1128民初3432号。

③黑龙江省农垦中级法院(2019)黑81行终32号。

④沈阳市中级人民法院(2015)沈中行初字第121号。

⑤聊城市中级人民法院(2019)鲁15民终1506号。

参考文献:

〔1〕雷雨若,王浦劬.西方国家福利治理与政府社会福利责任定位〔J〕.国家行政学院学报,2016,(2):136.

〔2〕孙健,田明.中国社会政策结构转型与治理关系重构〔J〕.天津行政学院学报,2019,(6):10-18.

〔3〕Salsich, Peter W Jr.Housing and Home Care for the Elderly Symposium〔J〕.St. Louis University Public Law Review, 1991,(10):437-440.

〔4〕Malloy, Robin Paul.Land Use Regulation Disability and Aging in Place〔J〕.Contemporary Readings in Law and Social Justice, 2017,(9):198-222.

〔5〕Akito Murayama.Land Use Planning for Depopulating and Aging Society in Japan〔J〕.Urban Resilience,2017,(2):79-92.

〔6〕卢为民,刘扬.我国养老用地供应政策评析〔J〕.城市问题,2014,(12):68.

〔7〕刘挺.我国养老服务设施用地政策现状、问题和建议〔J〕.中国房地产,2018,(22):34-35.

〔8〕田钰燕,包学雄,刘伟.城市居家养老服务供给:结构性困境及其破解〔J〕.社会福利(理论版),2019,(2):16.

〔9〕秦岭.我国养老服务设施用地政策的完善和落实研究〔J〕.当代经济管理,2016,(7):52.

〔10〕张云云.社区化养老用地法律分析〔J〕.探求,2017,(6):79.

〔11〕《關于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》解读〔EB/OL〕.(2019-12-06)〔2020-02-21〕.https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_5164747.

〔12〕刘艳中.土地利用总体规划〔M〕.武汉:中国地质大学出版社,2014:2-12.

〔13〕韩淑娟.以土地政策规范和引领老龄产业发展的理论探讨〔J〕.贵州社会科学,2015,(10):122.

〔14〕雷磊.法律程序为什么重要——反思现代社会中程序与法治的关系〔J〕.中外法学,2014,(2):338.

〔15〕养老场所建在小区里你会同意吗〔EB/OL〕.(2019-02-06)〔2020-03-12〕.http://cnsf99.com/Detail/index.html?id=519&aid=76862.

〔16〕祁雪瑞.论养老用地供应优化和监管强化〔J〕.中国国土资源经济,2019,(9):59.

〔17〕刘志刚.立法缺位状态下的基本权利〔J〕.法学评论,2011,(6):22.

〔18〕方俊,李子森.政府购买社区居家养老服务的探索——以广州Y区为例〔J〕.中共中央党校学报,2018,(3):67.

〔19〕社区养老服务的发展方向专业化产业化和规模化〔EB/OL〕.(2019-02-06)〔2020-01-14〕.http://cnsf99.com/Detail/index.html?id=469&aid=45280.

〔20〕封丽霞.人大主导立法的可能及其限度〔J〕.法学评论,2017,(5):79.

〔21〕陈永慧.发展居家养老产业必须走连锁化规模化专业化和品牌化道路〔J〕.安家,2018,(5):22.

〔22〕霍海燕.当前我国政策执行中的问题与对策〔J〕.理论探讨,2004,(4):87.

〔23〕田昊,李娉.中国情境下公共政策执行主要问题的转变及其制度分析〔J〕.中国行政管理,2019,(5):77.

〔24〕现阶段投身居家养老〔EB/OL〕.(2019-02-06)〔2020-04-11〕.http://www.360doc.com/content/18/1216/19/59320440_802235089.shtml.

〔25〕北京首个共有产权养老模式将向全国推广〔EB/OL〕.(2018-12-20)〔2020-05-10〕.https://new.qq.com/omn/20181220/20181220A0WKWH.html.

〔26〕陈淑云,曾龙.地方政府土地出让行为对产业结构升级影响分析——基于中国281个地级及以上城市的空间计量分析〔J〕.产业经济研究,2017,(6):89.

〔27〕李蕾.养老服务业用地土地供应情况分析〔J〕.国土资源情报,2016,(8):38-39.

Chinas Urban Land Security System for the Aged:

Current Situation, Dilemma and Improvement

SU Weijie

(Law School, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: The increasingly severe population aging has prompted a sharp increase in the demand for urban land for the elderly, but the urban land security system for the elderly is insufficient. In practice, policy documents are used as the guarantee basis, which has led to problems such as the lack of enthusiasm of the participants and the difficulty in resolving disputes over land for the aged. In order to ensure the sustainable and stable development of urban land security for the aged in China, improvements that can be taken in the future include: accelerating the pace of land security for the aged, improving diversified dispute resolution mechanisms, detailed supervision and punishment measures, improving the applicability of system integration, and improving the procedural provisions for land security for the aged, etc.

Key words: urban land for the aged; population aging; old-age security; old-age service facilities; welfare governance concept; diversified dispute resolution mechanism; procedural provision

(責任编辑:叶光雄)