血液病伴粒细胞缺乏患者临床分离菌的分布及耐药性分析

2021-04-25邱韵洁邱隆敏易呈风蔡雨希吴柳松杨华维冯永怀

邱韵洁,邱隆敏,易呈风,蔡雨希,赵 月,吴柳松,杨华维,朱 曦,冯永怀

(遵义医科大学附属医院 血液内科,贵州 遵义 563099)

粒细胞缺乏(粒缺)是指外周血中性粒细胞绝对值<0.5×109/L,常见于各种血液系统疾病,包括白血病、多发性骨髓瘤、骨髓增生异常综合征、再生障碍性贫血、淋巴瘤等,该类患者由于疾病本身、化疗后骨髓抑制导致粒细胞缺乏,免疫功能低下,极易并发各种感染,严重影响了治疗效果;而且患者感染初期,病原菌及感染灶难以确定,延误有效的抗感染治疗时机从而常伴随着较高的死亡率。因此,准确的临床分离菌鉴别、耐药性分析以及有效的抗感染治疗是影响预后的关键因素。本研究旨在对遵义医科大学附属医院血液内科2015年1月至2019年6月血液病伴粒细胞缺乏患者的临床分离菌株及其耐药性进行回顾性分析,为临床经验性抗感染治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料及菌株来源 病源选自2015年1月至2019年6月期间遵义医科大学附属医院血液内科住院患者,根据患者外周血中性粒细胞水平将其分成粒缺及非粒缺两组,粒细胞缺乏是指外周血中性粒细胞绝对值<0.5×109/L。病原菌来源于上述患者的静脉血、痰液、尿液、大便、分泌物(伤口、咽喉、创面)、咽拭子、中央静脉导管、骨髓等标本培养分离。

1.2 仪器与试剂 全自动血培养仪(生产厂家:美国 BD 公司;型号:BACTEC FX400),梅里埃 VITEK 2 Compact 全自动细菌鉴定及药敏分析系统,梅里埃 VITEK 2 革兰氏阴性细菌鉴定卡、梅里埃 VITEK 2 革兰氏阳性细菌鉴定卡。血标本采用 BACTEC FX400 全自动血培养仪培养,阳性则采用 VITKE-2Compct 全自动分析仪进行病原菌鉴定和药敏分析。

1.3 方法 选取住院患者细菌培养阳性的结果,查找该患者留取标本当天所抽外周血的中性粒细胞值,筛选出粒细胞缺乏患者的临床分离菌株,并与同期非粒细胞缺乏患者的菌株资料进行对比,回顾性分析粒缺患者临床分离菌的分布类型及药敏特点。

1.4 质控菌株 质控菌为铜绿假单胞菌(ATCC 27853)、大肠埃希菌(ATCC25922)、金黄色葡萄球菌(ATCC 25923),药敏实验判断标准参照CLSI2014版执行。

1.5 统计学处理 使用SPSS 17.0软件进行数据录入及分析,率的比较采用χ2检验或Fisher确切概率法,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本资料 共收集血液病患者阳性菌株383株,其中粒缺患者174株,非粒缺患者209株。血液病包括白血病182例、多发性骨髓瘤26例、骨髓增生异常综合征18例、再生障碍性贫血26例、淋巴瘤50例、缺铁性贫血9例、巨幼细胞性贫血5例等;其中白血病、再生障碍性贫血粒缺患者比例显著高于非粒缺患者,P<0.05;除骨髓增生异常综合征及巨幼细胞性贫血外,其余血液病粒缺患者比例则低于非粒缺患者(P<0.05,见表1)。

表1 粒缺与非粒缺患者血液病分布及构成比(%)

2.2 标本来源 血液病患者临床分离菌最常见的标本来源于血液及痰液,本研究发现,粒缺患者血液标本的比例为77.59%(135/174),显著高于非粒缺患者比例47.37%(99/209);而痰液标本比例17.82%(31/174)则明显低于非粒缺患者比例33.49%(70/209),差异均有统计学意义(P<0.05,见表2)。

表2 粒缺与非粒缺患者常见的标本来源及构成比(%)

2.3 病原菌分布 粒缺与非粒缺患者临床分离菌均以革兰氏阴性菌为主(分布比例分别为54.02%、45.45%),粒缺患者排在前3位的细菌分别是大肠埃希氏菌(18.97%)、肺炎克雷伯氏菌(16.09%)、铜绿假单胞菌(11.49%);其中,粒缺患者中肺炎克雷伯氏菌比例显著高于非粒缺患者,差异有统计学意义,P=0.002。非粒缺患者细菌构成比中排在前3位的细菌分别是大肠埃希氏菌(20.57%),凝固酶阴性葡萄球菌(15.79%)、金黄色葡萄球菌(8.13%)。粒缺患者革兰氏阳性菌总体比例显著低于非粒缺患者(P=0.020,见表3)。

表3 粒缺与非粒缺血液病患者常见细菌分布及构成比(%)

2.4 常见标本中细菌分布特点

2.4.1 血培养标本 粒缺患者血培养分离细菌主要以革兰氏阴性菌为主(占49.63%),非粒缺主要以革兰阳性菌为主(占44.44%)。其中粒缺患者肺炎克雷伯氏菌比例显著高于非粒缺(P=0.002);非粒缺患者凝固酶阴性葡萄球菌比例显著高于粒缺患者(P=0.001,见表4)。

表4 粒缺与非粒缺血液病患者血培养常见细菌构成比(%)

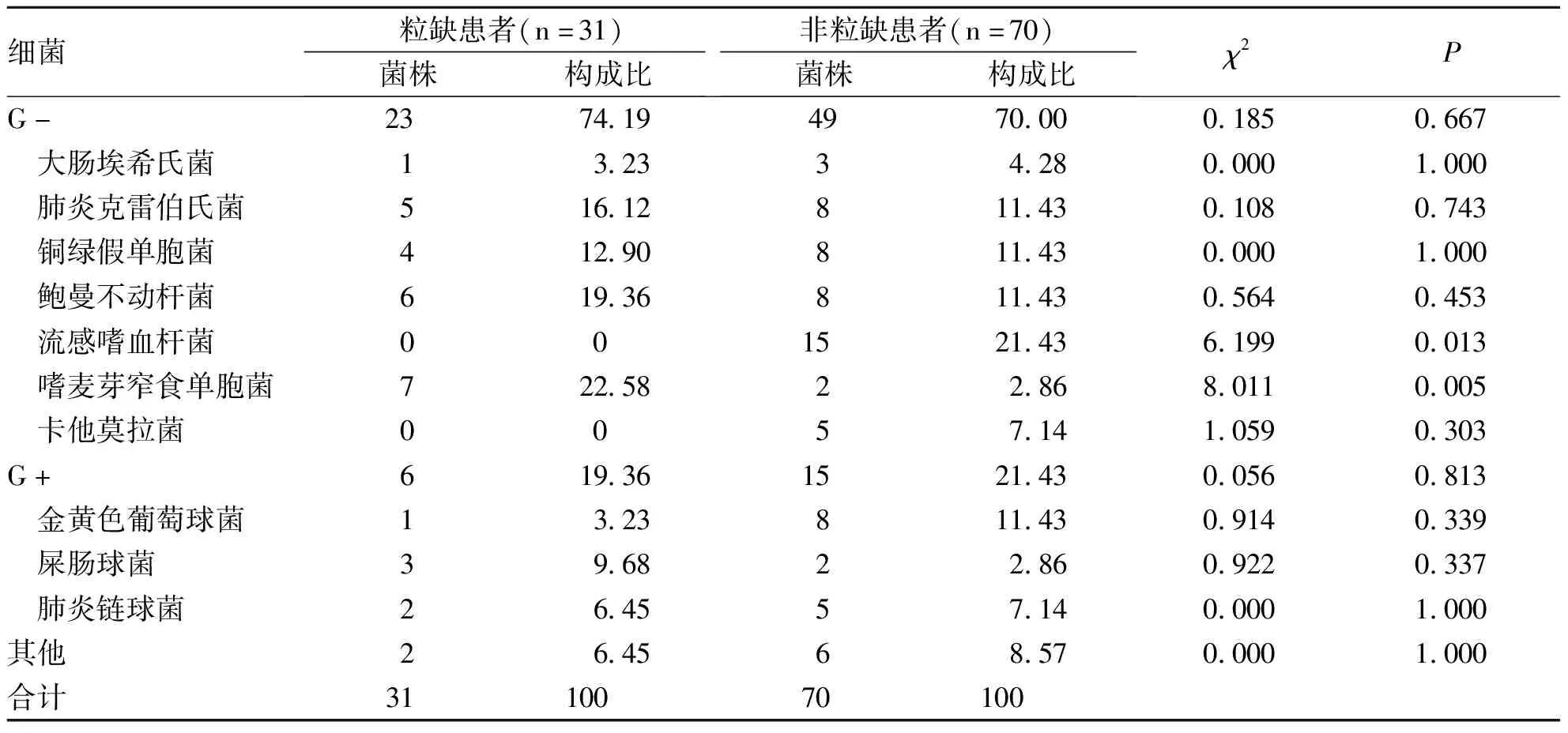

2.4.2 痰培养标本 粒缺与非粒缺患者痰培养分离菌均以革兰氏阴性菌为主(分别占74.19%、70.00%)。除流感嗜血杆菌及嗜麦芽窄食单胞菌外,其余菌株在粒缺组与非粒缺组中均无统计学差异(见表5)。

表5 粒缺与非粒缺血液病患者痰培养标本常见细菌构成比(%)

2.5 常见临床分离菌对抗菌药物的耐药率分析

2.5.1 革兰阳性菌 两组患者金黄色葡萄球菌均对常用抗菌药物保持较低的耐药率,其中耐药率较高的为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),其检出率分别为50%和29.40%,金黄色葡萄球菌的耐药率在粒缺与非粒缺中均无统计学意义(P>0.05,见表6)。

表6 粒缺和非粒缺血液病患者金黄色葡萄球菌对常见抗菌药物耐药率(%)

2.5.2 革兰阴性菌 粒缺患者大肠埃希氏菌对左氧氟沙星、头孢曲松、头孢他啶、头孢吡肟、哌拉西林/他唑巴坦、环丙沙星的耐药率均高于非粒缺组,除对头孢曲松有统计学差异(P=0.043),其余均无统计学差异(P>0.05),耐碳青霉烯大肠埃希氏菌的检出率分别为15.15%和0.00%,有统计学差异(P=0.030)。肺炎克雷伯氏菌对常见抗菌药物的耐药率粒缺组高于非粒缺组,但是差异无统计学意义(P>0.05)。铜绿假单胞菌对环丙沙星、头孢他啶、头孢吡肟、哌拉西林/他唑巴坦、丁胺卡那均保持较高敏感性,耐药率<25%,两组差异无统计学意义(P>0.05),但对氨苄西林/舒巴坦,粒缺组耐药率明显高于非粒缺组(P=0.000)。粒缺患者鲍曼不动杆菌对左氧氟沙星、环丙沙星、头孢他啶、头孢吡肟、哌拉西林/他唑巴坦、亚胺培南等常用抗菌药物的耐药率均>60%,高于非粒缺组,但对头孢他啶耐药率粒缺组显著高于非粒缺组,差异有统计学意义(P=0.031),其余差异均无统计学意义(P>0.05,见表7)。

表7 粒缺与非粒缺血液病患者主要革兰阴性菌对常见抗菌药物的耐药率(%)

3 讨论

中性粒细胞是人体抵御细菌的主要防御细胞,有报道显示,绝大部分恶性血液病患者在大剂量化疗和造血干细胞移植后出现感染并发症,造成死亡率显著升高,其主要病因是粒细胞缺乏[1],导致机体免疫功能下降。本研究显示,分离菌中白血病合并粒缺的患者显著多于非粒缺(P<0.05),这说明白血病患者普遍存在粒细胞缺乏,免疫功能低下,极易合并感染,给临床治疗带来极大隐患。据报道,粒缺患者出现各种感染后,真正能够明确病原菌的仅占13%,致病菌以革兰氏阴性菌为主,占全部致病菌的54%[2],本研究结果显示,粒缺与非粒缺患者分离菌均以革兰氏阴性菌为主,分布比例分别为54.02%、45.45%,与上述报道基本一致。因此尽早对临床分离菌准确的鉴别,并进行有效的经验性抗感染治疗是决定患者预后的关键因素。

血液标本和痰液标本是粒缺与非粒缺患者常见的标本来源。本研究显示,粒缺患者培养阳性标本主要来自血液(77.59%),其比例显著大于非粒缺患者,这可能是由于粒缺患者中性粒细胞缺乏、免疫功能低下,细菌更容易到达血流引起原发或继发血流感染。另外,本研究还发现,粒缺患者常见的分离菌以革兰氏阴性菌为主,主要是大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌,这与朱骏等[3]的研究结果一致;而非粒缺患者则以革兰氏阳性菌更多见,主要以凝固酶阴性葡萄球菌和金黄色葡萄球菌为主,因此临床医生对于粒缺患者在进行经验性抗感染治疗时应首先覆盖革兰氏阴性菌中的大肠埃希氏菌和肺炎克雷伯氏菌,在初始治疗无效的情况下,要注意覆盖铜绿假单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌等非发酵菌。

粒缺与非粒缺患者痰液标本中分离到的细菌中均以革兰氏阴性菌为主,粒缺患者以嗜麦芽窄食单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌为主。尤其值得注意的是,嗜麦芽窄食单胞菌在粒缺患者的分离率显著高于非粒缺组(P<0.05),该菌为条件致病菌,是体内常见的定植菌,在长期大量广谱抗菌药物的压力性筛选下会导致该菌从少量定植转为优势菌而致病,尤其是碳青霉烯类抗菌药物的过度使用是最常见的诱因,因此临床上在长时间广覆盖抗菌药物使用下,要警惕嗜麦芽窄食单胞菌感染,而且该菌对碳青霉烯、头孢类等抗菌药物天然耐药,本次分离到的9株嗜麦芽窄食单胞菌对左氧氟沙星、复方新诺明100%敏感,来自2018年CHINET的监测数据显示该菌对甲氧苄啶-磺胺甲唑、米诺环素和左氧氟沙星的耐药率低,敏感率近90%或以上[4]。而流感嗜血杆菌在本研究中仅见于非粒缺组(P<0.05),该菌为常见的社区感染病原体,本研究中对头孢曲松、头孢他啶、头孢吡肟、氨曲南、哌拉西林舒巴坦、利福平保持高度敏感性(100%)。

对于革兰氏阳性菌,粒缺与非粒缺患者共分离到金黄色葡萄球菌25株,研究发现,粒缺与非粒缺患者金黄色葡萄球菌均对常用抗菌药物保持较低的耐药率,本研究表明金黄色葡萄球菌不是本地区粒缺患者的常见致病菌[5],耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的检出率粒缺患者高于非粒缺患者,但差异无统计学意义(P>0.05),未发现其对万古霉素、利奈唑胺、替加环素、奎奴普丁/达福普丁耐药菌株。临床医生在初始经验性抗感染治疗时不建议常规覆盖金黄色葡萄球菌,这一点与《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南(2016年版)》的推荐也是一致的[6]。凝固酶阴性葡萄球菌在粒缺患者和非粒缺患者比例分别为10.92%和15.79%,有报道称该菌在血培养中分离率高达第2位[7],该菌为皮肤常见定植菌,伍婷婷等[8]的研究表明血培养凝固酶阴性葡萄球菌的污染率高达66.7%,国外也有研究表明表皮葡萄球菌多数为非致病菌,极少数可致病[9],因多数为污染菌,临床价值不大,故未对凝固酶阴性葡萄球菌进行耐药分析,当血培养阳性时需要结合临床症状体征及感染指标进行综合判断,其污染率的高低取决于采集血液标本过程中皮肤消毒是否彻底。

对于革兰氏阴性菌,粒缺患者大肠埃希氏菌和肺炎克雷伯氏菌中产ESBL菌株检出率较高,分别为54.54%和33.33%,耐碳青霉烯肠杆菌的检出率分别为15.15%和8.33%,铜绿假单胞菌对美罗培南的耐药率为10.52%,这提示粒缺患者中产ESBL菌株较多及对碳青霉烯类药物较敏感,因此临床医生对于粒缺患者感染经验性选择抗菌药物时应该首选哌拉西林他唑巴坦等加酶抑制剂[10-11],或者是碳青霉烯类药物。鲍曼不动杆菌对亚胺培南的耐药率高达83.33%,高于2018年CHINET的监测网数据73.2%。在过去十年碳青霉烯类药物被认为是治疗耐药革兰阴性菌感染的最后一道防线,但随着广谱抗菌药物特别是碳青霉烯类药物的大量使用,其耐药率逐年攀升,已成为当前临床抗感染治疗的难题。本研究共分离到14株鲍曼不动杆菌,均来自下呼吸道痰液标本,该菌广泛存在于医院环境中,随着广谱抗菌药物、糖皮质激素和免疫抑制剂在临床治疗中的广泛应用,鲍曼不动杆菌引起的医院感染逐年增加。卢健聪[12]通过回顾性分析161例鲍曼不动杆菌感染患者的临床资料,发现其在下呼吸道定植率较高为52.2%,何发明[13]的研究也表明下呼吸道定植率高达59.5%,因大多数鲍曼不动杆菌为定植菌,若临床症状轻,感染指标不高,可暂不用抗生素治疗,故粒缺患者如果痰液标本培养出鲍曼不动杆菌需要结合临床症状体征及其他感染指标进行综合分析,确定是否需要进行抗菌药物治疗。

总之,血液病伴粒缺患者临床分离菌以革兰氏阴性菌为主,对含有加酶抑制剂的复合制剂和碳青霉烯类抗菌药物具有较高的敏感性,这对于粒缺患者经验性抗感染治疗药物的选择具有一定的临床指导意义。