中国近二十年批创思维教育研究回顾与展望

2021-04-23

(贵州师范大学,贵州贵阳 550025)

批创思维,是批判性思维和创新思维的简称。近年来,学生批创思维的培养已成为我国教育总体战略的重要目标之一,批创思维教育受到学校、教师、研究者的广泛关注。在培养学生这一思维模式的过程中,很多问题凸现出来,关于批创思维教育的讨论也日益激烈。为了使批创思维教育得到更好的实践、为教育教学服务,笔者对国内近二十年的现有期刊中文文献进行计量和内容可视化分析,对文献内容进行分类、分析、归纳,试图从研究基本现状和研究领域两大板块的研究动向将有代表性的观点进行梳理,综述如下。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

进入中国知网(CNKI)数据库,选择“高级检索”,输入主题词“批判性思维”并含“创新思维”检索期刊文献,期刊来源为系统默认,时间限制为2000年1月1日-2020年3月10日,且选择“同义词扩展”,做中文文献检索,检索结果共有452 篇论文,其中100 篇为核心期刊文献。对检索结果进行计量和内容可视化分析。

(二)研究方法

本文主要采用两种研究方法:计量可视化分析法、文献内容分析法。首先通过知网数据库得出可视化图表,作计量可视化分析。然后深入文献资料,对文献内容进行梳理、归纳,再将两者分析结果进行整合,继而得出研究结论。

二、计量可视化分析

(一)批创思维教育研究态势

纵观中国近二十年批创思维的研究成果,主题为“批判性思维”和“创新思维”的论文发表量总体不断增加,且年度文量增长率不断上升,但发展过程存在波动现象(图1所示)。依总体态势分析图可知,自2000年批创思维研究有初步进展,2017年达到峰值75篇。深入文献资料背景,发现论文发表数量与国家政策和领导人的引领效应密不可分。2008 年我国首次将“培养学生的批判性思维”作为国家教育发展的重要战略目标。该战略目标的确立,对批判性思维教育研究起到了极大的推动作用,致使论文数量逐渐增多。2014年国家在《关于深化考试招生制度改革的实施意见》中强调“学生的独立思考、分析问题、解决问题能力”应视为高考重点考查内容(国务院,2014),[1]这将批判性思维和创新思维教育又提高了一个高度,再度引发学术界对“批判”和“创新”两种思维教育的关注,引起新一波研究热潮,于2016 年出现“井喷式”增长,2017 年达峰值。2019年中共中央及国务院在《中国教育现代化2035》提出了我国教育发展新要求,认为“创新、拔尖、实践动手能力强的新型人才”才是如今及未来需加强和培养的,[2]这无疑是批创思维教育研究增速发展的潜在契机。近年来习近平总书记对创新驱动发展的高度重视,[3]极大推进了该领域研究。无论是国家层面还是学术界,都对批创思维教育发展起到不同程度的推动作用。显而易见,不同时期国家政策出台对批创思维教育的引导,都引发该领域不同的研究热度和研究势态。因此,相关政策的推行和国家领导层的重视,非常有益于推动和促进对国家批创思维教育的研究。

图1 中国批创思维教育研究的总体态势

(二)批创思维教育研究的关键词共现网络

关键词共现网络属于共词分析,即对关键词出现频率及其共性分析,主要用以确定选取文献中各主题之间的关系。笔者通过知网数据库对文献进行计量可视化分析产生关键词共现网络(图2所示)。关键词共现网络图谱中共有20个连接点,每一个连接点代表一个高频关键词,且连接点之间均存在具有相互关联性的连线。从这些连线可知,中国批创思维教育研究的关键词网络兼具相对集中而又分散的特点。“批判性思维”“创造性思维”“问题意识”“创新教育”“思维训练”“大学生”“素质教育”等关键词处于图谱中各研究主题较为核心的位置,其周围存在着密集的连线,指向“思维品质”“思维能力”“批判思维”“创新能力”等高频关键词。与此同时,存在多条连线连接零散的关键词。这种网络形态表明,目前中国批创思维教育研究存在较为核心的热点问题和研究领域,同时涉及比较丰富的研究主题。总体看来,主要论域较为突出。

图2 中国批创思维教育研究的关键词共现网络

(三)批创思维教育研究的主题分布

通过检视批创思维教育研究的主题分布图(图3 所示)可以看出,目前批创思维教育研究已呈现主题多元化且相对聚焦的态势。主题多元化指的是不同学者基于自身的视角和理论视域选取了有关批创思维教育的多个主题分别进行研究,既包含宏观层面的研究,也包含微观层面的研究,其中“批判性思维”“创造性思维”“创新思维”“思维能力”“批判性思维教学”等是该领域研究涉及的主要内容。同时存在相对聚焦的研究势态,其主要表现为多元主题研究之中存在着一定的研究共识。譬如对于“批判性思维”的研究占据了整个研究主题的30.18%,而对“创造性思维”的研究占16.14%,这从一定程度上反映我国批创思维教育的研究重点是前者,致使在“批判性思维”和“创造性思维”两者上的研究略显失衡。然而,现实中批判性思维和创造性思维大多是共同发挥作用,两者并不孤立,更不是对立关系。[4]127-128两者研究是否应该作区别研究,或视为相辅相成的“依存体”进行研究?这需学术界给予深思。

图3 中国批创思维教育研究的主题分布

三、内容分析

在文献计量与内容的可视化分析基础上,本文研究者还深入文献资料,将文献进行分类、总结、归纳,分析目前国内批创思维教育研究的主要论域,以求对该领域研究有更为全面的了解。

(一)批创思维的概念界定与内涵分析

“批创思维”(英文critical and creative thinking)是批判性思维和创造性思维的缩写。纵观批创思维教育的研究成果,学术界对“批判性思维”和“创造性思维”众说纷纭,对其概念和内涵亦有较多探讨。笔者将从如下两个维度进行阐述。

1.批创思维的概念界定

批判性思维(critical thinking),或称“批判思维”,与“批判性思考”“批判思考”有同等含义。批判性思维做何解释,我国学术界至今未达成统一意见。国外将其定义为“是一种可以通过理性分析、评估和重建,进行自我引导、监督、修正而提高思维品质的能力”。[5]也有直接定义该思维是对所学知识的性质、价值及真实性、精准性所进行的个人分析、评价、推理、解释与判断,然后在此基础上进行合理决策。[6]还有论者试图从人们的不同定义中总结出它们的共同之处,理解批判性思维具有积极思考、主动质疑、正确判断等基本品质。[7]亦有通过“什么是批判性思维——是与不是”的问题回答形式来解读批判性思维的含义,其中董毓的观点颇具代表性,认为批判性思维不是人们日常“找茬、挑错”的“大批判”,也不是逻辑学的单纯推理技巧,而是“理智美德和思维能力的一种完美结合,理性和开放性是其核心本质”,它有利于人的理性发展和知识的拓展。[8]此外,针对不同学科理论对该思维的解释,有观点给出“批判性思维仅是一个理念,与学科无关”的见解。[9]

由上述不同解释可归纳出批判性思维有如下共同特征:第一,对常规结论敢于提出质疑和挑战;第二,理性和分析性是其基本特征,且具建设性,是人类思维发展的高级阶段;[10]3第三,是一种身处复杂情形中能辨析问题、解决问题的能力。[11]

创造性思维(creative thinking),或称“创新性思考”,与“创造思维”“创造思考”“创新思维”“创新思考”有同等含义。对于创造性思维,学术界同样是各持己见。有观点主张“能够得出新颖且独特的方式来解决所遇问题的思维方式”就是创造性思维,[12]认为该思维是人类活动、知识创新的根本所在。[13]也有不少心理学视角观点,将其视为是创造的具体表现,认为该思维形式是个体高级的认知活动。[14]也不乏逻辑学视域观点,认为创新思维就是基于线性思维的不同思维方式的协调运作,是思维主体对原有思维和知识的综合运用。该思维以解决问题为出发点,具有综合性特征。[15]

总而论之,批判性思维具有分析性、建设性、探究性、判定性、推理性、客观性、回答性、关注性和是但性①“是但性”来源于英文术语“YesBut”,看起来像转折关系,首先要肯定暨有的东西但又需要换个角度来思考。的基本特征;而创造性思维则具有生成性、发散性、可能性、怀疑性、主观性、答案性、可视性、综合性、联想性和是且性②“是且性”来源于英文术语“YesAnd”,看起来像递进关系,不仅肯定了已有东西而且在此基础上发展出了新的东西。。[4]128-129比较及归纳以上各种界定,本研究认为,批创思维不仅是一种思维方式,还是一种心智。批判性思维属于辩证式思维,创新思维则是其能力或观点的外显。前者需要对知识的学习和积累,提高主体认知;后者则以前者为基础,以主体的实践能力、决问题能力及动手能力为最终落脚点。因此,批创思维是思维主体通过对问题的辩证分析进行知识及思维重构。其特点是从对象的各个方面及其相互联系中进行整体性和完善性的对象认识和感知。观察问题和分析问题时得出辩证观点,从而以动态发展的眼光解决问题。

2.批创思维的内涵

“批判思维”一词,由于政治因素,即“文革”时期的社会背景的影响,在中国一直存在歧义而导致误读,影响了该思维理念的传播和能力的培养。如今新时代的中国,社会经济早已转型,“学生批判性思维能力的培养”成为我国教育的重要战略目标,这为学术界对批创思维教育开展研究提供了政治保障。如今处于经济发展的创新驱动阶段,国家创新人才的匮乏对社会经济的发展极其不利,这致使创造性人才的培养如今在我国得到前所未有的重视。立足不同时代背景,我国批判性思维和创新思维教育研究的发展并不稳定,两者未得到同步发展,追其可能原因,是对其内涵理解不够透彻,或对两者关系的认识不够清晰。

首先,批判性思维是创新的前提条件,创新思维是批判的必然结果。两者核心是人的问题意识和反思精神,合理的怀疑、理性的分析和求真求善的精神是其必不可少的品质。前者兼具“技能”和“品质”,是一种带着怀疑思辨的能力和有理有据的思考能力,还是一种态度倾向,对问题的分析和评价是其具体表现。反观创新思维,是针对需要解决的问题作发散、谨慎论证,寻求新的、前所未有的解决问题的办法,问题意识亦是其核心。[16-21]

其次,批判性思维的目的在于求真、求善,[21]40而不是否定。它所谓的“批判”,不是对事物的“全盘皆否”,更不是“批斗”,而是“取其精华,去其糟粕”的求善精神,是为追求客观事实而持有的怀疑态度,属于健康的怀疑主义。[22]11“批判”对辨析、推理的直接结果可能会发现不足、识别虚假和错误,但这不是目的;发现缺点、找出不足、有意识地寻找正确的论证和思想才是“批判”的本质属性,质疑、假设是其最为突出的特征。[22]10

再次,创新的过程离不开批判性思维的协作。关于“批判”和“创新”之间的关系,温家宝同志有着独到且深刻的见解,认为“批判思维是创造的基础,没有批判,不可能有创造”。[4]127批判性思维为知识创新提供平台,它以提出有价值的问题为前提,是突破思维定式、征服“墨守成规”的关键。[20]55因此,批判性思维和创造性思维的协同运作是问题求解过程中的必由之路。

综上所述,批判性思维与创造性思维关系密切,两者并不孤立,也不对立,而是相辅相成。批判性思维以探究和创新为导向,以理性和开放精神为核心,[23]与创新思维相得益彰,两者相互交替进行并协同运作,是一种心智模式。[10]4

(二)批创思维教育的课程建构及教学实践研究

毫无疑问,新的发展阶段对教育有新的要求和期望。有研究明确指出:“教育应聚焦于学生思维的发展而非仅是对知识的掌握”。[10]1近年来,有诸多院校进行教育体制改革,不同专业、学科纷纷将批判性思维与创新思维类课程作为通识教育的核心内容,并尝试构建嵌入批创思维的思维训练课程体系,实现学生批创思维能力的训练。例如,有学者着眼于批判性思维的论证原理对法律论证的价值和现实意义,将其嵌入法律思维训练课程,应用于法学研究和法律事务之中。[24]也有认为“‘批判’和‘创新’两种思维的综合运用是培养复合型、应用型和创新型英语人才的核心所在”的学者,[25]对批判性思维教育如何在英语阅读和写作课堂教学中有效应用进行机理探究,发现辨析性阅读或批判性阅读和讨论式教学等方式有助于学生批判性思维能力的提高。[26-27]亦有中小学诸多课程教学也纷纷嵌入批判性思维和创新思维,将基础学科教学长期以来“以教师为主体,课堂、教材讲授为中心”的传统“灌输式”教学模式转变成“以学生为教学主体,教师辅导答疑解惑”的新型教学模式,以启发学生主动思考、辨析问题并解决问题,提升学生的综合素质,完善学生的全面发展和个性化发展,满足国家创新型人才需求。[28-30]与此同时,职业院校也开始凸显对学生批创思维培训的追求之态,认为“职业学生的职业技术教育培训应该向实际工作和生活技能训练转型”,因为“工具人”的职业教育培育理念势必会无法适应我国新时代发展,新型“职业人”才是当今时代所需。[31]

分析不同阶段学校教育在批创思维教育上的研究成果,本研究发现:高校通识教育教学中培养和训练学生的批创思维能力者居多,其中在英语专业的课程教学中的实践最为普遍;同时中小学的基础学科教学也出现个别学科批创思维课程教学的尝试。然而,批创思维教育在职业学校的教学实践尤为匮乏,特别是中等职业学校。究其原因,职业技术教育的培养目标——技术技能型人才和“就业导向”的教学定位所致。因此,中职教育的批创思维教育研究与实践有待加强和推进。

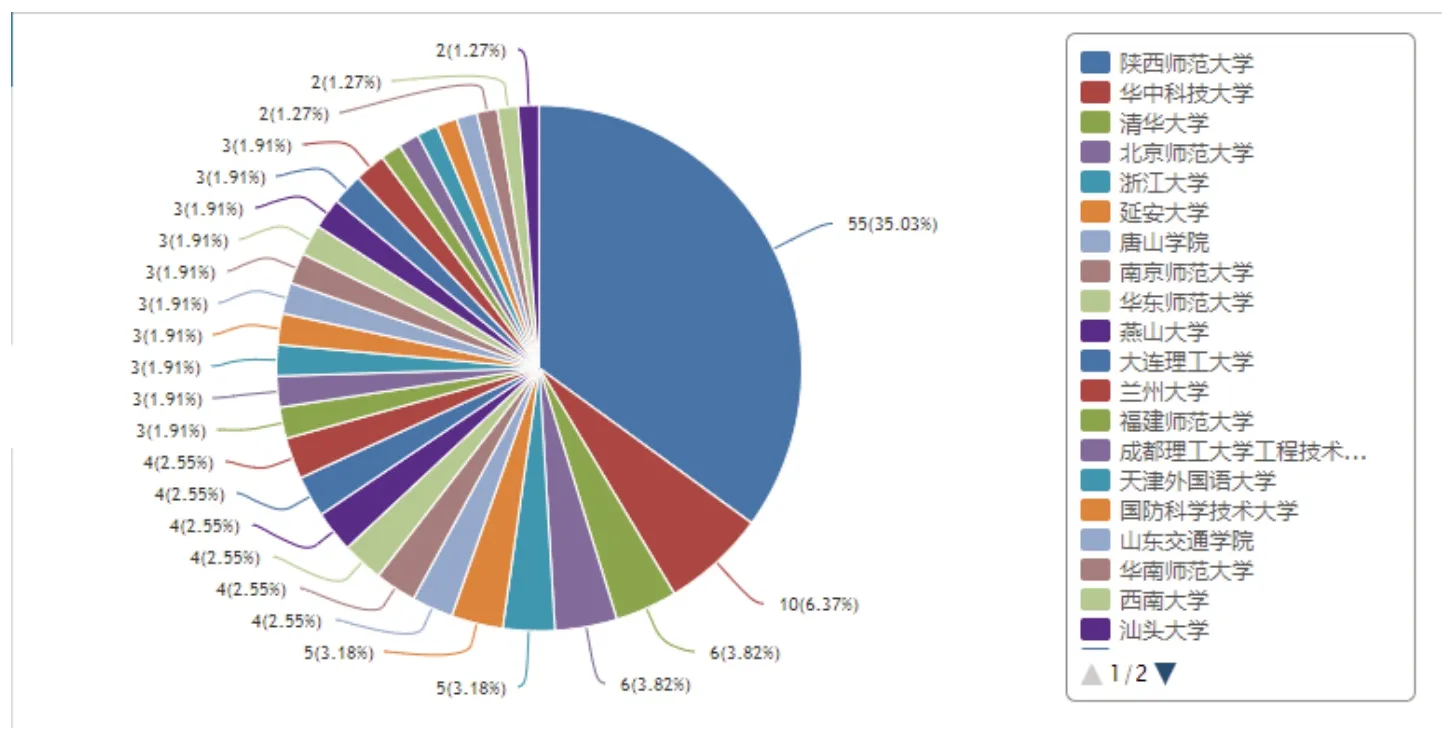

随着我国素质教育的推行与深化,批判性思维与创新思维能力的培养逐渐占据了当前通识教育和素质教育课程内容的主体地位。在此背景下,当前国内各大高校普遍增强对大学生批创思维能力培养的重视,着力推进和加强这一方面的教学实践及研究。在诸多高校中,关于批创思维的教学实践研究都获得长足发展,且目前仍具有较好的发展态势。无论是学术研究,还是教学实践,研究成果颇丰。尤具代表性的是清华大学在该领域上的研究。清华大学经管学院于2009年提出“价值塑造、能力培养、知识获取”—“三位一体”的教育理念;随着教育理念的推行和深化,该理念于2014年成为整个清华大学的教育理念。从2009年秋至2018年夏,清华大学进行了九年历程的教育改革实践,将批判性思维教育贯穿于本科教育的全过程,譬如在《中文写作》和《批判性思维与道德推理》两门课程的教学中落实对学生的批判性思维教育,切实实现了教育过程中知识层面到能力、价值层面的升华。[10]10-12再看华中科技大学,为探索拔尖创新人才培养机制,于2008年成立启明学院(本科生创新学院),次年6月董毓开讲批判性思维,不久便出版了《批判性思维的原理和方法——走向新的知识与实践》教材。该校还先后开展了我国第一、第二届全国批判性思维课程建设研讨会。与此同时,批判性思维教育也纷纷走进华中科技大学各专业学科的课堂教学之中,历时多年的教育实践,批判性思维已让众多本科学生直接受益。[32]此外,陕西师范大学、北京师范大学、浙江大学、延安大学以及南京师范大学等诸多高校在批创思维教育上均有不同程度的研究与实践(如图4)。无论是课程体系构建,还是教学实践,笔者于此就不做一一陈述。另外,需说明,虽然研究机构分布图中呈现的是陕西师范大学在该研究领域发表的论文数量最多,但经笔者深入文献作内容分析,凭借一定的衡量标准,发现在批创思维教育的课程教学实践中并不是最具代表性。故而笔者在上述综述中未对陕西师范大学在批创思维教育研究上作过多阐述。

图4 中国批创思维教育研究机构分布图

(三)批创思维能力的培养途径研究

随着当前世界形势的不断复杂变化和我国国民经济的高速健康发展,社会对人才的能力要求不断提高。依《中国教育现代化2035》的教育发展要求,创新教育无疑成为我国深化教育改革与发展的主要任务,更是我国教育现代化过程的核心任务。因此,学生批创思维能力的培养尤为重要,同时还需加大力度推进该领域的研究。有学者利用APP Inventor 软件工具①APP Inventor for Android 是由Google 实验室为了培养学生的编程思维开发的一款专门用于安卓系统手机APP 应用软件的编程工具,于2010 年7 月推出。进行高中信息技术程序设计教学,培育学生的创造性思维。[33]也有学者针对我国高中生在社会技能、自我展示及创新精神培养等方面的匮乏,提出了SDP 课程②SDP 课程,即“Cambridge Skills Development Programmer”的缩写,译为剑桥大学技能拓展课程。它是剑桥大学国际考试委员会联合欧盟教育基金会,在对现行中国高中课程和教学目标进行深刻学习研究的基础上,结合海外高等教育的基本要求。SDP 课程目标重在培养高中生的五种技能(skills):即批判性思维、创新能力、独立学习和研究能力、团队精神以及交流和展示能力。实施课题研究型学习的教学策略,以期拓宽我国高中生的各领域认知视野。[34]同时,也不乏有从教学模式入手的研究,通过新型的学习模式、课堂模式等进行批判性思维和创造性思维能力的培养,对学生的批判性思维倾向进行了相应的实证研究。[35-36]也有学者着眼于教学目标、教育内容、教学环节以及对学生经验获取和实践体验的重视,通过五花八门的教学活动来强化学生的批判性思维。[37]亦有学者从论证理论视角出发,开发批判性讨论能力的语用论辩路径,进而培养学生的批判性讨论能力。[38]至于其训练路径,有研究认为“批判性思维的培养应包括该思维技能和训练者人格特质两方面内容”,因而思维训练的过程必须囊括“技能取向”和“意识取向”这两个取向,批判性思维课程的开设和其他课程的嵌入、与学科教学的有机结合等是学生完成思维训练的有效形式。[39]陈波教授也认为开设一批文理通识和阅读写作训练课程、逻辑和批判性思维课程以及开展各种校园文化和社团活动来激发学生的学习兴趣,引导其积极主动学习并激发批判性思维。此外,探索式学习、恰当的教学评价方式,也可以落实学生批判性思维的培养和训练。[40]

依上所述,可知学校教育过程在如何培养学生的批创思维能力问题上,学术界主要是从教学设计、策略、目标、内容以及教学环节、教学模式和教学评价等方面进行探讨与研究。

四、研究结论及展望

(一)研究结论

本研究采用文献计量可视化分析与内容分析法,对中国知网(CNKI)数据库中2000年至今二十年关于批创思维教育研究的352 篇中文文献进行研究,可剖析我国近二十年来批创思维教育研究的基本现状,从整体上梳理我国批创思维(即批判性思维与创造性思维)教育的研究领域,继而得出如下结论:

首先,通过对文献发表时间和数量的可视化分析,可以看出我国批创思维教育研究成果数量总体呈不断上升趋势,但存在波动现象。自2000 年批创思维研究已有初步进展,且发展比较稳定。2016 年后我国批创思维研究便步入快速发展阶段,于2017 年达到第一个峰值,且具上升趋势。研究态势出现该种情况,与国家层面在批创思维教育上的引领效应密不可分。

其次,通过对中国批创思维教育关键词共现网路图谱进行分析,发现中国批创思维教育的研究具相对集中而又分散的特点。诸多高频关键词中,批判性思维与创造性思维两者关系最为紧密。此外,还对中国批创思维教育研究主题分布进行分析,发现批判性思维教育研究基本成为我国近年来批创思维教育研究的重点论域。

最后,深入文献内容,发现国内学术界对批创思维的概念、内涵作出不少界定和分析,虽未达成共识,但大多观点类似,无太大出入。与此同时,也有不少学者着力于学生的批创思维能力该如何有效培养,探讨了诸多培养路径及策略。将批创思维嵌入学科课程教学,并进行相关课程构建和教学实践。在教学实践中,教学设计和教学策略、教学目标和教学内容、教学环节、教学模式以及教学评价等,均成为实践过程提升学生批创思维能力的主要途径。

总而言之,批创思维的概念界定与内涵分析、批创思维的课程构建以及培养途径的探讨等是国内近二十年批创思维教育的热点论域。

(二)研究不足

首先,基于对我国批创思维教育近二十年研究的基本情况和研究领域的可视化分析,加之对文献的阅读与内容整合,发现该领域研究存在以下不足:第一,该领域实证研究不足。现有研究多从批创思维的概念出发,辨析两者的关系和内涵,质性研究成果丰富。当然也存在若干实证研究,但略显微薄。但批创思维不仅是一种思维能力,也是一种思维品质。因此,能力的培养,品质的塑造,需要更多的实践与训练。第二,“批判”和“创新”两者研究失衡。现有的批判性思维研究和创新思维研究,不论是基于文献数量还是文献内容,前者的研究均远远多于后者。然而,批判性思维和创新思维本质上并不是两个可以完全独立的个体,而是相得益彰、珠联璧合的“依存体”。因此,两者的研究理应“并列前行”,而不是“你追我赶”。第三,职业院校对批创思维教育研究的关注度不高。现有研究多是以本科教育、中小学教育以及研究生教育为研究主体,进行批创思维教学实践的也多为上述阶段学生,而职业院校学生进行批创思维能力培养的教学实践却是屈指可数,其中中职教育中学生批创思维教育的探究更是欠缺。因此,职业技术教育中的学生批创思维研究亟待解决。第四,批创思维在各学科的课程构建分布不均匀。纵观现有研究,很多学校、学者将批创思维的培养和训练植入通识教育和素质教育教学之中,作相应课程构建,尤其是外语课程教学和信息素养教育,其他诸多学科少有进行批创思维培养教学实践。但是,批创思维并不仅存于某一学科当中,而是不同学科、不同知识领域均可以习得的,也是人们日常生活、工作、学习所需要的。[41]因此,批创思维课程的构建应该进行多领域多学科探索与实践。

其次,本研究中的计量可视化分析对象仅是期刊中文文献。笔者对文献进行了内容分析、归纳及整合,减少研究误差,但此阶段对批创思维教育研究领域的硕博论文、著作及国外文献暂未论及。后续研究结果将进一步扩大研究范围,或采取更为恰当的研究方法进行分析,不断丰富研究内容,增强应用性。

(三)研究展望

通过分析我国批创思维教育研究相关文献,结合该领域研究中存在的不足,笔者提出以下建议。首先,适当扩大批创思维教育研究主体,对各专业学科思维教育给予更多的关注,更新人才培养方式和理念,实现学生全面发展。其次,加强批创思维教育的实证研究,注重学生从“知识-思维-能力”的层次提升。学生的学习成长过程是获取知识到知识运用的动态过程。学生从“知识”到“思维”的升华,关键在于辩证式思维的形成,也是批判性思维的具体表现;学生从“思维”到“能力”层次的转变,是对知识的运用和实践能力的行动过程,也是学生解决问题和动手能力的物化形式,或是观点创新的外显。该过程的实质是批判性思维到创新思维的动态发展过程。因此,训练学生的批创思维能力,实现学生从知识到能力的提升,对落实教育的现实意义具有深远影响。此外,还应注重批创思维的多学科课程构建,扩充培养及训练途径;同时注意研究问题的实际价值,带着问题去考量批创思维教育发展的症结,从而提出更具科学性、针对性、实效性的建议,防止相关研究出现“纸上谈兵”现象,确保相关研究能够获得现实意义。因此,关于中国批创思维教育的研究,如何有分寸地把握理论研究与实证分析之间的张力,推动理论研究与实证研究的协同发展,值得后续进一步研究探索与跟进。