为何要引入公众参与科学

——公众参与科学的三种逻辑:规范性、工具性与实质性

2021-04-23杨正肖遥

杨正 肖遥

(1 谢菲尔德大学医学人文研究中心; 2 谢菲尔德大学社会学系;3 爱丁堡大学亚洲研究系)

一、引言

自上个世纪末开始,以强调公众的“无知”以及科学家对于公众教育必要性的“缺失模型”(deficit model)逐渐被公众参与科学的思潮(public engagement with science)所取代,后者逐渐成为西方科学传播学术与实践领域内的主流指导思想。[1]近年来,对这样一种新的科学传播理论及其指导的实践案例的研究逐渐在中文环境下得到了一定程度的拓展,[2][3][4][1][5][6][7][8]并开始成为我国在解决部分争议性、社会性科技类议题时所尝试使用的手段与方法,如转基因食品的公众认知等。[9]然而,在当下中文环境中对于公众参与科学的理解仍旧处在一种较为混沌且笼统的认知状态;对于为何要进行公众参与,似乎也仅停留在“科学需要民主,公众参与体现民主”[10]或者“公众参与或可为解决某一特定的社会性科技议题的解决带来助力”[5]的自发性层面。对于为何要引入公众参与科学的原因、公众在科学中扮演的角色、公众参与科学的意义并没有形成一个系统化的、体系化的认知。本文将从费罗林(Daniel J.Fiorino)所提出的公众参与的三种逻辑(Three Rationales of Citizen Participation)入手,[11]结合国内外案例对基于不同目的与逻辑的公众参与科学项目进行分析与探究,以期为日后我国可能开展的更为广泛的公众参与科学项目提供更清晰的理论基础。

二、公众参与科学:起源、勃兴与反思

根据博切尔特与汉德森对于公众参与科学的定义,公众参与科学是一系列关注定期对话(双向的、系统化的交流),以提高科学决策制定过程的透明度与良性产出为目的的公共性活动。[12]这样一种公共性活动强调的是一种高度包容的问题解决方式的输出。普通公众通过对科学相关问题的讨论并就复杂的科学公共性治理进行协作,保证降低科学类公共议题的风险,同时增加相关政策实施的流畅性。[13]

在科学传播体系的演进过程中,公众参与科学一直被视为“缺失模型”的良性推演与替代。上个世纪末,STS(Science Technology & Society)与S&Ts(Science & Technology Studies)学界对以科学家为中心的科学传播,以及以政府官员、科学家等精英为中心的科学政策制定提出了猛烈批评,并进一步提出了利用审议民主(deliberative democracy)的模式将公众介入到科学政策的制定与科学事务的治理过程中,力图在治理的过程中实现公众的地方性知识(lay knowledge)与专家知识(expert knowledge)之间的有机融合,并进一步带动整个科学传播体系内的话语权力关系的转变。[4]20世纪90年代,荷兰政府实行的建设性技术评估制度(Constructive Technology Assessment,CTA),2003年英国进行的关于英国是否应当加入欧盟开放转基因自由贸易的全民讨论“GM Nations?”,丹麦政府所推行的科学陪审团(science juries)等均被视为公众参与科学的典型范式。[14][15]

这样一种强调公众对于科技政策制定或科技事物公共管理进行参与的公众参与科学于21世纪初逐渐扩展到新西兰、印度、中国等其他国家。[16]公众参与科学的议题也从主要关注争议性、风险性的环境、食品类问题为主,转向更为多元化的议题呈现。[17]在当下环境管理、食品政策制定,科学风险预防、重大科研设备建设等科学公共治理领域内,公众参与几乎成为了一种准则式咒语(mantra)而被不断重复。[18]

在中国语境中,对于公众参与科学的学术界内的宣传要远远领先于现实实践。从20世纪末开始,公众参与科学就被国内部分学者用作科普的新型模式予以介绍。[19][20][21]关于西方公众参与科学的模式与方法的介绍与分析大量出现。然而在实践层面上,由于中国特殊的政治环境与有限的公众科学素养使得公众参与科学在国内的实践起步较晚且步履蹒跚。2004年12月至2005年6月中华环保联合会关于“十一五”环保规划的公众意见和建议的征集活动,2011年后国内大范围出现的转基因食品品尝会等被认为是少有的我国当下较为典型的公众参与科学的尝试。[9][22]但规模小、范式模糊,权力中心化,自上而下的信息流动等不足在当下中国的公众参与科学的实践中仍十分明显。

国内公众参与科学在实践中暴露出的弊端,反映了国内学术研究中关于公众参与目的的追问不够深入。相关文献忙于引进西方的理论与方法,但对于“公众参与科学”缺乏追根溯源式的思考。对于“为何要实施公众参与”这一基础问题,我们可以看到许多不同的具有先天预设性的回答,如“如果不让全体公民在某些事件上亲自积极参加学相关工作,科学就永远无法真正普及起来。这印证了公众参与科学的必要性”。[5]“鉴于公众参与医疗与环境事务等广义的科技领域在当今社会公共事务中的重要性,风险管理与公共政策研究者也对这一领域展开了主要基于实证手段的研究”。[4]“复杂生物技术蕴含的不确定性及价值讨论不休的情况下,应当充分保障公众参与以形成共议、共享、共治进而达成共识的局面”[28]等。这些将“公众参与科学”视为先天利好的回答成为政府与学界进一步设计如何实行公众参与科学项目的条件背景,进而限制了对公众参与科学的底层逻辑的进一步思考。

其实,即使是在公众参与科学发展已经超过30年的英美等国,公众参与科学的效果也往往无法达到政策制定者或活动策划者的预期,例如英国2003年“GM Nations?”的失败。许多西方学者甚至开始怀疑公众参与科学是否能够有效带来科学的民主化进程,或者产出更为优质的科学政策。[23][24][18]具有讽刺意味的是,尽管现实中公众参与科学效果的不尽人意,越来越多的更为“精细”、更为“繁杂”的公众参与科学的方法在学术界不断地得以研发。[25][26]这样一种情形使得拜尔德、韦塞克林(Rebecca Willis)等学者开始怀疑“过程与方法的设计对于公众参与科学效果产出的贡献远没有我们想象的那么重要”。[27][18]韦斯顿(James Wilsdon)和威利斯(Rebecca Willis)在总结英国公众参与科学项目“GM Nations?”的失败经验时指出,任何公众参与项目都需要在开始前明确其实施的目的。[14]从目的入手,厘清公众参与科学的逻辑,回答清楚“为什么我们需要公众参与”被认为是有效指导参与过程中的决策形成的重要因素。[18]

因此,基于国内外的实践经验与学者的观点,从目的、逻辑角度入手重新思考为什么公众参与科学是必须的,我们引入公众参与科学的目的是什么,并由此入手去分析在公众参与科学中不同群体之间价值、态度与预期的分歧,这才是我们当下反思公众参与科学所应当关注的重点,对于还没有全方位实施公众参与科学的相关实践的中国具有重要的意义。

三、三种公众参与科学逻辑模型:规范性、工具性与实质性

在从目的性视角入手重新审视公众参与科学时,由费罗林提出,经由布莱克斯托克和理查德以及斯图灵等人所发展的公众参与的三种逻辑模型或可为我们提供一条分析的脉络。[11][30][31][29]费罗林等人按照实施目的将公众参与科学分为三种逻辑类型:规范性(normative)、工具性(instrumental)与实质性(substantive)。韦塞林克等人在总结了不同国家的公众参与科学实践时,进一步提出了第四种逻辑:条文主义逻辑(legalistic),[18]即公众参与科学存在的前提是国家立法保障并强制实施公众参与科技政策制定的一系列活动。这样一种逻辑虽然普遍存在于中国及大部分欧美国家,但是在这种逻辑背景下,公众参与科学成为一种强制化的政治性任务,而失去了其实施的弹性,故而在具体实践中其可发挥空间较小。因此,本文的讨论将更为集中地探讨规范性、工具性与实质性三种目的逻辑下的公众参与科学,并思考中国当下及未来应当如何优化公众参与科学。

1.规范性逻辑

根据斯图灵(Andy Stirling)、韦斯顿等学者的论述,在规范性逻辑(normative rationale)视角下,应当进行公众参与科学的实践是因为公众参与本身是一件正确的事情(the right thing to do)。科学治理中秉持着对话与参与的态度是健康的民主社会中必要的组成部分。[17][18]公众参与背后的协商式民主模式使得规范性逻辑视角下公众参与科学成为合理而可追求的目标,它标志着社会的公共政策制定过程不是单向化的、一家独大的。用斯图灵的话说,在这种目的逻辑下,公众参与科学的过程变成了一种自证其明的好事情。[17]

正因为协商式民主模式赋予了公众参与科学以合理性,过程而非结果成为了这一逻辑下公众参与科学所关注的核心所在。如何保证项目的规模、开放性、透明性、参与公众的代表性与过程的民主性取代了公众参与的实质性意义产出,成为了公众参与科学项目的关注重点。[32][33][34]民主理想(democratic ideals),或者说哈贝马斯(Jürgen Habermas )、罗尔斯(John Bordley Rawls)所指称的政治过程的“合法性”(legitimacy)与“公共理性”(public reason)在一定程度上掩盖了公众在参与过程中的结果转化。[29]在这种逻辑下,公众参与科学更倾向于被视为科学技术相关公共领域内实现“交往行动理论”(communicative action theory)中的“理想言说环境(ideal speech conditions)”的手段。而在这样一种理想的言说环境中,人们所想要寻求的目标其实并不是行动者们之间的互相影响,而是互相接受。因此,公众所掌握的地方性知识,或者公众作为非科学的非政府参与者(non-governmental actors)所特有的对于科技风险的担忧与理解往往难以在这样一种目的逻辑下转化为政策结果,[35][36][37]科学家与政府的目标与知识对于公共政策制定过程的产出仍然具有决定性作用。

虽然公众参与科学项目的策划方从来都不会承认自己所实施的项目仅仅是为了实现过程民主,而忽视参与公众的意见表达、地方知识及其对科技类政策的贡献。然而现实中,这样一种目的性逻辑却广泛存在于大量的公众参与科学项目中。韦斯顿与威利斯在分析了最具有公众参与特征的英国“GM Nations?”全民转基因议题讨论项目时指出,虽然“GM Nations?”在实施前的初始目的是为了采集广泛的公众意见以用于英国是否应当加入欧盟转基因谷物自由贸易联盟的政策决定,然而在实施的过程中,项目逐渐变成了为了表现科学民主化的一种“作秀”,全民讨论指导委员(Public Debate Steering Board)所采集到的超过600场的讨论会,50000余份线上线下问卷的公众意见与地方知识数据并没有转化为政策决议,甚至都没有公开。[18][15]原有“GM Nations?”所宣称的为了达到的政策优化的目的性逻辑,在项目实施的过程中逐渐被更为重视过程的规范性逻辑所覆盖。韦斯顿将这种转变的原因归纳为传统的科学权威与政治精英主义的不容侵犯性与项目过程中所遭遇的行政压力。在中国,目的性逻辑同样普遍地存在于大量的公众参与科学实践中。例如,截止2016年,中国已经举办了超过百场的转基因大米品尝会,然而公众的意见反馈至今仍未得到有效公布与分析,更遑论对于转基因相关政策制定的影响。[9]品鉴会除了实现某些个别商家的“工具性逻辑”目的外,逐渐变成了一种“形式正确”的规范性参与活动。

面对这样一种为了实现“公共民主利好”(public democratic good)的精英主义倾向,韦斯顿和威利斯将规范性逻辑下的公众参与直接称为“第二形态的缺失模型”(mark-2 deficit model)。[18]布莱恩·温更是直接将这种目的逻辑下的公众参与科学视为是专家精英统治下的缺失模型的新形式。此外,过度强调对于公众参与科学的民主化过程与方法的优化,而忽视公众真正的价值、感受与体验将很容易导致“参与疲劳”(participation fatigue)。当公众察觉到自己在参与过程中所贡献的知识、经验与感受并没有在最终政策中得以有效体现时,对于政府与科学界的不信任以及对于参与机制的失望就会阻碍下一次参与活动的实施。[25][26]

虽然许多学者批评规范性逻辑下的公众参与科学仅仅把将公众纳入参与和协商的过程中视为整个项目的全部,而忽视对于后续政策决断的产出意义,[37]但是学界同样存在为规范性逻辑下的实践辩护的声音。汤姆斯·韦布勒与韦塞林克认为这样一种目的性逻辑是公众参与科学最为基础且不可或缺的发展阶段。[38][39][40][18]他们强调规范性的民主参与过程有助于接纳更多的人们参与到日常的科学讨论中去。只有有效地营造出民主化的氛围之后,对于科学技术的讨论以及相关政策结果的产出才能得以有效实现。[41]同时,由于强调平等参与(equal access)与过程的公正性(fairness of process),规范性逻辑下的公众参与科学进一步被认为具有实现哈贝马斯“协商民主”的方法论意义。[36]

2.工具性逻辑

与强调民主过程的规范性逻辑不同,工具性逻辑(instrumental rationale)更倾向于强调某种特定的目标或利益。[42][29]如果说规范性逻辑的实施主体更倾向于是强调民主化进程或协商式民主建设的政府,那么工具性逻辑则更为广泛地被不同的行动者们所使用,其中既包括政府机构,也包括科学家团体,特殊的企业或集团等。同时,不同于规范性逻辑有着“民主合法性”这种“自证其明”的天然利好作为背景与目标,工具性逻辑下的公共参与科学往往是在面临某种特殊环境或需求下所实施的针对某个特定的“缺口”的填补式活动。其最为常见的案例便是危机后的信任重建。[37]

英国在经历疯牛病(BSE)事件后为了重建公众对于科学界与政府的信任所实施的一系列公众参与科学项目被视为是典型的工具性逻辑下的公众参与。斯图灵在详细分析了英国环境、食物与农村事务部(Department for Environment,Food and Rural Affairs, DEFRA)联合英国皇家协会于2003年至2004年所进行的一系列参与行动研究(Participatory Action Research,PAR),即邀请公众代表介入到疯牛病的研究与对策制定之中后,[43]指出这一系列的公众参与科学项目并不具备合格的协商式民主的形式,或者说其根本不追求合理的协商式民主流程。[29]公众代表的人口统计学上的偏差、参与过程的不透明、公众参与结果的无效转化都表明了一系列针对BSE的公众参与并不在于实现科学民主化的过程抑或是实现更为有效的政策制定。事实上,在2003年开始实施一系列PAR之前,DEFRA已经制定了详尽的疯牛病管控与防治方案,并加入了欧盟的《弗洛伦萨框架协定》。实施PAR之后英国也并没有对其当时所施行的各种有关BSE的国内法案进行修改。因此,斯图灵指出,这样一种公众参与的目的其实只是为了通过“展现”(present)一系列既存的事件,并通过“假装”(pretend)邀请公众介入到相关研究与政策制定的过程中,让公众体验感受到政府与科学界的努力,从而力图重建英国公众在食品安全方面对于政府与科学界的信任。[29]与之相似,在中国具有公众参与科学性质的转基因大米品尝会,其除了为了实现“参与式民主”的形式正确外,更为主要的目的明确指向了“消除公众对于转基因食品的误解,增加公众对于转基因食品的信任与接受度”。[9]而活动的主办方华中农业大学生命科学技术学院作为高抗鳞翅目害虫转基因水稻品系的开发方,更是凸显了这一活动中工具性逻辑的色彩。

提前预设的特殊性目的使得工具性逻辑下的公众参与科学项目严格遵循着项目开发者所设计的环节与步骤。虽然有学者指出这样一种强目的性逻辑使得公众参与科学项目难以实现公众参与科学最初被提出时所希望达到的地方知识(lay knowledge)与专家知识(expert knowledge)之间的有机融合,也难以完成规范性逻辑所强调的“协商式民主”的形式正确。[44][18]但是,强目的性所带来的短平快的过程被视为是危机管理中重建信任的直接有效方式。[45]与持续了6周的单次GM Nations讨论相比。每次仅花费两天时间的PAR在提升公众在食品安全方面、对于政府与科学界的信任方面,被证明有着快速且直接的效果。

值得注意的是,无论是从费罗林提出公众参与科学的三种逻辑开始,还是到斯图灵、韦斯顿等人进一步阐释分析三种逻辑,相较于规范性逻辑与实质性逻辑,工具性逻辑都遭到了一定程度的忽视。韦斯顿等人更倾向于将这种逻辑下的公众参与视为一种被利用的“公关手段”而排斥在应然的公众参与科学的分析范畴内。[18]然而,韦塞林克在统计了10个欧洲国家所进行的超过43项公众参与科学项目后发现,有40项公众参与科学项目具有工具性逻辑倾向。这样一种学理上的排斥与实践上的流行之间的矛盾使得我们不得不去反思,为何大量公众参与科学项目越来越不具备应然的公众参与科学的特征。韦塞林克将这种矛盾归结于新自由主义环境下对于经济与快捷的追求,以及精英主义对于科学事务的掌控欲望。在工具论逻辑下的公众参与科学中,公众并没有真切地成为科学界或政策制定者的同盟,他们更像是被召集起来用于宣扬政府与科学合理性的对象。在这种基础上,“参与”所存在的意义便被遭到了极大的削弱。

3.实质性逻辑

实质性逻辑(substantive rationale)与工具性逻辑相似,均着眼于公众参与科学项目的结果呈现。[29]然而与工具性逻辑不同的是,实质性逻辑下的公众参与科学所关注的目的更强调决策制定的质量提升与社会性稳健的科技解决方案的制定(socially-robust scientific and technological solutions)。[14]规范性逻辑所追求的过程合理性在实质性逻辑的视野下成为了公众参与科学项目得以实现的基本前提,而工具性逻辑所追求的特定的目标,如提升科学、技术、政府或某一集团的声誉的目标则成为了实质性逻辑下公众参与科学项目可以带来的附加好处。这样一种逻辑下的公众参与科学项目所要实现的目标更倾向于贴近“公众参与科学”这一概念初始所具有的内涵,即通过引入公众及其所具有的地方性知识而实现科学治理,政策制定等科技类公共职务的优化发展。[46]

在实质性逻辑视角下,公众参与科学不再是仅仅去完成政府决策者认为应当正确的事情,而是努力通过做正确的事情而实现结果的优化。在这样一种视野下,参与到科学治理中的公众不再是协助完成民主过程的“演员”或者是被告知的“对象”,而应当是与科技议题息息相关的利益相关者(stakeholders)。[47]他们所拥有的地方性知识或作为非专家群体对于风险的感知被认为是有价值且应当被尊重的。[48]为了实现更有效且优质的管理或政策转化,有价值的公众地方知识与风险感知应当被有效收集与分析,并转化为管理或政策结果。这样一种目的视角被认为是在面对“棘手的科学和技术的不确定,需要从更为广泛的视角考量问题与情景时”最为重要的取向。[29]也正因如此,相较于规范性逻辑与工具性逻辑,实质性逻辑更为经常地成为学者们所追求的最具有参与性价值(value of participation)的理想化的公众参与科学模型。[49][50][51]此外,也正是因为相较于规范性逻辑与工具性逻辑而言,实质性逻辑对于公众的地方性知识与价值贡献更为重视。上个世纪末所出现的公众参与科学的新形态“公民科学”被许多学者视为是实质性逻辑下公众参与科学的延伸,或者说,正是因为受到实质性逻辑的鼓励,公众科学才能够得以生发。[52]

由于实质性逻辑所要追求的政策优化的结果导向使得这种逻辑下的公众参与科学的过程并不会像规范性逻辑下的项目一样极端追求民主过程的完美,而是以获得地方性知识、完善政策与管理为目标精细化地进行过程设计。例如,参与到项目中的公众不再是按照全民的人口统计学变量分层抽样,而是更倾向于选取能够为科学技术议题治理提供有效地方性知识的利益相关群体。[14]例如在苏格兰河流治理中,为了实现更具有地方性的优化的河流治理策略,被选择参与到相关科技政策制定的非专业公众大多为河流流域附近的居民,其中在职业变量中,渔民与农民作为与河流密切相关的公众类型,其人数远远多于其他城市职业人口。而这样一种人口统计上的偏差则会被规范性逻辑视为“不合法”(illegitimate)的参与过程而予以排斥。这样一种在参与公众的选择上的差异则被分别概括为公众参与科学的“内容导向模型”(content-oriented model)与“过程导向模型”(process-oriented model)。[53]

正是因为实质性逻辑所追求的更为宽泛的基于“真正参与”的科技管理与政策导向的目标,其在具体操作时体现出了明显的“全包过程”(inclusive process)倾向。[47]虽然实质性逻辑并不追求规范性逻辑那么严苛的协商式民主所要求的过程正确,但这种从不同科技议题的特殊性出发对公众参与进行步骤设计在一定程度上要比按照协商式民主范式进行过程设计更为繁杂。此外,所采集到的公众的地方知识与风险感知如何转化为有效的管理建议与政策结果,则需要更为精细的分析与考量。这也就意味着,实施实质性逻辑的公众参与科学项目往往需要更多的社会资源与时间,其复杂的结果导向与过程要求也使得这样一种目的逻辑下的公众参与难以完全实现其应然的目标。这也就是为什么在韦斯林克在统计10个国家的43项公众参与科学项目中,仅有2项完全符合实质性逻辑的要求。[18]这两项来自于西班牙与葡萄牙的围绕着生物多样性的公众参与科学项目在实施过程中尝试建构了一套公众、科学家与政府信息互通与行为互动的合作机制。在该种机制下,政府充当着发起人与领导者的角色,公众所拥有的地方性知识与科学家所拥有的专家意见将独立传递给政府相关部门,后由政府组织协商研讨会。最终三方各派代表共同进行相关政策的制定与修改。

虽然实质性逻辑被认为是最难以实现的公众参与科学的类型,但是由于其最为贴合“参与”本质的属性,学者们为其设计或发展了许多可供实践的方案,例如协商民意测验(deliberative polling)、焦点小组(focus groups)、公众陪审团(citizens’juries)、共识会议(consensus conference)、利益相关者对话(stakeholders dialogues)、网络对话(internet dialogues)、协商图谱(deliberative mapping)等。然而,正如韦斯顿等人所指出,上述的具体方案并不能保证公众参与科学项目真正的实质性逻辑,如“GM Nations?”项目虽然采用了焦点小组与共识会议的方法,但是其最终还是陷入了规范性逻辑的泥淖。只有在项目设计与整个实施过程中实现对于公众地方性知识的尊重以及管理与政策导向目的的坚持才能保证实质性逻辑的实现。[14]

四、三种逻辑模型的比较

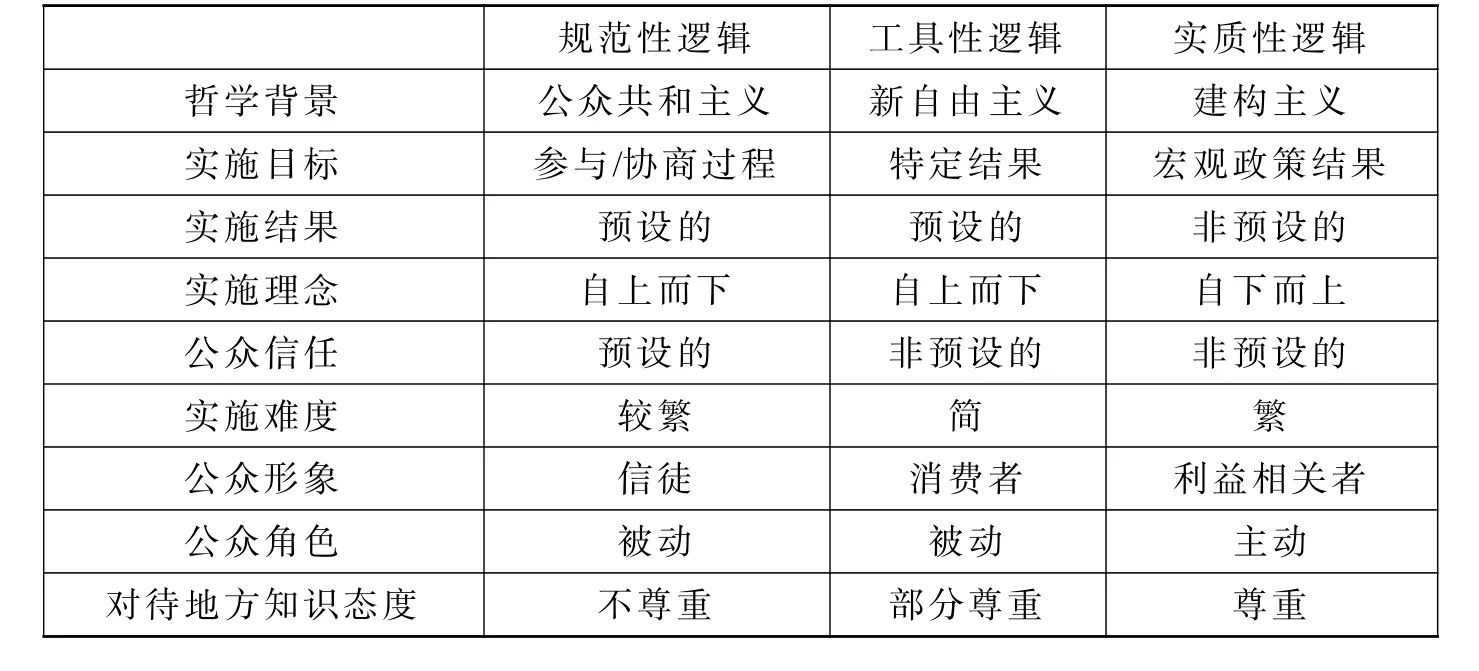

从上述的分析中我们可以看出,无论是规范性逻辑、工具性逻辑还是实质性逻辑,都有其自我实践的逻辑与范畴。简单地按照斯图灵等人所说的开放(opening up)与封闭(closing down)的来区分三者是不够合理的。[29]因此,在讨论当下中国语境中我们应以何种逻辑指导公众参与科学时,需要首先对三者进行充分的比较分析。表1概括了在各个维度中三种逻辑的不同之处。

首先,从各逻辑的实施目标以及背后的哲学背景来看(对应表1中的第1、2项),以追求协商民主过程合理,实现哈贝马斯与罗尔斯所指称的“正义”概念为目标的规范性逻辑下的公众参与科学,其体现出一种具有新亚里士多德色彩的公众共和主义的哲学视阈。公众共和主义强调并鼓励公众们遵从民主的公众资格的要求进行政治实践,而这种实践被视为是绝大多数人可以追求的人类共同生活的最高形式。[54][55]这种实践所带来的结果在公众共和主义视角下已经变成了先天预设的政治利好。这样一种在一定程度上忽视民主参与结果而更为强调民主参与过程的视阈恰是规范性逻辑的哲学逻辑基础。与之不同的是,工具性逻辑则更多体现出一种新自由主义的色彩。新自由主义作为一种经济学领域中的主流思潮,其首要的主张就是私有化的绝对化。[56]在工具性视角下,公众对于“科学”的了解与信任是“科学”攫取公众支持,吸引政府投入的前提。而这种了解与信任都可以转化为“资本”的私有物,继而成为了“科学”需要争夺的资源。因此,公众信任可以被视为自由市场中的稀缺资源,可以被“策略性”培养也可能被“危机”所削弱或被“竞争对手”,如宗教、人文艺术等所抢夺。所以,如果仔细归纳工具性逻辑下的公众参与科学实践,我们可以发现其实践大多遵循着市场视角,以一种经济的、营销的、公关的方式在运营科学、政府与公众之间的关系。在实质性逻辑下的公众参与科学实践中,公众的观点是被视为流动的,不是一种铁板一块的资源,而是在参与过程中会得以形塑(sharped)的,[14]换而言之即是在社会互动中得以建构的。在一个充满互动的社会环境中,基于身份背景、意识形态、年龄阶层等因素上的差异,不同个体的观点相互影响,并在政策讨论与制定的过程中与政府、科学家的意见与知识相碰撞,实现知识的增殖(proliferation),而这正是实质性逻辑所追求的宏观政策的优化导向的结果所产生的基本前提。

表1 三种逻辑下的公众参与科学的比较

其次,三种不同逻辑的差异也体现在具体实践中(表1第3—6项)。规范性逻辑与工具性逻辑都有着明显的结果预设,区别只在于其预设的结果是过程指向的还是特殊利益指向的。而这样一种提前预设的目标进一步导致了其在实施过程中信息流动的“自上而下”的特征。这正是斯图灵、韦斯顿等学者在指摘规范性逻辑与工具性逻辑时的焦点。[29][14]而由于实质性逻辑所追求的开放性的基于地方知识与专家知识碰撞而产生增殖的宏观政策与治理目标,其在具体实践中往往无法预设公众可能秉持的具体的理念、知识与态度,从而只能以一种“自下而上”的方式进行采集、分析与应用,从而产生了更为开放的(opening up)的一种实践特征。[17]此外,由于规范性逻辑在实践中秉持着对协商民主先天利好的预设,所以公众在参与到此类活动中时,活动设计者往往假定他们信任政府与科学。就好比在“GM Nations?”项目中,政府与科学家几乎认定公众并不会对自身所设计的协商流程,所提供的科学背景知识,或者所提供的活动工具(toolkit)产生异议,公众只需要按照专家所设定的流程完成自身的公众任务即可。[15]工具性逻辑的实践活动没有预设公众对于科学或政府的信任,因为这种信任就是实践的目的本身。而实质性逻辑要求其指导下的实践必须考虑到实际情况中不信任的存在,才能实现公共政策的优化。从实施难度来看,实质性逻辑下的公众参与科学项目很难在现实中得以完全实现。宏观的政策与管理导向型的目的与自下而上的实施特征均使得这样一种逻辑下的公众参与科学往往难以在实践中予以有效把控。相对简易的实施过程也使得工具性逻辑与规范性逻辑更常见于我们日常的公众参与实践中。而实施难度的不同也从根源上影响着公众参与科学在具体实践中的不同逻辑的原则。许多学者发现,由于实质性的、自下而上的公众参与科学实施成本较高,难度较大,许多标榜自己为“自上而下”的公众参与科学项目,如英国的“GM Nations?”转基因全民科学讨论项目以及荷兰就转基因问题所实施的全民讨论,在实施过程中很容易转变自己的实践思路,从而转变为自上而下的实践模式。同时,这些标榜自己立足在公众视角的公众参与科学项目,一旦对公众理解不透彻,所选取的参与公众不具有代表性,那么项目虽然具有“实质性”的表层假象,但其实施逻辑依旧是一种“自上而下”的模式。[15][34]

三种逻辑另一个较为凸显的不同在于参与到科技治理中的公众的形象与角色(对应表1第7—9项)。威克森在论述有关纳米技术的公众参与时,按照不同的目的逻辑将参与到治理项目中的公众形象划分为信徒、消费者与利益相关者。[47]在规范性逻辑视角下,由于预设的信任的存在,公众更倾向于呈现出一种科学的“信徒”的形象。因此正如同基督徒参加弥撒一样,公众参与到科技治理的过程被认为是更为重要的,因为这种过程保证了“公民”(citizenship)身份的实现与科学民主化的实现。[57]而在工具性逻辑视角下,由于受到了新自由主义哲学的影响,公众更像是掌握着“信任”与“支持”资本的消费者,科学需要与其他的知识形态去争夺公众的信任。[58][59]但是需要注意的是,即使公众在工具性逻辑下更倾向于表现出消费者的形象,然而这种形象并不呈显出一种主动的姿态。类似于传播学中的“魔弹论”或“皮下注射论”,工具性逻辑下的公众参与科学似乎在幻想着公众是一种被动的均质的群体,只要对其展示了科学的真理,并向其宣扬默顿所宣称的科学的特性,那么公众必然会接受并认可科学,从而信任、支持科学。在规范性与工具性的两种逻辑中,由于公众更倾向于被视为是被动的参与者(participants)而不是主动的行动者(actors),所以公众所持有的地方性知识以及其自身的经验与风险感知均无法得到充分的尊重。与之不同,实质性逻辑承认公众的地方性知识及其自身经验对于科技治理的价值所在,并更重视与该科技类议题关系更为紧密的部分公众的价值,如布莱恩·温(Brian Wynne)所指出的坎布里亚的牧羊人对于地方土壤治理的重要性,公众在参与科学治理中更倾向于表现出利益共同体的形象,[60]因而在实践过程中表现得更为积极主动。这种利益相关的亲密性也打破了费罗林所指出的“规范性逻辑所假设的公众对于参与科技治理的兴趣是虚假的,在工具性逻辑下,人们往往只会对与他们日常生活相关的科技部分产生兴趣与参与冲动”的困境。[11]

五、从规范性、工具性到实质性:中国公众参与科学的展望

中国当下的公众参与科学的实践方兴未艾,仅有的少量实践项目显示出了明显的规范性与工具性的特征。[9]然而正如韦斯林克所言,公众参与科学的发展并不能一蹴而就,其所存在与发展的前提是外部环境的不断进步与优化。[18]规范性逻辑下的公众参与科学活动所提供的最明显的好处就在于为后续的发展提供必要的外部环境铺垫。公众通过参与科学项目可以从中习得对于自身公众身份以及对于协商式民主的运作逻辑的认知,从而培养参与意识,优化整个社会的民主决策环境,而这恰恰又是工具性逻辑与实质性逻辑下公众参与科学实施的前提。同时,实施规范性逻辑还有助于在中国这一科学传播体系发展尚不完善的国家通过模仿与借鉴发展出适合自身的公众参与科学的范式。我国虽然在学术界已经基本完成了对于科学传播不同阶段与模型的学理性认知,然而在实践层面上,基于这一模型的科普实践方式依旧占据着主流地位。在我国发展公众参与科学需要长时间的准备与酝酿。早在2003年,英国就已经可以充分实施全国范围内的有关转基因议题的全民讨论项目,然而当下中国仍不具备举办此类规模的公众参与科学项目的基础,[15]亦没有寻找到合适的、根植于中国土壤的项目形式。对于项目组织者而言,在流程把控以及如何将公众意见应用于科技类议题的决策与管理等方面仍缺乏经验。这就意味着,我国当下发展公众参与科学需要从民主氛围的营造、公众自身政治身份认知的培养以及公众参与科学方法与流程的设计等多重层面予以准备。因此,以规范性逻辑下的公众参与科学项目为切入点,从实施过程较为简易且容易把控的项目入手进行策划与组织将会有助于我们循序渐进地实践公众参与科学。

然而,追求过程合理的规范性逻辑以及追求特定目标的工具性逻辑并不是我们实践公众参与科学的终极目标。通过规范性逻辑、工具性逻辑下的公众参与科学的准备后,我们需要实现的逻辑上的跳跃,最终达到实质性公众参与科学的实现。这才是公众参与科学的终极展望。但是同时我们还应该警醒,虽然我们应当追求“实质性”逻辑,但公众参与科学的实施逻辑与具体过程并不是普世性的,而是具有鲜明的具体语境的(context)。在设计与实施公众参与科学的具体项目时,应当同时考量时代的具体要求、政治目标以及具体的科学议题的特点与属性。如,在工业化尚未完全实现,中国公众科学素养仍亟待提升的背景下,如何有效培养中国公众的科学素养与科学意识是当前科学传播与普及的主要任务。在这种背景下,如果盲目地、过度激进地追求完全的“实质性”公众参与科学,有可能会产生适得其反的效果。同理,在面对一些公众尚未掌握基本原理与知识的科学议题时,首要的任务依旧是向公众传递必要的知识与信息以作为其进一步参与讨论与治理的基础,而不是过度盲目直接追求无基础公众的“自下而上”的议题建构与治理参与。

在未来随着公众科学素养与参与意识提升的背景下,追求与实现“实质性”公众参与科学,首先需要政府官员以及科学家等精英群体放下相对于普通民众的优越感,充分尊重公众对于科技类事件的意见与地方性知识。公众参与科学的相关理论也应当着重于设计并完善政府、科学界、公众协调互动的信息行动网络。具体的项目组织者应当逐步放弃对于人口统计学上“完美”的公众代表选择,转而寻找最为核心的利益相关群体。正如卡斯在总结参与式审议(participatory-deliberative engagement)时指出公众参与,无论是参与科技类公共治理还是更为广泛的民主议题,其所要实现的目标必定是综合立体的,是既要导向民主本身的发展,也要导向利益相关者的利益的达成,以及最终公共治理的效果优化。而想要实现这种多样式的复杂的目的,自下而上式的、开放的实质性逻辑是当下中国必然的选择。[37]

六、结 语

中国当下对于公众参与科学的理论引入与模型分析已经渐入佳境,实践层面也开始崭露头角。然而在拓展公众参与科学的理论与优化公众参与科学的实践前,有一个必须厘清的前提,即我们为什么要引入公众参与科学?换言之,我们实施公众参与科学的项目是为了什么?在中国当下语境中,这种原因是统一且先验的。然而通过对于西方公众参与科学的实践与理论的考察,结合中国仅有的项目经验,可以发现不同案例中引入公众参与科学有着截然不同的目的导向,并形成了不同的逻辑基础。随着中国社会媒体的普及以及公众政治素养的提升,公众更有欲望也更有能力与渠道参与公共议题制定,[4]实施公众参与科学项目已经成为了中国科学传播活动的可以预料得到的未来的必然选择。[61]也正因如此,本文致力于更清晰地把握公众参与科学的目的逻辑,区分出不同目的逻辑下的公众参与科学实践的差异,强调实质性逻辑下的实践才是我们应当追求的终极目标。从中国当下的特殊性出发,从需要面临的科技类议题的特殊性出发,尽早实现从规范性逻辑、工具性逻辑向实质性逻辑的跨越才是发展中国公众参与科学,实现真切的、多样性的科学传播实践的合理路径。