不滞于物:宋代咏物词的物象空间与意蕴空间

2021-04-20宋学达

宋 学 达

(香港浸会大学 中文系,香港 999077)

咏物这一题材在中国古典文学的发展史上可谓源远流长,词中的咏物题材虽然较少见于唐五代,但随着词的发展,也逐渐呈现出蔚为大观之势。张炎《词源》卷下认定咏物词的上乘之作,须做到“所咏瞭然在目,且不留滞于物”[1]262,即不能单纯地停留在描摹物态、穷形尽相这一层面,而是要通过咏物表达更为深广的情思与感慨。简单来说,就是作咏物词须别有寄托。清代词论家沈祥龙在其《论词随笔》中则更直接地指明了这一点:“咏物之作,在借物以寓性情,凡身世之感,君国之忧,隐然蕴于其内,斯寄托遥深,非沾沾焉咏一物矣。”[1]4058

咏物词“不留滞于物”这一艺术标准,是张炎在宋末元初这一时间点上,以唐宋咏物词的整体艺术成就为基础而提出的。就唐宋咏物词实际的艺术发展脉络而言,“不留滞于物”是咏物词创作经过了相当长时间的艺术积淀才达到的高度。路成文先生在《宋代咏物词史论》中指出,唐五代文人咏物词多为应制供奉之作,具有“偶发性、被动性的特点”[2]59,而花间词人中创作咏物词较多的毛文锡,其艺术成就亦相对有限:“毛文锡的咏物词创作具有明显的被动性,主体对于对象的观照完全流于浅层次的观察而不是深层次的体验;其对于此类作品的审美理想显然是‘期穷形以尽相’,即用‘赋体’创作咏物词,以求达到‘穷形尽相’的审美效果,而不是努力发掘对象物所蕴含的深层次内涵;具体表现手法则以直接铺陈刻画对象的外在形貌特征为主。”[2]60王兆鹏先生将这种偏向直接刻画对象物外在形貌的咏物词概括为“非我化”审美范型,即“审美主体只是以相对客观的态度描绘、再现对象物的外在形式特征或物的某种内在品性,而未曾将主体的情感、人格精神融入对象物中”[3]169。路成文先生则从创作角度谓之“旁观式”创作姿态,且在北宋前期的词人笔下,这种创作姿态都没能从根本上得到突破(1)参见路成文《宋代咏物词史论》第一章《唐五代北宋前期咏物词论》之第四节《早期咏物词的创作范式》,北京:商务印书馆,2005年,第80-86页。。

在“非我化”审美范型及“旁观式”创作姿态下写作的咏物词,其文本空间是单层次的。因为这类词作的创作目的仅在于刻画所咏之物的外在形态,就算稍微深入到了文化层面的物之品性,读者所体悟到的空间感,也只停留在物象这一最直接的层面而已。而一旦词人在咏物词中实现了寄托,读者便可以通过所咏之物解读到更深层次的主旨与意蕴。如此,作品所呈现出的空间感便不会仅仅停留在物象层,而是会进一步通向深层次的意蕴空间。可以说,凡有所寄托的咏物词,其文本空间皆呈现出“物象空间”与“意蕴空间”相叠加的多重结构,这种多重文本空间结构,是使咏物词臻于“不留滞于物”境界的关键所在。

一、苏轼的“人格化”咏物与多重空间建构

唐玲玲先生在《东坡乐府研究》一著中曾指出:“苏轼咏物,重在托意,在对客观物象的描写中,寄托自己的胸襟怀抱。”[4]据路成文先生的统计数据:“苏轼存词362首,咏物词近50首,是北宋词人中创作咏物词最多的一位。”[2]87-88但是,苏轼的这些咏物词,并不是每一首都像唐玲玲先生所说的那样,旨在“寄托自己的胸襟怀抱”,反而“绝大部分都是游戏应酬之作”[2]88,且大多“仍取‘旁观式’创作姿态”[2]89。

苏轼笔下具有开创意义的咏物词,在前辈学人的相关论述与探讨中,往往仅限于咏杨花之《水龙吟》(似花还似非花)、咏榴花之《贺新郎》(乳燕飞华屋)、咏梅之《定风波》(好睡慵开莫厌迟)和《西江月》(玉骨那愁瘴雾)、咏并蒂荔枝之《南乡子》(天与化工知)以及咏雁之《卜算子》(缺月挂疏桐)等几首。而在这有限的几首词作中,除《卜算子》外,其余诸作也很难确定其包含有寄托之意。

真正体现苏轼咏物词开创之处的,乃是其“人格化”的咏物方式,而这种具有新质的咏物方式,也使得苏轼此类咏物词作具有了与以往“旁观式”咏物词不同的文本空间结构。且以被王国维誉为咏物词中“最工”[1]4248的《水龙吟·次韵章质夫杨花词》为例进行分析,词曰:

似花还似非花,也无人惜从教坠。抛家傍路,思量却是,无情有思。萦损柔肠,困酣娇眼,欲开还闭。梦随风万里,寻郎去处,又还被、莺呼起。 不恨此花飞尽,恨西园、落红难缀。晓来雨过,遗踪何在?一池萍碎。春色三分,二分尘土,一分流水。细看来,不是杨花点点,是离人泪。[5]314

这首词在对杨花(即柳絮)这一物象的描写上,无疑是做到了穷形尽相的程度。上片以“似花还似非花”总状其外形,又以“从教坠”“抛家傍路”写其飘落,再以“梦随风万里”“又还被、莺呼起”摹其轻盈体态,可谓写尽了柳絮的种种自然状貌;下片则写飘落的柳絮被雨水冲洗流逝的命运,柳絮飘飞之时为雨季,因而下片的描写同样是契合柳絮之自然属性的。然而,这首词中的内容显然并不止于作为物象的柳絮,读者在看到柳絮之自然状貌的同时,还能清晰地看到一位呼之欲出的美人形象,她思念着“万里”之外的“郎”,但青春时光却如飘零的柳絮一样随流水而逝。在词中,苏轼根据柳絮的自然属性将其比喻为年华消逝中的思妇,也将思妇的离人意绪赋予柳絮,使其具有了人格化的特征。这种写法,是苏轼有意为之的,他在写给章楶的书信中既曾自道此词之作意:“《柳花》词妙绝,使来者何以措词。本不敢继作,又思公正柳花飞时出巡按,坐想四子,闭门愁断,故写其意,次韵一首寄去,亦告不以示人也。”[6]这里的“四子”,是指章楶的家妓,盖如谢桃坊所言:“从苏轼诗词、书信及宋人笔记等看来,‘子’或‘生’在涉及宋代士大夫们私生活时是指家妓或官妓,这是他们习惯的一种隐语。章楶的‘四子’乃是其家妓,所以当他外出巡按时,苏轼和词相戏。”[7]

苏轼这首词的创作本意,原本就没有止步于描摹物态这一层面,因而创造出了一种“人格化”的咏物方式,使读者在词中既能看到所咏之物的自然状貌,又能看到与之相关的人物形象,甚至可以进一步读出人物的故事,如《贺新郎》(乳燕飞华屋)一词,便因为赋予了榴花以人格,而导致被人根据词句敷衍了一出作词为美人解围的“风流太守”轶事(2)见杨湜《古今词话》“苏轼”条,《词话丛编》,第27-28页。此事出于虚构,南宋胡仔既有析论,见《词话丛编》本《苕溪渔隐词话》卷二“东坡榴花词非为一娼而发”条,第182-183页。。在这类“人格化”的咏物作品中,物象与人物形象虽然多处于交融不分的状态,但如果从文本空间的角度看,就可以被划分为物象层与人物层这两重叠映在一起的空间。换句话说,也就是“人格化”的咏物,可以在词作中构建出物象层与人物(意蕴)层相互叠映的多重文本空间结构。

路成文先生认为,苏轼在这首《水龙吟》词的创作中所运用的“人格化”咏物方式,表现出的是一种“潜入式”的创作姿态,即“不是站在旁边作客观的观察摹画,而是让自我潜入吟咏对象里面,用心体察物之性情、神理。‘我’完全化入对象物之中,与之融为一体”[2]91。这种可以臻于物我两化之艺术境界的“潜入式”创作姿态,确实可谓苏轼咏物词所达到的最高艺术成就。但体现这一艺术高度却并非《水龙吟》一词,正如王兆鹏先生所言:“苏轼杨花词将人的情感与物态合成,但这种情感并不是作者独自的人生体验、个体感受,而是类型化的情感,它是对象物的生命化、情感化,而不是对象物的个性化、自我化。”[3]176苏轼真正将自己的人生体验、个体感受寄托于咏物的作品,是初到黄州时所作的《卜算子·黄州定惠院寓居作》:

缺月挂疏桐,漏断人初静。时见幽人独往来,缥缈孤鸿影。 惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。[5]275

虽然这首词以“黄州定惠院寓居作”为题,但多被视为咏雁之作,因为词之上片落脚于“孤鸿”,“时见幽人独往来”又是以“孤鸿”之视角所写,而下片则专写“孤鸿”之情貌意态。不过,这首词绝不止于对“孤鸿”情态的描摹,而是寄寓着更深的意蕴,盖如清黄苏《蓼园词选》所言:“此词乃东坡自写在黄州之寂寞耳。初从人说起,言如孤鸿之冷落。第二阕,专就鸿说,语语双关。格奇而语隽,斯为超诣神品。”[1]3032这首词的创作背景,是苏轼刚刚从“乌台诗案”的危机中死里逃生,初到贬所黄州而心有余悸。此时的苏轼,面对人生命运的无常是迷茫而无助的,因而在《卜算子》词之上片出场的“幽人”与“孤鸿”,都是苏轼自己的化身,“孤鸿”见“幽人独往来”,而“幽人”亦见“缥缈孤鸿影”,二者相互对应。下片中则将“幽人”的意识与情绪投射到“孤鸿”身上,“惊起却回头,有恨无人省”是写“孤鸿”惊飞而独自凄凉的姿态,也是表达“幽人”遭遇磨难后的不安心态与不被人理解的窘境,而“拣尽寒枝不肯栖”,则更是借“孤鸿”之形象表达“幽人”独立不迁的人格。因此,这首词的文本空间,有“孤鸿”一层,也有“幽人”一层,两重空间交相叠映,而在此二者背后,还笼罩着苏轼之主体精神这一更为深广的意蕴层。这样的多重文本空间结构,赋予了这首《卜算子》极为浑厚、极富层深的空间感。

虽然在苏轼笔下具有多重结构文本空间的咏物词总体数量并不算多,但无疑具有道夫先路的开创意义。特别是《卜算子·黄州定惠院寓居作》一词将自我意识投射于所咏之物的写法,对后世词人产生了极大的影响,如南渡词人朱敦儒寄寓自己独立高洁品行的《卜算子》(古涧一枝梅)、李清照寄寓流落之悲的《清平乐》(年年雪里),甚至相传为宋徽宗“北狩”途中所写的《燕山亭·北行见杏花》,都是在苏轼《卜算子》一词所开辟的路径上继续行进(3)关于这些咏物词作的艺术境界,前辈学者已多有论述,如叶嘉莹先生在《灵溪词说》中的《论咏物词之发展及王沂孙之咏物词》、张惠民先生《江山风雨寄词心:唐宋词主题研究》之《梅心惊破春情意——宋代咏梅词》一节、路成文先生《宋代咏物词史论》之《南渡词人咏物词论》一章等,皆可参考,本文不再赘述。,创造出所咏之物与作者的人格精神或身世遭遇相互叠映的多重文本空间,并臻于“物我两化”的浑融境界。

二、周邦彦寄身世于咏物的多重空间结构

叶嘉莹先生曾将周邦彦与苏轼并列为北宋时期“对咏物词之发展最具影响力的两位作者”[8]410,同时,在周邦彦的咏物词中“不大能找出游戏应酬的痕迹”[2]104,且“大多出之以锤炼、雕琢”[2]104,其创作态度相对于苏轼似乎更体现出刻意与郑重。

刻意性的创作态度,使得周邦彦更注重主体意识的介入,从而使其咏物词表现出更为明显的寄托之意。钱鸿瑛先生在《周邦彦研究》一著中曾指出:“清真咏物词无论咏梅、咏雪、咏柳、咏春雨、新月或落花等,既能模写物态、曲尽其妙,又能从空际摄取其神理,写出物的精神实质;更可贵的是能通过对具体物态的联想,纡回曲折地表达了失意人零落哀伤的身世之感。”[9]也就是说,周邦彦的咏物词,多于物象中寄托身世之感,而这种寄托往往会在词作中形成物态与情感的双重文本空间。且看《倒犯·新月》:

霁景对霜蟾乍升,素烟如扫。千林夜缟。徘徊处、渐移深窈。何人正弄、孤影蹁跹,西窗悄。冒霜冷貂裘,玉斝邀云表。共寒光,饮清醥。 淮左旧游,记送行人,归来山路窎。驻马望素魄,印遥碧,金枢小。爱秀色,初娟好,念漂浮、绵绵思远道。料异日宵征,必定还相照。奈何人自衰老。[10]80

词之上片是对新月的动态描绘,由“乍升”到“徘徊”,更用“孤影蹁跹”一句侧面写月光的偏移。此外,首句一“对”字,与“玉斝邀云表”一句,表明上片所写之新月,乃词人眼中所见的新月,即实写的新月。下片则转而虚写,以“淮左旧游”及一个“记”字进入意念之中,写回忆中送人离别后,在“归来山路”上所见的新月,词人于此处向新月这一物象注入主体情绪,使其带有了情感象征的意味,其后进一步设想将来,这一弯新月必定还会见证“异日宵征”的孤独旅程,这种羁旅之愁的寓托,是在词中的物象之外叠加了一层故事,形成了新月之物态与故事之意蕴这一实一虚的两重空间。下片的咏月,虽然是意念中的虚写,却是由上片中的实写之月感发而来。因此,词中所咏的新月这一物象,便具有了联结虚实两重空间的意义,使新月所在的物象层与词人身世经历所在的意蕴层得以叠映成为多重结构的文本空间。

路成文先生认为,周邦彦创作咏物词善于“将‘悲欢离合,羁旅行役之感’打并入咏物词中”,使得“咏物词不单纯是为了咏物,而是更多地借咏物以传达刻骨铭心的悲欢离合之情、羁旅行役之感”[2]106。这首咏新月的《倒犯·新月》即完美地呈现了这一特点。词之上片已对新月之形态做了极为详尽的描摹,下片则以一回忆与一预想进行勾勒,使物象在进一步得到丰满的同时,也获得了情感的深度,此正周济《宋四家词选目录序论》“清真愈勾勒愈浑厚”[1]1643之所谓也,而“浑厚”二字,也正是对多重结构的文本空间所呈现之空间感的描述。

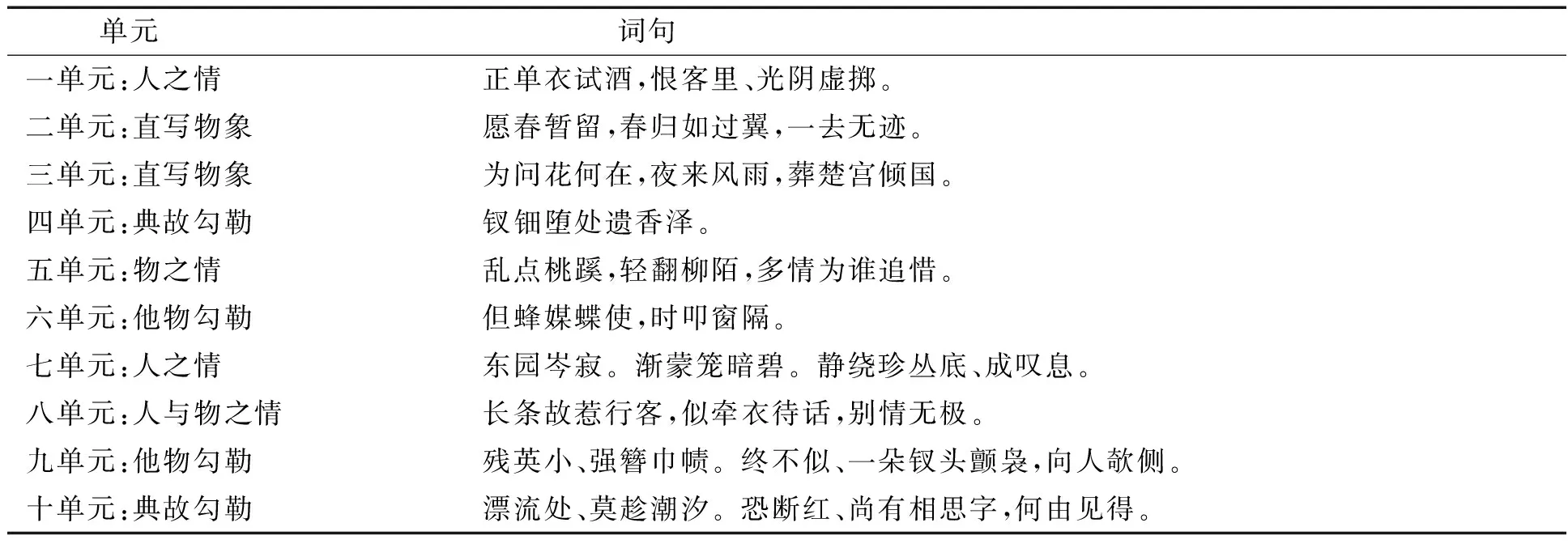

不直写所咏之物,而以与之相关的其他物象、典故或作者的情感、身世等刻意隔一层进行烘托,便是周邦彦在咏物词中的“勾勒”之法。这种“隔一层”“不直写”的手法,很容易在词作中形成多重结构的文本空间。“勾勒”这一手法,在《六丑·蔷薇谢后作》[10]249这一咏物名作中的运用更见艺术功力。为便于分析,我们直接将词作划分为若干单元,如表1所示。

表1 周邦彦《六丑·蔷薇谢后作》空间单元与所对应词句

关于这首词之题旨,黄苏在《蓼园词选》既已点明:“自叹年老远宦,意境落漠,借花起兴。以下是花是自己,比兴无端。指与物化,奇情四溢,不可方物。人巧极而天工生矣。结处意致尤缠绵无已,耐人寻绎。”[1]3095罗忼烈对黄苏此论稍有修正:“黄蓼园谓此词盖‘自叹年老远宦,意境落寞’。庶几近是。然词中未见老年怀抱,飘零之感则满纸尽是。”[10]254-255陈廷焯在《白雨斋词话》中亦云:“‘为问家何在。’上文有‘怅客里光阴虚掷’之句,此处点醒题旨,既突兀又绵密,妙只五字束住。下文反复缠绵,更不纠缠一笔,却满纸是羁愁抑郁,且有许多不敢说处,言中有物,吞吐尽致。”[1]3787总之,这首词乃借咏物寄托身世之感,当无疑义。在艺术技法层面,词中对所咏之物——凋谢飘零之蔷薇的直接描写,仅在第二、三单元,且第二单元仅为“春归”这一凋谢之时空背景,而第三单元亦借“楚宫倾国”之典故以美人喻之。而第一、五、七、八这四个单元,是词中流布的情感脉络,如方智范先生《论宋人咏物词的审美层次》一文所言:“人有羁旅之愁:‘怅客里、光阴虚掷。’花有伤春之怨:‘钗钿堕处遗香泽。乱点桃蹊,轻翻柳陌。’这样就有了人与花同命运、相怜惜的情感基础,故下阕进入花人合写:‘长条故惹行客,似牵衣待话,别情无极。’”[11]词人通过铺设这样一条情感脉络,将自己的身世之感与蔷薇凋谢的自然之理相联结,完成了情感之于物象的寄托,词作也借此形成了两重叠映的文本空间结构。其余第四、六、九、十这四个单元,皆为勾勒之笔。“钗钿堕处遗香泽”,借杨贵妃马嵬坡自缢之“遗钿堕舄,瑟瑟玑琲,狼藉于道,香闻数十里”典故,增益落花之悲意;“但蜂媒蝶使,时叩窗隔”,则从侧面烘托,“蜂媒蝶使”来寻花而花已凋谢,空余遗恨之意溢于言表;“残英”数句,以簪花为饰勾勒惜花之意,在“残英”与“钗头颤袅”这两种效果的对比中将悲意增幅;最后反用“红叶题诗”典故,忧惧“相思字”“趁潮汐”流入大海而不为情人所见,将悲感推衍开去,使情思更加浓郁。这四处勾勒既针对人之情,也针对物之情,使之越发浑厚,而其各自本身亦可视为一重叠加的文本空间,与物象层和意蕴层共同构成一个层次深厚却分明的多重文本空间。

周邦彦借以抒写身世之感的咏物词,与苏轼的《卜算子·黄州定惠院寓居作》等作品一样是有意寄托的,因而其文本空间不会停留于单层次结构,而是呈现为具有浑厚空间感的“物象—意蕴”多重结构。但是,这并不意味着周邦彦在咏物词的创作方面是承袭了苏轼的思路。王兆鹏先生认为:“周邦彦咏物词物与我的关系并没有像苏轼咏物词那样合成为一,物与我是处于间离状态。周邦彦咏物词的特点是物与我交互着写,是‘主客双向对流’。”[3]177如针对《六丑·蔷薇谢后作》一词,王先生指出:“词中‘长条故惹行客,似牵衣待话,别情无极’,虽然赋予花以情感,但毕竟人还是人,花还是花,花与人只是心近情通,而不是合成同一。”[3]177-178

由此可见,在构建咏物词的多重文本空间方面,周邦彦并非与苏轼行同一路径,叶嘉莹先生称:“同样是喻托性质的(咏物)作品,又可以有或偏重思索安排,或偏重直接感发的不同表现方式。”[8]409苏轼明显属于后者,而周邦彦则属于前者,他并不追求“物我两化”的“无我之境”,而是通过思力安排,以借物起兴的方式去寄托自己的身世或情感,取一种“以我观物”的“有我之境”。或许这种主客间离的“有我之境”在艺术的浑化程度上与“无我之境”相比存在一定的差距,但却也使得周邦彦咏物词中叠映的多重空间相对更加分明,更容易被读者所体悟与把握。而与之相应的“勾勒”笔法,也更容易得到后世词人的学习与借鉴。

三、辛弃疾和姜夔咏物词对多重空间艺术的继承与深化

南宋咏物词中的寄托之作,除了南渡词人因经历国变与流亡而多出之以直接的感发,其余大多从技术角度承袭了周邦彦的“勾勒”之法。就算是传统印象中与苏轼气质相近的辛弃疾,在创作咏物词时亦多用“勾勒”之法,且举其最为著名的《贺新郎·赋琵琶》为例:

凤尾龙香拨。自开元霓裳曲罢,几番风月?最苦浔阳江头客,画舸亭亭待发。记出塞黄云堆雪。马上离愁三万里,望昭阳宫殿孤鸿没。弦解语,恨难说。 辽阳驿使音尘绝。琐窗寒轻拢慢捻,泪珠盈睫。推手含情还却手,一抹《梁州》哀彻。千古事、云飞烟灭。贺老定场无消息,想沉香亭北繁华歇。弹到此,为呜咽。[12]

词中除了起句“凤尾龙香拨”与结句“弹到此,为呜咽”为直写物象,其余皆为勾勒之笔,而且以运典为主。“开元霓裳曲罢”两句,借“安史之乱”写“靖康之变”,这第一笔勾勒,以力透纸背之势写出了厚重的历史兴亡感慨,也点明了全词的主旨,即借咏写琵琶这一物象,表达收复北方失地的愿望,以及这一愿望在主和派所把持的朝政下无法实现的悲慨;“浔阳江头客”两句,以被贬江州的白居易自比,诉说“天涯沦落人”的失意,而辛弃疾的失意,直接与国家命运相连,是爱国志士报国无门的失意;“出塞黄云堆雪”至上片结束,则又借昭君典故将笔触转回抗金卫国这一大主题上,同时以昭君的屈辱和亲讥刺主和派的庸碌与软弱。下片“辽阳驿使音尘绝”一句接续上片的昭君典故,抒发故国之思,而“音尘绝”三字同样饱含深沉的英雄失路之悲;其后自“琐窗寒”至“一抹《梁州》哀彻”,是聚焦于弹奏琵琶之人的描写,此处虽非历史典故,但其“泪珠盈睫”的忧戚情态同样是在全词整体氛围之下的勾勒之笔;在“千古事、云飞烟灭”一句直抒感慨之后,反用“贺老定场”与“沉香亭北”这两个象征大唐盛世的典故,以大唐盛世的“无消息”与“繁华歇”重申全词主旨,完成最后两笔勾勒。陈廷焯在《云韶集》中评此词云:“此词运典虽多,却是一片感慨,故不嫌堆垛。”[13]1514下片眉批又云:“心中有泪,故笔下无一字不呜咽。”[13]1514对国家命运的担忧、对时局的不满、对个人遭际的悲愤与无奈,都是辛弃疾寄托在这首咏物词中的“泪”。琵琶这一物象,原本与抗金恢复事业这一主题并不直接相关,但辛弃疾运用饱含深沉悲慨的勾勒之笔,将这一主题层层叠加于作为物象的琵琶之上,以至于完全超越了穷形尽相这一咏物词最初的审美标准,而专以寄托为务,使得历史兴亡之感与国仇家恨之愤皆附加在琵琶这一原本单薄的物象之上,形成多重文本空间结构。这首词中的勾勒之笔虽多,但都是系于物象的,物象层的文本空间虽然在篇幅上看似被挤压,但依然是全词的核心所在,勾勒所产生的空间单元,是附着在物象层之上,形成叠映,而非取而代之。因此,尽管辛弃疾在这首词中寄托的主题及情感与针对物象描写相较有喧宾夺主之嫌,但词作的文本空间,依然是通过“勾勒”法在物象空间之上叠加意蕴空间的多重结构。

辛弃疾在咏物词的创作方面是有所成就的,且运用周邦彦的“勾勒”之法极为娴熟,但是辛弃疾作词的主要兴趣,并不在咏物这一题材上。辛弃疾的咏物词在数量上虽有70余首[2]149之多,但若是考虑到其存词629首的巨大基数,则会明显发现咏物词在其词作总数中所占比例并不大。可以说,咏物词在辛弃疾文学成就中仅仅是很小的一块拼图,且与他笔下的其他题材一样,都属于“陶写性情”的工具。因此,辛弃疾的咏物词虽然因其独特的英雄气质而展现出一定的独特性,但并不能代表南宋咏物词创作的主流。

真正站在南宋咏物词创作艺术巅峰的词人,当为姜夔。根据路成文先生的统计[2]173,姜夔存词总量仅87首,但咏物词就有25首,所占比例极大。同时,姜夔对咏物词的创作态度极为郑重,路成文先生称:“姜夔咏物词皆有为而作,意在笔先,这使其咏物词具有深永的寄托。”[2]173而姜夔笔下最为著名、也最能代表其艺术成就的《暗香》《疏影》二词,更在具有总结宋词艺术成就意义的《词源》一书中,被张炎赋予了“前无古人,后无来者,自立新意,真为绝唱”[1]266的极高赞誉。

要分析姜夔咏物词的空间艺术特点,自当选择《暗香》与《疏影》这两首咏梅之“绝唱”为例。先看《暗香》一词:

旧时月色,算几番照我,梅边吹笛。唤起玉人,不管清寒与攀摘。何逊而今渐老,都忘却、春风词笔。但怪得、竹外疏花,香冷入瑶席。 江国,正寂寂。叹寄与路遥,夜雪初积。翠尊易泣,红萼无言耿想忆,长记曾携手处,千树压、西湖寒碧。又片片、吹尽也,几时见得。[14]126

刘永济评此词云:“词虽咏梅而非敷衍梅花故实。盖寄身世之感于梅花,故其辞虽不离梅而又不黏著于梅。”[15]74这一评语道出了这首词三个方面的艺术特点:其一,没有直接对梅花的物象形态展开描写;其二,词之本旨在于身世之感的寄托;其三,这首词真正做到了“不留滞于物”的艺术境界。从第一点说起,与前面分析的周邦彦与辛弃疾诸篇什不同,这首《暗香》并没有任何语句直接描写梅花之为物的任何特点,而是全用勾勒之笔。同时,词中对梅花的勾勒,除了“何逊而今渐老,都忘却、春风词笔”与“叹寄与路遥”两句是运用了有迹可循的何逊爱梅(4)有关何逊爱梅之故实,可参刘石:《“东阁官梅动诗兴,还如何逊在扬州”史实考索》,《江海学刊》2005年第6期。与陆凯折梅赠范晔(5)陆凯《赠范晔诗》:“折花逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春。”见逯钦立辑校《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局,1983年,第1204页。两个典故,其余勾勒似乎皆出于词人自己的经历,前三句中“梅边吹笛”的“我”、第四句和第五句中攀折梅花的“玉人”、上片末二句中闻得梅香的“瑶席”,下片“垂樽”句之对梅饮酒以及回忆中“携手处”的“千树”梅花,这诸多场景都是凭空而来,其间存在若有若无的联系却难以完全指实,唯一相同的是所有场景中皆有梅花,但这些梅花又绝非同一处的梅花,以至于结尾两句中“片片吹尽”的梅花更难以确定是处于哪一处场景之中,抑或是独立于所有场景的又一处场景。总之,这首词咏梅却不以梅花作为核心,甚至整首词中并不存在一枝贯穿始终的梅花,梅花作为一种意象被悬置于诸多场景的背景之中,场景中所发生的故事,才是词人笔触的重心所在,而这些故事中又无疑寄托着词人的身世之感。因此,这首咏梅词的重点同样不在物,而在寄托之意,甚至采用了将所咏之物意象化处理而悬置于背景之中的作法,所咏之物在词中失去了具象化的存在,也就使词作可以在最大程度上做到“不留滞于物”。在这首《暗香》的文本空间里,虽然并不存在物象层,但是所咏之物是以意象化的方式笼罩在诸场景之上,构成意象层的文本空间。在姜夔笔下,咏物词的物象空间转化为意象空间,而将意蕴空间推向前台,二者的虚实关系被转换了,这样的文本空间结构同样是多重结构的,且因“不滞于物”而层次分明。

再来看《疏影》:

苔枝缀玉,有翠禽小小,枝上同宿。客里相逢,篱角黄昏,无言自倚修竹。昭君不惯胡沙远,但暗忆、江南江北。想佩环、月夜归来,化作此花幽独。 犹记深宫旧事,那人正睡里,飞近蛾绿。莫似春风,不管盈盈,早与安排金屋。还教一片随波去,又却怨、玉龙哀曲。等恁时、重觅幽香,已入小窗横幅。[14]132

《疏影》一词相对应《暗香》,其寄托之意更为明晰,乃《张惠言论词》所谓“以二帝之愤发之”[1]1615者。刘永济认为,理解这首词中寄托之意的关键,在于“昭君不惯胡沙远,但暗忆、江南江北”两句,《微睇室说词》有云:“此词‘昭君’究何所指,如不能明,则白石之意终无从知。我曾以徽宗在北地所作《眼儿媚》词说之,觉最确切。《眼儿媚》词曰:‘玉京曾忆旧繁华。万里帝王家。琼林玉殿,朝喧弦管,暮列笙琶。花城人去今萧索,春梦绕胡沙。家山何处,忍听羌管,吹彻梅花。’《疏影》中‘昭君’二句显系即用《眼儿媚》词意。”[15]247

张惠民先生在《江山风雨寄词心——唐宋词主题研究》一著中将《疏影》与《暗香》进行艺术对比,他认为:“从结构的跳跃性来说,《疏影》比《暗香》走得更远。《暗香》是将个人的经历和情感与梅花的盛衰开落相结合以表现梅花,各个场景之间毕竟还是有词人的情感作线索,《疏影》则用了几个原本互不相关乃至也与梅花无甚关联的典故从各个方面来表现梅花的形态、神韵及其飘落等。这样密集的典故使用,将典故中涉及的佳人的动人风致、出尘气质、高洁品性一并赋予梅花,突出梅花的形象与神韵。同时也因各个典故本身所蕴含的信息而增加了词旨的丰富性,历来对此词的解读,多以徽、钦二帝之蒙尘北地为说,比起《暗香》,《疏影》确实更贴近这一主旨,尤其是结合刘永济举出的徽宗《眼儿媚》一词理解。”[16]就两首词的寄托之意来讲,《暗香》寄托个人身世之悲、《疏影》寄托二帝北狩之恨,应当是没有什么疑问的。但认为《疏影》的整体结构比《暗香》更具跳跃性,则大可商榷。《暗香》通过铺排不同场景片段对梅之意象进行勾勒,确有跳跃之感,但在《疏影》一词中,却是有着明显的叙事脉络的。词以“不惯胡沙远”的“昭君”为抒情主人公,与“篱角”“倚修竹”之梅花“客里相逢”,因见梅枝上“同宿”之“翠禽”而起相思之意,进而扩大到“江南江北”的故国之思;之后,又想到自己“环佩空归夜月魂”(6)杜甫《咏怀古迹五首》其三:“群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。画图省识春风面,环珮空归夜月魂。千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。”见仇兆鳌注《杜诗详注》,北京:中华书局,1979年,第1502页。之时,当化作一枝梅花。下片先写对“深宫旧事”的回忆,又转入“早与安排金屋”的悬想,情绪稍有舒展,但随即又回到“一片随波去”的冷酷现实;最后从对面设想,“等恁时”即“环佩空归”之时,汉宫之君王想要“重觅幽香”,她已化作梅花映入“小窗横幅”。整首词其实皆以“昭君”这一人物的情感流动为脉络,虽然“苔枝缀玉,有翠禽小小,枝上同宿”“犹记深宫旧事,那人正睡里,飞近蛾绿”“早与安排金屋”等句皆非与昭君有关的典故(7)“苔枝”句乃赵师雄罗浮山遇仙典故,见曾慥《类说》卷十二,北京:文学古籍刊行社,1955年,第841-842页。“犹记”句为寿阳公主“梅花妆”典故,见《太平御览》卷三十引《杂五行书》,北京:中华书局,1960年,第140页。“早与”句为汉武帝“金屋藏娇”典故,见《汉武故事》《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,1999年,第166页。,但皆可视为对词中昭君思绪的勾勒之笔,更何况前两者还直接与梅花这一兴起思绪的意象有关。所以,这首《疏影》词中,摆在最前台的是一段昭君因梅花而兴感的思绪,其背后寄寓着对北狩之徽、钦二帝的追思及国变之痛,而又以几个相关的典故加以勾勒,表层思绪、深层寄托与叠加勾勒相互叠映,意蕴空间单独即形成了多重结构。

通过对苏轼、周邦彦、辛弃疾、姜夔等作家的咏物词进行分析后可以发现,只要咏物词不仅仅止步于描摹物象,而是进一步有所寄托,都可以形成多重文本空间结构,呈现出具有层深性的浑厚空间感。苏轼所创造的“人格化”咏物,催生出借咏物寄托深意的创作风尚。凡于摹形绘相之外另有一重寄托深意的咏物词,其文本空间都可以划分为物象层与意蕴层这两重空间,所寄托的意蕴借物象表达附着于物象,因而意蕴层与物象层便会形成相互叠映的多重文本空间结构。在此基础上,周邦彦又创造了一种“勾勒”之法,将同时与所寄托情感及所咏之物相关联的典故、故事等要素叠加于物象之上,可以不直接写物,而依然保持物象层在多重文本空间结构中的存在。这一“勾勒”手法,在南宋被进一步深化,姜夔更是通过这一手法将物象上升为意象,使寄托之意真正成为词之主干,在最大程度上实现“不留滞于物”的艺术境界,也使得多重文本空间的结构更为精妙、层次更加分明。宋代咏物词艺术境界之发展脉络从中可得一窥。