刚果(金)Kamwale 铜钴矿区矿床地质特征及找矿前景

2021-04-20曾旭詹勇陈德稳孙宁谭康雨马林霄

曾旭詹勇陈德稳孙宁谭康雨马林霄

(1.中色地科矿产勘查股份有限公司,北京 100012;2.北京中资环钻探有限公司,北京 100012)

0 引言

Kamwale 铜钴矿区位于非洲刚果(金)加丹加省(Katanga)利卡西市南东方向直线距离约40 km,科卢韦齐—卢本巴希铜钴多金属矿体的东段,工作程度较高,Kamwale 矿权区内以往圈定了两个主要矿体。早期通过化探工作在Kebumba 矿段圈定1 处铜异常,近北西向展布,长约3000 m,平均宽约300余米。本文通过对矿区铜钴矿床地质特征、成矿地质条件等进行综合分析研究,初步总结了矿区矿床地质特征及矿床成因,并指明了进一步找矿方向。

1 成矿地质背景

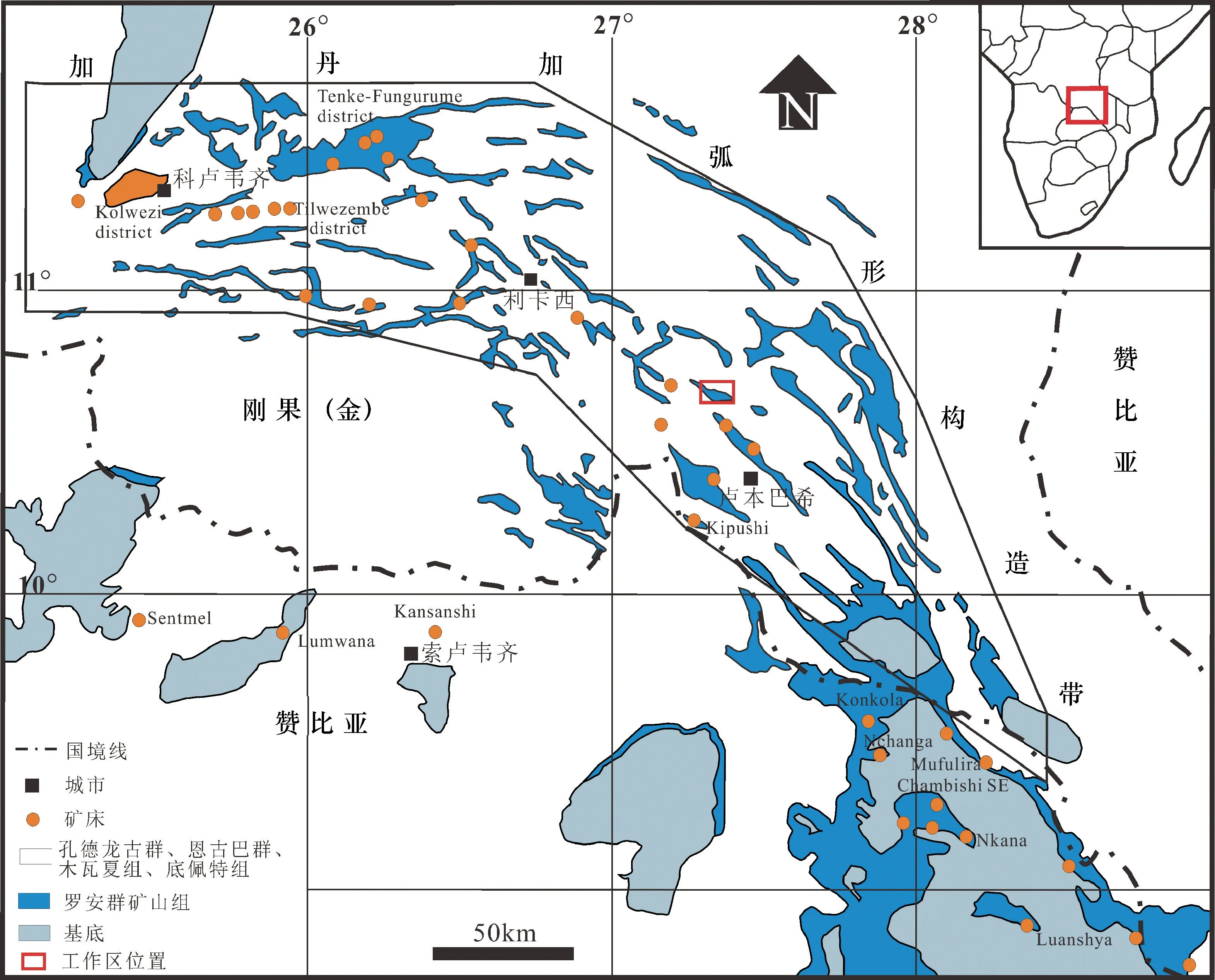

加丹加铜-钴成矿带是刚果(金)-赞比亚铀-钴-铜成矿域的一部分,据不完全统计,加丹加铜-钴成矿带内有近90 处不同类型的铜多金属矿床(点)分布,且大多是赋矿于元古宇罗安群含矿岩系中的层控型铜-钴多金属矿床(化)(李向前,2011;陈兴海等,2012;于建华等,2012;侯晓阳等,2013;段焕春等,2014)。Kamwale 铜钴矿区整体位于赞比亚—刚果(金)铜矿带的北西部,加丹加弧形铜钴成矿带的中西部,是非洲中部卢菲利弧形构造带北西段的一部分(图1)。该矿区即位于该弧形构造带由东西向北西转折部位。加丹加超群主要由罗安群、恩古巴群、孔德龙古群组成(陶则熙,2016;王鹏飞,2018;缪远兴等,2018;刘洪微,2018),为一套陆源碎屑岩-碳酸盐岩经变质作用改造的沉积-变质建造,在区内分布较广泛。其中罗安群矿山组(R2)是主要的含矿和赋矿岩系,该矿床就是产于该群中。

该区区域构造经历了多期构造运动,主要分为区域性逆冲推覆断裂、地质块体边缘断裂、层间滑脱断裂等(刘焕然,2010;刘运纪等,2011,2014)。各组断裂构造之间相互联系,主构造与次级构造之间具有衍生的关系,对矿体产出及表生富集具有重要影响。

受区域构造运动影响,矿区围岩蚀变强度较低,与矿化关系密切的主要有白云石化、硅化、碳酸盐化(赵英福,2011;张学良等,2016,2017;党伟民等,2018)。

图1 Kamwale 铜钴矿区域地质图(据李向前等,2009)

2 矿区地质

2.1 地层

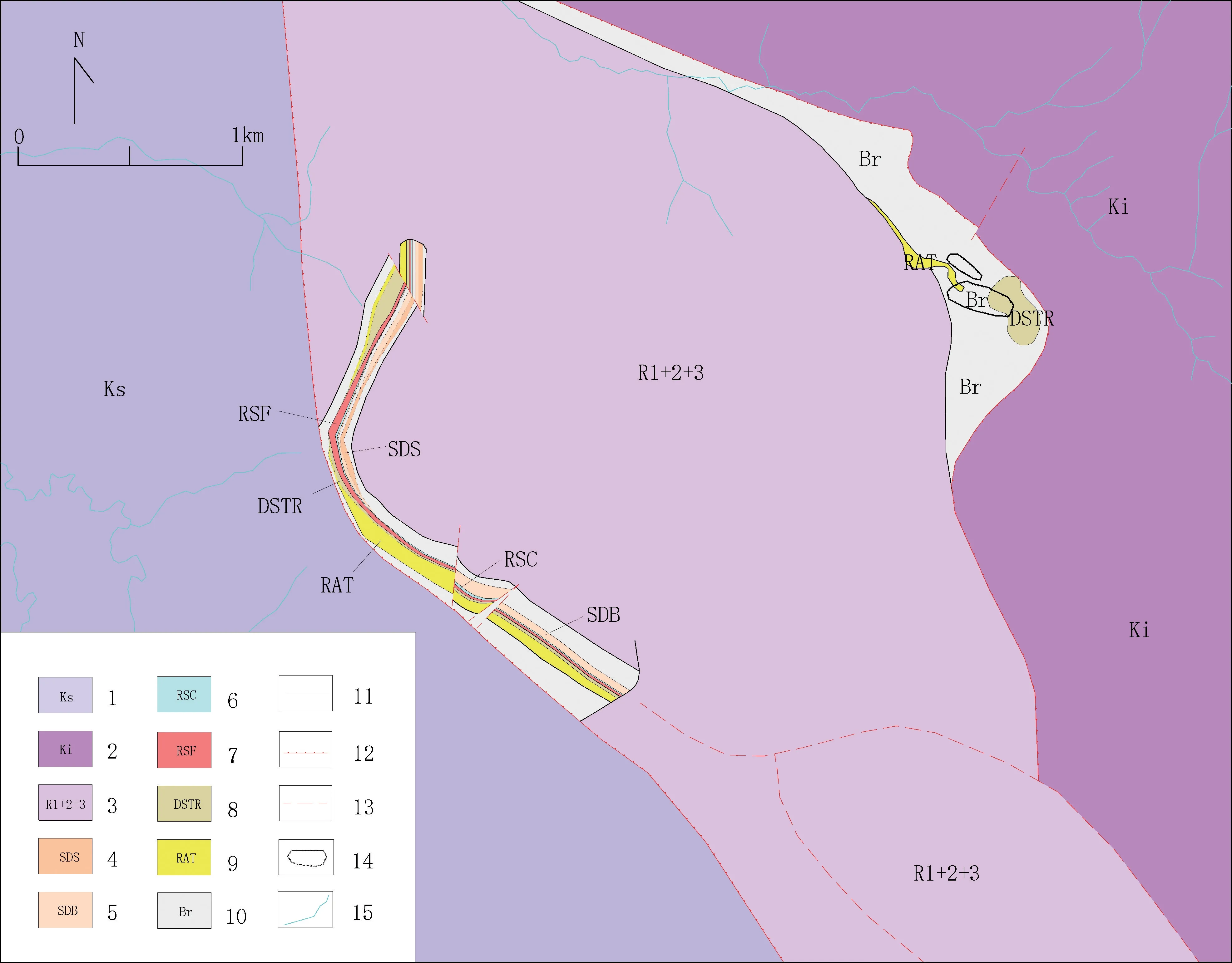

矿区出露的地层主要是第四系(Q)及中元古界加丹加超群的孔德龙古群(Ks)、恩古巴群(Ki)、罗安群(R)(图2)。

2.1.1 孔德龙古群(Ks)

孔德龙古群(Ks)在矿区的西侧大面积出露。该区孔德龙古群出露的岩性主要为砂砾岩及浅紫红色条带状粉砂岩。

2.1.2 恩古巴群(Ki)

恩古巴群在矿区的东侧大面积出露,出露的岩性主要为浅紫红色泥质粉砂岩。该层在靠近推覆构造面处常见有少量孔雀石化沿裂隙发育。

2.1.3 罗安群(R)

罗安群是该区最主要的含矿层位,为一套碎屑岩-泥质岩-碳酸盐岩组合的沉积建造,厚度大于500 m,在矿权区中部有大面积出露。本群地层可进一步细划分为:木瓦夏组(R4)(该区内未见该组地层出露)、迪佩特组(R3)、矿山组(R2)以及RAT(R1)。

迪佩特组(R3):迪佩特组地层主要分布在矿区的中部,岩性主要为白云质泥质粉砂岩与下部的硅化白云岩,该层不整合地覆盖CMN 地层,局部硫化物较发育,以黄铁矿化为主,并有少量黄铜矿化。

矿山组(R2):本段为矿区的主含矿层位。该地层可以进一步细分为RAT、DSTR、RSF、RSC、SDB、SDS、CMN 等层位。

CMN2(R2.3.2):上部为薄层状含叠层石白云岩(图3)夹少量块状白云岩,局部滑石化强烈,下部为硅化白云岩夹含碳质、白云质页岩,与下伏地层呈整合接触。

CMN1(R2.3.1):主要为厚层状白云岩,夹含炭质白云质页岩(图4),本层岩石裂隙较发育,常见有方解石脉、白云石脉穿插,沿脉可见星点状黄铜矿化,但局部发育白云石厚脉,脉中常见团块状、浸染状黄铜矿及粗粒黄铜矿。该段底部硅化较强,局部含硅质条带(图5),与下伏地层呈整合接触。

图2 Kamwale 铜钴矿区地质图

SDS(R2.2.2):主要为灰绿色泥质白云质粉砂岩,灰白色白云质砂岩,经风化后呈灰色-灰黄色,而灰绿色白云质粉砂岩因铁质氧化物浸染或充填裂隙而整体呈浅红色(图6),与下伏地层呈整合接触。

SDB(R2.2.1):主要为灰黑色含碳质白云岩、含碳质白云质页岩,常见有浸染状、细脉浸染状的黄铁、黄铜矿化,本层岩石的底部常由于风化铁质浸染而呈浅紫褐色;与下伏地层呈整合接触。

RSC(R2.1.3):主要为浅灰-浅灰白色硅化结晶白云岩(图7),受后期构造作用、热液作用影响较大,局部碎裂、角砾岩化。常发育少量溶蚀孔洞,且因铁质氧化物浸染而略呈浅红褐色。该层位基本不含矿,但受后期表生作用和淋虑作用容易形成钴华、自然铜、孔雀石,尤其是顶、底部矿化相对较富集。另外,该层在地表或近地表,常具蜂窝状风化的特征(图8),且蜂窝状孔洞内常见有黑色矿物颗粒、粉末(水钴矿),与下伏地层呈整合接触。

RSF(R2.1.2):主要为浅灰-灰黑色条带状硅质白云岩(图9),局部夹有含炭质白云质页岩。岩石裂隙较发育,常见有方解石脉穿插。该层以脉状、纹层状黄铜矿化为主,顶部见少量硫铜钴矿,近地表,沿层理面充填孔雀石化和钴华(图10),与下伏地层呈整合接触。

图3 叠层状白云岩

图4 碳质白云质页岩

图5 硅质条带

图6 白云质泥质粉砂岩

图7 硅化结晶白云岩

图8 蜂窝状硅化结晶白云岩

图9 条带状硅质白云岩

图10 硅质白云岩(孔雀石化)

图11 DSTR 顶部钙质结核

图12 钴矿化

DSTR(R2.1.1):上部为褐黄色粉砂质白云岩夹浅灰绿色白云质粉砂岩,中部为灰、浅紫灰色薄层状白云质粉砂岩,下部浅灰、浅紫灰色薄层状粉砂质白云岩夹深灰色薄层状白云质粉砂岩;大部分为褐黄色粉砂质白云岩,该层顶部与RSF 接触部位见有钙质结核(图11),是该层的标志层。该层近地表受氧化次生作用,多见有孔雀石化、钴矿化(图12),与上覆RSF 段之间呈整合接触关系。

RAT(R1):主要为浅紫红色白云质砂岩,夹浅紫红色-浅灰绿色白云质粉砂岩,岩石内溶蚀空洞较为发育,洞径3~20 mm,该层为区内出露最老地层,存在于罗安群地层碎块的最底部,底部为推覆界面,常见因构造而形成的角砾岩,磨圆度一般较好。

2.2 构造

由于区域上多期次逆掩推覆构造活动(王志刚等,2012),使原来完整的地层撕裂、变形,并形成多个菱形碎块,各个菱形块体边缘发生错动挤压,形成不整合的滑动面,滑动面一般为有一定磨圆度的角砾岩。单个菱形碎块内的断层一般不很发育,规模不大,断距亦较小。内部断层一般也与区内的推覆运动有关。矿区内的构造多为成矿后构造,对矿体起到了一定的破坏作用,并使矿体产生了一定的位移,菱形碎块边缘的断裂限定了含矿地层、矿体的产出范围。

西矿段形成多个规模大小不一、产状不同的不规则的“次级地质体”,即前人所称的“菱形构造”。撕裂过程中这些次级地质体之间形成非常不规则的断裂构造(分裂面)。同样在推覆过程中受应力作用,推覆体内部的次级地质体内亦发生不同程度的褶皱构造(缪远兴等,2018)。

图13 恩古巴群与罗安群地层接触部位

东矿段整体位于逆冲推覆构造面内部,该构造面整体走向约320°,倾向南西向,在主采坑部位出露宽度近400 m,北西及南东向宽度逐渐变窄。推覆界面与恩古巴组地层接触部位矿化受构造叠加后期热液改造影响较大,在山顶东侧发现推覆界面被北东向断层错断,断距近40 m,在此构造交汇部位矿化较好(图13)。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

矿区内共圈定2 个矿段,即东矿段(Kamwale)和西矿段(Kebumba),两矿段的矿化类型略有不同。

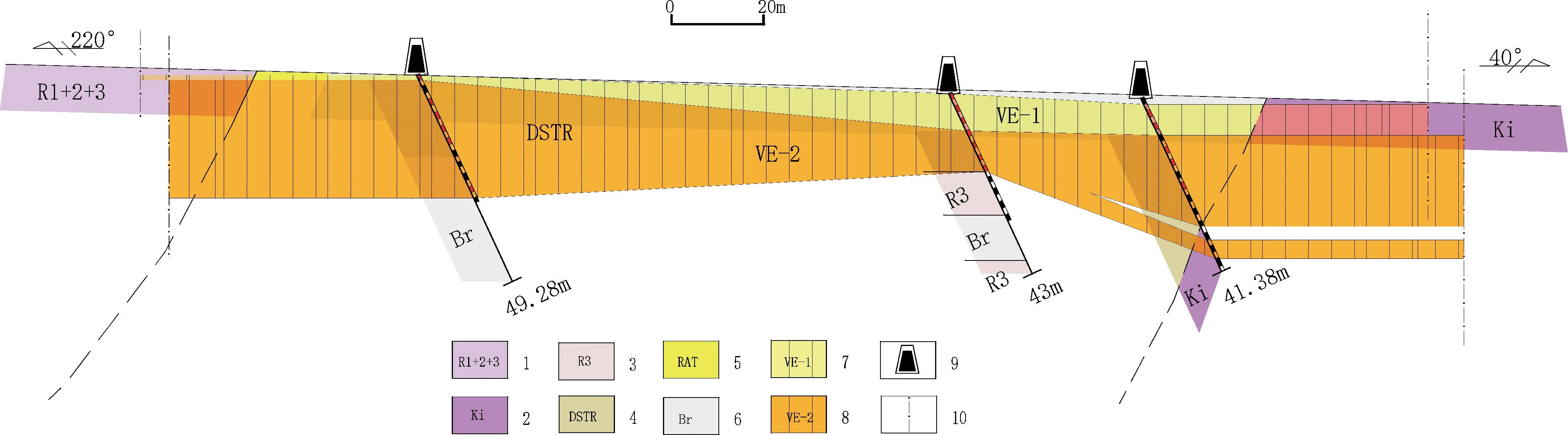

东矿体位于矿权区的东侧,为一历史老矿山,浅部富矿体已开采殆尽。见有R2、R3 和Ki 地层,地层总体走向为北西向320°,倾向南西向,倾角30°~40°。矿化主要是团块状、浸染状、星点状的孔雀石化、黄铁-黄铜矿化、硫铜钴矿化等,其中钴矿化强度较好,主要为VE-1、VE-2、VE-3 矿体,呈层状-似层状、脉状产出,其中VE-2 矿体为本次勘查工作的主要矿体。西矿段位于矿区的西部,矿化主要是沿岩石层理的细脉状、细脉浸染状、星点状的孔雀石化、斑铜矿化、黄铁-黄铜矿化等。VW-1、VW-3 矿体主要为原生硫化矿石,呈团包状、透镜状。VW-2、VW-4、VW-5 矿体呈透镜状产出,均为氧化铜矿体。

3.1.1 VE-2 矿体特征

VE-2 矿体为矿权区内主矿体。矿体呈层状、似层状,受罗安组地层(DSTR)控制,主要赋矿岩性为白云质泥质粉砂岩,滑石化强烈。矿体走向NW,整体产状较为平缓,近水平展布,矿体埋深较浅,盖层厚度1.09~8.05 m,平均厚度3.69 m。VE-2 号矿体控制南北长约600 m,东西宽110~250 m,矿体厚1.25~24.77 m,平均厚11.07 m;VE-2 矿体较稳定,产出于近地表推覆构造内,矿体内部受构造的影响较小,主要是地质体边部、底部的不平整造成矿体厚度相应变化。VE-2 矿体厚度变化特征总体是由北部向南部方向有变厚趋势,北部边缘矿体厚度明显较薄。另外,在矿体南部出现矿体厚度变薄区域,该区域靠近东矿段采坑,上部矿体部分被开采导致矿体厚度变小(图14)。

3.1.2 VW-3 矿体特征

VW-3 矿体由西矿段几个相邻钻孔控制,产于CMN 地层,为硫铜矿化体,产状115°∠65°,推测矿体走向长150 m,宽约120 m,平均厚度8.55 m(图15)。

3.2 矿石质量特征

矿区的矿石类型,可分为氧化矿石和硫化矿石。

图14 Kamwale 矿区东矿段某勘探线剖面图

图15 Kamwale 矿区西矿段某勘探线剖面图

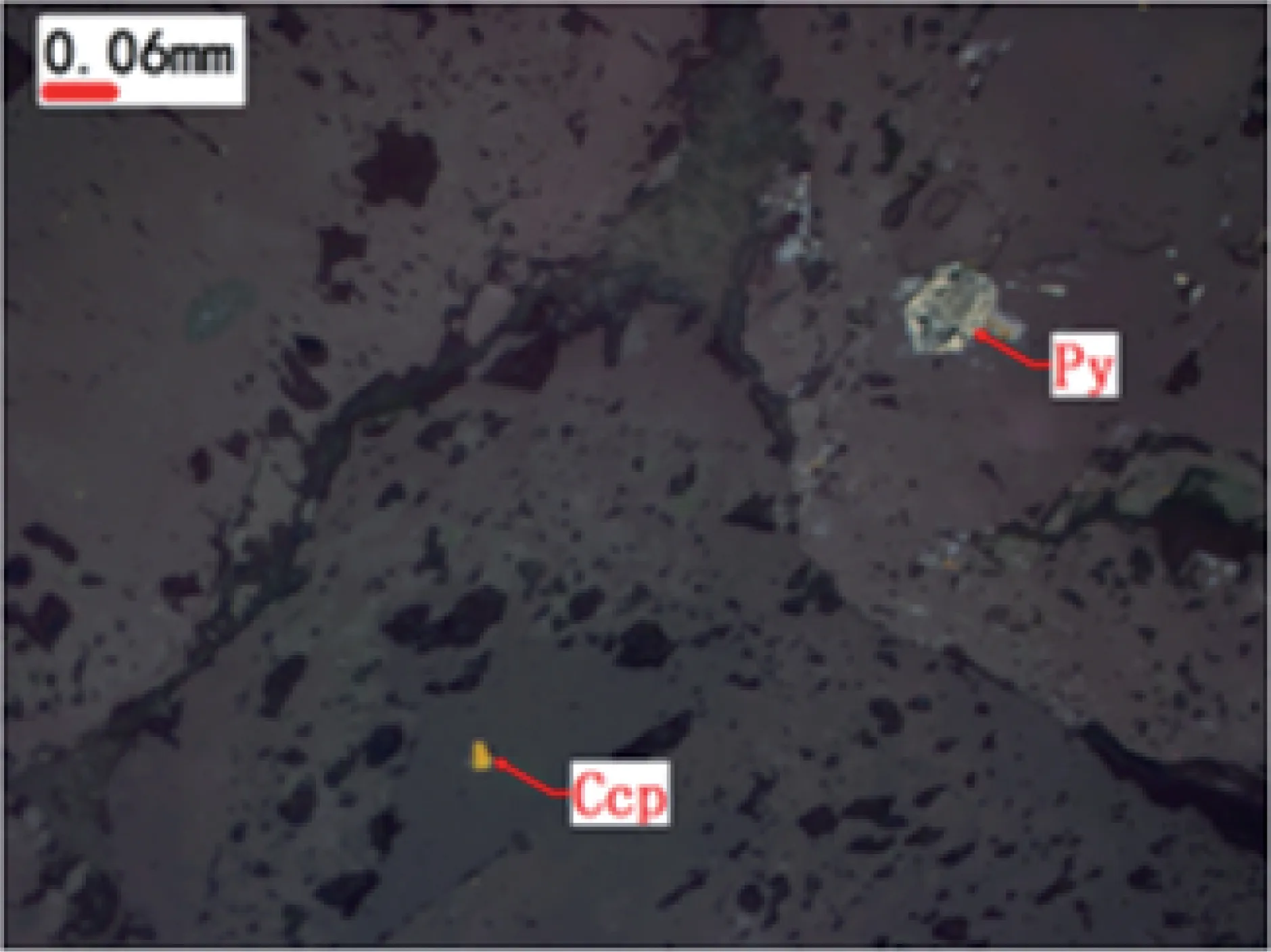

图16 他形晶粒状产出的黄铜矿、黄铁矿

图17 铜钴矿石,斑铜矿呈他形粒状结构

图18 交代溶蚀结构黄铜矿被斑铜矿交代溶蚀

图19 交代溶蚀结构,黄铜矿与后来的含铜离子溶液发生反应,外围被辉铜矿溶蚀

硫化矿石矿物主要为黄铜矿、硫铜钴矿(图16),另有少量的斑铜矿、辉铜矿,微量的自然铜及铜蓝等(图17),矿石中金属矿物含量一般5%~20%;其他硫化物矿物主要为黄铁矿和极少量的闪锌矿、方铅矿、褐铁矿等;脉石矿物主要有白云石、石英、云母,其次有少量的透闪石、滑石、绿泥石、方解石、高岭石等矿物。结构以他形粒状结构、粒状结构为主,并有包含结构、交代溶蚀结构(图18,图19)等。矿石的构造主要有浸染状、细脉浸染状构造为主,并有块状、条带状构造等构造。

氧化矿物主要见有孔雀石,孔雀石常呈隐晶-纤状结构浸染状、薄膜状构造。其他矿物成分与以上硫化矿基本相同。

3.3 围岩特征

主矿体围岩主要为白云岩、泥质粉砂岩、角砾岩等,矿体与上、下盘围岩均呈整合接触关系(图20);深部硫化铜矿化体的上、下盘围岩为白云岩及白云质砂岩,均呈整合接触关系。

主矿体一般发生浅变质,强滑石化(图21),下盘围岩内常见有方解石化,可见稀疏星点状黄铁矿化及少量的黄铜矿化;深部硫化铜矿化体的两侧围岩常见有少量的磁黄铁矿化、褐铁矿化。主矿体的近矿围岩与成矿有关的矿化蚀变强度很不均匀,一般不能综合利用。

4 成矿规律

图20 矿体与围岩整合接触

Kamwale 铜钴矿床是受一定层位控制的,经后期多次构造作用、热液叠加改造作用、变质热液叠加改造作用的影响而形成的层控型铜钴矿床。矿床主要产出于中元古界加丹加超群罗安群矿山组的一套碳酸盐-碎屑岩建造内。

(1)含矿层位:矿体的赋矿岩性为条带状白云岩、条带状硅质白云岩、硅化结晶白云岩、含炭质白云岩、白云质泥质粉砂岩,局部角砾岩含矿,主矿体连续性较好,但位于矿区西矿段北部的原生硫化矿埋藏深度较大。

(2)矿体形态:矿体呈层状、似层状,少量的矿体呈透镜状,其中东矿段主矿体整体朝SW 缓倾斜,近水平展布,东西长约600 m,南北宽约110~250 m。西矿段矿体倾角较陡,矿体倾角55°~65°,矿体总体向SEE 倾斜。

(3)围岩及蚀变:围岩蚀变总体不强,主要表现为碳酸盐化、绢云母化、硅化、绿泥石化、滑石化等,其中硅化和碳酸盐化与矿化关系较为密切。

(4)矿石矿物:硫化矿的矿石矿物主要为辉铜矿、硫铜钴矿和黄铜矿等。氧化矿的矿石矿物主要为孔雀石、含钴方解石和菱钴矿等;脉石矿物主要为石英、方解石、白云石、滑石和绢云母等。

图21 发育滑石化

5 找矿前景

(1)根据矿区内主矿体钻孔的施工结果,南北两端已基本控制到边、东西两侧仍有扩储空间。

(2)东矿段主采坑南东端施工的探槽部分未揭穿至基岩,但仍有较好的矿化,该区段具有一定找矿潜力。

(3)对于西矿段工作程度整体偏低,各菱形地质体及推覆界面仍具有找矿空间。另外本区深部也应包含有原始的罗安组含矿地层。

(4)矿区典型矿物如孔雀石、桃红色钴华等可作为找矿标志,尤其是孔雀石发育地段往往能找到铜矿。特定的植物铜树、铜草、钴草等生长地段都是较好的找矿区域。

6 结论

(1)通过本次工作基本厘定了矿区地层单元,大致查明了矿区地层层序、岩性组合及特征,大致查明了矿区构造特征、矿(化)体特征及空间展布情况。整个工作区基本形成了一套较为完整的基础地质资料,为进一步的地质勘查工作奠定了坚实的基础。

(2)该区为受推覆体控制的层控型矿床,具体到本区为含矿地质体—含矿菱形碎片—推覆构造体为控矿单元。用推覆构造理论及构造变形理论指导本区寻找大规模的含矿地质体、预测其发展方向指导该区找矿显得尤为重要。