能源文化广场在地性创意设计探索

2021-04-19王晓华

王晓华

西安美术学院,西安 710065

景观是人类在创造精神文化和物质文化中与自然环境相互作用形成的多要素复合体,而文化景观的概念主要源自文化地理学,是由一系列固定、半固定与非固定元素构成的场所文化的外在表征[1]。具备文化景观价值的基础在于,由场所诸要素构成的整体环境应呈现出一定的地域性特征。然而,自20世纪政治和经济全球化浪潮以来,文化景观的地域性特征日渐消失或者趋同,地域主义观念在文化景观设计的实践中也日趋乏力,于是产生了一种批判性地域主义的“在地性”艺术理论[2]。本文所谈论的“能源文化广场”在地性创意设计,属于一种探索性较强的大型工业文化景观,非同于20世纪六七十年代在西方发达国家形成和发展起来的,人们从工业遗址中挖掘人文历史和审美价值,达到延续城市文脉,唤醒场地文化活力的后工业景观设计,它是一种需要设计师从一片历史沧桑和荒芜的沙漠中创建起能够体现当代国际高科技能源工业文化精神的公共性文化艺术工程。综合分析认为,“能源文化广场”工程的设计具备了文化景观概念形成以来的所有属性,即传统意义上的、后工业化的、全球化和地域性的文化属性。

一、项目基址地在地性构成分析

“能源文化广场”是中国国家级能源化工基地核心园区——清水工业园区内的重要文化工程项目。在地理位置上,清水工业园位于毛乌素沙漠东南部的边缘地带,是黄土高原与沙漠区的过渡地带,在陕西省神木市的大保当镇境内。毛乌素沙漠在蒙语中为“坏水”之意,也称“鄂尔多斯沙地”,名称取自陕西省靖边县“毛乌素村”的村名。据考证,这里曾河水清澈、水草丰美、风光迷人,是我国北方游牧民理想的繁衍生息之地。在靖边县境内,有距今1500 年历史的匈奴“废都”(统万城)遗址,说明这里曾经是古代匈奴人政治、经济和文化活动的中心区域。附近不远处的具有四千年历史的石峁遗址证明,这里曾是我国新石器时代晚期一处重要的文化中心。因此地质专家们普遍认为,毛乌素沙漠主要是由于人类过度放牧、开垦,以及频繁战乱导致了地表沙化现象。

清水工业园所在区域属于干旱少雨,暖温带与中温带草原过渡区的大陆性季风气候。这里日照期长、无霜期短,昼夜温差大,年平均气温低,每年冬春季频繁伴有很强的沙尘暴。而且,每年冬季10级以上的大风和零下20℃以下的气温司空见惯。因此,该地区百姓因地制宜,就地取材,创建起一系列适应该地区气候环境生存的窑洞建筑形式和居住文化。

这种自然环境的形成也许与其地下丰富的矿产资源和内部频繁的地质活动方式密切相关。多年来的地质勘探结果证明,在这种荒芜的沙漠地表之下蕴藏着煤炭、石油、天然气、铁矿、页岩气、二氧化硅、岩盐等丰富的矿物资源。其中,煤炭储量预测达2720 亿吨,油气田与我国最大的内蒙古苏里格气田连成一片。地下深处奥陶纪岩盐矿的储量预测达到6 万亿吨,可供全世界人食用500多年。

清水工业园分别由北区、南区和增值区三大部分组成,规划总面积达82 万km2。南区在综合利用煤炭资源的基础上,以煤炭分质利用技术为主体,分别发展煤炭低温干馏制油、煤炭深加工和煤液化等多项重点项目。北部是一片以发展煤基烯烃产业链为重点的,循环经济煤炭综合利用项目区。西区在利用南北两区大量低成本化工原料的基础上,重点发展高技术含量、高附加值、低能耗和低污染的精细化工、新能源,以及新型材料的研发和生产。自该基地规划获原国家计委批准以来,优质的矿产资源和投资环境已使美国陶氏、荷兰壳牌、英国安格鲁、中石油和中石化等十几家世界500 强国际企业,以及众多国内实力雄厚的企业纷纷落户。因此,该园区显然已发展成为一个具有世界级科技水平和国际化生产管理机制的超大型能源化工基地,见图1。

按照规划愿景,清水工业园区将最终发展成为可供20 万从业人口居住、生活、工作和学习,体现绿色、环保的当代工业建筑环境理念,体现世界当代工业文明精神面貌的工业重镇和特色旅游热点地。因此,清水工业园“能源文化广场”的建成,将会成为体现国家能源基地发展理念和当代工业文明精神面貌的象征、园区内所有从业者精神生活的核心区域、未来工业文化旅游景观的支撑点。

图1 国家能源基地煤电生产区场景现状

二、在地性景观环境设计的创意思维

对于设计师来说,景观建筑与环境设计的创意首先是一种激烈、兴奋和高强度的理性与非理性思维的斗争过程,为的是“把对象归结成一些已熟知的、为这个对象与其他对象所共有的要素”[3]。理性思维是指设计师对于该项目所承载的,主要由甲方提出的对于整个园区所承担的功能性、实用性要求,以及社会意义。同时还要对于设计中即将面临的自然条件、环境要素、技术和经济条件等限定性因素进行科学合理的分析。非理性思维是指设计师通过分析各种参考资料、素材,特别是经过亲临项目基址地的考察和直觉体验,综合当地自然条件与人文历史等要素进行的发散性或联想性思维,从而获得景观建筑形式和空间文化意象设计中的审美趣向、艺术风格、文化氛围,以及场所人文精神的定位。

自20世纪六十年代开始,陕北人民在党和政府的领导下,通过引水拉沙、引洪淤地等方法,对毛乌素沙漠进行了根本性治理。经过几十年长期不懈的努力,他们建立起了体系完整、规模宏大的基干防护林带、农田林网、零散林和铺天盖地的固沙草等治沙措施,最终使陕西境内的毛乌素沙漠销声匿迹,创造出人进沙退的世界奇迹。因此,人造沙漠绿洲成为本项目基址地基本的人文景观。

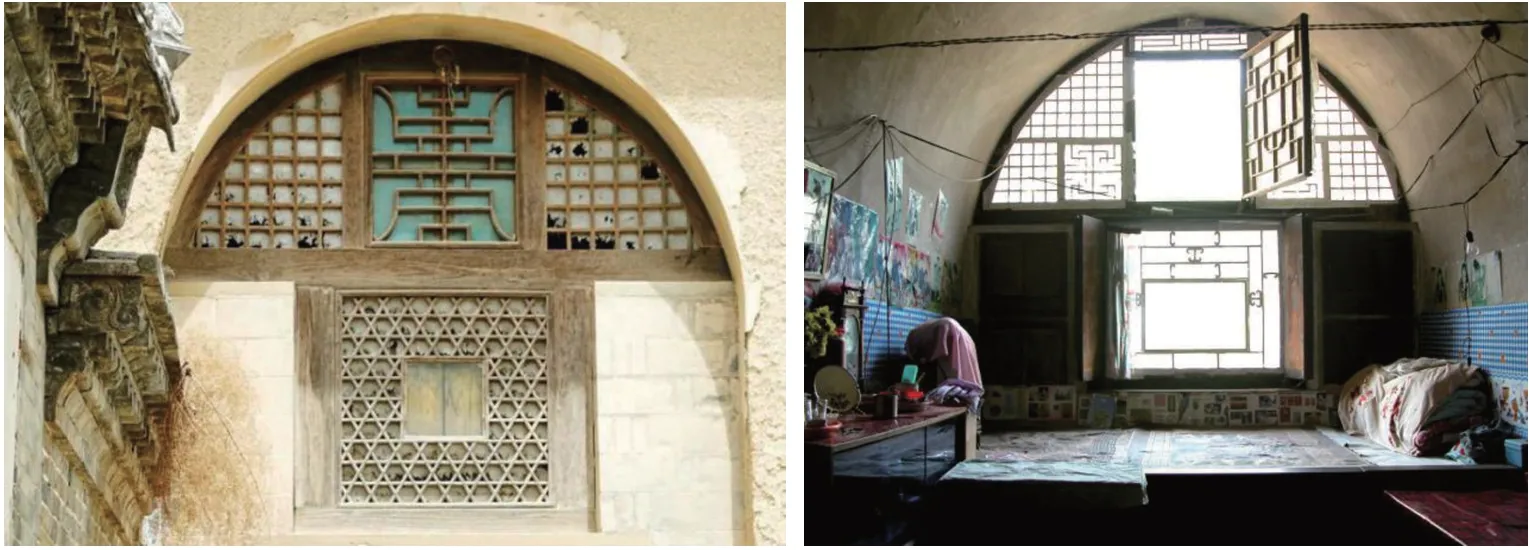

明代以前,这里一直是中国北方草原文明与中原农耕文明交流和冲突的交错地带,是吕布、杨家将、韩世忠等英雄豪杰辈出的地方。令世界考古界瞩目的新石器晚期石峁遗址就在与大保当镇毗邻的高家堡镇境内。在一望无际的沙漠中,秦代古长城、烽火台、明长城和镇北台等古代军事设施遗迹尚存。因此,每当踏上这块富有传奇色彩的热土,不由使人联想起曾几何时这里是狼烟四起和金戈铁马的古战场,仿佛看到了在沙漠中艰难行进的驼队,耳旁不时回荡起陕北婆姨送郎走西口,谋生计时的悲伤歌曲。在这片沧桑而古老的大地上,陕北人民不但创造出用于抵抗恶劣环境的各种窑洞建筑形式(见图2),而且培养出了浑厚大气和坚韧不拔的文化性格。因此,这种由自然环境与人文历史在不断碰撞中所产生的巨大张力,赋予了该工程项目文化形象设计中应该体现出的品位和人文气质。

斗转星移,沧海桑田。与历史上的毛乌素沙漠相比,现在这里不但已是郁郁葱葱,恢复了上千年以前的勃勃生机,而且建成了亚洲规模最大的天然气净化装置、超千亿吨的煤炭生产基地、中国最大的甲醇生产基地,以及国内最大的火力发电基地等。一座座高耸入云的烟囱、一组组不同形状和大小体量的工厂设备房,由各种金属罐状和管状物组装起来的一条条生产线,像一条条俯卧大地,喘着热气的钢铁巨龙,阐释着地球深处酝酿上百万年,乃至上亿年的秘密。这些令人为之震撼的人造景观,成为该项目景观元素造型、环境物质文化质感和空间韵律设计的珍贵素材和灵感来源,并促使设计师从中找到与这里古老而神奇的人文历史进行对话的切入点和逻辑关系,能源文化广场建成后的鸟瞰照见图3。

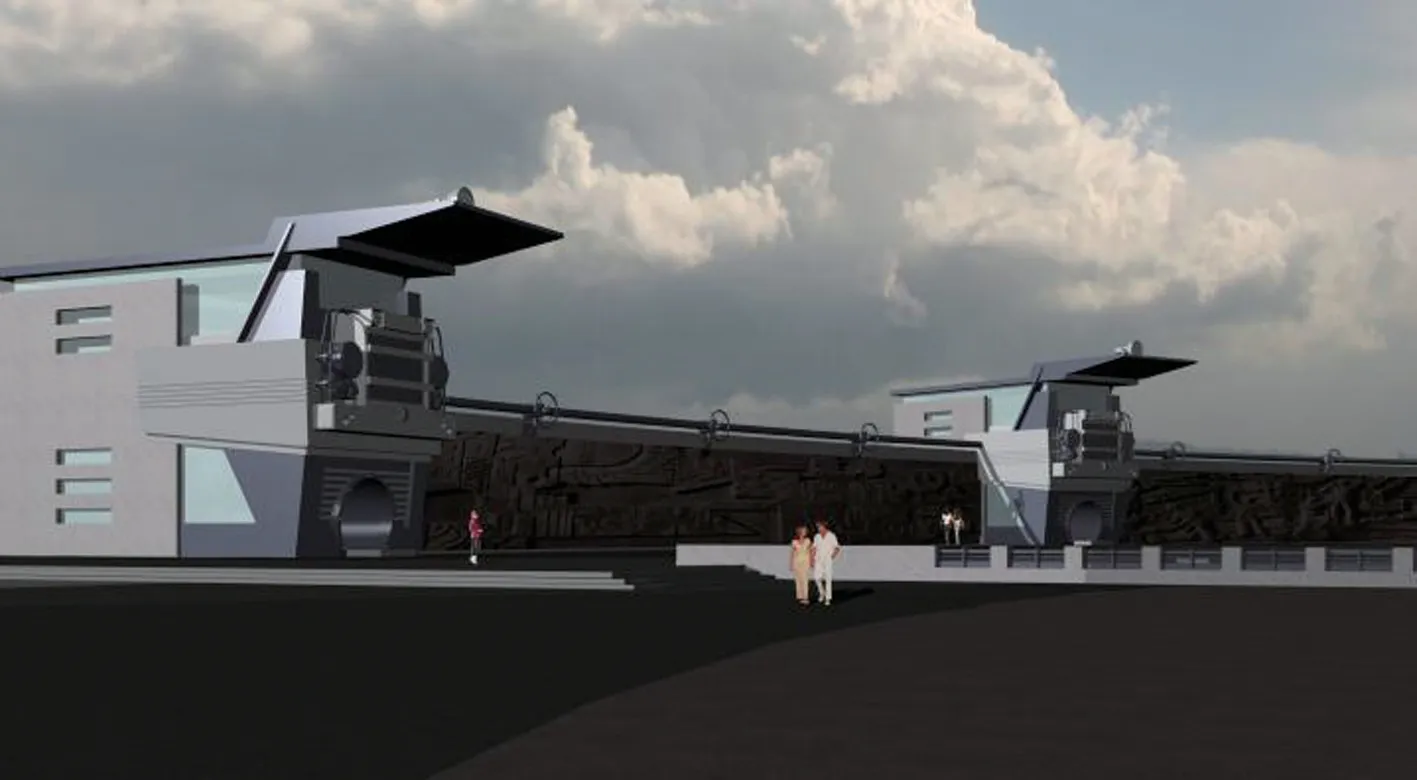

能源文化广场的南面和东面,是等待开发的大面积露天采煤区。人们面对这一望无际的沙漠绿洲憧憬未来,仿佛看到了有数层楼高大的,如钢铁巨兽一般在煤海中缓慢蠕动的露天采煤机,一辆辆紧随其后的矿山大卡车,眼前呈现出一幅轰轰烈烈的采煤和运煤场面。能源文化广场由矿山卡车造型构成的文化背景墙设计见图4。这些直觉性信息好像为本方案的空间环境创意设计提供了动感、秩序感、节奏感和宏观气势,以及在营造整体环境氛围中所应呈现出的文化形象。这种文化形象的背后需要阐释人与自然的关系、能源在人类现代文明中的意义和发展前景,以及人类社会在现代高科技支撑下的一种节能、环保和高效利用自然资源的新型工业文明理念,特别是在国际跨国企业直接参与下所表现出的全球化工业文明发展的时代特征。

图2 陕北窑洞民居满拱大窗的外观与内部

图3 能源文化广场建成后的鸟瞰照

图4 能源文化广场由矿山卡车造型构成的文化背景墙设计

在全面分析国家能源基地的规划远景和发展理念的基础上,设计师需要结合当地自然条件和人文历史,将能源文化广场在地性的设计重点首先放在如何实现人与自然环境和谐的亲切体验方面,并作为该项目在地性创意设计的基础。而黄土高原传统的覆土窑洞和地坑窑洞院落成为该项目景观建筑造型和空间组织方式的一大启示。其次,结构严谨、高度理性、富有时代感的能源化工生产设施和机器设备,又为设计出与周边人文环境相得益彰的景观建筑形式和艺术风格提供了理想的创意素材,甚至其本身就是一种特色鲜明的装置艺术。正如德国景观设计师彼得·拉茨所说:“技术与艺术、建筑与景观是紧密相连的。技术能够产生很好的结构,这种结构具有出色的表现力,并成为一种艺术品[4]。”其三,现代新材料、新技术为克服陕北传统窑洞建筑存在的一些弊端,实现高质量生活的美好愿望提供了可行性支持,并可以使其成为一种具有时代感和工业文化属性的艺术造型,特别是能够体现出与当代能源工业相符的环境艺术文化品位。

面对这种原始而又现代、沧桑而又充满人工创造感、偏僻但却具有浓厚国际化工业文明气息的复杂因素,设计师必须做出一系列的回应和恰如其分的对答,才能全面和较为准确地塑造出它所应有的特色文化形象和精神风貌。因此,在概念设计初期理性思维与非理性思维的激烈斗争中,设计师反复推敲着系统主义设计运动者布鲁斯·阿切尔的“建筑设计、工程设计、平面设计和工业设计之间并没有什么差别”的经典观点[5],并通过对直觉与意象、技术与艺术、通感与转义等在心理上的推移,以及进行一系列的文化信息类推,挖掘出该文化景观的独特品质。因此,这项非同一般的文化景观设计,不是在历史沧桑的毛乌素沙漠与现代高科技工业文明之间寻找一种简单的平衡,而是让这块内心骚动不安数亿年的热土从内在气质层面进入到一种新时代。因此,该项目设计需要用工业技术来神话自然历史,用现代机器构造语言来塑造一种具有自我意识、精神活动和人文情怀的景观建筑形象,广场建成后的一侧感官效果见图5。

三、能源文化广场在地性创意设计探索

能源文化广场的主要功能是为基地员工在繁忙紧张的工作之余,提供文化生活、休闲娱乐和情感交流的共享天地,是整个工业园区的休闲空间,因此这里将是一个最聚人气和充满生活情调的地方。广场内设置有露天剧场、观光塔、大型音乐喷泉、展览馆、美食购物街、影剧院、茶馆,以及咖啡厅等。设置这些设施的目的在于通过物质与精神上的多方关照,使广大职工和管理人员在离开生产厂区之后,能够迅速脱离现代化能源工业生产中那种精确无误的工作程式和紧张、单调、重复性的工作节奏,避免人们完全沦为机器设备和生产流水线上的附庸,营造出一种亲切的情感氛围。这也是后工业时代景观设计对于传统工业文明社会“以人为本”理念进行的内涵拓展和重新阐释。要实现这一点,正如皮亚诺工作室坚信的那样:“本世纪末有可能做出的最好作品,是由技术和自然、机器和人、未来和传统之间取得了一种成熟而全新的平衡[6]。”

图5 广场建成后的一侧感官效果

“能源文化广场”作为一项具有特殊意义的文化工程,首先需要展示其国际化风貌的高科技能源化工生产的主体文化形象。这种特质文化形象的本身就是一种在地性景观设计理论价值观的应有表现。因此,本项目在表达这种文化主体形象的创意设计中,主要通过造型艺术和象征主义的手法,以观光塔为核心,由科技感十足的环形电子显示屏山门、音乐喷泉、下沉式露天剧场、文化背景墙等空间环境要素一起构建起以能源工业文化为主题的景观体系(见图6)。例如,观光塔的造型来源于对大型露天采煤机的变形设计和艺术化表现。观光塔的前面是长150 m、宽45 m,象征露天煤田的大型音乐喷泉表演区。巨大的不锈钢水车造型,象征着不断推进的采煤斗轮机。直径35 m,悬高36 m 的观光塔上的空中咖啡厅则恰好象征了采煤机的驾驶室,让观光者鸟瞰矿区和整个工业园,以及畅想毛乌素沙漠几千年来的历史变迁(见图7—8)。这种空间环境的文化创意,使一件件机器设备的工业元素成为景观建筑创意设计的原型,并与体验性的大型水景等一起融入到这种特色文化主题的语汇之中,而广场中的休闲空间、水景、装置艺术品以及绿化景观等在保留了沙漠绿洲特有的自然气韵的同时,完整地体现出能源广场基本的在地性文化特征。正如阿摩斯·拉普卜所讲:“空间是我们周围世界的三维延伸,是人与人、人与事物、事物与事物之前的段落、距离和关系[6]。”

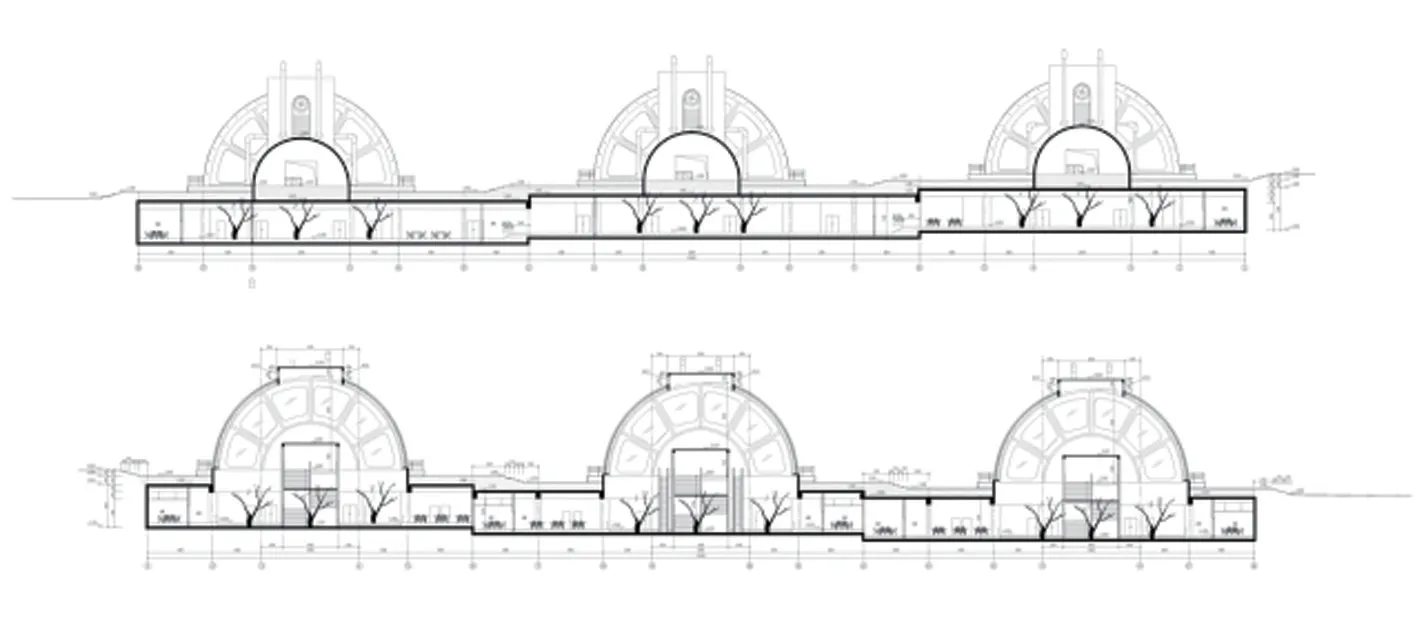

能源文化广场在地性设计的另一大特色体现是,从黄土高原传统的窑洞民居建筑形式和典型的地坑式窑洞院落的空间形式出发,将美食购物、影剧院、餐饮娱乐等功能空间隐藏于音乐喷泉水景区两侧的地下,从而形成两条复土建筑式的地下街道。地坑窑洞院落先是从平地上向下挖出一个长24 m、宽24 m、深9 m的方形地坑,形成一种地下天井庭院,四周是环廊和不同服务内容的空间区。两边地下街区建筑面积各6 000 m2,分别由3个相互连通的地坑天井庭院组合而成(见图9)。这种在地性设计不仅发挥了覆土建筑蓄热保温、节能环保、冬暖夏凉的诸多优势,而且让人体验到传统窑洞民居空间中人与自然的亲和力。在此基础上,在天井院的上方加装了电机造型的半圆拱形玻璃顶,在保持地坑天井院自然采光效果的同时,又克服了传统地坑院落无法回避沙尘暴和暴雨袭击的缺陷(见图10—11)。这种建筑造型和空间形态的创意思维方式,可以使其“在某种程度上具有标志、传意、象征功能”[7]。

图6 能源广场入口处的环形显示屏与景观灯柱造型

图7 建成观光塔侧面观感

图8 建设中的观光塔、地街天井上方拱券形玻璃顶与音乐喷泉

图9 地街服务区正立面与北立面剖面

图10 建设中的地街玻璃拱顶下的天井院局部

图11 黄土高原传统地坑窑洞院落天井空间

这种将购物、餐饮、娱乐等主要服务功能置于广场地表之下的空间形式,一方面可以使广场地表之上各景观要素在意象上保持一种较为统一又纯正的工业文化形象,形成在视野上自由开放、与周边自然环境交流通畅的空间环境形态,即“艺术的形象必须让观众的想象可以自由活动,才能达到最大的效果”[8]。另一方面,笔者在多年来对陕北窑洞民居空间的研究和体验中意识到,隐藏于大地深处较为封闭的地下空间,可以形成一种相对稳定的微气候环境,与沙漠环境的地表气候形成强烈的对比。在现代照明和通风设备的补充下,地下空间照样可以实现湿度和温度宜人,四季如春的气候。此外,地下街道以鲜花绿植装点天井院共享空间,从而形成了三进式的中国传统民居院落空间形式。这种三进式的地下院落空间的地坪标高,从广场入口第一个天井院开始又做了三次递升的变化处理,可以让人们亲身体验到陕北山地民居典型的台地式窑洞院落空间的生活氛围。为此,笔者在设计中始终将自己置身于这种特殊的空间内部进行思考,将人们熟知的地坑窑洞院落生活空间中的每一个细微感受,都融入到这种地街空间环境氛围的营造之中。

图12 能源文化广场地街入口外观造型

观光塔、天桥、地街玻璃天顶、设备房、文化墙、挡墙,以及灯柱等广场空间环境要素,基本构成了能源文化广场的空间序列、秩序、节奏,形成了在地性的能源工业文化格调。对于这些元素的造型设计,笔者一方面对现代能源化工机器设备和工业建筑的造型特点、构造方式、材质和色调等进行分析、把握、概括,并进行艺术化的变体设计,甚至在景观建筑造型设计的细节上,融入了诸如石油管道、阀门和排气扇等工业感极强的符号性金属构件。另一方面,该项目创意设计将工业建筑和机电设备形式与陕北窑洞基本特征融为一体,将在地性的乡土建筑文化与时代感强烈的工业文明同时展现出来,使体验者产生一系列的心理联想。例如,拱形的地坑玻璃天顶的造型既是对陕北窑洞空间形体的表达和满拱大窗的暗喻,也是对于现代机电设备形式的生动表现。能源文化广场地街入口外观造型,即窑洞与电机的互通造型见图12。

四、结语

在地性设计理念是在全球化语境下形成的一种批判性的地域主义文化观念。对于“能源文化广场”的在地性创意设计,一方面从毛乌素沙漠和黄土高原的自然人文历史中汲取营养,构成了整个广场空间文化格调和底蕴,以及体验性的三进式地坑窑洞院落的空间形态和形体特征;另一方面,从现代能源化工建筑和机械设备的造型、结构特征、材质和色调中,提取广场景观建筑造型的设计灵感,从而营造出一种既有现代工业文明的精神风貌,又具有能源工业基地所特有的在地性文化形象和国际化时代场所氛围。能源文化广场这种在地性创意设计的背后是在各种在地性要素之间构建一种相融又相斥的心理距离,因为“美,最广义的审美价值,没有距离的间隔就不可能成立”[8]。