前交叉韧带股骨止点高密度纤维分布区的三维磁共振定位研究*

2021-04-19王永健余家阔

刘 阳 王永健 余家阔

(北京大学第三医院运动医学科 北京大学第三医院运动医学研究所膝关节外科 运动医学关节伤病北京市重点实验室,北京 100191)

前交叉韧带(anterior cruciate ligament,ACL)股骨止点的解剖学和影像学一直是研究的热点之一[1~11]。ACL的实质部纤维呈现扁平的条带状,主要止点为股骨的直接止点[3,4,6,7,9,12],是ACL实质部纤维和髁间窝外侧壁直接相连的位置[5,10,11]。韧带的直接止点对韧带和骨的力学传导具有重要的作用,间接止点的作用相对有限[13,14]。在ACL重建手术中,一些学者认为将骨道定位在直接止点内是合理的,因为这样能够使移植物更好地发挥力学作用,更好地恢复关节的生物力学环境[3]。然而,ACL的股骨直接止点的准确位置尚不明确。本研究的目的是通过对正常膝关节的三维磁共振(magnetic resonance,MR)和重建的分析探讨ACL股骨直接止点的解剖特点和准确位置。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究期望得到ACL股骨直接高度的位置特点,采用直接止点高度占髁间窝总高的百分比作为测量指标。根据既往手术经验,预计健康关节该高度的比值约为25%,研究期望最终得到的可信区间上下限间距不超过2%,将这些数据录入PASS 14 软件(v.14.0.15),使用单个样本可信区间的样本量估算方法,区间大小设为95%CI,由软件计算得出需要至少7组MR影像的信息。考虑到前期估算的不确定性,以及样本获取成本较低、风险较低,本研究在此基础上适当扩大样本量,完成约20例MR影像图像测量,招募20名中青年健康志愿者,男女各10名,年龄(34.5±7.8)岁(25~49岁),其中≤29岁7位,30~39岁7位,≥40岁6位。所有志愿者既往无膝关节相关疾病、外伤史或手术史。

1.2 方法

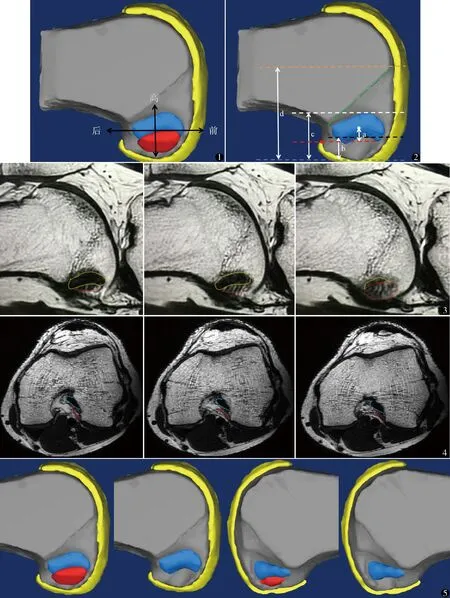

对志愿者的单膝关节进行三维MR扫描,得到20组MR影像(10位男性志愿者中5组左膝、5组右膝,10名女性志愿者中5组左膝、5组右膝)。MR扫描参数为层厚1 mm,T2加权非压脂像(GE,3.0T SignaHDxt at resolution 512×512 pixels bitmap)。将MR扫描得到的医学数字成像和传输协议(Digital Imaging and Communications in Medicine, DICOM)文件导入Mimics软件(v.15.01,Materialise),通过MR三维重建得到股骨的髁间窝外侧壁、ACL的股骨止点和股骨外髁软骨。在屈膝90°时,本研究使用“高低”和“前后”描述相对的解剖位置(图1)。在三维重建模型上,将ACL的股骨止点分为高密度和低密度纤维分布区,对于高密度纤维分布区,我们参照髁间窝的高度对其位置进行分析(图2),比较不同性别、年龄段(≤29岁、30~39岁、≥40岁)高密度纤维分布区位置的差异。

1.3 统计学处理

2 结果

2.1 ACL股骨止点三维MR的高密度和低密度纤维分布区

在三维MR影像上,ACL的股骨止点可分为高密度和低密度纤维分布区(图3),屈膝90°时,低密度纤维分布区位于止点中较低和较偏后的区域,高密度纤维分布区位于低密度纤维分布区和髁间窝顶之间。水平面MR上观察,高密度纤维分布区的止点和ACL实质部纤维是一个整体连续的结构,实质部纤维通过高密度纤维分布区的止点和髁间窝外侧壁相连接,低密度纤维分布区的止点位于下方,与实质部纤维之间存在一个夹角(图4)。

2.2 MR三维重建的结果

ACL股骨的整体止点呈现椭圆形,位于髁间窝外侧壁一个相对凹陷的区域内,高密度纤维分布区前方的骨性突起为住院医师嵴,下后方到软骨缘之间的区域为低密度纤维分布区,这种位置特点和以往研究得到的直接止点和间接止点位置相符合,因此,高密度和低密度纤维分布区分别代表直接和间接止点。直接止点位于整体止点偏高的区域内,11例MR三维重建呈现狭长的条带状形态,在另外9例MR三维重建中,条带状的前方较宽大,使直接止点呈现三角形,如图5所示。屈膝90°时,直接和间接止点呈现接近高低分布的规律。间接止点位于直接止点的下方,与后方的软骨缘之间存在一定的距离,两者不互相延续。

2.3 直接止点位置的测量

在三维重建模型上测量直接止点的长轴和短轴长度分别为(15.8±2.4)mm(12.41~20.81 mm)和(6.2±1.3)mm(4.07~9.51 mm)。直接止点的位置测量结果见表1。以髁间窝高度为参考标准,直接止点位于此高度22%~43%。以股骨整体止点的高度为参考标准,直接止点位于上方约50%。直接止点中心的高度均高于后软骨缘最高点,两者之间的距离约为(5.68±1.97)mm。以性别分组,男女性志愿者直接止点相对位置(e、f、g)和直接止点中心点到后软骨缘最高点的距离(a)均无统计学差异(P>0.05)。以年龄段分组,除≤29岁组和≥40岁组g值有统计学差异(P<0.05)外,其余各组e、f、g和a值均无统计学差异(P>0.05)。见表1。

3 讨论

ACL的股骨止点一直是该领域研究的热带之一,重点包括形态、位置和分束等方面[1,8,15,16]。ACL的股骨止点位于髁间窝外侧壁一个相对凹陷的区域内,呈现椭圆形[3]。在膝关节屈曲90°时,髁间窝外侧壁ACL股骨止点足迹的前上方通常存在一个骨嵴,即髁间外侧嵴(lateral intercondylar ridge),或称为住院医师嵴(resident ridge),ACL股骨止点向后方、下方延伸至软骨缘[1,3,7,17]。另外,ACL的股骨止点足迹内部有时还存在束间嵴(bifurcate ridge),将其分为前内和后外2个部分,在关节镜下进行ACL重建时,可以束间嵴为解剖标志辅助定位前内束和后外束的股骨骨道位置[1]。

ACL股骨止点足迹的形态和大体解剖之间的区别使一些研究发现股骨止点存在直接和间接止点,组织学研究进一步证实这一发现[3~5,7,9,12,11,17]。股骨的直接止点是ACL实质部纤维髁间窝外侧壁直接相连的部分[5,10,11],呈现致密的结构和条带状,与韧带纤维的形状相同[5,6,11]。组织结构包括4层:韧带组织、非钙化软骨层、钙化软骨层和骨,是一种更加牢固的连接,在韧带和骨的力学传导中其主要作用。也有学者将非钙化软骨层和钙化软骨层之间的界面称为潮线[18],这样直接止点的组织结构也可以算是5层。ACL的股骨间接止点是韧带表面滑膜在髁间窝外侧壁的延伸,呈现膜状疏松结构和扇子状[4,5,7]。组织学上,间接止点的结构包括3层:韧带组织、Sharpey氏纤维和骨,对于力学传导的作用有限[13]。根据以往对于ACL股骨直接止点的研究,在去除韧带表面的滑膜和扇子形状的延伸纤维(间接止点)后,直接止点和韧带的实质部纤维形态类似,均呈现条带状的形状,解剖参数(平均长度×平均宽度)可归纳如下:17.4 mm×8 mm[3]、15.2 mm×4.7 mm[5]、17.7 mm×5.3 mm[7]、16 mm×3.54 mm[9]和15.5 mm×5.3 mm[10],面积可归纳为:(128.3±10.5)mm[2,3]、65 mm[2,5]、56.6 mm[2,9]和56.5 mm[2,10]。对于ACL的股骨直接止点的准确位置,Smigielski等[9]研究报道其与股骨后方骨皮质相延续,呈现相当扁平的形状,其他研究[3,5,7]显示住院医师嵴后方向后方软骨缘延伸的狭长区域内为直接止点,间接止点位于直接止点和后下方的软骨缘之间,在某些病例中,间接止点和软骨缘不互相延续,两者之间存在一定的距离[3~5,7]。韧带的直接止点对韧带和骨的力学传导具有重要的作用,而间接止点的作用相对有限[13,14],由于ACL的股骨直接止点对膝关节的功能起重要作用,一些学者又称之为“功能性止点”[6],将骨道定位在直接止点内既符合解剖、也能够更好地恢复膝关节功能,是更加合理的位置[3],他们也对股骨骨道的位置做出相应的调整[2,19]。

本研究中,在ACL股骨止点的三维MR上可以观察到高密度和低密度纤维分布区,将其分别重建后可以观察到两者共同构成ACL的股骨止点,呈现椭圆形,位于髁间窝外侧壁一个相对凹陷的区域内。高密度纤维分布区前方的骨性突起为住院医师嵴,下后方到软骨缘之间的区域为低密度纤维分布区,这种位置特点与以往研究得到的直接止点和间接止点位置结论相符合,因此,高密度和低密度纤维分布区分别代表了直接和间接止点。在三维重建的模型上测量,高密度纤维分布区的长轴平均长度为15.8 mm,短轴平均长度为6.2 mm,与以往解剖研究测量得到的数据相近[3,5,7,9,10],进一步证实高密度纤维分布区代表直接止点。在20例三维MR重建中,直接止点的形态并不是一致的扁平条带形状,其中11例呈现条带状,9例呈现前方宽大的三角形。

图1 屈膝90°下股骨解剖位置关系示意图 图2 ACL股骨止点高密度纤维分布区域位置的测量示意图。5条互相平行的水平虚线:蓝色虚线经过整体止点的最低点;橙色虚线经过blumensaat线和股骨外髁前方软骨缘的交点;白色虚线经过高密度纤维分布区的最高点;黑色虚线经过低密度纤维分布区的最高点;红色虚线经过后软骨缘最高点。b、c和d分别代表蓝线和黑线、蓝线和白线、蓝线和橙线之间的距离。e、f和g定义如下:e=b/d,f=c/d,g=b/c。高密度纤维分布区中心到红线之间的距离(a),代表其与后软骨缘最高点之间的距离图3 ACL股骨止点的高密度和低密度纤维分布区 3张连续的包含股骨髁间窝外侧壁的矢状位MR影像,整体的止点可以被分为高密度纤维分布区(黄色虚线内)和低密度纤维分布区(红色虚线内) 图4 3张连续的水平位MR影像,高密度纤维分布区的止点和ACL实质部纤维是一个整体连续的结构(蓝色虚线内),位于下方的低密度纤维分布区(红色虚线内)与实质部纤维之间存在一个夹角 图5 ACL股骨直接止点MR重建后的两类形态,蓝色、红色和黄色部分分别代表直接止点、间接止点和股骨外髁的软骨。在左侧的图像中,直接止点呈现狭长的条带状形态,共11例;在右侧的图像中,直接止点呈现前方宽大的三角形,共9例

表1 直接止点的位置测量mm

在明确高密度和低密度纤维分布区的意义之后,我们对其位置进行测量。在膝关节屈曲90°时,直接止点和间接止点在髁间窝外侧壁上呈现接近高低的分布,直接止点在间接止点的上方,其前上边界为住院医师嵴。Nawabi等[20]研究表明,在ACL股骨止点中较高的、接近住院医师嵴的部分承担更大的受力,对膝关节前向稳定性具有更大的作用。由于致密止点的位置也在住院医师嵴旁,位于整体止点的较高部分,因此,其也承担更大的受力,发挥直接止点的作用,间接进一步证实位于整体止点上方的致密止点代表直接止点。在以往的文献中,对于直接止点的位置尚没有准确的描述,另外,股骨外髁后方的软骨缘是膝关节后方一个重要的解剖标志[21],但目前尚没有研究表明其和股骨直接止点的关系。因此,我们对其进行进一步测量,其高度具有一定的规律性:直接止点位于整体止点高度上方约50%,以髁间窝高度为参照,直接止点位于此高度22%~43%。直接止点的中心均高于后软骨缘最高点,两者间距离为(5.68±1.97)mm。不同性别直接止点的位置无明显差异,≤29岁组g值明显小于≥40岁组,提示与≥40岁组相比,≤29岁组间接止点的高度更少,即直接止点占据的高度更大,原因可能是随着年龄的增大,ACL的实质部纤维发生退变及磨损,相应造成直接止点的高度也有所减少,这一结果尚需更大样本量的研究进一步证实。

本研究的局限性。由于研究对象是健康的中青年志愿者,我们无法将影像学结果和解剖学研究结合来直接说明高、低密度纤维分布区的意义,而是通过与以往研究结果对比的方法间接得出结论:①三维重建后高密度纤维分布区和低密度纤维分布区的位置;②高密度纤维分布区的长轴和短轴长度;③高密度纤维分布区位于低密度纤维分布区的上方,接近住院医师嵴。这也为后续进一步研究提供基础。

综上,在三维MR影像上,ACL股骨止点包括高、低密度纤维分布区,分别代表直接止点和间接止点。直接止点的位置具有以下规律:①屈膝90°时,直接止点和间接止点呈现接近高低的分布,直接止点位于整体止点高度的上方约50%;②以髁间窝高度为参照,直接止点位于此高度22%~43%;③直接止点的中心点高于后软骨缘最高点,两者之间距离为(5.68±1.97)mm。髁间窝高度、后软骨缘最高点可用于作为参照标志进行股骨骨道的定位。