煤矿井下CO 来源辨识与浓度超限原因研究

——以内蒙古串草圪旦煤矿为例

2021-04-17周效志桑树勋谷德忠于海秋张泽文

周效志,桑树勋,2,3,谷德忠,于海秋,张泽文

(1.中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏 徐州 221116;2. 中国矿业大学 低碳能源研究院,江苏 徐州 221008;3.中国矿业大学 江苏省煤基温室气体减排与资源化利用重点实验室,江苏 徐州 221008;4.中国矿业大学 矿业工程学院,江苏 徐州 221116;5.开滦(集团)有限责任公司,河北 唐山 060018;6. 中南大学 地球科学与信息物理学院,湖南 长沙 410083)

0 引 言

CO 浓度异常在工作面回采中日益受到高度重视,特别是开采煤层具有自然发火倾向的煤矿[1]。CO 为有害气体,可造成人体缺氧窒息甚至死亡,因此《煤矿安全规程》规定:除架间、上隅角、封闭采空区等通风条件较差的位置外,井下空气中CO 的最高允许的体积分数为24×10-6。 对于井下CO 的来源,多数学者认为主要在煤层自然发火过程中产生[2]。 随着煤体温度升高,煤氧化并产生CO 速率也相应增加[3-4]。 近年来,部分学者发现井下尽管存在CO 异常涌出,但并未发生煤层自燃,并通过井下气样组分分析、钻孔采样解吸、氧同位素测定等方法证实了部分煤层开采前就有CO 赋存[5-8]。 煤层原始赋存CO 与煤化作用、构造运动、围岩封闭条件关系密切[9]。 开采过程中,原始赋存的CO 快速释放到采掘空间中,引起CO 浓度超限。 然而,上述情形下,煤层原始赋存CO 并引起浓度超限的观点尚未达成广泛共识。

内蒙古串草圪旦煤矿6103、6104、6106 工作面CO 浓度超限严重,科学辨识井下CO 来源,查明CO浓度超限原因,可指导煤矿安全生产与矿井通风工作,并为火灾预测、预报提供参考。 笔者以6103、6104、6106 工作面为研究对象,统计了井下1 059 个气样组分测试数据,分析了采煤工作面、密闭采空区CO 浓度变化特征,提出了新的煤矿井下CO 成因划分方案,并结合煤低温氧化试验、采空区监测及煤层“三史”模拟,确定了CO 的主、次要来源,探讨了地质与工程因素对CO 浓度超限的协同控制作用,对相似地质、工程条件区煤矿CO 防治工作具有借鉴意义。

1 地质与工程背景

1.1 矿区地质条件

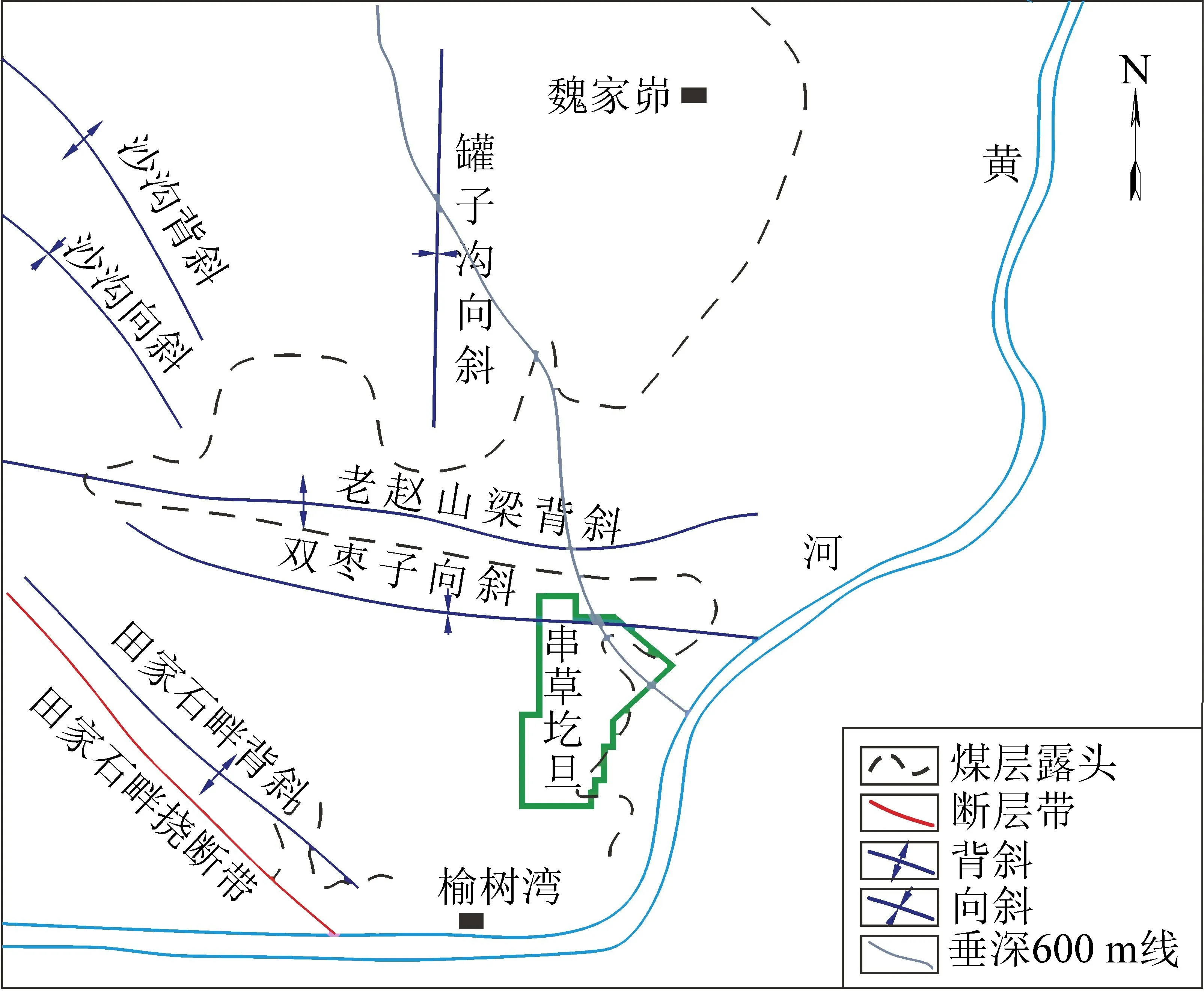

串草圪旦煤矿位于准格尔煤田南部,构造位置为鄂尔多斯盆地东北缘,华北地台晚古生代聚煤盆地北缘。 区内发育地层由老至新为:奥陶系中下统(O1+2)、石炭系上统-二叠系下统太原组(C2-P1t),二叠系下统山西组(P1s)、二叠系中统下石盒子组(P2x)、新近系(N)、第四系(Q)。 矿区构造形态与准格尔煤田南部区域构造形态基本一致(图1),煤岩层产状主要受近东西向老赵山梁背斜和与之相伴生的双枣沟向斜影响,为一宽缓向斜构造,地层走向近东西,向斜两翼倾角1°~5°。

图1 准格尔煤田南部构造纲要Fig.1 Structural outline of southern Junggar Coalfield

矿区内共含煤6 层,自上而下分别为4、5、6、9上、9、9下。 其中,4、5 煤层赋存于山西组,6、9上、9、9下赋存于太原组上段。 当前开采的6 煤层位于太原组上部第2 岩段,地表见煤层露头。 6 煤层厚度1.1~15.2 m,平均煤厚10.0 m。 6 煤层为低水分、低灰分、高挥发分的不黏煤、长焰煤,煤层结构简单至复杂,含夹矸0 ~6 层。 煤层顶底板岩性以泥岩、砂质泥岩、粉砂岩为主。 区内勘探钻孔揭露的6 煤深度为71.9 ~235.1 m,平均深度136.2 m,处于CO2-N2带。

1.2 煤矿建设与生产

串草圪旦煤矿采用斜井开拓方式,已形成主、副、风3 条斜井,均在6 煤层落平。 矿井通风系统采用中央并列式,通风方式为机械抽出式。 6103、6104、6106 工作面均位于一水平一盘区6 煤层,自东向西依次排列,煤层平均埋深分别为125、115、100 m。 工作面采用“一进一回”的“U”型全负压通风,工作面主运巷进风,辅运巷回风。

6103 工作面煤层倾角3°~12°,平均倾角5°;煤层厚度8.7~14.2 m,平均煤厚12.7 m;煤层结构复杂,含1~3 层夹矸,夹矸沉积不稳定,岩性变化较大。 6104 工作面为左工作面,设计采高3.8 m,放煤高度9.0 m,推进速度4 m/d。 6106 工作面煤厚12.7 m,煤层倾角约5°。

2 井下CO 浓度超限特征

2.1 井下采样测试结果

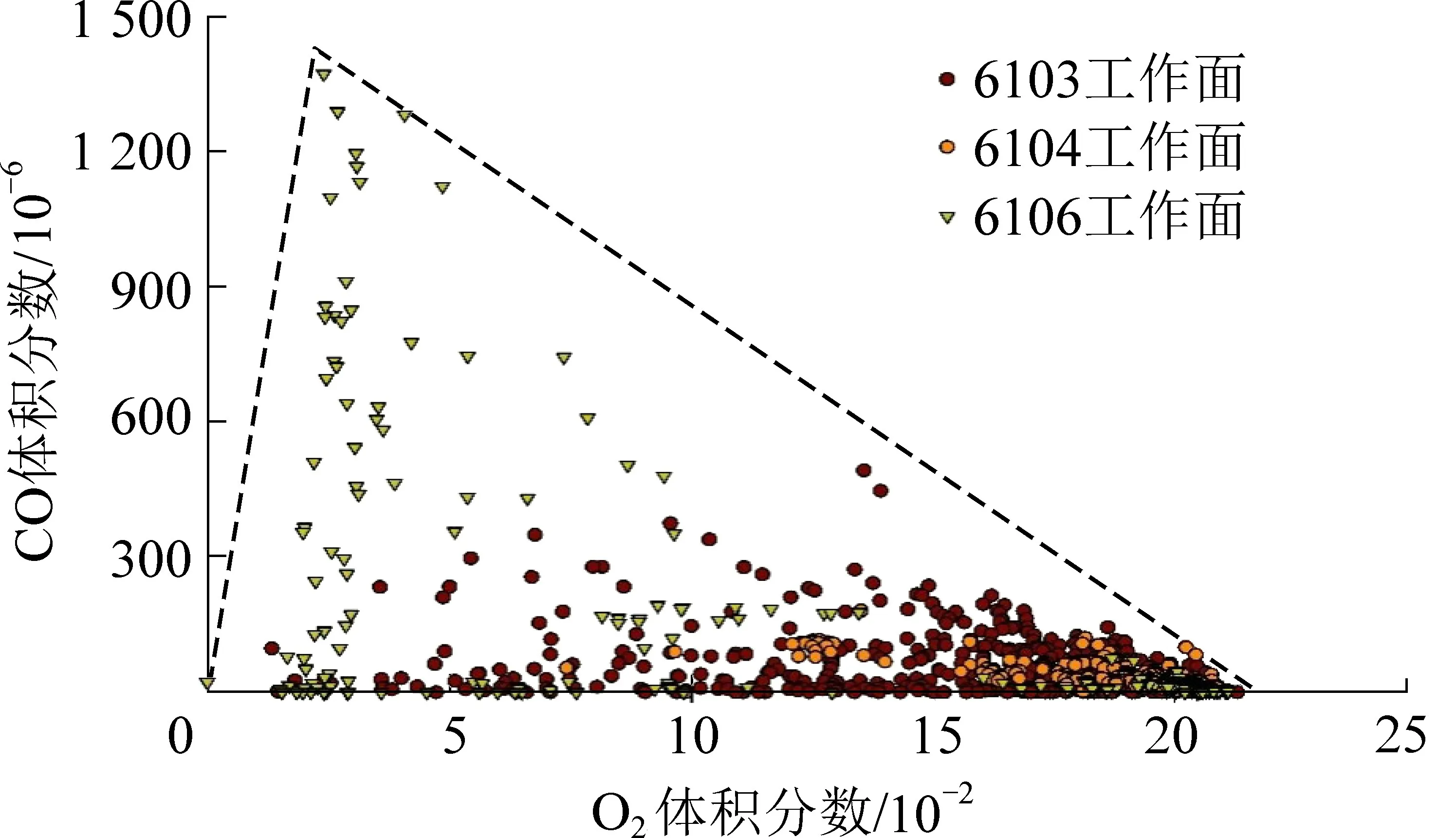

在串草圪旦煤矿6103、6104、6106 工作面的支架间、采空区、上隅角、主辅运巷气体观测孔、开切眼、煤层底板等位置采集气样,测定CO 浓度,统计结果如图2 所示。 由图可见,CO 体积分数为0 ~1 373×10-6,其值高于24×10-6的气样数量占1 059个,占统计样的51.3%,表明CO 体积分数超限较严重。 6103 工作面483 个气体样品CO 体积分数平均为56×10-6,6104 工作面319 个气体样品CO 体积分数平均为39×10-6,6106 工作面257 个气体样品CO体积分数平均为72×10-6,且CO 体积分数偏高的气样主要采集于工作面上隅角、工作面支架、密闭采空区、主运巷与辅运巷气体观测孔。

图2 工作面采集气样中CO 体积分数变化Fig.2 Variation of CO concentration in gas samples

2.2 采煤工作面CO 浓度变化

6103 工作面回采过程中发生CO 涌出异常,上隅角CO 体积分数最高值108×10-6,工作面及回风流CO 最高值107×10-6。 6104 工作面初次放顶及回采期间多次出现CO 涌出异常,且靠近回风巷支架、上隅角处及回风流中CO 浓度明显偏高(图3)。 通过增压通风、地面填埋裂隙及采空区埋管注氮等措施,工作面、上隅角、回风流CO 浓度得到控制。 当恢复正常全负压通风后,6104 工作面底板CO 浓度有升高趋势,其体积分数最高达68×10-6。 6106 工作面因煤炭滞销而停产时,30—50 号支架间CO 体积分数达(50~80)×10-6;当工作面恢复生产后,采取加快推进不放煤、加大进风量、地表人工填埋塌陷裂缝等措施,CO 浓度仍难以有效控制,工作面中部CO 体积分数高达(300 ~400)×10-6,束管监测气体组分分析发现烯烃,出现煤层自燃迹象。

2.3 密闭采空区CO 浓度变化

6104 工作面密闭采空区CO 浓度监测过程中总体呈增加趋势。 由于先期埋设的束管较深,重新铺设机尾监测束管后6104 密闭采空区采样、监测位置改变,导致所测气样CO 浓度存在突然下降。 铺设机尾监测束管后,新监测位置气体中CO 浓度与监测时间呈一元线性正相关关系。 6106 工作面CO 体积分数>96×10-6的气样全部来自采空区。 与6104工作面密闭采空区相比,6106 工作面密闭采空区CO 浓度明显偏高,体积分数在(200 ~1 200)×10-6范围。 连续监测过程中,主运密闭与辅运密闭处CO浓度均快速升高,并在连续监测40 d 后达到峰值。CO 浓度对比发现,辅运密闭处CO 体积分数均高于主运密闭,两者差值约为300×10-6。

图3 6104 工作面不同位置CO 体积分数监测结果Fig.3 CO concentration in different positions of No.6104 coal mining face

3 CO 成因类型与来源辨识

3.1 CO 成因类型

结合煤层形成过程与井下CO 涌出来源差异,将煤矿井下CO 划分为原生、次生及煤炭开采氧化自燃3 种成因类型。 原生CO 主要依靠微生物对成煤有机物分解作用及温度、压力影响下的煤化作用产生[9];次生CO 生成受成煤期后构造抬升氧化、地下水或微生物活动的共同影响;煤炭开采氧化自燃CO 生成于矿井通风、煤岩切割过程,包括采空区漏风氧化自燃气、地表采动裂隙漏风氧化自燃气、采空区残煤漏风氧化自燃气等(表1)。

当煤矿井下CO 浓度超限时,应基于原生、次生、煤炭开采氧化自燃CO 赋存及涌出特征,结合井下煤岩体、工作面及采空区监测,尽快查明CO 来源及异常涌出原因,进而评估煤层自燃的风险,避免因非自燃因素产生CO 的叠加影响导致煤层自燃误报。 此外,查明井下CO 的成因类型,区分CO 浓度超限为自燃迹象或非自燃迹象,也可为采取针对性的CO 防治措施提供依据。

表1 煤矿井下CO 成因类型划分Table 1 Classification of CO types in coal mine

3.2 井下CO 来源辨识

3.2.1 CO 主要来源

基于煤中CO 成因类型划分,结合井下气体组分测试、煤低温氧化试验与密闭采空区CO 浓度监测结果分析,认为串草圪旦煤矿井下CO 主要来源于煤炭开采所引起的煤层氧化自燃,且主要为工作面煤壁通风氧化自燃气和地表采动裂隙漏风氧化自燃气。 理由如下:

1)井下气体中CO 浓度与O2、N2、CH4浓度存在较好的相关性。 以O2为例,O2浓度与CO 浓度总体呈线性负相关关系,其包络线呈三角形(图4)。 当O2体积分数>14%或<2%时,CO 浓度相对较低。 分析认为,O2体积分数<2%,不能支撑煤与氧发生反应,煤低温氧化产生CO 减少[11];O2体积分数>14%,表明工作面通风条件好,煤氧化产生的CO 被风流稀释;当O2体积分数为2%~14%时,煤被氧化产生大量CO,且在风流速度慢或漏风条件下形成CO 积聚,导致CO 浓度超限。

图4 井下工作面采集气样中O2与CO 浓度相关性Fig.4 Correlation between O2 and CO concentration in underground mining face

2)煤低温氧化试验与密闭采空区监测CO 浓度变化具有高度相似性(图5)。 6104 工作面煤样低温氧化试验密闭容器中CO 浓度与氧化时间,6104工作面密闭采空区CO 浓度与监测时间均呈显著的一元线性正相关关系,相关系数R2>0.94。 低温氧化模拟试验数据和井下监测数据高度吻合,表明采空区CO 产生与积聚过程与密闭环境下煤低温氧化关系密切。

图5 煤低温氧化试验与密闭采空区监测CO 浓度变化Fig.5 CO concentration changes by low temperature oxidation and closed goaf monitoring

3.2.2 井下CO 次要来源

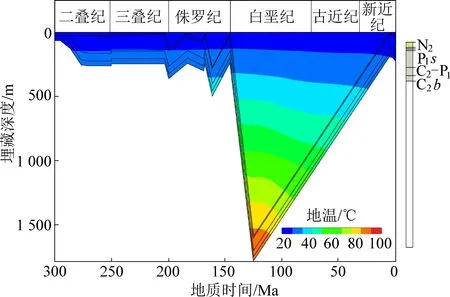

6104 工作面未受采动影响区钻孔法气体采样测试发现:气样中CO 体积分数为(5 ~15)×10-6,平均9×10-6,表明煤层中原始赋存一定的CO,且主要以游离态赋存于煤层底板砂岩及裂隙中。 结合该矿区地质勘探及多位学者的研究成果,确定模拟所需剥蚀时限及厚度[12]、大地热流值变化[13-14]、古水深[15-17]等参数,利用PetroMod1D 对6 煤沉积埋藏史、受热史、有机质成熟史进行模拟,结果表明:区域沉积演化过程可划分C2-T3、J1-J2-3、K1、K3-Q 四个阶段。 早白垩世快速埋藏条件下,上古生界最大埋深达1 700 m,煤层所经历的最高地温达80 ~90 ℃,烃源岩镜质体反射率Ro大于0.5%,进入生烃门限;晚白垩世至今,矿区处于持续隆升状态,导致部分二叠系及上覆地层被大幅度剥蚀,煤层埋藏变浅或于地表露头(图6)。

图6 煤层沉积埋藏与热演化史Fig.6 Coal seam deposition and thermal evolution history

综合上述模拟结果:白垩纪之前,煤层埋藏浅且热演化程度低,尽管可能产生原生CO,但在长期浅埋藏条件下难以保存。 次生CO 主要生成于晚白垩世构造抬升后煤中有机质的氧化,成因类型上属于“天然氧化自燃气”。 特别是在压性逆断层带附近,更有利于“天然氧化自燃气”的生成与保存[9];次生CO 在采动影响下快速扩散至工作面,对CO 浓度超限具有一定影响。 在通风条件良好时,次生CO 被快速稀释[18];但当局部通风条件变差时,次生CO与煤炭开采氧化自燃CO 叠加,可引起CO 浓度超限。

4 CO 浓度超限原因与防治措施

4.1 CO 浓度超限的地质原因

4.1.1 开采煤层埋藏浅

矿区6 煤顶板主要为砂岩、泥页岩、粉砂质泥页岩,顶部为厚度10 ~58 m 的第四系黄土层,基岩岩性以中硬岩石类型为主。 根据经验公式计算中硬覆岩裂缝带发育高度,结果见表2。

表2 不同采高下中硬类型覆岩裂缝带发育高度Table 2 Height of fracture zone in medium hard overburden under different mining heights

6103、6104、6106 工作面采高10 ~13 m,6 煤埋深仅60~150 m,计算覆岩裂缝带发育高度接近或超过上覆基岩厚度。 此外,由于地表受雨水冲刷表土层流失,岩壁陡峭,采煤过程中可在工作面上方地表观察到较多的采动裂缝。 裂缝产生时,先是张开一条细细的弧状缝隙,长为5 ~8 m,间距8 ~15 m;而后,裂缝张口宽度逐渐增大,长度也逐渐延伸。 地表采动裂缝发育,一方面会使大气沿采动裂缝进入采空区,导致煤低温氧化产生大量CO;另一方面,裂缝和工作面导通也会加剧工作面漏风,引起煤炭开采氧化自燃CO 与次生CO 积聚、超限。

4.1.2 逆断层封存作用

矿区内虽未发现较大规模断层,但煤矿生产中揭露了39 条小断层,其中18 条为逆断层。 由于逆断层对煤层及井底板中赋存的气体具有良好的封存作用,使逆断层附近具备次生CO 生成与保存条件。煤矿生产中,逆断层附近监测表明:气体中CO 体积分数显著高于常规构造位置,最高可达261×10-6,表明逆断层封闭作用是局部CO 浓度超限的重要原因。

4.1.3 煤变质程度较低

煤变质程度高低直接决定其氧化能力的强弱。低变质程度煤与氧结合的能力最强,更易于发生低温氧化反应,产生更多的CO[2]。 串草圪旦煤矿6 煤为较低变质程度的不黏煤、长焰煤,鉴定为具有自燃倾向,属于Ⅰ级容易自燃煤层,因此为常温条件下煤炭开采氧化自燃CO 的形成创造了条件。

4.2 CO 浓度超限的工程原因

4.2.1 工作面长度过大

6103、6104、6106 工作面长度分别为148、148、127 m,连续推进长度分别为1 809、2 019、767 m。结合实际采煤推进速度与通风效果来看,工作面长度与连续推进长度过大,是导致CO 浓度超限的重要原因:①工作面长度过大,降低了回采推进速度,增加了采空区遗煤的氧化时间及CO 生成量[19];②工作面长度过大,导致负压通风条件下进回风巷的压力差增大,采空区内的漏风量及氧化带宽度也相应增加,为采空区遗煤低温氧化提供了有利条件[20];③工作面连续推进长度过大,拉长了工作面回采时间,导致回采中后期地表裂缝大量发育,加剧了空气进入采空区导致遗煤氧化及地表裂缝漏风(图7)。

图7 6104 工作面地表漏风强度与上隅角CO 浓度关系Fig.7 Relationship between air leakage and CO concentration in upper corner of No.6104 coal mining face

4.2.2 通风方式不合理

串草圪旦煤矿为典型的浅埋藏、大采高矿井,工作面回采中地表塌陷所形成的采动裂隙造成漏风,使井下通风状况出现异常。 特别是在工作面负压通风方式下,部分地表裂缝与覆岩裂缝贯通造成地表空气进入工作面,引起工作面通风紊乱,导致局部因通风条件差而形成CO 积聚。 后期采用均压通风技术后,实践证明能够有效控制地表裂缝漏风及局部CO 积聚,并将上隅角CO 体积分数控制在24×10-6之内。

4.3 CO 浓度超限的防治措施

结合CO 来源与超限原因的分析,串草圪旦煤矿井下CO 浓度超限防治,首先需深入研究矿区范围内次生CO 赋存规律,合理评价次生CO 赋存对其浓度超限的区域性影响,并在构造复杂区域采取针对性的CO 监测与防控措施;其次,应及时清理遗煤、煤尘防止其快速氧化,添加阻化剂对遗煤进行惰化处理,定期检查并处理密闭采空区漏风情况;再次,向采空区内注氮、注胶、注浆、注三相泡沫以减少漏风量,对采空区之上地表采动裂隙进行填埋处理,抑制煤炭开采过程中氧化自燃CO 的产生;最后,结合局部安装通风设备进行增压、均压通风,实现井下CO 浓度超限的工程控制。

5 结 论

1)串草圪旦煤矿井下CO 体积分数为0~1 373×10-6,高于24×10-6的气样数量占统计气样的51.3%,表明CO 浓度超限问题严重。 井下CO 浓度超限主要在工作面上隅角、工作面支架、密闭采空区、主运巷与辅运巷气体观测孔等通风条件较差的位置。

2)根据CO 形成过程与成因类型差异,煤矿井下CO 可划分为原生、次生和煤炭开采氧化自燃CO三类。 串草圪旦煤矿井下CO 主要来源于煤炭开采所引起的煤层氧化自燃,逆断层附近煤层及底板中赋存煤天然氧化而产生的次生CO,原生CO 大量保存的可能性较低。

3)开采煤层埋藏浅、逆断层发育及煤变质程度低是CO 浓度超限的地质原因;工作面长度过大,通风方式不合理是CO 浓度超限的工程原因。 地质与工程因素协同作用下,煤炭开采氧化自燃CO 与次生CO 叠加涌出,并在风流速度低的位置积聚,引起井下CO 浓度超限。