自然灾害综合风险评估

2021-04-17杨赛霓

杨赛霓

背景

我国是全世界自然灾害最严重的国家之一,具有灾种多、分布广、频率高和损失大的特点。

在过去的数十年中,除现代火山活动外,几乎所有类型的自然灾害都在中国发生过,如地震、台风、洪水、干旱、沙尘暴、风暴潮、滑坡、泥石流、冰雹、寒潮、高温热浪、病虫鼠害、森林和草原火灾以及赤潮等。我国的所有省、自治区、直辖市都不同程度地受到自然灾害的影响,三分之二以上的国土面积受多种灾害威胁,大半人口和城市位于受多灾种影响的区域。

在1989 年至2018 年间,我国自然灾害导致195820 人伤亡,直接经济损失共计人民币112370 亿元。自2000 年以来,每年全国农作物受灾面积达到3886 万公顷,成灾面积可达495万公顷。过去30 年,我国遭遇了数次严重巨灾。1998 年大洪水造成2.23 亿人受灾、4150 人死亡、2120 万公顷农作物被毁、685 万栋房屋倒塌,总直接经济损失达2460 亿元。2008 年汶川8.0 级地震导致死亡失踪人数超过87000 人(图1),直接经济损失达10530 亿元人民币。

同时,全球气候变化加剧了自然灾害在中国的发生频率和成灾强度。超级台风和强降雨发生的可能性正在增加,这使得河流洪水和山洪的发生可能性增大,干旱和热浪可能将变得更为频繁和严重。由极端气候引发的地质灾害(例如滑坡和泥石流)预计也将更加频繁。再加上人口增长、经济发展和城市化进程加快以及区域间贸易一体化推进,未来中国可能面临更严峻的灾害风险,甚至可能造成严重的全球或区域连锁反应。中国日益严峻的自然灾害风险形势给社会经济发展和资源环境造成压力,认识和防范中国的自然灾害综合风险变得前所未有的重要。

图1 2008年汶川特大地震灾情

中国自然灾害风险的特点

中国的自然灾害风险具有显著的区域差异,这种差异体现在致灾因子、承灾体和脆弱性等多个维度。

(一)致灾因子区域差异大

我国各区域的主导灾害类型和灾种组合都显示出显著的差异。西部地震灾害震级和频次高,“十二五”“十三五”期间我国大陆地区发生的5.0 级以上地震主要集中在西部地区。东部和南部沿海地区以及部分内陆省份经常遭遇热带气旋侵袭,也容易出现风暴潮和赤潮等海洋灾害。

我国的洪水分布呈现地域性和季节性的特点,由于降雨引发的洪水主要分布在中部、东部地区,2017 年、2020 年长江中下游发生区域性大洪水,湖南、江西、安徽等省发生严重洪涝灾害。受气候变化影响,近年来东北地区的洪涝也较为频发。同时,东北、西北、华北等地区旱灾频繁,西南、华南等地的严重干旱时有发生。

山地、高原地区因地质构造复杂,滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害频繁发生,四川、云南、贵州、西藏等地集中形成了以滑坡、泥石流为主的地质灾害群,安徽、江西、湖南等地也不同程度发生过灾害性泥石流等地质灾害,近年由于局部强降水引发的滑坡、泥石流等地质灾害频率还有所提高。

强降雪和低温雨雪冰冻灾害是东北和高原地区的频发灾害。森林和草原地带则容易发生火灾。

(二)承灾体区域差异大

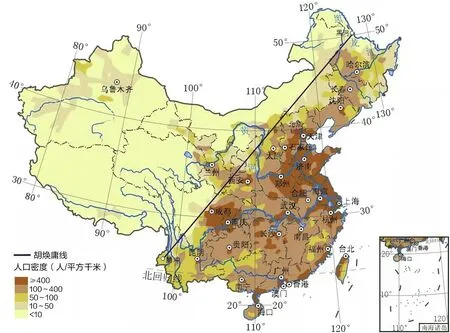

我国承灾体的空间聚集程度具有强烈的地区差异,同时不同地区的变化速率差异不断加大。以人口承灾体为例,不同区域的人口密度悬殊:95%的人口集中在胡焕庸线以东,城乡人口密度差距在不断加大(图2)。同时老龄化水平及受教育程度等人口结构因素具有明显差异。农村地区留守儿童和老人比例较高、平均学历水平较低,这些群体对灾害的认知、防范程度和应对、承受能力普遍较低。经济作为另一种主要承灾体,在应对灾害影响过程中,具有明显的区域差异性。总体而言,我国GDP 分布呈现东部高于中西部、沿海高于内陆、城镇高于农村的空间特征,暴露量地区差异巨大。从区域产业结构的角度来看,三大产业结构的比例不同,区域经济受灾害影响的程度也就不同,这取决于具体的灾害事件类型,例如对于旱灾来说,第一产业比例较高的区域受影响的程度就会较高。

图2 中国人口分布图(来源于网络)

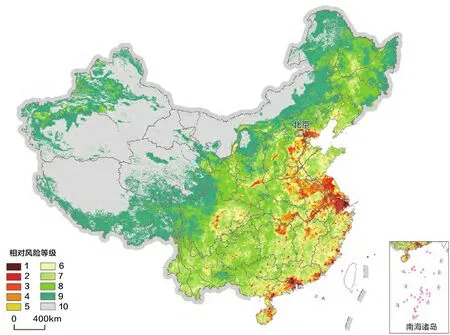

图3 中国综合自然灾害相对风险等级(来源: 史培军,中国自然灾害风险地图集,2011)

(三)脆弱性区域差异大

统计数据显示,近5 年人均GDP 增长率越高的区域,经济情况受灾害影响的程度越低。设防水平低是灾损形成的重要原因。我国城市整体设防水平偏低,除个别大城市外,多数城市抗震设防水平低于7 度,城市中还存在着大量不符合抗震设防要求的老旧建筑;城市抗台风与防洪水平大部分低于50~100 年一遇。然而,广大农村地区对于地震、台风与洪水几乎无设防,易造成“小灾大害”的局面。

城市化带来的社会财富累积,一定程度上提升了区域的设防能力,但随之而来的大规模人口流动也加剧了区域人口结构的变化,使得各类灾害脆弱性的区域分布日趋复杂。普遍而言,由于中国城乡在设防自然灾害水平上的巨大差异,广大农村牧区具有较高的脆弱性。总体上,中国东部地区人口和经济密度高,城市化水平发达,社会脆弱性较低;西北地区虽然人口密度低,但经济体脆弱性水平较高。

综上,各地的自然灾害风险要素特征各异,综合风险地区差异明显。已有研究指出,中国综合自然灾害风险水平总体呈现出东部高于中部、中部高于西部的格局(图3)。我国中东部地区自然致灾因子的种类多、频次高、相对强度大,且中东部经济社会发达程度高,人口密度和单位面积GDP 较高,两方面因素相叠加致使这些地区的灾害风险增高。这意味着如果设防水平低,则会造成较大的灾后直接经济损失以及较多的因灾伤亡人口,这也使我国灾害风险防范任务艰巨异常。

自然灾害风险评估的趋势

近年来,自然灾害风险评估已经逐渐体现出以下几个趋势。

(一)单灾种到多灾种

由于不同灾种的性质及其风险的度量方法各不相同,且多种致灾因子可能在某一地区和某个时段并存或并发,单灾种风险评估显然无法满足某一区域自然灾害相关风险的识别、评估与防控需求,必须考虑多灾种的风险评估与分析。

1992 年6 月,联合国环境与发展大会通过了《21 世纪议程》,该报告首次提出“多灾种”(multi-hazards)概念,认为多灾种研究是灾害多发区制订人口与管理规划的重要内容之一。多灾种研究体现了灾害系统的复杂性特征,史培军将该特征总结为灾害群、灾害链和灾害遭遇。灾害群指灾害在空间上的群聚和时间上的群发;灾害链中各致灾因子具有成因上的联系;灾害遭遇表现为各致灾因子之间的相互碰头现象,如2008 年我国南方大范围雨雪冰冻灾害是典型的灾害遭遇事件。

(二)物理损失到功能损失

物理损失指灾害事件造成的实物破坏或损坏,表示为实物的数量与经济价值。功能损失通常指因承灾体的物理破坏造成其无法正常工作和运行带来的损失。物理损失和功能损失之间是因果关系。在灾害损失评估时,如只考虑灾害造成的建筑、通信、交通等损坏,人类死亡、失踪、无家可归等有限直接物理损失信息,而无功能损失信息,便无法准确评估宏观和长期的经济和社会影响,导致灾损评估结果存在很大的偏差甚至误导。因此,近年来相关研究愈发重视系统功能损失的风险评估。

(三)直接损失到间接损失

自然灾害直接损失,包括灾害对土地、工厂、住房、基础设施等的物理破坏,还包括灾害诱发的物理影响,可通过累加灾后数天、数周或数月内,灾害直接造成的动产和不动产修理或重置成本得出。而间接损失是灾害引起经济部门前向产出或后向供给错位,引起的生产运转中断导致的损失。灾害间接损失的时空尺度往往比直接影响更为深远,因而间接损失往往在灾害经济损失中占相当大的比重。

随着灾害损失评估的精细化,灾后管理、恢复重建的精准化,灾害评估正逐渐转向直接损失、间接损失并重的综合灾害损失评估方向。

(四)单一承灾体风险到系统风险

在一个承灾系统内,单个承灾体的损坏可能对其他承灾体产生级联影响。例如,2008 年发生的冰冻雨雪灾害,除直接影响电力系统以外,更通过不同基础设施系统间的相互关联,将负面影响传递至交通网络和其他系统中,使得灾害的影响范围远超致灾因子本身直接影响的范围。

单一承灾体的风险研究往往忽略了承灾体间的时空关联性,这也将限制其在实际的防灾减灾工作中的贡献。因此,灾害风险研究不仅要分析系统内单一承灾体的易损性,还需重点研究各承灾体之间的耦合方式和系统性风险。

第一次全国风险普查中的自然灾害综合风险评估

综合风险评估处于普查工作链条的最后一环,需要综合利用各部门的调查评估成果,协调任务重、工作时间短,底线工作思路至关重要。

虽然目前已有一些相关的自然灾害风险评估成果,但主要还是研究类成果。行业的风险评估工作主要基于单个灾种部门开展的,而各行业部门的风险评估定义不同、标准不一、方法各异。因此,形成一套统一的风险评估技术规程、相应的模型库、参数库和成果库对于国家风险普查具有重要意义。同时,这次普查中的综合风险评估要覆盖全国—省—市—县四级行政单元,评估工作量相当大。

(一)目的与原则

综合风险评估作为本次普查的重要成果之一,旨在全面认识全国和各地区自然灾害风险水平,掌握四级行政区域(国家、省、市、县)和重点区域的主要承灾体遭受的主要自然灾害综合风险水平,为国土空间规范、区域与行业自然灾害风险综合防治提供参考依据和科学指导。

考虑我国自然灾害的致灾因子和影响对象的空间差异,综合风险评估将基于单灾种致灾危险性和风险评估,以及减灾能力调查等专项调查的基础上开展。评估成果需要符合自然灾害和灾害损失的客观规律,也应支持具体应用需求,同时也充分尊重各行业提供的危险性、风险和历史灾情成果。

(二)评估对象

图4 台风“利奇马”引发温州严重灾情

本次风险普查覆盖了5 类承灾体:人口(死亡失踪人口、受影响人口)、经济(GDP)、农作物(水稻、玉米、小麦)、房屋和公路(道路、桥梁、隧道)。其中,因灾死亡失踪人口、受灾人口、直接经济损失不仅是《自然灾害情况统计调查制度》的核心指标,也是联合国《2015—2030 年仙台减少灾害风险框架》监测体系的核心指标。房屋、农作物、基础设施(含公路)是我国《自然灾害情况统计调查制度》和监测体系要求的重要指标。同时,农作物因灾绝收减产对于国家的粮食安全具有重大意义;房屋损毁直接关系直接经济损失,且是人员伤亡的重要原因,更对民生有重大影响;公路损毁不仅关系着人员伤亡和直接经济损失,更影响着灾害的应急救援、救助和恢复。这五类承灾体的综合风险评估,不仅可为国土空间规划、行业管理提供决策依据,也是灾害应急管理直接需要的支持信息。

(三)组织方式

考虑到地区资源、工作基础的差异,综合风险评估工作采用两级实施方式,即全国的综合风险评估由国务院普查办组织各行业部门共同完成,省、市、县层面的综合风险评估由省级普查办组织完成。考虑到不同地区实际工作条件差异,国务院普查办仅提供底线工作技术规程,并支撑相关工作的软件化,保障底线评估工作可以基本上通过软件系统实现。鼓励有条件的地区针对地区自然灾害风险特点进行专项评估,从而使得相关工作可以在全国范围保质保量完成。

(四)评估方法

本次普查中,综合风险评估工作的底线评估方法包括两类:风险等级法和暴露分析法。风险等级法,将优先使用灾种行业部门提供的风险等级评估成果,以评估区域中各灾种的历史灾情损失占比为权重进行多灾种综合。对于灾种行业部门未提供风险等级的承灾体对象,按照暴露度(E)、脆弱性(V)和致灾因子(H)等级划分后,进行风险值R 的计算,归并风险等级。暴露分析法,则是在单灾种危险性评估的基础上,以评估区域中单灾种历史灾情损失占比为权重,对单灾种致灾因子强度综合后,按照行政单元统计不同综合致灾强度下的承灾体暴露量。

对于有条件的地区,鼓励针对本地关注的重点领域、地区或承灾体对象进行专项风险评估,进一步丰富自然灾害综合风险评估成果和形式。

(五)成果产出

自然灾害综合风险评估的成果包括:全国—省—市—县主要承灾体的综合风险评估数据、专题报告和专题图件,形成一套综合风险评估技术规程、相应的模型库、参数库和软件系统。

结语

自然灾害综合风险评估工作将与本次普查的其他工作充分结合,实现普查工作的目标:摸清全国自然灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平。其成果可帮助我们认识各尺度、各地区的综合风险总体格局,区分单灾种风险的主次,厘清主要承灾体综合风险的高低,为提升各级政府和行业部门防灾减灾救灾工作的科学性提供有力支撑,是本次普查的核心成果之一。