基于治理视角的用户创新机制研究:以“智慧骑行”企业为例

2021-04-16朱陈松张晓花朱昌平许怡然强浩

朱陈松 张晓花 朱昌平 许怡然 强浩

摘 要:随着智慧城市和“互联网+”业态的发展,共享单车与许多类似“智慧企业”发展方兴未艾,但作为一个典型的“创新系统”,其发展的机制尚未明确。从构建由用户创新驱动的创新机制体系入手,引入治理的前因变量,考察了治理对于创新绩效的相互关系。研究结果表明:政府引导建立出行平台、用户的知识共享程度以及良好的资产和成本分担模式对用户创新绩效都有很好的正向相关性。“智慧骑行”企业的发展有必要以创新机制为驱动,形成整合创新系统。

关键词:用户创新;共享单车;智慧城市;智慧骑行

中图分类号:F276.3 文獻标识码:A 文章编号:2095-7394(2021)01-0039-07

自从Von Hippel(1988)提出用户创新理论以来,将传统的创新行为从企业内部层面延伸到用户层面成为创新的热点问题之一[1-2]。如何利用用户的创新行为提高企业的创新绩效也逐渐吸引了企业家和学者们的兴趣[3]。随着我国以创新作为新动能和新的经济增长点这一国家战略的稳步实施,大量创客交流平台、创新社区等网络交流平台以及众创空间不断出现,用户创新呈现出前所未有的蓬勃发展势头[4-5]。同时,国家从治理层面倡导公众的“共建共治共享”,公众将参与更多的决策过程,分享更多的决策权力,这也为企业进一步发展用户创新提供了可能。

一、文献回顾

传统的创新边界以企业内部为主。随着新时代顾客需求及实现需求的方式发生改变,学术界开始关注有更多用户及社会公众参与的开放式创新机制。立足于企业的用户或潜在用户层面,Von Hippel(1988)从高校研究人员自主改进教学和研究仪器得到启发,他认为,部分具备技术更新、产品实现能力的用户会对产品进行自主改进,从而参与到企业的创新活动中;而且这种创新是非竞争性的,可以为企业所用,形成企业与用户合作、互利、共赢的关系[2]。他的研究结论在之后的大量创新实践案例中得到了证明。如大量用户自主设计、自愿在互联网上上传免费共享的开源程序,这种来自用户的产品优化改进与新产品设计,不仅优化了企业的创新流程与创新效率,而且有利于企业进行更优越的产品反馈。通过客户接口、需求响应、感知和重塑企业环境,实现迭代式微创新 [6]。进而,有学者构建了着眼更多一般用户以及利益相关者,面向公众及社会层面的创新体系。如:立足于智慧城市、国家战略等视野,面向公众和社会开放的整合创新 [7]。这就在一定程度上将用户创新和公众治理联系起来了。传统的治理理论通常属于公共管理和政治学范畴。随着互联网时代的到来,公众共治特征表现得日趋明显。互联网使得个体参与治理潜能增长、分析能力增强、公众聚合和认同快速[8]。公众治理与用户创新相结合,对于提升创新管理绩效和提高社会管理水平,有着双重的价值和意义。企业作为用户创新的推动者和最终实施主体,能否依托社会公众参与治理这一因素调动用户创新的积极性,从而有效提高用户创新绩效,以及治理变量对用户创新绩效传导机制的实现,本文将利用“智慧骑行”这一新兴典型行业和企业展开进一步探讨。

二、研究设计与方法

(一)研究对象选取

本文将聚焦于“智慧骑行”这一新兴行业领域,研究治理因素与用户创新的关系。自从IBM提出“智慧城市”以来,学者们将其定义为基于物联网的智能、生态、绿色的社会管理系统和现代治理系统[9]。何为“智慧骑行”?作者认为“智慧骑行”的内涵是:骑行者通过车载或手持设备接入物联网平台,平台可获取骑行数据、控制骑行设备;骑行者通过获取信息科学决策、满足出行需求。最终在城市治理上使自行车(含助动车等)出行与其他交通方式契合,构成现代化绿色交通体系。在西方的自行车分享系统发展中,第三代已具有“智慧”特征[10],我国的共享单车在此基础上大胆创新。从2015年下半年至2016年上半年起,以ofo、摩拜单车为首的一批无桩共享单车服务提供商在北京、上海、广州、深圳、成都等一二线城市及大学校园内陆续推出用户付费共享单车(无桩)。共享单车最初来自于大学生的创意。在北大的校园中,诞生了ofo小黄车。据中国信息通信研究院发布的《2017年共享单车经济社会影响报告》,国内已有77家共享单车运营企业,已投放2 300万辆共享单车,注册用户达4亿人,累计服务数量超过170亿人次,最高峰时一天有7 000万人次在使用共享单车,因此,共享单车就是“智慧骑行”的典型代表[11]。之所以选取这一特定对象开展研究,是因为其极具典型性。他们既是共享单车创新的推动者,也是最广泛的用户群体。企业的创新机制是否是驱动”智慧骑行”企业发展的有效动力呢?在这一行业中,治理和用户创新都是相当突出的问题,也具有极大的研究价值,值得进一步进行分析。

中国幅员辽阔,城市大小、地貌、发展水平、人口规模都不尽一致,很难用统一的公共交通解决方案“一揽子”地解决所有的城市交通问题,自行车交通系统也不例外。从国外的发展经验来看,慢行交通系统与相对应的城市特征相关性甚大。不同的城市格局和城市地貌特征、人口的数量与交通出行习惯等都是决定慢行交通系统成功与否的关键因素。如何布局和设计慢行交通系统,更是涉及人与城市相互融合共生的复杂性系统工程。但不论如何选择和设计,其“智慧”特征都是其不可逆转的趋势和潮流。正是因为具备物联网电子锁的技术特征和新兴商业模式,无桩共享单车才得以产生,得以迅速在中国市场上得到发展;同时,也是因为“智慧”技术条件下所有车辆站点的联网数据共享、大数据分析和车辆使用状况统计,有桩单车的使用效率和灵活性才得以大大加强(在无联网数据分享的早期,公共自行车需要还至借车的原有站点,这使得用车极为不便)。而“智慧骑行”作为人、车、生活的一部分,作为人与城市友好共生的连接点,需要兼容并包各种有益的运营模式,而不能仅仅是无桩、有桩的某一部分业务。事实上,有桩自行车在全球范围内,其发展的普遍认可度更高,更受到大众和社会的认可。我们选用以有桩单车为传统业务,兼营有桩与无桩业务的骑行企业作为案例企业加以分析,正是考虑了上述因素。

(二)研究变量选取

本文选取“智慧骑行”企业的公众治理这一因素作为前因变量,考察公众治理变量对“智慧骑行”企业的用户创新绩效的影响结果。研究以整合创新模型为基础 [7],从公众共治的信息公开、参与、反馈等方面着手 [12]展开分析,具体分为以下三个方面。

1.政府的治理平台建设

在“智慧骑行”企业的用户创新系统中,公众治理的影响作用首先决定于政府的治理平台建设完备与否。以共享单车为例,企业提供出行工具不是孤立行为,而必然涉及到道路交通体系的整体运行情况。不论车辆停放站点建设、车辆行驶管理都涉及到公共交通资源和公共利益,并非单纯的企业行为。从某种程度上说,由民間资本投资运营的共享单车企业选择了无桩的互联网电子锁,也是一种无奈之举。但无桩单车的乱停放、无序管理又反过来放大了这种割裂的效应。因此,政府的顶层设计和出行平台建设就显得尤为重要[13-16]。国外许多成功的城市自行车分享系统都做到了信息公开,出行数据免费向公众开放,鼓励公众参与到政府的治理活动中来,而国内这一点还远远不够。

2.用户的知识共享程度

用户创新需要大量的领先用户参与到企业的创新活动之中。本变量考察用户与企业之间的知识交流与共享程度。如许多共享单车企业在APP中有引导客户对本企业商业模式的改进设计提出建议,又如摩拜单车推出的“骑行换红包”等活动。在保护企业知识产权和核心技术的同时,如果企业能更多地分享创新知识,提供创新工具箱,例如车型设计工具和方案等,显然对增进用户创新大有裨益。

3.良好的资产和成本分担模式

创新的巨大风险和成本投入曾令许多小企业望而却步。这一点,在共享单车的技术创新和商业模式创新上都得到了明显体现。从技术而言,以摩拜为首,率先开发基于互联网的电子车锁,自主研发更适应恶劣使用条件和露天摆放的整车系统,以及与之相匹配的扫码租车、随停随用的商业模式。这些突破性的创新在收获肯定和赞誉的同时,也给企业运营带来了巨大的压力。停放问题、维护成本问题以及巨大的前期成本投入和微利运营模式,使得企业一直在“盈利模式”这一关键问题上“摸着石头过河”。作者认为,如果该治理系统能在一定程度上建立较好的资产和成本分担模式,例如“分享经济”一开始就设定的“盘活存量”、改装现有自行车资源等方式,会使得创新系统运行更为流畅、发展更加可持续。

(三)结构方程模型建立

本文利用结构方程模型来构建研究框架。对“智慧骑行”的创新绩效测量采用Yli-Renko(2001)[17]创新绩效量表进行。选择结构方程模型的原因是上述治理视角的三个变量均为潜变量,在直接获取上存在一定难度;而用户创新绩效也很难用直接数据进行测量。在现有研究中,创新绩效通常也采用多种层面对其绩效进行测量,而非选取单一指标,结构方程模型能有效地解决这一问题。基于前面的分析,笔者在模型中提出如下假设:

假设1:政府的治理平台建设对用户创新绩效有正向的相关性;

假设2:用户的知识共享程度对用户创新绩效有正向的相关性;

假设3:良好的资产和成本分担模式对用户创新绩效有正向的相关性。

同时,作者也认为上述各变量之间也存在着一定的相互促进作用。如政府的治理平台建设完备,也会使得公众得到更多信息交流;政府直接参与部分共性技术的供给与技术指导,也可以给用户使用创新工具箱创造条件;而资产和成本分担,不能仅仅依靠企业和个人,社区、高校都是非常重要的利益相关者,理应参与其中。而这些都需要政府进行推动与协调。因此,笔者提出另一假设:

假设4:政府的治理平台建设、用户的知识共享程度、良好的资产和成本分担模式这三者间,存在着正向的相关性。

三、实证研究

本文依据现有研究对分享自行车系统的通用研究方法,选取特定城市自行车系统作为调查研究的范围。作者选取了常州、南京、徐州、无锡、北京五个城市进行了问卷发放。问卷发放分三次进行,中间分别间隔3个月左右。问卷发放主要面向各“智慧骑行”企业的相关负责人和熟悉了解本企业创新内容、研发设计的企业人员。由于本行业变动较为频繁,属于快速发展期和上升期,共涉及企业30家以上,共发放问卷500份,回收有效问卷达395份。

(一)变量测量设计

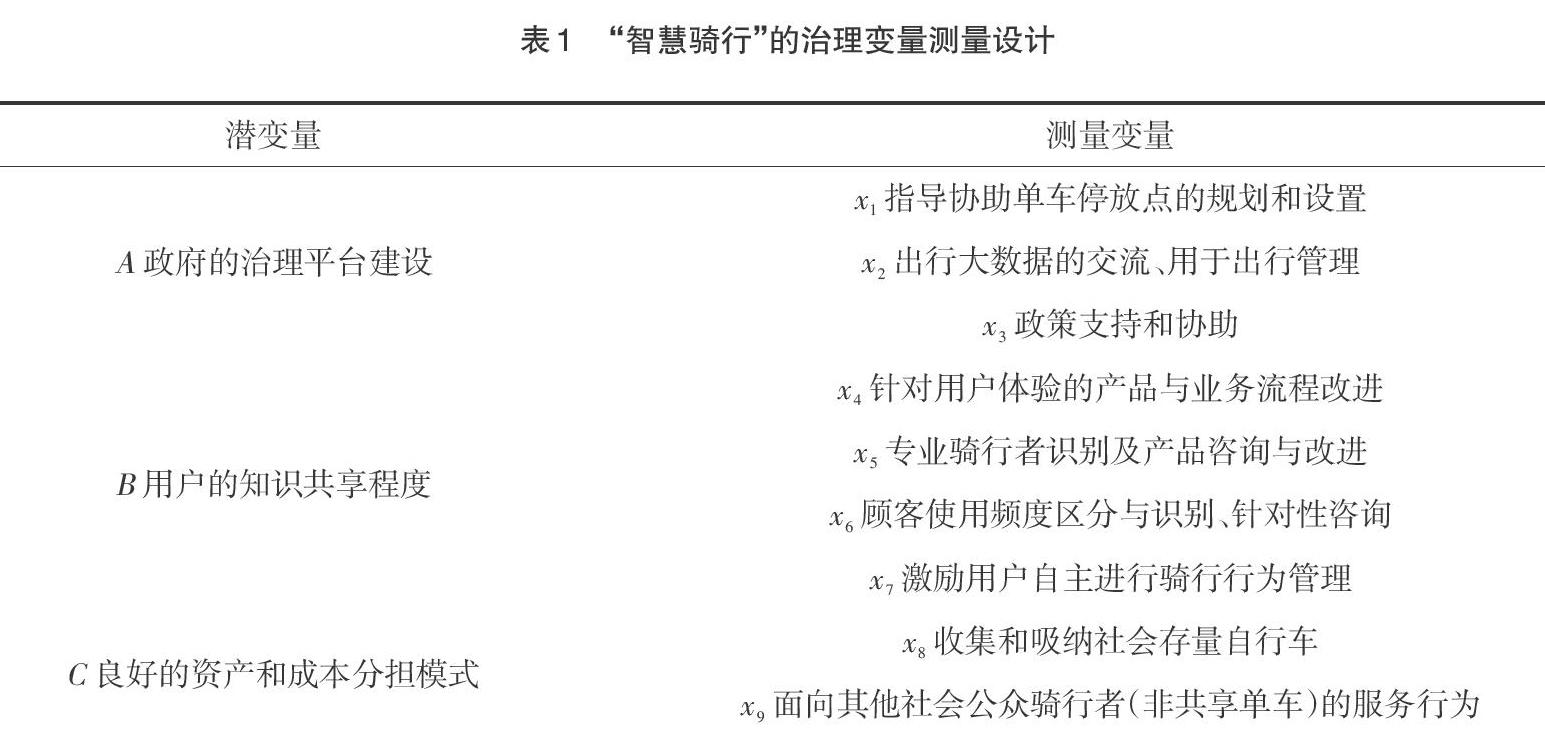

变量测量设计采用7点评分量表,具体内容见表1:潜变量A 政府的治理平台建设采用测量变量[x1]~[x3]表示;潜变量B 用户的知识共享程度采用[x4]~[x7]表示;潜变量C 良好的资产和成本分担模式采用[x8]~[x9]表示。

另外,对潜变量 D“智慧骑行”的创新绩效测量具体采用[x10]~[x14]来表示。[x10]表示自有专利和自主研发设计的新产品,[x11]表示创新产品和服务的客户认可程度,[x12]自主技术与开发能力带来的竞争优势,[x13]表示较之同行更好的盈利水平,[x14]表示鼓励员工创新性行为的举措。

(二)模型实证计算

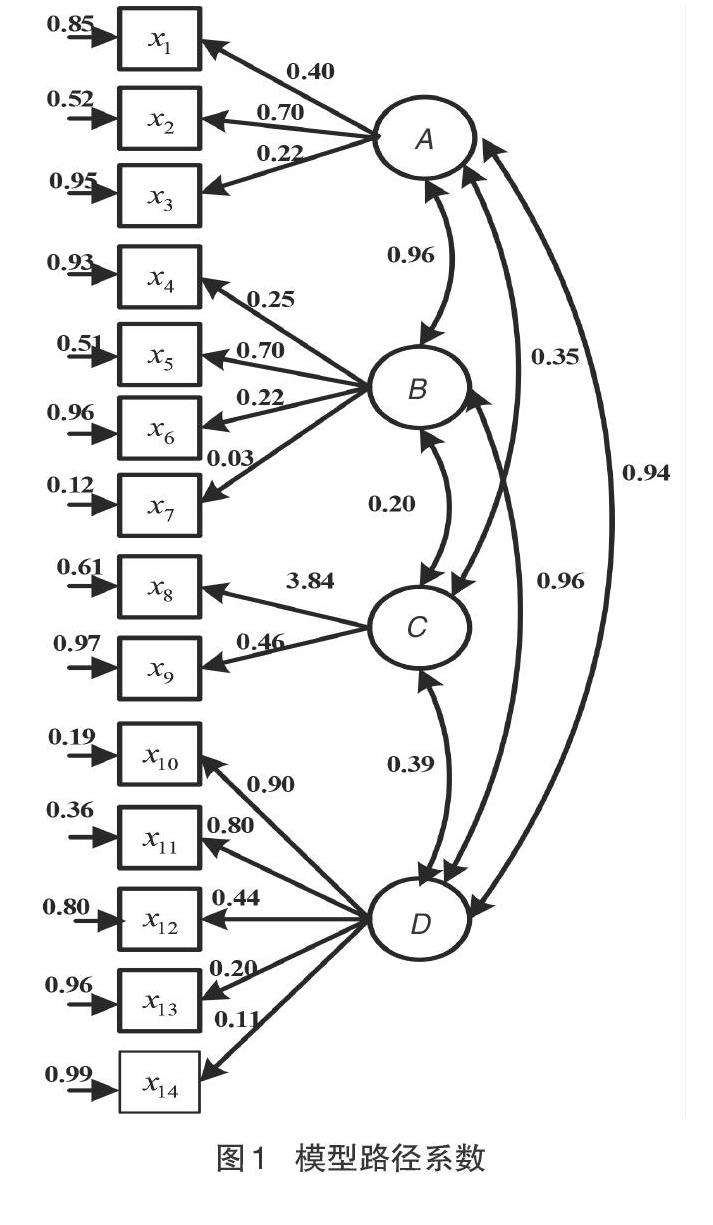

使用LISREL软件,对测量模型采用验证性因子分析。经过实证计算,结构方程模型的系数估计如图1所示,其参数估计值见表2。

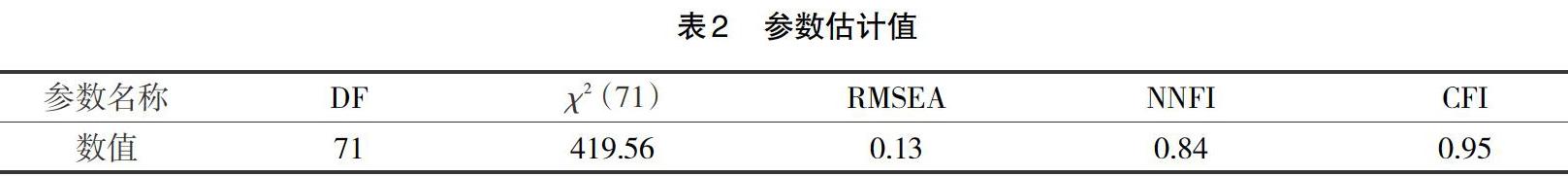

从参数估计结果可以看出:RMSEA的值为0.13,而NNFI和CFI的值分别为0.84和0.95,初步认为,该结构方程模型对实际情况的估计值是可以接受的,其拟合程度较好。

进一步根据结构方程模型的系数估计,笔者观察到如下结果:(1)在A、B、C、D这几个潜变量之间,其系数多数较高,显示了它们之间较好的相关性;(2)[x7]的负荷比较小,但是其在C变量中的修正指数较高;(3)[x13]、[x14]的负荷均不高,其他因子中的修正指数也不高。数据显示它们不隶属于模型中的任何变量。

经过深入分析发现,变量[x7]的含义为用户自主进行骑行行为管理。该变量设置是从摩拜的“用户自主管理”“治理激励”等管理模式得到启发。摩拜曾经采用“推荐停车点”“停放送红包”等形式,利用平台上的大数据分析,有针对性地引导用户将车停放于更有助于车辆分布、使用的地点,并指导用户自觉将车辆“运送”至需要的车辆停放点,从而在一定程度上缓解峰谷时段的潮汐流向的问题,替代了其他企业通常使用卡车拖送共享单车至指定地点的做法。作者最初将其认定为一种“企业引导客户进行用户创新”的做法。但仔细分析发现,这种行为并未使用户真正参与到创新过程中来,之前的变量设置并不合理。其更多的意义是用户自主自觉地帮助企业分担一部分管理费用,因此,将其隶属于变量C更为合理;考虑到[x13]是创新绩效的基本属性,笔者仍予以保留,这部分系数偏低也说明了当前的经营者大多对自身当前的盈利水平并不满意,印证了之前对于共享单车企业的盈利模式尚未建立的判断;[x14]考虑将其从变量中剔除。

(三)模型修正与比较

将[x7]归入变量C,删除[x14],重新建立结构方程模型并估计系数,具体如图2所示,其修正后的参数估计值见表3。

从分析结果看:(1)拟合指数符合要求,该模型可以接受;(2)RMSEA指数为0.11;NNFI指数为0.86、CFI指数为0.93,通过和原始模型的比较,修正后的模型是较合适的选择;(3)各测量变量能较好的反映其对应的潜变量,[x7]归入潜变量C后因子系数达到1.06,较之前0.03具有明显提高,说明用户自主自觉地帮助企业分担一部分管理费用比企业引导用户效果更好,激励用户自主进行骑行行为管理最能体现良好的资产和成本分担模式;潜变量B用户的知识共享程度的测量变量中[x5]专业骑行者识别及产品咨询与改进影响较大,为0.99,说明专业骑行者识别及产品咨询与改进最能体现用户的知识共享程度;其他因子系数大多较高,只有[x13]仍保持在0.20。

四、结论与启示

就中国当前实际而言,用户创新作为一种全新的创新形式,对领先用户的技术开发与技术实现的能力、进行技术改进的创新热情和价值认同等方面都有很高的要求。同时,用户创新还涉及到知识产权界定、领先用户激励和创新过程管理、创新保护的制度健全等各种现实问题。用户参与企业创新的动因以及对企业创新绩效的影响还未得到广泛的证实。但随着以“互联网+”进行商业模式创新的新兴业态不断增多,移动互联网和智慧城市建设的深入推动实施,用户参与创新的形式变得灵活多样,通过线上结合线下,海量创新和创意信息得到融合,“创新民主化”得到实现。随着共享单车管理混乱、乱停乱放、无序投放等问题日益突出,这一新兴产业从之前的投资宠儿、“绿色天使”一度有了“野蛮生长”“城市公害”等负面评价。另外,共享单车企业也面临着固定成本投入过高、后期维护和管理难度大、盈利形式不被看好等问题。虽然在国内国外进行了广泛的战略布局,但发展前景仍不明朗。但随着智慧城市的发展,利用“互联网+”和物联网的形式变革人们的出行方式,又是中国城市发展的一条必由之路。因此,解决现有的发展顽疾,让“智慧骑行”企业这一新兴的绿色产业得到健康发展,治理变量的引入是一个很有意义的尝试。

从研究分析的结果可以看出,政府的出行平台、数据信息共享平台的建设对于企业创新系统的正向影响不可忽视。虽然共享单车企业的商业模式从某种程度上看是在政府主导的“公共自行车系统”之外的自发自觉行为,但政府很有必要将共享单车的发展体量与之前已经建设多年的有桩公共自行车系统相互整合,借助“互联网+”和智慧城市的发展契机,共同构建形成“智慧骑行”的大平台。具体来看,政府应在出行平台上进行整合,首先,是整合实体的出行平台,包括停放站点的统一建设,自行车专用道甚至自行車专用路的规划与建设;同时,还要建设公众参与的政务沟通与数据共享的网络平台。这两者共同构成完整的出行平台。

此外,用户创新作为一种新兴的创新模式,受到创新文化和氛围、创新的保护和激励体制等多方面限制,在中国必将经历一个较长的发展过程,应在识别和引领领先用户上再下功夫。如“智慧骑行”企业针对于专业骑行者,就应该重点开发其代表性的创新社区,并在有条件的时机下给予其创新工具包,在专业车型设计、车辆细节改进、自行车专用道(lane)、专用路(road)的路线规划设计上提出自己的建议,使之能大胆开展用户创新。文中的数据分析也印证了这一点。

“智慧骑行”企业的发展在我国是新生事物,在国外也没有类似的业态出现。但随着我国共享单车企业的出现,国外一些城市开始大力投资,形成了一定的国际影响力。2017年度的世界自行车大会(VELOCITY CONF,2017)就对中国的共享单车进行了关注。“智慧骑行”企业在这一新兴产业中要获得发展,创新机制驱动是一条必由之路。通过政府、公众、企业,使治理系统与创新系统有效结合,形成完整的整合创新系统。本文重点分析的是用户创新,实际上这两者的结合还包括社区、社会组织等创新主体。

参考文献:

[1] 郑彤彤,谢科范. 基于系统动力学的用户创新行为演化分析[J].管理学报,2015,12(12):1824-1831.

[2] VON H E.The sources of innovation[M]. Oxford:Oxford University Press,1988 .

[3] BOGERS M, AFUAH A, BASTIAN B.Users as innovators: a review, critique, and future research directions[J]. Journal of Management,2010,36(4):857-875.

[4] 王磊,马龙江,彭巍,等. 群智创新社区用户创新能力分析[J]. 科技进步与对策,2018,35(18):42-47.

[5] GUO W,ZHENG Q,AN W, et al. User roles and contributions during the new product development process in collaborative innovation communities [J]. Appl Ergon.,2017(7):106-114.

[6] 罗仲伟,任国梁,焦豪,等. 动态能力、技术范式转变与创新战略:基于腾讯微信”整合”与”迭代”创新的纵向案例分析[J].管理世界, 2014(8):152-168.

[7] 陈劲,尹西明,梅亮. 整合式创新:基于东方智慧的新兴创新范式[J]. 技术经济,2017(12):1-10.

[8] 闵学勤,贺海蓉.掌上社区:在线社会治理的可能及其可为:以南京栖霞区为例[J].江苏社会科学,2017(3):63-69.

[9] 吳标兵,林承亮. 智慧城市的开放式创新治理模式[J]. 中国软科学,2016(5):55-66.

[10] DEMAIO P. Bicycle-sharing: history, impacts, models of provision, and future[J]. Journal of Public Transportation,2009, 12(4): 41-56.

[11] CHARDON C,CARUSO G,THOMAS I. Bicycle sharing system“success” determinants[J].Transportation Research Part A, 2017,100(1):202-214.

[12] 宋煜萍. 公众参与社会治理:基础、障碍与对策[J].哲学研究, 2014(12):90-93.

[13] HAMILTON T L,WICHMAN C J. Bicycle infrastructure and traffic congestion:Evidence from DCs capital bikeshare[J]. Journal of Environmental Economics and Management,2018,87(1):72-93.

[14] MOUDON A V, LEE C, CHEADLE A D, et al. Cycling and the built environment: a US perspective[J]. Transportation Research Part D,2005(10):245-261.

[15] 张一进,张进松. 政府监管与共享单车平台之间的演化博弈[J]. 统计与决策,2017(23):64-66.

[16] 杨学成,涂科. 共享经济背景下的动态价值共创研究:以出行平台为例[J]. 管理评论,2016(12):258-268.

[17] YLI-RENKO H, AUTIO E, SAPIENZA H J. Social capital, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology based firms[J]. Strategic management journal,2001,22(6):587-613.

责任编辑 徐 晶

Abstract: With the development of smart city and the “Internet Plus”,the development of sharing bicycles and many similar intelligent enterprises is in the ascendant. However, as a typical “innovation system”, the development mechanism has not been clearly defined. Starting with the construction of users innovation mechanism system, this paper introduces the antecedent variables of governance, and examines the relationship between governance and innovation performance. The results show that the establishment of travel platform guided by the government, the users knowledge share, and the well-performed asset and cost sharing model have a good positive correlation with the innovation performance of users. It is necessary for the development of intelligent riding enterprises to form an integrated innovation system driven by innovation mechanism.

Key words: user innovation; sharing bicycles; smart city; intelligent riding