又是一年龙头节

2021-04-16李学朴

李学朴

2021年3月14日,是中国传统节日龙头节。说起龙头节,可能很多人并不熟悉,但如果说“二月二,龙抬头”,我们便都有所耳闻了。农历二月初二,就是龙头节,又称龙抬头、春耕节、农事节、青龙节、春龙节等。

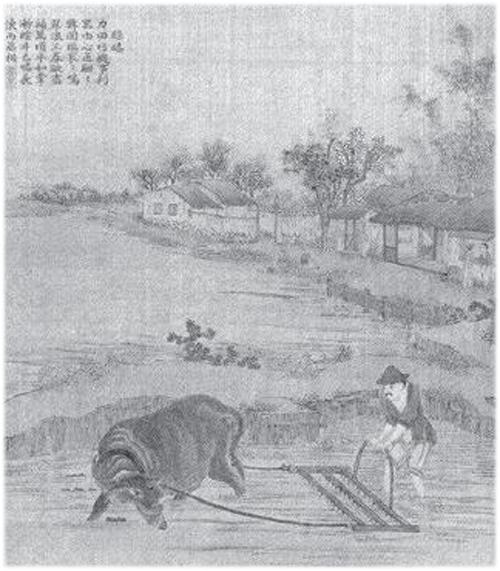

相传,龙头节在上古伏羲氏时代就有了。伏羲氏非常重视农桑,每年二月初二这天,他会亲耕,为百姓做表率。后来的黄帝、尧、舜等帝王也纷纷效法先王。周武王时,将其发扬光大,每逢二月初二,都会举行盛大的仪式,让文武百官亲耕一亩三分地。后来人们便从这天起开始一年的辛勤劳作——春耕。

东汉文字学家许慎在《说文解字》中解释了龙:“龙,鳞虫之长,能幽能明,能细能巨,能长能短,春分登天,秋分而潜渊……”农历二月初二,正值惊蛰、春分之间,春回北国,冬眠的动物开始苏醒。明朝人沈榜在《宛署杂记》中写道:“宛人(北京人)呼二月二为龙抬头。乡民用灰自门外委婉布入宅厨,旋绕水缸,呼为‘引龙回。”

那么,我们不禁要问:为何是“二月二,龙抬头”呢?这个说法有很多。民间认为,龙系吉祥之物,主管云雨,而“二月二”正是龙欲升天的日子。时值惊蛰过后,中国的许多地方都已进入雨季。这是自然规律。但古人却认为是“龙”的功劳。

也有传说古时关中地区久旱不雨,玉皇大帝命令东海小龙前去播雨。小龙贪玩,一头钻进河里不再出来。有个小伙子,到悬崖上采来了“降龙水”,并搅浑河水。小龙从河中露出头来与小伙子较量,最终被击败,只好播雨。

其实,所谓“龙抬头”指的是经过冬眠的百虫开始苏醒。所以俗话说“二月二,龙抬头,蝎子、蜈蚣都露头”。“二月二,龙抬头”这句谚语也就代表了春季来临,万物复苏,蛰虫开始活动,预示一年的农事活动即将开始。

旧时,每到二月二这天,村庄都要举行庙会,唱大戏,耍龙灯,热闹一番。早晨,北方大部分地区的人们都会往家里引龙。引龙的方式多种多样,山东、河北、北京一些地方,人们一早便打着灯笼到河边或井里去打水,一路上还将麦糠、谷糠、草木灰等碎状物呈线状撒在地上,就算把龙引进家中了。引龙之后,家家户户要做面饼,称为“龙鳞饼”。据说有了鳞,龙就不会受冻了。还有些地方要做面条,叫做“龙须面”。吃龙须面是为了让龙健壮有力。总之,这一天的食物多以龙的某一部位为名,以取吉利。吃饺子叫“吃龙耳朵”,吃油炸糕叫“吃龙胆”,喝茶要喝“龙井茶”,连烙饼的动作也叫龙翻身。

二月二,龍苏醒了,一些害虫也苏醒了。人们在庆贺龙抬头的同时,也流传着一些抑制害虫的习俗。沈大侔在《春风采风志》中说:“二月二日……又以祭余素烛,遍照壁间,有‘二月二,照房梁,蝎子蜈蚣无处藏之语。”说的是在二月二这天,人们点燃春节祭祀剩下的蜡烛,照射墙壁和房梁的习俗。常常是边照边唱:“二月二,照房梁,蝎子蜈蚣无处藏。”以驱逐害虫。其实这是有一定道理的,复苏的害虫被烛光照后,容易自动落下,进而被消灭。照房梁,熏虫儿,实际就是早春季节的一次大扫除。这一习俗在明代刘若愚的《酌中志》等书中均有记述。

吃炒豆,也称“咬虫儿”。炒豆分盐豆和糖豆两种。炒盐豆要先把大豆洗净,再用盐水煮泡几分钟,晒干后放在锅里爆炒,这样炒出的大豆颗颗裂口,吃起来酥脆不硬。炒糖豆也是先把大豆洗净晒干,放在锅里爆炒。大豆炒熟后即把红糖或白糖拌入豆内,待糖融化后即出锅。这样炒出的大豆外甜内香,酥脆可口。据说吃炒豆就是咬害虫,能使人畜庄稼不再受害虫的危害。这种习俗当然是无科学根据的,但却寄托了人们的一种美好愿望。因此,二月二咬虫儿的习俗也就世世代代沿袭下来,直到今天仍盛行不衰。

古代的劳动人民重视“二月二”,并用各种形式纪念“龙抬头”,其根本原因是为了农耕生产。二月正是农作物播种的季节,在科学并不发达的古代,农业耕作普遍受到自然条件的限制,而各种祭祀、祈愿等活动,正是寄托了人们对农事丰收的强烈愿望。有一幅年画上就印着这样一首打油诗:“二月二,龙抬头,天子耕地臣赶牛;正宫娘娘来送饭,当朝大臣把种丢。春耕夏耘率天下,五谷丰登太平秋。”道出了个中真谛。