川西民族走廊历史城镇空间演进探析

——以松潘古城为例

2021-04-16何俊楠HeJunnan

何俊楠 | He Junnan

崔 珩 | Cui Heng

川西民族走廊(亦称藏彝民族走廊)是我国几大重要的民族走廊之一,其特殊地理环境与历史文化对于研究西南民族地区城镇经济与社会文化具有重要价值[1]。目前研究川西民族走廊地区的切入点多为自然地理以及民族融合视角。总体而言,现有关于川西民族走廊地区的研究视角较为丰富,但大多数研究主要在对民族历史的挖掘与梳理上,对该地区城镇历史的变迁发展、动因机制等研究有所不足。麦克哈格提出“要编制一个城市地区的规划就应该了解自然的演进过程,规划必须与自然结合。”从新型城镇化发展、文化遗产保护等的实践需求看,民族地区城镇的历史变迁研究应当是重要起点。从历史城镇个案角度看,这些地区的历史城镇蕴含累积了丰富的民族地域文化,典型样本研究对透视该区域历史城镇变迁的内脉规律具有重要价值。松潘古城历史悠久,地理位置独特,是多民族集聚和交融的重要节点,具有研究川西地区民族迁移历史中的城镇演进及其内生动力的典型价值。

1 川西民族走廊概念与成因

费孝通先生提出“中华民族区域格局一体化”,将中华民族所在的区域划分为不同的“历史形成的民族地区”,藉此确立民族研究的宏观格局[2]。而“藏彝民族走廊”便是在此基础上提出的民族区域概念。“民族走廊”指民族或族群长期沿着一定的自然环境如河流或山脉向外迁徙或流动的路线[2]。川西地区有着不同于我国整体地形构造的南北走势的山系,这一地区被称为“横断山脉地区”。在地形分类上属高山峡谷地貌,主要以岷江、大渡河等河流为南来北往的通道,石硕教授在此基础上提出了“川西民族走廊”的概念[2]。

漫长的自然迁徙促使川西民族走廊成为具有复合民族特征与独特社会结构的区域。这一区域所形成的文化现象可归结于地理环境的两个要素:隔离与联系。从隔离的角度看,走廊地区剧烈变化的海拔构成了东部农耕区与西部畜牧区的隔离,这一地区也成为游牧与农耕共存的独特区域。并且高山峡谷所构成复杂封闭的地理环境有利于族群的保存和发展,从而形成了差异化的“民族生态单元”。从联系的角度看,川西走廊区域中,早期的以生存为目的的迁徙通道在漫长迁徙史中逐步转化为多功能的交往通道。川西民族走廊同时是西南丝绸之路,北跨白龙江进入汉中,连接到北方丝绸之路,向南经水路连接到海上丝绸之路,具体表现为“蜀身毒道”,“茶马古道”,“中越通道”几条线路[6]。迁徙通道同时也成为了宗教信仰传播的纽带。自7世纪始,先后有藏、蒙、回等民族进入此区域,使得这一片区受到了藏传佛教以及地方教派的多元宗教文化浸润[3-6]。明清中原政策的转变开启了两次内地移民浪潮,川西民族走廊地区进一步发展成为复合、交融的多元文化区域。

图1 川西民族走廊地区城镇分布及特征

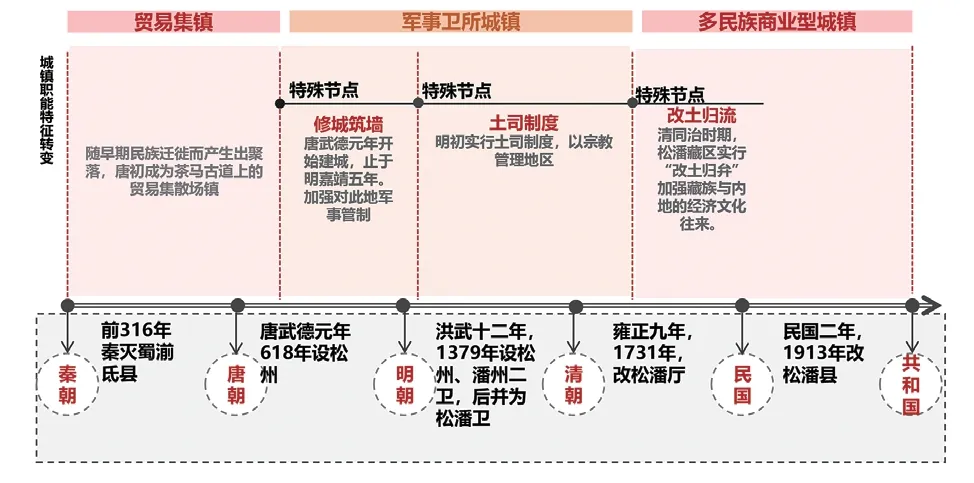

图2 松潘历史沿革

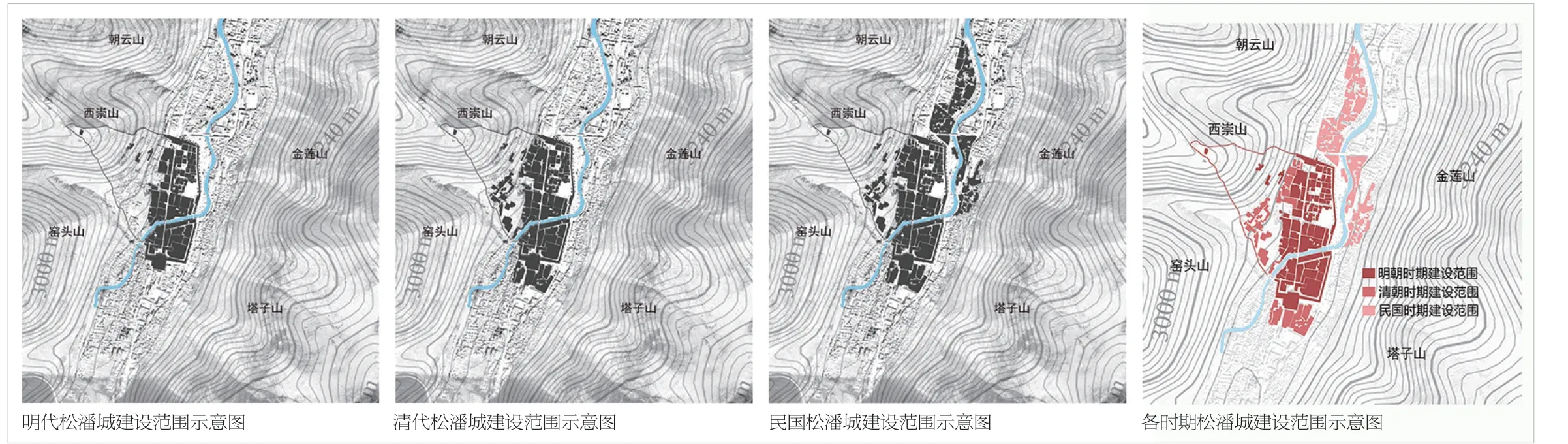

图3 不同时期松潘古城形态

图4 松潘街巷形态特征

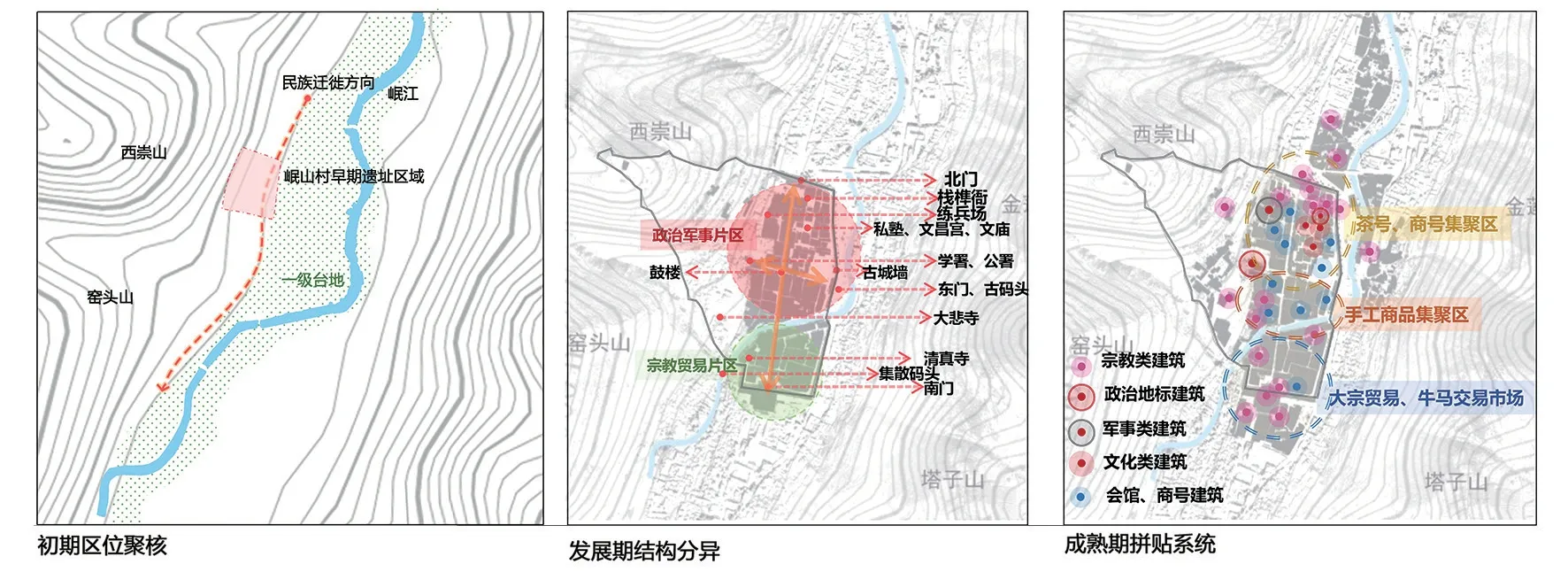

图5 城镇演进阶段

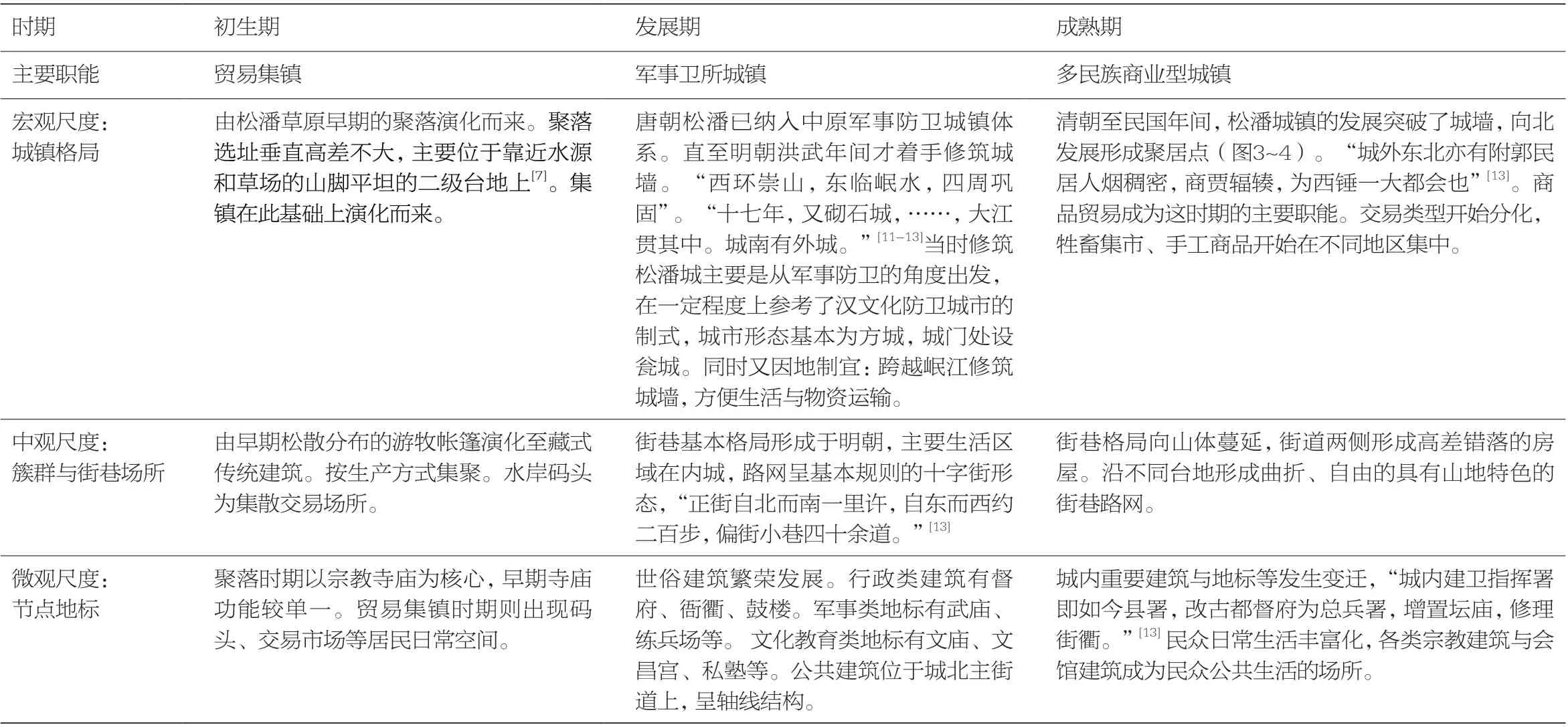

表1 各时期松潘城镇空间特征

2 川西民族走廊地区历史城镇基本特征

图6 不同时期城镇系统结构分析

川西民族走廊其复合、杂糅的文化表征也体现在民族文化最直观的载体——民族历史城镇中。自然山水格局是塑造川西民族地区城镇形态格局的主要因素。这一地区大多数城镇受限于恶劣且脆弱的自然生态环境,城镇规模发展较为缓慢。从早期分布与形态特征看,该地区城镇主要分布于峡谷地带,临近江河流域,以大渡河、雅砻江、金沙江为主要集聚地带。城镇形态上,这一区域早期城镇都处于海拔较低的临河台地上,河流穿城或绕城而过。初期人口较少时,呈现小尺度、集中型的组团聚落,后期由于用地限制而沿流域生长,形成狭长的带型城镇聚落,例如松潘县、马尔康市、道孚等。从城镇早期功能演化看,这一地区大多数城镇从早期游牧部落演化而来;伴随着农业的兴起,逐步过渡到传统川藏聚落,宗教在这一阶段占据重要地位。随着西南丝绸之路兴起,位于主要流域的、具有茶马互市口岸功能的聚落依托水路的区位优势,规模逐步扩大形成贸易型城镇。从城镇社会文化特征看,随着贸易走廊沿线诸多城镇的兴起,内地与川西地区原生民族交流得到不断加强,这些城镇节点在交通路径多向辐射渐变影响下形成了复合型文化。文化对民族走廊地区城镇的影响有两个直观体现。一是宗教文化,城镇内部宗教类型在几个世纪以来不断繁荣扩大,触角不断蔓延,并形成地方的经济、文化核心。以格鲁派为例,清代,川西地区已有近百座格鲁派寺庙,占据着城镇或聚落空间的重要位置。二是移民文化,清代川藏贸易加强,各地商旅帮派集结于一些枢纽城镇,建立起了各类帮派组织的宫、庙、馆等设施,形成以内地移民文化为主的活动场所[7]。以目前的民族分布特征看,基本呈现出从西北至东南少数民族人口占比逐步降低的趋势,越靠近四川东部,其移民文化特征越强烈,受中原文化影响越深(图1)。

3 松潘古城背景与历史沿革

松潘位于四川省阿坝州东北部、阿坝藏族羌族自治州的松潘县境内,处于川西民族走廊东部、岷江峡谷流域。作为古老历史走廊中的一个重要城镇,松潘无论从民族迁徙还是军政统治都是从内陆向藏区延伸不可忽视的节点[7],在川西民族走廊中极具民族代表性与历史代表性。对松潘历史城镇的个案研究主要着眼于城镇建制以后的游牧与农耕经济时期,时间范围从秦朝建制开始至民国时期,透视在漫长自然状态的民族迁移中松潘历史城镇的演进阶段以及背后动因。

历史城镇在漫长的演进过程中,由于外部环境影响会产生整体形态与社会空间的转变,最终表现出差异化的形态周期[7-10]。历史上的松潘古城有不少重要事件节点诱发了城镇物质与社会空间更迭以及主要职能的演变。以城镇职能演变历程看,松潘古城可划分为三个主要历史时期(图2)。

4 松潘历史城镇空间演变过程

遵循历史城镇演进规律研究的普遍范式,可以从三个尺度认知城镇空间表征与遗留的历史信息,即宏观、中观和微观格局[10]。伴随着历史城镇主要职能的转变,松潘城镇的独立性、综合性、系统性不断加强,城镇的形态格局逐步成熟,城镇演进阶段可划分为初生、发展、成熟三个时期。以时空关联的方式,对不同时期的城镇格局、簇群地段、街巷场所等历史信息与空间表征进行梳理(表1),审视形态格局的基本成因。

5 迁徙视角下松潘古城时空演进成因分析

5.1 寻居迁徙与茶马贸易共同促成初生聚核

某种原始的集聚动力促使城镇从无到有,产生人口与空间的集聚,形成统一化的职能或生存集团,这一阶段被称为城镇的初生聚核过程[10]。松潘的山川环境与地理区位吸引了古民族迁徙至此,而后交通因素促使松潘地区在川西走廊中以贸易集聚点兴起。松潘地区城镇的出现可被视为是“区位聚核”的过程。

战国时期便有羌人迁徙至松潘草原,而后不断有其他民族部落迁徙至此生息、融合。“土地如是其阔,生殖如是其蕃”[13],自然环境促使早期的民族迁徙,以定居、避难目的为主来到此地。早在古蜀国蚕丛时期,松潘成为了这一地区的中心。但从生存条件看,松潘地区气候寒冷、粮食产量少,农产品单一,以游牧为主的少数民族有与外界交换物资的需求。因而秦以后随着中原格局初步稳定,逐渐诞生了以交换物资为主的贸易迁徙。从安多藏区向南沿岷江流域经松潘可直达物产丰富的成都平原,驿站需求促使松潘成为小规模的物质集散地。唐代以来,松潘作为茶马古道中“松茂道”的重要转换点得到官方支持与保护,并初具军事节点功能,中原政权在此区域倾注大量精力以控制边疆,城镇影响力持续扩大。

5.2 地方宗教与中央政权角力下的异质分异阶段

松潘易守难攻,一直是民族争霸之地,历朝历代都花费大力镇守松潘地区。唐伊始,中原势力加强了对边疆地区的政治军事管控,政治角力与宗教势力成为主导这时期松潘城镇空间分化的核心因素。多重动力机制的推动下,松潘从单一的贸易集镇走向军事卫所型城镇,城镇空间呈现出“异质分异”[10]的现象。

“松潘为四川屏蔽,叠茂为松潘咽喉”[13]。明初,中原对待边疆夷民采取高压政策,这点体现于城墙的修筑上。城西早期并无城墙,由于地区民族叛乱而将城墙加筑至山腰,县志记载“西缘山麓,以砖筑墙,历五年”[13]。同时利用“土司制度”、“番僧政策”[11]①来引导和协调民族关系。政教合一在一定程度上扶持了地方部落势力。另一方面,“屯垦戍边”的政策促使官兵、军眷以及少量商人、手工业者等汉人迁徙至川西走廊一带。这一时期,政治军事功能主导了城镇功能与城镇建设。中原礼制文化思想强势地植入于城镇空间结构之中,代表着中原正统的军事、文化、行政等标志建筑均位于内城北侧主要街道上,形成礼制轴线与文化景观。而城镇自然经济的内容则出现在另一侧——南侧。贸易集散以及寺商开始出现在这一区域[12-13]。宗教政治逐渐影响到经济生活领域。以寺庙为核心的商市开始固化,寺庙功能开始复合化,并从城镇经济层面形成了另一个活力簇群,从日常生活层面主导地方势力的兴起发展。

5.3 功能融合与多元文化辐射下的拼贴系统阶段

明后期以来,川西地区城镇格局趋于稳定,但边防地区长期以来失于管理的“土司制度”使地方统治势力愈加强大,开始超出中央权力的掌控,成为闭塞、专独的政治单元[11,17-18]。为逐步瓦解、弱化民族地区番邦的权力,清同治时期,松潘地区实行“保土设弁”②[14],加强中央权力对地方的管控。通过政策鼓励茶马贸易,一次以经济利益为驱动的移民浪潮拉开序幕,大量汉人进入川西地区从事贸易买卖。政策的转变、市民经济的发展与城镇职能的叠合促使松潘主要职能再次转变,防卫功能趋于凋敝,民族经济的刺激促使松潘成为多民族商贸城镇。城镇内部空间功能趋近传统历史城镇,各类地缘文化间形成共生与竞争关系,构成拼贴式城镇格局。

城镇宏观格局上,明清官方对茶马古道的提倡强化了松潘的贸易功能。刺激城外寺商区域扩张,贸易、军事功能界限变得混沌模糊。城镇建设早已超出城墙范围,城墙失去防御的作用,并阻隔了内外的交通来往。空间形态更多受到周边自然地形环境以及民间自发建设的影响。中观层面上,松潘街巷格局显示出一种以族群文化为特征的簇群地段。多元的族群文化随时间流逝在城镇内部形成交错、层积的组合关系(图5)。总体可归类为两种文化:民族宗教文化、移民文化。①松潘宗教文化盛行,本土或外来的宗教不断更替、融合,形成了巫师与和尚、道士、喇嘛共存的局面[15]。据民国《松潘县志》的统计,松潘地区的宗教多达数十种,大小寺庙达二十余座,寺庙形成信徒们日常生活的交往场所。各民族间已形成交融的混居状态,几乎不存在单一民族集聚的区域,民族文化在其社会民俗和节日盛会中有丰富呈现。②移民文化则体现在城镇中兴起的各类会馆、坛庙。这类设施承担着经济信息节点与地域文化复现的场所功能(图6)。将五湖四海的文化随机组合于城镇空间中。微观层面上,各类设施林立于城镇内的大街小巷之中,难觅其规律,但相同或近似的建筑类型总会毗邻而生,形成规模效应,差异空间构成松潘了多元文化共生的城镇风貌特色。

6 基于民族走廊格局的历史城镇文化遗产保护的思考

民族走廊对于当下国家文化的意义在于,作为“线”和“路”串联沟通着民族往来,线上承载着多民族的共存与融合,最终形成国家整体框架下民族的多元性与一体化。这一区域中所有的城镇历史无一不承载着民族文化的印迹,历史城镇文化遗产与整体的川西民族走廊研究具有密切的联系和相互的影响,对待川西走廊地区历史城镇文化遗产保护应当从区域整体出发。因此基于民族走廊格局下的历史城镇文化遗产保护应当注意以下几点。

6.1 区域一体化视角

川西走廊中诸多城镇具有关联、相似的历史演化进程,这种进程受到内地与边疆不同政治文化势力的影响。把握城镇经济发展与文化遗产格局时,应当注意这种独特历史文化带来的影响,关注城镇在川西走廊中承担的历史角色,从文化一体化的视角,针对城镇的历史文化与民族文化进行保护与修复。

6.2 民族文化的多元维护

不同的民族在此地繁衍生息,历经数百年间的交融与共生,诞生出了异彩纷呈的民族文明,多元民族文化的存续发展依托着宏观背景——多民族国家,国家格局一体化带来了各民族的和谐共生。城镇文脉精神的保护应当从民族文化多元性的保存入手,民族的烙印深刻地存在于城镇的时空之中。不仅需要对物质空间中的民族印迹进行保护,更要对物质空间中的历史文化、日常生活中的民族文明进行保护与留存,例如民族习俗、节庆、日常空间等,让这种多元民族文明“存活”下来,在一体化格局下发扬美美与共的特色。

6.3 城镇空间格局的动态保护

历史城镇的最终空间格局离不开各个时期、不同领域的动力影响,诸多因素相互联系、牵制、共同塑造着城镇空间格局。承载于每一条街巷,每一栋建筑的历史底蕴渲染出了城镇特色与文化价值。对历史城镇格局的保护不能脱离于城镇几千年来动态演化的历史背景。因此,对城镇空间格局的保护应当注重历史的过程性与真实性,而非一味地复古,追求某一时期的宏伟景象。尽管一些特定历史空间最终有可能在现实情况下同化或湮灭,但作为曾经存在的标志,每个时期的空间与建筑都值得被记录。只有尊重历史的动态性与过程性,这些城镇才能作为记录者反映直观且真实的历史价值,并延续到后世。

资料来源:

图1:根据相关地图改绘;

图2:作者根据《松潘县志》绘制;

图3~4:作者自绘;

图5:作者根据参考文献[10]绘制;

图6:作者根据《松潘县志》、《松潘历史古城保护规划》绘制。

注释

① 明后期为便于统治,根据全民信教的特点,采取扶持番僧的政策,因俗而治。机构设置上,在松潘设立僧纲司;任命有威望的僧人为“国师”“禅师”,详见参考文献[11]。

② 根据参考文献[14],与其他西南民族地区城镇略有不同的是,同治年间并未完全撤除土司,而是保留了松潘原设土司,新增土弁,由土司与土弁共同管理番民,一方面仍然保留宗教在当地的作用;另一方面,加强了内地对松潘的控制。